悬崖之上结尾字幕(悬崖之上电影结尾那句话)

- 影视

- 2023-03-11 23:36:01

- -

《悬崖之上》结局是什么?

《悬崖之上》结局是如下:

结局中,张宪臣(张译饰)被抓获后,面对严刑拷打他没有暴露一个字,在逃狱失败之后,他向战友周乙(于和伟饰)交代了一些后事,其中一个是营救自己在街上乞讨的孩子。

被迫离家五年的他,为了毫无顾忌地完成任务,只能无奈地抛子弃女。直到最后一刻他才提出了这个请求来弥补自己的过失。最终,张宪臣没有逃过追捕,被枪毙死了。

《悬崖之上》的评价:

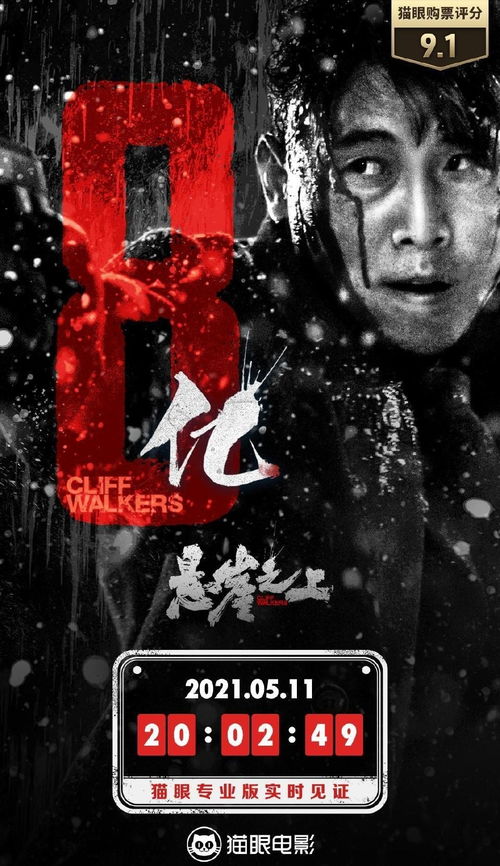

《悬崖之上》绝对是这个五一档的必看首选,而且也非常适合全家老小一起观看。因为这里不仅有商业片的魅力,同时影片的立意也绝对适合每一位中国人。

《悬崖之上》不仅具备了谍战类型的精密剧情和剑拔弩张的戏剧张力,更有着罕见的硬派动作场面和感人至深的主题。表演方面全员都散发出一种整体性很强的质感,所有人都自然而然地融入了那个时代背景之中,无论是平民朴素的伪装还是阴冷凶狠的特务形象都转换到位。

《悬崖之上》为何没有日本人,观众没有想多,而是想少了

举一个例子,别看《潜伏》是电视剧,可以玩加法,但在很多谍战细节还不如人家玩减法的谍战电影。同样是营救重要人物,《潜伏》营救钱教授的过程连个第二方案都没有,全部希望寄托在李涯的托大和盲目自信上,但凡他思维正常一秒钟,余则成的营救方案就全部完蛋,连补救措施都没有。

先说一下本文作者的情况:

谍战小说作家,代表作《最后的潜伏者》获得9.1的打分,这是个什么概念呢?著名谍战小说《风筝》在同平台的打分是9.0。

对于谍战剧,笔者一向是很擅长找茬挑刺的,比如《潜伏》,在笔者眼里,这部被封为谍战神剧的电视剧在谍战这方面压根就不及格,低级错误随手就能找出一大堆,相反,这部剧在职场方面的情节却秒杀很多现代都市行业剧。

在看到《悬崖之上》前,笔者和很多人的想法异曲同工,老谋子,顶级画面大师也。

看完《悬崖之上》,笔者想说,张艺谋,电影大师,实至名归。

肯定有很多观众不服,而且还可以给《悬崖之上》挑出一堆不好的地方来,尤其是在剧情方面。

比如,有的观众认为《悬崖之上》的故事漏洞太多,很多事情都没讲清楚,显得逻辑不清。还有的观众认为,《悬崖之上》不符合 历史 现实,说是伪满洲国发生的事情,结果全片连一个日本人都没有,让一个中国特务当科长,这是严重失实。

其实,这两种观点都可以用一个原因来解释,这都是张艺谋在创作中的“留白”。

艺术上的留白一般都是大师之作,普通人根本不敢这么玩。

比如南宋大画家马远的《寒江独钓图》,整幅画里几乎三分之二全是空白,如果用世俗眼光看,这画家是不是偷懒?是不是蒙人?为什么不学人家张择端的《清明上河图》?为什么不把树啊、鱼啊、水啊全画上?

再比如86版《西游记》里的一段戏,陈光蕊和殷温娇从相识、相爱、结婚、遇害再到江流儿长大成人报仇雪恨,长达八分钟的戏台词寥寥(小唐僧放生鱼那段),重点人物陈光蕊和殷温娇更是连一句台词都没有。这是杨洁导演请不起配音演员吗?这是不是白瞎了马兰的嗓子?

其实,大家都能看出来,《寒江独钓图》用大幅留白塑造了一个无比经典的意境,很多文人墨客都把这幅画的仿作挂在书房里代表自己的心境。

《西游记》用无台词回顾了一段模糊又清晰的故事,不仅符合剧情(酒保转述),也让回忆的气氛变得悠远凄美。

张艺谋的《悬崖之上》同样舍弃了很多东西,比如日本人,比如上级,比如任务的开端和结尾,其手法也是大师的“留白”。

为什么要留白?因为很多剧情比如日本人在《悬崖之上》这个故事里根本就不重要,有他五八没他四十。上级布置任务,为什么要空降四人组,为什么要营救王子阳……也没必要占据太多时间,一笔带过即可。

为什么非要留白?因为张艺谋讲的这个故事里有现在的演员就足够了,再多角色再多分支反而会削弱整个电影的紧张气氛,降低电影的节奏。

白岩松给《悬崖之上》的评价是“全程无尿点”,这也是笔者的第一个感觉,从电影开场第一句台词说完,到最后字幕结束,全身紧绷毫无放松的时刻。嗯,也有,王郁吐老金一身,老金又恶心又纠结的时候笔者笑了。

如果《悬崖之上》增加日本人的角色,那势必要增加高科长向日本人汇报的桥段,还要增加日本人大骂特务科“废物”的镜头,还得增加“八嘎”“死啦死啦地”等台词,那是不是还要弄点特务科抱怨日本人的小细节?

你可以设想一下,如果把这些镜头加进《悬崖之上》故事里,真的是一个好选择吗?该片还会全程无尿点吗?

其实,这种日本人和中国特务的桥段在各种谍战剧里简直不要太常见,动不动打人耳光,打完了还得“嗨”一下,这种雷同的镜头真的有必要吗?就像女主角一缝衣服就怀孕一样,庸才导演才会这么干。

电影导演和电视剧导演不一样,电视剧导演是加法老师,他们的工作是往故事里加故事,台词里加台词,动作里加动作,有的电视剧导演甚至是乘法老师,十集剧本能拍出八十集电视剧来。

电影导演是减法老师,他们要做的是把故事里影响节奏、影响气氛的细枝末节剪掉,让故事的核心变得更为突出。

《悬崖之上》的核心是什么?是紧张的气氛,是全程无尿点的节奏,是牺牲的壮烈,是人性的光辉,只要突出了这些,细枝末节的东西可以用台词、旁白、字幕等形式一笔带过。

日本人就是在影片开头被字幕一笔带过了。

同样,上级的指示和紧急方案的启用,也是通过几句台词和动作一笔带过,观众看到听到知道有这么回事就够了,无需多言浪费剧情。

《悬崖之上》在第一个营救方案接近于完蛋的情况下,马上按照紧急预案开始下一步,在电影里就是几个镜头,告诉观众有这么个预案就得了,不需要铺张剧情。

所以,笔者认为,张艺谋在《悬崖之上》里的留白是很成功的,其他一些谍战电影比如《风声》也有一些留白,不过不如《悬崖之上》手法高明罢了。

笔者挑刺的目标总是一些谍战电视剧如《潜伏》《伪装者》之类,原因在于这些电视剧剧情铺开比较大,很容易出现错误。

谍战电影因为存在留白空间,笔者一般很少去挑刺,为什么?因为那些留白是留给观众自行脑补和想象的,笔者要是挑刺,只能到自己的大脑里找茬,这不是没事找事左右互搏吗?

可,为什么有些观众认为《悬崖之上》很棒很完美,有些观众认为这部电影很不好呢?

这就是不同观众之间存在的认知水平问题。有的观众认知水平极其低下,比如他们说《悬崖之上》不如《悬崖》,这样的观众怎么说呢,你赢了,我都不敢和你这样的人掰扯。

还有些观众对电影的欣赏还停留在普通优秀电影层次上,理解不了一些大师的艺术手法。

简单说,对于电影,张艺谋可能已经到了“看山还是山”的地步,可我国很多观众还处于“看山不是山”的层次,“看山是山”的观众就更不用说了。

所以,那些吐槽《悬崖之上》剧情的观众,你们不是想多了,而是想少了。

[img]

张艺谋最好的电影,全程高能《悬崖之上》,六个优点和两个槽点

张艺谋的电影好在哪儿?以前我们首先想到的是画面,甚至连他曾经合作的电影公司都叫“新画面”。

这样的固定思维模式也许会让有些人错过《悬崖之上》。

《悬崖之上》好看不好看?说两个观影后的感受吧:

第一,电影结束后,依然坐在那里盯着银幕看,直到银幕最后出现大字“IMAX”后才反应过来,电影放完了。回头一瞅吓一跳,后面所有的观众全都被“震”“焊”在了座位上,没有人动,看了几十年电影第一次遇到这种景象。

第二,散场后跟着人流往外走,脑子里很热,走得很快,快到家时才想起来,车还扔在电影院停车场呢。又走回去,看到自己的车,不由得四下扫视了几眼,确认没有人跟踪,迅速上车,打火,长舒了一口气......

总结一下可以这么说,《悬崖之上》算得上张艺谋最好的电影。

分别说六个优点。

好电影有三个要素,《悬崖之上》都具备。

1、紧凑的剧情

有人吐槽说《悬崖之上》的剧情有漏洞,明明老周就能完成的任务,为什么还要舍近求远派四个人空降。

这就是不太懂地下工作的人说的话,老周(于和伟饰)和老张(张译饰)四人组明显不是一个系统,任务分工也不同,老周是打辅助的,有些活是他干不了或者不能让他干的。

举个例子,老周就像是歼20隐身战斗机,踹门干雷达的,真要扔炸弹那还是歼16和轰6的活,执行一个大任务,肯定是有分工的,只有在特殊情况下歼20才当歼16用。

电影和电视剧不同,电视剧一般做剧情加法,把一个故事给抻长。电影是做剧情的减法,把故事的核心和精华在一部电影的时间里表现出来,面面俱到的拍法大部分情况下是庸才所为。

《悬崖之上》的剧情选取的是整个故事最惊险最刺激最悬疑最激烈的部分,之后由王郁(秦海璐饰)还是小兰(刘浩存饰)或者老周去接王先生,接完了怎么安排坐车走哪条路,从哪儿出境......一笔带过就行,所以你会看不到一些被舍弃的剧情。

2、惊艳的画面

老谋子的看家法宝,而且《悬崖之上》的画面比当年黄金甲的浮夸和三枪的浮躁更为深邃和内敛。

黑色的风衣、白色的大雪、红色的鲜血,这是《悬崖之上》的主色调,用来渲染一部谍战片足够用而且足够惊艳,大繁至简。

多说一句刘浩存,别人都在夸她的演技,笔者想说她的脸,没想到这么小的脸,放在大银幕上尤其是IMAX上会这么惊艳,看她的日常照片真看不出来这些,张艺谋这挑演员的眼光真狠。

还有那个酷酷的女特务,跟个盖世太保一样的打扮,够飒,可惜是一位反派,别说,要不是反派估计还没有这种气质。

有人曾吐槽说《悬崖之上》的服装道具太好,动不动就皮衣大氅宝马香车的,三十年代哪有那么阔。嘿嘿,那你是真不了解三十年代的哈尔滨,十月革命后跑来的白俄加上德三上台后跑来的犹太人,他们给哈尔滨带来了大量真金白银,上世纪二三十年代的哈尔滨正经是东方巴黎。

3、奔腾的情绪

好电影的一个重要标准就是一定要带动观众的情绪,引发他们的共鸣。这种情绪可以是悲伤,可以是喜悦,可以是感动,可以是热血.......总之,你不能让观众看完电影后能立刻切换到日常生活里,要让他们有表达的冲动,眼泪、笑脸、严肃、轻松都可以。

上文说了,看完《悬崖之上》,现场很多观众久久不动弹的画面就是一种情绪的表现,感觉整个人还没有从故事里脱出来,有种热血在内心中奔腾,有种想哭还有种想说或者想一个人呆一会儿的感觉,这就够了。

好的谍战电影也有三要素,《悬崖之上》也具备。

1、紧张的气氛

很多人都以为,谍战片应该是烧脑、推理、悬念丛生的,这种说法不能说不对,但都不是谍战片的核心。

地下工作和特工执行任务的特点是大部分时候跟正常人一样,但危险无时无刻不在,在家里吃着饭,你都不知道下一秒来敲你家大门的是送报纸的还是来抓你的。你也不知道,在街上走着,头上掉下来的是一朵雪花还是一颗子弹。

真正优秀的谍战片里,紧张气氛肯定是要大过所谓推理烧脑的,不是说那个不重要,而是说聪明的导演会选择突出最核心的气氛。

从剧情上讲,《悬崖之上》是浓缩过的,这样其紧张气氛就呈现几何倍数增加,让你从第一分钟就把精神的发条上紧了。

《悬崖之上》的开头非常精彩,一开始是张艺谋最擅长的唯美画面,然后四个人空降落地,老张一个四人交叉分组的命令,王郁一句话的解释(不会出卖另一组),短短几句话不仅交代清楚人设,还立刻将紧张气氛带起来,一直到结尾老周清理掉叛徒,称得上全程高能。

2、人性的光辉

谍战,是极其考验人性的,信任和背叛也许只是一瞬间,杀人和被杀也只是一秒钟,这是谍战内核的人性。

谍战内核之外,还有特工人员的爱情、亲情和友情,没有这些人性描写,再精彩的谍战剧也是干巴巴的,像谍战老电影也都很注意这方面,比如《永不消逝的电波》。

《悬崖之上》通过楚良(朱亚文饰)和小兰将信任和爱情相结合,通过老张和王郁以及他们的孩子将亲情和任务相结合,这也是该片最催泪的一部分。

3、国士的情怀

网络上都在热议张译的演技,还有人在讨论电刑,还将老张的电刑和《风声》里张涵予的电刑桥段做对比,如果只从技术角度看《悬崖之上》,明显格局有些小了。

国产谍战片如果只是打打杀杀和审问酷刑,那是舍本逐末,真正的谍战人员一定要有国士一样的情怀,他们才能义无反顾地战斗和牺牲。

《悬崖之上》在表现无双国士的时候没有简单陈述和说教,通过老张和小兰在阳台上的几句对话就将他们的内心 情感 表达出来,最后老周再次重复了“乌特拉”的含义,不需多言,足够了。

当然,我们评价一部电影还要经常去看演员的演技如何,在《悬崖之上》这里,评价谁谁的演技多好无疑是多余的,该片压根不需要我们去评价演技,看就完了。

综上,说《悬崖之上》是张艺谋最好的电影并不为过,很完美的一部作品,而且还是主旋律作品,非常难得。

当然,如果非要鸡蛋里挑骨头倒也不是挑不出槽点,说两个。

一是倪大红的演技当然没毛病,但总感觉他在片中的气质有些过于阴翳,缺乏杀伐决断不怒自威的东西,跟他演的司马懿一样气场不够大。如果让于和伟来演高科长这个角色没准儿更适合。

二是该片像《风声》一样每隔一段剧情就带一个字幕提示,个人认为,这个有点儿画蛇添足。《悬崖之上》本来就是一部紧张到透不过气的谍战片,横插字幕有些剧透之感,对紧张气氛的延续有些停顿。

当然,反过来说,适当停顿一下,也能舒缓一下观众的情绪,毕竟每个人承受能力不同。

看别的电影,有人带爆米花带可乐,还有人带纸巾,看《悬崖之上》,带眼睛带耳朵重要的是带一颗心去就行,全程高能,目不暇接,心无旁骛。

最后再强调一下,某瓣给《悬崖之上》7.7的打分,太低了。

本文由作者笔名:陌上雪见 于 2023-03-11 23:36:01发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接:https://www.e-8.com.cn/ys-115450.html

陌上雪见

陌上雪见