我是布莱克 I, Daniel Blake(2016)

简介:

- 59岁的丹尼尔·布莱克(戴夫·琼斯 Dave Johns 饰)是个木匠,由于心脏问题,他生平第一次需要申请社会救济。尽管他的医生禁止他继续工作,但他依然决定冒着被罚款的风险找一份工作。在他反复前往“就业中心”求职的过程中,他结识了凯蒂(海莉·斯奎尔斯 Hayley Squires 饰),一位需要照顾两个孩子的单身母亲。为了不让孩子流落到儿童福利院,她不得不住在一间离自己出生地450公里远的住房内。当今英国行政机构的繁琐程序就像一张网,牢牢套住两人。丹尼尔和凯蒂决定尝试相互帮助……

演员:

影评:

- 穷人只不过是福利游戏的启动引子

廖伟棠

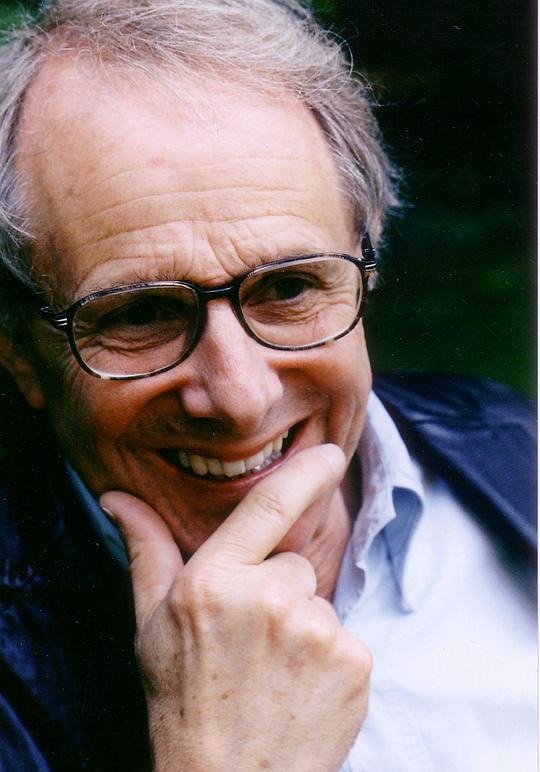

犬儒主义者说:一个人如果30岁之前不是左翼那他就是没良心,一个人30岁之后还是左翼则是没有大脑的笨蛋。80岁了的英国导演肯洛奇(Ken Loach)就是这么一个老“笨蛋”,电影界像他那么几十年如一日地关注左翼议题、关注底层权益的导演,屈指可数,他以他的电影证明了良心并不取决于青春的激情,也能与老人的睿智同在。

肯洛奇的新电影《我是布莱克》(I, Daniel Blake)夺得今年戛纳电影节最高奖金棕榈奖,评论界反应极端——尤其是在某个社会主义国家的某个小清新网站上,某些自命不凡的青年“影评人”纷纷给予负评,讥讽老左翼的入世,并哀叹金棕榈已死。

这也算是一部左翼电影在今天的正常宿命了。

然而这部电影的成熟之处正在于它超越传统左翼电影的黑白分明。艺术创作中的人性论与阶级论,存在寓言与意识形态宣言,总是不能决然分清的——《我是布莱克》选择了让这些成分在一部张力饱满的现实主义叙事片里并存,既是导演的艺术经验老道,也是他对人世的体验浸淫得深的结果。这种智慧也许开始时与左翼的批判精神有关,收结处却关乎对存在价值的论证。

《我是布莱克》的故事以平凡承载巨大的悲剧,从某个角度看这是一部卡夫卡《审判》的当代版本,从另一角度看也可以理解为更刻骨的一部《老人与海》。事实上,这位身陷困境还想着帮人的老木匠丹尼尔.布莱克,用北岛的诗形容的话,就这一句:“在没有英雄的年代,我只想做一个人。”就像他的遗书所宣称的:“我 ,一个公民,不比谁更高贵,也不比谁低贱。”

可就是这样一个正直善良的汉子,在一种貌似高级的社会福利制度之中,陷入了犹如《第二十二条军规》一样的境地:鳏夫布莱克,无儿无女,一辈子靠双手干活生存,晚年发现心脏有病而不能工作。政府派来的“专业医疗人士”狡猾地证明他尚有工作能力,导致他的残疾救济金被取消,在申请上诉期间他身无分文只能申请待业救济。但后者需要不断去找工作,每次他找到工作又不得不因为需要上诉证明自己不能工作而推却,结果又导致待业救济金的失去,在重重困境中,布莱克愤而反抗,郁郁而卒。

一个一直遵循规矩的人,最终被规矩耍得团团转,只能求助原来他眼中破坏规矩的人——布莱克的邻居黑人小哥“China”。“China”因为在广州混过而得名,他倒卖来自中国的水货球鞋赚钱,颇为布莱克不屑。“China”也痛恨英国政府虚伪的福利制度,但他懂电脑帮布莱克填妥了繁复的救济申请表格——帮他在“法的门前”推近了一步。

是的,卡夫卡渊深的“法的门前”,推近一步可以说无补于事。那个著名的寓言中,来法院办事的乡下人不得其门而入,临终前目睹守门人把门关上,他问为何一直没有他人从此门进入,守门人说此门本来就是为你而设,如今也要为你而关。布莱克让我们体验到这样一道门就在每个人身边,福利制度的苛刻和繁琐确保了维护它的一套官僚的生存,换言之是官僚比穷人更需要福利制度,穷人只不过是这套游戏的启动引子而已。

在法的门前,只有两种选择:要么遵从游戏规则而苟延残喘,要么挺身一击换取尊严。善于寻找缝隙生存的黑人和福利机构的某个善良职员,只不过是前者的润滑剂,善良的职员忧心忡忡地劝布莱克忍耐苛刻的审核,否则“我见过多少像你一样的好人,因为不配合而最终沦落街头。”——所有的不改变都是因为被压迫者习惯了忍耐,就像雾霾的继续存在有赖于吸霾者习惯了口罩一样,电影里的西方福利制度,不过是一个更为精美的口罩而已。

但是布莱克最终维护了尊严,作为一个人而死去,不只是因为他选择了挺身一击在福利大楼墙上涂鸦控诉这样一种左翼激进行为,还在于他一直坚守自己身为公民所秉持的原则:以人性而不是以规矩为准绳去帮助他人。正是对同样被法的大门无理推拒的单亲妈妈凯蒂一家的帮助,让布莱克确认了自身的价值,而不是那些各种部门的表格。凯蒂一家后来也帮助布莱克,这既是朴素的无政府互助论的投射,也是对尊严的学习。

悲壮的是这一次老人与海的搏斗之中死去的是老人,即便他没有失败。布莱克与凯蒂的小儿子的一段对话发人深省:“你猜死于掉下来的椰子的人多,还是死于鲨鱼的人多?”小朋友想了好几天,直觉地给出了正确答案:“死于椰子的多。”遇见鲨鱼,这位老人尚可以搏斗,但像命运一样不可测的从天而降的椰子砸下来,你就只能认命。椰子如此平凡又如此致命,就像布莱克死前凝视的那些面目如一的官僚一样,他无奈地顿悟:“我难以置信,就是这些人在决定那么多人的生死。”

从社会批判意识而来,到全世界普遍的人类困境而终,编剧并没有刻意上纲上线,那样一种从容发力的电影久违了,这是戛纳赞赏它的一个理由。另一个理由当然是欧洲普遍的价值危机、信奉已久的机制“礼崩乐坏”之时,这部电影有如一面准确的镜子予以反映。而即使有文以载道的倾向,电影也没有放过本身作为艺术对每一细节的打磨,最令人惊叹的是电影里每一个角色都既是自己又是象征,就像那个咆哮着“It's Truth!”的履历培训师,他既是反讽的符号也是愤怒的间接投射者。

当然,这样一部电影我们不会拥有,我们甚至不配拥有。我们还在寻找一个更好的口罩的阶段呢。

原刊腾讯大家 两种想象情境 如果一种文化或一个国度的影像与我们的想象相符,那么我们就得有十足的警惕心提防它的虚假;相反,如果这种文化或这个国度的影像与我们想象中的他者世界有所出入,那么这些描写十分可能就是真切的。摆在我们面前的就是两个极好的例子,分别是金基德的《网》和肯洛奇的《我是布莱克》。 在《网》中,金基德虚构了一个因渔船事故被南韩政府抓获的北朝鲜渔民,他被当作间谍囚禁并经历了一系列事件。电影从始至终所展示的便是作为一个渺小无辜的个体如何在大写的政治环境中被抛卷又生不由己的遭遇。电影的重心是主角关押在南韩的一串经历:如何被审讯,如何被当作实验的对象放置进南韩的资本主义消费社会以观察他的行为举动,如何在政治符号与游戏编码中被抛来卷去……这一系列的“记录”反映出的正是观众脑海中对一个在极权社会制度下培养起来的公民形象的想象,尤其对在相似环境下成长起来的中国观众来说,这些复杂又简单的意识形态符号多少已经司空见怪。我们甚至不必看这部电影,也能猜到这个北朝鲜公民在被卷进资本主义的官僚机器时可能折射出的政治语境。但正是因为这种“司空见怪”,在某种程度上暴露出导演金基德构想这部电影时投注的低廉想象与简单动机,这是一种让人感到尴尬的被消费想象,基于我与他者间的简单对立。而这导致了电影本身的虚假与低劣。 而在肯洛奇的《我是布莱克》中,我们对一个晚期资本主义美好生活的惯常想象则不断遭到背离。我们如何能想象一个在健全福利制度上生活的英国人会衣食难保(虽然这种现象在中国时有发生)?我们如何能想象一个体面的英国女人会在便利店偷窃东西,而且还是偷一些廉价的日常必需品(卫生巾、褪毛剂、除臭剂)(偷窃虽然在中国也时有发生,但可能不会是这些低价的东西)?以上两点如果我们尚能接受,那么对于下面这点我们又该如何想象:一个英国女人在接济站直接当着众人的面打开一个罐头,并不顾体面地用手掏着吃?如果说上述三点的出乎意料完全建立在观影之前我们固有的简单想象,那么问题在于对英国的所有想象难道不正是建立在各类影像(电影、视频等)、各种光鲜亮丽的景观社会讯息以及作为东方-我之对立的西方-他者吗?所以应该谴责的是不是我们在观看时产生的这类主观印象,正是这些时刻中潜藏着破解我们想象困境的对策,而是从中看出下面这点:正是因为它们违背了我们的简单想象,我们才更有理由相信它们是真实的。这样我们才能走出想象的陷阱。 底层人民能说话? 大部分人都赞赏肯洛奇在《我是布莱克》中延续着他一贯的人道主义关怀,是在真切地为底层人民发声;但也有极少一部人(要理解总有人想当对抗多数的“少数”),认为这部电影是“中产阶级对底层人民自以为是的关怀”。这就产生了一个问题:电影里的“底层人民到底能不能说话?”(借用斯皮瓦克的这句学术名言——“属下能说话吗?”) 自然,任何电影都不可能是底层人民的直接发声。作为大众艺术,电影本身就为此限定了门槛。虽然“大众”看起来让电影很“民主”,但“艺术”确保了“贵族”范畴。对于任何导演而言,无论他当初是否来自于底层,当他完成一部反映底层人民生活的电影,他就已经不再是在以底层人民的身份发声,而是代其发声。因而,如果说在电影中“底层人民能说话”这个假设成立,那么这些话一定不是底层人民说的,而是电影制作者替他们说的。既然这些话是电影制作者替他们说的,这些精英便借此重构了他们的话语权。原本作为一个去话语权的“代话”方式(拍摄),一旦完成便会立即悖谬地再次成为谋取话语权的行为,原因在于真正的底层人民在这一过程中始终缺失。 但电影与真正的学术话语的区别在于,电影是一种虚构。它不是直接地“成为”现实,而是以虚构的方式反映另一维度的真实。而电影的这种“代言”困境之所以显得虚假,原因在于观众所看到的都是“真实”的人物在说话。这就为电影中底层人民的发声提供了可能:在电影里,底层人民确实能说话;不同的是他们以虚拟的身份说话。在电影最后,当布莱克在墙上涂鸦的时候,他鼓起勇气上诉的时候,或凯特在他葬礼上读简历的时候,他“就是”在发出自己的声音,就是在表达自己的政治观点。而“中产阶级对底层人民自以为是的关怀”这类盖棺定论的简单评价,反映出的其实是作为观者的他已经提前同意了人道主义在当今世界的全面失效,这既可能出自一个底层人民根深蒂固的仇恨,因为苦难的反复洗礼已经让他可以完全无视中上层社会伸来的任何捐助之首(这些所谓假惺惺的关怀);这同样也可能出自中上层人民对现实的冷漠态度,毕竟这样的借口有利于他们在不公平的责难中安然脱身。

首发于微信公众号:movie432,文末有二维码噢~

事情要从戛纳说起。2016年戛纳国际电影节的获奖名单引发了轩然大波。 坊间看好的《托尼·厄德曼》一无所获。老导演肯·洛奇凭《我是布莱克》拿下第二枝金棕榈,但外界评价不高。恶评滚滚的《只是世界尽头》,居然拿下了评委会大奖。前方一线的中国报道团,直言老评委们瞎了狗眼。 随着资源不断流出,尤其是《毕业会考》(最佳导演奖)和《美国甜心》(评委会奖)收获好评,《托尼·厄德曼》却神话破灭。许多影迷又高呼:这届戛纳评委也没有全瞎。 但最让我意外的,还是讲述一个老头被“椰子”杀死故事的《我是布莱克》。 我认定了它平庸无趣,结果却被老导演的一颗善心所打动。他把电影技巧,完全化解在了每一个人物开口的声音当中。 许多人揶揄这部电影奉行政治正确,但从什么时候开始,“政治正确”变成了一种不正确。老生常谈,会变成了“不能谈”。 质疑大多落在了肯·洛奇一如既往替劳工阶层喊冤,令人无法站到另一边去,与无辜的他们做对立。尤其是在第三世界国家的观众看来,布莱克并没有落到风餐露宿,坐以待毙的丛林社会局面。况且说到比惨,布莱克依然过着体面的,有渠道可以解决问题的福利社会自然人生活。那么,他的焦躁不安,到底是因为什么。 这部电影抛出了一个万万没想到般的脑筋急转弯:鲨鱼和椰子,哪个杀人更多。猜对正确答案只是第一步。电影试图告诉观众,为什么椰子会杀人——那可不是因为椰子长得像你身体里的心脏。 因心脏病从岗位上退下的布莱克,走上了一条申请社会救济的漫漫之路。他被告知如果想要领取救济,就必须主动去寻找工作(但医生诊断是他不能回去工作)。布莱克烦透了这一切折磨人的规章条款,他想要上诉又被告知救济会停止,这无异于切断了他的生存之路。 对《我是布莱克》的故事进行长篇大论,无疑会陷入电影开头的无意义对话。布莱克希望获得救助,但体制却在进行长时间的筛选排除,不断做各种减法,通过这个繁琐悖惑的过程打退许多人,节约社会公共资源开支。 故事本身,令我想起来黑泽明《生之欲》的公共部门办事,皮球踢不停,但在日本人的电影里,作出反思的角色,是一介平凡公务员。再有被认为是文字薄凉的张爱玲,她提到过报上乡村女人故事。女人被夫家虐待,但在村区县法院兜兜转转,无人肯接受她的控诉。她感慨说,“无告”二字,是一种入骨的悲哀。不难从这个故事,发现许多电影的影子。 作为一个合法的英国公民,一个依靠双手的经验木匠,布莱克陷入到了网络新时代的困惑中,他所信赖的手艺和规章,全部在高龄和病痛面前败下阵来。 在能工巧匠与规矩制度缠斗的主线以外,电影还加入一个同样被救济拖累还带着两个孩子的单身妈妈。她偷东西,因饥饿大哭。 热心的布莱克,尽自己所能去帮助这一家子人。过程当中,孤苦伶仃布莱克和他的人生往事,也不断被翻了出来。 许多人把电影看做了怒喷官僚体制,但在我看来,《我是布莱克》更像对“好人一生平安”的冷眼旁观。布莱克在四处奔走的过程中,也发现自己陷入了不义。因配合体制问责,他需要假装写简历去找工作,却耽误了别人正事。 只要体制存在问题,那么,无论是好心帮忙布莱克的女士,还是布莱克自己,他们都会变成趋附于僵化体制的一部分。有人甚至做了反向推导,正因为西方国家福利体制太好,反而降低了他们的生存能力。突如其来一场病,只不过是个危机隐喻。 但《我是布莱克》更是一部感人,不乏幽默且努力拒绝人与人之间冰冷的通俗庶民作品。除了做得很足的焦躁感,电影更多在表现布莱克与年轻一代和小朋友的沟通,瓦解人物身上的孤独。 放在心里的人生远航,但求心安的手工书架,对隔壁小黑的尝试理解……意识到眼前的社会体制有如此这般的问题种种,你是继续冷眼,网络咆哮,还是去行动改变,用耐心和善意,对待自己遇到的陌生人。这恐怕是《我是布莱克》最令我感慨的一份真情。 不要失去卑微的自尊,更不要苟合体制,束手就擒。 如果肯·洛奇是二三十的毛小伙,我会认为他是天真幼稚傻。可作为耄耋之年的老者,我相信,从《小孩与鹰》开始,他就一直坚信真实、温暖与爱——与政治立场无关,与所处阶层无关。 我的人生到底是从哪里开始不正常的呢? 布莱克遭遇的,当然是问题。 你也可以认为,这是不成问题的问题。 因为放在哪个社会制度,都有这样那样的毛病。 最关键的是,导演试图通过老生常谈,让观众看到什么。平庸的恶,迁怒于体制,恐怕都不是肯·洛奇想抨击的目标。更应该来自年轻人的愤怒,到了老导演的世界观里,变成了古往今来伴随小人物的心酸无奈,还有那么一点点自嘲。【 大众电影 木卫二专栏】

截图扫码,关注:MOViE木卫(movie432)

截图扫码,关注:MOViE木卫(movie432)- 老木匠丹尼尔·布莱克身体出问题不宜工作,当他尝试领取失业救济时却被告知如果领取救济就必须主动找工作。布莱克要提出上诉,又被告知上诉这段时间内救济将停止,而这笔钱正是支撑布莱克生存的唯一收入来源。

如果仅仅把这部肯·洛奇的电影看成是对官僚主义的批判就太过狭窄了,忽视掉官僚体制对不同阶级的不同程度影响。老板阶层有资本,有渠道去逃税漏税,但对于劳苦大众而言,切断收入和政府救济无异于宣判死刑。于是,私有化公共项目和削减公共项目资金等同于把工人阶级逼上绝路。新自由主义通过政府紧缩政策和私有化来蚕食工人阶级血汗争得的微薄胜利,表面上说缩小政府规模来减少其对“个人自由”的干预(“政府应该小到可以让我把它扔进马桶里,”一位政客如是说),金融危机来时又急忙通过政府拨款解救银行家和大资本家,同时使失业和不稳定工作等资本主义社会特有的症状加剧发作,舆论上更不切实际地丑化领救济的人。结果是工人阶级力量被削弱,劳动者硬着头皮接受更低的工资、更长的工时和更高的物价,财富则更集中到上层建筑中去。究其根源,新自由主义的意义是政治的:一个阶级对另一个阶级的剥削和压迫。这不是“吃人的制度”又是什么?

编剧保罗·拉维提是人权律师出身,较之肯·洛奇前期时常合作的托派编剧吉姆·艾伦少了些锋芒,使肯·洛奇最近十几年的作品游走在捍卫人权和阶级政治之间,尽管仍以后者为主。有人会说这让其电影的角色更复杂,但这也使其电影对制度的批判藏得更深,观者解读上容易掉进人性论的陷阱。《我是布莱克》中的一个例子是那位同情布莱克的社工:她主动递水给布莱克,并协助不懂电脑的布莱克填网上申请;当布莱克决定上诉时,她好言警告说这会让他失去收入来源并劝他妥协以求全。你可以把她的举动总结到善良人性上去,但从制度压迫的角度而言,这只不过是“好警察坏警察”中“好”的一面,本质不变;其“劝降”的做法客观上也是打消人“制造麻烦”的念头从而保证制度顺利运行。可以说,剥削制度善于利用好人管制好人、工人压工人,行径更加嚣张和无耻。只要剥削制度还存在,对阶级政治的讨论就不会过时,“工人阶级团结一致”的口号也将继续喊下去。

肯·洛奇总被影评人贴上“左派”、“激进”、“老当益壮(老顽固)”等标签,以此来回避对阶级政治的讨论,但阶级政治正是肯·洛奇与多数现实主义导演不一样的地方。工人阶级是社会的大多数,是占领华尔街所称的99%,其政治议题却总被同样深陷制度当中的影评人边缘化,当少数问题来写,实在讽刺。他们应该好好问一下自己:“我究竟站在哪一边?”