阿基尔,上帝的愤怒 Aguirre, der Zorn Gottes(1972)

简介:

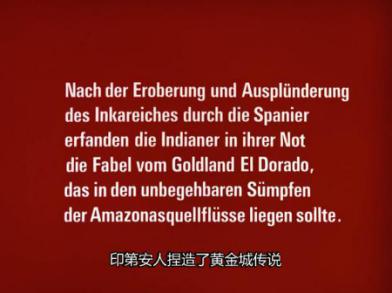

- 16世纪在印加帝国毁灭后,一支西班牙征服者组成探险队,从秘鲁山脉南下至亚马逊河寻找黄金和财富。他们很快遇到了麻烦和危险,而阿奎尔,这个粗暴并贪婪的人成为了他们的领袖。他能够带领他们取得财富,还是将他们领向死亡?在此过程中,对西班牙的忠诚经受着考验,对权利的争夺也相继发生……

演员:

影评:

- <阿基尔,上帝的愤怒>讲述的是十六世纪一队西班牙探险队寻找传说中的黄金城El Dorado的故事。他们在亚马逊雨林里顺流而下,其中的第二指挥者叫阿基尔,他推动着这场注定毁灭的探险。

当我觉得自己发疯了的时候,看赫尔佐格和金斯基合作的这部电影,便发现发疯也有渺小和庞大之分。

这是一种不可抑制的疯狂。

指挥官Ursua面对困境的时候打算回退,阿基尔煽动士兵反叛,他的观点是“不守命令世人才找到了墨西哥,我们也将如此”。

于是,他们疯狂地前进,粮食逐渐耗尽,岸边飞来的印第安人箭矛夺走了多人的性命。人心惶恐不安。

阿基尔砍掉打算叛变逃跑士兵的脑袋说:我是最大的叛徒,没有人能超过我。你们无论谁要是想坏了这场探险,我就把他砍成198片……你们无论谁多拿了一粒玉米多喝了一滴水,我会把他关上155年……我是上帝之怒,我经过的土地会因看到我而颤抖……

我是上帝之怒……我是上帝之怒……我将迎娶我的女儿,成立地球上最纯正的王朝。

患有精神病的金斯基,一对冷酷的蓝眼、两缕附在双颊的黄发、厚厚的嘴唇、雕塑般的面部线条,他所演的阿基尔,充满对黄金的渴望,残忍而疯狂。阿基尔的怨念是顺着河水下流而不断滋长,这一点可以体现在他的外表上。一开始,阿基尔只有在下摆才露出紫色的衣服---紫色是神的颜色,他站立的姿势也同常人差别不大。到了后面,他身上的紫色已有大半,他站立则是倾着身体,再歪着头,一付居高而下的傲然。

导演赫尔佐格在新德国电影四杰中被称为“新电影的意志”,大多都体现在他电影所表达的人物上,总有一种近似盲目的追求。从小在巴伐利亚的小山村里长大,赫尔佐格在13岁搬到城市之前,他连电话这些都不知道,更不要说看过电影。然而赫尔佐格很快就立志要当一名导演,这和金斯基有关。那时金斯基正和赫尔佐格住在同一座公寓,患有精神病的他就成了隔壁小孩眼里的怪叔叔,可怕却又有吸引人的怪力。赫尔佐格回忆说,有一次我看到金斯基狠狠地把土豆扔向刚在杂志上表扬他的影评人时,我就想找他做我的演员。

多年后,便有了这场片里片外都透着疯狂的合作。比科波拉陷在越南的黑暗之心要早八年,赫尔佐格和金斯基陷在了南美的雨林。各种各样的麻烦、争吵不必说,两位主事人之间的纷争便已让人惊讶不一。金斯基对一位音效助理不满,强烈要求将他撤职。赫尔佐格不干,金斯基便叫嚷着不干。赫尔佐格拿出一把抢对这金斯基说,不演,我就先杀了你,再自杀。对于这个传言,金斯基在回忆录里说,没有这回事,那时只有我才有枪!

然而正是这种真实的困境才造就了一部伟大的作品,Roger Ebert在评论它的视觉时,拿来比较的是库布里克的<2001太空漫游>和科波拉的<现代启示录>。<阿基尔,上帝的愤怒>在一开始便定下整体基调,雾气弥漫的山谷里,一队长蛇般的人在穿行。到了木筏漂流时,转动的镜头便更加流畅。最后,阿基尔在烈日下孤立在木筏上,镜头还在动,观看的视线却离不开了。

大卫·林奇把赫尔佐格视为最伟大的导演,在德国人们将他同茂瑙相提并论。在我眼里,他的电影是最为疯狂。这点不在于形式,而是意志。<阿基尔,上帝的愤怒>是我最喜欢的赫尔佐格电影,在<人人为自己,上帝反大家>和<陆地行舟>之上。现在的赫尔佐格只拍记录片,虽然质量很好,留给影迷的遗憾却是更多。 - “狂人导演”赫尔佐格经常拍摄那种反讽文明社会的电影,在《人人为自己,上帝反众人》中,他以一个长期脱离人类社会的人突然闯入“文明社会”来展现所谓的现代文明下人的虚伪。而在这之前拍摄的《阿基尔,上帝的愤怒》则是通过一群来自“文明社会”的人闯入所谓的“未开化环境”中来表现现代文明下的征服欲望引发的独裁隐喻,以及其将人类社会引向毁灭的残酷寓言。

对于《阿基尔,上帝的愤怒》,有人将其中阿基尔的角色看作对希特勒的隐喻,其实从本片看来这样的解析也说的过去。作为一只探险队,深入丛林,已经遇到了重重困难,就仿佛那时魏玛政权在当时环境下的困境。而在非常环境下,人们期望强人的出现,阿基尔脱颖而出,成为神的意志的象征,却在一阵亢奋的狂热之后将整个探险队带入毁灭,这样的路径与希特勒统治下的第三帝国何其相似。

其实,在我看来,本片蕴涵着对人类社会一切独裁狂人们的隐喻,这支来自于“文明社会”的探险队就是人类社会的缩影。首先,他们带着先天的优越感,要去征服所谓的落后的民族,同时将这样龌龊的行径神圣化。这种救世主心态下首先就培养着民众无理性高期望值,这也为阿基尔后来的“强班夺权”打下了群众基础。其次,本片开始阶段,这支探险队便处于困境,长期的探险没有结果,食物匮乏,士气低落,就如一个充满着自豪感的民族突然发现自己就处于困境中,还何谈“拯救”他人,一切专制独裁的政权无不建立于困境下人民呼唤强人的环境中,任何独裁环境都是加害者和受害者“共谋”的结果。所以,我们看到,探险队的原指挥官充满着一种贵族气,显得气质非凡,但是在这样的环境下却显得过于柔弱。反倒是阿基尔一开始就充满了草莽气息,他带着如鹰一般的冷酷双眼,黄色的头发显得有些凌乱,神态显得阴森而深不可测,而当他歪着脖子,说出“违背命令的人征服了墨西哥”的言论时,更使得他以一种救世主的姿态成为新的希望的象征。第三,独裁者的上台总是交织着暴力与群众的狂躁,所以,阿基尔正是集合了一批狂热分子,公然用暴力手段夺取指挥权,同时又假惺惺的进行一次大家的公决,这一幕拍的很传神,阿基尔推选一个傀儡“皇帝”,他几乎不说话,全凭眼神统一大家的意志,而在这种眼神下已经构建起了令人毛骨悚然的独裁者的秩序。

接下来,赫尔佐格便向我们展示了人类社会在狂人带领下的走向。一个独裁狂人往往充满着征服的欲望,阿基尔正是如此,他宁肯毁灭整个探险队也要满足他虚妄的征服欲望。于是,这支探险队一步步深入丛林,在最初“征服”些小小的村落后,他们开始面对一次次的挫折,食物供给愈加有限,而在丛林中,这些外来者面对的是敌意的对待,一批批人死去,但是阿基尔却愈加疯狂。在一个独裁社会里,向来不乏异见者,于是,在这支探险队中有人试图逃跑,但是面对的是肉体的毁灭,而阿基尔更加疯狂的说,“我是最大的叛徒,没有人能超过我。”,他如任何独裁的狂人一般,陷入了一种孤独的狂热幻想中,为了满足这种虚妄的幻想哪怕牺牲他治下的整个群体也在所不惜。片中,设定了一个有特别意义的人物,便是阿基尔的女儿,而亲情也是无法消减阿基尔一丝的狂想,甚至将自己的女儿带入死亡,这将狂人的冷酷和疯狂衬托的更加传神。这就是阿基尔,一个政治狂人的缩影,在最后,他身边的人纷纷倒下,只有他孤独的站在木筏上,梦呓般的独白着他的“远大理想”,那一刻木筏在水中漂流,阿基尔无法如他所愿的“统治整个大陆”,他甚至已经无法驾驿这木筏,只能随它漂流,一个征服的梦境就这样破碎或是继续。

本片值得一提的是赫尔佐格和主演金斯基的组合,两个狂人组合一共为我们献上了五部电影,而《阿基尔,上帝的愤怒》正是他俩的第一次“疯狂”。片中,金斯基完美的塑造了阿基尔的形象,有时显得很安静,有时显得很暴虐,而这种精神气质正是一种独裁狂人常见的气质,也难怪有人会由此想到希特勒。而本片的背景音乐带着一种神秘主义的气息,和探险队深入的神秘的秘鲁丛林很贴切,也渲染了一种这支探险队命运未卜的漂移感。

当阿基尔夺取探险队的领导权时,或许人们尽管对他畏惧,但是也有着幻想,幻想他是上帝派来拯救他们的人。而最后,阿基尔道出了他的身份,他是“上帝之怒”,他的到来就是要混灭一个群体。他是人类社会一种极端状况的黑色寓言,他是上帝对人类的贪婪与欲望的惩戒,在这个世界上永远有一个个阿基尔出现,毁灭而又再次出现。 - 阿基尔,上帝的愤怒

Aguirre,the Wrath of God, 1973

“上帝还没有造完这条河,就放弃了。”

印第安人庄重地对俘获他的西班牙人说出了这句话。这支西班牙探险队沿着亚马逊河寻找传说中的黄金城埃尔多拉多(EI Dorado),一路历尽艰险,此刻已经死伤大半。探险队中的传教士递给印第安人一本圣经,告诉他这是“上帝的言语”,于是他将圣经举到耳边,却什么也没有听见。他的脖子上挂着一个小金坠,西班牙人一把扯了下来,着迷般地举在眼前,心中重新燃起了希望:他们走了那么久,如今终于就要找到黄金城了。他们冲着印第安人吼道:“黄金城在哪里?”奴隶将西班牙人的话翻译给印第安人听,而他只是朝着河水笼统地挥了挥手。黄金城还在远处,永远在远处。

沃纳•赫尔佐格(Werner Herzog)的《阿基尔,上帝的愤怒》是一段令人难忘的梦魔,它讲述了西班牙征服者贡萨洛•皮萨罗( Gonzalo Pizarro , 1502-154$)在传说的诱惑下于1560年至1561年间’率领一队人马深人秘鲁热带雨林寻找失落的黄金国,最终几乎全军覆没的故事。影片的开场镜头展现了一幅令人震撼的画面:在云遮雾绕的山峰之间,长长一列队伍沿着一条蜿蜒陡峭的山路艰难下行,进入深深的山谷。队伍中的男人个个头戴钢盔、身穿胸甲,他们的女人则坐在轿子里,遮得严严实实。这样的打扮只适合出席宫廷盛会,根本不适合在热带雨林中跋涉。

《阿基尔》的配乐既有宗教气息又富有人性,仿佛还带有某种难以形容的东西,不但令观众难以忘怀,更奠定了整部片子的基调。这部配乐由弗洛里安•弗里克(Florian Fricke)创作,他所带领的乐队“波波尔乌”(这个名字源于玛雅文明关于万物起源的传说)曾为赫尔佐格的多部影片配乐。赫尔佐格向我谈起过《阿基尔》的开头部分:“当时我们使用了一种特殊的乐器,我们管它叫‘合唱团风琴’。风琴里面有三十六卷不同的带子,一卷挨着一卷平行滚动。……所有的带子同时播放,可以通过一个键盘像弹风琴一样弹这部乐器,发出的声音就像人声合唱,但同时又很机械,非常诡异。”

我特别强调《阿基尔》的配乐,因为音效是赫尔佐格的影片中不可缺少的一部分。他所讲述的故事开头简单直白,但结果却难以预料,所产生的效果更是无法估量。他的影片结束之后仍然能在我们心中激起一种特殊的情绪,或是神圣,或是空幻。我相信,赫尔佐格希望观众在观看他的影片时能够置身电影的时间之外,以旁观者的身份目睹威力无穷的上苍如何将人类的理想与幻梦彻底摧毁,并为之感到深深的悲哀。

如果说配乐对于《阿基尔,上帝的愤怒》这部影片具有关键作用,那么克劳斯•金斯基(Klaus Kinski)的面孔也具有同样的意义。他拥有一双惊惧不安的蓝眼睛,双唇丰厚而宽阔,本应显得很肉感,但由于他总是狠狠地咧着嘴,反而显得异常疯狂。他在《阿基尔》中扮演西班牙远征队中意志最坚定的一个角色。赫尔佐格曾告诉我,他第一次遇到金斯基是在德国,那时他还是个年轻人。“当时我就知道,我这辈子注定要拍电影,而金斯基注定要演我的电影。”

由于皮萨罗担心自己这趟远征纯属愚蠢之举,他选出了一支先锋队,给他们一周的时间探索河流上游地区。皮萨罗说了,如果他们一无所获,便放弃这次探险。这支小分队由贵族堂•佩德罗,德•乌萨亚率领,阿基尔(金斯基饰)担任副队长。除了普通士兵与奴隶之外,队里另有一位神父,名叫加斯帕尔•德•卡尔瓦哈尔。小分队的成员还包括贵族出身但生性愚蠢的费南多•德•古兹曼、乌萨亚的妻子弗洛蕾丝、阿基尔的女儿伊内丝’,另有一个名叫欧凯罗的黑人奴隶,他曾悲哀地对一名女眷说:“我生来原本是个王子,一般人连看也不许看我一眼,如今我却戴上了镣铐。”

赫尔佐格既没有加快这支探险队的行程,也没有刻意编造任何悬疑情节或动作场面加人其中。我们作为观众所感受到的首先是这群西班牙人身处的河面多么宽广,周围的森林又是多么广阔,仿佛无边无际,由于河水上涨,淹没了河岸,他们连落脚的地方也没有。探险队出发没多久就遇上了危机,一只木筏卷人了旋涡,奴隶们疯狂地摇着桨,但木筏却动弹不得。赫尔佐格处理这段情节的手法值得注意,他将摄影机固定在河对岸,隔着河水拍摄陷人危险的木筏,这样一来筏上那些人的困境便显得遥远而无奈。阿基尔对援救受困队友的提议一律嗤之以鼻,但队长乌萨亚已经派出了一拨人,试图从河的另一岸援助他们。天亮了,木筏仍然在原地漂浮着,但筏上的人全都死了。他们是怎么死的?这个问题见仁见智。重要的是,这一情节预示着死亡是整支探险队的最终命运,任何一个人都无法逃脱。队长乌萨亚被关了起来,古兹曼则在阿基尔的安排下被选为新队长。没过多久,这两人就双双丢了性命。古兹曼临死时正以“皇帝”的身份贪婪地大嚼鱼肉和水果,而他的手下却只能每人分几粒玉米。一匹马发了疯,他便下令将马赶下船,更激起了众人的强烈不满。他们暗中议论这匹马本来可以供大家吃一个星期,却被他白白丢掉了。随后,便有人发现了古兹曼的尸体。

阿基尔在船上展开了恐怖统治。他总是斜着身子在木筏上巡视,那古怪的步态就好像他有一侧膝盖不能弯曲似的。他的眼神透着疯狂。阿基尔听到队里有人私下里计划逃跑,当即拔刀砍掉了那人的脑袋,动作快如闪电,砍下的人头飞出去时嘴里还在说话。影片很少正面表现死亡,偶尔出现死亡的场面也是迅速而安静的,例如丛林中无声无息地飞出一枝枝箭矢,射进西班牙人的脖子、后背。影片最后一幕是我看过的所有电影中给我印象最深刻的镜头之一,画面中阿基尔独自一人站在木筏上,仍然梦想着他那即将诞生的帝国,他的身旁到处都是尸体,还有几百只小猴子在哪卿乱叫。

《阿基尔》的拍摄过程已经成了电影界的传奇,来自德国的导演赫尔佐格信奉“场所的魔力”,亲自率领演员和摄影团队深人偏远的丛林地区,那里不但热病肆虐,而且食物短缺,甚至有饿死的可能。据说赫尔佐格曾用枪逼着金斯基继续表演,但金斯基本人在自传中否认了这件事,并阴森森地补充说整个团队里只有他有枪。演员、工作人员以及摄影机都安置在我们在片中所看到的木筏上。赫尔佐格曾告诉我,“直到一场戏开拍之前十分钟,我还没想好对白”,这种情况常常发生。

影片并不依靠对白推动剧情,甚至也不依赖阿基尔以外的角色,而阿基尔的形象在很大程度上是由金斯基的面部语言与肢体语言所塑造的,对白并不是最主要的部分。在我看来,《阿基尔》这个故事与赫尔佐格其他几部影片表达的是同一个主题:人们执迷于成功立业的美梦,甚至不惜为之赴汤蹈火,这样一来便犯下了“骄傲”这宗大罪,最终被无情的上苍碾得粉身碎骨。《阿基尔》让人想起了赫尔佐格另一部纪录片,影片主角斯坦纳热爱跳台滑雪,渴望永远在空中飞翔,由于技术太好,他甚至有越过着陆区域撞在树木或石头上的危险。

沃纳•赫尔佐格是现代导演中最爱幻想、最执迷于宏大题材的一位,除了电影之外还导演过多部歌剧。他不愿意用复杂的情节吊人胃口,也不愿意用滑稽的对白博取笑声,他要让我们这些观众感到震撼,要引领我们进人一个崇高的境界。在我看来,现代电影中只有《2001:太空漫游》、《现代启示录》等少数几部作品具备赫尔佐格那样的大胆幻想。当代活跃的电影导演中,只有奥利弗•斯通(Oliver Stone)像赫尔佐格一样,拥有救世主的意识与气魄。这两人谈到自己的工作时都带有一种圣徒般的疯狂,像他们这样的人对一般意义上的成功不屑一顾,因为他们所追求的乃是真正的伟大。

赫尔佐格的另一部影片《陆上行舟》(Fitzcarraldo, 1982)可以看做《阿基尔》的姊妹篇,这部影片同样由金斯基主演,同样在雨林中拍摄,同样讲述了一个不可能完成的任务:一个人为了将一艘蒸汽轮船从一条河挪到另一条河,竟想把船从两河之间的陆地上拖过去。为了拍摄这部影片,赫尔佐格不顾工程人员的严重警告,冒着绳索断裂、将所有人拦腰截断的危险,当真将一条货真价实的轮船拖过了整片陆地,充分体现了他的一贯风格。莱斯•布兰克(Les Blank)将《陆上行舟》的拍摄过程制作成一部纪录片,名为《电影梦》(Burden of Dreams , 1982 ),这部纪录片的内容就像《陆上行舟》的故事一样惨烈,足以令观者心碎。 本篇影评亦见刊于中国人民大学外国哲学教研室微信公众号“RUC外哲”,微信链接见文末。

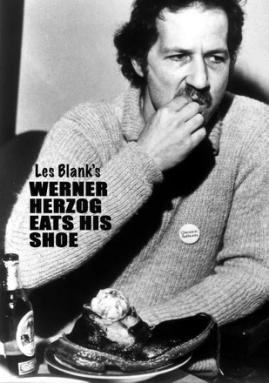

较之其他的新浪潮或新电影导演,新德国电影(New German Cinema)代表人物之一的沃纳·赫尔佐格最大的独特之处就在于:他将制造电影的过程变成了制造现实的过程。而现实的制造是通过现实的“运动”实现的。在纪录短片《赫尔佐格吃他的鞋》(1980)中,赫尔佐格曾对那些渴望拍电影的年轻人表达过这样的电影观:“电影是运动,不是美学。”当他将整个电影剧组都搬到亚马孙热带雨林,在极端恶劣却又极端现实的自然环境中拍摄《阿基尔,上帝的愤怒》时,电影的形式框架就已被打造为了真实的“运动”,电影创作变成了体验式的现实复刻。这种近乎犬儒主义式的创作运动在他之后的作品《陆上行舟》(1982)中更是达到了登峰造极的程度。

《赫尔佐格吃他的鞋》(1980)

《赫尔佐格吃他的鞋》(1980) 《陆上行舟》(1982)

《陆上行舟》(1982)而论及电影本身,整部电影的情节发展可以视作对一段“自毁”过程的展现。这个过程展开为一个西班牙殖民探险队注定失败的探险故事,因为从电影的一开始我们便已知道他们的探险目标——“黄金之国”——是根本不存在的。在这场注定与无谓消耗挂钩的行程之中,到处充斥着徒劳无力的虚无感——没有结果的目标、无处可寻的敌人、虚弱的印第安笛声以及任凭亚马孙丛林的湿气模糊摄影机镜头......观众见证着这支殖民探险队在与之格格不入、毫不相融的野蛮自然中吃力前行,而在整个过程里,没有发生任何正儿八经的战斗与征服,有的只是在某种“自然状态”下的自我政治排演、自我身心消耗和自我终极毁灭,简而言之,即只有一种“自毁”。

影片开头就已道出“黄金城”并不存在的真相

影片开头就已道出“黄金城”并不存在的真相关于影片中的这种“自毁”,由于它的原目的或者说出发点是没有所指的能指(不存在的“黄金之国”),空有其能指在符号秩序中的幻象残余,因而有着本质上虚无的一面;然而,从另一面来看,这种“自毁”也并非完全的虚无、完全由幻象驱力所支撑,它也有其“实在”的一面,这“实在”的一面就是关于克劳斯·金斯利所饰演的“阿基尔”这个角色。我并不倾向于认为阿基尔是一个戏剧层面上的反派角色(有评论家认为阿基尔是对阿道夫·希特勒的隐喻,但赫尔佐格本人否认了这种观点),由电影名可知,他是天谴,是上帝的愤怒(The Wrath of God),换言之,是高于人类主体的“神”对人类主体的惩戒机制。根据这条逻辑线索,我们看出阿基尔首先是作为探险队员们自己野蛮欲望的一种符号投射:他综合了对发掘财富的痴迷、对宗教传播的狂热、对安逸享乐的沉溺。然后,当各种各样的欲望野蛮却有条理地纠集、组织在一起时,就形成了一种欲望化的权力机制。而十分吊诡的地方就在于,这种发端于人类欲望的权力机制实则也是“上帝”对人类欲望的惩戒机制。这种惩戒代表着,人类再次造出了自己的“反噬物”,而惩戒的结果,就是最终的相继“自毁”,是“欲者由于其欲望而竞相毁灭”。

阿基尔在片中的自言

阿基尔在片中的自言至于这种欲望化的权力机制(同时也是事实上对欲望的惩戒机制)的深层形式,便是阿基尔所代表的“以超我形式呈现出来的本我”。称阿基尔为某种本我的依据之一在于,结尾处阿基尔言道“我想和我的亲生女儿结婚”,“乱伦之欲”是对本我之质的一种印证和极化;至于超我形式,即在于阿基尔总是试图用制度化、秩序化的外在方式——颁布法令、设置君主——来实现其野蛮的欲望目的

阿基尔“本我之质”的极化

阿基尔“本我之质”的极化最后,电影的结局是相当有趣的。它似乎展示了这样一个反讽事实,即主体性过剩的结果:当无比强大、具有无限生命能量的“超人”(也就是唯一幸存下来的阿基尔)成为最后的人(the last man)之后,也就相应变成了末人(last man)。原因是当阿基尔成为存活下来的“最后的人”即the last man时,由于已再无别人存在,定冠词“the”也就没有存在的必要了。“the last man”(最后的人)由于其“唯一性”就自然成为失去了定冠词意义的“last man”(末人)。而这便是本片所展示的(或意欲表达的),超人或者说“以超我形式呈现出来的本我”,历经“自毁”运动的反讽终局。

木筏上仅剩阿基尔一人,以及莫名出现的一大群小猴崽

木筏上仅剩阿基尔一人,以及莫名出现的一大群小猴崽