海滩的一天 海灘的一天(1983)

简介:

- 林佳莉(张艾嘉 饰)成长于台湾南部传统小镇的医师家庭。她和哥哥林佳森(高鸣鸿 饰)二人自幼接受精英教育,从名校大学毕业。然而,佳莉不愿跟哥哥一样,被迫放弃恋人谭蔚青(胡因梦 饰),而接受父亲之命所强加安排的婚姻。她毅然离家北上,和恋人程德伟(毛学维 饰)在台北这个急速现代化的城市中结婚定居。 然而,70、80年代经济起飞的台湾,商业竞争骤烈,德伟逐渐卷入那个金钱竞逐、应酬酒色的世界,最终迷失了自己。愈益感到孤单空虚的佳莉,一日接到电话告知:德伟已经淹死在海边。她赶赴海滩边,面对那一具不知道究竟是不是丈夫的尸体。 多年后,佳莉重遇外国归来演出的谭蔚青,两人在咖啡厅回忆起旧事。

演员:

影评:

- 作为新电影运动一波接一波的排头高浪,《海滩的一天》,1983年的它可以用“梦幻阵容”和“出色演绎”来形容。除了新电影推动者和主力干将的特别出演外,影片的主演阵容是在今天看来都具有特殊意义的两位台湾女星,一个是四栖乃至更多栖、活跃于诸多领域,红到现在的张艾嘉;一个胡因梦(影片中还是打“胡茵梦”),她17年从影经历并不长,在1986年的《我们都是那样长大》之后就不再担任演员身份,但足够令人怀念。

回忆录里,胡因梦形容自己演出的几十部电影“哭笑不得”,称得上佳作的,只有杨德昌《海滩的一天》。她说,有次剧组在中影看毛片时,侯孝贤正在剪《风归来的人》,杨德昌看到侯孝贤采用的超级长拍镜头画面时,禁不住兴奋大喊:你敢这样搞啊!那我也要这样搞啊!

杨德昌毫不示弱地展示着他的野心,这种野心也预示这群人正处于1983年到1985年的新电影黄金时期,杨德昌和他的朋友们互相支持对方的电影,客串些角色或者担当剧组职位。

如果再把它和同一年《风柜来的人》放在一起,两部电影的题材差异巨大——也就是老生常谈的乡土和都市差异。杨德昌打算通过一次对话,交待60年代末期到80年代初期台北的社会面貌变化,反映女性自我意识的苏醒。题材选取上依然偏重于女性题材,这点可从《指望》往后判断得知。

尽管张艾嘉的学生扮相也看不出太多清纯,好在这并不影响整个故事。一头长发的胡因梦亦是个好选择,她的表现无可挑剔。《海滩的一天》的编剧是杨德昌和吴念真,录音、剪辑等都是耳熟能详的名字,摄影还有个现在很多人知道的杜可风。新电影的幕后推动者,策划上赫然列有他们的名字,结尾上面的特别演出则包括有:侯孝贤、陈坤厚、柯一正、陶德辰、万仁、曾壮祥、小野、许淑真、段钟沂、吴念真等(就是公司里那群庆贺的同事们,也是新电影标志性的一批人)。

《海滩的一天》有三个时空的讲述——俗说就是倒叙的倒叙、倒叙中又有插叙。一个是现在时空、一个是讲话中的回忆时空、一个是回忆时空中的回忆,它们交错出现又丝毫不会凌乱。时空倒错无疑是来源自西方流派,但杨德昌还保持着叙事的完整性,论不上无以弗追的“完全意识流”。但《海滩的一天》在表现生活的状态、人物的爱情以及两种不同思想的冲突上则具有代表性,它们的特点可以延续到后来的杨德昌作品,问题会落到他热衷的都市中产阶级头上。

影片以阴云笼罩的海滩边情景开始,却没交待任何信息,直接切到了女钢琴家的归来演出。稍后,通过追思情绪打破时空,又完整带出张艾嘉(林佳莉)和胡因梦(谭蔚青)的对话,两人不断讲述起往事(绝大多数是林佳莉的往事)。不仅由于哥哥的关系,旅居西方多年后归来的谭蔚青,她更代表着林佳莉心中一直牵挂和向往的自由女性形象,然而,谭蔚青的过去经历被抹淡天平,我们只知她是在外国,除了钢琴,还是钢琴。但一提起旧日恋人,她却有些难以理清心中纠葛。更多层面上,谭蔚青是林佳莉自我意识苏醒的一个参照物。

如果以1983年的影片时间为基准,谭蔚青和林佳莉分开了13年,仅以中间回忆讲述里两次出现的舞厅为例(可以留意两次跳舞方式的不同),大约是隔了8、9年。《海滩的一天》的故事正好是跨越整个70年代台湾社会生活各方面发生的变化。

杨德昌一向为人津津乐道的对白,许多在今天看来依然有力:

谭蔚青在多年后对林佳莉说:(当初)我见了你,又能改变什么?

林佳莉回忆学生时代的结束:其实那时候我也是迷迷糊糊,不敢相信大学四年就这样过去了。我也像其他人一样,没什么目的地去考虑申请学校考托福。

林佳森反问妹妹道:你先告诉我,什么叫快乐。你也是大学毕业生,你应该知道快乐是什么?

……

如果你认为,杨德昌还有贩卖毕业生青春情怀,那又错了。这些内容顶多支撑45分钟,在166分钟的电影里只占一部分,更多篇幅用来描写导演本人驾轻就熟的婚姻生活,突显两代人在思想观念上的差异。由于片长,影响到当年报送戛纳,然而杨德昌更长的片子还有。

从《海滩的一天》可以清晰看出,台湾女性自我意识的复苏和变化(恰好是在70年代到80年代初)。最初的林佳莉是个害羞腼腆的国中女生(哥哥叫她自我介绍勇敢一点),她的美好记忆也都是在过去,小时候和哥哥在一起的时光。比之《指望》中情窦初开又无人指引的迷惘女孩,林佳莉的更大困惑是逃离家庭对个人情感的牵绊,果断出走后,她又在都会生活中遭遇到社会转型期带来的情感困扰。

片中兄妹二人的婚姻生活都受到了外力干扰,一个是委身小诊所,面对无可避免的人生败落,一个是丈夫早出晚归的工作,并不快乐。看似改变和成熟了的哥哥,很不幸地被时代所遗弃,就跟他父亲一样。或者没有这么严重,他受迫于强势父权强势,在哥哥表述中,那是对父亲的一种信任(多么感人的说法)。如果结合之后佳莉回忆起父亲的一些片段,很容易发现父权的阴影有多么可怕。

佳莉和哥哥完成了“什么是快乐”的言语交流后,她选择了离家出走,雨夜的摄影拍得一气呵成,有所不忍又义无反顾。一样出色的,还有海滩的行走等等。

不应忽略的还有杨德昌在群体角色塑造上的功力,白大褂下有着一张严肃面孔的父亲,描述不多却带着绝对威严;似乎无所忧虑、旧式妇女的母亲形象,暗中默许着女儿的做法;脸上总是笼罩着阴霾的嫂子,甚至一句话都没有,予人印象却很深刻。其他还有欣欣、小慧等角色,她们都表现另外几种女性意识苏醒的特征,即使表现出来的东西,不一定是正面的。

在结尾,哥哥佳森又说了一大通临死感慨,关于人生卑微的幸福,“我渴望再重新认识我周围的一切”,它和《一一》里洋洋在结尾悼念致辞是如此相像。可能另一个词被用得更多,那就是杨德昌的“说教”。

在《海滩的一天》,还有信任的主题,然而结尾是充满希望的,不论是成为独立自主女性的林佳莉背影,还是林佳森的感言以及谭蔚青的旁白,也因此,海滩上的尸体属于谁并不重要。开放式结局对杨德昌作品乃至台湾电影而言都是第一次出现,之后的《恐怖分子》则有似真似假的两个结局,同样叫人拍手称赞。阿财对佳莉说,两种可能对你来说都是一样的,与其受它困扰,不如就地放下。这是否陷入杨德昌一贯的理想化收尾,我们不得而知,但在当时,确有其意义所在。 “我最主要的意图,是希望你能够完全的信赖自己和用自己的方式去做一个选择。也许,我这一生当中,所学到最好的教训就是这个,我这一辈子一切都靠自己,可是我却盲目地相信了一个人。不要太盲目地去相信任何一个人。”

2017年,陈升在最新专辑《南机场人》里,用《牯岭街那年》一首歌的时间纪念杨德昌——

“忧伤的女人在海滩上坐了一天,把每个人的天空都感染得很无言。”

歌词里化用的“海滩的一天”,正是杨德昌首部剧情长片的名字。

这一年,距离杨导离世已经过去十载。2017年7月14日,台湾中影在戏院重映《海滩的一天》。2017年12月15日,中影发行《海滩的一天》的全新数码修复版蓝光。新一代的影迷,终于有机会用一个高清的介质重新审视这部“惊人首作”。

重映版海报

重映版海报在《牯岭街那年》的歌词里,陈升把杨德昌称作“早熟的天才”。但《海滩的一天》上映的时候,杨德昌已经36岁了。此前,他在西雅图华盛顿大学做了7年电脑工程师。但在这部长达2小时46分钟的处女作里,他已经展现出新人导演所普遍稀缺的掌控力。

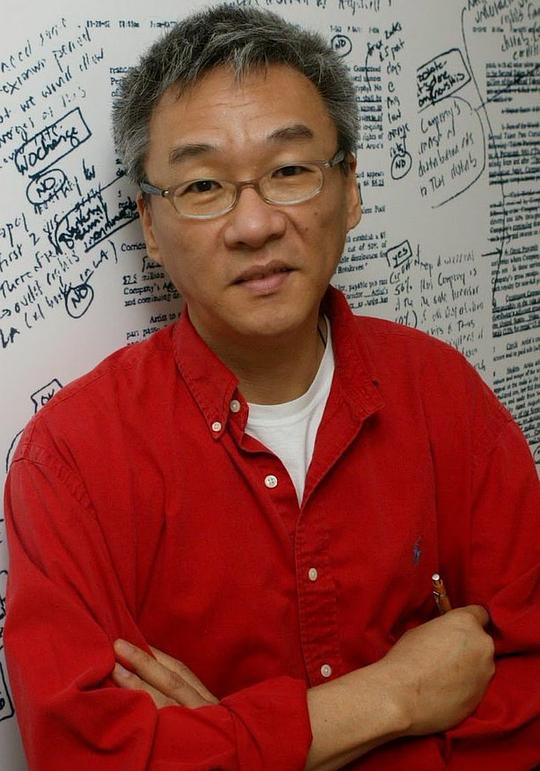

杨德昌在“海滩的一天”讲座上

杨德昌在“海滩的一天”讲座上叙事:层层嵌套的回忆

海滩的一天,是一个女人生命中最富转折性的一天。

为了抵达这个至关重要的时间点,整部电影被设计成一个层层嵌套的回忆。

钢琴家谭蔚青(胡因梦饰)首先登场,但她的故事实际是为引出林佳莉(张艾嘉饰)的讲述。电影的主体部分也正是两人在咖啡馆的会面交谈。十三年后老友重逢,彼此身上存有太多谜团,角色的困惑同样是观众的困惑。于是谭蔚青的身份迅速转变为倾听者,林佳莉的半生经历如冰山一般渐渐浮上海面。

胡因梦

胡因梦只要看过电影,你定会惊叹于那繁复却又稳健的叙事结构。直到结尾,一部宏大的都会女性成长史才清晰地呈现在观众眼前。剪辑成为必不可少的电影修辞手法,形式与内容达到了完美的统一。

台湾交大电影社的影迷甚至专门为本片做了一张叙事分析结构图。

未观影的读者请跳过

未观影的读者请跳过杨德昌刻意打破叙事时间线,充分挖掘蒙太奇的艺术威力。从这点来看,他的确是一个“早慧”的导演,在从影初期就已经把握住故事的本质、电影的本质。但分析杨的编程专业出身,又能为他的叙事策略找到一个很好的解释——那些闪回分明就是代码里的程序调用,主程序调用子程序,在子程序结束以后再返回主程序。理科生缜密的逻辑思维在此展现得淋漓尽致。

在他的拼接下,镜头与镜头,事件与事件之间的关系与影响被再三突出、强调。可以说他不只是一个导演,也化身为一个不露声色的观察家、客观冷静的评论家。

如果说侯孝贤的电影是一片自然的风景,那杨德昌的电影就是一台精密的仪器。一个深入乡土,一个专攻都市。这似乎也可以解释“台湾新电影”这两员大将为何在后来的电影创作路线上渐行渐远。

侯孝贤客串《海滩的一天》,他还在杨德昌《青梅竹马》担当男一号。而杨德昌也客串出演了侯孝贤《冬冬的假期》

侯孝贤客串《海滩的一天》,他还在杨德昌《青梅竹马》担当男一号。而杨德昌也客串出演了侯孝贤《冬冬的假期》台词:论文式的自我剖析

在叙事手法上,《海滩的一天》显得极为成熟老练,而在人物对白的设计上,杨德昌则平衡了生活化与戏剧腔。他并没有隐藏自己的精英立场,把自己关于生活的看法借角色之口和盘托出。而电影也因此带上了一点寓言的味道。

面对婚姻危机,林佳莉说:

“我们读过那么多书,小时候一关一关的考试,为什么没有人教过我们,怎么样去面对这么重要的难题。不管是小说还是电影,总是两个人结婚以后,都是圆满大结局。大结局以后呢?没有人教过我们,也没有给我们任何练习的机会。”

林佳莉(张艾嘉 饰)

林佳莉(张艾嘉 饰)而患癌濒死前,林佳森也有一段独白:

“我想,这一定是下午两点多的阳光吧,它让我不觉得这是冬天,反而像极了阳光普照的春天。我好像听到鸟叫的声音,世界似乎又在我身边苏醒过来。我渴望重新认识我周围的一切。这是多么强烈的矛盾,周围一切冰冷,而我的心脏却仍然那么热烈地跳动着。到底是哪一种无形的力量,让它在这冰冷的世界里,还这么卖力地工作着?不过我已经够幸福了,不是吗?能拥有这么渺小的生命这么久,已经是值得庆幸的奇迹了。”

林佳森临死前

林佳森临死前这些格言式的、理论性的对白是《海滩的一天》的点睛之笔,而本片另一个编剧吴念真则认为杨德昌电影里的生活不太像生活,

“他像是跳开一个距离,观察、理解整体社会状态之后做出的综合评述。先创造出一种理念,再填入细节。他是在写论文,而非描述。”

这些台词表面是人物的自我剖析,深层次是对角色所处环境的思考——高压都市、原生家庭对人的压迫与扭曲。个人无法改变环境,但却可以与环境作斗争。一部电影没有也不能给出解决方案。但这几句人生箴言就像深水炸弹,将在观众心底留下深沉的回响。

技术:死磕到底,绝不让步

《海滩的一天》的声音指导是如今鼎鼎大名的杜笃之,直到现在他还能记得当年香港导演对这部电影声音的赞美——“没想到台湾的同步录音做得这么好。”他高兴的地方在于,这部电影没有采取现场收音,

“所有的声音都要一点一点制作出来:每一句对白、每一个脚步声、每一个我们听到的背景声都是一个一个堆叠出来的。”

杜笃之在《十年,再见杨德昌》中接受采访,工作室的背景海报是《一一》

杜笃之在《十年,再见杨德昌》中接受采访,工作室的背景海报是《一一》主演张艾嘉是这部电影的策划,她和杨德昌结识于单元剧《十一种女人》。当时她想把工作委托给有国外留学经历的导演,以突显背景和视角的多样化,于是杨德昌被请来拍其中一集《浮萍》,由于片长问题,不得不分为上下两集。《海滩的一天》也是一样,片子最后剪出两小时四十七分钟。中影公司希望剪短,杨德昌一分钟都不肯剪。剪辑师廖庆松在金马影展映后谈中坦言:

“当时我在想,我怎么这么没有能力把它剪短?不过刚刚看完这部片子我发现还好没有把它剪短。”

张艾嘉在电影中

张艾嘉在电影中《海滩的一天》开拍第一天,杨德昌坚持要用杜可风当摄影师。而杜可风不是中影的人,而且那时候他还没有拍过电影。中影的老板扬言,如果杨德昌继续这么坚持,就换掉他好了。幸好策划小野及时拉来新艺城公司的投资,这样就不必全听中影的决定。本以为事情就这样顺利解决,结果杨德昌因为懂得太多摄影的知识,常跟杜可风在现场起争执。

杨德昌在海滩的片场照

杨德昌在海滩的片场照就是秉着这样的态度,杨德昌完成了他人生中的七部长片。据说他家有一面墙都是白板,上面写满了以流程图示意的剧本。所有跟他合作过的人都说,他是创作上的疯子、片场里的暴君。海滩的一天,不也可以看成他电影生涯的缩影吗?

《海滩的一天》有一个杨德昌电影里少见的较为明亮的结尾:走出阴霾的林佳莉大步流星地走在台北的街道上。海滩事件的真相已经不重要,“重要的是这个小女孩已经长大,成为一个完美的妇人了。”

望着佳莉远去的背影,我自然为她的结局感到欣喜。但想到她经历的一切,人生之重再次压上我的心头。生活教会我们的道理,是我们用天真和快乐换得的。

本文系“FIRST青年电影展志愿者”公众号专稿:

- 因为一直搜索的是"海滩的一天",所以我总不明白为啥我找不到这老杨的处女作,直到很后来才发现,原来我应该搜索繁体字。

只是没想到,在将近三个钟头缓慢的镜头推拉中,83年,我出生的那年,老杨已经把它之后想说的一切东西都概括在内。如果在观影上有同频带上的共振,那么杨德昌在之后枯岭街麻将独立时代一一中所有能震动我的地方,都在<海滩>里震了一遍。台北还是那个我们没有去过今后也没什么意愿想去的地方,然而中国都市的进程相似得让人觉得可怕,60年的台北,80年的北京,00年的上海,我们可以看不到,但想象能匹及的地方却只有那么几个。

那时候的杨德昌,和现在的我一样,对中产阶级家庭的情感感到悲观。佳莉小时候看到听到的一切,我们年少时也看到或者听到过,不同的是有些家庭已然被时代的浪涛所撕碎,而我们的家庭还苟且地挺了过来。有时候,还没有怎么奋斗的我们就觉得奋斗是个悖论了——扶着醉醺醺的父亲回家,眼睁睁地看着母亲把玻璃杯砸在地上,这是为了打拼么?我想老杨,不,小杨,是试图在讲他自己的故事,不幸的是,这也是我们经历过的事实。以至于小杨一边把张艾嘉忧郁的面庞和落日余晖叠加在一个镜头里,一边冷冷地注视着看不到的尸体,一边"哇操"。他还小,所以他的镜头里充满了不屑与不解,直到20年后的<一一>才宣告成熟。

突然觉得自己也像佳莉一样糊里糊涂地考了托福申请美帝,或者说,在<独立时代>里重复了一遍的"这世界所有人都等着别人去教他"。我想起了GiGi,那个杨虚构出来的完美女人,却被所有人无端地扣上虚伪的大帽,接着就是阿财亦步亦趋地告劝佳莉,"其实所有的结果对你来说都是一样",佳森则"渴望重新认识周围的一切",佳莉却在海滩的一天后终于成为了成熟的妇人。

这些都是痛苦的,貌似无意义的,必须成熟的,无论是憧憬与理想还是游走的幸福,都会被时代的变迁所吞噬。我们满心欢喜地构建起一座座宏伟的现代都市,自己的神经却被都市里充满节奏感的钢蹦所悄然碾碎。那年杨德昌和我都是本命年,<海滩>里还像一个大搓男的吴念真刚好而立出头,二十年后,他终于不再满怀激情却无比痛心地对剧中的老情人说:

我考上电机系,我爸很开心,我妈很开心,你也很开心。而我呢?我反而是最悲哀的人。 女人在爱情中的不安全感来自处在被动的位置。吊诡的是,我们在爱情中的幸福感,有时也来源于把自己放在被动的位置。从小我们就被教育,公主是被拯救的那个。

所以,即使自己明明买的起的东西,别人送也会更开心,像东京女子图鉴里说的,梦想餐厅之所以是梦想餐厅,一定得是被心仪的男人邀请去才叫梦幻餐厅。生气了,要被哄,才叫受宠;遇到想共度一生的人,要被求婚,才算遇着良人。

所以女人一直在等待,所有的事都由另一个人的步调来安排。

回到影片,如果说时隔35年有什么能让人产生共鸣的,就是女人不变的成长。我们成长于一个绝对男权和异性恋主导的社会,很难学会真正意义上的独立,哪怕“像男人一样”这句话本身就有性别歧视的意味,也不得不说,时至今日,一个女孩子能够“像男人一样”独当一面,仍然是一句对她冲出个人天花板的褒奖。

就像佳莉一样,她看上去主动追求过爱情,面对父母的包办婚姻,她选择了私奔。可事实上,她只是把自己从一个家,送去了另一个家,换了一个庇护所罢了。她养活自己的能力一般,英文系毕业却做不好最基本的翻译工作。丈夫事业上了轨道之后,她就更是不需要再出去卖命糊口,每天可以赖床,起床后去学插花,最大的事不过帮佣人一起做做家务,等丈夫回家吃饭。她的生活,不仅仅是物质上仰赖丈夫的给予,精神上也是全然依赖这个人,放弃了自己作为一个独立人格的自尊,以至于明知道丈夫出轨,也犹犹豫豫不知道是不是应该离开,否则自感太可惜。

失去独立人格,换来的自然是精神世界的空乏。两个朝夕相对的人失去了精神上的交流沟通,就只是纯粹的生活伙伴,于是等价交换中,她在这段关系里唯一的价值,就是她的皮囊。她最后将这段婚姻沦为长期卖淫而不自知,即使病倒进医院,面对丈夫的探望,她的第一反应也是“不知道你要来,应该打扮”。这样卑微到尘埃里,却没有开出一朵花。

影片结尾,佳莉失去了丈夫,失去了财产,却反而让她坚强成长起来,这样“女人失去家庭才能成长”的处理,在今天看来或许是一种政治不正确。可是,这确实也是成长的一种,如果不被逼到绝境,太多后路没有办法支撑我们去走荆棘路。

女人在这个社会成长起来要迈过的障碍太多,这些障碍不是面对困难,反而是太多看似可以回避困难的方法。我到现在还记得小学的时候,大人们对成绩好的女生的评价是“上中学就不行了,不如男生了”,一早就被人找好理由泄了气。所以念书不好,没关系,以后随便找个文职工作就好,又不要你养家;工作太累,就去嫁人吧,跟一群男人拼什么拼,嫁个好老公舒舒服服过日子没有人会看不起你的……所有这些舒适和安逸,像藤蔓一样,至今仍然紧紧缠绕着所有想要爬出原本被安置的那一方天地的女性们,用糖衣炮弹把女人打下坚不可摧的性别城墙。

可是教男性的是另一套说词,你要坚强,你要勇敢,你要去闯,是男人就应该去拼搏,不然会让人看不起。作为一个普通男性,按照传统价值观来讲,生活确实有很多艰难,第二性几千年来一面受到压迫和资源不平等的同时,也确实逃过了许多第一性所要面对的压力。这是另一种不公平,但这就是作为一个人独立生存的必修课。

女性大多自幼缺失了这门教育,所以我们要用一辈子的时间,通过一次次直面生活的挫败,才能够修满学分。佳莉就是从看似绝望的绝境中学到了最重要的一课。

倒不是说这是因为她成为了一个独当一面的生意人,事业上如何得意,这只是一个符号化的处理。重点是,从前,她的生活永远是被动地在等待,等父母的安排,等恋人开口下重要决定,等丈夫回家吃饭,等丈夫的电话,等丈夫对于二人关系不睦的决断,唯独最后在海滩那天,她不等了,不论结果如何,她决定头也不回走自己的路,那天开始,她主动放弃了自己作为女人的所有后路。

最后,杨德昌真墨迹。