诅咒 Kárhozat(1988)

简介:

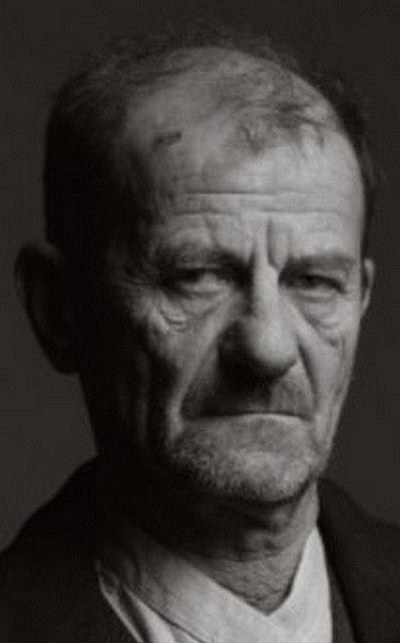

- 破败的矿业小镇,克莱尔(Miklós Székely B. 饰)无所事事,终日游荡,生活感到极度压抑。他在泰坦尼克酒吧打发无聊寂寞的时光,偶然邂逅了一个已婚的驻唱女歌手(Vali Kerekes 饰),克莱尔向这名女子展开追求,但屡屡遭到拒绝。女歌手不愿纠缠繁琐的爱情之中,她希望一举成名,早日离开这个压抑之地。酒吧老板(Gyula Pauer 饰)向克莱尔提供一桩走私生意,克莱尔则将生意转交给女歌手的丈夫塞巴斯蒂安(Gyorgy Cserhalmi 饰),以使其离开小镇几天。但事情却并未一如所愿……

演员:

影评:

(首发于“水朝夕”微信公众号及2022年年刊《退烧》)

作为贝拉·塔尔转型初期的作品,《诅咒》通常被视为后作《撒旦探戈》的先导,尽管已经具有了相当高的完成度,与仅含有32组流畅而有力的长镜头的收官作《都灵之马》相比,《诅咒》所保留的部分运行轨迹机械且略显冗余的镜头或许也可以看作是其风格并未完全成熟的证明。此后,贝拉·塔尔执导的所有长片都采用了黑白电影的形式,而本片中表现出的沉默也在其电影序列中发挥了越来越大的作用。据塔尔本人陈述,他想要将电影艺术带回沉默的本源,但沉默的电影并不只是关于沉默的艺术——后者的原型是符号语言。

收官作《都灵之马》便以文字形式的沉默进入叙事。开篇长镜头引导的运动影像虽以弦乐伴奏,但音乐动机的高度单调的重复却将画面之中本该存在的(包括具有情感尺度的)信息去除,仅留下不带任何意义运作的影像:马在前行,但仅此而已。所以通常电影评论者用“压抑”修饰贝拉·塔尔影像风格的做法其实并不合适,因为塔尔本身并无刻意创造压抑氛围的意图:他只是将色彩或者说感情色彩从影像中简单地抽离,通过规律地布置镜头语言进行叙事与陈述。摄影机进入了上帝视角,却漠不关心地熄灭了存在于影像中的一切生命力。这当然不能称作为“压抑的”,而更近乎于“空洞的”抑或“虚无的”——只是这抽离了意义之后的静默状态或许会本能地与压抑的体感关联。

若将《诅咒》文本交给好莱坞导演处理,大概影片最终会以典型的黑色电影叙事呈现。而尽管出现了黑色电影的典型场景(酒吧、夜晚的街道),贝拉·塔尔选取的拍摄角度和运镜轨道(略微仰视且平行于街道的视角、酒吧场景中特意隐去的声音)却似乎有意回避了黑色电影的制作模式,保持着沉默与空洞的状态。但同样是高度抽象的对于“物”的呈现,贝拉·塔尔的抽象化处理和布努埃尔、帕索里尼等超现实主义电影作者们的做法亦完全不同:后者借由符号意义及其相互关系的运作建构起影像,并试图以这样的影像创造一个从任何意义上来说都难以完整的价值体系;而塔尔的电影则相反,因为没有任何抽象的意义对被摄物进行遮蔽,甚至当摄影机穿墙而过,画面中大篇幅地出现的墙体也无法起到任何分割空间的作用,而是成为画面本身的重要部分,被证明为影像空间中无意义的实体。

与此同时,在塔尔影像中,沉默的不仅仅是物,更是一切人和与人相关的人际关系。贝拉·塔尔使对白尽可能慢地运作,而不使用文本的信息量去刻意填充电影时间。于是,作为观看者的我们拥有足够的时间去接受这些先于身体经验产生的语言素材:对白是空洞的,尽管它们始终承载着并不日常的信息。又或许这些对白逐渐呈现独白化趋势的过程,亦是人物与人物、人物与银幕前的观看者之间互相敞开的过程。敞开的话语将彼此的空间距离拉远,也使人际关系的可靠性归谬——当“我无法相信任何人”的话语被反复提及,角色欲望/理性与事实始终逆向发展的剧情逻辑便自然成立。

尽管有时平移镜头的过度使用不可避免地拉开了观看者和画面中被摄物的物理距离,但就算我们通过视觉呈现勉强进入了人物所在的空间,也未必能够在其中发现任何实在之所在——意义已经从人物中被抽离开。因此事实上所谓“内心戏”在《诅咒》(也包括塔尔后期的大部分电影)中其实并不在场,相反,塔尔从未强调过情感,甚至连“主体性”亦是同样:不管是酒馆老板还是从未改变过现状的歌女,在贝拉·塔尔的叙事中,他们都与作为主角的克莱尔同质。这种主体性的丧失与赋予符号意义的主体性丧失具有明显的路径差异(尽管从“人”的角度来说,二者结果本质上都是虚无主义),对于前者,贝拉·塔尔通过将影像中的个体诉诸高度同质化的艺术呈现书写,并以相似的动机强调。所以压抑的并非人物内心戏在边缘化场景的运作中去反复体认虚无的过程,而是在人物行为本身的无意义所构成的虚无中所形成的空洞的现实观感。

作为文本的语言文字——根据现代解释学的观点——不管以怎样的表现形式出现,总具有一定的误读属性。而《诅咒》的对白和词曲却几乎拒绝了一切阐释的可能性:它们始终处于自然语言的反面,也因此足够直接。从交际的角度看,《诅咒》中的语言几乎是无效的:克莱尔的表白始终未能说服歌女进入他的生活,反而是歌女自身选择堕落,为克莱尔进入房间提供了许可。

尽管如此,语言作为一种符号系统,就算尽可能地去除了其中的修饰性(如《诅咒》般将语句退化为纵向拉伸的语词拼接),其表意依然是模糊而有限的。贝拉·塔尔的电影也因此尽量避免语言,尽量避免经由文本去生发更多的意义,只是以直观的影像作为对照的底色,取消文本的可解读性并将其充分解蔽。于是《诅咒》没有语言对现象进行陈述,没有在这个符号系统中为现象找寻某种近似的对等物。毕竟阐释的本质是对文本的破坏,它使本身贫瘠的现象世界更加枯竭。最后克莱尔与狗对吠,便是彻底抛弃了语言的(以及“外部世界”和歌女行为所指示的现代性社会的)修饰,释放了自然属性的宣泄。而这种“非语言”的倾向最终在《都灵之马》中表现出了成熟的形态,沉默的尼采和马对视,影像彻底失语。

也是在后作《来自伦敦的男人》中,开篇镜头随着无限拉长的单音音符缓慢抬升,音符结束,摄影机在玻璃窗前平移着观察车站,最后经由一个细微的升格落于人物。不管是否有意为之,贝拉·塔尔的作品总是体现出这样的趋向。例如在街对岸透过雨幕观看Titanic酒吧时从被遮挡到不被遮挡的摄影机,以及室内场景从画面边缘阴影中入画的人物。这种视角运动的方式和贝拉·塔尔将意义从意象中抽离出来的影像和文本一致,皆指向被观看的物自体之解蔽。

而若干次通过推拉镜头从(被证明是通过某种窗口被视觉所捕捉的)外部景象转移到室内场景,这些远景似乎被作为中景的墙体遮蔽,但这些远方不可感的意象被眼下的现实框定之后,反而可感起来,仅仅作为窗中的景象被强调。这样由外向内的封闭空间调度方式也呈现出拉斯洛·卡撒兹纳霍凯(László Krasznahorkai,本片同时也是贝拉·塔尔后作《鲸鱼马戏团》《撒旦探戈》《来自伦敦的男人》《都灵之马》的合作编剧)写作的特点:边缘化小镇中被现代文明边缘化的人,身后缆车无意义地来回运作。经由拉回的镜头解蔽后,我们得知观看者透过封闭空间所接受的“外部景象”亦为非真实的幻影,如歌女对外部世界的追求与克莱尔对歌女的追求,皆诅咒般落入无意义的循环。

所谓“解蔽”,贝拉·塔尔也经由片中角色之口阐述了类似的概念。酒馆舞台的后方,老板“揭下玛雅人的面纱”去除表象中先天/后天所修饰的虚假成分:作为互文,叔本华哲学也曾提及类似观点(尽管叔本华所引证的是印度哲学中的“摩耶(Maya)面纱”,但二者在拼读和意义上都十分一致)。显而易见的是,贝拉·塔尔对于虚假成分的解蔽并不仅仅由角色的陈词和简单的镜头运动完成,而是更多地以时间长度的拉伸与时间观念的重塑实现。雅克·朗西埃在尝试分析塔尔电影的过程中,强调过塔尔本人所指出的“之后的时间”的概念:所谓“之后的时间”,不是均质的、作品中的虚无主义者们所经历的时间,而是可能不断重复的、纯粹的物质事件的时间。在《诅咒》中,摄影机“有意识地”在被摄物上长时间停留,并不企图引导观看者思考图像背后的含义(而前文也阐述过即便我们去思考,它们本身也并不具有某种意义),而是相反地使我们通过长时间的注视/倾听去对画面中的物体充分解蔽,让感官直接作用于这些未经思维修饰过的映像。于是被摄者的主体性与被摄物的本体意义被长时间无法得到反馈的注视/倾听所带来的感官直觉证伪,“表演”不存在了,甚至“物”的概念也不存在了,一切都是敞开的。

在纯粹物质化的可感的电影时间里,慢速长镜头的运用迫使感官直接接受画面信息,尽可能地排除了经由思维加工的符号化体认对观看者的影响:塔尔认为,我们将这些符号化的思维抽象作用于对影像的理解,会使得观影过程中的纯粹感官更加迟钝。——其实声音也是同理,从诅咒到撒旦探戈从未停止过的雨声,重复并不断重复着,最终指向无声。这似乎也是塔可夫斯基在《雕刻时光》中反对“诗电影”、提倡“诗意现实主义”的陈词,正如众多电影评论家指出的那样,贝拉·塔尔的影像是塔氏电影思想现实太现实的极端。这样,不光影片中的人物,就连观看者的主体性也被抹除。于是观看仅仅是观看,而不是拉康意义下借由他者的(或者“客体小a”的)凝视所建构出来的视觉行为。

所以当褪去了符号意义的影像直接作用于感官,贝拉·塔尔进一步通过语义上的重复,在第四维度更广角地将影像中的“可见的”物敞开为“可感的”物。其中最为直观的是词语和影像的同义反复:歌女爱雨,雨声作为环境音反复出现。每次雨声停止,都宣告着摄影机伴随剪辑从落雨的室外转入(歌女所处在的)室内。尽管通常雨和歌女无法同时出现,但二者总在重复的话语中分享某种共时性。在画面中消失的人在镜子中重新出现,做爱的进程加速;“路边喝着脏水的狗”也成为克莱尔与狗对吠情节的映照。还有《都灵之马》中都灵之马和尼采之马的直接对应,这些都不需要贝拉·塔尔采取任何含混的语调对其加以哲学的阐释。甚至他的整个作品序列——从第一部到最后一部影片中那些被归谬的话语与回归起点的旅程——也可以视为某种同义反复。

雅克·朗西埃曾提到,电影的固有使命是建构一个运动,为观者情感的生产和流通提供依据,并根据两个根本的感官体制——重复和向着未知的一跃——来调整情感。虽然电影那“向着未知的一跃”确实可以引向某种明确的价值判断,但也可以引向不为任何价值观所预设的毁灭与癫狂。正是在二者的裂隙之中,电影构造了自身的强度并将其转化为关于现实的证词与叙述,从而不仅仅是同义反复和空虚现实的简单记录。对塔尔来说,问题的关键并非逃避阐释并发送一个关于幻觉之终结的讯息,经历了诅咒般大篇幅“重复”的使用,贝拉·塔尔也借角色之口,不带任何宗教意味地,阐述了这样的思想——毁灭是必然的,但它并非结果。《诅咒》似乎也明确了:真正震撼的不是现象解蔽与幻觉丧失后所展露出来的空洞现实,而是事物幻灭秩序和毁灭/癫狂之间永恒的极端关系。

——写到这里,或许是时候正式放弃对贝拉·塔尔电影的阐释了。就算作再多对于形式的解读,贝拉·塔尔也无意使影像反过来作用于观看者自我的完形。甚至所谓“影像之美”也不足以成为贝拉·塔尔电影的目的,我们只需欣赏影像本身,拒绝将艺术同化为思想,也拒绝将艺术同化为文化。就算不能被称为“现实主义影像”,塔尔电影所关注的,依然是对现实尽可能精确的呈现:无疑,尽管已经息影,贝拉·塔尔也可以被视为当代导演中最能使影像重绘现实的电影作者。

2023年3月 于浙江大学

- 完了

完了

分手的日子到了

誓言从大岛的边缘

崩落

只剩坟墓立在海崖上

死亡的林木和太阳

和我尚还活着的心

都拦不住月的盈缺

挡不住潮的涨落

抗拒不了你的来去

完了

一切都已完成

一切都要结束

好了

让我们摘下贝壳的戒指

放回沙滩

让我们取出瓶中的薰衣草

插回花田

让我们吐出皇家大盘

摆回餐桌

让我们收回泼出的暗水和明晃晃的心血

把这一切留给下一个人

下一个到来的或者寻到的

下一个射中我们的

或者我们射中的

下一个让我们重生

共我们死亡的

下一个试图点燃硕阳的

好了

墨西拿太遥远

圣马丁运河太切近

完了

爱的蜜已经喝光了

完了

可爱的苦水涓涓漫长

好了

她已经走了

完了

可我的心还在她身上

1,电影片段:

2,故事

在匈牙利的无名矿业小镇,名叫克莱尔的男人是个厌倦者,无所事事、游荡、参与走私、偷情,这里总是落雨,反复冲洗满布的灰尘和锈迹,在地面形成淤积不去的“泥沼”,克莱尔的生活细事在潮湿的氛围里滋生绝望。

克莱尔唯一的欲望,是带着歌女离开,欲望的黏性联接着他人:别的孤独者、厌倦者、忧郁者,他陷在关系的洪流中,无法脱身。在压低的说话声、压低的雾霾、压低的雨水、压低的沉默的注视下,克莱尔本能地寻找透气孔——在雨院中独舞、与野狗对吼。

贝拉·塔尔在电影叙事中,常会以一种背景噪音一样的底纹(如《都林之马》屋外的风声)来衬现孤独,这《诅咒》也有两个噪音让人感觉不休:旧缆车运行时,钢索上的咯吱声;雨水落在小镇上的声音。本篇选取的三个镜头,都在雨中:沉默群像的注视、全身湿透地舞蹈、泥泞中和野犬对吼,这里面除了雨水,还有一以贯之的孤独感。电影中的小镇破败、压抑,人们的面上罩着忧郁,对生活了无兴致,让人不自觉地希望下一场雨,把这些都冲洗掉。贝拉·塔尔直接布置了很多雨,但我们会发现,一切都冲洗不掉,甚至灰暗的雨云也参与制造了更加绵密无尽的围困——不能突破,因此愈发孤独。贝拉·塔尔用电影呈现这一低落的进程,它是没有开始也没有结束的——而电影本身就像一场暗雨,它第一滴和最后一滴是何时落下、何时结束的,无人知道。

3,语言

我百分百肯定,电影应该有更多层面,不只关于人的故事,还有影像、气氛、时间——“时间”是生命中很重要的部分。也许,我在摄影机内剪接,而非在剪接台上。你看看那些镜头,我们总是由特写开始,然后再拍风景,最后才回到角色上。我喜欢把不同元素连结起来,并用长镜头叙述。

——贝拉·塔尔

长镜头是贝拉·塔尔的语言,他的长镜头具有逼视的力量,因为黑白色调去除了他所讨厌的“彩色的虚假”,带来真实感,运动长镜将事件的时间、叙述的时间和观看的时间等同起来,作为观众,获得了凝视的机会,凝视的时间够长,情绪拥有足够的空间进入人物和事。

4,比喻

克莱尔的压抑和绝望使他几乎会像狗一样狂叫、怒吼。贝拉·塔尔就把他放在狗的面前,让他和它狂叫怒吼——一种情绪上的修辞(比喻的)倾向,贝拉·塔尔的做法更直接:将比喻的本体和喻体置于同一时刻、同一场景,这种“缩短”既是直接粗暴的,也是充满克制的——直接而克制,贝拉·塔尔不是一个肤浅的抒情者,他有自己的修辞法。他的智慧和理性,与他的节奏性(情绪上的、艺术的)是严密的一体,他的风格如此之强,以至于你可以毫不费力地从他的电影中拂去布列松和塔科夫斯基,获得明确的、贝拉·塔尔式的诗意。

【首发黑蓝;mid=208169729&idx=1&sn=8b534e558d4ee9cdfabe04301c8c8a35&scene=2&from=timeline&isappinstalled=0#rd】

【勿转】- 从1975到1981年间,朗西埃曾参与并带领一份名为《造反有理》的期刊。

在该刊物上朗西埃最后发表之《城墙外的悦、乐时光》(Good Times,Or,Pleasure at the Barrière)一文中,朗西埃从1849年流行于巴黎咖啡厅与剧院的通俗歌曲、工人生活中的歌唱娱乐,以及国家的检查制度与当时的政治氛围,切入对于十九世纪工人阶级的现实、理解与想象的讨论。

“Barrière”指巴黎的城墙之外,工人寻欢作乐的场所,然而另一方面,也可以说是布尔乔亚对于工人文化的想象:酗酒、纵欲、但又充满挑衅,这些特色被偷偷转为咖啡厅里或剧院里“不道德”的歌曲。然而,另一方面,在城墙外的小酒馆,也具有不能被单一化的意义,不仅是工人们的娱乐场所,也是社交与交换信息、分享经验,甚至找寻新机会的地方。这个龙蛇混杂之处所产生的无秩序,打乱了社会阶级的“界线”。朗西埃指出,在1970年代的研究当中,多将这类的小酒馆文化视为对于工厂规训以及中产阶级道德化的反抗,忽略了它的娱乐价值。反而真正去挑战当时检查制度的,是布尔乔亚剧院当中的娱乐表演,产生于对于工人文化想象的通俗内容,搅动了布尔乔亚的道德部署。(朗西埃《历史之名》)

贝拉·塔尔电影中的匈牙利小酒馆,尤其是《祖咒》中的“泰坦尼克酒吧”,便是这种典型的Barrière,这里凝结了电影中原本不多的冲突元素,更是导演“抒情”的示范地。Barrière是电影的发动机,无产阶级的一切欲望都在这里被策动着,这些逾越了各种各样“界线”的“危险少数”,这些从⽇常⼯作、休息中窃取来的夜晚——每一个潮湿的雨夜,一切都在这里被搅动、发酵、提纯。他们使用“逾越”了社会阶级定义的语言,在工人与工厂主之间产生出邻近性、可互换性的模糊关系,这种特别的“阶级尴尬”也出现在这些工人作家的自我表达上,当他想要向其他人表达诸如中产阶级、作家、政治家,甚至工人阶级对于自己的轻视。朗西埃指出在《无产者之夜》当中的工人运动,亦是美学上的运动:企图对自己所被规范的时间与空间进行重新划分的实践行动。这个“革命”的核心便在于对“时间”的分配——在白天工作,晚上休息这样一种对于工人生活的一般想法——打断,这些工人利用晚上时间作了别的事情。

贝拉·塔尔是伟大的无产阶级导演,一个纯粹的唯物主义电影大师。