我的美国舅舅 Mon oncle d'Amérique(1980)

又名: 我的美国叔叔 / My American Uncle

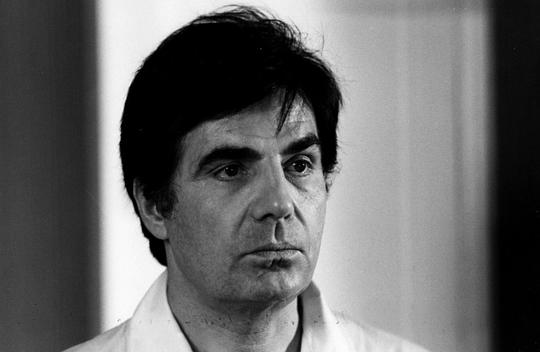

导演: 阿伦·雷乃

主演: 热拉尔·德帕迪约 妮可·加西亚 罗歇·皮埃尔 内莉·博尔若 皮埃尔·阿迪提 热拉尔·达里厄 菲利普·劳登巴赫 玛丽·杜布瓦 亨利·拉博里 亚历山大·里尼奥 Véronique Silver 让·莱斯科特 杰纳维夫·马尼奇 让-菲利普·皮马赫丹 凯瑟琳·弗洛 瓦莱丽·德维尔 布里吉特·罗安 Max Vialle 让·达斯特 阿尔贝·梅迪纳 洛朗斯·巴迪 雅克·里斯帕尔 埃莱娜·芒松 塞尔日·费拉德 Dominique Rozan 达尼埃尔·达里约 让·迦本 让·马莱 多萝茜

制片国家/地区: 法国

上映日期: 1980-05-20(戛纳电影节) 1980-05-21(法国)

片长: 125分钟 IMDb: tt0081176 豆瓣评分:8.1 下载地址:迅雷下载

简介:

- 巴黎的医生亨利•拉博西用理性科学,并且借助小白鼠实验来表述人的一系列精神活动。故事主角让•勒•加尔出生在巴黎,在小岛上和爷爷一起长大,在同学的帮助下当上了新闻部部长,顺利结婚生子。而后却与女演员让妮娜坠入爱河。让妮娜在巴黎贫穷地区的工人家庭中长大,却立志想成为演员,被父母横加阻拦后她离家出走,岂料当上话剧演员后顺利走红,从而结识了让•勒•加尔并与之相爱。哈格努(杰拉尔•德帕迪约 Gérard Depardieu 饰)出生于一个农场主家庭,因不满父亲管教离家谋了纺织厂技术总监的职业,并与未婚妻阿莱特结婚生子。后单位新晋职员维斯塔特却将哈努克的职位夺取了。三人的命运最终将会如何呢?

演员:

影评:

- 按照雷乃自己的说法,他是要以生物学的角度来解释芸芸众生日复一日的苍白岁月。他否定了激情,而所谓的感情,只是人类排遣寂寞的拙劣表达。好在,雷乃并不刻薄,他用他精密的电影语言,不动声色的剪辑,呈现人类无法根除的终极困境。而雷乃自己的态度却是一派朦胧,他惟一的态度可能就是,“我知道现实本身,却不知道该如何面对这个现实。”

- 這是一部開心的電影,雖然講了兩個傷心的故事。心裏的美國叔叔因為身在遠方,仿若就在生活之外,關注我們,解構我們的行為。

一個從小在孤島上由祖父帶大的人,童年對他的影響是怎樣的?一個從窮人區成長起來的話劇演員,她會如何對待感情?一個拋開農場從低做起的工廠管理者,應對工作挑戰可是易事?

假设美國叔叔總是告訴我們,生活總是受著四個因素的影響:一是消費需要,二是滿意需要,三是反抗,四是壓抑。後兩者其實是態度。壓抑是強大的,它會選擇躲避或者自殺。像小白鼠一樣,在電流襲來的時候它懂得跳到另一扇門,而當門被緊鎖,它便什麼也不做,壓抑著。

話劇演員娜愛上在文化部門稍有地位的有婦之夫讓,讓的妻子為了留住丈夫告訴娜自己得了絕症,求她離開,娜忍痛成全了,而那時正是讓事業跌入谷底之時。幾年之後,在讓童年生活過的小島上情人相見,娜才得知原來那是一個謊言,借用娜的善良改變了三個人的命運。當娜想說出一切的時候,讓卻回過頭來對她說:我知道你當時為什麼離開我,因為我失去了官職。抗議和委屈沒有了,只有壓抑。

讓的妻子雖然曾經失去讓的感情,但是她沒有失去智慧,她的反抗是有意義的(也許不太道德),由此挽回家庭。而娜過於感性(也許是太有人情味)失去一個有愛的情人。

等娜想再次把真實告知讓的時候,他的妻子已經先于她說出了一切,並得到了讓的原諒和理解,因為事過境遷,而且明顯地,現在他們過得不錯。由此來看,反抗或者壓抑,和時間、環境是大有關係的。

來自于農場的男人就沒有讓這麼多感情波折了。他面對的問題來自工作,原本順心的工作遇上了強有力的對手,就坐在對面,還指責他落後的設備和管理技術,甚至管束他上班打卡的事情,竟讓他做起惡夢來了。這個對手是決心不讓他好過的,當他按捺住敵意將對方請到家裡吃飯時,一切都沒有任何緩解。他不得已接受總部的調令到離家很遠的小廠工作,這個只不過是想讓他放棄工作的做法罷了。他的妻子正懷孕,這一切令他悲從心來。為了生活,為了不讓自己承認失敗,還有什麼辦法呢?

直到總部完全否定了他,甚至嘲弄他似的,讓他第一次發了脾氣,然後回到屋子禱告,在妻子的語言裡找一點安慰,又返回去道歉。這一個心理過程是多麼急促,心裡的抗爭是強烈的,直到無法忍受選擇了自殺。

他們到最後有怎麼樣的人生已經不是美國叔叔關心的事情了,我們像小白鼠一樣,吃吃喝喝,隨時提上皮箱逃避離開,也可以迷途知返,在緊急的時候或者和同伴相互傷害,有時什麼都不做,只等著某個時候重新振作。

其實,你還記得童年的事情嗎?祖父讓你知道對待獎懲是什麼心情,還記得那個烤螃蟹的岩石?上面的痕跡雖然會被侵蝕,但是你記憶裡的不會。噢,我們心裏還有一個美國叔叔,仿佛隨時會將我們帶到自由樂土,免受其苦,然而遠水救不了近火。

welcome to my paper:单向意识 这部电影将喜剧戏剧叙事与法国外科医生,神经生物学家,哲学家和作家亨利·劳里特(Henri Laborit)的思想并列。亨利·劳里特(Henri Laborit)介绍了大脑的生理学,并简要介绍了自己的背景。同时提供了三个虚构人物的传记,他关于四种主要动物行为的思想,分别基于食用,逃避,斗争和抑制得到检验。这三个虚构人物的生活在各个方面相交(让与珍妮(Janine)有染,雷内(René)与珍妮(Janine)谈其工作的未来),每个人都面临着改变人生的决定性时刻。在这些时刻,他们被视为具有法国电影中一位著名明星的形象的自我认同(吉恩(Jean与Danielle Darrieux),珍妮(Janine与Jean Marais)和勒内(René)与让加宾(Jean Gabin))。 劳里特评论了由于追求个体之间的支配地位和对之的防御性反应而引起的冲突,并反映了需要更好地理解人脑的必要性。

雷乃第一次遇到劳里特时后者是L' AnnéedernièreàMarienbad的仰慕者,他要求与他合作为制药实验室制作一部关于产品的短片纪录片,以提高记忆力。那部电影没有经费,但是两个人决定探索一部故事片将纪录片与小说混在一起的可能性。 雷乃开始了一个广泛的计划,使自己沉浸在劳里特的出版作品中,以了解科学推理的呈现方式如何以一种非常有趣的方式与虚构的叙事互动,同时独立对待每种类型的材料。雷乃在接受采访时评论了他的计划:“电影或戏剧通常源于通过角色或故事发展思想或理论的愿望。我对自己说:'做相反的事情会不会很有趣?允许理论和小说在屏幕上共存。”剧本编剧让·格劳特(Jean Gruault)在亲自阅读了劳里特的所有作品之后,并与雷乃进行了不断的讨论,从而形成了虚构的故事。这导致了一个剧本,其中三个虚构的人物将劳里特的理论作为出发点,但是他们交织在一起的故事将以自己的方式发展。 雷乃还添加了使用旧电影中的黑白摘录来探索角色可能受到某些知名电影演员所体现的行为模型影响的方式的想法,就像人们有时承认受书本影响一样他们已经阅读或认识的人。Gruault选择了Danielle Darrieux,Jean Marais和Jean Gabin作为最适合他三个角色的人物。

在影片的结尾中,蒙太奇的旅行镜头剪辑显示了纽约布朗克斯被遗弃和半毁的建筑物的景观,最终形成了鲜明对比的壁画,其中一棵建筑物的侧面上绘有一棵绿树,提供了片刻的救济和愉悦。然后,相机会通过一系列拍摄逐渐靠近壁画,从而使整个图像分解成其组成部分,直到我们只能在单个砖块的侧面看到油漆碎片为止。雷乃解释说,他想展示大脑无法完全理解事物的图像。创造某种东西然后破坏它的努力似乎符合电影的气氛。

壁画是美国艺术家和环保主义者艾伦·桑菲斯特(Alan Sonfist)创作的“美国森林”。

在影片的评估中反复讨论的一个问题是,虚构的故事在多大程度上说明了劳里特概述的科学观点,以及如某些评论所轻易假定的那样,雷乃是否正在分享和认可他的理论。有些报道将劳里特的言论作为对故事中三个虚构人物的举止的评论及进一步发展。在其他地方,雷乃和劳里特都表达了相同的观点,这一观点受到了挑战,并且该案例使得影片的结构是由几个组成部分组成的更复杂的安排,其中劳里特的评论就是其中之一,这需要相互检查。

影片上映后,雷乃在数次采访中讨论了这个问题,并一贯指出,尽管电影受到了劳里特的思想的深刻影响,但这既不是对电影的表达,也不是批评。例如:“ ...我不想让角色简单地说明[劳里特的想法]。我也没有想到他的角色是对角色进行评论。”“可以肯定,这是一部由劳里特渗透的电影,但它肯定不是劳里特的系统说明...”“我既不是生物学家,哲学家也不是社会学家...说这些理论是我的是愚蠢的。同样,我非常喜欢亨利·劳里特对潜意识的定义……对他来说,这就是我们所有的思维习惯,“我们在任何时候都没有试图使他的理论显得荒谬。我们对劳比特表示深切的同情。我们不想提供他的作品的“摘要”,也不想推广他的作品。催化剂。”

雷乃进一步解释说,他的目的是要与观众展开质询和对话:“我们是在矛盾的情况下制作这部电影的。我们希望它被这些内容所浸渍,但也要独立于它们。我认为这是可行的。作为拼贴画,小说与论点并排;有时会加入,有时会发散,有时甚至是矛盾的;观众可以自由地说角色正在做劳里特教授所说的,或者他们没有按照他所说的去做。”

“每个观众都应该以自己的方式体验这部电影,发挥自己的记忆和联想。我想给他们与Mon oncle d'Amérique合作的要素是—尽可能明确—使他们自由制作他们喜欢的电影,并根据电影本身进行重构。如果可能,还可以娱乐。”

亨利·劳里特(Henri Laborit)也以类似的措辞对这部电影进行了评论:“在Mon's d'Amérique,我的想法不是用来解释他们不直接应用的字符的行为,但可以帮助解码它们。” 他还评论了自己对电影中所表达思想的反应:“也许它以一种稍微简化的方式涵盖了一般病理学的问题—抑制和痛苦导致疾病的方式—但我很清楚这不是我最喜欢的,是电影的俏皮面。每时每刻你都会遇到喜剧的事物,而且还具有宇宙性。”

原文地址:

我们对个体称之为的个性,以自己的价值观为构建基础,偏见和无意义的表达,随着年龄的增长而日益固化,越来越对各种问题失去主见,个体逐渐破碎,结局只有痛苦,痛苦只带来谋杀,还有屠杀和战争,在群体中就是如此。

昂利教授很冷静地讲述着他的“行为与进化心理学”,这是科学的、理性的分析,尽管他的脸上保持着亲和的微笑,但是当危险的潜意识、社会的惩罚、人类的杀戮成为他研究的课题,那个在他面前展现的社会是不是有着太多的无奈,人类是不是充满了痛苦?镜头里是废弃的房子,无人的街道,和冷寂的城市,仿佛人类在群体世界里走向最后战争的结果,而那一幅墙上的涂绘看上去也是美好,一棵大树在向上成长,绿色的诱惑是这个荒芜的图像中唯一的亮色——但推近的镜头里,却是斑驳的光影,再往前,则是不同颜料的砖体,混杂而丑陋。

远观和近看,呈现出两种不同的视野,是不是我们的想象只能建立在不深入细节的观望中,而当一切的美好都被推翻的时候,是不是想象也变成了群体性社会中的困境?而对于昂利本人呢?远观和近看也在他身上呈现不同的景观:他是一名医学教授,专门研究人类行为和进化心理学,他出生于医学研究的世家,他是麻醉和复苏领域的权威,他是喜欢马术和帆船的上层人士,这是对于昂利身份的注解,可是,这个出生于1914年的专家,却在个体意义上有着特殊的经历:他出生在河内,父亲是殖民区的医生,他从小生活的地方曾经发生导致50万人丧命的事件……

个体和社会,构筑了如此不同的世界,所以当昂利用科学和理性讲述自己研究课题的时候,其实是一种暗示:为什么追求自由个性的个体会失去自己的主见?为什么会在群体中变成谋杀和痛苦?一个人如何从自然人变成社会人?对应着开场那颗跳动的心,它是生命开始的象征,而当生命走上自己的轨道,它首先面临的叫“存在”:“存在是人存在的唯一原因,要维持自己的机体结构,就必须存活着,否则便不是存在。”人之存在,是一种原因的存在,还是一种结果的存在?或者说,人是为了存在而存活,还是为了存活而存在。

这似乎也是昂利教授研究的课题,他从植物开始讲述存在,对于植物来说,存在甚至不需要移动,它靠着地下的土壤,空气中的水分和阳光让自己活着,这是一种不移动的存在;而一般动物呢?它需要在移动中寻找食物维持生命,所以,移动构成了动物的存在方式,但是移动中具有的神经系统和生存环境,只是低层次的需求满足,是一种存活,但也仅仅是满足生理需要的存活。这是动物的存在方式,但是它并不是唯一的存活方式,当外界环境改变的时候,它需要让生命体激发驱动力,以保持一种平衡,而昂利教授认为,驱动力有四种,一种是消费行为,一种是逃避行为,一种是斗争行为,一种则是抑制行为——这四种驱动力并不是沿着从低等到高等的单一线路发展,如果不受到外界环境的改变,生命体可能只具有唯一一种:消费行为,它是简单的、机械的、低等的行为,只有在遇到外界的干扰时,才会从第一种行为过渡延伸到第二种、第三种甚至第四种行为,而在这个意义上,其实已经从存活变成了存在,从个体变成了群体,从自然变成了社会。

花草树木在土里成长,乌龟、青蛙在那里爬行跳跃,在还没有出现人的情况下,这是自然的风景,这也是自然的存在。但是雷乃的电影不是一部科教片,当那个放大镜放大细节寻找图片上线索的时候,进化学说就需要研究对象,于是包括昂利本人在内,那个1928年8月4日出生的让、1948年1月13日出生的佳妮、1941年12月27日出生的哈格努便成为了研究客体——详细到出生年月、出生地,就成为放置在放大镜下的社会学样本。而对于他们来说,似乎在未被环境改变的情况下,他们就一直处在消费行为这一层级中:他们出生,他们成长,他们存在,像动物一样在移动中满足最基本的生理需求。

但是人怎么可能成为只是为了存活而存在的动物?他们必须进入群体性社会中,他们也一定会遭遇消费行为之外的另几种驱动力,也就是说,他们必然会逃避,会斗争,会抑制自己,而在他们的儿童时代,这样的行为就已经发生了。让的母亲说:“我父亲主张自然产子。”,于是挺着大肚子在临产前划船来到了那座小岛,让就是在岛上出生。这是一种自然方式,或者也希望让能远离城市,但是在远离城市、隔绝社会的小岛上,真的能自然生活?让的童年在那一片海滩上度过,他被海风吹拂,他和螃蟹为伴,但是他一样无法逃离人类的文明和野蛮:他喜欢爬上树,在树的阴影中看书,树提供了自然式的关照,但是他拿着的书是骑士漫画,那里有刀光剑影,有阴谋诡计,人类的征服和谋杀以故事的方式展现出来,这是不是一种混合着野蛮的文明?而和外祖父在一起的时候,老人教给他的是把那些螃蟹抓来烧火烤着吃,味道很鲜美,但这也是一种人类的暴行,而外祖父对他的奖励,则在另一种意义上鼓励他去争取属于自己的东西。

让在自然之岛上出生,但是他一样学会了人类的法则,而这便是人类区别动物的本质所在,按照昂利的学说观点,动物性的基本满足是“第一脑”控制的,而到了哺乳动物,则出现了“第二脑”,它所控制的是记忆,对于人类来说,则是“第三脑”,也就是有了愉快和不愉快的区别,有了愤怒与爱的不同,也就是有了情感式的需求,在被连接的神经系统作用下,甚至有了创造和想象的能力。但是即使如此,这也还是属于个性的存在,是以自己的价值观为构建基础:在让那里是和海风一样的自由,在佳妮那里则是“要当士兵”的革命需求:在学校里贴激进的海报,上台演戏扮演激进者;而哈格努则是离开农场的决心。

而正是这种个性需求的存在,才会使得驱动力从简单的消费行为变成逃避行为,也从逃避行为过渡到了斗争行为:佳妮想跟着剧团离家出走,却遭到了父母的反对,母亲那一个耳光终于打在了他的脸上;让要离开小岛,已经有了女友阿莱特的他开始付诸实践,女友却抱住她求他不要离开;在农场的哈努克曾经在父亲面前背诵“十诫”,那一次吃饭的时候终于对于父亲的行为忍无可忍,于是拉着女友的手夺门而去——他们的行为是逃避,但是是积极的,也就是说,他们在这个阶段还是在追求属于自我的生活,寻找自己存在的意义,也就是说,他们依然是具有个性的个体。但是,当他们离开家离开生长的环境而进入社会的时候,是不是一定会走向斗争产生抑制行动?

答案似乎是肯定的,让和女友柯莱特结婚,进入了国家广播处,成为主管;佳妮如愿以偿登上了舞台,成为剧团的著名演员;哈格努进入纺织工厂,成为那里的经理。他们似乎都按照自己的目标生活着,其中必然有了愉快的感觉,也有了自我实现价值的满足感。但是人类心理和行为学所称的群体或者并不是笼统的社会体系,而是具体的人——对于他们来说,最为复杂的是他们之间交错的群体关系:让在一次观看演出时和妻子阿莱特一起认识了佳妮,之后在夫妻感情遇到危机的时候,他毅然离开家和佳妮在一起:他们进入了情人关系之中。

这是从个体走向个体和个体交错的群体生活中,不仅仅是让和佳妮之间有着愉快经历的两人情感世界,而且还牵涉到妻子阿莱特以及两个孩子,甚至可能关涉到单位人员,于是,在让发现自己办公室的东西被搬空之后,他遇到了逃避之后的“斗争行为”,佳妮终于在争吵之后,在锁上门又被打开之后离开了他;佳妮为什么要离开?除了演出剧团面临经济问题之外,与让的感情也遭遇了变故,阿莱特找到了她,对她说自己得了重病,“我快死了!”而在纺织厂的哈努克呢?也遭遇了竞争,也开始了斗争,那个叫里昂的同事其实是巴黎总部用来替换自己的,在工作中处处和哈努克作对,最后巴黎总部告诉他,新建的绍莱公司需要他去管理,这是一个离家600公里的偏僻地方,所谓对新建厂区进行管理,实际上是一种调离的计谋,而如果不去吗,就面临更为严峻的生存压力,于是哈努克离开正怀孕的妻子,离开孩子,只身一人来到了绍莱。

佳妮离开了自己所谓的爱情,让失去了自己成为部长的机会,哈努克被竞争者击败,他们就这样在社会的规则面前、在斗争行动中处于劣势,而伴随着斗争行动的失败,出现了另一种驱动力:抑制行为。这是保持生命体平衡的最后一种行为,但是这种抑制中的驱动力却只能伴随着痛苦。昂利教授用实验法演绎了逃避和斗争,一只小白鼠被关在可以通电的小笼子里,在通电之前会发出警告声,而笼子中间是一扇门,当一边通电时,另一边则是安全的,于是小白鼠通过条件反射为自己建立起了行为模式:当警报声响起的时候,预示着惩罚开始了,于是小白鼠穿过门到了不通电的那个区域,这便是逃避行为,逃避是为了安全——就像佳妮,就像让,就像哈努克,他们在逃避中,暂时让自己得到了平衡,而小白鼠在这样的逃避中健康地活着。但是昂利在实验中更进一步,他取消了那扇门,也就取消了逃避的通道,但是却放置了另外一只小白鼠,于是两只小白鼠开始了争斗——就像佳妮和阿莱特以爱的名义的争斗,让和米歇尔为了部长位置的斗争,哈努克和里昂对于经理职位的竞争。

那个时候,他们都变成了小白鼠,他们在逃避,他们在斗争,而当斗争失败,他们只能抑制自己,按照昂利教授的观点,进入抑制状态后,人类会忧郁,会痛苦,在生理表现上则是疾病,哈努克患上了胃溃疡,让被肾结石折磨,而佳妮也在抑郁中度过每一天。而这似乎不是最为痛苦的,当“2年后”来到的时候,他们其实完全变成了群体社会的一员,他们也完全失去了他们曾经为之努力的东西。在那个出生的小岛上,让发现了佳妮,那一个“我们去度蜜月,也去一下你出生的小岛”的愿望早就烟消云散了,但是佳妮的到来,似乎又让他们暂时回到了童年时光,回到了个性展示的年纪,让带着她来到了自己曾经读书的那棵树下,讲述和外祖父吃螃蟹的往事,仿佛是一次回归,但是他们既不是夫妻,也不再是情人,那个关于愉快的人类情感也早就不见了——因为佳妮知道那次阿莱特让她离开自己的丈夫,只不过是一个谎言,因为她根本没有患上绝症,当佳妮知道了一切,便只能通过抑制自己的方式达到平衡,但是更大的打击还在后面,在让狩猎的时候,佳妮去找了阿莱特,从她那里得到的消息是,让的生活一直正常着,而且已经竞选成功。

当佳妮在狩猎的树林里和让发生冲突的时候,她不是让自己激发出斗争的行为,她只是在可怜自己,可怜自己还想着给让写信告诉他自己不能没有他,告诉他自己还一直爱着他;而让呢?看上去他获得了自己想要的,但是这个过程中他何尝不是在抑制着自己,为了所谓的成功,为了所谓的家庭,他所失去的并不比得到的多;而哈努克呢,在绍莱的两年没有回去过一次,甚至自己妻子生下孩子都一无所知,而巴黎总部又以他落后于潮流为理由,让他去做厨师,终于,走投无路的哈努克在说了一句“这算什么”之后在自己的房间了上吊自杀,他用最极端的方式抑制了自己,因为昂利教授说:“当不能把攻击行为发之他人时,便只能发之自身,自杀是最后的办法。”

从消费行为到逃避行为,从斗争行为到抑制行为,三个人似乎就是按照昂利的研究方式,完整地阐述了人类驱动力理论,他们存在着,他们和社会保持着平衡,但是这样的结果却也是痛苦的,甚至是麻木的,而他们无非在这个群体社会里成为了那一群螃蟹,那一只青蛙,那一只乌龟,像动物一般只是满足最基本的生存需求,在这个意义上,从终点又回到起点的宿命便是人类的真正悲剧:“我们已经说过我们是另外的人,是被遗弃、远离人群的小孩,不会长大成人,个人可以确保独立生存的时代已经一去不返。”

自由、独立、追求个性的时代已经一去不复返了,群体湮没了一切,吞噬了一切,甚至消灭了一切,而更为反讽的是,他们把一切的希望寄托在那个“美国舅舅”身上,他在让的口中是那个童年外祖父说起的流浪者,是有一天会带着宝贝和幸福回来的人,所以即使在“两年后”的现实里,让还对佳妮说,他会回来的;而这个“美国舅舅”在哈努克那里则是离家出走之前鄙视的人,“那个叔叔只不过是剥削农民的人。”舅舅和叔叔,都是Uncle,他们在从未出现的现实里变成了一个想象的存在,变成了虚无的象征,就像《等待戈多》中的戈多一样,符号式的存在不是摧毁了梦想,而是嘲讽了现实,于是,在“存在是存在的唯一原因”的现实里,他们只是活着,和关在笼子里的小白鼠一样,被通电,被警报,被惩罚,以及两败俱伤地斗争。