放牛班的春天 Les choristes(2004)

又名: 歌声伴我心(港) / 唱诗班男孩 / The Chorus

导演: 克里斯托夫·巴哈蒂

编剧: 乔治·沙普罗 勒·惠勒 诺埃-诺尔 克里斯托夫·巴哈蒂 菲利普·洛佩斯-屈瓦尔

主演: 让-巴蒂斯特·莫尼耶 热拉尔·朱尼奥 弗朗索瓦·贝莱昂 凯德·麦拉德 让-保罗·博奈雷 雅克·贝汉 玛丽·布奈尔 马克桑斯·贝汉 格雷戈里·加迪诺尔 托马斯·布伦门塔尔 西里尔·伯尔尼科特 西蒙·法戈特 泰奥杜尔·卡雷-卡赛尼 菲利普·杜·詹纳兰德 埃里克·德斯玛莱茨 狄迪尔·弗拉蒙 Carole Weiss

上映日期: 2004-10-16(中国大陆) 2022-12-02(中国大陆重映) 2004-03-17(法国)

片长: 97分钟 IMDb: tt0372824 豆瓣评分:9.3 下载地址:迅雷下载

简介:

- 1949年的法国乡村,音乐家克莱门特(热拉尔·朱尼奥 饰)到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童,体罚在这里司空见惯,学校的校长(弗朗索瓦·贝莱昂 饰)只顾自己的前途,残暴高压。

演员:

影评:

- 描写老师和孩子们关系的影片很多,感人的也不少,在电影<放牛班的春天>里,辅读学校的孩子们被新来的学监兼音乐老师马修先生吸引,爱上了音乐爱上了合唱。事后我发现,观看这部电影的过程是一个纯私人事件。

我就读的的初级中学曾经非常烂,它座落在市郊结合部。当时没有公共交通直达,沿大马路走入一个小镇,穿过农田,翻过小桥(不知什么原因人们在小桥上锁住了铁门,只能从铁门上翻过去),过河后沿苗圃走,路边是硕大的建筑工地,四十五分钟后到达新开的学校。

我们是第一届入学生,都是考重点高中的落选生。老师分为三类:外地急待回沪的各色人物,新分配到学校工作的大学生,本市混得不得意的老师们。这样组合效果自然有趣。我们班上曾有一位娘娘腔男生上课练习京戏,被老姑娘班主任阻止,两人互相抓脸对打,一路厮打到教务处长办公室,后者阻止了暴力继续。班上还出过一少年犯,长得很帅,是击剑队的高手,人很善良但爱偷东西,很长时间里我都以他为骄傲,还背着老师组织了同学们去少管所探监。可以想像那是一段多么混乱的时光,那所学校的学生缺乏是非观念。

我们的音乐老师姓顾,原谅我当初年纪小,没有打听他的前世今生。如果很想知道他是什么样子的人,可以参考<放牛班的春天>。

顾老师告诉同学们他在组织一个合唱队,既然大家都闲,不如过去磨磨牙。他有一架钢琴,站在钢琴前咿呀几句就可以站队分组,我被分到女中音组。

电影里马修老师的嘴脸顾老师都给演示过:”腹收紧,胸要挺,头要抬,眉眼要往高里拉,气息顶得牢牢的。“他的右手五指撮成一团,做成撮东西的样子,在自己头顶百汇穴上轻轻一抓,看样子像是通过揪一把头发的手段要把自己提到半空中,然后他说:“让声音向上竖起来,像管子一样通到天上。”这个动作马修老师在电影里也做过,表情和气势都十足一样,可惜没给配上台词。

顾老师那样一抓,我们的声音都变成管子,一路通上去,可惜功力不够,通到半空里突然咣当一声掉下来。顾老师把琴声停下来,跑过去打开大音箱,那是我第一次见识大音箱,里面传出维也纳童声合唱团的声音。顾老师指指丹田说:“如果你们用这里的气把声音顶住,管子就一直通到天上,和他们唱得一样了。”我们就继续顶管子。顶管子是个体力活,可惜电影里简笔带过,观众会误以为放牛班的孩子们一日间就顶起了管子,尤其是那个莫杭治同学,简直惊为天人张嘴就是管子,其实有副好嗓子和顶起直管子之间还不能划等号,且得花点时间才能踩到准点上。

有一次在我努力顶管子时顾老师把同学们一并招集到我跟前,他请大家看我的嘴,他说你们看她的舌头,紧张地顶满口腔。他说声音是纯自然的东西,舌头这么不老实,声音就死在肚子里,管子爬不上去了。我面红耳赤,但同学们没笑,我突然意识到他们舌头都不老实不好意思笑话我。经此一役,只要一竖管子,我的舌头都软瘫在口腔底部,不敢乱摸乱动,给吓出来的。

但声音是不可琢磨的东西,如何自然地发出声音来,这个秘密不是讲课能讲清楚的。有一天我的同学在二楼向着三楼的顾老师喊:“顾老师上班迟到了。”顾老师上课时表扬了这个同学,他说你们可听见她的声音了?像小云雀一样向我抛出来,听得我浑身舒服。“终于有人发对声音了。”他笑着说。听他那么说,我才知道他忙了半天是在教我们如何正确发声。

孩子的懵懂都是相通的,放牛班的孩子唱半天歌也不见得知道自己在钻研音乐或者合唱艺术,他们只是走在马修老师指出的路上。而孩子们的聪明也是相通的,他们知道哪条路能给人带来快乐,一直走下去会通到天堂。从学校到家里的路十分漫长,原本我们是一路打闹,到桥洞底下打几把牌,在路上偷几个玉米才回家。但现在有点不一样了,所以一路走一路哼哼练谱视唱,时间过得快得多。

和放牛班一样,我们自然而然就获得了小小的成就,初二时荣获了上海市合唱比赛的第二名,因为这个比赛跨越了各年龄组,而我们学校又是一穷二白的烂学校,这也算是奇迹了。遗憾的是我们中间没有一个莫杭治那样的音乐天才,否则顾老师的执教生涯会更添浓重一笔。

以我本人来说,五音不是太全,节奏感就更差了。顾老师肯定明白这一点,记得他试图让我在某次合唱排练时承担三角铁的击打工作。显然我的表现一塌糊涂,此后顾老师就不敢再让我做与节奏相关的任何工作。你们看到电影里的小男生完全抓不住音准,马修老师就安排他做谱架子,这一段让我想到了三角铁,微笑ing。

但顾老师的女中音选择并不多,所以我还是被他弄进了三人组去单独排练。我们参加了另一次比赛,在半决赛被刷了下来。顾老师也许有点失望,但他的情绪没让别人看出来,他只说别的学校都选小小孩子,没变过声,还是有很大区别的,但我们已经够强了,现在所有人都知道我们学校的孩子懂得唱歌。

顾老师五十多岁,微胖身材,他的声音非常好听,松软可口像新出炉的面包,我想他应该能唱相当美的歌,可惜无此耳福。他的手指粗而柔软,击打钢琴时而有力时而灵巧,这样的手指用来做指控合唱团的工作实在很妥当,不信的话你们可以看看马修老师的手指头。后来还见过一个男人拥有顾老师同样的手,这是我痴迷他的原因之一。

顾老师和马修老师的不同是,他从来没有介入我们的个人生活或者思想教育。现在想来他是一个非常职业的教师,除了音乐之外,他和我们没有什么关系,两年的密切接触下来,我只知道他有一个音乐家的女儿,专攻某种乐器。也正是因为他只问音乐而马修老师还介入了孩子们的生活,我才会更吃惊于他的成功,他仅仅通过自己对音乐的热情和专注改变了孩子们的生活。

我的成长路上没有任何艺术的启蒙教育,我出身于理工科家庭,母亲是个从不看电影不读书不听音乐的工人,初中时代是鬼混的三年,高中时间花在准备高考上,大学在医学院里度过。我不是文学爱好者,按某朋友的推理,我缺乏人文教养。如果今天的我对生活甚至艺术还存在一点欣赏的热情,那就是顾老师留下的礼物了。从这个意义上说,他改变了我的生活。音乐可以改变一个人的生活,即使是最简单的音乐。它改变人的方式可以是惊人一致的,比如顾老师与马修老师。

大学时候我去过一次母校,那天顾老师不在。写这篇回忆时去google了一下,找不到他的任何记录,这说明顾老师已经很老了,落后于这个时代了,也说明他日后没有扬名立万。我不知道我的大多数同学散落在哪里,估计没人成为音乐家。

- 其实观影之前,看它的剧照已经可以隐约嗅出一丝《春风化雨》(《死亡诗社》)的气息来。一群顽劣成性的学生,一位充满爱心,循循善诱的教师,再加上一个或几个顽固不化,粗暴专制的学校领导——这样的人物组合几乎已经形成了教育题材电影的一个固定的内在结构——所以有人说这电影“古典”、“传统”。但是导演出色地运用了音乐来作为影片的主要表现手段,从而使法国人特有的优雅浪漫,在这样一部几乎完全遵循传统套路的、中规中矩的电影中,依然被演绎得淋漓尽致。如果说《春风化雨》带给观众的第一感受是心灵的震撼,那么我以为《放牛班的春天》给人的第一感受则是心灵的沉醉:孩子们清澈的眼神,甜美清亮的童声合唱,以及悠扬的歌声中放飞的童心、梦想、感激、怀念……这一切无不美得令人动容。

此外,非常有趣的是,由于这个学期开始上教育心理学,我在影片中看到了如果是放在从前,自己绝不会注意的一点:那就是行为主义者与人本主义者的对立:)以中文系学生的眼光来看,可能只会看到校长习惯性的咆哮如雷加大棒政策与Clement Mathieu学监的温和诙谐、善良宽容这两种作风、两种人格的鲜明对比,但从教育心理学的角度出发,这实际上还反应了两种教育理念、两种心理学流派的对立。以“行动——反应”为口号的校长自然代表着刻板冷酷的行为主义者,频繁而花样繁多的惩罚措施便是他的强化手段。为了让学生学会正确的反应,这种强化是非常及时而有力度的——校长在惩罚犯错的学生时,其态度可说是雷厉风行、不遗余力。刺激-反应的联结当然能起到一定的作用,结果表现出来就是学生在校长面前噤若寒蝉,规规矩矩仿佛机器人,而在校长背后则是放肆捣蛋无所不为;并且,当面被压抑得越厉害,转过身来作为一种报复,也就更加地恣意妄为。行为主义者的做法之弊端也在这一生动的案例中暴露无遗,那就是将人视为动物,仅仅进行简单的、刻板的行为训练,而无视人丰富的内心活动和情感因素。话说回来,仅以行为主义的标准来衡量的话,校长的教育手段也颇多可指摘之处,最大的问题在于他的强化只着重于负面惩戒而忽视正面鼓励,永远只把眼睛钉在学生所犯的错误上,对他们的淘气顽劣行为极度敏感,而对他们的正确反应熟视无睹,更遑论及时加以引导,促使其转化为积极反应。学生们无时无刻不被告诫着不许这样做,不许那样做,却没有人来告诉他们应该做什么、怎样做。所以,即使是典型的行为主义者,肯定也会对这个校长的教育方法大摇其头的,因为他太缺乏建设性精神了。当然了,影片本来也就是要把他塑造成一个庸碌小人来做Clement Mathieu学监的陪衬,我们不必对他抱太高期望。

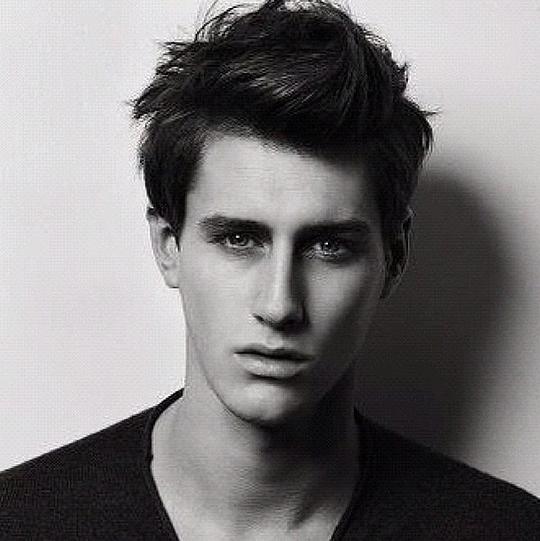

相比之下,Clement Mathieu学监便是春风化雨的人本主义者了:)他与校长的最大区别在哪里呢?我想主要还在于他将学生当成同自己一样的,有血有肉有尊严的活生生的人来看待,会在满足学生作为正常人类的基本需要的前提下,对他们进行适当的引导教育。让我们来看看马斯洛提出的人类七大基本需要中,Clement Mathieu帮助学生实现了哪几点。首先是安全需要:虽不能说他将学生完全从校长的淫威下解脱出来——某种程度上他自己也是这种淫威的受害者——但至少他在心理上总是站在学生一边,并竭力为犯错的学生寻求庇护,保护他们不受伤害:因此,他首先是一个能给予学生安全感的老师。归属与爱的需要:他给予弱小而无依无靠的Pépinot更多的关爱,到最后几乎完全充当了父亲的角色。尊重的需要:当发现校长的十万法郎是Corbin所偷时,他询问了原因;想要一只热气球的愿望是意料之外的天真和单纯,为此他不忍心打碎这个孩子的人生梦想,于是又一次成为了包庇窝藏“坏孩子”的“同谋”。审美需要:这无需拿什么特别的例子来多说,整部电影的核心事件——成立合唱团——足以凸现这一点。最后是自我实现的需要,集中体现在那个有着“天使脸孔”的音乐天才Pierre Morhange身上,可以说,完全是Clement Mathieu的慧眼识珠,为Pierre Morhange一生辉煌的音乐事业奠定了基础,搭好了阶梯,令他实现了原本无法想象的人生价值。

再说一点跟心理学有关的东西,就是“皮格马利翁效应“这个老题目。在这部电影中,我们可以看到教师对自己心目中的“好学生”和“坏学生”,无意识流露的态度会有多大的反差。课上,小Pépinot因为答不出玛丽莎内是怎么死的而被罚抄答案一百遍。课下,校长和蔼可亲地给了他最喜欢的乖孩子Boniface饼干的奖励,说:“你知道玛丽莎内是被枪决的吧?”Boniface自信地说:“是的,先生,就像拿破仑一样。”校长十分尴尬。另一幕,Clement Mathieu在厕所里堵住了偷他乐谱的学生,刚好被学校的老师Chabert撞见。Clement Mathieu想要大事化了,谎称是在教学生合唱。Chabert不相信,警告Mathieu不要总是袒护学生。Mathieu愤愤地说:“你真是看什么都觉得是坏事!”Chabert转过身冷漠地说:“在这里吗?没错!”如果一个老师认定自己的学生无药可救,那么自然学生的一切行为都是坏事,哪怕他们什么都还没有做,也很可能是在进行预谋策划。这种防患于未然的心态一旦过了头,势必就要演变成罗森塔尔所说的“自我实现的预言”。可以想见,在老师的偏见与歧视之下,再天性纯良的孩子,也极有可能成长为心理扭曲的人。我们的教育工作者当引以为戒。 - 《Les Choristes》,“放牛班的春天”,名字译得很巧妙,单是读着都漾出善意的笑。朴素流畅的影片,连颜色都很节省,尽是饱和度很接近的灰,让眼睛保存着气力帮助嘴角表露快乐或悲伤。

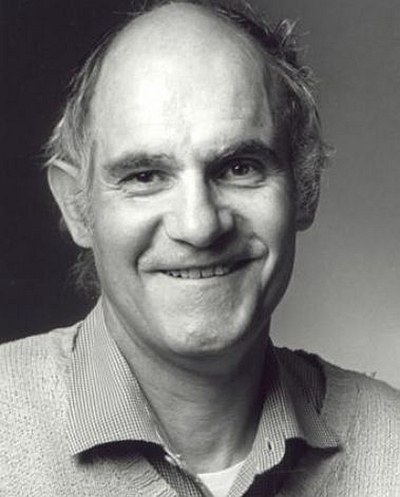

真诚的电影总是能牢牢抓着你,声色具备的100多分钟后,灵魂才还给自己,任由你品评褒贬,它却矜持孤傲的站在一边,冷眼旁观事不关己。愤怒的咆哮、感动的涕零,发泄的和收拾的都是屏幕前的自己,看似没始没终的循环,催化剂是电影。此时的我反刍般回味着那个100多分钟。没有夺人的漂亮演员,没有花哨的特技拼凑,几个稚气未脱的“问题”孩子,一位已经秃头的老师,再加上干净简单的音乐,涓涓的流淌故事,引不起激烈的哭笑,笨拙的把棱角锉的温和……克雷芒马修是一位热爱音乐的乡间教师,任命到一所再教育学校任教——被称为“池塘之底”的问题学生收容中心,充斥混乱暴躁。这里的校长老师愁云惨淡,脸上都是刻板乏味的线条,谩骂和体罚是师生之间唯一的交流。可爱的新学监无何奈何的看着学生恶作剧一幕幕上演,直到某一天偶然发现孩子漂亮的嗓音。很自然,难得的共鸣,歌唱中的孩子眼神恢复了清澈干净,师生在欢娱的五线谱上学会了理解、宽容和爱。

很宽泛的主题,但是,消沉灰暗到积极明朗的转变由不得我无动于衷。反复回放着安睡前宿舍里合唱的片段,主唱男孩眼波流动的感恩,马修离职时窗口飘飞的载满孩子幼稚字体和深沉思念的纸飞机,一张张象被时间氧化变黄的旧照片。他们是应该相互感谢的,孩子们帮助马修迎来了“自己的创作春天”,料想更是让他收获了看到他们改变的成就感;孩子们该感谢这样一位伯乐,挖掘出美丽的歌声,还有比歌声更美的崭新的自己。音乐的确功不可没,简单的跌宕成就了剧烈的变化。若是马修换做画家、球手,或者其他什么职位呢,孩子们应该也会很美,爱,才是至根本的语言。或者之前出现或者合作中生成,渐渐就成了依靠信赖,颜色似乎都清新起来。

电影中总是成就让人侧目的感动,因为现实中的贫瘠,所以让我在这里口干舌燥乐此不疲的絮叨。写这段文字时,一直放着电影音乐,还是会轻易陷入宛如天籁的合唱中,一段简单的快乐,陶醉了他们,又迷醉了多少回自己。 - 每天,都会有颗傻乎乎的脑袋爬在铁门上向外张望,等待星期六、等待他已经战死的父亲、等待那个能带他离开的人。

机缘巧合,看过好几次《放牛班的春天》,每每为它感动。和朋友探讨,很多人喜欢马修,喜欢他把春天带给了这个被美好遗忘的角落,喜欢他用音乐还原了孩子纯洁的心灵;很多人喜欢皮埃尔,喜欢他的天使面孔,喜欢他如天籁般的声音。然而让我心久久不能平静的永远是那个等待星期六的孩子,皮比诺。

影片开头,暮年的皮比诺冒着大雨去找已成音乐家的皮埃尔。给疑惑的皮埃尔介绍自己“我爸星期六来接我。”然后才说“我是皮比诺。”是的,在池塘之底,“星期六”的知名度绝对远远大于他的真名,皮比诺。因为他是星期六的孩子。

池塘之底,对于马修而言应该是一个美丽而遗憾的梦。这个矮胖秃顶的男人,用他的善良和责任,拯救了一帮石沉池底的小小青蛙,发现了一副美妙传神的好嗓音,邂逅了一场微妙而略带遗憾的爱情。甚至于他还和黑暗相对抗,用他并不很坚硬但却挺立的傲岸,击败了冷漠而粗暴的校长,看他最终颓然败下。一个老师能做到此,已经足以让我们起敬了。然他依然不甘心,他期望着那个“魔鬼”的心肠能如同他的歌声、他的面容一样美丽。

敏感的皮埃尔,是皮比诺之辈可望不可及的。他用特有的冷漠保护自己不受伤害,当然像蒙丹那种连老师都敢叫嚣的自然例外。他有天生的艺术细胞,给秃头老师的第一份礼物就是画的乱糟糟的头像,而他的声音,打动的又岂止那扇铁门里的人,更多的电影虫子为他痴迷、落泪。甚至于他的敏感都有迹可循,他可以为美丽的妈妈而把墨水砸向发现自己的伯乐……

可皮比诺有什么?他没有强悍的身材保护自己,也当然不会有人为这个笨到连理想都要想半天的家伙“出头”。吃饭,得用珠子去换盘子,睡觉还要付钱。他的智商很低,无法明白马修冒险提醒的手势,以为被枪决的元帅是打猎死的。故作聪明,套近乎得来“5+3=53”的答案让他喜笑颜开。他连一句儿歌都不会唱,沸腾了所有人的合唱团里他也只能默不作声,隐匿在大家动听的歌声里期待自己的星期六。但他有爱。他知道自己的爸爸已死,但他依然要等待,因为他的爱没有死,他需要一个盛放自己稚嫩的爱的爸爸存在,所以他依然爬在铁门上等待春天的来临。春天真的来了。秃头的马修会问他“怎么了?”会在他睡觉的时候帮他掖好被角,会警告蒙丹之辈远离他,会从他这个助手手里接过触手可及的东西。于是,他的爱有了着落。所以他才会带着傻笑当着众人的面向马修告皮埃尔的密,是爱给了他勇气。所以他才会带着自己的小小行囊和布熊,可怜兮兮的向马修提要求,要他带自己走,是爱给了他离开的动力。依然是爱,让他在星期六的下午,跟着一位秃头的天使坐上了通往幸福的班车。

谁说我们一定要聪明?我们或许不会用嗓音去吟唱动人的美丽,但我们却可以用爱去感受生命中最美好的东西。皮比诺矮小的身材,撇起的嘴巴、掉了的门牙,一如我们懵懂且不通世故的童年,盛满了爱,盛满了希望。