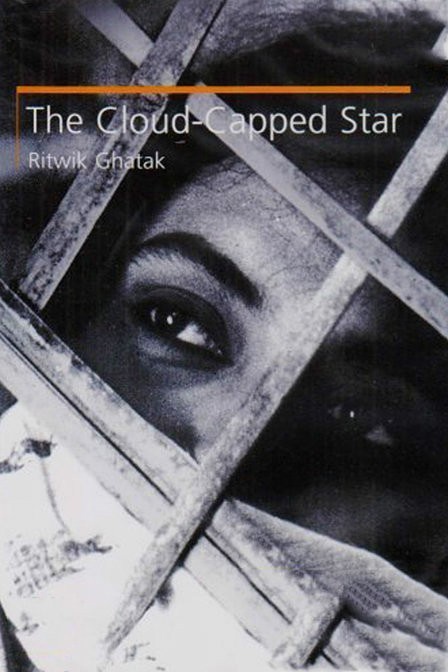

云遮星 মেঘে ঢাকা তারা(1960)

又名: The Cloud-Capped Star / Meghe Dhaka Tara

导演: 李维克·伽塔克

编剧: Samiran Dutta 李维克·伽塔克 Shaktipada Rajguru 罗宾德拉纳特·泰戈尔

主演: Supriya Choudhury 阿尼尔·查特吉 贾内什·慕克吉 Bijon Bhattacharya Gita Dey Gita Ghatak Dwiju Bhawal Niranjan Ray Abhi Bhattacharya Satindra Bhattacharya Jamini Chakraborty Suresh Chatterjee Ranen Ray Choudhury Arati Das Narayan Dhar Sanat Dutta Mumtaz Ahmed Khan Devi Neogy Shanti Sen

类型: 剧情

制片国家/地区: 印度

上映日期: 1960-04-14(印度)

片长: 126分钟 IMDb: tt0054073 豆瓣评分:7.8 下载地址:迅雷下载

简介:

- 故事发生在一个偏僻而又贫穷的村庄之中,妮塔(Supriya Choudhury 饰)出生在一个人口众多的大家庭里,妮塔的父亲读过一点书,自认为是文化人,所以不屑于外出去做那些普通的工作,一直赋闲在家。哥哥将成为歌唱家当做是毕生的志愿,整天醉心于音乐之中,完全不问世事。妹妹爱慕虚荣,整天就想着怎么打扮自己,不务正业。弟弟则个性火爆,刚刚工作没多久就因为打架斗殴受了伤,只能在家休养。

演员:

影评:

作者:csh

1925年11月4日,李维克·伽塔克出生于达卡的金达巴扎尔,当时的达卡属于英属印度的东孟加拉邦,但在经历了一系列的历史与政治变迁之后,达卡在如今成为了孟加拉国的首都。伽塔克早年移居加尔各答,在1948年的时候,他在加尔各答大学修读文学硕士课程。当他开始自己的电影事业时,达卡已经成为了东巴基斯坦地区的一部分。当时的巴基斯坦全面禁止印度电影,所以伽塔克的作品无法在自己出生的城市上映。在动荡的政治形势下,伽塔克经历了1943年的孟加拉饥荒,以及1947年的印巴分治等一系列重要的历史事件,他也目睹了难民们的迁徙与流亡。在伽塔克的生命与记忆中,这一切成为了难以磨灭的组成部分,它们也内化到了伽塔克的惯用的主题与风格之中。

无论在印度电影史上,还是在世界电影史上,李维克·伽塔克的风格探索都是极为重要的。就连雷伊自己也承认,如果《公民》在《大地之歌》之前得到放映,那么它会成为第一部新形式的孟加拉语电影。雷伊还表示,对于伽塔克来说,“好莱坞似乎根本就不存在”。这意味着,伽塔克几乎完全无视了好莱坞那种统治全球的古典主义连贯性风格,创造了一种独特的风格系统。其次,伽塔克独特的政治表述,必须通过那种风格化的形式来传达。正如让-吕克·戈达尔的维尔托夫小组所宣称的那样:“问题不在于拍政治电影,而在于如何政治化地拍电影。”辨识伽塔克的风格系统,就能让我们更好地理解他思考分治问题的方式。

一、背离式对话戏

在好莱坞的古典主义风格系统中,过肩正反打是最具代表性的技巧之一。它可以根据电影创作者的意愿,让我们适时地注意到发言人或是听话者的表情与反应,而这些。与此同时,我们还可以在观看角色A表情的时候,看到角色B模糊的肩部,这让观众可以同时体认到两个角色的存在。这是一种颇具透明性的对话拍法,一般观众很少会意识到这种技巧的运作方式。但是,艺术电影的导演们探索了各种不同的对话拍法,譬如让演员直面观众的小津安二郎,或是让人物以一定的倾角背对观众的米开朗基罗·安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)。

伽塔克对于好莱坞的反叛,最为突出地体现在他拍摄对话戏的方式上。他常常让两个人物同时处于一个镜头中,并让前景中的人物背对后景中的人物。当两人需要交换视线的时候,前景人物就会转过头去观看对方。每种风格化的选择,都是有舍有得的。伽塔克从第一部长片《公民》就开始使用的这种背离式对话戏,虽然放弃了正反打的那种清晰与流畅,但它也发挥了一些独特的效果(片例:8:15-8:31;11:06-11:54;39:17-39:44)。

首先,伽塔克提供了更为全面的、关于面部表情的信息。虽然正反打可以更为流畅地呈现对话,但我们总是无法看到其中某个人的表情与反应。但在伽塔克的背离式对话戏中,我们始终可以看到对话双方的脸部。其次,从空间层面上来说,这种技巧同时强调了纵深空间与画外空间,因为后景人物有时会从纵深处走向前景人物,而前景人物也常常会看着画外。最后,从情绪层面上来说,这种画面会在对话双方之间创造一种隔离感(在《云遮星》、《金线》等作品中,这种技巧常常会用来呈现家庭成员之间的隔阂),而且它常常会呈现前景人物的沉思。上述的一切功能,与伽塔克影像中的那种割裂、阴郁与忧愁息息相关。

值得一提的是,这种前景与后景元素体现的层次感,不仅仅呈现在双人镜头之中,它也随着伽塔克技艺的日益精湛,衍生出一系列颇具趣味的变体。譬如,我们可以看到前景人物看向画外、其余部分呈现空旷景观的镜头,这种技巧始于《逃跑》,在《一条叫做底塔斯的河》中达到巅峰。伽塔克还会让某些人物以外的前景元素,在画面中占据很大一部分空间。在《出租车男》的一场戏中,就可以看到使用这种技巧的精彩案例。伽塔克利用镜头运动让十字架墓碑缓缓地“移动”,最终与影片的主角相重合(片例:95:17-95:31)。

如果说印巴分治直接地渗透在伽塔克影片的主题与内容中,那么这一历史事件也间接地体现在他最喜爱的形式技巧之中:前景与后景之间的割裂、前景人物望向画外时那种失神的愁绪,分别从象征、情绪两个层面展现了分治对于南亚人的冲击。

二、明暗对照法(chiaroscuro)

伽塔克的影像为我们呈现的冲击,不仅仅是景别平面上的,也是光影层面上的。他所有的剧情长片均为黑白电影,而他对灯光与阴影的使用,也颇有可圈可点之处。

在《云遮星》中,他对明暗对照法进行了极为惊艳的运用。其实,从它的片名中,我们就已经可以意识到这种技巧的重要性了。在一个精彩的长镜头中(片例:35:43-36:25),我们看到电梯与楼梯的“黑影”在画面中构成了某种近似于“监牢”的存在,几个人物在其中不断地穿行,我们几乎看不到女主角的存在,她甚至一度在画面中消失了。但在镜头即将结束的时候,她突然出现在前景的平面之中。在这个时刻,我们看到了明暗对照法与此前那种背离式技巧的结合。

在《一条叫做底塔斯的河》的一场新婚之夜戏(片例:15:27-18:12)中,伽塔克利用笼罩的阴影传达了非常细腻的情绪效果。在整场戏中,门窗的阴影笼罩着新郎与新娘的身体,我们几乎无法看到两人的表情。这种技法首先创造了一种缄默的热情,让我们直观地感受到新娘的含蓄。它也传达了某种不安的情愫,因为较少的知情权(无论是对于新娘,还是对于观众来说),都会令人感到紧张,这也为此后的悲剧埋下了伏笔。由此可见,他利用背离式对话戏创造的隔离感与阴郁感,同样也能够通过明暗对照法来传达。

三、实验性歌舞

在大多数观众的印象中,歌舞元素可以说是印度电影中不可或缺的一部分,就算是在以锐意创新而闻名的新电影运动的作品中,也可以看到歌舞元素的影子。不过在伽塔克的作品里,歌舞段落的比重就相对较少了,这也是他作品的票房成绩一般都不是很喜人的原因。而且,他一般不会以主流的方式来呈现歌舞段落。

或许是受到了超现实主义的影响,他会为我们呈现一些颇为怪异的歌舞段落。在他最后的、也是最具实验性的作品《推理、讨论与叙述》中,我们从开场的歌舞里,就可以看到这种令人费解的特质——一群穿着黑色连体衣的舞者在一片岩地上跳了一段漫长的舞蹈,我们可能直到影片的最后,才能意识到这段舞蹈的意义(片例:01:45-03:30)。就算是在普通的歌舞段落中,也可以看到一些独特的风格化选择。例如,他会将演唱歌曲的人物与密集的特写镜头结合在一起——是的,严格来说,这已经不是歌舞段落,而是歌唱段落了。

值得一提的是,这些歌舞/歌唱段落并不像主流电影那样,它们是悬置、割裂于情节之外的。当我们在聆听伽塔克影片中的歌曲时,我们只能去理解这些诡异歌舞的意义,或是去揣测人物脸部之外的环境信息。

四、总结

综上所述,我们可以发现,印巴分治主题的那种冲突感、阴郁感与隔离感,也漫溢在他的影像风格之中。无论是他那些背对后景人物的前景角色、分割白色区域的阴影,还是聚焦于脸部的“歌唱段落”,都能够让我们体认到那种内在于南亚历史的割裂与间离。上述的三种风格化趋势,仅仅是他最为突出的特征。他还会利用许多零散的方式,来创造近似的割裂感,例如那种爱森斯坦式的、跳跃性的剪辑,或是一系列突兀的脸部特写。观看伽塔克的影片,可能不一定能够捕捉他那些散乱的情节,但一定能够体认到这种强烈的影像质感。

当《出租车男》于1959年在威尼斯电影节上放映的时候,电影评论家乔治·萨杜尔(Georges Sadoul)表示:“‘Ajantrik’(注:《出租车男》原片名的拉丁字母转写)是什么意思?我不知道,而且我相信,在威尼斯电影节可能没人知道这一点……我没法复述整个影片的故事……这部电影是没有字幕的。但我从头到尾都被这部电影迷住了。”假如他的《公民》真的比《大地之歌》更早面世,那么或许他会取代雷伊成为印度电影的代表。更有趣的是,他的作品又与雷伊形成了如此鲜明的对比:“他不是(像雷伊那样)在努力建构现实的时空,而是试图从不同的层次上同时发展一个故事。”从形式上来说,这种不同的层次可以是光与影、前景与后景、特写与景观,但从内涵上来说,它指涉的无疑是南亚土地上割裂的国界、民族与文化。因此,用“分治电影”来形容李维克的作品,无论于里于外都是极为妥帖的。

有趣的是,伽塔克之所以能够创作出如此独特的作品,或许部分原因在于,他可能并不像大多数电影作者那么“偏爱”电影。我们可以在他的《电影与我》中读到,他之所以从事电影业,并不是因为他有多么热爱电影,而是因为这种媒介形式可以涵盖到更多的受众。他指出:“它可以一次覆盖到数百万人,这是其他的媒介不能做到的。”他甚至在与自己的学生、新电影运动代表人物库马尔·沙哈尼(Kumar Shahani)一同观看卢米埃尔兄弟的《火车进站》(L'arrivée d'un train à La Ciotat, 1896)时哈哈大笑,因为他们觉得“一台机器看着另一台机器的想法非常滑稽。”作为一位跨媒介的艺术家,他并不具备那种非电影不可的、推崇某种电影本体论的迷影精神。对他来说,能够更好、更高效地传达自己的理念,可能比传达这些理念的媒介本身更为重要。所以,他显然是一位内容先于形式的导演,他选择风格化技巧的方式,都取决于自己想要表达的那些东西。正因如此,他的影像才显得如此自由,他所亲历的历史事件,才能如此深刻地漫溢在他的形式与内容之中。

Satyajit Ray, Foreword to Cinema and I, Calcutta, Ritwik Memorial Trust, 1987.

戈林·麦凯波,《戈达尔:影像、声音与政治》,长沙:湖南美术出版社,1999年版。

Ritwik Ghatak, Cinema and I, Calcutta, Ritwik Memorial Trust, 1987.

波光粼粼的河流中,水流缓缓前行,充满着印度民族风的歌声,回荡在宽阔的河面上,声音浑厚又哀伤,连绵不绝,随着水流一路远去,预示着主角人生路途上,挥之不去的阴霾......这段没有任何人物的固定画面在开篇持续了整整2分40秒,充分展示了导演伽达克(Ghatak)抒情诗人般的任性,为了宣泄情感,他从不在意搁置叙事。

这部出品于1960年的黑白电影,是导演伽达克一生中最重要的作品,它讲述了少女妮塔短暂一生的故事。 妮塔望着在河边唱歌的哥哥

妮塔望着在河边唱歌的哥哥

家境贫寒的妮塔,有着美好的生活梦,她希望接受良好的教育、拥有甜蜜的婚姻,然而家庭的羁绊,让她逐步丢失了所有的梦。父亲自诩是个文化人,不屑于普通工作,哥哥总是梦想成为歌手,也不外出工作,于是家庭的重担落到了妮塔的身上,她不得不勤工俭学。为家庭辛勤付出的她,异常重视与家人的感情,然而家人却从未考虑她的感受,自私的母亲为了让妮塔持续为家里赚钱,不希望她出嫁,不懂事的弟弟和妹妹,一个沉迷体育运动,一个整日打扮的花枝招展,甚至不时勾引妮塔的男友,完全不珍惜妮塔为了支持他们的教育付出的辛劳。 妮塔妹妹勾引妮塔的男友

妮塔妹妹勾引妮塔的男友

尽管如此,妮塔从未产生过抛弃家庭的念头,也未有过半句怨言,并且她总觉得眼前的困难会慢慢过去,未来总是光明的,外表柔弱,性格温柔的她,内心异常刚强。然而,生活总是不遂人愿,每当家里境况有了好的转机,立即就会遭受不幸的意外,为了顾全家庭,妮塔逐步放弃了学业、丢掉了爱情、丧失了健康与生命,她所有的人生梦想还未开始,就被沉重的生活扼杀了。

母亲不让妮塔出嫁

母亲不让妮塔出嫁

妮塔的男友曾给她写过一封情书,信中描述妮塔像是被云层遮住的星星,这句话原本是用来形容少女因矜持,而让人感到难以触及的神秘,没想竟成了妮塔整个人生的注解。她就是那颗被家庭重担的乌云遮住,而最终失去自身光芒的星星,一颗刚刚升起,就要陨落的星星。 哥哥念着情书,妮塔害羞的捂着脸

哥哥念着情书,妮塔害羞的捂着脸

伽达克的影片中总是带有着深刻的时代烙印,此片亦是如此,虽然片中没有明确提到印巴分治,但故事是发生在加尔各答郊区的难民营中,这些难民都是由于印巴分治的动荡造成的,他们普遍生活困苦、艰辛。妮塔一家就是典型代表,表面上,影片只是妮塔一人的悲剧,其实整个家庭都是时代的受害者,只不过在恶劣的环境中,有人选择了逃避,如妮塔的父亲、哥哥,有人则选择踩着别人的尸体向上爬,如妮塔的母亲、妹妹,只有妮塔坚持善良、道德,最终牺牲了自己,成全了整个家庭。可以说,妮塔一家的人物写照,就像是一幅难民营的众生相。 不工作的哥哥为妹妹妮塔要钱

不工作的哥哥为妹妹妮塔要钱

<图片8> 妮塔的无奈回答

妮塔的无奈回答

这部电影的创作灵感,源自伽达克某日在公车上邂逅的一位女子,女子的衣着、举止,让他想起了印巴分治后的千万难民。不难想象,公车上的这个女子就是妮塔的最初原型。片尾,妮塔的哥哥回到家中,看见一个年轻女子走在路上,突然鞋子坏了,她拨弄了一番,朝他笑笑便走了,这个小事件深深触动了妮塔的哥哥,自己的妹妹也曾为家里日夜操劳,鞋子坏了,也不舍得买一双,这一刻,他感到无比的内疚,心情万分沉重的他仰天流泪,而对观众来说,我们悲叹的是,在难民营里还有多少个妮塔,被生活的重担压垮,丧失了对人生的憧憬及宝贵的生命,这也是伽达克借由影片发出哀叹。

望着路边的年轻的女子,想到即将死去的妹妹妮塔,哥哥感到悲伤

望着路边的年轻的女子,想到即将死去的妹妹妮塔,哥哥感到悲伤

有着抒情诗人特质的伽达克,是个情感非常细腻、丰富的人,他时时能深切体会他所见事物的情感,并喜欢用浓重的手法在影片中渲染这种情感,而这种情感又由于时代动荡带来的苦难,往往是一种深深的哀痛。印度电影里的欢乐歌舞,在这部影片中被替换成了令人心酸、悲恸的深情独唱,除了一段是路边艺人的表演,其余都是妮塔哥哥练习时的歌唱,为整个影片涂抹上了浓厚的悲情气质,且又与故事结合的天衣无缝,可谓手段高超,而每当妮塔遭遇生活打击时,哥哥的歌声会以更为激昂的声调出现在画面中,并以印度民乐特有的转音持续停留在高音处震颤,将人物内心的痛楚勾兑的越发浓稠。伽达克是个一流的煽情高手。 街边艺人演唱民乐

街边艺人演唱民乐

妮塔的哥哥最终在孟买功成名就,衣锦还乡,此刻妮塔才感到了解脱,尽管她已病入膏肓,但依旧是露出了愉快的笑容,被送入疗养院的她每日望着家乡的小山群静养,压力解除后的轻松只是一时的,死亡的恐惧开始占据她的心头,她坐在山坡之上,读着男友当年给她的情书,她自嘲不知道为什么还留着它,而我们知道那是因为她的内心依旧渴望美好的生活。 读着昔日情书的妮塔

读着昔日情书的妮塔

随后前来探望她的哥哥讲述了家里境况的好转,盖了洋房,迎来了新的生命......这立即刺激到了妮塔,因为这一切都是她长久渴望而最终失去,如今等到却又抓不住的梦,她激动的喊道:“哥哥,我想活下来!”一向刚强的她,第一次展示了她脆弱的一面,一向只懂为亲情付出的她,第一次向亲情伸出了索取的双手,她扑进了哥哥的怀中痛哭,画面开始呈360度的旋转,象征着妮塔对生命的深切渴求在天地间的上下求索,更象征着千千万万印巴分治动荡中,背井离乡、流离失所、生活绝望的难民,惊天泣地的哭诉。

<图片14>

<图片15>

这部影片在孟加拉地区获得了巨大的商业成功,而在伽达克死后,借由各种电影节以及印度和欧洲地区的DVD发行,此片开始吸引了世界的目光,并得到广泛肯定。在印度一个龙头媒体组织的最近调查中,“哥哥,我想活下来!”是所有影片中最著名的一句台词,它象征着一个时代的呐喊。

“云遮星”不仅仅是对妮塔人生的注解,更是对当时印度次大陆的诠释:印巴分治,让刚刚摆脱英国殖民的新生国家,失去了它本应拥有的光彩,而成为一曲时代的悲歌。

<图片16>

注:2002年《视与听》杂志上,由评论家和导演投票选举的“史上最伟大的电影”中,《云遮星》位列231名。除此,《云遮星》还被收录在了《死前必须看的1001部影》一书中。

——————————————————————————————————————

想看更多有关印度电影的评论,欢迎订阅公众平台“Indianmovie”。与在印度主要电影中心孟买制作的许多宝莱坞电影相比,加塔克的电影在形式上是精心制作和阴郁的,并且经常解决与印度分治相关的问题。这部电影完成于印巴分治之后几年,时间坐标也处于战后分裂和流亡的阴影下,地点是加尔各答郊区,通过把故事聚焦在一个中产阶级难民的家庭关系尤其是女性的命运上,导演也批判性地表达了对传统的女性社会分工位置、女性身份角色、父权制家庭的现代观点。作为一名活跃的马克思主义者,加塔克的职业生涯始于“共产主义人民剧院”,他在巡回剧院编写和演出的戏剧赢得了巨大的反响和争论,但他的电影从未广受欢迎,他现在被认为是 20 世纪中叶印度的顶级导演之一,这个接受过程很大程度上是在他死后通过国际发行渠道对他作品的流通才得以实现的。“云遮星”翻译成“云雾缭绕的星星”“被云雾遮蔽的星星”也许是更恰当的,通过传记资料,我们了解到加塔克自己的生活也像自己作品中走投无路的艺术家一样,他后期陷于酗酒无法自拔,跟本片中无所事事的“懒汉”一样。正如一位印度电影人所说,你“要么被他的天才所感染,被他充满激情的人文主义所打动,被他孩子般的朴素所震撼,要么只是被一位准先知傲慢的举止、粗鲁的言论和夸张的姿态所排斥。”他自己某种程度就生活中和故事中自得其乐、一事无成的歌唱者一样的才华受到外界环境抑制的不利处境中。因此在他的影片温煦的表象之下,观众应该能看到他被掩盖的激情和对现实的关注。

影片围绕妮塔展开,一个自我牺牲的人,经常被周围的人利用,甚至是她自己的家人,他们认为她的善良是理所当然的。她的生活充满了个人悲剧:她没有考虑自己的需要,为了家庭生计推迟了自己的结婚计划,但她的情人萨纳特却等不及,为了她的妹妹吉塔离开了她,兄弟在工厂工作时受伤,最后她自己感染了肺结核,成为了家人的负担。在影片的结尾,她尖叫出她的痛苦,将自己投入到她哥哥的怀抱中。她说出了她的遗言:“兄弟,我要活下去。”在故事中,人们面临实业的问题,学业也难以为继,和雷伊作品中的青年艺术家一样,加塔克的作品也展现了富有理想主义情结的年轻人是如何在现实面前被折磨、打压,但仍然坚持唱歌、吟诗、读书,最终不得不屈服或另谋他业,无法摆脱越来越平庸的命运。

但这不是一部悲观的电影,全片的代表性的主题是等待,妮塔等待着自己的家人承担起自己的责任,等待爱好音乐的、求学的兄弟能够有朝一日获得名声,等待自己的付出、忍耐被谅解和感知的一天,然而这一切都建立在她善感心灵的期待的脆弱基础上,而没有任何现实的希望。这个故事的内容是关于印度普通人生活中一个怀揣着至高的善和对他人的同情的修女式人格,如何遭遇时代埋没而不被辨认。它也是乔治·艾略特的小说或雷伊电影中可以见到的故事,关于凡人如何可以通过修行,即使不被发现,但获得超越性存在,达到内心无价的安宁。

影片中的人的活动往往处在大树木下,他们漫步、闲聊的方式,显示了人与自然的某种古代式的和谐,但是在交谈的背景中,以景深镜头的张力呈现了田园诗意之外的工业文明痕迹——蒸汽机车缓缓吐气穿过平荡的原野,隐入树林,这是爱德华·托马斯式的场景。前景是悠闲的人物,后景是被透视缩小然而看上去仍然巨大的火车,它们的移动速度和不期而至穿过画面、截取画面的过程,也打破了前景中的安静与闲适。天空中时而有不知道是昆虫、鸟雀还是飞机的东西飞过,留下神秘的噪音。乡村仍然保留淳朴的最后的时刻,也是工业化进入生活的最初的时刻。女性人物的造型可能摹仿了古典印度绘画或传说的造型与叙事,看上去她们困窘的生活并未磨损她们对神性的感知与期待。人物的生活是在浪漫主义的追求与写实主义的结合之下的,影片把光环照耀在日常生活的晦暗细节,复杂的阴影与光明的排列,制造出了圣女式的人物和她的反面的普通角色之间的对立与均衡,它把全片导向了一种不是过分极端、也不会妥协于现实的基调,呼吁着对印度传统文化的谅解和对现代生活的宽容。

导演使用了印度古典音乐形式,并收录了罗宾德拉纳特·泰戈尔的歌曲,这些带有欢快的鼓点、抒情的节奏、民间的即兴性的优美音乐,某种意义上平衡了故事的悲剧性,使影片的氛围不再接近于苦情戏而具有某种忧郁的轻松,这降低了观众接受它的心理负担。除此之外,影片也使用了超现实主义或表现主义的音效,例如当女主人公遭受命运的另一次悲惨转折时发出的鞭打声。总体上,它融合了传统文化观念、审美观念、萨蒂亚吉特·雷伊和20世纪40年代在意大利兴起的新现实主义电影风格。

影片还使用了很多渐隐、淡出技术,有时候影片的溶解镜头造成了不同方面景物的幻觉式的呈现。它对人物的同情态度通过对他们的正面展现而实现,主要人物经常是用仰角拍摄,展示了冥冥之中神性之光的照耀。同样还有人物被特写镜头呈现时面部特殊的光影变化。在展现女主角妮塔的时候,经常以稳定构图来显示她的平静、对现实的承担、内心的无波动的善与感性。影片通过妮塔和与她相反的兄弟姐妹们的作为,隐微地表达了对不同选择之间的不同态度,比如她看到自己的妹妹和自己的前情人在树下谈恋爱,我们不知道她是忧虑还是难过,只看到她看到他们,然后沿着大道以缓慢的步调离开他们,我们只看到她的背影,这个巨大的背景和前面宽阔的道路,赋予妮塔的独自离开以观众的心理认同位置,而坐在路边唱着情歌的妹妹和前情人,则通过摄影机的切入、主导和离开,而成为被观众心理位置抛弃的人。这间接的表达了导演想要让观众代入妮塔角色的愿望。同样地,在懒惰被作为轻微的罪恶。

他终于获得了一定地位的兄弟最后去医院看她,她跟兄弟拥抱,表达自己活下去的欲望,主观视点镜头呈现天旋地转的内心崩溃与无助,大声哭泣,是她唯一表白自己内心动荡的时刻。而即使如此,之前的段落中,但凡出现妮塔的场景,构图往往都是高度稳定性的。而对她的兄弟的构图则以大仰角现实了他的咄咄逼人、某些程度的不尽人意和自私的性格。在那些隐忍终于得到爆发的场景中,加塔克尝试了不平衡的作曲、不连续的剪辑和密集分层的配乐,为情节剧式的通俗剧本构造了更加艺术电影的形式。在影片临近中后段的时候,第117分钟,妮塔告诉兄弟,“云遮星”是桑特的情书,这隐含了影片的标题,然而通过整部电影的走向,我们已经知道,被乌云遮住的星星,其实就是妮塔这个充满光芒的天使型人物被周围环境拖入泥淖的隐喻。一列经过的火车将地平线一分为二的重复图像,暗示了妮塔家庭生活和社会环境中的不和谐,最终这些不可改变的事物吞噬了一个美好的人。他们本可以阅读歌咏华兹华斯或济慈的诗,影片多次提到他们的名字,或者泰戈尔的歌曲,欢快的民谣……在这个意义上,妮塔确实仅仅是那一类人格的代表,甚至仅仅是人民群众中向着光明和善的那部分的代表。

- 《云遮星》是我继《水》之后看的第二部印度长片,观影的契机同样源于绯色姐姐的推荐,看完电影后她还顺带给我科普了一些相关背景知识。我很感谢她,正是她才让我看到这样一部令人惊艳的电影作品。

电影以女孩妮塔的切口,表现了难民营中妮塔一家的生活。虽然看上去全是生活琐碎,甚至部分桥段略显夸张。但是妮塔式的家庭悲剧恰恰是当时政治动荡时代的一个缩影。而导致妮塔式家庭悲剧的并不是政治动荡本身,而是政治动荡之后,经济萧条所带来的“灾难”。

女主角妮塔是名学生,也是家里的经济来源,家里面都要妮塔出钱,但她的收入并不高,因此一家人也是精打细算节衣缩食地过日子。同时,你他一家的家庭关系也不和睦。家人之间聊到最后总会提到钱,好似一家人只为了钱活着,钱成了一家人关系的纽带。事实也的确如此,家人之间相互疏离,保持着距离。但他们对妮塔则不同,保持着一个较为亲密的距离(哥哥尤甚)。当然这背后的原因还是钱。

父亲出意外以后,妮塔不得不放弃学业,全身心地投入到工作当中。这时,妹妹宣布与姐姐男友桑特结婚,无疑是雪上加霜,使原就不稳定的家庭关系急转直下,家庭逐渐异化为一个牢笼,让置身其中的人感到窒息。哥哥也生出了逃离家庭的念头,但妮塔没有逃离。她依然是这个家庭的支柱,她走了,整个家庭就支离破碎了。强烈的家庭责任感羁绊住了她的脚步。

我想到了黄健中导演的《过年》,几兄弟拖家带口回家过年,却不是为了看父母,而是为了要钱。原本被排除在家庭之外的二姐一家赚了些钱,就想用金钱“收买”亲情,但这不断没有缓和了矛盾,反而激化了矛盾。最后年夜饭演变成了家庭战争,家庭关系也支离破碎。虽然《过年》的故事跟《云遮星》毫无关系,但经济依然是导致家庭关系恶化的罪魁祸首。当母亲劝说妮塔不要拆散妹妹家庭的时候,就直截了当地说:“你走了,我们怎么办”撮合妹妹与桑特结婚并不是母亲心里有使“有情人终成眷属”的豁达心胸,而是变相挽留妮塔的阴招。她的嘴脸与《过年》中想方设法要钱的孩子们有何区别?

影片中有个十分巧妙而又经典的镜头:生病后的妮塔,透过网状的窗户,绝望地望向外面的世界。不知是借鉴特吕弗的《四百击》(1959)还是一个美丽巧合。特吕弗正是用这样网状的构图表达了被困在少年管教所的安托万内心对自由的渴望和对被禁锢的现实的不满,《云遮星》中网状构图也有异曲同工之妙。被榨干了“剩余价值”的妮塔同样渴望逃离,不同的是,她的眼神透露出的不是安托万的坚毅,而是绝望。

本就同情妮塔的父亲,也看不了妮塔受苦,鼓励她逃离家庭。可未免晚了些。再说,就算逃了出去,妮塔该怎样安生立命呢?这时成为歌星的哥哥衣锦还乡,一下子使家庭摆脱了经济困难的窘境,同时也解放了妮塔。如释重负的妮塔最后在哥哥的怀中,发出了动情的呐喊:“我要活下去!”

钱作为一个经济符号在电影中不断被强调,甚至在唱词中也有提到。而经济正是左右妮塔命运,左右妮塔家庭命运的根本原因,可以说,妮塔陷入困境是因为经济,而得到解脱也是因为经济。而这造成经济萧条的原因又是印巴分治的政治动荡,片中几次出现妮塔与家人游玩的闪回镜头,那时家庭和睦,也是妮塔一直向往怀念的时光。导演正是这样委婉地表达着她的不满,假如没有发生印巴分治的政治动荡,妮塔的家庭会不会和和美美呢?