修罗雪姬 修羅雪姫(1973)

简介:

- 德川幕府倒台,日本进入开明的民主时代。但是明治时期政府、军队及至商贾仍存在腐败贪婪的现象。明治八年爆发血税暴乱,小学教师鹿岛刚(大門正明 饰)携家眷旅行途中遭到暴乱农民的袭击,鹿岛和儿子司郎(内田慎一 饰)惨遭杀害,他的妻子小夜(赤座美代子 饰)则被暴民侵犯。在此之后,小夜瞅准时机杀死一名暴徒,入狱后她与狱警、官员私通,千方百计产下一女,取名雪姬,并将为家族复仇的使命交给女儿。狱友同情小夜的遭遇,想尽办法将雪姬托付给武功高强的僧人大臣道海(西村晃 饰)修行。20年后,背负着莫大仇恨的修罗雪姬(梶芽衣子 饰)携着血雨腥风来至人间……

演员:

影评:

在七十年代的日本CULT电影中,《修罗雪姬》无疑是相对特殊的一部。它改编自小池一雄和上村一夫的同名漫画,在日渐式微的剑戟片基础上进行了创新和改良,分幕式的戏剧结构、以及伴随着三味线铿锵音节的旁白解说,则带有几分传统净琉璃的神韵……但最重要的一点在于,这部电影的主角,是一名手持利刃的年轻女性。开场即交代了她的身份——身为“复仇者”的“修罗雪姬”。

“复仇”是日本电影的常见母题之一,且往往有着强烈的时代背景,既有家喻户晓的《元禄忠臣藏》为主尽忠的武士群像,亦有《带子雄狼》(同为小池一雄作品)这种行走江湖的浪人剑客。但《修罗雪姬》的剧情,却颠覆了观众们对“复仇者”男性身份的传统认知。在电影的开头,漫漫长夜,皑皑白雪,伞裂人现,一招制胜,寥寥数分钟的动作场面过后,“修罗雪姬”这个角色,已自然而然地深入人心。

如果忠实遵循漫画原作拍摄,这部电影大约会进入同期的“粉红暴力片(Pinky Violence)”阵营,与多数男性观众喜闻乐见的《猪鹿蝶》(1973)一样,成为一部软色情片。但《修罗雪姬》的电影剧本摒弃了漫画中的色诱桥段,转而塑造了一个完全凭借高超剑术“正面杠”的女杀手形象,不可不说是一种观念上的进步。

然而,与此同时,“雪”这个角色的女性特征,也随之消失殆尽。尽管在外表上,她仍被赋予了美艳容貌与优雅身姿,但这是一个空洞的能指——她的内心并无任何女性自觉,换言之,“雪”是一台被抹杀了性别的复仇机器。

撑伞的身影,来去飘忽犹如鬼魅

撑伞的身影,来去飘忽犹如鬼魅实际上,“雪”的性别阉割,自她出生的那一刻起便已注定。她的母亲鹿岛小夜,是明治六年的“血税一揆”暴乱的无辜受害者,在精神上承受了丧夫丧子之痛;在肉体上,则遭遇了残忍的凌辱与漫长的禁锢。如果将小夜视为动荡社会和男权政治的牺牲品,那么她历经千辛万苦所生下的女儿,理应是“新女性”的希望之光。但小夜的心愿却是“想要一个身体强健的男孩”,因为在她的认知中,唯有男性继承人,才能担负起“复仇者”的职责。

牢房窗外的亮白雪光,是黑夜中的幻觉与希望

牢房窗外的亮白雪光,是黑夜中的幻觉与希望没有生下男孩的心愿,导致小夜的灵魂无法得到安息,她的怨念以“转生”的方式,寄托在女儿的身上。正如女主角亲口所说的:“我记得,我从出生那一刻起,就记得所有我经历过的事情。每一帧画面,至今还清晰地浮现在我的面前。那就是为什么,我母亲的复仇大业也是我自己的——这个复仇计划,是我自己的。”

雪回忆中的画面,与母亲小夜的视角重合

雪回忆中的画面,与母亲小夜的视角重合如果将《修罗雪姬》与《哈姆雷特》做比较,会发现,两个故事的内核是相通的,只是人物从“父子”换成了“母女”。这段自白所配的影像,不是讲述者的雪,而是影片开头时,一身红衣,临终弥留的小夜。母女同体的意象犹如一个莫比乌斯环,而“恨”则是唯一的道路,循环往复,无从解脱。

与“母亲”的强烈怨恨所形成对照的,是片中的若干“父亲”形象——或软弱无能、或不近人情、或怯懦卑劣、或邪恶狡诈。《修罗雪姬》的女性反抗意识,正是建立在父权的灭失与沦丧之上,由此,也为这部电影增加了一个“弑父”的潜在意象。

首先来看雪(名义上)的父亲,刚出场不久便血溅乡间的小学教师鹿岛刚。这个人物的形象是洋化的、新派的、进步的,但却惨死于一群暴民之手,结合“白衣男子”的坊间流言,似也暗示,明治年间的日本平民,对西洋文明抱有一种厌恶乃至抗拒的情绪。

鹿岛刚是时代转折的牺牲品,他无力保护自己,更加无法保护自己的妻儿。在身份上,他是雪的父亲,但却与这个孩子毫无血缘关系——雪是小夜为了复仇,不停与男人通奸所猎取的种子,历经难产方才来到人间。这从另一个层面指明,“修罗雪姬”是乱世的产物,是从时代断层的血肉中,挣扎着生长出来的花朵。正因生父不明,她的复仇也就具有了社会层面的意义,代表着“那些遭受苦难的人”。

在雪的少女时代,隐居僧人大臣道海以“师傅”的身份,勉强填补了“父亲”的缺席。道海致力于抹杀雪的性别特征,也是直接塑造了“修罗雪姬”的人。雪对道海的感情,是服从、敬畏和信任,这是传统意义上的“女儿”对“父亲”的从属关系,但却缺少“怜爱”和“依赖”的温情关照,因此,雪的成长过程,仍然是不完整的。

暗夜中的对练

暗夜中的对练在道海的严格训练之下,年幼的雪被迫抛弃情感,并且时时被灌输“复仇是唯一使命”的信条。一场夜晚的对练,女孩裸露身体,眼神凛冽凌厉,犹如嗜血的野兽。至此,她彻底抛弃了自己的性别,成为一种“非人”的存在。与日本文学中常见的、怨恨之女的生灵或死灵(如《源氏物语》中的六条妃子,《四谷怪谈》中的阿岩)设定,亦有几分共通之处。

雪的复仇方式,是高超的剑术,这实际上带有强烈的男性象征——剑是阳具崇拜,充满了“攻击”和“插入”的指涉意味。这或可证明,当女性向男权发起挑战,一旦动用了暴力手段,必然会不自觉地进入男性特质的桎梏之中,这种潜在的矛盾抛出了一个问题:遭受压迫的女性,该如何有效地进行反抗?

野兽般的眼神,非人之物的诞生

野兽般的眼神,非人之物的诞生作为反派的“父亲”形象,则以竹村半藏和塚本义四郎为代表。前者酗酒烂赌、潦倒不堪,象征了旧时代的底层阶级;后者则是一个阴鹜冷酷的军火商人,暗指崛起的军国主义。两个角色的命运,势必都以毁灭告终。但他们的儿女,却与雪产生了交集,从而将故事引向了一个意料之外,却又是情理之中的结局。

在影片的前半段,雪的复仇相当顺利,几乎没有遇到任何障碍。但是,当她在悬崖边遇见了竹村半藏的女儿昆布绘,却对这个善良纯真的少女动了一点恻隐之心。在潜意识中,雪当然清楚,这个女孩在得知真相后,势必会与己为敌。即使如此,她非但没有防患于未然,反而在手刃仇人之后,为昆布绘日后的生活做了安排。从这里开始,雪的冷酷内心,发生了微妙的变化。

雪与昆布绘的邂逅

雪与昆布绘的邂逅温柔恭顺的昆布绘,既是父权体制的受害者,同时又是一个坚定的父权维护者。在旁人眼中卑贱潦倒的竹村半藏,却是女儿心中不可替代的至上存在,他是昆布绘的精神依赖,也是束缚昆布绘的牢笼。如果说雪的复仇是“弑父”之举,那么昆布绘就是“制裁者”——她代表着旧时代的道德观念,对雪的反抗实施了惩罚。

雪与龙岭的彼此吸引

雪与龙岭的彼此吸引足尾龙岭则是一个彻头彻尾的叛逆者。他不愿依附有钱有势的父亲,离家出走后,创办了一家小报,致力于争取自我的话语权。就精神层面而言,雪与龙岭的处境是相同的,正因如此,雪才会容忍龙岭将自己的复仇故事付诸笔端。尽管小说见报之后,成功地引出了仇人之一的北滨冲野,但与此同时,隐藏在暗处的雪也曝光于公众的视线之下,身不由己地走上了一条不归之路。

龙岭身后墙上的标语口号,足以阐明这个人物的政治立场

龙岭身后墙上的标语口号,足以阐明这个人物的政治立场与足尾龙岭的邂逅,可视为雪的命运转折点。正如龙岭被异于常人的雪所吸引,雪也对这个玩世不恭的小报作家产生了兴趣。与此同时,埋藏在雪心底的、从未消失的女性意识,逐渐破冰而出。一个显著的变化是,当雪看到小女孩们的嬉戏,她“不由自主地被那歌声感动了”。当杀戮天使开始向往人间温暖,也就意味着女性情感的回归——对一个复仇者而言,这无疑是危险的信号,但雪本人却对此浑然不觉。

在传统剑戟片中,心态对剑术的影响是巨大的,而雪在“花月局”的室内乱斗中首次负伤,似也证明,在不知不觉间回归女性身份的她,不再是强大坚硬的“非人”,而只是一尊寻常的、会流血也会疼痛的柔软肉身。

“花月局”的厮杀结束后,雪和龙岭有一场湖中船上的对手戏,两人的对话被处理为画外音,象征着敞开内心的交流。此处有一个细节颇值得玩味:雪为龙岭吸吮伤口。这应算是她第一次与男子进行身体上的亲密接触,对于龙岭突如其来的拥抱,她也并未抗拒。至此,她默认了自己身为一个女人的立场,也接受了龙岭的爱意。

至此,随着一个男人的进入,莫比乌斯环被打破了,而这也正是悲剧之恋的开端。寄生在雪的潜意识中的“复仇之母”,绝不会轻易让出自己的位置。

这或许是全片最浪漫的时刻,短暂而动人

这或许是全片最浪漫的时刻,短暂而动人尽管影片并未点明雪和龙岭是否发生了肉体关系(雪在外出时甚至做比丘尼装束),但两人住在一起的事实,却进一步将雪纳入到“世俗”的框架中,不但削弱了这个角色的强烈个性,也让她不知不觉地适应了平淡安逸的日常生活。正因如此,当她听闻最后的仇家不但没有死,还竟然是爱人的父亲时,其惊愕之情溢于言表——雪后退一步,镜头落在她的面部,继而快速拉远,展现出一个遭遇当头棒喝而呆若木鸡的形象。

在这一场戏中,龙岭撕毁了尚未写完的《修罗雪姬》,表示“我不会再写了”。这是一个不祥的预兆,写作者既难以为继,角色也便随之消亡。雪与龙岭四目相对,曾经的种种记忆闪回——令人眼花缭乱的快切,牢房外飘落的雪、被鲜血染红的海水、一刀两断的尸体、墓碑前砍落的花朵——全部是与死亡相关的意象。我们已经可以预料,在接下来的第四幕,会迎来怎样的终结。

接下来的舞会杀戮,是华丽而悲怆的终结篇章。雪并未像以前那样独自踏上复仇之旅,而是在龙岭的协助下展开行动。此刻,影片复归于“暗夜白雪”的主题场景,在纷纷扬扬的雪花中,雪和龙岭对视,默然无言,两人抱着必死的决心而来,亦缺乏全身而退的把握。

一眼万年

一眼万年在最终的决战中,雪的利剑穿透龙岭的身躯,插入冢本义四郎的胸腔,“复仇”的胜利,是建立在“爱情”的毁灭之上的。但雪内心的痛楚,显然比枪伤更致命。

面对浑身浴血的爱人,雪的犹豫与不忍

面对浑身浴血的爱人,雪的犹豫与不忍她是一个找回了感情的女人,当复仇女神不再冷酷,“修罗雪姬”便失去了存在的意义。无情的圣女(贞女)形象,必将随之坍塌。

经典的一幕

经典的一幕身受重伤的女主角,失魂落魄地独自走在雪中,而满怀仇恨的昆布绘手持利刃疾奔而来。此刻的雪已经不再是“复仇者”,而是成为了昆布绘的复仇对象。此时,日本极道片惯用的“因果报应”,与雪之前所喊出的“血债血偿”,形成了完美的首尾呼应。

当昆布绘将匕首刺入雪的身体时,两个女子目光交错,这一刻雪理解了昆布绘,也幡然醒悟了自己的人生轮回;昆布绘大仇得报,却毫无喜悦之情,终于掩面哭泣,仓皇遁走。《修羅の花》的歌声再度哀婉地响起,只不过这一次,唱到“我的泪早已流干”便戛然而止。后面至关重要的那一句“我早已忘却自己是个女人”,不复出现。

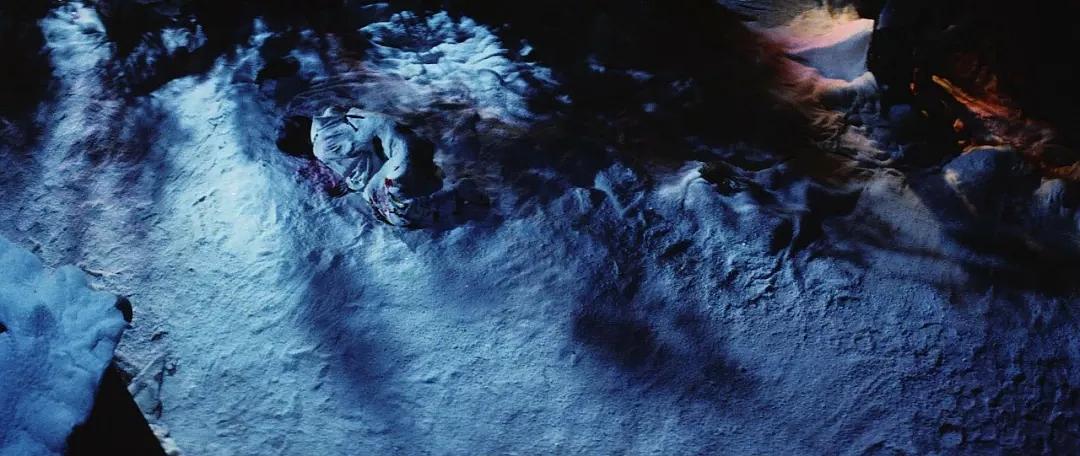

雪最后的身姿,犹如母胎中的婴儿,魔环回到了原点

雪最后的身姿,犹如母胎中的婴儿,魔环回到了原点滚烫的热血融化了冰冷的白雪,雪回到了母亲小夜的濒死时刻,发出撕心裂肺的哀嚎——这是女性的呐喊,是原始的力量,是失语中的抗争,也是穿透茫茫黑夜的,绝望中的希望。

- 女人一发狠,男人坐不稳

内陆飞鱼

《杀死比尔》2004初就看过的了,喜出望外的是我看的第一集是全彩版。当时《看电影》等一些电影杂志,从头到尾深刻解读了这部电影,昆汀导演创作这部电影时的创意引擎,以及其中很多细节的拼贴来源。记得,其中该电影的故事来源之一,就是1973年日本电影《修罗雪姬》,这是昆汀在录象租赁伙计时看的众多日本片当中的一部,昨天刚好在碟店发现了简装D5,双碟装,就忙不迭地找回来看了。封套很日本,比较吸引人,印有“日本版的杀死比尔”几个蝇头小字。

看之前我翻开《日本电影100年》的相关章节,对照参阅,但没有该片的有关叙述,不过关于《修罗雪姬》导演藤田敏八,关于在1960-1970年代日本剑戟片,书里面是这样概述的,由于受电视的冲击,1960年代末传统田园牧歌、游侠式的剑戟片市场式微,东宝映画的藤田敏八一批人应时而动,对剑戟片进行了一些改良,加入了诸多现代视觉元素,呈现出阴森、暴烈、惊悚的风格。成为一个不小的流派。

题外话,也许潮流势不可挡,还是相互呼应,互为竞争,反观咱们香港的电影,电影大鳄“邵氏”旗下也正流行,以张彻导演为代表的常常有“盘肠大战”具有鲜明视觉风格,凌厉刚烈的古装武侠片,而“邵氏”的死对头“嘉禾”电影公司,也因为有李小龙,开创了风格独特的现代功夫片,此风波及东南亚各地,乃至遍布世界。

《修罗雪姬》改编自七十年代小池一夫及上村一夫风靡一时同名漫画。讲述的是明治初年(相当于我们晚清),西风渐进,变法维新势在必行,此时官僚、军阀、恶霸横行各地,他们互相勾结,苛捐杂税严重,民不聊生。雪的“父亲”是一个乡村教师,在带着母亲、哥哥去任职的路上,被一伙三男一女为首的恶霸误认为是其的敌对势力,“父亲”和哥哥当场被残忍杀害,柔弱的母亲被他们蹂躏三天三夜后,最后被其中一恶霸强占为妻,前往京都开店,她忍辱负重强颜欢笑,终于杀掉这个仇人,身陷囹圄,判为死缓。

为了给自己留下后代报仇,她在狱中放荡不羁四处勾引狱警和官府人员,终于怀孕,在一个大雪纷纷产下雪后安然死去,狱友出狱后把雪托付一老僧学习武艺。经过严格残酷的训练,20年后雪姬下山开始复仇之旅,武艺高超的“修罗雪姬”(修罗,梵名Asura 。略称修罗。为六道之一,八部众之一,十界之一。又作阿须罗、阿索罗、阿苏罗、阿素罗、阿素洛、阿须伦、阿须轮。意译为非天、非同类、不端正。阿修罗为印度最古诸神之一,系属于战斗一类之鬼神,经常被视为恶神,而与帝释天‘因陀罗神’争斗不休,以致出现了修罗场、修罗战等名词)的名声传开。

藤田敏八在这部电影中,依然继承了日本电影一贯的唯美风格,同时赋予了人物日本民族特有偏执性格,这些特质集中在一部以女性为主角的复仇电影里时,血雨腥风显得冷艳而哀伤。影片人物众多,性格分明,打斗场景无论室内室外,布置巧妙,剑法残忍利索,直取要害,镜头流转很有新意,故事节奏紧张,一波三折,精彩流畅。而雪姬,形象纯洁美丽,一袭白色和服一尘不染,象雪一样干净,但是一心复仇,面色无情,目光冷峻,手持一把油纸伞(伞柄就是利刃的柄)独行高山大海,村镇城市,总是步履匆匆。不过,她对仇人女儿的手下留情,和另一仇敌之子的短暂爱恋,使人物没流于脸谱化,也更有东方味道。演员梶芽衣子姣好的容颜,乍一看有些像朱茵。应该说,《修罗雪姬》算是一部比较成功的商业片

那么,昆汀在《杀死比尔》里都借用了《修罗雪姬》的那些桥段呢?我粗浅地看下来认为是:首先,是人物设置和故事结构,《修罗雪姬》按照剧情分为四个段落,每个均以章回体似的字幕说明,而且两部电影女主角都是复仇女神,用的都是日本刀,不过一个是贵重武士刀,一个普通的平口短刀,复仇意志一往无前,刀锋过处寸草不留,《杀》中实拍和漫画相结合,《修》中也有漫画说明;其次,镜头运用和打斗场面,单打独斗和一人敌百的场面,砍肢断臂,鲜血狂喷,从功夫套路,到镜头大同小异,比如180度凌空旋转,从敌人身后飞到眼前,比如屡见不鲜的血如喷泉般喷射,比如《杀》中新娘一直记得自己躺倒恶人脚下时,仇人们得意地围观俯视尸体,《修》中也一直强调雪姬父母死后四大恶人得意地围观,镜头朝上,是四个恶人的面部特写;再者,音乐,杀死比尔里新娘杀掉仇人后总有一段凄婉的日本女子唱的歌曲,歌曲叫《The Flowerof Carnage Lady》(杀戮之花),曲子唯美空灵,歌词凄凉悲伤,衬托人物的孤独无助,很多搏杀场景,独特急促的日本音乐,也被昆汀学到家了,比如石井阿莲气势汹汹地带着手下一干人马,前往青叶屋决斗,和《修罗雪姬》中一般穿洋服的杀手穿过街道、天桥,去追捕报社记者的镜头、音乐,简直如出一辙。

最后要说的是,《修罗雪姬》还有下集,也就是这张DVD的第二面。第二集名称叫《修罗雪姬怨恨之恋》,讲述雪获死刑,被怪人所救,指派去监视刚刚萌芽的日本共产主义分子,原来这些怪人是政客和秘密警察。结果被共产主义者的言行感染,雪还开始有了一些爱国意识,倒戈相向。不过故事拖沓,雪的性格弱下来,中间有60、70分钟完全和武侠无关,后面完全是为打而打,加入了意识形态的东西,虽然有今后成为导演的著名电影人伊丹十三客串赤色分子,但还是不好看。把影片分为两集,难道这也是昆汀借鉴的方式之一?而且相同的是,下集都如此拖沓难看。

依然是那个受辱的话题。

当你或者你的亲人遭受这个世界上最极致的侮辱,而法律、道义、公理,无一可以为你讨回公道时,你会作何选择?

是匹夫一怒,血溅五步?这样做,究竟有何意义?

1973年的著名日本cult电影《修罗雪姬》,给了我们一个非常震撼的视野,一个非常震撼的回答。

很难形容《修罗雪姬》这部拍摄于1973年的日本电影给人的感觉,因为它实在太过特别。

很多人知道它是因为《杀死比尔》,昆丁这个天生剽窃狂在这部电影中近乎“无耻”的盗用了他喜欢的东方电影中许多元素,其中最重要的就是《修罗雪姬》,甚至主题曲都直接用了这部电影中的主题《修罗之花》。

但同样是女性复仇的主题,昆丁还是昆丁,纵然他再热爱东方文化,他依然是一个浸淫在西方“爱与救赎”中的人,无法修改自己的文化基因。而修罗雪姬则是修罗雪姬。除了同样看似柔弱却狂热、偏执,不顾一切,疯狂到底的女主角,除了明晃晃的日本刀以及跟廉价墨水不要钱似的到处乱喷的血浆,两者的根底还是如此不同——即使影评人把《杀死比尔》看作是《修罗雪姬》的致敬之作。

因为,复仇,特别是被凌辱者的复仇,在西方语境下,和在东方传统中,有着截然不同的意义。

《杀死比尔》里,乌拉·诺曼的复仇纯粹是个人复仇,无关道义。她原本就是一个杀手,只因想要金盆洗手做母亲时被同伴背叛,失去了孩子,就开始大开杀戒。而离奇的是,在这个过程中,居然人人都认同她的逻辑,不仅前来寻杀父之仇的女子得知她即将做母亲时就轻轻放过她,甚至还说了句“恭喜”。连日本武士传统的符号性人物“服部半藏”都会愿意为她的血腥之路打刀。在崇尚个人主义的西方语境中,似乎一个人受到了严重伤害,就已经可以为通往地狱的道路尽头,打开天堂的入口寻找到充分的理由。

《杀死比尔》剧中无数的镜头,场景都堪称对《修罗雪姬》的致敬。

《杀死比尔》剧中无数的镜头,场景都堪称对《修罗雪姬》的致敬。 但这两部电影,却有着截然不同的内涵。

但这两部电影,却有着截然不同的内涵。而“修罗雪姬”要复仇,活着的所有意义唯一意义就是复仇,为复仇而生,为复仇而死:为什么复仇?为了谁复仇? 我想西方人,根本无法真正理解甚至,连今天的日本人都无法理解。——虽然他们的文化中,一贯有着化身“般若”的怨女传统。 唯一可能真正理解《修罗雪姬》的,我想,恰好是今天的中国人。

(无需多言,今天我们每一个人心中都有一个修罗雪姬,因为我们每一个人,都能切切实实的感受到,那种被凌辱却无能为力的感同身受。)

(无需多言,今天我们每一个人心中都有一个修罗雪姬,因为我们每一个人,都能切切实实的感受到,那种被凌辱却无能为力的感同身受。)被剥夺感,是大时代中永恒的主题

明治初年,日本初步西化开放,社会剧烈动荡,价值观彻底混乱——所以,才会发生几个社会底层的流氓煽动无知村民化为暴民,随随便便就打死了雪姬母亲的丈夫和儿子(走在大马路上不知道为什么就被打死了,据说是因为恰巧穿了一件白色的西服),又奸污雪姬母亲并霸占她的事。然而,被日日凌辱的雪姬母亲不顾一切杀了四个流氓中的一个,不仅没有被判“正当防卫”,也无人去追究雪姬父亲的死,自己反倒被送进监狱。于是她把所有的希望都寄托在了未出生的孩子身上——不顾一切勾引她能接触到的任何男人生孩子,不管生谁的孩子,只要能为自己和丈夫儿子报仇,这是雪姬母亲唯一活下去的动力。

二十年后,剩下的杀害雪姬父亲的三个凶手,除了一个穷困潦倒外,其余两个都洗白了自己的原罪,靠着胆大妄为,官商勾结,不择手段成为了上流人物,主谋甚至成为了万人敬仰的大财阀,他们对当年的罪孽毫无亏欠之意,更无悔罪之心,反而更加理所当然的弱肉强食般继续踩着他人的尸骨往上爬。于是,雪姬出现了,她从头到尾面无表情,一身白衣,一把短刀,遇鬼杀鬼,逢佛杀佛——复仇,复仇,复仇。

来自黑暗之中一身白衣的她,拥有摄魂夺魄的美丽。

来自黑暗之中一身白衣的她,拥有摄魂夺魄的美丽。雪姬是谁,为什么复仇,谁和她有着真正的仇恨,她复仇的合法性是什么?……在《修罗雪姬》中,一点也不重要,重要的是,既然法律、道德、人心都不再能审判狂欢的凶手,那么,一个最柔弱女子就理所应当承担起了复仇的责任。那个柔弱的女子可以有一个隐喻,那就是延续几千年的传统伦理和文化。

1973年,正值日本电影的巅峰期,其实现在想来,也是日本传统文化真正面临外界压力的时期:美国在人类学家本尼迪克特《菊与刀》的指引下,开始了对日本传统文化的改造,美国人说,日本应该成为一个“真正”的现代国家。美国差不多成功了。但改造的代价是什么?没有人能预料,于是一个文化系统中最敏感的人——艺术家们开始了无声的抵抗,这种反抗近乎本能,却又充满无力和绝望。当然,他们也开始反思,反思就像一把洒在受伤花朵上的盐一样,让他们的作品盛开的更加美丽,那是最后的疯狂之美,耀眼得让人眼睛都睁不开。只是不知道那个时候的他们,是否意识到了这真的就只是昙花一现——一如日本泡沫经济。

修罗雪姬,白色的雪,红色的血,毫无感情的审视着贪婪堕落的罪人,她毫无退路:没有任何外在的力量支持她;她毫不怜悯:既不怜悯自己,也不怜悯别人,因为毫无意义,因为她根本不在乎有没有未来;她无母无父:给了她生命的母亲死了,而非血缘的父亲纯粹孬种,有血缘的父亲根本不知道是谁(唯一可以确定的是他是个连监狱女囚都凌辱的无耻流氓)。雪姬本身就是个“杂种”。所以,她只有抛弃一切,堕身修罗,置之死地而不求生。

雪姬的身后,不是一个被侮辱到极致无处伸冤的母亲,不是一群被侮辱的女人(电影中雪姬出生于监狱,是由监狱中的一群女人抚养长大),更不是一个已经注定被遗忘的阶层(帮助雪姬复仇的,是幕府遗留的大臣),而是一个被侮辱与被损害的民族,是在汹涌的“现代化”浪潮中感觉到了文化血统即将消亡的整个国家,整个历史,整个文明。

她们,终于化身为修罗。 ……但这也是最后的复仇了。

日本高僧一休曾经说过,“入佛易入魔难”,这似乎是日本民族骨子里的东西。这种一退到底的疯狂,正是日本传统文化对他们越来越无力抵御的“现代文明”一次意淫式的彻底复仇。

可是,纵然飘起漫天的雪花,流干所有的鲜血,也无法阻挡因果轮回的报应。复仇当然要付出代价,践踏一切自然也会被一切践踏。东方的浓浓宿命轮回观并不会像《杀死比尔》一样,为复仇者留下哪怕一丝光明。当雪姬葬送了自己唯一的爱情也是自己未来最后渺茫的希望完成复仇时,她的生命已经结束,最后那个同样是为了复仇而向她捅刀的女人,不过是让心念俱灰的她了结一切的符号,也是杀戮螺旋的终点。雪姬倒在雪地上,这次染满雪地的是她自己的血,那么红,那么白。她声嘶力竭的狂吼,是意识到自己人生毫无意义的绝望吗?我想导演肯定不知道,没有人知道。

然而所有人都清楚,即使能杀光仇人,雪姬的复仇最终也没有成功。在无论是在日益壮大的权力阶层前,还是在无法逆转的现代潮流中,雪姬的复仇都只是螳臂当车。或许这个穿着传统和服的女性形象本身,已经说明了导演心中虚弱的底气。(可以参考我们今天在主流媒介上看到的主要少数民族形象。)

受伤的雪姬最后在雪地上呼喊,是本片最震撼的一幕。那声音,好像

受伤的雪姬最后在雪地上呼喊,是本片最震撼的一幕。那声音,好像……我非常非常非常喜爱《修罗雪姬》这部电影(纯属个人趣味),我热爱那样的复仇,那样的绝望,那样的彻底。毋庸多言,对生性凌厉的我来说,简直是整个骨子都被她吸引。我无法抵御复仇的力量感,无法抵御那样深刻的不留退路的爱恨。但我也开始明白,越来越清醒的明白,“所有挥舞下的刀最终都会砍向自己”。无论怎样欣赏在魔幻现实中毫无退路的人和文化,以及他们轰轰烈烈的最后一击,都无法阻挡大势已去的命运。无人能批判其中的善恶,而对错则注定超越我们的生命。这是我们这代人的命运。

惟愿鲜血灌溉之下,依然有新的花朵开放,有时候我甚至也疯狂的想,哪怕是邪恶的花又怎样?

《修罗之花》 悲伤的雪降落在死寂的早晨, 迷路的狗在嚎叫 木屐声划破空气 我肩负着银河的重量 我的伞把我引向黑暗不归路 我是个行走于生死边缘的女人 多年以前就已经没有了眼泪 所有的同情 眼泪和梦想 雪夜和明天 都没有意义 我身陷于复仇的河流中 早就忘了自己的女儿之身

这几天,反复看到有文章引用易中天的话,“中国人有三个梦,明君梦,清官梦,侠客梦。”大概是说连侠客都没有的时候,就是匹夫之怒之时。然而时代过去了这么久,梦也该醒了。在这个世界,不需要明君,不需要清官,不需要侠客,也应当不再需要复仇。

- 图文版:

细雪微落的傍晚,和服女子持伞而行,一袭白衣道尽了孤寂与肃杀。娇柔躯体欺近敌前,飘逸空翻闪离险境,油纸彩伞挡格来袭,伞柄劲刃夺命追魂:这是日本剑戟类型片《修罗雪姬》(1973)中笑傲影史的飙血斗戏。影片问世的三十年后,昆汀仅对其叙事表层进行了重新加工和视听强化,就鼓捣出了挺进IMDB250的《杀死比尔》系列电影。欣赏过青叶屋大厮杀之终极PK的读者,可就石井阿莲的和服木屐、二刀流的武技设计、空翻腾挪的格斗技巧、暗夜静雪的厮杀氛围等等自行对号入座,因为这一切在《修罗雪姬》中皆早有描摹。

六出玉尘,悚化飞红

复仇的传奇开始于日本国东京都监狱八王子市神奈川县分监,那是明治七年大雪纷飞的寒冷冬夜。伴随着初生婴儿的啼哭声,摄影镜头在阴冷晦暗的过道里缓缓游走,白衣包裹的女婴豁然跃入眼帘。铁栅外的漫天飞雪如絮如梦,红衣女囚的肃穆群像渐入景框。病榻上的产妇凝视着天窗外的凄风碎尘,向女婴阿雪宣告了其复仇的人生使命。雪虐风饕之声骤然啸起,摄影镜头上移至囚室天窗,六出玉尘悚然化为了漫天飞红,影片片名在令人窒息的血色中倏忽呈现。

以上即是被叙事情节结构成美学形式的首幕空间场景,这类场景中往往蕴含着提纲挈领的叙事与象征元素:室外狂风暴雪的恶劣气象,对应了复仇主题肃杀的格调,也象征了变革所导致的社会动荡,而六出玉尘悚化飞红一幕,预示了即将到来的腥风血雨,也阐明了用杀戮来净化世间的价值理念;室内阴冷晦暗的囚房环境,是滋生成长怨毒之花的心境写照,更是政府威权钳制社会母体的象征,而氤氲出母性气息的红衣女囚群像,正是在社会动荡中饱受苦难之日本社会母体的意象化,她们的肉体和内心都已是血痕累累!作为初生婴儿的雪姬,其白衣包裹的造型既说明了纯真善良的人性本初,暗示了血脉至亲的死于非命,更凸显了荡尽污浊的人生使命!

以上述基本元素表达体系为诠释原点,通篇影像的叙事明线和反思暗线同时展开:前者是修罗雪姬行走在人魔边缘披风飙血的复仇叙事,后者是电影作者伫立于历史理性的高点之上,对变革时代中人性纷扰世相百态的审视反思。

章回结构,跳接时空

复仇驱力的交响乐章共分为四个段落:爱恨天性身陷复仇命索、泣血修罗之人形化身、血溅油纸伞/凋落花之心、地狱终极篇之假面狂欢。第一章节结合前述的序幕部分详尽描述了复仇缘起与蓄势的历程,而第二、三、四章节则分别展现了修罗雪姬向血案凶手竹村半藏、北滨冲野、塚本义四郎索命复仇的血戮视飨。

第一章节内叙事时空的精妙跳接令人叹为观止,在短短二十五分钟的电影时间内囊括了如下六条叙事脉络:

1、 修罗雪姬在墓园中吊唁亡母鹿岛小夜的情景:作为起点、中点和终点,完美分割了全章节的叙事时空。而声画分立的解说音,说明了历史背景、时代苛疾和雪姬心境;

2、 修罗雪姬为追查仇人下落的村落之旅,与其在墓园中的行进镜头实现了完美拼接;

3、 承接序幕的狱内人物互动(被拆分为三段),随鹿岛小夜的死亡而结束;

4、 鹿岛小夜的追忆(被拆分为三段):明治六年六月,鹿岛小夜一家三口在赴任途中(夫君鹿岛刚被委任为某校教师)遭遇了血税暴动的农民组织。因为鹿岛刚身着欧式白色礼服,就被诬蔑为谣言中杀兵卖血的“白衣男子”。在忍受了失去至亲的惨痛和轮奸蹂躏的屈辱之后,鹿岛小夜被恶徒正景德市收入屋内,虽几经隐忍终于手刃仇人,但却因此而身陷囹圄。为求得后嗣以完成复仇,她终日与众狱卒肆意交合;

5、 修罗雪姬辞行时的静默画面和授业恩师的魔化教诲;

6、 修罗雪姬为习得武技的残酷修行。

以上六支十段的影音片羽,被电影作者剪辑衔接得浑然天成,其中也不乏妙手偶得的精彩视听语言,比如第四支第二段与第三支第二段的剪辑过渡:强暴冲击的凄厉惨呼和分娩耗力的呻吟嘶鸣,在蒙太奇手法下穿越时空的界限交织共振,最终嬗变成为死亡的休止符。前者代表传统家庭妻子身份的符号化死亡,后者则是生命光华即将晦灭之时的幽深呐喊。

咒怨母体,魔化教诲

“阿雪,为父亲、兄长和母亲报仇雪恨!”从表层意义上看,这段遗言的逻辑是混乱无稽的。雪姬的生身父亲只会是狱卒群体的一员,而不是被委任为教师的鹿岛刚。但只要我们认真审视赴任行途的分镜,就不难发现分别身穿欧式礼服和传统和服的父亲和母亲,其实是时代精神理想父性和日本传统社会母体的象征,而作为爱情结晶的儿子一路欢乐前行的影像,正是社会变革在其理想化层面的美好愿景。但完美臆想一旦面对现实的试炼,必然如绚丽气泡一般瞬间湮灭。

明治维新的变革举措是对传统日本社会的根本性冲击,种种难以言喻的苦痛纠结应时而生。为了应对传统社会母体的应激反抗,国家机器对社会母体的暴力钳制在所难免:这就是序幕中红衣母体身陷牢笼的符号所指。而极权主义与社会母体的互动联系,正如监狱狱卒与雪姬亡母的麻木群交:前者虽然奴役和剥夺了后者的肉体和自由,让后者的精神世界淹没在机械重复之中,但依然能够赋予后者澎湃激越的高潮快感。

因此,雪姬亡母遗言的潜层真意是:为了腐化死亡的理想父性、为了伤痕累累的传统母体、为了过早夭亡的美好愿景,将这个唯利是驱的时代推向复仇血祭的案台!而雪姬的精神父亲高僧道海,也用其魔化教诲实现了修罗饲育:“你必须时刻牢记使命,忘却复仇之外的一切!你是来自地狱的修罗,注定是极度邪恶的本质!”

百鬼狰狞,上帝无言

因此修罗雪姬在刺客生涯的起始阶段,就将杀戮价值依托在了时代苛疾之上,进而将杀人换金的商业行径刻意提升至道义高度(你究竟是为谁而复仇?为所有遭受苦难的人!)。然而邪恶属性所衍生的索取驱力,已被时代精神整合转化为社会发展的助力。只要富国强兵的时代要求依然存在,单纯杀戮就无法从本质上解决问题。更为重要的是,利用屠戮生灵的过程来斩获复仇的冰冷快意,这种心灵性态在本质上就是极度邪恶的!

白衣血案发生的明治六年不仅推行了军制改革,而且建立了警察制度,分别从对外和对内两方面奠定了中央集权国家的基础。与此对应的是廿年后的塚本义四郎和北滨冲野,他们的身份分别是军火官商和警察头目。而在行刺北滨冲野的第三章里出现的足尾龙岭,则是自由民权运动群体的代表。开始时他对复仇行为的态度是暧昧不明敬而远之的,直到心中的信仰体系被塚本义四郎的生存哲学彻底击溃后,他才将微茫的希望投射在以暴易暴的刺杀行动上。所以在行刺塚本义四郎的第四章中,复仇的利刃从足尾龙岭的躯干中借道而过,径直刺入了军火官商的胸腔。悲壮的死亡对应了维新历史上自由民权运动的短命,宣告了自由民权人士的身份死亡,更暗示了杀戮暴行的深重负面影响。

如果说足尾龙岭的牺牲象征了其超越思想局限的进步,让修罗雪姬的滥杀行为在价值意义上拥有了薄弱的立足点,那么复仇篇章第二部分的潜层所指则揭示了更为悲怆的现实:当时代精神所催生的邪恶元素在无数原本善良的个体上生根发芽,唯利是图的人生哲学已经渗透到了底层民众的肌理深处时,狂暴的杀戮反而加重了众生的苦难和世间的戾气。竹村半藏即是底层民众的代表,他被塑造为身陷酒色财气泥淖的潦倒角色,虽然曾随波逐流参与了滔天血案,但其内心深处一直在规避着那段可怕的回忆。他的被刺身亡直接导致了其女儿昆布绘的蜕变:与修罗雪姬同为时代女儿的昆布绘,与前者一样都要直面世间的苦难。她为维持家计而出卖肉体,虽历经欺凌却毫无怨念。为了向竹村说明收入来源,又恐刺伤父辈残破的自尊,她终日辛勤劳作编制竹器,即是这些产品注定要被丢弃。昆布绘应对苦难的举措原本是善良从容的,她送给修罗雪姬的工艺竹剑完美地诠释了这一点,但竹村半藏的惨死事实将这个恬淡的女子也推入了仇恨的河流。

让我们把目光转回那海上浪涛无尽击打山崖的远景构图,以及编制竹器和竹村半藏被抛入大海的坠落轨迹,这象征着时代浪潮强力无情地吞噬了穷途末路的一切——无论是落后的生产力还是被淘汰的社会人。与此构图有机呼应的另一影像是:当修罗雪姬一举击杀竹村半藏时,俯拍视角的镜头陡然上升数倍高度,那是历史理性对喧嚣尘世欲望冲撞的永恒凝视,大远景中的人物变成了微不足道的斑点,而云波诡谲的时代浪潮依然汹涌奔流而去!

(本文原载于《看电影·午夜场》2013年8月总第563期)