人类的呼声 The Human Voice(2020)

又名: 人声(台) / 人之声 / 人类的声音 / La Voz Humana

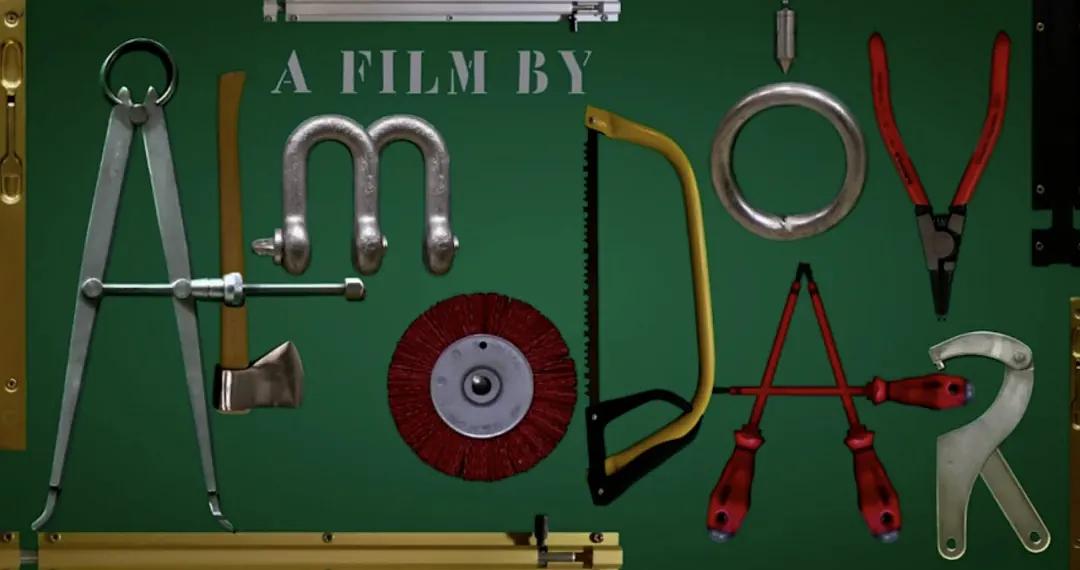

导演: 佩德罗·阿莫多瓦

主演: 蒂尔达·斯文顿 阿古斯丁·阿莫多瓦 Miguel Almodóvar Pablo Almodóvar Diego Pajuelo Carlos García Cambero

制片国家/地区: 西班牙

上映日期: 2020-09-03(威尼斯电影节) 2020-10-21(西班牙)

片长: 30分钟 IMDb: tt11760792 豆瓣评分:7.3 下载地址:迅雷下载

简介:

- 一个女人在电话中得知,相爱五年的情人将于第二天与另一个女人结婚,于是她陷入了极度抑郁。

演员:

影评:

蒂凡尼的早餐、夜色温柔、Music for Chameleons、A Manual for Cleaning Women、Too Much Happiness、Girl、Welcome Home

(阿莫多瓦第一部英语长片的原著)

(特别提一下,Too Much Happiness作者Alice Munro是阿莫多瓦很喜欢的作家, 改编自她的另一本书)

回望第77届威尼斯国际电影节,除了最终荣获金狮大奖的赵婷导演的《无依之地》以及其他获奖影片外,最大牌的一部作品当属西班牙电影大师阿莫多瓦的新片《人类的呼声》。

影片《人类的呼声》是一部女人的独角戏,是关于爱情、欲望和自我救赎的启示录。这部时长30分钟的短片,也是阿莫多瓦与“高冷女王”蒂尔达·斯文顿的首次合作。

蒂尔达·斯文顿在映后说,“我曾经请一个牧师为我祈祷,让我可以在一部佩德罗·阿莫多瓦的电影中扮演角色。我曾以为这是不可能的,因为我不会说西班牙语,但是电影是一种通过凝视、理解而形成的全球性通用语言。”

而本届威尼斯电影节的终身成就奖,也正好颁给了蒂尔达·斯文顿。阿莫多瓦的这部新片赶在这个重要节点做展映,无疑有着非凡的意义。

正如蒂尔达·斯文顿获奖致辞中所言:“电影是我的欢乐园,是我真正的归属……我们可以继续信赖这个巨大有弹性的、广阔狂野的、活力无边的、永远包容的电影状态。这里有我们需要的所有一切。魔毯仍在飘扬,且永远不会消失。”

短片《人类的呼声》改编自法国电影文学大师让·谷克多写于1928年的独幕剧《人之声》。故事是关于一个女人和情人之间的最后一次电话,而她的情人正打算娶另一位女人为妻。

阿莫多瓦从这部独幕剧中汲取灵感,由此诞生了他创作生涯中难得的英文对白作品。

极度大胆的色彩运用,颇具张力的表演状态,爱恨分明的角色塑造,向来是阿莫多瓦电影中明艳的西班牙底色。在《人类的呼声》中,他再次用极具代入感的镜头,剖开了一个濒临崩溃边缘的女人的迷失、挣扎和浴火重生。

第一个镜头,在灰暗空旷的仓库里,蒂尔达·斯文顿身穿一袭华丽红裙,怅然若失地在一把木椅上坐下。此时的她,碎发凌乱,眼神空洞。画面一转,她又换成一身黑袍,呼吸沉重。

整整两分钟,没有一句台词。唯有聚光灯打在蒂尔达削瘦苍白的脸上,戏剧感呼之欲出。

随后故事正式展开。身穿明亮蓝色西服的蒂尔达·斯文顿,面无表情地牵着家养的边牧犬,到商店买了一把斧子。

蒂尔达回到家,独自在沙发上喃喃自语:“四年了,你一直都说会回来,直到三天前。”她失落的眼神里,满是对爱人不辞而别的绝望和尚存的一丝不甘心。

换上鲜红色毛衣的蒂尔达,举着香槟在夜里徘徊,就像一团凝结的火。某一瞬间,她突然爆发,砸碎酒杯,拿起斧子,歇斯底里地向铺在床上的黑色西装疯狂砍去。

那一刻,高举的斧子与墙上古典油画中的裸体形成了鲜明对比。等到蒂尔达终于冷静下来,她便吃完药片蜷缩在床上,独自承受眼前的情感困境。

绿色床单,红色毛衣,以及破碎的黑色西服;阿莫多瓦用极具视觉冲击力的色彩,向银幕前的观众展示了女人破碎而扭曲的情感状态。

清醒过后,蒂尔达补完妆,终于在焦灼中等到了来自情人的电话。一段长达15分钟的精彩独角戏由此开场,我们从头到尾都听不到电话那头的声音,却能够通过蒂尔达极富张力的表演状态,时刻感受到情感的起伏跌宕。

最开始,蒂尔达强忍着情绪假装镇定,试图用轻松的语气挽回爱人。她告诉他,自己一切都好,他的狗一直在等他回来;她告诉他,可怜的小狗一直不明白为什么他会突然消失。

然而,情人并不为所动,依然冷血地决定要离开。蒂尔达的情绪便逐渐失控,开始抱怨、质问,进而怒吼:“为什么就这样离开一个爱了四年的女人?”

她说,“其实我过得很不好,状态非常糟糕,药品几乎成了我唯一的朋友,但我还是化了妆等你回来,因为我想给你看到我最好的样子。”她的声音忽然低落,“我昨晚做了梦,但那是你的梦,我的梦已经和你一起走了。”

蒂尔达·斯文顿将一个失恋女人的脆弱、敏感而摇摇欲坠的状态演绎地淋漓尽致,而她自身气质里独有的冷傲和锋利,更是让观众们随着角色情绪的打开而屏住了呼吸。

直到电话突然切断,蒂尔达决绝地走向衣橱,换上一件黑色皮衣。继而,她拎起红色水桶冲出门,就像一切都早已准备好的那样,将汽油浇满了阳台和仓库。

情人的电话再次响起,他是来说最后一句“再见”。而蒂尔达用冰冷的声音说,“你现在看向我们曾经一起住过的地方”,“没看到我没关系,你就看向那里,然后想象我。”说完,她便冷静地扔下了打火机,蓝色的火焰瞬间蔓延。

是的,她要学会说再见了。昏暗的仓库里,熊熊火焰燃尽了她四年的回忆。她带着狗平静而笃定地走了出去,门外是一片非常刺眼的光明。

阿莫多瓦在影片中用了鲜明的色彩表现人物的状态,那些大面积高饱和度的服饰便象征着角色情绪的多次改变。蓝色西服代表了暴风雨前的平静,红色毛衣预示着情绪的第一次爆发,黑红色睡袍是内心的矛盾与挣扎,而最后的黑色皮衣则是女人走向新生的铠甲。

所谓一个女人一台戏,蒂尔达·斯文顿用抓人的表演带我们经历了一场痛苦的自我救赎。阿莫多瓦说,这部短片就像是一节关于欲望的道德课,而那些爱情的迷失与挣扎,同样也在这场独白中无处不在。

其实人类的呼声,也是自己内心的声音。只有放下纠结,听从内心的召唤,才能走出痛苦,与自己的人生和解。

作者| 又青;公号| 看电影看到死

编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处

西班牙大导演佩德罗·阿莫多瓦驰骋影坛30多年,一直坚持用母语创作拍摄,没想到第一部英语作品《人类的呼声》竟然是一部短片,更意外地的是,他没有用上以往任何一位御用女演员(卡门·毛拉、佩内洛普·克鲁兹),却找来英国实力派蒂尔达·斯文顿初次合作,碰撞出令人惊喜的火花。故事改编自法国剧作家让·科克托于1930年的同名独幕剧,讲述一名女子在与恋人最后一次电话交谈里陷入精神崩溃,最后迎来一个意想不到的结局。不论是主题还是布景设计,这部短片都遥相呼应导演早期的成名作《崩溃边缘的女人》。

布景设置在一个仓库的片场里,从片中那个致敬德·帕尔玛的俯拍镜头,可以看到主人公的公寓其实是由木板间隔的房间而成,室内设计则是阿莫多瓦标签式的色彩和家具。而透过开头和结尾两场戏,导演故意暴露出这种拍摄现场的架构,既成功地保留了原著中的戏剧本质,也融入了他独有的风格。这种富于戏剧意味的设置不断重复出现在他的作品中,从早期的《欲望法则》和《崩溃边缘的女人》,到千禧年代的《对她说》和《不良教育》,再到前两年的《痛苦与荣耀》,打破戏剧和电影两者壁垒的手法令情节游走在回忆和当下,构建出虚构与真实的两重空间,彰显出复杂多变的叙事层次感。

▲阿莫多瓦标签式的色彩和家具

▲阿莫多瓦标签式的色彩和家具而在这部短片里,这种舞台戏剧感有另一层的现实隐喻。正如主人公的住所描绘所示,她的桌面上堆积着电影DVD和书籍,她平时极少出门,只通过电话与外界联系,这很明显就是疫情隔离期的日常生活写照。主人公独自生活在一个空旷的住所里,除了让我我们感受到她的孤寂落寞之外,还能嗅到一种略微惊悚的气氛,开头女主角去商店买斧头的一幕就精彩地抛出了悬念。 她买斧头用来干什么?之后在她情绪爆发的一幕给出了答案,由此,观众开始感觉她是一个“崩溃边缘的女人”,这算是阿莫多瓦向来钟情刻画的女性人物。她们被男人无情抛弃,犹如面对无尽的深渊,而她们的应对行为也随之充满了戏剧张力,推动叙事向着不可预知的结局发展。

据导演所说,这个故事还融入了他个人的真实经验,除了疫情期间在家看书观影的习惯外,想八卦导演情史的影迷不妨仔细挖掘主人公对待男友的细节。她不仅保留着男友的书信,还有他曾写过的便条,这个细节让我有一种说不出来的感动。情侣间看似微不足道的日常举动,却往往成为了女性情感里的最后一根稻草。

▲蒂尔达·斯文顿激烈而深情的表演

▲蒂尔达·斯文顿激烈而深情的表演当然,不得不赞赏斯文顿的演绎,她极少演绎过这种忍气吞声、纠缠于旧情人的角色,不过对她而言,实在毫无难度可言。她戴着耳机对着空气说台词,呈现出复杂的情绪变化,表演游走在夸张与沉静之间,时而流露出舞台剧演员的刻意感,时而又捕捉到真实女性的敏感度。她独撑起这个有趣别致的剧本,不同于以往作品中“崩溃边缘的女人”,阿莫多瓦为她设计了一个意想不到的结局。 片尾的一场大火烧掉的不只是两人的往日旧情,还隐喻着女人主动抛弃对男人的幻想,重回现实世界。这个复仇式的结局显然更符合当下的女性思维,看作是一则女性独立宣言似乎也并不为过,这绝对算得上是导演对原著剧本的一次成功的现代改编。

过去一年,全球电影产业步入寒冬,影院纷纷关闭,制作陷入停滞。作为欧洲电影中枢的戛纳电影节几十年来首次取消,为艺术电影蒙上了一层阴影。一年以来,全球电影产出尚且不多,遑论令人振奋的佳作问世,而在这种令人绝望的局面下,西班牙电影大师佩德罗·阿莫多瓦最新作品《人类的呼声》可谓提神醒脑的一剂良药。这部半个小时的短片是他导演生涯中的第一部英语片,去年在威尼斯电影节进行了展映,英国著名女星蒂尔达·斯文顿在其中扮演了唯一的角色,奉献了教科书式的绝佳演技。

阿莫多瓦版《人类的呼声》(The Human Voice)改编自法国著名导演兼编剧让·科克托(Jean Cocteau)的同名戏剧作品,讲述了一个女人在电话中得知相爱五年的情人将于第二天与另一个女人结婚,于是陷入极度焦虑与恐惧的故事。1930年,《人类的呼声》在法兰西喜剧院首度公演,此后几十年间,该作品不断被搬上各国戏剧舞台或被改编成电影作品。在电影改编作品中,最著名的包括由金熊奖导演特德·科特切夫(Ted Kotcheff)执导、奥斯卡影后英格丽·褒曼主演的1966年美国ABC电视台版,以及由爱德华多·庞蒂执导、戛纳影后索菲娅·罗兰主演的2014年意大利版。从卡斯可以看出,由于该剧是独角戏,而且剧中角色情绪变化多样,对演员要求极高,所以往往最有实力和名望的女星才敢挑战该作。

不仅是演技,演员本人的情感经历也往往在饰演时起到非常重要的作用。拿英格丽·褒曼来说,其在40年代观看了《罗马,不设防的城市》之后被意大利导演罗伯托·罗西里尼(Roberto Rossellini)深深折服,随后不久便抛夫弃子与罗西里尼私奔,此举也让保守的好莱坞抛弃褒曼,直到七年之后,褒曼才最终得到机会在美国大银幕上复出。然而,恰在褒曼在美国的演艺事业回暖之时,罗西里尼却爆出绯闻,二人的浪漫恋情不久之后即宣告终止。66版《人类的呼声》正是在褒曼复出之后拍摄而成,从中明显可以看到不少褒曼自身经历的影子。索菲娅·罗兰版本同样不乏类似的质素:事实上,导演爱德华多·庞蒂正是她与丈夫卡洛·庞蒂(Carlo Ponti)的儿子,而索菲娅·罗兰与当时已婚的卡洛·庞蒂在正式踏入婚姻殿堂之前也是历经大段艰难长跑,此间不乏像加里·格兰特这样的好莱坞男星对其倾慕不已,并与之产生了火花四射的爱情。一句撕心裂肺的台词,时常折射出演员本人一段悲伤往事,正是这种情感上的真实,使得上述两版《人类的呼声》足以击中观众产生共情。

如果说这两个版本当中,女性在情感关系里的地位处于绝对的劣势——她们无论如何恳求都无法挽回一个“负心的男人”,那么阿莫多瓦的版本则对这种传统的权力关系和价值构成了极其有力的反拨和颠覆。这一点从选角上就可以看得出来——主角蒂尔达·斯文顿本身就是具有中性色彩的,甚至可以说是当今最中性的演员之一;我们也很难具体判断电话另一头的爱人到底是什么性别,片中对恋人性别的唯一提示可能来自摆在床上的西装,但究其款式也很难确定就是男装。对比之下,另外两个版本要不然就是提示具体的年代背景,要不就是直接给出一张被女主角撕成碎片的男性照片。对主角性别和性向的刻意模糊使得阿莫多瓦版《人类的呼声》具有明显的酷儿属性,同时也让这部作品变得更加抽象起来,可以说是三个版本中唯一能够将“女人的呼声”拔升至“人类的呼声”的一部作品。

不仅是在有意淡化性别色彩,阿莫多瓦的版本也塑造了一个与前两个版本非常不同的女性形象。事实上,斯文顿所饰演的这个女性是坚毅而勇敢的。尽管阿莫多瓦版《人类的呼声》也让女主角用大量时间挽留爱人,体现出情感关系中人的脆弱与多情(这方面来看,阿莫多瓦对让·科克托原作的改编极其有限),但在短片结尾,斯文顿一把火点燃了整个住宅布景,“爱之火”既是强烈情感的象征,也意味着一段关系的毁灭与终结。接着,斯文顿大步流星地从黑暗中走出到现实世界,并跟爱人的狗对话,表示以后她自己将成为它的主人,告诫小狗要习惯没有之前主人的生活。这样一个建立主体性的精悍段落,与前两个版本结尾所呈现的在空房间中独自痛苦心碎、度过漫漫长夜的女人相比,实现了完全相异的表达。不仅如此,片中还出现了一个其他版本当中从没出现过的意象——斧子。作为一种力量的象征,斧子展现出了一种决绝的、一刀两断的姿态,也体现出这个时代对女性主义和同性平权日益强烈的呼唤。

从内核上,最新一版《人类的呼声》无疑是被“阿莫多瓦化”的,而从视觉上看,这一版毫无疑问也具有阿莫多瓦一贯的风格和特点,无论是家居内饰还是一些道具,都是红黄大暖色,给人以强烈的视觉冲击。其中一个镜头里,阿莫多瓦给出一捧红色和黄色药片的大特写,对这些药片的强调固然是其他几个版本中都没有的,而这种强调与其说是在强调自戕的情节,不如说是在强调鲜明的影像。从这里,我们可以管窥阿莫多瓦版《人类的呼声》的作者性,也可以感受到其作品高度的视觉化。事实上,《人类的呼声》这一戏剧作品在影像化过程里不得不解决的棘手问题有很多,其中之一就是那根难缠的电话线,它非常限制演员的发挥,让没有办法自由走动,因此也限制了导演的场面调度,很容易让作品失去动感。

非常有趣的是,三个版本在这个方面采取了三种完全不同的解决办法。爱德华多·庞蒂的版本使用了大量空镜和闪回镜头来制造怀旧舒缓的氛围,平衡调度上的平庸和空白;使用较为常规的摇镜去展现生活场景,并以全景镜头展现人与空间的关系,广角之下,时年80岁的索菲娅·罗兰显得异常孤独。特德·科特切夫这一版虽然也被电话线掣肘,但场面调度比意大利版高出一筹,他非常聪明地将空间上的限制逐渐转化出一种“牵绊”“束缚”的意味。科特切夫还将主人公的面部特写“固定”在标准画幅中并频繁进行剪辑,用各种仰拍和俯拍等非常规机位营造出一种不安的气氛,以此来表现女主角情绪的起伏不定。尽管是一部为电视台拍摄的短片,科特切夫仍然在当时的技术条件之下做到了最好,拍摄了一部水平高超的电影(也是三个版本中最长的)。

虽然如此,阿莫多瓦版《人类的呼声》仍然是这其中最为大胆的,其影片中常见的极高的情感浓度和烈度也与他大开大阖的场面调度高度匹配。在片中,阿莫多瓦让蒂尔达·斯文顿戴上了AirPods无线蓝牙耳机,于是把电话线带来的空间限制彻底取消。斯文顿可以在整个房间之中徘徊,人与空间的对比更加强烈,情感的宣泄也更加有效;与此同时,去掉电话线的人物更像是自言自语,孤独的状态也得到进一步强化和凸显。更关键的是,阿莫多瓦完全不惧怕让摄影棚暴露的观众眼前,让演员在布景里里外外游走,对着阳台外的空虚嗔痴发狂;他将摄影机当作探头深入到布景之中,用镜头“折叠”出一个完整、透明的,传统戏剧无法企及的剧场空间。简而言之,在整个布景以及蔓延到周围的黑暗的剧场环境里,一切皆是虚幻,唯有情感是真实的;演员传递出来的“呼声”也再一次摆脱了具体的空间,通过假定性抽象到更为宽广的时空和艺术形式之中。

当然,阿莫多瓦之所以选择在当下这个时刻改编《人类的呼声》,归根结底还是因为片中这种人的孤绝状态暗合了疫情之下人类各自隔离的生存处境。毕竟,无论布景中色彩如何艳丽明亮,在它的外面还是一个更大的混凝土罩子,黑暗不请自来,抑郁无法摆脱。随着结尾一场大火的蔓延,电影的布景化为灰烬,戏剧和文本也在斯文顿走入光明的脚步中成为虚假,人类最终还是要投入到真实的生活中去,要在对爱的痛苦记忆中勇敢地前进。这是疫情之年阿莫多瓦最有力的呼吁,而这版《人类的呼声》也是在《痛苦与荣耀》这样一部书写人生无奈感的作品之后,一部形式和内容上都让人感到力量勃发、酣畅淋漓的作品。