照见(2014)

简介:

- 《照见》是乔美仁波切的处女作。他表示,希望这部影片能让人静下来思考生命的意义和人生的价值,而拍摄盲童是探索其内心的好方法,虽然他们的眼睛看不到,但心灵或许比一般人更加开放。《照见》影片用高度艺术而自然流畅的镜头语言讲述了一个盲童和母亲的故事。孩子因不满被迫学习盲人乒乓球离家出走后,母亲蒙上眼睛生活,试图感受和理解儿子,从而发现自己内心的光明。

演员:

影评:

《照 见》ATA

这运动着的光学幻觉,这爱与被爱的世界

棉棉

我尊贵的上师第九世乔美仁波切的第一部电影《照见》(英语名ATA),显然不是好莱坞叙事风格;也不是那种你可以在小屏幕和粗糙的音响情况下看的电影。在我看片以前,导演仁波切给我留言说:“《照见》是拍给喜欢电影的人看的!”

如果一定要规范一下它的电影类型的话,《照见》抵达了上一世纪起源于欧洲的“作者电影”的最高水准。作为一位来自活佛转世制度的、从小接受严格佛教传承教育的活佛的第一部电影,这多少有些出乎我的意料!

乔美仁波切的《照见》的电影语言探索人的心灵状态,穿越梦境(观想)与现实,有着强烈鲜明的个人风格。如果你想进入《照见》的世界,你需要一定程度的安静的内心,你需要一个大的屏幕和好的音响,《照见》是精神性的、奇妙的,它直接照见盲人儿童、盲童家长及周围人内心的创伤、梦想、恐惧,以及与之有关的那些自然而深成的内部细节。

“作者电影”大多把人的内心现实与外部现实结合,表现人的内心与现实的差距与矛盾,注重意识及潜意识 。在乔美仁波切拍《照见》以前,我几乎从未听上师提及过新浪潮,但《照见》的电影语言非常“新浪潮”,是一部纯粹的艺术片。

瑞士弗里堡国际电影节艺术总监Thierry Jobin说:在孟买电影节,电影《照见》(ATA)的世界首映引起了轰动,不仅因为是一位年轻僧人的处女作,也是因为这部影片通过声音以及画面的特殊运用,给观众带来的感官感受表现出导演纯粹的电影才华,而他的才华从未被任何一个电影流派的理论或者时尚所干扰到。

《照见》故事大致发生在中国某一靠近草原的小城镇,影片开始处,阳光一缕缕苍白而略微模糊地晃动在一排排空座位上,盲童天宇坐在这个类似文化活动中心的场地里,他手举着一台小摄像机,眼睛和耳朵都紧贴摄像机,背景音乐是缓慢、单一、抽象的钢琴。在影片的后来,在天宇带着摄像机一起失踪后,陪天宇练球的另一盲童、孤儿亮亮说天宇其实更想当摄影师。天宇虽然看不见,但他跟妈妈强调过:“我看得见!”。故事就是在这样的一种光线和逻辑中展开。

天宇的妈妈坚持要天宇练习打乒乓球,天宇的教练用“回声定位法”来教盲童打乒乓球,打球时盲童的眼睛用黑布蒙起靠专注听觉来打球,天宇的教练还放了一台摄像机拍摄训练的过程。天宇的妈妈克服各种困难努力想让天宇参加盲童乒乓球比赛,她希望天宇可以靠得奖而改变自己的命运,但是天宇其实并不喜欢这一切。后来天宇失踪了,天宇妈妈开始像导演观想盲人世界一样观想天宇的世界,在观想中她看见自己也戴上了黑色的眼罩,妈妈的慈悲照见了盲童的世界,妈妈崩溃了。同时,天宇的教练和另一盲童亮亮也开始走进天宇妈妈的生活。最后,天宇戴着摄像机回到了妈妈的身边,这个结尾可能是天宇妈妈“照见”的,也可能是在这之前的一切是天宇拍下的电影。整个电影的镜头视角和叙事角度一直在各种不同的时空和人物中穿梭-就像在爱与被爱中转换,音乐和台词都很少,整个故事似梦非梦,就像生活本身。

由于乔美仁波切是我的上师,观看电影时我可能会更自然地跟上师的心在一起,上师用心与镜头链接,上师在叙事的同时总有一些细节仿佛被无限地放大了,这让观众直接进入了人物的内心世界。尽管这部电影很明显地在避免煽情,但在看初剪版时还是让我哭得很伤心,甚至在接下来的几天我都在想天宇在学校里被同学欺负后在地上摸索着把球一个一个拾起来的样子,想到天还没亮时他被妈妈拉上车后靠在妈妈身旁昏睡,想到影片当时的音乐、光线、人物脸上梦想的痕迹,这所有的一切可能触及了我内心那最柔软的部分。但在看最终版本时,我发现那些煽情的音乐被拿走了。电影变得更为寂静和客观了,并且奇迹般地更为梦幻了!据导演身边的人说:导演说他不要观众的眼泪,他要观众的心。

的确,慈悲与同情和煽情无关。生活如梦却非梦,我们能感觉到这一切,因为我们的心是完美的。其实我们的心与乔美仁波切的心没有任何不同,其实我们比我们想像中的要更容易懂这部电影,只是,我们越来越对自己的内心不感兴趣了,我们也越来越不容易安静下来了。

香港国际电影节对ATA的荐言:导演乔美仁波切是转世活佛,镜头下光影出尘,影机犹如心眼,观照五蕴与众生苦厄。是没有长篇大论的心经,一部凭感觉去看的电影。佛家有云,觉知的心有八个;你能拿出几多,看造化了。

仁波切的妈妈曾近亲口告诉我在仁波切还没有出生的时候,有一次妈妈去放羊,狼来了的时候,还在妈妈肚子里的仁波切跟妈妈说:“妈妈快跑狼来了!”。你可以把这故事当成传说,但如果你是热爱电影的,你就一定有兴趣知道这位来自草原的仁波切会使用什么样的电影语言和叙事策略。你也一定想知道仁波切第一次拿起导演话筒时他的镜头关注的是什么样的人群什么样的故事。

本片的摄影指导是近年来中国最值得期待的年轻摄影指导和导演之一卢晟(《夹边沟》、《公园》等电影的摄影指导,《这里,那里》导演),根据乔美仁波切的想法,卢晟全片只使用了ALEXA M摄影机和ARRI/ZEISS Master Anamorphic变形镜头50毫米焦距的MA50镜头。用一只镜头拍所有的镜头,我理解这是一个乔美仁波切选择的概念,也是对当今拍摄技术飞速发展一个回应。

天宇在做盲文功课,天宇有一只总是扑腾着翅膀飞不起来的小鸟玩具,它扑腾翅膀时与周围的风铃发出一阵阵声音。天宇的妈妈是卡车运输司机,每天早上天还没亮时天宇就跟妈妈一起起床,陪妈妈去拉货,昏睡在妈妈身旁,身后还靠着被子。妈妈在天还没亮的草原上开着车,卡车向前行驶,车上放着天宇的小玩具,音乐在此时响起,仿佛勾起了所有人童年的回忆。后来我才知道那段直抵我心灵的音乐是乔美仁波切自己做的,当我表示惊讶时仁波切瞪大着眼睛说:那很简单的!

很显然,乔美仁波切完全没有兴趣拍一部投所谓“主流”所好的电影,而盲人至少在中国电影中是一个被忽略的群体。《照见》是那种可以反复看而每一次都会发现一些新的细节的电影,它所表现的是那个有关于盲人的世界,乔美仁波切的电影语言把那个世界的可见的、不在场的、残缺的、爱与被爱的一切紧急而流畅地组合在了一起。

我曾经问过仁波切什么样的演员算是一个好演员,仁波切当时想了一回儿说:身语意三方面都是那个角色的演员就是好演员。我喜欢《照见》的演员!

我常常纳闷在电影成本史无前例地被降低了的今天,为什么我们中国很难有激动人心的独立电影了(除了地下纪录片以外)?大部分的人都迅速地在奔跑着让自己成为一个牺牲品,大部分的人对自己的内心不再感兴趣,我们这个时代缺的不是佛教徒,而是情感。连大卫林奇都在说:“就算我有一个很棒的想法,但是世界已经变了,我的想法不是关于主流的,现在钱决定了一切,所以在这种情况下我真的不知道我的未来在哪里,我不知道该怎么面对这个电影的世界。”

其实,我一直认为一部电影好不好卖甚至可以跟那一年的气候有关,但绝不会跟你拍什么怎么拍有关。一部电影好不好卖可以跟明星有关,但不会跟每一个镜头说什么有关。只是几乎没人会相信这点(都是软骨头!)

我说这些的原因也是因为当我最终看到仁波切的电影《照见》时,我无比地喜悦地看到一位年轻的转世活佛对电影的理解完全反映了电影最初的目的:那时的电影是关于运动着的光学幻觉的,是关于心灵的,关于一切实验的艺术。

就像马丁斯克塞斯写给他女儿的信中说的:“….但是当所有的注意力都集中在制作电影的机械和引起这个电影革命的技术进步时,要记住一件重要的事情,不是那些工具拍出了电影,是你拍出了电影。”

“拿起摄像机,开始拍摄,然后用Final Cut Pro拼出一个东西很轻松。但是拍摄一部电影-一部你需要的电影是另一回事情,那里没有捷径。如果我的朋友和导演朋友约翰卡萨维兹还活着话,他当然会使用今天一切可能的设备。但是他会说他以前总是在说的话—你必须完全投身于这项工作,你必须放弃个人的一切东西,而且你必须保护当初驱使你拍摄这部电影的火花点。你必须用生命来保护它。在过去,由于拍摄电影是如此昂贵,我们不得不防止经费用尽并做出妥协。在未来,你将不得不坚定自己的意志以抵挡其他东西:跟随主流的诱惑,进而任由自己的电影随波逐流,一去不返。这不单单是关于电影的。任何事都没有捷径,我并不是说所有的事情都是困难的。我是说激发你自己的声音会是你自己的声音—那就是我们所说的灵光。这就是你,这就是真相。

我摘录这封信,是因为我激动地看到乔美仁波切导演的电影完美地传达了这封信中所说的真相,而这种精神正是我们这个时代正在丢失的,尤其是在中国,尤其是在中国的电影行业。

我的厨房放着法斯宾德德肖像,我每天早晨醒来喝茶时都会看到他,他曾任性地说:“要是电影就是拍给自己看该多好啊!”我也曾长久注视着卡萨维兹的照片而悲喜交加,那种感觉就跟想到上师是一样的。在今年嘎那电影节戈达尔《再见语言》的首映式上,尽管《再见语言》的红毯远没有其他电影的红毯那么热闹,但是影院外站着一些漂亮的年轻人拿着祈请《再见语言》的请帖的牌子,电影开场前有人高喊:“永远的戈达尔!”。在戈达尔的电影里睡着从来都不是一个问题,因为戈达尔的电影带着心的节奏,如今我们快乐地看到戈达尔破坏性的使用3D技术并且戈达尔依然是戈达尔。

我说这些并不是要让《照见》就真的跟新浪潮有什么关系,事实上我觉得《照见》开启的是一种“仁波切电影语言”,我们欣喜地看到,在各种条件限制下,电影背后的乔美仁波切导演无论作为一名剧组里的导演还是仁波切,仁波切导演都是他自己,那个圆满的自己!技术的发达如果对应的是内心的更加苍白,那么我们这个时代需要的是更多的能启动我们本身具的心的力量的电影工作者们!看着那些演得剪得导得那么费劲的电影,我常说:想要拍好电影,可能需要要么看5000部电影,要么念5000遍《心经》。这里真的没有捷径。尽管那一切是如此简单。

我尊贵的上师第九世乔美仁波切有一天夜里瞪大着眼睛跟我说:文字太慢了!要拍电影!当时我们正在外滩18号Art House的客厅谈电影。每次跟乔美仁波切谈到电影,谈到激动处,上师通常会一只手托着下巴,一双极明亮的眼睛瞪着我,那是我极喜悦的时刻,没有很多人如我这般幸运见过师父这样的眼神。

我皈依上师7年,但却从未写过任何有关上师的文章。每个见过上师的人心里都有一部关于上师的电影-因为那一切总是太像一个梦!有时上师真的会出现在我们的梦中,并告诉我们:无论发生什么,都不要害怕。

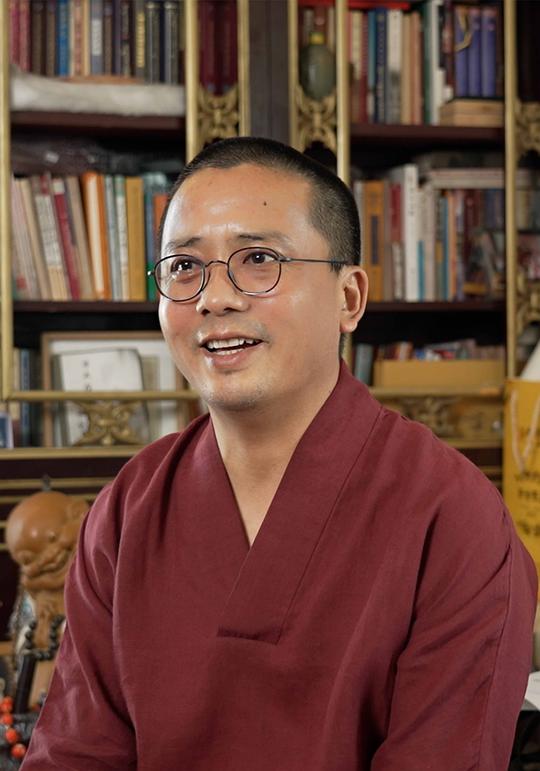

该怎样描述我的上师呢?准确地说,来自青海囊谦的第九世乔美仁波切清澈如月亮迅猛如太阳,他是这样一种上师:他几乎从不主动跟任何人谈论佛法,但他的存在让人对佛法升起信心!这就像他的电影。

千江有水千江月,相信每一个人都会有一个自己的月亮自己的《照见》,这是月亮和艺术的功德!

ATA:愿所有的病痛被治愈。

照见:这运动着的光学幻觉,这爱与被爱的世界。

《照见》是一部奇怪的电影,有些晦涩的隐喻,故事非常简单,讲述盲人题材的作品,但也许很多人看不懂,电影拍得很像欧洲那种电影,这类电影在国内其实有个共同的名字叫做“文艺片”。这类电影在公映之后结果其实都一样,因为电影不是主流受众类型,更不是娱乐片,但其实更应该静下心来关注电影本身,一定要静心。

同样是关注的盲人的电影,《照见》与去年娄烨的《推拿》其实是两种类型,甚至可以说二者截然相反。那部《推拿》看得让人心惊肉跳,躁动不安的镜头,潮湿阴冷的影像,突如其来的冲突与凌厉写实,以及堕落到无底深渊的绝望和欲望,娄烨的电影总是让人有一股刺骨的寒冷在里面。而《照见》则完全不同,整部电影温和平淡,长镜头居多,缓慢的镜头语言娓娓道来,这是一部平静的不能再平静的电影,就像一面湖水,时不时的激起波澜拨动观众的心弦。

《推拿》的躁动与《照见》的平和,二者完全不是一个类型,而两部电影的共同点在于,作为讲述盲人的电影,电影并没有夹杂任何多余情绪在里面,没有提倡关注弱势群体,没有突出社会底层博得同情,更没有廉价的反衬社会不公。电影只是在讲述一群特殊群体的故事,而且都是从盲人的角度来深入盲人的世界,是一部“可以听见的电影”。《推拿》用模糊失焦、闪烁的背景光来描述盲人的世界,而《照见》则是以第三人称温暖的镜头,镜子影像甚至漆黑一片的主视角还原盲人的生活。刻意放大的背景声是该片的特殊之处,乒乓球掉落的声音,风铃摆动、小鸟挂坠扇动翅膀的声音,脚步声,汽车发动等等,让观众更多的从听觉上去感受盲人的世界。

谈及电影的主题,首先要提一下电影的导演,乔美仁波切。这个名字,是藏传佛教的活佛,本片的导演正是第九世乔美仁波切活佛,《照见》是乔美仁波切的电影处女作。作为一位来自活佛转世制度的、从小接受严格佛教传承教育的活佛,以从事推广藏传佛教文化的导演的作品,《照见》的主题也就不言而喻了。这是一部非常风格化的电影,但在电影化方面却很讲究。导演并没有任何说教的意味,也没有高举高打的传播佛学,电影外在甚至没有任何佛教的影子。电影的剧情发展和情节走向是深入人内心,用镜头语言去甄别角色的状态,感受内心的波动。因此欣赏这部电影要拥有一颗极为平静的内心,否则看不下去。简言之,《照见》是一部拥有极高精神属性的作品,其内核正是佛教所追求的那种平静修为。

《照见》的故事非常简单,但正因为电影的风格化很重,且表达方面意象化很重,还是精神层面的属性。因此这部电影也许很多人无法从这些看似散碎的镜头中get到主题。从电影的开场,一个手持摄影机的镜头,引入两个盲童在打盲人乒乓球,这个摄影机是一个关键的道具。故事中段,小儿子天宇失踪,电影并没有表现其为何失踪,就如人间蒸发一样,突然不见了,这是电影的一个伏笔。天宇妈妈悲痛之余,开始带上眼罩行动,体会小天宇的生活,电影以天宇失踪为划分为两个部分,其实各自深入到盲人的世界。而且很特殊之处在于,电影并没有明显的划分盲人与正常人世界,盲人手里没有导盲杆、与其他同学一样在教室上课,电影模糊的两个世界之间的距离,这也是导演有意而为之,因为佛教有云,众生平等。

该片用大段镜头展示盲人的生活,小天宇听着声音寻找乒乓球,不断地摸索;被同学欺负之后,一个人在高台上一个一个捡回乒乓球和书包,这些镜头都很长,交代给观众一个真实的盲人世界。而后半段妈妈戴上眼罩之后的世界又是另一种态度,当她在一排公共汽车中摸索着前进,被停靠很紧的汽车而封闭的时候,就感觉被锁在了一个狭小的空间,歇斯底里的呐喊正是内心状态,她“被困住了”。而此时观众眼里,却是一个空旷的停车场,这段给人的感觉是非常压抑,几乎让人透不过气了,这种压抑的情绪,伴随着电影后半段,从一个母亲的角度,用模仿盲人的方式,关掉的灯光,摸索着打球,独自缓慢行走在桥上,真正带领着观众走进盲人的世界,却又是那样的平静中压抑的让人喘不过气了。

还好电影的结尾与《推拿》一样,一个非常光明的结局,另一个盲童告诉妈妈小天宇最大的愿望是当摄影师是一个关键线索,电影的结尾,几人忘情的在空无一人的舞台上欢呼,无数乒乓球从天而降,而开场那个摄影机,一直在拍摄之中。这就是一个超现实的结尾,小天宇实际上一直没有离开,他是一个盲人,但“用”摄影机拍下了妈妈的生活,其中很多镜中镜头和类似偷拍般的场面,就是那架手提摄像机的成果,而结尾天宇带着摄像机“回到”家人的身边,他是一个盲人,但《照见》了生活。

这就是电影超现实之处,也是非常强大的精神属性所在。该片让人想起了安德烈·塔科夫斯基的《镜子》,用类似的方式,大量符号化的方式与主题隐喻,亦幻亦真的镜头连接,创造出与众不同的的时空交错。而了解到电影的主题,也会体会到活佛导演在片中注入的思想。

回到开篇,《照见》是一部纯粹的艺术片,绝对不适合休闲娱乐,在这个商业化的电影世界里,《照见》算的是非主流,但电影拍出来就有相应的受众,相信这部特殊的盲人题材作品会让一些观众照见心灵。《照 见》ATA 这运动着的光学幻觉,这爱与被爱的世界 棉棉 我尊贵的上师第九世乔美仁波切的第一部电影《照见》(英语名ATA),显然不是好莱坞叙事风格;也不是那种你可以在小屏幕和粗糙的音响情况下看的电影。在我看片以前,导演仁波切给我留言说:“《照见》是拍给喜欢电影的人看的!” 如果一定要规范一下它的电影类型的话,《照见》抵达了上一世纪起源于欧洲的“作者电影”的最高水准。作为一位来自活佛转世制度的、从小接受严格佛教传承教育的活佛的第一部电影,这多少有些出乎我的意料! 乔美仁波切的《照见》的电影语言探索人的心灵状态,穿越梦境(观想)与现实,有着强烈鲜明的个人风格。如果你想进入《照见》的世界,你需要一定程度的安静的内心,你需要一个大的屏幕和好的音响,《照见》是精神性的、奇妙的,它直接照见盲人儿童、盲童家长及周围人内心的创伤、梦想、恐惧,以及与之有关的那些自然而深成的内部细节。 “作者电影”大多把人的内心现实与外部现实结合,表现人的内心与现实的差距与矛盾,注重意识及潜意识 。在乔美仁波切拍《照见》以前,我几乎从未听上师提及过新浪潮,但《照见》的电影语言非常“新浪潮”,是一部纯粹的艺术片。 瑞士弗里堡国际电影节艺术总监Thierry Jobin说:在孟买电影节,电影《照见》(ATA)的世界首映引起了轰动,不仅因为是一位年轻僧人的处女作,也是因为这部影片通过声音以及画面的特殊运用,给观众带来的感官感受表现出导演纯粹的电影才华,而他的才华从未被任何一个电影流派的理论或者时尚所干扰到。 《照见》故事大致发生在中国某一靠近草原的小城镇,影片开始处,阳光一缕缕苍白而略微模糊地晃动在一排排空座位上,盲童天宇坐在这个类似文化活动中心的场地里,他手举着一台小摄像机,眼睛和耳朵都紧贴摄像机,背景音乐是缓慢、单一、抽象的钢琴。在影片的后来,在天宇带着摄像机一起失踪后,陪天宇练球的另一盲童、孤儿亮亮说天宇其实更想当摄影师。天宇虽然看不见,但他跟妈妈强调过:“我看得见!”。故事就是在这样的一种光线和逻辑中展开。 天宇的妈妈坚持要天宇练习打乒乓球,天宇的教练用“回声定位法”来教盲童打乒乓球,打球时盲童的眼睛用黑布蒙起靠专注听觉来打球,天宇的教练还放了一台摄像机拍摄训练的过程。天宇的妈妈克服各种困难努力想让天宇参加盲童乒乓球比赛,她希望天宇可以靠得奖而改变自己的命运,但是天宇其实并不喜欢这一切。后来天宇失踪了,天宇妈妈开始像导演观想盲人世界一样观想天宇的世界,在观想中她看见自己也戴上了黑色的眼罩,妈妈的慈悲照见了盲童的世界,妈妈崩溃了。同时,天宇的教练和另一盲童亮亮也开始走进天宇妈妈的生活。最后,天宇戴着摄像机回到了妈妈的身边,这个结尾可能是天宇妈妈“照见”的,也可能是在这之前的一切是天宇拍下的电影。整个电影的镜头视角和叙事角度一直在各种不同的时空和人物中穿梭-就像在爱与被爱中转换,音乐和台词都很少,整个故事似梦非梦,就像生活本身。 由于乔美仁波切是我的上师,观看电影时我可能会更自然地跟上师的心在一起,上师用心与镜头链接,上师在叙事的同时总有一些细节仿佛被无限地放大了,这让观众直接进入了人物的内心世界。尽管这部电影很明显地在避免煽情,但在看初剪版时还是让我哭得很伤心,甚至在接下来的几天我都在想天宇在学校里被同学欺负后在地上摸索着把球一个一个拾起来的样子,想到天还没亮时他被妈妈拉上车后靠在妈妈身旁昏睡,想到影片当时的音乐、光线、人物脸上梦想的痕迹,这所有的一切可能触及了我内心那最柔软的部分。但在看最终版本时,我发现那些煽情的音乐被拿走了。电影变得更为寂静和客观了,并且奇迹般地更为梦幻了!据导演身边的人说:导演说他不要观众的眼泪,他要观众的心。 的确,慈悲与同情和煽情无关。生活如梦却非梦,我们能感觉到这一切,因为我们的心是完美的。其实我们的心与乔美仁波切的心没有任何不同,其实我们比我们想像中的要更容易懂这部电影,只是,我们越来越对自己的内心不感兴趣了,我们也越来越不容易安静下来了。 香港国际电影节对ATA的荐言:导演乔美仁波切是转世活佛,镜头下光影出尘,影机犹如心眼,观照五蕴与众生苦厄。是没有长篇大论的心经,一部凭感觉去看的电影。佛家有云,觉知的心有八个;你能拿出几多,看造化了。 仁波切的妈妈曾近亲口告诉我在仁波切还没有出生的时候,有一次妈妈去放羊,狼来了的时候,还在妈妈肚子里的仁波切跟妈妈说:“妈妈快跑狼来了!”。你可以把这故事当成传说,但如果你是热爱电影的,你就一定有兴趣知道这位来自草原的仁波切会使用什么样的电影语言和叙事策略。你也一定想知道仁波切第一次拿起导演话筒时他的镜头关注的是什么样的人群什么样的故事。 本片的摄影指导是近年来中国最值得期待的年轻摄影指导和导演之一卢晟(《夹边沟》、《公园》等电影的摄影指导,《这里,那里》导演),根据乔美仁波切的想法,卢晟全片只使用了ALEXA M摄影机和ARRI/ZEISS Master Anamorphic变形镜头50毫米焦距的MA50镜头。用一只镜头拍所有的镜头,我理解这是一个乔美仁波切选择的概念,也是对当今拍摄技术飞速发展一个回应。 天宇在做盲文功课,天宇有一只总是扑腾着翅膀飞不起来的小鸟玩具,它扑腾翅膀时与周围的风铃发出一阵阵声音。天宇的妈妈是卡车运输司机,每天早上天还没亮时天宇就跟妈妈一起起床,陪妈妈去拉货,昏睡在妈妈身旁,身后还靠着被子。妈妈在天还没亮的草原上开着车,卡车向前行驶,车上放着天宇的小玩具,音乐在此时响起,仿佛勾起了所有人童年的回忆。后来我才知道那段直抵我心灵的音乐是乔美仁波切自己做的,当我表示惊讶时仁波切瞪大着眼睛说:那很简单的! 很显然,乔美仁波切完全没有兴趣拍一部投所谓“主流”所好的电影,而盲人至少在中国电影中是一个被忽略的群体。《照见》是那种可以反复看而每一次都会发现一些新的细节的电影,它所表现的是那个有关于盲人的世界,乔美仁波切的电影语言把那个世界的可见的、不在场的、残缺的、爱与被爱的一切紧急而流畅地组合在了一起。 我曾经问过仁波切什么样的演员算是一个好演员,仁波切当时想了一回儿说:身语意三方面都是那个角色的演员就是好演员。我喜欢《照见》的演员! 我常常纳闷在电影成本史无前例地被降低了的今天,为什么我们中国很难有激动人心的独立电影了(除了地下纪录片以外)?大部分的人都迅速地在奔跑着让自己成为一个牺牲品,大部分的人对自己的内心不再感兴趣,我们这个时代缺的不是佛教徒,而是情感。连大卫林奇都在说:“就算我有一个很棒的想法,但是世界已经变了,我的想法不是关于主流的,现在钱决定了一切,所以在这种情况下我真的不知道我的未来在哪里,我不知道该怎么面对这个电影的世界。” 其实,我一直认为一部电影好不好卖甚至可以跟那一年的气候有关,但绝不会跟你拍什么怎么拍有关。一部电影好不好卖可以跟明星有关,但不会跟每一个镜头说什么有关。只是几乎没人会相信这点(都是软骨头!) 我说这些的原因也是因为当我最终看到仁波切的电影《照见》时,我无比地喜悦地看到一位年轻的转世活佛对电影的理解完全反映了电影最初的目的:那时的电影是关于运动着的光学幻觉的,是关于心灵的,关于一切实验的艺术。 就像马丁斯克塞斯写给他女儿的信中说的:“….但是当所有的注意力都集中在制作电影的机械和引起这个电影革命的技术进步时,要记住一件重要的事情,不是那些工具拍出了电影,是你拍出了电影。” “拿起摄像机,开始拍摄,然后用Final Cut Pro拼出一个东西很轻松。但是拍摄一部电影-一部你需要的电影是另一回事情,那里没有捷径。如果我的朋友和导演朋友约翰卡萨维兹还活着话,他当然会使用今天一切可能的设备。但是他会说他以前总是在说的话—你必须完全投身于这项工作,你必须放弃个人的一切东西,而且你必须保护当初驱使你拍摄这部电影的火花点。你必须用生命来保护它。在过去,由于拍摄电影是如此昂贵,我们不得不防止经费用尽并做出妥协。在未来,你将不得不坚定自己的意志以抵挡其他东西:跟随主流的诱惑,进而任由自己的电影随波逐流,一去不返。这不单单是关于电影的。任何事都没有捷径,我并不是说所有的事情都是困难的。我是说激发你自己的声音会是你自己的声音—那就是我们所说的灵光。这就是你,这就是真相。 我摘录这封信,是因为我激动地看到乔美仁波切导演的电影完美地传达了这封信中所说的真相,而这种精神正是我们这个时代正在丢失的,尤其是在中国,尤其是在中国的电影行业。 我的厨房放着法斯宾德德肖像,我每天早晨醒来喝茶时都会看到他,他曾任性地说:“要是电影就是拍给自己看该多好啊!”我也曾长久注视着卡萨维兹的照片而悲喜交加,那种感觉就跟想到上师是一样的。在今年嘎那电影节戈达尔《再见语言》的首映式上,尽管《再见语言》的红毯远没有其他电影的红毯那么热闹,但是影院外站着一些漂亮的年轻人拿着祈请《再见语言》的请帖的牌子,电影开场前有人高喊:“永远的戈达尔!”。在戈达尔的电影里睡着从来都不是一个问题,因为戈达尔的电影带着心的节奏,如今我们快乐地看到戈达尔破坏性的使用3D技术并且戈达尔依然是戈达尔。 我说这些并不是要让《照见》就真的跟新浪潮有什么关系,事实上我觉得《照见》开启的是一种“仁波切电影语言”,我们欣喜地看到,在各种条件限制下,电影背后的乔美仁波切导演无论作为一名剧组里的导演还是仁波切,仁波切导演都是他自己,那个圆满的自己!技术的发达如果对应的是内心的更加苍白,那么我们这个时代需要的是更多的能启动我们本身具的心的力量的电影工作者们!看着那些演得剪得导得那么费劲的电影,我常说:想要拍好电影,可能需要要么看5000部电影,要么念5000遍《心经》。这里真的没有捷径。尽管那一切是如此简单。 我尊贵的上师第九世乔美仁波切有一天夜里瞪大着眼睛跟我说:文字太慢了!要拍电影!当时我们正在外滩18号Art House的客厅谈电影。每次跟乔美仁波切谈到电影,谈到激动处,上师通常会一只手托着下巴,一双极明亮的眼睛瞪着我,那是我极喜悦的时刻,没有很多人如我这般幸运见过师父这样的眼神。 我皈依上师7年,但却从未写过任何有关上师的文章。每个见过上师的人心里都有一部关于上师的电影-因为那一切总是太像一个梦!有时上师真的会出现在我们的梦中,并告诉我们:无论发生什么,都不要害怕。 该怎样描述我的上师呢?准确地说,来自青海囊谦的第九世乔美仁波切清澈如月亮迅猛如太阳,他是这样一种上师:他几乎从不主动跟任何人谈论佛法,但他的存在让人对佛法升起信心!这就像他的电影。 千江有水千江月,相信每一个人都会有一个自己的月亮自己的《照见》,这是月亮和艺术的功德! ATA:愿所有的病痛被治愈。 照见:这运动着的光学幻觉,这爱与被爱的世界。

- 《照 见》ATA

这运动着的光学幻觉,这爱与被爱的世界

棉棉

我尊贵的上师第九世乔美仁波切的第一部电影《照见》(英语名ATA),显然不是好莱坞叙事风格;也不是那种你可以在小屏幕和粗糙的音响情况下看的电影。在我看片以前,导演仁波切给我留言说:“《照见》是拍给喜欢电影的人看的!”

如果一定要规范一下它的电影类型的话,《照见》抵达了上一世纪起源于欧洲的“作者电影”的最高水准。作为一位来自活佛转世制度的、从小接受严格佛教传承教育的活佛的第一部电影,这多少有些出乎我的意料!

乔美仁波切的《照见》的电影语言探索人的心灵状态,穿越梦境(观想)与现实,有着强烈鲜明的个人风格。如果你想进入《照见》的世界,你需要一定程度的安静的内心,你需要一个大的屏幕和好的音响,《照见》是精神性的、奇妙的,它直接照见盲人儿童、盲童家长及周围人内心的创伤、梦想、恐惧,以及与之有关的那些自然而深成的内部细节。

“作者电影”大多把人的内心现实与外部现实结合,表现人的内心与现实的差距与矛盾,注重意识及潜意识 。在乔美仁波切拍《照见》以前,我几乎从未听上师提及过新浪潮,但《照见》的电影语言非常“新浪潮”,是一部纯粹的艺术片。

瑞士弗里堡国际电影节艺术总监Thierry Jobin说:在孟买电影节,电影《照见》(ATA)的世界首映引起了轰动,不仅因为是一位年轻僧人的处女作,也是因为这部影片通过声音以及画面的特殊运用,给观众带来的感官感受表现出导演纯粹的电影才华,而他的才华从未被任何一个电影流派的理论或者时尚所干扰到。

《照见》故事大致发生在中国某一靠近草原的小城镇,影片开始处,阳光一缕缕苍白而略微模糊地晃动在一排排空座位上,盲童天宇坐在这个类似文化活动中心的场地里,他手举着一台小摄像机,眼睛和耳朵都紧贴摄像机,背景音乐是缓慢、单一、抽象的钢琴。在影片的后来,在天宇带着摄像机一起失踪后,陪天宇练球的另一盲童、孤儿亮亮说天宇其实更想当摄影师。天宇虽然看不见,但他跟妈妈强调过:“我看得见!”。故事就是在这样的一种光线和逻辑中展开。

天宇的妈妈坚持要天宇练习打乒乓球,天宇的教练用“回声定位法”来教盲童打乒乓球,打球时盲童的眼睛用黑布蒙起靠专注听觉来打球,天宇的教练还放了一台摄像机拍摄训练的过程。天宇的妈妈克服各种困难努力想让天宇参加盲童乒乓球比赛,她希望天宇可以靠得奖而改变自己的命运,但是天宇其实并不喜欢这一切。后来天宇失踪了,天宇妈妈开始像导演观想盲人世界一样观想天宇的世界,在观想中她看见自己也戴上了黑色的眼罩,妈妈的慈悲照见了盲童的世界,妈妈崩溃了。同时,天宇的教练和另一盲童亮亮也开始走进天宇妈妈的生活。最后,天宇戴着摄像机回到了妈妈的身边,这个结尾可能是天宇妈妈“照见”的,也可能是在这之前的一切是天宇拍下的电影。整个电影的镜头视角和叙事角度一直在各种不同的时空和人物中穿梭-就像在爱与被爱中转换,音乐和台词都很少,整个故事似梦非梦,就像生活本身。

由于乔美仁波切是我的上师,观看电影时我可能会更自然地跟上师的心在一起,上师用心与镜头链接,上师在叙事的同时总有一些细节仿佛被无限地放大了,这让观众直接进入了人物的内心世界。尽管这部电影很明显地在避免煽情,但在看初剪版时还是让我哭得很伤心,甚至在接下来的几天我都在想天宇在学校里被同学欺负后在地上摸索着把球一个一个拾起来的样子,想到天还没亮时他被妈妈拉上车后靠在妈妈身旁昏睡,想到影片当时的音乐、光线、人物脸上梦想的痕迹,这所有的一切可能触及了我内心那最柔软的部分。但在看最终版本时,我发现那些煽情的音乐被拿走了。电影变得更为寂静和客观了,并且奇迹般地更为梦幻了!据导演身边的人说:导演说他不要观众的眼泪,他要观众的心。

的确,慈悲与同情和煽情无关。生活如梦却非梦,我们能感觉到这一切,因为我们的心是完美的。其实我们的心与乔美仁波切的心没有任何不同,其实我们比我们想像中的要更容易懂这部电影,只是,我们越来越对自己的内心不感兴趣了,我们也越来越不容易安静下来了。

香港国际电影节对ATA的荐言:导演乔美仁波切是转世活佛,镜头下光影出尘,影机犹如心眼,观照五蕴与众生苦厄。是没有长篇大论的心经,一部凭感觉去看的电影。佛家有云,觉知的心有八个;你能拿出几多,看造化了。

仁波切的妈妈曾近亲口告诉我在仁波切还没有出生的时候,有一次妈妈去放羊,狼来了的时候,还在妈妈肚子里的仁波切跟妈妈说:“妈妈快跑狼来了!”。你可以把这故事当成传说,但如果你是热爱电影的,你就一定有兴趣知道这位来自草原的仁波切会使用什么样的电影语言和叙事策略。你也一定想知道仁波切第一次拿起导演话筒时他的镜头关注的是什么样的人群什么样的故事。

本片的摄影指导是近年来中国最值得期待的年轻摄影指导和导演之一卢晟(《夹边沟》、《公园》等电影的摄影指导,《这里,那里》导演),根据乔美仁波切的想法,卢晟全片只使用了ALEXA M摄影机和ARRI/ZEISS Master Anamorphic变形镜头50毫米焦距的MA50镜头。用一只镜头拍所有的镜头,我理解这是一个乔美仁波切选择的概念,也是对当今拍摄技术飞速发展一个回应。

天宇在做盲文功课,天宇有一只总是扑腾着翅膀飞不起来的小鸟玩具,它扑腾翅膀时与周围的风铃发出一阵阵声音。天宇的妈妈是卡车运输司机,每天早上天还没亮时天宇就跟妈妈一起起床,陪妈妈去拉货,昏睡在妈妈身旁,身后还靠着被子。妈妈在天还没亮的草原上开着车,卡车向前行驶,车上放着天宇的小玩具,音乐在此时响起,仿佛勾起了所有人童年的回忆。后来我才知道那段直抵我心灵的音乐是乔美仁波切自己做的,当我表示惊讶时仁波切瞪大着眼睛说:那很简单的!

很显然,乔美仁波切完全没有兴趣拍一部投所谓“主流”所好的电影,而盲人至少在中国电影中是一个被忽略的群体。《照见》是那种可以反复看而每一次都会发现一些新的细节的电影,它所表现的是那个有关于盲人的世界,乔美仁波切的电影语言把那个世界的可见的、不在场的、残缺的、爱与被爱的一切紧急而流畅地组合在了一起。

我曾经问过仁波切什么样的演员算是一个好演员,仁波切当时想了一回儿说:身语意三方面都是那个角色的演员就是好演员。我喜欢《照见》的演员!

我常常纳闷在电影成本史无前例地被降低了的今天,为什么我们中国很难有激动人心的独立电影了(除了地下纪录片以外)?大部分的人都迅速地在奔跑着让自己成为一个牺牲品,大部分的人对自己的内心不再感兴趣,我们这个时代缺的不是佛教徒,而是情感。连大卫林奇都在说:“就算我有一个很棒的想法,但是世界已经变了,我的想法不是关于主流的,现在钱决定了一切,所以在这种情况下我真的不知道我的未来在哪里,我不知道该怎么面对这个电影的世界。”

其实,我一直认为一部电影好不好卖甚至可以跟那一年的气候有关,但绝不会跟你拍什么怎么拍有关。一部电影好不好卖可以跟明星有关,但不会跟每一个镜头说什么有关。只是几乎没人会相信这点(都是软骨头!)

我说这些的原因也是因为当我最终看到仁波切的电影《照见》时,我无比地喜悦地看到一位年轻的转世活佛对电影的理解完全反映了电影最初的目的:那时的电影是关于运动着的光学幻觉的,是关于心灵的,关于一切实验的艺术。

就像马丁斯克塞斯写给他女儿的信中说的:“….但是当所有的注意力都集中在制作电影的机械和引起这个电影革命的技术进步时,要记住一件重要的事情,不是那些工具拍出了电影,是你拍出了电影。”

“拿起摄像机,开始拍摄,然后用Final Cut Pro拼出一个东西很轻松。但是拍摄一部电影-一部你需要的电影是另一回事情,那里没有捷径。如果我的朋友和导演朋友约翰卡萨维兹还活着话,他当然会使用今天一切可能的设备。但是他会说他以前总是在说的话—你必须完全投身于这项工作,你必须放弃个人的一切东西,而且你必须保护当初驱使你拍摄这部电影的火花点。你必须用生命来保护它。在过去,由于拍摄电影是如此昂贵,我们不得不防止经费用尽并做出妥协。在未来,你将不得不坚定自己的意志以抵挡其他东西:跟随主流的诱惑,进而任由自己的电影随波逐流,一去不返。这不单单是关于电影的。任何事都没有捷径,我并不是说所有的事情都是困难的。我是说激发你自己的声音会是你自己的声音—那就是我们所说的灵光。这就是你,这就是真相。

我摘录这封信,是因为我激动地看到乔美仁波切导演的电影完美地传达了这封信中所说的真相,而这种精神正是我们这个时代正在丢失的,尤其是在中国,尤其是在中国的电影行业。

我的厨房放着法斯宾德德肖像,我每天早晨醒来喝茶时都会看到他,他曾任性地说:“要是电影就是拍给自己看该多好啊!”我也曾长久注视着卡萨维兹的照片而悲喜交加,那种感觉就跟想到上师是一样的。在今年嘎那电影节戈达尔《再见语言》的首映式上,尽管《再见语言》的红毯远没有其他电影的红毯那么热闹,但是影院外站着一些漂亮的年轻人拿着祈请《再见语言》的请帖的牌子,电影开场前有人高喊:“永远的戈达尔!”。在戈达尔的电影里睡着从来都不是一个问题,因为戈达尔的电影带着心的节奏,如今我们快乐地看到戈达尔破坏性的使用3D技术并且戈达尔依然是戈达尔。

我说这些并不是要让《照见》就真的跟新浪潮有什么关系,事实上我觉得《照见》开启的是一种“仁波切电影语言”,我们欣喜地看到,在各种条件限制下,电影背后的乔美仁波切导演无论作为一名剧组里的导演还是仁波切,仁波切导演都是他自己,那个圆满的自己!技术的发达如果对应的是内心的更加苍白,那么我们这个时代需要的是更多的能启动我们本身具的心的力量的电影工作者们!看着那些演得剪得导得那么费劲的电影,我常说:想要拍好电影,可能需要要么看5000部电影,要么念5000遍《心经》。这里真的没有捷径。尽管那一切是如此简单。

我尊贵的上师第九世乔美仁波切有一天夜里瞪大着眼睛跟我说:文字太慢了!要拍电影!当时我们正在外滩18号Art House的客厅谈电影。每次跟乔美仁波切谈到电影,谈到激动处,上师通常会一只手托着下巴,一双极明亮的眼睛瞪着我,那是我极喜悦的时刻,没有很多人如我这般幸运见过师父这样的眼神。

我皈依上师7年,但却从未写过任何有关上师的文章。每个见过上师的人心里都有一部关于上师的电影-因为那一切总是太像一个梦!有时上师真的会出现在我们的梦中,并告诉我们:无论发生什么,都不要害怕。

该怎样描述我的上师呢?准确地说,来自青海囊谦的第九世乔美仁波切清澈如月亮迅猛如太阳,他是这样一种上师:他几乎从不主动跟任何人谈论佛法,但他的存在让人对佛法升起信心!这就像他的电影。

千江有水千江月,相信每一个人都会有一个自己的月亮自己的《照见》,这是月亮和艺术的功德!

ATA:愿所有的病痛被治愈。

照见:这运动着的光学幻觉,这爱与被爱的世界。