绝望的一天 O Dia do Desespero(1992)

又名: Day of Despair

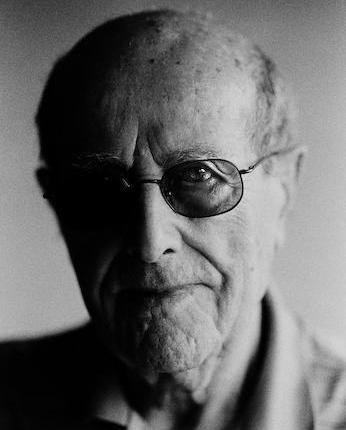

导演: 曼努埃尔·德·奥利维拉

编剧: 曼努埃尔·德·奥利维拉

主演: 特丽莎·马德鲁加 马里奥·巴罗索 路易斯·米格尔·辛特拉 迪奥哥·多瑞亚 Canto e Castro 鲁伊·德·卡瓦略 Nuno Melo

上映日期: 1992-10-30(葡萄牙)

片长: 75分钟 IMDb: tt0104099 豆瓣评分:0 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

奥利维拉相关英文文献里难得注水较少的一篇,虽然观点也就“模糊边界、挑战常规”一句话。通过这样“死板”的分析,我们可以看到奥利维拉是某种程度上相对独立的创作者和先行者,但模糊背后关于生命的讨论究竟是什么?从文学与文字汲取的是什么?挑战的是什么,流传下来的是什么?《春动》 所谓的”并置“手法在今天已经不陌生了,但其中景象和带给奥利维拉的刺激仍然新鲜。此中“本意真谛”可能影史小短文们也是触不到了?

译自

《不落窠臼:奥利维拉的电影视界》

By Randal Johnson

葡萄牙导演曼努埃尔·德·奥利维拉(生于1908年)的事业生涯绵延至今,已历时超过七十年[1]。奥利维拉的首部短片作品《杜罗河上的劳工》(Douro, Faina Fluvial)完成于1931年,首部长片作品《点指兵兵》(Aniki-Bobó)完成于1942年。他的创作断断续续,直至1970年代奥利维拉年逾六十且终于获得海外声誉后,出品才日趋稳定。此至1990年间,他每年都完成了至少一部作品。2002年12月,奥利维拉在《测不准定理》(O Princípio da Incerteza)首映时庆祝了自己的94岁生日。2003年,他又将与凯瑟琳·德纳芙与约翰·马尔科维奇合作、交出新一部长片作品《会说话的照片》(Filme Falado)。这显然说明了奥利维拉是今天世界上最活跃也最年长的电影人。

奥利维拉在欧洲(尤其是法国和意大利)早受尊崇,相较而言,他在美国的被认可度就颇为有限。其间态度之不同,缘自他作品中蕴含的相同特点——反传统的思辨与自反式的表达——这与主流商业电影完全背道而驰。奥利维拉作品的片长往往超乎寻常,甚者可达近7小时(如《缎子鞋》Soulier de Satin, 1985),摄影机还常常一动不动。以好莱坞标准,这样的电影显然过慢,过于舞台化,又太过话痨了。而其电影的主题,从受挫的爱到国族身份之质询,从恶之构成到神圣恩惠、从记忆过往到艺术与生命的至高联结,更无不趋近欧洲电影的哲学取向,而远于美式通俗标准。

长久以来,艺术与金钱这两重价值取向,在各国文化语境里都相悖地定义着电影制作。奥利维拉的创作可作论证范例。几乎从事业生涯之初,他的表达就对立于被商业逻辑催动的常规电影表达形式。在发表于1933年的短文《电影与资本》(“O Cinema e o Capital”)中,他声称美国电影的商业组织已然征服并钳制住了身处其中的艺术家。奥利维拉始终坚持自己的艺术视野,绝不屈从于市场需求或者别的“他律”因素[2]。譬如1974年,《贝尼尔德》(Benilde ou a Virgem-Mãe)在葡萄牙康乃馨革命爆发前不久上映,影片被控诉与国家当下社会政治现实完全无关,对此奥利维拉也只给出了故事背景原是设定于30年代而非70年代的简单回应。

评论界有时将奥利维拉的作品分为两个阶段,前期是纪录片,如《杜罗河上的劳工》或《春动》(Acto da Primavera, 1962),而后则以虚构为主。事实上这种说法失之简陋。从其年表即可见奥利维拉终生未曾停止纪录片创作,不存在以两种创作模式作为生涯分野。更何况,他的多部作品都含有虚构与纪录的交织,这也来自奥利维拉的电影观念。在这篇难称详尽的小论文里,我将讨论奥利维拉电影观念之形式视野的发展,从早期更特定专门的电影性,到后期微妙平衡于电影与戏剧、虚构与纪录之间。其电影意识的转化,很大程度上发生于其创作和文学、戏剧文本、舞台表演的对话,而这一过程,可以说是从拍摄《春动》这一众所周知的宗教戏剧开始的。

在奥利维拉的22部电影长片[3]中,有18部直接或间接地诞生于文学作品。继续划分则有7部来自戏剧,11部来自其他门类的叙事内容,包括长篇小说、短篇小说、布道辞与《圣经》。奥利维拉与三位葡萄牙作家联系最为紧密——卡米洛·卡斯特罗·布兰科(Camilo Castelo Branco, 1862-1890)、若塞·雷吉奥(José Régio, 1899-1969)与奥古斯蒂娜·贝莎-路易斯(Agustina Bessa-Luís, 1922-2019),他也改编过保罗·克洛岱尔、拉法耶特夫人、耶稣会教士安东尼奥·维埃拉以及塞缪尔·贝克特等人的作品。可以说,所有奥利维拉电影都含有丰富的文学引用和指涉。以《神曲》(A Divina Comédia, 1991)为例,其剧本中即包含了《圣经》与若塞·雷吉奥、陀思妥耶夫斯基、尼采著作的片段,尽管这部电影并非对上述文本的改编(更不用说但丁了)。《我要回家》(Je rentre à la maison, 2000)里各插入了一段尤内斯库《国王出走》与莎士比亚《暴风雨》的舞台表演以及乔伊斯作品《尤利西斯》虚构的拍摄场景。类似化用在其他作品里或许相对低调,却贯穿了奥利维拉的创作整体。因此,要想完全理解这位导演,既需要考虑他在葡萄牙乃至欧洲电影行业中的位置,同时也要考量到他与文学领域的联系——这型塑了奥利维拉电影生涯的核心理念。

奥利维拉的第一部作品、21分钟的《杜罗河上的劳工》诞生于默片与有声电影的过渡时期。影片取景葡萄牙北部城市、奥利维拉故乡波尔图,拍下了杜罗河沿岸各式各样的劳动场景,与沃尔特·鲁特曼、吉加·维尔托夫、早期的乔伊斯·伊文思思路相近。奥利维拉从各种不常见的视角,乃至水中的倒映,捕捉到多样而多变的画面——人民、船舶、火车、桥梁、房屋、街巷、光影与骇浪、飘游风中的杂物,重中之重是杜罗河。由此,安托万·德·巴克(Antoine de Baecque,法国影评人,曾任《电影手册》主编)称这部作品为“影像的交响乐”,而若塞·德·马托斯-科鲁斯(José de Matos-Cruz,葡萄牙作家、史学家)则将其描述为“地理的马赛克”。

据导演自述,《杜罗河》受启发于他在另一部电影里看到的画面:一艘停泊的小船锚链紧绷,以抗河中巨浪。这幅画面的力与美,令他想起杜罗河岸,在那里,船只熙来攘往,货物交易昼夜不停。在看过鲁特曼的《柏林:城市交响曲》(Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, 1927)之前,奥利维拉对纪录片似乎兴趣寥寥。他表示这部作品是“关于电影技术最有用的一课”。但与此同时,他发现鲁特曼的电影过于冷酷、机械,缺乏后来德国导演所拥有的人性关怀,而奥利维拉感兴趣表现的,正是存在于杜罗河岸的人情世景。

在与安托万·德·巴克与雅克·帕西[4]展开的详细的采访中,曼努埃尔·德·奥利维拉将《杜罗河》概括为一次对电影特性、视角可能性与盛行一时的蒙太奇理论的实验。这一光与影、韵律与摄影机角度的变幻练习,揭示了现代化巨力下城市的转变演进。其关键戏剧段落里,牛车将人撞倒,是一辆汽车的驾驶员见飞机经过头顶分心而惊扰到了牛车。这是该纪录片里极少量的虚构桥段之一,却可以预示奥利维拉未来创作中复合的电影性。

此后三十年间,曼努埃尔·德·奥利维拉只完成了一部长片作品《点指兵兵》(1942)。影片是对若奥·罗德里格斯·德·弗雷塔斯的诗歌《百万男孩》[5]的一次自由改编。除此之外,奥利维拉创作了几部不同命题的纪录片,分别关于发电站开业、葡萄牙汽车生产、面包制作、安东尼奥·科鲁斯的绘画、葡萄牙北部小城法马利卡奥[6]。在这一时期,他还撰写了一些剧本,只是未能筹得资金制作[7]。

在这样三十年断断续续的电影活动之后,于1960年代,奥利维拉凭借《春动》(拍摄于1961-1962年,上映于1963年)重回葡萄牙电影图景中心。这部电影的诞生标志着他作为导演创作轨迹的巨大转向,以及其后长远创作策略的萌芽。在《春动》中,奥利维拉拍摄了葡萄牙北部乡村剧社演绎的基督受难复活剧。该剧来自弗兰西斯科·瓦斯·德·吉马良斯撰写的《受难记》(Auto da Paixão)。1959年,奥利维拉在为纪录片作品《面包》((O Pão)勘景时,于北部小城库拉列(Curalha)遇见这一演出,他被深深吸引,并决心重回旧地、拍成电影。

从多方面来看,《春动》都是一部卓越的影片。奥利维拉并非简单地纪录下了这出通俗剧的表演,而是在发生现场,用同一批非职业演员,“搬演”了“真实”的演出。可以说,这是一次对“重演”的“重演”。不仅于此,影片还囊括了作为演员的城镇居民准备角色、宣传演出的广告页与小城日常生活等诸多场景,并且在叙事中插入了额外的虚构元素:一个中产阶级游客家庭路过,俯尊屈就地观看这些“乡下人”筹备他们的宗教演出。奥利维拉甚至将摄影机对准自己,录下了这个正在拍摄电影的小小摄制组。《春动》既不是一部虚构电影,也不是一部纪录片,或者说,两者即可。正如评论家若塞·曼努埃尔·科斯塔(José Manuel Costa)写下的,这部电影的“现代性不在于开拓了纪录片与故事片之间的飞地——某种程度上那就是让·鲁什的’即兴’电影或者’自然’虚构[8]了——而是截然相反,从容拮取二者之极致,通过将这两个不作约化的世界并置,结构出其本意真谛……”[9]

在这部作品里,虚构与纪录不是像《杜罗河上的劳工》那样有限地交织,而是完整地并置。《春动》也同样地并置了“重现”的电影形式与戏剧形式。若塞·曼努埃尔·科斯塔还注意到小城段落之后的一次惊人扭变。耶稣向撒玛利亚人现身,画面回到现场舞台布景,看客已经集合,让人以为圣迹即将显现,但影片在这并未切向舞台,而是转头拍摄奥利维拉和他的摄影机——“这一对象创作出了第二个虚构空间,也就是电影的空间”。我们抛开这部影片同样重要的宗教或政治主题不谈,这一聚焦动作继续强调了呈现与被呈现、所指与能指的同在。这样关于呈现模式的自反思考,构成了奥利维拉毕生创作的主要线索,也是其电影观念的核心元素。

在又一个只拍摄了几部短片和纪录片的九年之后,奥利维拉改编文森特·桑切斯的剧本,交出了他的第三部电影长片《今与昔》(O Passado e o Presente, 1971)。这是他后来被称为“受挫之爱”四部曲(“tetralogy of frustrated love”)的开篇,另外三部分别是来自若塞·雷吉奥戏剧剧本的《贝尼尔德》、拮取自卡米洛·卡斯特罗·布兰科写于1862年的同名浪漫主义小说《被咒之爱》(Amor de Perdição, 1978)与改编自奥古斯蒂娜·贝莎-路易斯小说《范妮·欧文》的《弗兰西斯卡》(Francisca, 1981)。从四部曲尤其是后两部开始,奥利维拉发展出更具力道的电影观念,在1985年拍摄克洛岱尔著作《缎子鞋》时臻至极致。

这几部电影全都基于文本改编并非巧合,奥利维拉的电影实践总有部分衍生自与不同文学形式的对话。奥利维拉完全了解(电影与文学)这两种艺术形态的表达潜能与限度。他知道二者无法互相替代,用他的话说,这是两条不同的谈论生活的道路。要拍出等同于文本的影片是不可能的,但正如我们可以摄取风景,我们也可以摄取文字。我们可以拍摄文字本身或者录制念诵文字的声音。当画面呈现了书本的一页令观众得以在银幕上阅读时,这是电影,当剧中人物在朗读文字时这是电影。当旁白被引入叙事时,这也是电影,而我以此节省了时间。

奥利维拉的这一评述,结合上文我们对奥利维拉在《春动》中影像策略的描述,可证奥利维拉电影话语中的两个核心特性,二者又再分叉延伸。首先,在奥利维拉的电影观念里,语言与图像同等重要。具体强调何者则取决于电影人的创作意图。他否定那些认为电影必须有运动镜头而语言更属于的剧场的狭隘观点。不,电影可以容纳一切。语言应为电影珍贵的元素,因为它已是人类最尊崇的一部分。从这方面来看,奥利维拉与侯麦、戈达尔、杜拉斯、斯特劳布-于伊耶夫妇等电影人颇为相似。

其次,在奥利维拉的电影里,电影与戏剧、虚构与纪录的分界是极为模糊的。对他来说,戏剧呈现了所有艺术的综合,而电影紧随其后。当我们在拍摄电影时,尤其是涉及到演员的情况下,那就已然是一场演出,一种戏剧的变体。另外,电影还将永远是纪录片,至少他拍摄下的是摄影机前的真实事物。换言之,一部虚构故事片呈现的是关于虚构的纪录影像。

这些特性以各种方式在曼努埃尔·德·奥利维拉的电影中绵延流长,在大部分具体作品里可概括为以下几项:文本挪用、剧场式场面调度、对言语的强调、自反性、混合的电影类型与模式。

在他翻拍自戏剧的电影作品,奥利维拉基本沿用台词原文,很少修改。从他对小说《被咒之爱》的改编,我们则可以注意到两种强烈的文义主义倾向。首先,奥利维拉尊重卡米洛·卡斯特罗·布兰科的叙事,几乎拍到了小说的所有关键章节,不像通常的文学改编电影那样对情节故事进行压缩。这使得影片的长度高达4小时22分钟。在《弗兰西斯卡》中同样如此,不过奥利维拉稍有收敛,大量使用字幕卡并偶尔整合了人物的行为。到他创作准确时长为6小时40分钟的《缎子鞋》时,这一倾向走到了极端。

其文义主义倾向的第二重维度是,无论在台词还是旁白中,奥利维拉都倾向于完全使用文本本身的词语来构成剧本。电影《被咒之爱》里,主要角色之外还有两个讲述声音,一位是角色表中的“告密者”(男性),另一位名为“天意”(女性)。相对画面,讲述的部分有时完全冗余,要么不连续、牵引或者拖累画面,要么提供了一些看起来完全无关的信息。有时,讲述似乎又对画面构成了一种讥讽的效果。角色要么说个不停,要么在大声讲出自己的内心思考,而这一切都来自对应的原文段落。

即使是那些并非基于戏剧作品的奥利维拉电影,也在调度、摄影、表演与再现模式上呈现出高度的戏剧风格。其场景常常是剧场式的绘画布景,与侯麦的《英国贵妇与法国公爵》(L’Anglaise et le Duc, 2001)不无相似,但并未使用数字特效。构图总是一丝不苟,其中演员常常正面朝向摄影机,也因此正对银幕与银幕前的观众。奥利维拉的镜头总是很长,摄影机往往保持静态。像在《被咒之爱》与《弗兰西斯卡》里,即使是正在对话的角色,也或站或坐地正视着摄影机,而不看向对方。让人感觉演员们是在说出台词,而非演绎。[10]我认为如此方式的目的,恰是在于引导观众将注意力从影像转向言语本身,正如前述,后者对于奥利维拉的电影如此重要。

自《春动》往后,曼努埃尔·德·奥利维拉的电影都具有强烈的自反性,强调电影的人工性,或者说实在性。自反性的具体形式可能是演员提到摄影机、电影人出现在画面中或者摄制设备与拍摄现场的展示。随意举例,《贝尼尔德》的开头就是里斯本托比斯影棚[11]后台的游览镜头。在摄影机穿过布景之前,电影故事以高度戏剧化的方式展开。通过这样的技术方式,电影侵入并成为了剧院,或者如若奥·贝纳德·达·科斯塔(João Bénard da Costa,电影研究者、葡萄牙电影资料馆前任馆长)形容的,影片从电影度入了戏剧。这部影片改编自若塞·雷吉奥的戏剧剧本,以字幕卡划分为三幕,从台词对白转入书信念白。到影片最后,最初从电影到戏剧的这场旅行又以一个惊人的上升镜头回归原点,展示出布景周围的整体环境。

正如《被咒之爱》《弗兰西斯卡》《缎子鞋》《我的戏剧》《我要回家》等等,《贝尼尔德》展现了奥利维拉是如何在电影与戏剧的边界平衡摇摆。在另一些作品里,这条钢丝索则位于虚构和纪录之间。让我们以奥利维拉1992年的作品《绝望的一天》(O Dia do Desespero)为例,这部影片讲述的是浪漫主义小说家卡米洛·卡斯特罗·布兰科的临终时日与自杀故事,很大程度上基于作家的私人书信。且大部分场景正是在卡斯特罗·布兰科自杀的那栋房子里拍摄的。电影在演职人员表的中段,以一个长达50秒钟、作家的钢笔画肖像开篇。更多对肖像画的静态镜头,穿插于全片叙事中,由外赋予了某种纪录片的调性。

演职人员表之后,摄像机聚焦于桌上的一叠纸张。一个男人的手出现在画面中开始书写。紧接着这个镜头,则是一张简要介绍卡斯特罗·布兰科与其女儿关系的字幕卡。而后长达四分半钟的俯拍镜头——一辆马车正在泥泞小路上行驶,一个男声旁白开始读出小说家写给女儿的书信。摄影机仿佛静止,画面内却仍有运动——是车轮、光影和叙述者的声音。在又一系列马车行驶、天空、宅院(显然是马车的目的地,尽管奥利维拉没有拍摄到达的画面)的镜头之后,摄影机终于重新聚焦到一个坐在窗边桌后的男人身上。

这一刻,观众或许会猜测“故事”将要开始。然而,桌后的男人站起身来,直面摄影机,介绍自己是演员马里奥·巴罗索(Mário Barroso),将在本片中饰演卡米洛·卡斯特罗·布兰科,并向观众介绍这位作家(他也在早期的《弗兰西斯卡》中饰演了卡斯特罗·布兰科)。影片晚些时候,饰演卡斯特罗·布兰科情人安娜·普拉西多的女演员安娜·马德鲁加[12],以相同方式充任“导游”介绍了影片取景地卡斯特罗·布兰科纪念馆(Casa de Camilo)。但抛开真实宅院、画像、演员导览之类看起来颇为“纪录片”式的元素,《绝望的一天》当然是一部剧情片,奥利维拉也坚持这一点,只是无意伪饰真实、欺骗观众[13]。在《绝望的一天》等一些作品里,曼努埃尔·德·奥利维拉质疑了所谓虚构与纪录的分野,在追寻自己的电影视野途中,挑战了长久以来统治着主流商业电影的影像与叙事常规。他电影总是督促观众去思考呈现在银幕上的事物,而不仅仅是被动接受。

注释:

[1] 曼努埃尔·德·奥利维拉于2015年4月2日逝世,享年107岁,从业逾80年。

[2] 原文为”heteronomous demands”,来自社会学家皮耶·布迪厄发明的“他律性”概念,意指相关文化生产范畴外的正当原则,与布迪厄的自主性原则相对。

[3] 至奥利维拉逝世,他完成了至少31部电影长片。

[4] Jacques Parsi,曾将多部奥利维拉电影作品及卡米洛·卡斯特罗·布兰科小说作品翻译为法语,亦参与《世界源头之旅》(Viagem ao Princípio do Mundo,1997)编剧。

[5] 疑为笔者谬误,Meninos Milionários应该是最初登载于文学报刊的一则短篇或中篇小说,可见附图。

[6] 没有找到关于发电站开业的早期作品,后列几部分别为《葡萄牙造汽车啦!》(Já se Fabricam Automóveis em Portugal, 1938)、《画家与城市》(O pintor e a cidade, 1956)、《面包》(O Pão, 1959, )、《法马利卡奥》(Famalicão, 1940, )。

[7] 如后期作品《安吉利卡奇遇》(O Estranho Caso de Angélica, 2010)剧本即写于这一时期。

[8] 原文为“‘improvised’ or ‘spontaneous’ fictions”,或指让·鲁什的《疯癫大师》(Les Maîtres fous, 1955)等一系列创作。

[9] 这样的电影观念或者说并置手法在今天的艺术电影界还在不断重复,且仍然显得新鲜,它不见得足够独立成为一条艺术道路,但代表了一种灵动的思维和令人快活的叛逆姿态。在纪录虚构并置、电影人自反乃至字幕卡爱好等趣味方面,葡萄牙导演米格尔·戈麦斯显然是奥利维拉的门徒。

[10] “旅法”导演尤金·格林发扬了奥利维拉让演员直面摄影机的爱好,单就这一点或许衍生出了更微妙、复杂的笔触效果。

[11] Tobis Studio,奥利维拉中期的多部影片都在此拍摄。

[12] 原文为Ana Madruga,演员常用名应为Tereza Madruga,或全名为Ana Tereza Madruga。

[13]演员站出来与角色相间离在早期电影里似不少见?如易文导演的香港电影《盲恋》。

《点指兵兵》原著小说《Meninos Milionários》

《点指兵兵》原著小说《Meninos Milionários》