不要太期待世界末日 Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii(2023)

又名: 世界末日又怎样(台) / 世界玩完,你咪当真(港) / Do Not Expect Too Much from the End of the World

导演: 拉杜·裘德

编剧: 拉杜·裘德

主演: 伊林卡·马诺拉切 尼娜·霍斯 奥维迪乌·皮尔桑 多丽娜·拉扎尔 安迪·瓦斯卢亚努 乌维·鲍尔 爱德华·席尔兰 阿迪娜·克里斯泰斯库 亚历克斯·M·达斯卡鲁 伊万娜·雅各布 拉斯洛·米斯克 罗迪卡·内格里亚 阿德里安·尼古拉 索非亚·尼古拉斯库 凯蒂娅·帕斯卡留 谢尔班·帕夫卢 丹尼尔·波帕 尼科丁·恩古里亚努

类型: 喜剧

上映日期: 2023-08-04(洛迦诺电影节) 2023-10-27(罗马尼亚)

片长: 163分钟 IMDb: tt18162096 豆瓣评分:7.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 一名超负荷工作、工资过低的制作助理不得不拍摄一部由跨国公司委托拍摄的工作场所安全视频。

演员:

影评:

(大量剧透预警,且因为仅在影院观影一次,不能保证细节记忆无误)

某种程度上,《不要太期待世界末日》164分钟时长中的前130分钟可以被视作一部独立的公路电影。只不过与一般跨越极大时间与空间距离、交通工具仅仅是新地点附庸的公路电影不同,《末日》展现的只是主人公安吉拉从早上六点开始到深夜,在罗马尼亚首都布加勒斯特的宽街陋巷中匆忙奔波的一天,大多数有意义的情节都在汽车中展开,伴随着似乎永无止境、时时显得荒腔走板的堵车、路怒、车内一首接一首的快节奏金属乐、汽车行驶时的白噪音,与时时响起、预示着新工作的手机铃声。到了最后,我甚至担心起安吉拉的安危来——她看起来随时都在危险驾驶导致事故的边缘徘徊。虽然她一天的行程并未以悲剧收场,但导演裘德无疑为我们做出了这样的暗示。接近结尾时,当安吉拉在一次谈话中提及当地的一条路因为出过太多意外而在两公里的路段边上插了六百个象征逝者的十字架时,镜头毫无征兆地从黑白切换为彩色,在沉默的空镜头中连续不断地为观众展示了至少几十个在当地实拍,或新或旧的十字架。

为什么安吉拉(和那些十字架代表的罗马尼亚人们)要如此忙碌地在城中奔波,似乎永不止歇?裘德提出了很明确的答案与控诉:因为后极权时代的罗马尼亚处在资本主义世界体系的不断被剥削的边缘,在实体工业和文化产业上都成了廉价劳动力的输出地,在过劳中为欧盟中心国家提供源源不断的利润。安吉拉的旅程中充满了对这个体系之荒谬和个体的疲惫无力的描绘。当她去向想要迁走家族墓地的房地产开发商据理力争时,却被看起来充满人情味的代表以无懈可击的法律条款和“我们会出全资请最好的神甫以符合信仰的仪式迁坟”的话术忽悠的无话可说;当她试图拒绝新安排的跑腿任务,表达自己多么疲劳,想要回家休息一会再继续时,导演的回应只是“喝杯很浓的咖啡!”“喝点红牛!”“在路边睡一觉就好!”,于是口头上坚称要回家的安吉拉最终还是“身体很诚实”地选择在路边停车刷起tiktok;不久之后,无情的给她安排工作导演自己却不断谄媚地在zoom中向来自奥地利的甲方证明自己工作得力,足以接替(上一任明显猝死的)导演继续拍片,在获得屏幕另一端含混的认可后弹冠相庆。可悲之处在于,当独处时不断在口头上谩骂吐槽工作的安吉拉于深夜在机场接到奥地利甲方,在前往市中心大酒店的路上闲聊时,却也变得近乎同样谄媚,“有些人一天工作16个小时…但我们只工作8小时!” 当奥地利甲方说“我刚查到…罗马尼亚是欧洲最穷的国家吧”时,她的回应是“黑山(或某个相邻的国家)比我们更穷呢!”

更加讽刺的是,安吉拉从早到晚忙碌奔波,所要完成的工作,是要在布加勒斯特的各个角落里寻找为甲方所在的德国企业工作,但因工伤造成残疾失业的当地工人们。她用手机和三脚架为这些形形色色的残疾工人们录制素材,发给代表工厂的德国/奥地利甲方定夺。因为要录制的是生产安全宣传片,所以这些多半因为工厂管理疏忽致残的工人们个个都要痛陈自己如何因为不当行为出事,并告诫观众们注意生产安全。工人们踊跃录制采访,是为了被选中后可能会有的500-1000欧元“报酬”,而安吉拉总会告诉他们,“这件事情(你入不入选)要由奥地利人决定啊!” 在影片的最后半小时里,安吉拉的旅途结束,故事的讽刺性却达到高潮:一位残疾工人和他的家庭终于因为“形象合适、有战斗精神”被选中后,因为拒绝完全合作、将工厂管理和漫长加班造成的事故归于自己的失误而被迫一遍又一遍屈辱地站在雨中修改台词,却又因为想要1000欧元而不肯离开,最终,他们精心准备的台词被一遍遍删改缩减,最后干脆(在德国人的远程建议下,带着绝望的疲惫眼神)沉默地一张张举绿色的、方便p上任何字幕的空白纸板了事。

这不是《末日》中第一次出现可以随机修改编辑任何内容的绿幕。实际上,拟像时代视频的可塑性是《末日》除对资本主义世界体系的批判之外的另一大主题,通过对各式各样影像的拼贴挥洒,裘德在实践上为观众呈现了一个工作与日常生活分别由zoom和tik tok构成,想象与真实的边界消融瓦解、充满了鲍德里亚所谓“超真实”后现代拟像的社会。从影片开始,裘德就不断在安吉拉黑白的漫长奔波中插入一个由秃头、穿黑夹克的男性小混混(也就是宣传海报上的那张脸)在世界不同地方不断发表由变着花样的脏话和对资本主义的文化理论批判组成的胡话的彩色视频片段。随着电影进度前进,我才慢慢通过越来越明显的提示意识到原来这个小混混就是Angela,她每有喘息的机会,都会在大楼门口、午餐桌前、卫生间中用滤镜变为新形象,录制一段不断穿帮、脏话连篇、无比可笑却又夹杂着愤世嫉俗的理论反思的视频,然后发上tik tok。这个由滤镜实现的男性形象并不是安吉拉的隐藏身份,而是她身边的亲人、情人、同事都知道,甚至会评头论足的“爱好”。它可靠又不可靠,虚幻又真实:当她背对镜子时,透过镜头仍然能看见滤镜形象的秃头背后的镜子中的金色长发;当跟朋友一起录制tik tok时,滤镜总是不小心从安吉拉这里转移到朋友脸上;最令人(影评人?)叫绝的是,安吉拉在工作路上同正在绿幕前拍摄怪兽片,以专门拍摄无聊而质量奇低cult片的德国导演乌维·鲍尔偶遇,两人共同录了一段破口大骂专业影评人的短视频。似乎,这个短视频中的形象才是安吉拉的“本体”,他说的低俗又“高雅”的胡话才是她足不旋踵的劳累生活中的“心声”。

除了安吉拉在布加勒斯特兜兜转转的过程(黑白呈现)和她以另一个形象拍摄的短视频(彩色),《末日》还有另一重穿插全片的影像:一部拍摄于1981年,名为Angela merge mai departe的社会主义现实主义剧情/爱情电影,其中同样呈现了一位名叫Angela的女性出租车司机为工作驾车在布加勒斯特的不同城区漫游,与不同乘客和同僚相遇的过程。由于时代和电影宣传主题所限,这部电影中的布加勒斯特在大多数时候都交通便利、社会秩序井然,全无2022年的Angela所处时代的拥堵、嘈杂、混乱,老Angela也总是从容不迫、彬彬有礼。但是,裘德敏锐的发现了镜头中无意中流露出的旧布加勒斯特的隐秘、灰色一面,并有意在与它们相遇的时候放大并放慢镜头。同时,老Angela和我们时代的Angela在驾车行驶中的状态与所处的城市地理也呈现出了一种互文关系,提醒着观众们罗马尼亚的历史与当下的联系。当我们时代的Angela驾车驶过齐奥塞斯库铲除老居民区兴修的奇观式现代宫殿时,下一个镜头就切换到了老Angela将乘客送到那个老居民区的情节。

两个Angela的联系不仅局限于影像的并置和互文,而还有一个让我大感惊讶,并暗暗在心中鼓掌的“逢魔时刻”:当年轻的Angela前往一户家庭采访受到工伤瘫痪的工人时,应门并同她交谈的、和蔼而肥胖的老奶奶正是1981年开出租车的Angela,两人的闲聊之后是大量关于1981年电影爱情主线剧情的蒙太奇(我们得知,在老电影中醉酒出场、身穿皮夹克、严峻高冷的匈牙利裔男主角在2022年变成了一个崇拜乌尔班的滑稽老爷子),两代布加勒斯特的Angela于此相遇,1981和2022年的影像,电影中1981年和2022年的布加勒斯特“现实”的界限由此消弭。当然,这并不意味着她们的相遇在彼此的生活中有任何特殊的意义。老Angela因工伤瘫痪的儿子“幸运”地被选中参加结尾的工作安全宣传片,在结尾上演了前述充满戏剧性的屈辱一幕。失去了“主角光环”,老Angela全程无可奈何、一言不发地坐在一旁,全然不知所措。而年轻的Angela,尽管在之前130分钟中展露了那么多对现状的愤慨和精神上的反抗,在这里却没有对身边人展现任何同情,而仍然只顾着抓住空档录上一段奇葩的tik tok视频,在拍摄结束后老Angela一家想要吃上剧组的一顿免费午餐的时候,冷漠的急于驾车带她们离开。

最后值得一提的是,虽然影片中直接对接Angela和她的罗马尼亚同事、同胞们,以一种貌似有同理心但实则残忍的方式颐指气使的“资本主义世界”代表是德国人与奥地利人,但片中不断涌现、充盈全片的却是各式各样的美国文化符号。这些符号——从巴斯特基顿到威廉福克纳——向我们暗示着美国才是资本主义-后现代的真正核心。如果说同为反应欧洲人精神状态的公路片,文德斯的《公路之王》中美国文化作为主角在西德城市间穿行过程中时隐时现的隐喻,象征着“潜意识里的殖民”("The Yanks have colonized our subconscious")的话,那么在裘德的后极权-后资本主义时代的罗马尼亚,美国文化就已经成为了明目张胆、肆无忌惮的入侵者。在远程视屏会议时,决定项目生死的奥地利甲方的背景是芝加哥河上的市景,特朗普大厦上硕大的“TRUMP”字母熠熠生辉;而在结尾想出让受伤的工人举可以任意p字的绿板,而不让他说任何同公司意见相左的话时,德国老板提出的建议竟然是“让我们像鲍勃迪伦那样做吧!”(讽刺的是,迪伦恰恰是在Subterranean Homesick Blues,一首表达对美国主流文化反抗的歌曲中用的同一种表达方式)。这自然让我身边同在芝加哥电影节中观看《末日》的美国观众笑声连连,但也让我隐隐觉得,这种特意针对美国观影者的拍摄方式是否反而特意强调了美国的中心性?

那么,越过所有的戏仿、嘲弄、批判、无穷无尽的驾驶和层层叠叠的影像,裘德究竟怎么看待他所描写的这种人类境遇?我想片名似乎可以提供一些提示:“不要太期待世界末日”,没有轰轰烈烈的一声巨响,Angela们要面对的只是无尽增殖的拟像中的疲惫而缓慢的死亡。而片中全程没有面对镜头台词的罗马尼亚导演则似乎可以提供另一种态度。(可能像所有罗马尼亚电影工作者一样)他对德国和奥地利的老板们极尽讨好谄媚,驱使自己和手下们不断加班加点工作,但又在结尾的拍摄中不断向老Angela一家保证,“我跟你们站在一边…(p在绿板上的话)会遵照你们的原意的。”他的这种保证当然是苍白无力的,很可能只是在敷衍被拍摄者一家好完成任务,但我却更愿意理解为是裘德自己——已经是当世最知名的罗马尼亚导演——的声明,“but I swear I’m on your side.”

原文发表于Cinema Scope Online, CS96, Features,From Cinema Scope Magazine, TIFF 2023

作者:Jordan Cronk

翻译:不会英文的雕刻时光

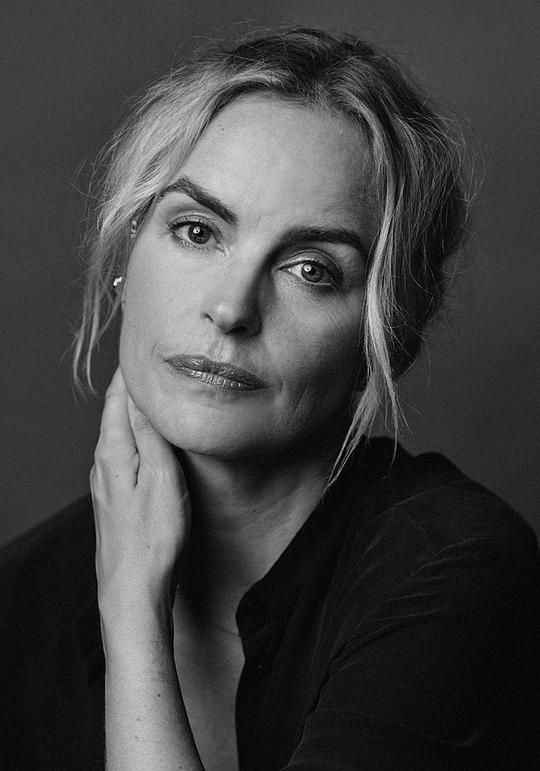

《Cinema Scope》96期新刊封面

《Cinema Scope》96期新刊封面对许多电影制作人来说,疫情阻碍了制作,削弱了创造力,但对 Radu Jude 来说,似乎只是激发了他的灵感。这位多产的46岁罗马尼亚导演近年来变得格外狡诈和挑衅,总是让人捉摸不透。他进入了职业生涯的新阶段,将当代形象文化和我们时代的社会政治荒谬性作为细致分析的对象,同时也是同样关注的讽刺对象。像他获得金熊奖的作品《倒霉性爱发狂黄片》(2021)一样,《不要太期待世界末日》是 Jude 的最新作品,最近在洛迦诺电影节上获得了特别评审团奖,它感觉就像是从全球潜意识中自发爆发出来的,一个现实和虚拟交织愈发频繁的空间。

与他在2000年代末期作为罗马尼亚新浪潮的一部分的起源相去甚远,Jude 现在更倾向于无政府主义讽刺或散文小说,这与他在《喝彩!》(2015)中对西部片形式的玩味、《受伤的心》(2016)中对时代片的涉猎,以及他在档案纪录片《死去的国度》(2017)和《火车出站》(2020)中对罗马尼亚多变历史的持续探索截然不同。如果在 COVID 期间人们的大脑出现了问题,因为强制隔离和社交媒体言论的增加、恐慌煽动和法西斯主义的抬头,Jude 最近的电影反映了形式和内容上的这种裂痕,呈现出一种拼贴美学,在这种美学中,主题和观念的辩证自由地在多样的叙事模式和图像传统之间互动。

聚焦于零工经济时代的劳工问题,《不要对世界末日期待过多》是一个无情而滑稽的故事,分为两个部分。第一部分讲述了安吉拉(伊林卡·马诺拉切饰),一位超负荷工作的制片助理,被委托为奥地利一家公司拍摄有伤的工厂工人的面试录像,用于制作一部工作安全视频。这家公司的营销总监,自然是歌德的曾孙女(由尼娜·霍斯饰演)。这一部分以16毫米黑白胶片拍摄,在一个多小时长的时间内展开,是两个章节中更为长篇的部分。有时,它看起来像是一部城市内的公路电影,Jude 通过聪明地加入卢奇安·布拉图1981年彩色影片《安吉拉前进》的片段来强调这种相似性。这部电影是一部关于女出租车司机生活的作品,由此,Jude 将片中主角开车穿越布加勒斯特的场景与《安吉拉前进》的类似镜头形成了对比。

布拉图的安吉拉是一个无助的浪漫主义者,而 Jude 的安吉拉则是一个坚韧的愤世嫉俗者。她在面试之间来回穿梭,狂放着罗马尼亚的 Turbo-folk 音乐(歌词示例:“给我那笔钱 / 给我看那笔钱”),在电话里抱怨她的老板,疯狂地喝下能量饮料,对其他司机的性别歧视言论表示反感;在某个时刻,在两次会议之间,她接载了自己的妈妈,以便将祖母的遗骸转移,以免一家建筑公司挖掘出墓地。在安吉拉的世界里,没有所谓的空闲时间:一切都可以货币化。在电影中最出色的笑料中,安吉拉采用了一种在线虚拟人格,像安德鲁·泰特一样。她隐藏在一个面部应用程序后面,对社交媒体上充满仇恨言论和粗俗话语,似乎是为了从日常工作的压力和微侮中寻求释放,但也可能是为了赚点小钱。(在一个设在片场的有趣时刻中,扮演自己的德国导演乌韦·博尔暂停了一部巨大杀人虫电影的拍摄,与安吉拉一起拍摄视频,并抨击了他的批评者。)

随着夜幕降临,安吉拉的一天结束了,电影第一部分粗糙的外观让位给了更短但更严格的第二部分。在第二部分中,受伤的工人奥维迪乌(奥维迪乌·皮尔山饰)被选中出演安全视频,却被迫改变故事的细节,接受事故部分责任。这一部分以高清彩色单固定镜头拍摄,在奥维迪乌瘫痪的工厂外进行,以制作团队的摄影机视角呈现;当导演从幕后要求调整措辞(“不要提及俄罗斯”)和布景时,各种工作人员,包括安吉拉,都会开玩笑地闯入画面,而奥维迪乌和他的家人则目瞪口呆地坐着。在许多幽默和旁白中,有几个指向无声电影的参考,特别是《工厂大门》(1895年)。

像卢米埃尔兄弟一样,Jude 对电影的纪实价值以及现实如何突破虚构框架很感兴趣。你可以在第一部分的结尾看到这一点,当谈论一个危险的高速公路时,片中出现了一段无声的镜头,展示了为死于车祸的人立起的十字架;在《安吉拉前进》的片段中,Jude 偶尔放慢镜头,聚焦于尼古拉·齐奥塞斯库统治下罗马尼亚生活中一些不那么理想化的细节;还有在一场令人愉悦的电影骗局中,原版《安吉拉》中的演员多丽娜·拉扎尔意外现身,与她现实中的对应角色对戏,产生了等而反之的效果。这只是这部自由自在、难以预测的电影中的众多时刻之一,它提醒我们,虽然对人类未来的希望可能是徒劳的,但从电影中期待一些东西仍然是值得的。

《Cinema Scope》:我已经看了这部电影两次了……

Radu Jude:我道歉。

Scope:不,这是合适的,因为你的电影涉及劳工和工人权利,在我两次观影之间,SAG-AFTRA罢工开始了。你有关注目前发生的情况吗?

Jude:除了远距离象征性地支持之外,实际上并没有。好莱坞体系与我们在罗马尼亚的经历相去甚远。我没有看到《芭比》或《奥本海默》[编者注:此后 Jude 看过了《芭比》和《奥本海默》],但它们感觉像来自另一个星球。无论我们做什么,都是另一回事;他们应该用另一个名字来称呼好莱坞所做的事情。话虽如此,当我说我支持它时,是因为有时候,经过多年之后,这些想法会从好莱坞传播到边缘地带——甚至到罗马尼亚。罢工的问题之一是制片公司能够永久使用某人的数字形象。当他们在需要大量人群的场景中复制演员的身体时,这已经在发生。我可以想象,如果在罗马尼亚也有这种可能性,他们也会想要100%地使用它。

Scope:你的电影本身并不涉及人工智能,但片尾注明电影是“由 Radu Jude 亲自编写和执导的”。你如何定义2023年的个人电影制作?

Jude:实际上,那只是一个小笑话。你知道谁用过“亲自编写和执导”这个词吗?埃里希·冯·斯特劳姆在《贪婪》(1924年)里用过。所以那是对他的一个迂回致敬。那只是我在做片尾字幕时的一时冲动。而且我想我当时也喝了一点酒……

事实上,我对个人电影制作并不感兴趣。我认为这个词在艺术电影和欧洲电影中被滥用得太多了。你总是要“个人化”才能被认为是相关的,甚至才能获得资金支持。有些资金申请会问:“你和你的主题有什么个人关系?”然后人们会写道:“哦,这是关于我祖母的故事”,或者“我在度假时发生了这件事。”我的看法是你不必以这种方式来个人化。我坚信——我知道这是作者主义的观点——布列松在《电影札记》中所说的:用这样的方式拍摄电影,让其中有一些东西是别人无法呈现的。这可以是你拍电视电影、商业电影、艺术电影或实验电影时的情况——你可以在任何东西上留下你的烙印。也许随着数字工具和人工智能的出现,这种情况正在发生变化,但对我来说,电影提供的将现实记录并转化为图像的可能性非常强大。而那并不是个人化的东西。我曾经在电视和广告领域工作过,那里也有个人愿景。只不过那是你老板的个人愿景而已。

Scope:零工经济对你的电影制作有没有产生影响?或者你是否察觉到欧洲制作模式在后疫情时代对自由工作者的依赖上发生了变化?

Jude:嗯,我们必须记住,欧洲各国之间的情况是很不同的,即使在欧盟内部也是如此。这部电影前半部分关于制片助理的故事实际上来自我多年前作为制片助理的工作经历,后来又担任广告导演。所以我在这里讲述的故事在某种意义上是个人的,因为我亲身经历过。至于私有化劳动方面,罗马尼亚发展了一个对工人并不关心的系统,无论是在建筑工地、超市工作还是作为电影或广告团队的一部分。那时人们普遍认为,你应该对自己的工作感到感激,并基本上允许自己被剥削。

革命之前,公共言论是:“如果我们把一切都私有化,有我们为之工作的公司和企业主,那么一切都会得救”,这是因为该国被共产主义独裁统治所贫困化和几乎摧毁。现在的想法是,如果我们走向新自由主义模式,拥有一个没有国家干预的自由市场,那就会是天堂。我并不反对自由市场——我认为它可能会带来积极的变化,但前提是它必须受到控制。我之所以这么说是因为当我22岁时,我是在罗马尼亚拍摄外国电影的助理和副导演,连续工作28个小时并不是什么例外。有时候甚至是45个小时。我记得最长的一次是50多个小时——基本上是连续两天的工作。如果你抱怨,人们会说:“你想要什么?这就是应该的。拍摄的一天开始了就不知道什么时候结束。”那就像一种口头禅,我也相信。我像这样工作了很多年。在工作了30或40个小时的拍摄之后,你需要三四天来恢复状态。对许多人来说,这种剥削影响了他们的健康和生活。安吉拉的故事灵感来自一位制片助理的案例,他在工作了很多小时后对老板说:“我累了。我需要休息。”老板回答说:“喝杯咖啡。喝罐红牛。再坚持两个小时。”结果那个人死了。他是一个非常年轻的人。

当然,我认为电影可以通过这些更为狂野的态度得到良好的推动。我认为这种未开化的本性需要以某种形式存在。当我年轻的时候读到关于赫尔佐格拍摄《上帝之怒》(1972年)或科波拉拍摄《现代启示录》(1979年)的故事时,感觉非常英勇。在早期,当我们被要求工作20个小时然后驱车前往另一个地点时,那种感觉是神奇的,有一种英雄主义的感觉。但我现在不再完全这么看了。作为电影制作人,你可能会自欺欺人地认为这样,但对于你周围工作的人来说,并不是那样的。他们不在乎你的电影是否会赢得奥斯卡,或者是不是一部烂片。他们只是想完成拍摄然后回家。

Scope:基于这部电影和《倒霉性爱发狂黄片》,我觉得你对待社交媒体的方式和大多数人不太一样。你能谈谈你在Instagram、Facebook和TikTok上进行的研究,以创造安吉拉的另一个自我吗?伊琳卡·马诺拉切在角色中带来了一些个人或特定的东西,这些在剧本中没有吗?

Jude:伊琳卡之前在我其他作品中出演过小角色。我非常钦佩她作为一个演员和一个人,我一直想和她合作扮演一个更大的角色。在疫情期间我在开发这个剧本的时候,她创建了这个虚拟形象,并开始制作这些Instagram视频,她在视频中扮演了这种愚蠢的男人形象,正是电影中所见的那样。看到视频的反应是很有趣的:有些人鼓励她,说,“哦,这很有趣”,但也有人对她的做法持敌意,非常反对她所做的事情。有职业演员、剧院导演和评论家说:“演员不应该这样说话。这不是演员应该创造的东西。”但她回应道:“嗯,我们正处在一场疫情中,这是我做工作的一种方式。我在创作小电影。”当我意识到安吉拉角色也可以做类似的事情时,那时我给伊琳卡打电话说:“我觉得这是我们共同合作扮演一个更大角色的机会,但我想要选定你的虚拟形象!”

她在那些场景中的对话混合了我写的内容和伊琳卡在她的视频中已经做过的事情。她把那些表演看作一种女性主义行为,但这是夸张成了漫画风格的女性主义——通过极端夸张来塑造的角色。对我来说,有趣的是思考这个虚拟形象如何为角色、虚构、现实、纪录片以及当今社交媒体平台和人工智能之间的关系提供了新的视角,而这些关系比以往任何时候都更加复杂。我对此着迷。也许你见过Facebook上一个页面叫做“AI Generated Nonsense(人工智能生成的胡言乱语)”。我在那里看到了一个视频,名为“米老鼠服用了酸”。它是由一个AI程序制作的,非常滑稽——美妙极了。我认为我们可以从中学到东西。

Scope:你在社交媒体上花了很多时间吗,还是这主要是为了电影而做的?

Jude:我有所有的社交媒体应用。我不怎么发帖,因为发帖太耗时间了。那是工作。我没有那种精力。我想这样说也是对的,我在做研究,因为我总是在开发不止一个项目,我需要在整个过程中吸收东西。就像奥古斯特·雷诺瓦尔说的:“在点燃火炉之前,你需要把柴火放进去。” 在这个意义上,是的,我需要充实自己。此时我已经不太看得出Facebook的帖子、推特或Instagram图片之间有多大区别了。有时我会保存我喜欢的东西,这样我就可以拥有它们,也许这个引语或这张图片可以用在这个项目上。

去年我最大的发现,也许在开始电影之前某种程度上影响了它,就是伯恩·波特,他发明或理论化了所谓的“发现诗”的概念。他是一位物理学家,我想他也参与了曼哈顿计划。他的书中充满了诸如数学方程式之类的东西,他邀请你将其视为诗歌,强迫你的思维以某种方式看待事物。突然间,从这种视角看事物时,你会发现在线上,在Twitter上,就像某种形式的诗歌。当你在Facebook或Instagram上滚动时也一样——有时图像和文本会融合或重叠,你就会看到一种艾森斯坦的蒙太奇。我试图通过这种框架来看待事物,就像电影的一刹那。大多数时候它是糟糕的或垃圾电影,但有时却是辉煌的。也许是因为算法的原因,它们可以创造出有趣或真正迷人的东西。有一次我在YouTube上听梅西安的《鸟类目录》,结果被一个鸡肉三明治的广告打断了。那是一个精彩的蒙太奇,一个精心编辑的瞬间。

Scope:你能告诉我一些关于《安吉拉开始新生活》(Angela Moves On)的情况吗?你是什么时候第一次接触到它的,在罗马尼亚它是如何看待的,你为什么觉得它会与电影的现代故事很搭配?

Jude:我的电影构思了两个部分,但最初的第一部分只是关于一个助理漫无目的地驾车。我觉得这一部分需要一些其他的东西,然后我开始想,也许有一些关于女司机的旧罗马尼亚电影。

我在拍这部电影之前只是在一两年前看过《安吉拉开始新生活》,而且我并不是真的喜欢它。里面有些东西我是喜欢的,但对我来说,它并不是那个时期罗马尼亚为数不多的真正好的电影之一,那时卢琴·平蒂列和米尔切亚·丹尼利克在创作他们最重要的作品。导演卢西安·布拉图并不是一个伟大的电影制作人,我觉得他拍这部电影是为了赚钱。他并不是因为颠覆性或反对体制而出名。你不能真的公开反对体制,但有其他电影制作人比他更直接。但后来我重新看了这部电影,意识到它比看上去更为复杂。渐渐地,我发现这部电影有所有这些小小的cinéma vérité式的场景——非常短暂的片段,你可以看到那个时代的现实,你真的不应该看到的,比如人们在排队等食物或是破旧的地方。有时它们只持续半秒钟,但我觉得布拉图在这些片段中是非常颠覆的。

我很早就想到,我的安吉拉最终会与早期电影中的原型相遇。但当我对我的摄影指导说这个想法时,他误会了:他以为我是指两部电影之间会不断融合剪辑,但这并不是我的意图。但当他说到这一点时,我心想,“嗯,也许这会是一个更好的主意。” 所以这为我们提供了一个容易处理的结构。我选择了与早期电影相近的地点。不是再提艾森斯坦,但这是他的一个想法,将两组图像进行对比。在剪辑时,当我将图像放在一起时,我发现这个想法相当引人注目;即使对我来说有时也不是很清晰,我想对于非罗马尼亚的观众来说更不清晰——图像之间的关系是什么。但同时,如果我们把这部电影看作一种拼贴,也许总体印象比强调任何一个部分更重要。最重要的是看到在一个受政治控制和审查的社会中创造图像意味着什么,以及在一个至少相对于早期时代具有政治自由的社会中创造图像是什么样子。

在这个意义上,我认为这部电影也是关于布加勒斯特的。为什么今天的布加勒斯特看起来比过去糟糕得多?其中一部分是宣传,因为那个时代的许多图像和电影都是为了展示布加勒斯特最美好的一面,这就是为什么我放慢了《安吉拉开始新生活》中那些不太美丽的时刻——这样你就可以看到另一面。但即便如此,即便是在革命30年后,布加勒斯特的状况也糟糕得多。我们为什么让这种情况发生?现在人更多,污染更严重——汽车开上人行道,建筑物在倒塌等等。我读到说它是世界上拥堵第二严重的城市。我认为电影可以通过将一个图像放在另一个图像旁边来展现这一点,并通过这样做向观众提出这个问题。

Scope:你的电影经常涉及电影和历史再现,但你最近拍摄的几部电影特别涉及了现代图像文化和图像的泛滥。你认为这些主题在美学上影响了你的作品吗?

Jude:是的,这其中有很多原因。首先,我并没有真正的风格。多年来,我对此感到难过。所有最伟大的电影制作人都有自己的风格。你看到洪尚秀的电影或约翰·卡萨维蒂斯的电影,两秒钟就能认出来。但我不再那么在意了。就像我说的,我对电影制作中的个人视角并不是特别在意。我认为自己是电影的工作者。我越来越少地考虑自己,更多地考虑如何制作电影——如何实际地去创造它。

其次,正如你提到的,我的电影经常涉及历史。起初,我试图拍摄处理罗马尼亚历史黑暗部分的电影。当你这样工作时,你从实际角度发现了表现问题是巨大而且非常重要的。有一段时间我认为你不一定能通过当代视角来探索这个问题。但一旦你开始这条道路,你会意识到表现问题无处不在,特别是在如今有了所有新工具和平台的情况下。今天,表现比以往任何时候都更加复杂,更难以定义、建立、表达,让它成为电影话语的一部分。

可能不太明显,但我最感兴趣的事情之一是讲故事——叙事电影。虽然我认为传统的三幕叙事电影可以运用得非常出色,但我也感觉到它的局限性。在文学中,有空间留给经典著作,比如巴尔扎克的故事,但同时也有乔伊斯的《尤利西斯》,普鲁斯特或威廉·巴洛兹的位置。它们仍然在使用叙事,但方式不同。我觉得电影中并没有那么多这样的表现。对于这部电影,它的模式是文学的,具体来说是约翰·多斯·帕索斯的《美国三部曲》。在那本书中,你有一个虚构的故事,同时也有关于经济和社会问题的故事——它非常实验性。它混合了媒体。你有纯粹的叙述与新闻报道的拼贴相结合。对我来说,我的故事是好是坏并不重要——对我来说,重要的是探索新的方向。

除了受到多斯·帕索斯的启发,电影中的一切都与电影史有关。有时,回到历史的前两三步是向前迈进的一种方式。通过这部电影,我想回到某种原始的电影——例如,安迪·沃霍尔的电影。我不是指第一部分的影像是黑白的,而是摄像机——除了几个镜头之外——是固定的。我想探索如何为固定的摄像机进行布景。我没有沃霍尔那种勇气,把胶片放进摄像机然后让它运行,但我们通常只做一两次拍摄。我知道这种方式可能会让我们失去一些东西,但我认为我们也可能会得到一些东西。我的品味越来越倾向于这种未经雕琢、更为粗糙的电影风格。

我在电影中想要避免的一件事是一个好的节奏。我想也许如果节奏不平衡,那可能会有一些值得实现的东西。这就是为什么电影的第一部分有两个小时长,而第二部分只有40分钟。我觉得在这种未经打磨的方式中可能会发现一些东西,甚至可能是一些美好的东西。如果我要制作一些未经打磨的东西,它需要在各个层面都是未经打磨的:持续时间、结构、写作等等。

Scope:路边纪念碑的镜头序列感觉像是找到两部分之间合适过渡的关键。你是如何想到使用这条道路及其名声作为从电影第一部分到第二部分的过渡方式?

Jude:对我来说,它并不是一个桥梁,而是电影的另一个方面,为拼贴的想法增添了元素。从技术上讲,它是电影中间的一个无声纪录片——这有点荒谬,但我想把这两种模式结合在一起。很多早期看过这部电影的人都建议删掉这一场景——他们说它没有效果,毫无意义。但其他人真的受到了影响,而我也受到了影响。你看不到暴力,但我想让人们了解罗马尼亚道路上发生的这种屠杀的现实,这种事故的死亡人数总是名列前茅。造成这些事故的原因有很多:警察不执行法律、人们过度劳累、道路质量差。我读了一篇关于这条道路的报纸文章,我立刻知道我想拍摄这些十字架,看到它们的数量,并将其呈现在电影中作为一种纪念。也许通过将所有这些图像放在一起,一些事情会被揭示出来。还有与故事的其他部分之间的联系,以及这个女人,也许有一天会成为这些受害者之一。

Scope:让我们谈谈电影的最后部分。它一直构思为一镜到底的吗?

Jude:并非从一开始就是这样。但这个部分在某种程度上是电影的起源,有点琐碎。大约四年前,我患了面瘫。我的面部表情扭曲了;几个月里我不能说话,也不能闭上右眼。现在已经治愈了,但当时很烦人。在治疗期间,我记得多年前发生在我身上的一件事,我必须拍摄一个工作事故中瘫痪的人的证言。你在电影中看到的基本上就是我作为导演拍摄那个视频证言时的经历。渐渐地,我开始看到公司是如何试图愚弄这个受害者,把责任归咎于他的。我没有勇气辞职然后说,“去你的”,但我决定只是拍摄他,让他说他想说的,不对任何东西进行审查。但这是一个理想主义的想法,因为公司拥有这些影像。他们最终按照他们的意愿编辑了这些镜头。所以那个场景是对那件事的一种反应,随着岁月的流逝,这件事看起来越来越相关。

至于单场景拍摄,我不确定这是否是一个好主意,但我实在不知道如何以其他方式拍摄这个场景。这是一种视角的变化:突然间电影是通过这个工作组的摄像机拍摄的。一方面,它是实时拍摄,但另一方面时间也被压缩了。使我决定使用固定摄像机的是伤员、他的家人和背景之间的紧张关系。如果这个镜头起作用,是因为你在画面中间有伤员和他的家人,所有这些声音都来自摄像机外部,试图愚弄伤员,而背景则格外有趣。左边是一个上世纪30年代的老工厂,可能曾经是一个共产主义工厂,但现在已私有化;背后是一座新建的公寓楼,模仿了旧的共产主义建筑,可能更加拥挤;右边则是一个新贵的别墅和一个地堡,看起来不合时宜,但考虑到战争和罗马尼亚靠近乌克兰的情况,实际上相当不祥 [编者注:去你的普京]。将所有这些东西放在同一个画面中使得这个镜头具有一种散文特质。里维特曾经说过,电影的力量不在于讲故事或拍摄演员,而在于通过镜头或镜头之间的元素进行散文式的并置来产生观念。凭借我的一点能力,我觉得这个镜头可以反映这种散文的定义。

Scope:尽管这是一个非常繁忙和嘈杂的镜头,但在场景展开和编排方式上,我实际上想起了无声电影,更不用说对梅里埃斯和卢米埃尔兄弟的参考了。你能谈谈无声电影对这部电影这一部分的影响,以及它在你最近作品中作为主题参考的运用吗?

Jude:无声电影是一个很大的影响。这可能是老生常谈,但一切古老的东西都可能重新焕发新生。我现在正在阅读狄德罗的《致命主人雅克》,它比许多新叙事和小说更加自由和现代。如果你看一些无声电影,它们通常会显得更加自由。也许那是因为它们是在开端出现的,当时还没有确立规则。但是环境在变化。如果你现在看卢米埃尔兄弟的电影,它不显得原始,而是显得激进。我认为引起我的兴趣的是无声电影美学的潜力,其中许多被后来的人实现了。但并不是所有的潜力都得到了实现,许多潜力又因为环境的变化而重新显现。

如果不是无声电影形式,那TikTok或Instagram的故事又算什么呢?显然它们有声音,而且是数字化的,但美学更接近原始电影。在罗马尼亚的TikTok上,有人制作小纪录片或表演性视频,甚至还有和他们的丈夫或妻子一起演的小虚构故事。对我来说,这些令人印象深刻,因为它们把我们带回了电影的开端。你可以看到一个人如何用手机开始创造一种电影。在美学上,或者与大型重要电影相比,可能意义不大,但你可以看到一些东西,一种创作故事的欲望,一种将两个图像组合在一起创造出的东西——有时是一个糟糕的笑话,或者一个梗,但有时是一个令人着迷的故事。从这个角度来看,我认为我们正生活在无声电影美学的黄金时代。

Scope:你经常在叙事和非虚构项目之间交替,但你越来越多地在虚构电影中整合纪录片元素,这些电影本身变得更加碎片化和辩证——仍然以叙事为驱动,但不再那么依赖传统戏剧,更倾向于混合方法和材料。你在多大程度上区分这些模式?

Jude:你们现在叫它什么来着,混合化?我觉得这可能是个危险的词。我曾和一位纪录片节的策展人讨论一部获奖的电影,我知道它在纪录片形式下实际上是一部虚构作品,她说:“哦,我不在乎。影像就是影像。一切都有同样的价值。”尽管我理解这一点,并意识到新浪潮电影人几十年前就谈论过这些想法,但我对将档案材料呈现为虚构或使用假档案材料来创作伪纪录片或虚假纪录片仍有抵触情绪。这涉及认识论的问题:你怎么能相信图像?但对我来说,有些界限我是不能逾越的。我不是说它们不能被突破,而是作为一名电影制作人或观众,我不能逾越这些界限。在我的电影中,我希望你能理解电影是如何构建的。我对观众非常诚实。电影的构造非常明显。但当你看到一部电影,比如使用8毫米家庭影片并有人叙述他们的生活故事,最后发现这全是虚构的——我对那种事情有强烈的反应。所以我做的是在虚构中混合它们。在虚构电影的范围内,你可以包含纪录材料,只要你展示它们被用作虚构的一部分的方式和原因。

Scope:在你离开之前,我可能应该问问尼娜·霍斯的事情,但我更想知道乌韦·博尔是如何参与到这部电影中的。

Jude:一旦我决定让PA角色在整部电影中不断地从一个地方驱车到另一个地方,我知道我想让她最终停下来参观另一种类型的电影片场——与她正在做的那种影像工作不同的东西。所以我开始思考这可能是什么样的电影:也许是罗马尼亚电影,或者是一部大制作的好莱坞电影,或者是一部科幻电影。在某个时候,我想起了乌韦·博尔——我看过他的几部电影,当然它们和我的风格相当不同。但我记得10到15年前影评人为他停止制作电影发起的请愿。他对此的反应让我印象深刻。我想到了他经历了多么艰难。你可以评价他的电影是好还是坏,但他有坚韧不拔的品质让我印象深刻。从这个角度来看,他对我来说是一个榜样——也许不是制作出伟大电影的人,但他仍然前行。所以这就是为什么我写信邀请他来扮演这个角色的原因。

这篇J. Hoberman的文章名为《糟糕的电影》,他对烂片有着非常有趣的看法,认为从某个角度或通过某种框架——回到发现诗歌的概念——甚至一部烂片也能被挽救或转化为有趣的东西。我一直认为,如果我不能制作出好电影,那么这个想法将成为我的信条。所以我想向那些人们认为拍烂片的电影制作者致敬,尽管在乌韦·博尔的案例中,我认为这不是事实。有那么多人在制作烂片,但你从未听说过。博尔之所以出名并有观众,就是因为他的电影产生了一定的影响。我可以列举出30位罗马尼亚制片人,他们是你能想象到的最糟糕的电影制作者,但没有人告诉他们应该停止。

Scope:真正的问题是,你会和评论家打架吗?

Jude:不会!不仅仅是因为我不像乌韦·博尔那样擅长拳击。我的立场和戈达尔一样:我认为评论家和电影制作者的工作,在某种程度上是一样的。它是电影的一部分。我喜欢评论家。我喜欢阅读评论。我需要阅读评论。我需要了解电影的历史。有一段时间,我认为我只能受到其他艺术家或电影制作者的启发,这就是为什么我总是试图阅读作家和电影制作者的采访,或者制作者写的关于他们工作的书籍,比如布列松的书或布努埃尔的自传。这是非常有用的。但有时候电影制作者的问题在于他们太狭隘,只通过自己的镜头和口味看世界。有时评论家或历史学家可能更加开放,能够让你作为读者更加意识到,一个你可能真的不理解、不喜欢或不明白的电影中可能有价值的东西。一个电影制作者应该试图对电影是什么以及应该是什么有批判性的回应,而写评论的评论家本身也是一个创作者——他们用自己的方式制作电影。所以不,我不会和评论家挑战拳击比赛;相反,我会邀请他们进行对话。我感兴趣的是思考电影及其可能性。

原文来源:

采访记者:Mauro Donzelli

© Silviu Ghetie

© Silviu Ghetie在某处我提到了《爱丽丝梦游仙境》作为本片可能的参照——当然,并不明显——但也不完全错。我可能也提到了《一千零一夜》,因为它也包含了很多个故事,尽管是以不同的方式。我的这部电影有两个主故事,都基于我的真实经历或身边的见闻或听闻。其中一个是关于一个非常疲惫的制作助理,他不得不整日整夜地为了一则广告拍摄开车到处跑,尽管他反复地请求,却仍不被允许回家,一直忙碌到他因疲劳驾驶而丧命于一场车祸。第二个故事是我同工伤事故的受害者一起拍摄企业影片时的经历:公司实际上在努力地将事故只归咎于受伤害的工人们,基本上是在耍他们。这些事情停留在了我的脑海里,让我在回想时感觉,它们某种程度上是一种典型,我们罗马尼亚人所在的后极权社会的典型。这是一部对叙事非常感兴趣的电影,它的结构证明了这种兴趣:两个部分,不同风格,在第一个中与一部更老的罗马尼亚电影产生了对话。我相信结构,故事的架构,与故事本身同等重要。在这部电影中我尝试做的,是联结不同的叙事,类型,幽默种类和美学策略,我希望观众能够从中发现愉悦或惊悚的情绪,或两者兼备。

你是如何运用过去和现在,黑白和彩色的影像的?

我的想法是将一个生活在后极权资本主义社会的从事司机工作的女性和另一个生活在共产主义独裁时代的女性的形象对立起来。而Lucian Bratu的Angela Moves on (, 1981)是唯一一部在那个时代有这样一个角色的电影——电影本身并不是其所在年代的最佳之一,有点像是一部传统的剧情长片。像Lucian Pintilie或 Mircea Daneliuc 那样的电影人是以一种更强有力、更明显的方式具有颠覆性的(他们也是那个年代我最爱的电影人),而Lucian Bratu显然并不是。但是,更细致地观察,我发现这种电影实际上有许多待发现的颠覆成分。例如,尽管这部电影是在布加勒斯特最干净的地方拍摄,在一些短暂的片刻间,你可以看见电影中本不该出现的那些东西:等公交车的衣衫褴褛的穷人,排队领取食物的人们,一些倒塌的墙壁。这些时刻很短:几秒最多了。但我觉得他们某种程度上像是瓶子里的信,所以我放慢了这些逃过审查的时刻(或许是审查员放过了它们)来让当下的观众们看到并加以分析。这种方式下它们也变得更具有诗意了。同时,建立起来自1981年与今日影像的冲突,是一种诱导观众思考表意过程,和思考蒙太奇作为一种分析手段而非建构工具的方式。

这部影片是否也在暗示,社交媒体网络是如何在我们的生活中无处不在的?

也许,是的。我对此还没有想很多。确实,我对社交媒体网络和影像在其中的流通感兴趣。但我主要的想法是用一种主角身上具备的形象化符号,来推测一些影像和现实之间的关系,以及角色的含义。我也用它来制造一些乐趣,甚至一些愚蠢的东西,这是一部带着愉悦制作的电影。

这也是一部关于制作电影有多么难的电影,也在其中有着有趣的出场。

很高兴你喜欢它。我想要向一种我并不在做的电影致敬,向一位足够顽强,敢于直面针对他的作品的批评巨浪的电影人致敬。

为什么选择了这个标题,Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii’(不要太期待世界末日)

这是波兰格言家 Stanisław Jerzy Lec 的一句话,在影片中他的格言也被引用了几次。嗯,有人说,标题给作品“拉皮条”,那剩下的我就不多解释,留给观众们自己想象吧。

译者:Alex

剧本创作、纪录片爱好者。现居费城。

作者:乔丹·克朗克

首发于Cinema Scope第96期(2023年秋季)

对于许多电影人来说,过去几年的疫情阻碍了电影创作、抑制了创造力,但是对拉杜·裘德来说,疫情似乎激发了他的灵感。这位多产的46岁的罗马尼亚导演总是令人难以捉摸,近年来他仿佛开启了职业生涯的新阶段,他的创作题材变得越来越有争议和令人难以捉摸——当代图像文化和社会政治的荒谬性已经成为了可以被细致分析的主题和嘲讽对象。《不要太期待世界末日》在洛迦诺电影节上获得了评委会特别奖。就像他的金熊奖得奖影片《倒霉性爱,发狂黄片》(2021)一样,这部影片像是从全球的集体无意识空间中突然冒出来的,在这个空间内真实和虚拟的交融越来越常见,也越来越被人们认可。

曾作为21世纪末罗马尼亚新浪潮的一部分,现如今裘德处理的电影题材更接近无政府主义讽刺诗或散文小说。裘德的西部片《喝彩!》(2015)、历史片《受伤的心》(2016),和调查罗马尼亚曲折历史的纪录片《死去的国度》(2017)和《火车出站》(2020)都与他现在的作品相去甚远。如果说在新冠疫情期间,强制隔离、制造恐慌、社交媒体语境的成长、和法西斯主义导致人们的大脑无法处理连续的信息,那么裘德最近的电影在形式和内容上都反映了这种信息获取模式的断裂,而且具有一种拼贴式的美学体验——主题和辩证思想自由地贯穿了不同的故事线和图像制作的传统。

《不要太期待世界末日》剧照

《不要太期待世界末日》剧照围绕零工经济时代的劳工问题,这部冷酷而有趣的电影《不要太期待世界末日》分两部分叙述。第一部是讲述一名超负荷工作的制片助理安吉拉(伊林卡·马诺拉切饰),她受一家奥地利公司委托采访受伤的工厂工人,并拍摄一则安全生产视频。该公司的营销总监是歌德的曾曾孙女(尼娜·霍斯饰)。这一部分采用16 mm黑白胶片历时一天拍摄完成,时长125分钟,是本片的两部分中较长的部分,有些类似于一部设定在城市的公路电影。通过巧妙地融入卢奇安·布拉图1981年的彩色故事片《继续前行的安吉拉》中的镜头,裘德强调了两位女主人公生活的相似之处——《继续前行的安吉拉(Angela Moves On)》是一部罗马尼亚电影,拍摄于尼古拉·齐奥塞斯库领导的社会主义时期,讲述了一名女出租车司机的生活。裘德将这部电影与他的主人公在布加勒斯特开车的类似场景并列剪辑在一起。 布拉图创造的安吉拉是一个无可救药的浪漫主义者,而裘德的安吉拉则是一个顽固的愤世嫉俗者。在采访间隙,她大骂罗马尼亚的“极速民谣”(歌词样本:“把钱给我/拿钱给我看看”),在电话里抱怨她的老板,愤怒地喝下能量饮料,反驳其他司机的性别歧视言论。有一次安吉拉在会议中途休息的时候,开车去接上了她的母亲,准备在建筑公司挖掘墓地之前,和她母亲一起重新安置她外祖母的遗体。在安吉拉的世界里,根本没有空闲时间,一切都可以被金钱量化。在这部电影有一个贯穿全片的最精彩的笑点:安吉拉在网上化名安德鲁·泰特,而她的真实身份隐藏在一款可以捏脸的应用程序后面,她在社交媒体上发表仇恨和粗俗言论,似乎只是为了从日常工作中的压力和烦恼中解脱出来,不过也可能是为了赚点小钱。(影片中有一个以摄影棚为背景的有趣片段,德国导演乌韦·波尔扮演自己,他正在拍摄一部关于大型杀人虫的电影。在片场休息的片刻,他与安吉拉一起制作了一段视频,然后因为自己影片的差评喝了几杯。)  《不要太期待世界末日》剧照

《不要太期待世界末日》剧照随着夜幕降临,安吉拉的一天即将结束,电影第一部分粗糙的质感之后便让位于更短小精悍的第二部分。这一部分讲述了在安全生产视频中出镜的受伤工人奥维迪乌(奥维迪乌·普尔桑饰)被迫改变了他叙述的细节,然后为事故承担了部分责任。这个部分使用了高清的彩色摄影机,并用采用固定机位一镜到底拍摄。这部分用制作团队的视角在导致奥维迪乌受伤瘫痪的工厂外面拍摄:导演在银幕外叫喊着要调整措辞(“不要提到俄罗斯”)和改变布景装饰时,包括安吉拉在内的各位剧组成员互相开着玩笑,漫步到镜头里,而目瞪口呆的奥维迪乌和他的家人却呆坐在那里。不过在这一部分许多打趣的俏皮旁白里,还是严肃地提到了一些无声电影,比如卢米埃尔兄弟的《工厂大门》(1895年)。 像卢米埃兄弟一样,裘德对电影的纪录价值以及如何打破虚拟和现实的边界非常感兴趣。影片第一部分的结尾便说明了这一点:在一段关于一条危险高速公路的对话之后,一个无声的十字架蒙太奇画面出现,以纪念那些在道路上死于车祸的人们;在《继续前行的安吉拉》的片段中,裘德偶尔放慢影片速度,专注于讲述尼古拉·齐奥塞斯库领导的社会主义时期下的罗马尼亚和并不田园诗般的生活细节;以及他精心策划的让《继续前行的安吉拉》里的安吉拉,多丽娜·拉扎尔出乎意料地出现在《不要太期待世界末日》的安吉拉面前。这只是这部随心所欲、变幻莫测的电影中的一个瞬间,这提醒着我们尽管对人类未来的希望可能是徒劳的,但对电影的期待仍然值得。  《不要太期待世界末日》拿到今年洛迦诺电影节评委会特别奖

《不要太期待世界末日》拿到今年洛迦诺电影节评委会特别奖Cinema Scope:这部片子我已经看了两遍了… 裘德:那我需要和你道歉。 Cinema Scope:不,真的不用。你的电影涉及劳工和工人权利,在我两次观看的间隙,美国演员工会(SAG-AFTRA)罢工开始了。你有一直在关注这些事吗? 裘德:除了象征性地从远处支持罢工外,我并没有很关注。好莱坞的体制与我们在罗马尼亚的经历不可同日而语。我还没有看过《芭比》和《奥本海默》(注:采访之后裘德看了《芭比》和《奥本海默》),但这两部片子已经让我感觉自己来自另外一个星球。我们在罗马尼亚的电影制作是一回事;好莱坞的电影行业是完全不同的另一回事。尽管如此,我还是支持罢工运动,因为有时候,这些想法会在许多年后从好莱坞传播到其他国家,甚至到罗马尼亚。罢工要解决的问题之一是制片公司能否永久地使用某人的数字图像。这种情况其实已经发生了,在一些群戏中演员的身体会在剪辑中被复制粘贴。我可以想象,如果这在罗马尼亚成为可能,制片公司百分之百也会想这么做。 Cinema Scope:你的电影不涉及人工智能,但我们注意到字幕上写着这部电影是“由拉杜·裘德“亲自”编剧和导演的(personally written and directed by)。”你如何定义2023年的个人电影制作? 裘德:这其实是个小笑话。你知道在哪里用过这种表达吗?——埃里希·冯·斯特罗海姆的《贪婪》(1924)。所以这其实是我在拐弯抹角地向他致敬,可能是我制作片头时的一种冲动吧,也有可能我当时喝了一点… 实际上,我对私人电影不感兴趣。我认为这个词在很大程度上被滥用了,特别是在艺术电影和欧洲电影中。你常常必须是“私人的”,这样才被认为够资格,或者是才可以获得资助。有些资助金申请表会问:“你和你的电影主题有什么关系?”然后有些人会写,“哦,这是关于我祖母的故事,”或者“这是我在度假的时候发生的事。”我认为大可不必以这种方式表达个人化的情感。我知道这是一个作者电影的观点,但我坚信,正如布列松在《电影书写札记》中所说的:要去做那种别人做不了的电影。不论是电视剧集、商业电影、艺术电影或者实验电影,你都可以留下自己的印记。也许数字工具和人工智能正在改变这一点,但对我来说,电影提供的记录现实并将其转化为图像的可能性非常强大,而且不仅是用作私人用途。我曾经在电视和广告行业工作,在那里也有个人的愿景,但那只是老板的个人愿景。  《贪婪》剧照

《贪婪》剧照Cinema Scope:零工经济对你的电影制作有没有影响?新冠之后,电影行业对自由职业者的依赖日益加剧,你是否观察到欧洲的电影制作模式发生了变化? 裘德:嗯,要知道即使在欧盟内部,欧洲的各个国家也大不相同。这部电影的第一部分关于制片助理的故事其实来自我多年前担任制片助理,后来去做广告总监的经历。因为有亲身经历,所以我在这里讲述的故事是私人的。至于私有化劳动力,罗马尼亚现在已经发展出了一种不太关心工人的制度,无论是在建筑工地、超市工作的人,还是电影或广告摄制组的成员,普遍共识是你应该对你的工作感恩戴德,这基本上就是允许自己被剥削。 在罗马尼亚革命之前,公众的论调是,“如果我们将一切私有化,我们为公司所有者和企业主工作,这样这个国家还有救。”因为当时的国家十分贫穷,而且几乎被共产主义独裁摧毁了。现在,我们的想法是如果国家转向新自由主义模式,且拥有一个没有国家干预的自由市场,那么罗马尼亚就是天堂了。我不反对自由市场,我认为它可以带来积极的变化,但前提是它需要国家的干预。 我之所以这样说,是因为在我22岁的时候,我给一部在罗马尼亚拍摄的外国电影做助理和第二片场导演,那时候我连续工作28个小时都不意外,有时是45个小时。我想我可能最多连续工作了50多个小时,基本上是两个工作日没有休息。如果你抱怨,人们就会问,“你还想要什么?拍电影本来就是这样,一天的拍摄开始了,你永远不知道什么时候结束。“这就像是一句箴言,我当时深信不疑。我想在那种模式下做出一番天地,于是我就像那样工作了很多年。经过一次30-40个小时的拍摄,你需要三四天才能恢复状态。对许多人来说,这种剥削影响了他们的健康和生活。安吉拉的故事情节也受到一个了真实事件的启发:在工作了很多个小时后,一个制片助理对他的老板说:“我累了,我需要休息一下。“老板却回答说:“去喝杯咖啡或者一瓶红牛,再做两个小时。”后来那个人就死了,他当时还非常年轻。 话虽如此,我确实认为这种拼命三郎的精神可以很好地推动电影的发展。我认为这种不文明的状态需要以某种形式存在。我年轻的时候,读过关于赫尔佐格拍《阿基尔,上帝的愤怒》(1972)和科波拉拍《现代启示录》(1979)的故事,他们听起来都很英勇。电影发展的早期,我们就应该工作20个小时,然后开车去另一个地方继续工作,这种感觉很神奇,甚至有点英雄主义。现在我不再那么认为了。作为一名电影人,你可以欺骗自己继续这样坚持,但对你周围的人来说,情况完全不是这样的。他们并不在乎你的电影会不会得奥斯卡奖,或者一文不值。他们只想完成拍摄,然后回家。  《现代战争启示录》剧照

《现代战争启示录》剧照Cinema Scope:看了这部电影和《倒霉性爱,发狂黄片》之后,我有一种感觉:你眼中的社交媒体与大多数人不同。你能谈谈为了塑造安吉拉的另一人格你在Instagram、Facebook和TikTok上所做的研究吗?伊林卡·马诺拉奇有没有把剧本中没有的她个人的或她独有的东西带给这个角色? 裘德:伊林卡以前也演过我的电影里面的一些小角色。无论是作为演员还是作为一个人,我都非常钦慕她,我也一直想和她再度合作,让她扮演一个更有分量的角色。疫情期间,我在创作《不要太期待世界末日》的剧本时,她在网上创建了一个人格,然后开始在Instagram上发视频,视频里的她会扮演一个蠢男人——就像你在电影里看到的那样。看到人们对这些视频的反应很有意思:其中一些很认可她的人会说,“哇,这太有意思了!”但另一些人则持反对态度,非常不喜欢她的所作所为。有的专业演员、戏剧导演和评论家说:“这不是一个女演员该说的话,这不是一个女演员该创造的东西。“但她回答说:“嗯,我们正处在疫情之中,这是我工作的一种方式,我在创作小电影。”然后我意识到安吉拉这个角色可以做类似的事情时,就在那一刻我打电话给伊林卡说,我认为这次我们可以给你一个更有分量的角色,但我要给你的网络人格选角! 她在那些场景中的对白既有我写的东西,也有伊林卡在她的视频里已经做过的一些事。她认为这些表演是一种女权主义行为,但这是一种扮演极端夸张的人物的讽刺风格的女权主义。对我来说,有趣的是思考这个网络人格提供了一个新的视角来看待什么是角色,什么是虚构的,什么是现实的,什么是纪录片,以及在这个社交媒体和人工智能的新时代,图像和现实之间的关系是什么,这些都使得事情比以往任何时候更加复杂。我对此非常着迷。你可能在Facebook上也看过这个名为“AI生成的垃圾” (AI Generated Nonsense)的网站。我在上面看到了一段《米老鼠吸毒》的视频。它是由一个人工智能程序制作的,很搞笑,也很漂亮。我认为我们可以从中学到一些东西。  《不要太期待世界末日》剧照

《不要太期待世界末日》剧照Cinema Scope:你平时在社交媒体上花很多时间吗,还是主要是为了拍这部电影? 裘德:我手机上有所有的社交媒体应用程序。但我不太发东西,因为发东西需要花很多时间和精力,感觉像是在做任务,我没有那种精力。我想我可能是真的在做研究,因为我总是同时做不止一个项目,在这个过程中我需要输入大量信息。就像奥古斯特·雷诺阿说的那样:“在你点燃火炉之前,你得先在里面放上柴火。”从这样的角度看的话,我确实是需要不断汲取知识,所以我也看不出Facebook帖子、Instagram推文或者收集来的图片之间太大的区别。有时候我会保存我喜欢的,也许这句话或这张图片就可以用于某个项目。 我在开拍这部电影之前发现了伯尔尼·波特,他发明了或者理论化了“发现诗歌”,这是我去年最大的发现,我的电影可能也以某种方式融入了伯尔尼·波特的元素。他是一名物理学家,我记得他应该也是曼哈顿计划的一部分。他的书里充满了像数学方程式这样的东西,但他邀请你像诗一样看待它们,迫使你的大脑以某种方式看待事物。当你从这个角度看事情的时候,突然之间在网上或者Twitter(X)上看到的东西就变成了诗。当你在浏览Facebook或Instagram时,情况也是一样——有时图片和文本会合并或重叠,你会看到一种谢尔盖·爱森斯坦式的蒙太奇。我试着通过这种方式来看事物,就像电影的瞬间。它们大多数时候像一部糟糕透顶的垃圾电影,但有时也会很精彩。也许是因为算法吧,它们可以创造有趣或者真正令人着迷的东西。有一次,我在YouTube上听梅西安的《鸟类目录》节目,结果被一则鸡肉三明治的广告打断了。这是一个精彩绝伦的蒙太奇画面,像是一个经过剪辑的精彩瞬间。  拉杜·裘德

拉杜·裘德Cinema Scope:你能再告诉我一些关于《继续前行的安吉拉》的事情吗?你第一次看到这部电影是什么时候,罗马尼亚的人们怎么看待它,为什么你认为它会和你电影中的当代故事搭配得很好? 裘德:我的电影被概念化成两个部分,但最初的第一部分只是一位制片助理开车到各个地方去。我觉得这部分需要一些其他的东西,于是后来我就开始思考有没有任何关于女司机的罗马尼亚老电影。 在拍摄这部电影之前,我只是在一两年前看过《继续前行的安吉拉》,那时候我也没有非常喜欢。我喜欢里面的一些内容,但对我来说,这并不是罗马尼亚那个时代真正不可多得的好电影之一,当时吕西安·平特莱和米尔恰·达内柳克正在拍他们最重要的作品。导演卢西恩·布拉图并不是一个伟大的电影人,我觉得他拍这部电影也只是为了赚钱。他并不是因为颠覆或反对罗马尼亚政权而出名。你不可能真的公开反对这个政权,但还有其他电影人比他采取更直接的方法。但我后来又看了一遍这部电影,我意识到它比表面看起来复杂得多。我渐渐发现这部电影有一些小场景,一些非常短的瞬间,通过这些瞬间,我们可以看到那个时代的真实——一些不应该被看到的现实,比如人们排队等待救济食物或者破烂的城市角落。有时这些场景可能只持续半秒,但我觉得布拉图在那些时刻非常具有颠覆性。 我很早就有了这个想法,让我的安吉拉最终遇到《继续前行的安吉拉》中的安吉拉。但当我对我的摄影指导说这番话时,他误解了我的意思:他以为我的意思是通过蒙太奇把两部两部电影片段剪辑在一起。这起初并不是我的本意,但当他这么说的时候,我想,嗯,也许这会是一个更好的主意。因此,这给了我们一个更容易处理的结构。我或多或少地根据前一部电影的地点来选择地点。我不想再提到爱森斯坦,但这的确受他的想法启发:让两组图像发生冲突。当我在剪辑过程中将图像组合在一起时,我发现非常令人震惊;图像之间的关系并不总是很清楚,即使对我来说。我想非罗马尼亚观众可能更不清楚。但同时,如果我们认为这部电影是一种拼贴,那么也许整体印象比任何一个角色更重要。最重要的是给人们看看在一个严格的政治控制和审查制度下的社会里创造一个形象意味着什么,以及在一个拥有政治自由的社会里创造一个形象是什么感觉,至少与早期的罗马尼亚还是自由的。 从这个意义上说,我认为这部电影也是一部关于布加勒斯特的电影。为什么今天的布加勒斯特看起来比以前更糟糕?其中一些原因是官方宣传,因为当时制作的许多图像和电影都是为了展示布加勒斯特最美丽的一面,这就是为什么我放慢《继续前行的安吉拉》中不那么美丽的时刻,这样观众就可以看到这个城市的另一面。但即便如此,在革命三十年后的今天,布加勒斯特的情况要差得更多。为什么我们会允许这些事情发生呢?现在它更拥挤了,污染更严重了,人行道上有汽车行驶,建筑物也正慢慢倒塌等等。我之前读到过它是世界上第二拥堵的城市。我认为通过将两个图像并列放置可以展示真实的城市,这样做也有机会让观众思考这个问题。  《不要太期待世界末日》剧照

《不要太期待世界末日》剧照Cinema Scope:你的电影经常涉及电影史和历史的呈现,但你的最近的一些作品专门涉及现代图像文化和图像的快速发展。你认为这些主题在美学上影响了你的作品吗? 裘德:是的,这其中有很多原因。首先,我真的没有什么自己风格。这么多年来,我一直对此感到十分难过。所有最伟大的电影制作人都有自己的风格。你看一部洪尚秀或者约翰·卡萨维蒂的电影,两秒钟就能认出来。但我现在不再那么在意了。就像我说的,我并不真的在乎电影制作中的这种个人视角。我认为自己是一名电影工作者,我越来越少地考虑自己,越来越多地考虑如何实际制作一部电影。 其次,正如你所说,我的电影经常涉及历史。刚开始的时候,我试着拍一些涉及罗马尼亚历史黑暗面的电影。当以这种方式工作时,你会发现从实际的角度来看,如何去呈现历史这一问题非常显著也非常重要。有一段时间,我认为历史不一定可以通过现代的镜头来表达。但一旦你开始走上这条路,你就会意识到这个问题无处不在,特别是在拥有着新工具和新平台,而且提倡多元化的今天——要定义、建立、表达、使其成为电影话语的一部分,这个问题比以往任何时候都更加复杂。 这可能不是很明显,但我最感兴趣的事情之一是在叙事电影中如何讲故事。虽然我认为传统的三幕叙事电影制作可以很好地发挥作用,但我也感受到了它的局限性。很多的在文学里的经典作品都有不同的表达形式,比如巴尔扎克的故事、乔伊斯的《尤利西斯》、普鲁斯特或威廉·巴罗斯。他们虽然方式不尽相同,但仍然属于叙事的范畴。我觉得电影的叙事也可以采用不同的方式。在这部电影的模版就是是文学的叙事方式,特别是约翰·多斯·帕索斯的《美国》三部曲。在那系列书里有虚构的故事,但也有关于经济和社会问题的探索,混合不同的媒介这种创作方式是非常实验性,比如纯粹的叙事和新闻报道的拼贴。这不是我说我的故事是好是坏,对我来说只是在探索新方向。 除了帕索斯给我的灵感,《不要太期待世界末日》中的一切都与电影史有关。有时,在历史上倒退两三步也是向前迈进的一种方式。有了这部电影,我想回到一种原始的电影,例如安迪·沃霍尔的电影。我的意思不是说第一部分的图像是黑白的,而是说除了几个镜头之外,摄影机大多数时候是是固定机位的。我想探索电影场景调度如何为固定机位的拍摄而服务。我没有沃霍尔的勇气,把胶片放在相机里运行,但我们通常只拍摄一到两次。我知道这种方法会让我们失去一些东西,但我们也可能会有所收获。我的品味越来越倾向于这种不修边幅、更野蛮的电影风格。 我在制作电影的过程中想要避免的一件事就是一个好的节奏。我想,也许如果电影的节奏不平衡,那么可能就会创造出一些自由空间来实现一些其他东西。这就是为什么这部电影的第一部分长达两个小时,第二部分只有四十分钟。我认为在这种原始的拍摄方法中可以找到一些东西,甚至是一些美丽的特质。如果我要做一些未经打磨的东西,它需要在每个层面上都有一种粗糙的美:片场、结构、写作方法等等。  《不要太期待世界末日》剧照

《不要太期待世界末日》剧照Cinema Scope:路边的回忆序列片段让人感觉它是在两个部分之间的关键的过渡。你是怎么想到用这条路和它的这种历史名声承接电影的两个部分的? 裘德:对我来说,这并不是承上启下的作用,而是这部片子拼贴美学的一部分。从技术上讲,这是一部在有声电影里的无声纪录片,这听起来有点荒谬,但我想把这两种模式融合在一起。许多看过雏形阶段版本的人都说要删掉这一幕,他们说这里没有任何作用,什么都不是。但也有一些人真的受到了影响,包括我。你看不到暴力,但我想让人们了解罗马尼亚道路上发生的这起惨案的现实原因,罗马尼亚一直是车祸死亡人数最多的国家。造成这些事故的原因有很多:警察没有执法,人们超负荷工作,道路质量不好。我读了一篇关于这条路的报道,我立刻意识到我想拍摄很多十字架,并在电影中将其呈现,作为一种对逝者的纪念。也许将所有这些图像放在一起,一些事情就会被揭示出来。这部分也与故事的其它部分相关,安吉拉有一天也可能会成为这些受害者之一。 Cinema Scope:我们来谈谈这部电影的最后一部分吧。你是否在创意阶段计划的就是用一镜到底拍摄呢? 裘德:一开始不是。但这一部分的确是这部电影的起源,虽然在某种程度上只能说是很小的贡献。大约在四年前,我确诊了面瘫,我的五官皱巴巴的。有几个月的时间,我不能说话,也不能闭上右眼。现在治好了,但那时侯得这个病很烦。在治疗期间,我想起了几年前发生在我身上的一件事,当时我需要去拍摄一个在工作事故中瘫痪的工人的证词。基本上,你在这部电影里看到的就是我作为一名导演,制作那段证词视频的经历。我渐渐开始明白公司是如何试图诱骗受害者,将事故责任归咎于他们。当时我没有足够的勇气辞掉那份工作,说:“去你妈的”,但我决定把他们真实地拍下来,让他说任何他想说的话,不审查任何东西,但那只是一个理想主义的想法罢了,因为最终是大公司拥有这些图像。公司最终会以他们满意的方式编辑视频。因此,这一场景是对那次事件的呼应,随着时间的推移,那件事与我的生活似乎越来越相关。 至于一镜到底,我不确定这是不是一个好主意,但我真的不知道还能怎么拍这一幕。这是一个视角的改变:突然之间,电影通过真实的摄制组的摄像机拍摄了。因为这是实时拍摄的,所以时间在某种程度上被压缩了。说服我使用固定机位的是受伤工人、他的家人和整体背景之间紧张的关系。如果这种镜头起作用了,那是因为画面中央有工人和他的家人,而其他这些声音,试图愚弄工人的话和背景音都来自镜头外,这特别有趣。在背景里,左边是一座上世纪30年代的老工厂,可能是当时的一座共产主义工厂,但现在已经私有化;后面是一栋模仿旧共产主义建筑的新公寓楼,但建筑整体可能更窄;右边是一座暴发户的别墅和一个半地下室。虽然看起来不合时宜,但考虑到俄乌战争和罗马尼亚的地理位置靠近乌克兰,这实际上还呼应了不幸的现实。把所有这些都放在一个镜头里,让这个场景有一种散文的品质。雅克·里维特曾经说过,电影的力量不是讲故事或拍摄演员,而是通过将镜头中或镜头之间的元素以散文式的并列并让人产生联想。以我卑微的能力,我想让这个镜头呈现散文的美感。  《不要太期待世界末日》截图

《不要太期待世界末日》截图Cinema Scope:尽管拍摄的过程非常忙碌和嘈杂,但实际上每个场景的展开和编排方式让我想起了无声电影,更不用说片中提到了梅里爱和卢米埃尔兄弟。你能谈谈无声电影对电影这一部分的影响吗,它们是如何作为电影主题的参考的? 裘德:无声电影对我的影响很大。这可能是老生常谈,但一切旧的东西都可以变得新的。现在我正在读狄德罗的《宿命论者雅克》,它比许多新的叙事和小说要自由和现代。如果你看一些无声电影,它们往往看起来更自由。也许因为在电影发展的早期,一些行业的规则还没有建立起来。但现在不一样了。如果你现在看卢米埃兄弟的电影,它们看起来并不原始反而很激进。我认为我感兴趣的是无声电影的美学潜力,其中许多都是由后来的电影帮助实现的。但并不是所有的无声电影的美学价值都得到了实现,其中许多都是潜在的价值,因为时代不一样了。 如果TikTok或者Instagram快拍不是无声电影的一种形式,那它们算什么?显然,它们有声音,而且是数字的,但它们的美学价值比其他任何东西都更接近早起的电影。在罗马尼亚的TikTok上,有些短片或表演视频,甚至是与丈夫或妻子自己出演的小故事。这些都让我印象深刻,因为它们把我们带回了电影的开端。你可以看到有智能手机的人们是如何开始创作电影的。但从美学上讲,把它们与大型的、重要的电影相比可能没有多大的意义,但你可以看到一些东西:一种创造故事的欲望;一种将两个图像组合在一起的欲望;一种创造某种东西的欲望——有时是一个糟糕的笑话,或者一个迷因,但有时是一个有趣迷人的故事。从这样的角度看,我认为我们生活在无声电影美学的黄金时代。 Cinema Scope:你经常在叙事和非虚构项目之间切换,但你越来越多地将纪录片元素融入你的虚构电影中,这些电影对传统戏剧的依赖较少,仍由叙事驱动,但影片本身变得更加碎片化和辩证化,你更倾向于混合方法和电影材料。你如何区分这些组成电影的模块? 裘德:现在人们怎么称呼来着,杂交?我认为这可能是一个危险的词。我和一个纪录片电影节的一位主办方谈到了一部获奖的电影,我知道这部电影纪录片的形式下其实是一部虚构电影,她说:“哦,我不在乎。图像就是图像。所有的东西都有同样的价值。“尽管我理解这一点,并意识到模糊电影的电影人几十年前就在谈论这些想法,但是将档案材料作为虚构电影来呈现,或者使用虚假的档案材料来创作半纪录片或假纪录片,我对这样的行为持反对态度。这是认识论的一个条件:你如何相信这个图像的真实性?但对我来说,有些界限是我无法逾越的。我并不是说它们不能被跨越,但我作为一个电影人或观众,做不到跨越它们。通过我的电影,我想让你了解电影是如何构建的。我对观众很坦诚,我的电影的结构非常明显。但是当你看一部电影,比如这部片子使用了一些八毫米胶卷拍摄的的家庭影片片段,有人在讲述他们的生活故事,你最后发现这都是虚构的,我对这种事情强烈反对。所以我所做的就是将它们混合在虚构电影中。在一部虚构电影的外衣下,包含一些纪录片材料,然后展示是如何以及为什么使用它们。  《不要太期待世界末日》剧照

《不要太期待世界末日》剧照Cinema Scope:在采访结束之前,我还想问问尼娜·霍斯,但实际上我更感兴趣的是乌韦·波尔,他是通过什么机会参与这部电影的? 裘德:我决定让那个制片助理的角色在整部电影中开车到不同的地方去,那个时候我就知道我希望她最终能在另一种类型的电影拍摄场景前停留——一些和她正在做的工作不同的东西。所以我开始思考这可能是一部什么样的电影:罗马尼亚电影、好莱坞大片或者科幻电影。我后来想起了乌韦·波尔,我看过他的几部电影,当然他的电影和我的完全不同。但我记得十到十五年前的影评人们联名签署请愿书,要求他停止拍摄电影,他那时的反应给我留下了很深刻的印象。我想他经历这一切一定非常难。你可以评论他的电影好坏,但事实是他仍继续坚韧地拍电影,这给我留下了深刻的印象。从这个角度来看,他是我的榜样--一个可能不会拍出伟大电影,但无论如何都会继续拍下去的人。这就是为什么我写信给他,邀请他扮演这个角色。 《烂电影》是霍伯曼写的一篇文章,霍伯曼在文中对烂片采取了一种非常有趣的评论方法,他通过特定的角度或框架去看待这些电影,就像刚才提到的“发现诗歌”,即使是一部烂片也可以被欣赏或转变成有趣的东西。我一直在想,如果我不能拍出好电影,那么这就是我的信念。所以我想向那些人们认为的烂片导演致敬,但我认为乌韦·波尔并非烂片导演。有那么多人在制作烂片,那些片子你可能都没有听说过。波尔家喻户晓,还拥有很多观众,这意味着他的电影已经产生了一定的影响。我可以举出三十位罗马尼亚的烂片导演,他们是你能想象到的最糟糕的电影人,但没有人告诉他们不要再拍片了。  Cinema Scope 本期封面

Cinema Scope 本期封面Cinema Scope:真正的问题是,你会与影评人抗争吗? 裘德:不会!而且这不仅是因为我的拳击比不上乌韦·波尔。我的立场和戈达尔一样:我认为影评人和电影人的工作在某种程度上是一回事,都是电影的一部分。我喜欢影评人,我喜欢读也需要读影评。我也需要读一些电影史的东西。有一段时间,我认为只有其他艺术家或电影人能启发我,这就是为什么我总是去读一些对作家和电影人的采访报道,或者电影人写的关于电影的书,比如布列松或布努埃尔的自传。读这些对我非常有用。但问题是有时候电影人太狭隘了,只能通过自己的镜头和自己的品味来看世界。评论家或历史学家可以对不同种类的东西更加开放,通过读影评,我们作为读者或许能更清楚地看到电影中一些你没有意识到的、你不喜欢的或不理解的东西。电影人应该努力对电影是什么、以及电影应该是什么做出批判性的回应,而撰写评论的影评人本身就是创造者——他们正在以自己的方式制作电影。所以不,我不会和影评人在拳击场里对打;相反,我会邀请他们和我对话。我感兴趣的是思考电影和电影的可能性。 - FIN -