砂制时镜下的疗养院 Sanatorium pod Klepsydrą(1973)

又名: 沙漏 / 沙漏疗养院 / 用沙漏做招牌的疗养院 / The Sandglass / The Hourglass Sanatorium

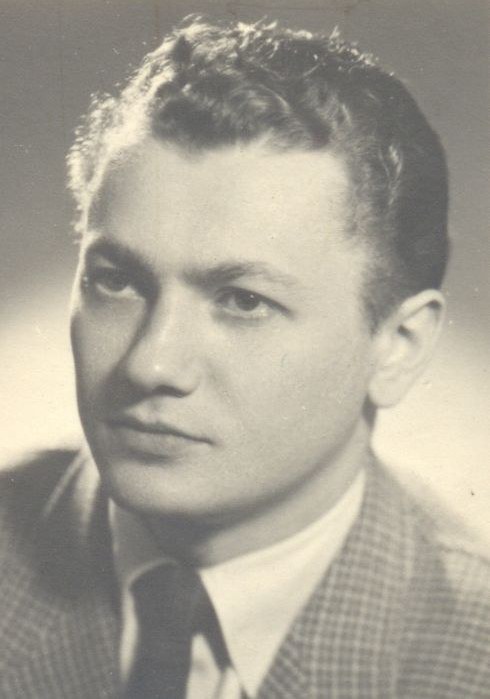

导演: 沃伊切赫·哈斯

主演: 扬·诺维茨基 塔德乌什·孔德拉特 伊雷娜·奥斯卡 哈利娜·科瓦尔斯卡 格斯塔·霍洛贝克 Mieczyslaw Voit 博泽娜·阿达梅克 卢德维克·伯努瓦 Henryk Boukolowski Seweryn Dalecki Julian Jabczynski Jerzy Przybylski 维克托·萨德茨基 Janina Sokolowska Wojciech Standello 塔德乌斯·施密特 Szymon Szurmiej Jan Szurmiej Michal Szwejlich Pawel Unrug Filip Zylber Marek Barbasiewicz Jerzy Braszka 埃米尔·布恰茨基 Romuald Drobaczynski Andrzej Herder Jolanta Hanisz Jerzy Janeczek Marek Jasinski Elzbieta Kijowska Miroslawa Lombardo 伊雷娜·马尔科维奇 Boleslaw Mierzejewski Wlodzimierz Nowak Stanislaw Olczyk Józef Lodynski Czeslaw Piaskowski Edward Radulski Barbara Rogalska Waldemar Gawlik Leopold R. Nowak 杰吉·特雷拉 Stanislaw Tylczynski

制片国家/地区: 波兰

上映日期: 1973-05-24(戛纳电影节) 1973-12-12(波兰)

片长: 124 分钟 IMDb: tt0070628 豆瓣评分:8.3 下载地址:迅雷下载

简介:

- 哈斯的彩色电影,《萨拉戈萨手稿》的姊妹篇,个人觉得他的风格更适合彩色,此片要比《萨》更为出色。这是一次内心的历险。故事背景设在二战前期,一位年轻人乘坐一辆奇怪的列车去看望住在疗养院中垂死的父亲。但这个即将拆毁的地方唤起了他许多过去的回忆。他被过去的士兵、殖民地的雇佣兵、昔日生活中的女孩,以及他的父母所包围...

演员:

影评:

由小说到电影的改编,不是一种平行移植,而类似于一场翻译——它涉及媒介、语法的转换,涉及在一种文体中可见的信息在另一种信息中变得隐形这个老问题。毕竟词语是依靠想象的,电影却主要是用来“读”和听。 舒尔茨的主要职业是画家,这帮助他在斯大林时期逃过一劫,当时他画了两年的斯大林像。他还曾为自己的作品《沙漏做招牌的疗养院》作过插图,出版过一本兼有蒙克和马索克风格的《偶像崇拜集》(The Book of Idolatry)。这并不能保证把他的作品翻译为电影时难度会降低。相反,因为舒尔茨的想象主要依赖多种感官的综合,尤其是事物难以在视觉上呈现的方面,比如生与死的临界状态、色彩的过渡、时间的空间化,以及扑朔迷离的幻觉,这导致电影必须对情节进行重构才能达到跟小说同样的效果。另外,几乎所有舒尔茨的招牌隐喻,还有他打破语言惯例的尝试,都很难在电影镜头中等值地呈现。比如,当他把夜空比作“漆黑的大教堂”时,我们如何拍摄出这样的画面呢?就像当莎士比亚把黎明比作“红色的斗篷”时,他呈现了画家无能为力之物一样,舒尔茨往往只是呈现,而不描绘;他引发想象,但对想象之物却并不给出确切的定义。在《现实的神话化》一文中,舒尔茨提到:“词的生命存在于一种联结趋势中,像传说中那条被切断的蛇,黑暗中各个碎片找寻着彼此,那词向着一千种关联收紧、拉伸自己。”这种词语之间的引力和有机化的趋势,是很难在视觉上呈现的,它有时反而以视觉上的电流短路为前提。 波兰导演沃伊齐希·哈斯的影片《沙漏做招牌的疗养院》(Sanatorium pod Klepsydrą,1973)提供了对布鲁诺·舒尔茨原文的一种很好的“翻译”。同名小说是一个在中文中只有30页的短篇,电影却长达两小时。也许是为了更好地把握“舒尔茨感”,哈斯把舒尔茨的其他小说,如《书》《父亲的最后一次逃跑》中的某些情节也拼贴在这部电影里。 影片从一节越驶越慢的火车车厢里开始。哈斯很好地捕捉到了舒尔茨小说的前现代氛围,即使是火车这样的工业时代的标志性产物,在电影中也与吉普赛式的流浪联系在一起,并且泄露出一种笨重感,看上去就像是一只侵犯感不明显的生物哈着气,里面的乘客像是在马车车厢里一样慵懒,处于漫游的、精神涣散的状态。从这个开头,我们就不经意间滑入了“沙漏时间”,而非“钟表时间”,前者是一种更加天然的计时工具,与自然的节奏、人工的粗疏联系在一起。 舒尔茨世界里的现实总是充满了疏漏的,是一种已经解体了的事物的碎片,仿佛处在事物的黄昏时刻。沙漏是一个原型象征,作为时间的衡量尺度,它却只能在空间里呈现。同时,它也永远处于满盈之后的耗损状态,换言之,一种事物的开头已经过去、很大部分难以追回的状态,一种“不及”的状态。沙漏意味着在故事开始时,我们并非处于起点;而在故事结束时,我们也并非处于终点。计时的工具必须比故事更长,我们只能从中间或“晚期”开始。 火车停滞、靠站的那一刻,我们便到了疗养院,一个和肉桂色铺子、鳄鱼街一样的地方,一个幽闭空间。可是那里的一切早已开始,“我”的父亲濒临死亡,并且已经在这种临死状态徘徊了很久。窗户上挂着破碎的蜘蛛网,地板上满是灰尘,床头柜上摆着药瓶和一杯天知道是猴年马月冲制的冷咖啡,这寓示着这是一个“旧”的世界。“我”很快就会发现,“以前似乎来过这里”。电影和小说在主题上没有显著差别,都是讲叙事者对临死父亲的告别。但这场告别延续了很久,本来是一种临界状态,却经过多次“回放”,时间处于冷冻然而接近支离破碎的状态,仿佛是在玻璃被寒风吹裂的那一刻凝固下来,之后就在碎玻璃片中以最低的速度来回折射。我们可以用《父亲的最后一次逃跑》中的一段话来概括这一奇异的现象: “这个时候,我父亲确实是死了。他已经死了很多次,总是死得不干不净,总是留下一些疑点,迫使我们不得不对他的死进行重新校订。这也有它的好处。把自己的死亡改成分期付款,父亲让我们习惯了他的离去。我们对他的归来已经无动于衷,每次都越来越短,越来越可悲。” 不管是哈斯还是舒尔茨,都经常被认为是超现实主义者,但是和一般的超现实主义的能值游戏不同,哈斯和舒尔茨都尽量言之有物。在令人眼花缭乱的形容词和色彩的盛宴背后,导演和作者都有一些需要从容道来的东西。疗养院是死亡的发生地,但是“父亲”一直处于肉体尚未冷却的库存时间中,如同博闻强识的富内斯,在梦一般的环境里,他身体日渐虚弱,仿佛走着走着就会一头栽进土里,他继续在一家眼镜铺旁盘了一个小摊,沿街兜售自己的货物,兴高采烈。“我”被囚禁在这一濒死的循环中,最终发现这一切都是名不副实的虚假……当然,“虚假”在舒尔茨这里的含义已经被颠倒了。电影中有好几分钟的傀儡人物场景,“我”在其中看到一个人机械地倒下,脸上被打破,露出陶制外壳下面的塑胶眼球和黑色弹簧片。对于迷恋外观的舒尔茨而言,这也许要比空无更容易让人接受。哈斯的另一部作品《萨拉戈萨手稿》(Rekopis znaleziony w Saragossie,1965)也涉及这种“外观”的形而上学:一个年轻男人在山洞中遇到几个自称是伊斯兰教徒的女子,于是发生了一场《游仙窟》式的故事,那部电影在讲述时也显示了一种异教式的宽容姿态。 作为创作的元指涉也很好理解,舒尔茨的生平和作品经历了被诗人和研究吉卜赛生活的学者耶日•菲科夫斯基考古并重新发现的过程,而舒尔茨本人则多次把自己的写作类比为是对童年记忆的考古学研究。“我们通常认为词是现实的影子,是它的符号。翻转这一表述才会更为正确:现实是词的影子。哲学实际上是历史语言学,是对词深度地、创造性地探险。”在他看来,写作类似于巫术,或是神话,通过这种行为,他可以召回自己的童年,也就是时间尚未解体的那一刻,那时的宇宙处于原始的发酵和圆满之中,一本普通的日历书可以被当作唯一的世界之书来反复品咋,而一个孩子可以从中窥探到世界上所有的秘密,比成人世界的加起来还要多。童年之后的一切都不再新鲜,并趋向无限的衰落,人在生命起源阶段对事物的有机把握渐渐被年龄封存。成年就像是废墟,写作者只能通过自己的笔在断垣残壁上寻找昔日的蛛丝马迹。

要在视觉上表达这种空洞的、分崩离析的时间,展示它的磨损和筛子般的千疮百孔,或者是人物的没日没夜的昏睡,就像舒尔茨用文字的炼金术展示的那样,当然不能再采用舒尔茨本人的词汇。哈斯试图在自己的镜头中打通异质的空间,实现舒尔茨在两个相邻的词语之间制造的令人眩晕的效果。比如,影片中有多次,主人公钻到卧室床底(寻找什么或是为了躲藏),暂别了卧室内的对话,却在床底遇到了找了许久的旧书籍或是什么人;当他从床底另一端爬出来,就到了另外一个世界,那里往往正在载歌载舞。于是室内、室外,床底、床上的故事就获得了“隔壁感”,这也是舒尔茨在词语之间成功建立的隔壁感。

- 一顶帽子,一支蜡烛,一辆火车…这是一个列车长的形象,也是一个引渡人的形象。在塔可夫斯基的《乡愁》里有一个很长的镜头,主人公拿着蜡烛一次次护着蜡烛从一头走向另一头…这里面有个传说,只要蜡烛不灭,在另一头插上,就能回到故乡。塔可夫斯基拍这片子的时候身在国外,因为政治原因回不了国,《乡愁》可谓就是这次的心境,代表了自己的思念以及希望。而《砂制时镜下的疗养院》那一支蜡烛同样表现出了哈斯以及布鲁诺舒尔茨的乡愁以及希望。

这要从波兰近代史讲起。本片改自于布鲁诺舒尔茨的《用沙漏做招牌的疗养院》,还加进了舒尔茨其他小说的一些片段,作者与导演哈斯同为波兰人。布鲁诺舒尔茨是波兰伟大的作家,四十几岁就离开恋人世。受到卡夫卡影响,他的创作是荒诞与超现实的,但与卡夫卡不同的是——卡夫卡的作品更多表现出的是存在主义,是时代的荒诞与虚无——舒尔茨的作品在表现荒诞与虚无中还暗含了自己对生自己的地方的一股浓浓怀恋,从其的《祖国》等小说可以看出。作者的作品通常是受时代影响的,所以舒尔茨的这些情感可以追溯到波兰不堪入目的近代史,分分合合被侵吞被瓜分的历史。一次世界大战以前,波兰就已经处于被瓜分的状态,俄国法国普鲁士等,波兰主流政党流亡于国外,国内剩下的是傀儡政权。一次世界大战时,波兰人希望通过战争来收回失地,所以在特别卖力,然而获胜国在瓜分利益时忽视了波兰,并没有给予他们本来的国土。直到三十年代波兰才建立了一个算是有完整主权的国家,然而很快又被强国们出卖给了德国。期间许多艺术家政客们都流亡于国外,回不了自己的国家。不得不说的是,这些流亡之徒却始终忘不了这块土地,不管是热衷于政治上游行,还是文学艺术上的创作,都表现出了深深的乡愁。舒尔茨便是在这样的环境下创作了一系列的作品,不但表现恋战争带来的虚无,也表现了人类历史无法避免的轮回。《用沙漏做招牌的疗养院》便是如此,在深深的绝望中却又表现出对故土回归的渴望,以及对完整国土的依恋。哈斯基本上还原了舒尔茨的意思。而哈斯出生于20年代的波兰,他还有一个敏感的身份:犹太人。犹太人这个身份并非只有纳粹们鄙弃,波兰本土的人们对犹太人也并不欢迎,各方面排挤他们,这里面有着深远的历史传统,也有战争带来的怨恨。另外,二战后第二共和国的成立以及在苏联的统治下种种丧失了波兰主权的事件,哈斯比舒尔茨要更真切体会到(舒尔茨1942年去世)。所以哈斯对故土的乡愁感应该比舒尔茨更为强烈。

回到影片,哈斯用约瑟夫的死亡象征着波兰的死亡,用约瑟夫从乘车员变成列车员来象征历史的轮回,用父亲象征波兰本身,用约瑟夫的回忆片段展现了波兰的近代史,展现了存在的虚无。我们在影片中看到的父亲无数次死后复活,变得年轻,都是在向我们展现着波兰的毁灭与新生,而这新生往往非常短暂(20世纪波兰被分裂三次,建立了三次被毁灭了三次,终于在90年代建立了现在这个波兰政权)。所谓时间的断层,不过是如梦境般由无意识主导的回忆罢了,所以并不受时空限制,影片中的人物便忽大忽小一会年轻一会濒临死亡。疗养院象征的是一个类似“望乡台”的地方,死人在此回顾自己的一生,而疗养院里的医生与护士象征的是“望乡台”里的地狱使者,约瑟夫在此下车并回顾了自己的一生。从遇到鲁道夫开始到最后集结“蜡像人”打败控制这些蜡像人的人,并大声宣称放弃摄政把权力还给鲁道夫,这里面颇有二战后的感觉——因为这蜡像人里面有着来自世界各地正义之国的人——二战之后不久,波兰建立了主权国家(1953年?)。约瑟夫并把自己的情人让给了鲁道夫,这其中涉及的“爱”所表现的正是他愿意无限的奉献给自己国家的希望。而父亲店里的繁荣与后来店里的荒废,无一不是表现着这段虚无的历史。主人公在这段虚无的历史中飘荡着,许多时候他不知道自己要找的是什么,也许就是他口中说的“父亲”。而母亲常以年轻与年老两种形象交替出现在约瑟夫面前,有趣的是,当年轻的母亲出现时往往伴随的事狂欢——一开始约瑟夫与众人登梯子,后来村中集体吃饭等;而年老的母亲出现时往往伴随颓唐,例如阁楼,母亲边工作边抱怨店员,以及后来的荒废商店与战争。母亲的衰老也是国家的衰老,时代的变迁。而“孵蛋”多少代表着一种新生的希望,像那军人所说,让他自己去孵会更好——每个个人心怀希望才能回到自己渴望的故土当中吧。而这里面确切含着波兰人天生的不屈不挠,和塔可夫斯基《乡愁》表现的实在事太过相似。而最后,当约瑟夫经历了一连串兴衰回到疗养院再次面对医生,他承认了“死亡”的事实,他承认“父亲”确实死了,并穿上了列车员的套装,从墓地之中爬起来。至于他是要去引渡下一个人还是就此成为死亡的一员影片虽不明说,但是影片的所有已经告诉我们这种希望中的绝望与绝望中的希望掺杂着的情绪。所以,我们要像存在主义那样承认存在的虚无,承认我们存在的荒诞以及否定的一面。而这些承认恰恰是我们表现出对存在的依恋,表现出我们浓浓的“乡愁”。

历史的轮回无法拜托,唯有欣然接受。像西西弗斯推那块石头,加缪用的是欢快的态度,为何我们不能? (本文首发欧盟电影展公众号)

1973年,波兰导演沃伊切赫·哈斯(Wojciech Has)的《砂制时镜下的疗养院》斩获戛纳电影节评审团奖。它以强烈的风格、形式主义和瑰丽的视觉奇观突破了战后波兰学派(Polish School)政治表达和浪漫英雄主义的套路,成为卓然不群的艺术电影。而它那神秘主义的气质和幽微的隐喻则在此后近半个世纪中始终激励着新的阐释。作为导演,哈斯的追随者包括布努埃尔、马丁·斯科塞西和科波拉。在当代导演帕夫利科夫斯基(《修女艾达》、《冷战》)看来,哈斯也许是自那个时代以来最有才华的波兰导演(probably the most talented Polish director since the way),是“不为人知的天才”(a completely unrecognizable genius)。哈斯的电影融合了德国表现主义,黑色电影,法国新浪潮和超现实主义,而代表作《砂制时镜下的疗养院》则是此中典范:超现实主义、表现主义、现代主义、后现代主义……不要试图用一种风格总结它。

电影主线来自波兰作家舒尔茨的同名小说,讲述约瑟夫乘火车来到父亲的疗养院,最终回到火车成为一名列车员的故事。本片给观影者的第一印象是神秘难解的氛围。舒尔茨的犹太背景,作品中的超现实元素和荒诞氛围常使人们将他与卡夫卡相提并论。但与卡夫卡简练的文字不同,舒尔茨的写作极尽繁复和通感,无休止地抛出层层叠叠的景观(spectacle)。《砂制时镜下的疗养院》则以无与伦比的布景和艺术指导呈现了这些景观。

在疗养院中,约瑟夫经历了仿佛爱丽丝漫游仙境般的旅途。疗养院残破不堪,遍地蛛网,却是联系过去和现在,死和生的通道。每当约瑟夫推开一扇门,跳过一堵墙,甚至只是往窗外一望,便坠入了另一个时空。

他看到盛大的集市,连绵不绝的店铺,欢腾的人群;看到街道萧条,墓碑纵横,人烟凋零;看到西装革履的人顶着五彩斑斓的鸟头,堂而皇之地穿行;看到深色皮肤的雇佣兵机械地移动;看到觥筹交错,席上食物形状可疑;看到童年记忆中的宝书被用来包肉;看到记忆中的女孩,满腹牢骚的父亲和同样怨念的母亲。

在某个瞬间,约瑟夫进入父亲曾居住的阴森斗室。父亲与鸟为邻,背景浓重的黑蓝色调和父亲的白衣白发间的对比产生了恐怖的效果。但谁能说这一幕不美呢?大鸟展开双翅,阴影宛若黑夜。父亲眼中狡黠之光愈盛。此情此景一定会使你想起《银翼杀手》中相似场景惊心动魄的美感。而本片比银翼杀手还要早十年。

而在另一个瞬间,约瑟夫似乎是随意走进一个山洞,满地落叶的荒凉映衬着摆设和装饰的华丽。蜡像们五光十色,栩栩如生。与前面提到的场景相反,该场景是温暖的饱和色调为主,大朱大紫,明黄夺目。但蜡像的僵硬和静止使整个场景诡异瘆人。

色彩的使用成为神秘氛围的关键因素。众人祈祷一节中,教堂彩色花窗折射出紫色向粉色、红色的过渡,渲染出梦幻般的氛围。

而另一处,约瑟夫隔窗看到妖艳女子脱衣,另一侧门附近的蓝绿色调和而女子房间内的大红色调相辅相成,暧昧气氛扑面而来。

《砂制时镜下的疗养院》诚然是一部谜一般的作品,也因而为观影和解读提供了丰富的空间。本片最大的概念,毫无疑问,是时间。我们可以反复颠倒沙漏,但沙子的总量不变。而疗养院内的时间仿佛也是如此——时间被困在了疗养院这个空间内。疗养院外,约瑟夫的父亲已经死去,而在这里,他尚有生息。仿佛颠倒沙漏般,这里提供了回到某个时间点的可能性,在其中的某个点,父亲可能康复。这是一种对时间的创造性体验。

所谓“日出而作,日落而息”,工业革命以前的时间观是朴素的、直观的、模糊的。工业革命则改变了一切。生产的发展要求效率的提高,紧随火车出现了车次表。抓住时间,分秒必争,是我们熟悉的时间观。但在疗养院里,这种时间观被放弃了。人们大部分时间在昏睡,以延缓生命的流逝。“时间这种不受约束的元素,唯有通过不懈的教导、关怀备至的照顾,以及煞费苦心的规训和矫正,其顽劣方可被驾驭。”

但是,在约瑟夫的漫游中,他体验到驾驭时间的荒谬,进而拒绝“二手时间”。旅途中的景象,或是记忆,或是幻想,或是梦境——其实,这三者本就不可分割——视觉化了一个已经消亡的世界,一段已经逝去的时光。正因其已经消亡,才唯有通过梦境抵达。但这种抵达是徒劳的,历史人物的蜡像,僵尸般的士兵,游魂般的路人,皆笼罩在死亡的气息中。狂欢和迷醉是短暂的,约瑟夫归根结底漫游在逝者的王国。正如哈斯所言,这是关于死亡的梦境。

“那是不是足值的时间,从这里流过的真实时间,有如新布匹上展开的时间,充满新鲜和染料气味的芳香?恰恰相反,它完全是用过的时间,是人们磨损的时间。这时间破烂不堪,千疮百孔,如筛子般通通透透。”

过去的不可翻转和了无生气指向历史的不可救赎。疗养院看似解放了时间,实则将人抛入巨大的随机性之中。理论上存在着回到那个指向父亲康复的时刻的可能,而就个体而言却不啻于时间的牢笼。如果改变的力量不能伴随回到过去而来,如果永恒复返只是无意义的重复,那么永恒比死亡更加可怕。历史是散布死人蜡像的画廊,活人穿行期间。于是,在影片最后,哈斯离开疗养院,却是从地下走出,当他缓缓向上走去,我们看到散落的墓碑和密密麻麻的蜡烛燃烧。抵达没有带来救赎,顶多是为过去写下墓志铭。

“够了!把爪子从时间上挪开!时间不可触碰!侵犯时间罪大恶极!空间才属于我们。在空间里,你可以随意来去,可以翻筋斗,颠倒扑腾,从一颗星星蹦到另一颗星星上……但看在上帝的分上,别碰时间!”

影片始于一列死气沉沉的火车,以森森荒冢为终。这列火车一定会使你想起二战中,运送犹太人到集中营的火车。此外,西装革履的人们梦游般的祈祷、约瑟夫从地下爬出目睹街上人们匆匆逃离等场景都似乎含有某种政治隐喻。

在疗养院的穿梭中,约瑟夫的身体和灵魂分崩离析,似乎指向在二战和大屠杀前后,波兰及犹太文化消亡的历史。很多评论家指出,本片也是对大屠杀创伤和被压抑的意识的审视。影片改编自波兰犹太作家布鲁诺·舒尔茨(Bruno Schulz)的多部短篇小说。舒尔茨1892年生于加利西亚(Galicia)地区的Drohobych小镇,1942年死于纳粹枪杀。而导演哈斯,1925年生于同属加利西亚地区的克拉科夫,同样拥有一位犹太父亲。舒尔茨是二战的亲历者,他的写作反复书写父亲和童年回忆。而《砂制时镜下的疗养院》的时间设定可模糊推测为二战后,可视为哈斯对父辈的世界和历史的思考。换言之,哈斯将舒尔茨的私人回忆拓展为对整个时代的内省和反思。

不过,归根结底,我们或许不必执着于某种隐喻或阐释。静下心来,跟随约瑟夫的脚步,走进他的回忆,触摸他的幻想,聆听他的梦呓。由此,也许在某个瞬间,我们也会开启通往过去的时空大门,回到某个时刻的自己。

- 纷华靡丽的长镜,巧夺天工的转场,忽明忽暗的灯光,这些元素营造了一场盛大的灵魂之旅,非线性叙述,用电影来透析死亡,以寻找父亲来掩盖这场盛大而华丽的步死之旅。用视觉中心主义来淡化剧情,用饱满的意象作为内容展示。哈斯在自己的电影世界中,建立了一套以视觉性为标准的认知制度甚至价值程序。在电影中,哈斯使用视觉隐喻来意指那些具有启示意义和真理意义的认识。

《砂制时镜下的疗养院》可以说视觉性隐喻贯穿了整部电影,从而形成了一种视觉在场的形而上学,让整部电影的剧情通过视觉性的感受逐渐展开。柏拉图在“洞穴比喻”中,执迷于洞穴幻影的囚徒逃向真实世界的过程,就是凭借高贵的视觉亦即心灵的理性之眼获得真理之启示的过程,是囚徒摆脱枷锁获得真我知识的过程。在这部电影中,哈斯设置了一个寻找父亲的男人,而故事的背景设置在二战前期,在寻找父亲的过程中,这个角色并不是按照常规叙事的模式来完成整个寻找的过程,而是摒弃了真是叙事的模式,让角色完成一种心灵之旅。

在这里可以说电影的主体不再是中心化的主体,而是离心化的主体,一个在欲望的煎熬中找不到出口的主体,那么,让角色备受煎熬的欲望到底是什么?影片中已经给出了很好的答案,就是死亡,这部电影就是一场盛大的步死之旅。

本片的故事背景设置在二战的前期,这样的设计让本片具有了浓厚的预言性质。《砂制时镜下的疗养院》拍摄于1973年,二战结束于1945年,哈斯出生于1925年,可以说,哈斯是二战的见证人。波兰是在二战中受到的戕害有目共睹,在目睹了战争带来的灾难之后,哈斯的心里定然是无法磨灭的痕迹,而这些痕迹就是《砂制时镜下的疗养院》中的种种意象。

影片中的男主角是哈斯自己,哈斯借他人之眼来完成自己的回忆之旅,他就像一个胆怯而好奇的孩子,一不小心进入了元荒之境,他只能紧紧的拽着命运的衣角,在色彩丰富的叙事中一步一步往前走。然而,他并没有走进那个美丽的花园,看见的却是一个荒芜寂寥的噩梦般的世界,那是寒冬时节的破败废墟,阴暗的角落,腐烂的枯草,断瓦残垣,冷漠的墓碑......这些强烈的落差,营造了一个阴冷的梦境。

当二战结束以后,整个波兰体无完肤,战争的结束本来带来的是新生的喜悦,正如电影中的天堂鸟。然而战后的意识形态却逐渐走向一片荒芜,大多数经历过战争的人得以幸存,然而最终依然是走向了死亡,不可抗拒,无力逆转。整个影片描述的是一场战争,哈斯用自己的方式来完成战争的叙述。

让电影,电视,商品广告的影像文化在生活中全面渗透的时候,视觉中心主义已经成了既定的在一种梦魇式的存在。《砂制时镜下的疗养院》在观众的看和银幕的被看之间,主体的无所遁形在可见性下成为异形的傀儡,他寻找的并不是父亲,而是步死之前的回光返照,他的梦境是他存在过的经历,那些支离破碎的画面是他生命的全部,当他把这一切展示出来的时候,他的生命已经失去了所有的意义,当他在坟墓之前挣扎的时候,那便是气若游丝般的无力之感。

哈斯给观众营造出了一个封闭的世界,他无视观众的存在,让梦魇魔术般的展现出来,从而创造出一种生与死之间的隔绝感,从而让意象更加饱满而具有说服力。在这部电影中,意象构成了想象的母体,在这一时刻,影片本身散发出来的魅力足以造成暂时性的自我丧失,从而在视觉上有强化了自我,这个”自我“也仅仅是针对电影中的角色而言。电影的旖旎并没有贯穿于电影的始末,相反,光怪陆离的世界紧紧是因为死神到来之前的欢庆,整部电影描述的是战争,阐述的是哈斯独有的生死观,表述的是一场盛大的步死之旅。