天使在美国第一部:千禧年降临 National Theatre Live: Angels in America Part One: Millennium Approaches(2017)

演员:

影评:

“上帝到哪里去了?”他大声喊叫,“我要对你们说出真相!我们把他杀死了——你们和我!我们都是凶手!”

自《快乐的科学》(Gay Science),弗里德里希·尼采

今年4月,英国国家剧院重排了百老汇经典话剧《天使在美国》(Angels in America)。虽然只在英国和美国上演,但这并不妨碍该戏通过英国国家剧院现场(NT Live)走向世界各地,我们也有幸在中间影院看到了这样的史诗巨作。

《天使在美国》全戏长达七个半小时,由上半部分“千禧年降临”(Millennium Approaches)和下半部分“重建”(Perestroika)构成。最初,上下两部分剧作并没有同时创作出来,因此也从未由同一个团队完整地演绎。直到1993年,两部分才在百老汇沃特·科尔剧院一地先后上演,随即便引起巨大轰动,以至于两部作品史无前例地分别获得了93年和94年托尼奖最佳话剧奖。

在之后的二十年中,编剧托尼·库什纳(Tony Kushner)不断对剧本进行修改,至2013年出版了最终的修订版。从《天使在美国》故事发生的1985年至今,美国进行了数次总统换届,全剧的主题艾滋病逐渐得到了有效控制,同性恋婚姻在美得到了合法化,右翼再次登上政治舞台;历史仿佛是在前进,但某些方面好像又回到了起点。正因如此,今年4月英国国家剧院的根据这版剧本重排的《天使在美国》,可以说既涵盖了库什纳对20世纪八十年代中后期美国多个政治社会议题的回望和反思,也无疑充斥着剧作者对近几年来美国社会的不满和指涉,甚至不乏对未来社会的精准预言。

或许也正是基于这些,《纽约时报》剧评人、文化版副主编帕特里克·海利(Patrick Healy)才认为,《天使在美国》称得上是“近二十年以来美国最具影响的戏剧作品”。

如果说托尼·库什纳在他创作的《林肯》《慕尼黑》等电影剧本中体现出了其对政治、权利等问题的高度敏感,那么《天使在美国》无疑就是将这些优点发挥到极致的那部作品。全剧采取多线叙事的方式,对八十年代的男同性恋艾滋病患者及其亲人的生活进行了深入描绘,其中既有完全虚构的角色,也有根据真实人物创造的“恶魔”。几个主要角色都有着相当多面的性格,众多人物的命运因血缘、情感、取向、疾病交织在一起,形成了纵横交错的人际网络。与此同时,每个人物又都有着高度的代表性,这就意味着他们的交流通常都不单承载着推进情节的职能,而且还表征着不同种族、政治观念、宗教信仰的相互对撞,展露出美国社会中同样纵横交错的裂痕。

拿全戏中最简单、但也是最令人深思的人物关系节点罗伊·科恩(内森·连恩饰)来说,此人本身就是由真实人物改编而来:他是一名律师,也一个坚定的保守主义者;他在剧中试图操纵政治,将地区法院书记员乔·皮特(拉塞尔·托维饰)送入司法部,以此巩固自己的地位和律师资格。他憎恨黑人,仇视共产党,在麦卡锡主义盛行的六十年代,一手炮制了对共产党人的审判,亲手将罗森伯格夫妇送上了电椅,可以说是个十恶不赦的坏蛋。但不可思议的是,他还兼具同性恋身份,并且因身患艾滋病去世。

直到临死前的那一刻,罗伊·科恩依旧在戏弄罗森伯格夫人的亡魂,让她给自己唱歌,希望以此达成一种别样的“胜利”,简直是“不作不死”。最终,他被身上高度浓缩的政治和意识形态的悖谬反噬,成为剧中人类献给上帝唯一的牺牲。可以看到,作为极右翼分子的罗伊·科恩本身就是一颗炸弹,几种美国社会中典型的群体都与罗伊·科恩发生了直接的冲突,几个核心议题也由此得到了淋漓尽致的展现。其他所有角色无不如此,哪怕是那些看上去并没与什么丰富性可言的角色,也通过另外的方式扩展了厚度——比如母亲、拉比、医生、演讲者、罗森伯格夫人这几个角色均由同一位演员饰演,从而达成了时空上的贯穿性作用——《天使在美国》因此而复杂,美国社会的复杂性也由此得到彰显。

当然,这种复杂性不仅是通过精准的人物塑造表现出来的。曾凭借其作品《战马》获得托尼奖最佳导演奖的英国导演玛丽安·艾略特(Marianne Elliott)在此次重排中展现的惊人调度能力也对情节的展现和人物关系的构建起到了举足轻重的作用。整体看,全剧的舞台调度是由点状逐渐过渡到平面,再由平面走向纵深,空间的融合象征了个体命运从全无关联到交叉直至在某一点趋于重合。尤其是剧中两组伴侣(即第一男主角普莱尔·沃特尔和他的同性恋人路易斯,以及上文提到的乔·皮特与他的妻子)的两次别离时,舞台空间都呈现出交错的状态,无疑是对当时社会下爱情悲剧的精巧、沉重且具有普适意味的总结。

罗伊·科恩之死在剧中固然昭示着这样一点,即“恶有恶报”是《天使在美国》创作的一个意旨,但库什纳的剧作并不止于此。在罗伊·科恩的灵床前,共产党人的亡魂和犹太人、黑人共同为他安魂,种族、政治、信仰和历史竟然出人意料地达成了某种意义上的和解,只因在这一刻,死亡轻巧地超越了一切恩怨情仇。这就表明,政治与道德的确是美国社会中的重要环节,但还远远不是问题的全部。我们发现,作为世界腐坏象征的艾滋病,不仅仅感染了像罗伊·科恩这样怙恶不悛的人,也会感染普莱尔·沃特尔这样人畜无害的人,这意味着人类社会普遍面临着一种超道德的危机,面临着一种比相互厌恶、仇视更加迫在眉睫的终极考验。

耐人寻味的是,全戏的两个部分分别以美国犹太人葬礼和苏联共产党人演说作为开头,分别象征着冷战趋近尾声时美国式的熔炉社会和苏联共产主义社会两种文明秩序的土崩瓦解。在那个疾病肆虐、人心惶惶,尤其是基督教所预言的末日即将降临的九十年代,上帝暴怒而去,人类无所依凭,《天使在美国》所探讨的,其实更是人类作为一个族群该何去何从的哲学问题。在这个背景下,上半部分的“人人之战”就顺理成章地进阶成下半部分的“人神之战”,而现实向超现实的转变迫切地需要一种恰当的表现形式。这里,托尼·库什纳选择引入一些魔幻色彩。

总体来看,“千禧年降临”和“重建”虽然归于同一个作品名称之下,但二者之间还是存在一条不太分明的界线——前者是以现实为底色,并在此基础上添加了一些魔幻、邪典的元素,后者则是完全相反,幻觉几乎占据了主要地位,现实生活则变成了魔幻的结果。家族先人、暗黑天使、南极雪原……现实和幻觉的相互渗透,既可以解释为不断加重的疾病对意识的侵蚀,也可以单纯当作一种富于奇想和诗意创作手法来看待。

于我个人而言,魔幻色彩为这个戏制造了太多震撼和真实感,甚至实现了HBO制作的电视版《天使在美国》所无法达到的效果。在这里,导演玛丽安·艾略特可谓居功至伟:舞台之上,末世的黑暗天使其实不是天使,它们通过一种不完全的假定性还原成“被上帝抛弃了的有翅膀的人”,有着与人类相似的恐惧和欲望。而作为编剧的库什纳也敏锐地察觉到,一旦将这些元素去除,主角普莱尔的一切抗争与搏斗都将失去客体,其与人类命运的抗争就会矮化成为与疾病的抗争,病情的好转就会退化成幼稚的童话故事。

最终,普莱尔在与天使缠斗的过程中明白,人类必须自救,而自救的方式就是不断前进和繁衍;人类必须在“上帝已死”的世界上找到全新的生存方式,必须放弃对末世的焦虑和恐慌,积极无畏地面对人生的种种挑战。在全剧的结尾,普莱尔以先知的口吻说出了一句惊人之语——“我祝佑你们”,而非“上帝祝佑你们”——这或许可以理解为是尼采口中人向超人转变时发出的有力宣言,而在《圣经》中作为奇迹和医治象征的毕士大(Bethesda)之泉也出现在了纽约,其上的那尊毕士大天使铜像不仅寓意着普莱尔个人得以生还的奇迹,更寓意着全人类将要迎来的新生与希望。

但或许真正的悲剧也来源于此:罗伊·科恩死后三十年,他的老主顾当上了美国总统,人们也仍然被这部作品投下的巨大阴影笼罩,仍然从这部作品中收割着希望。我们不禁追问,那些曾经的赌咒和誓言,那些所谓的进步和成长,是否只是人类在历史中设下的又一个巨大骗局?

但愿不是。但愿不是永远,但愿永远不是。

11.25在北京中间剧院如同马拉松一般看完了AIA的NTLive版本,以下全是个人主观感受。

真的是好看,八个小时的戏剧要推广起来很难,但是改编成电视剧戏剧冲突、一人饰多角都让它更适合放在剧院。导演也说故事三个小时内讲不完。更别提蕴含丰富的台词、敏感的话题了,能成为aia的观众真是幸运啊。

这部戏剧是看的时候还在笑,仔细想想真的好惨笑不出来的那种。

先说舞台效果,这家剧院也不大,但是舞台利用得很好,上部里的旋转舞台让三条主线非常明晰,甚至有了纪念碑谷的美感;下部里更是打破了空间的限制,我至今没明白到底是整层升降还是只有一层木板在移动...

人物:

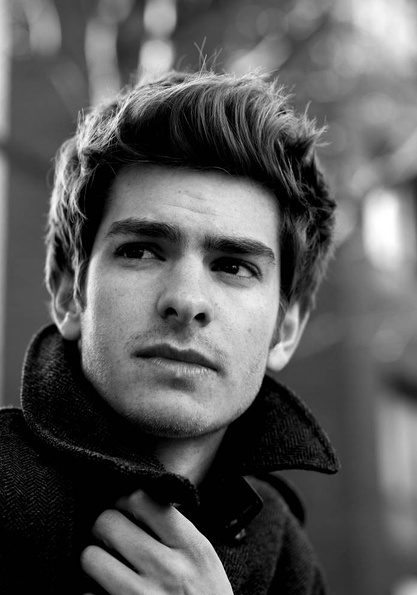

Prior:说真的今天简直是一场加菲粉丝面基会==之前忘了在哪看到了,男演员最重要的特质就是脆弱感,加菲真的把脆弱感把握得很好,怎么个好法呢,就把加菲想像成ABO里的omega就好了……一个汁水丰富的楚楚可怜的加菲。当他说出“全纽约几千个同性恋患艾滋,就我一个人没有朋友没有爱人照顾,我做错了什么”的时候,我真是要哭了,然后下一秒就说“快来问我为什么我知道你男朋友是摩门教徒啊!!”和“cnm我是先知!!!”的时候,我又一秒笑了……但是最后Prior病愈的时候简直判若两人,眼神里的光芒让人觉得,如果有天使应该就是他这个样子了吧。

小狼:可能是之前我已经刷到了小狼在这部里光pp的剧照,也可能是looking和queers里太惊艳,也可能是受制于角色“摩门教徒共和党同性恋律师”等多重身份限制,我反而觉得小狼在这部舞台剧里没有太突出的表现,尖声细语的情感爆发一次很有力,多次之后反而觉得他的演绎方式有一些单调。憋骂我,我觉得木偶戏那场还是很不错的...Joe和Louis的chemistry也够足...

剩下几位演员我之前都是闻所未闻。

个人最喜欢的是Belize,这位former drag queen太可爱了,傲娇又金句频出啊,但是又经常心软,一脸“I beg you pardon???”的表情超好笑。我觉得这个角色贡献了全剧最佳金句,关于“那个写美国国歌的白傻逼把自由这个词的调写的如此高以至于谁都唱不上去”,一句话顶100部菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》了。他是我目前看过的影视剧里唯一一位说“我住在美国但我恨这个地方”的人儿了。他和roy的对手戏也很棒,两个gay=1000只麻雀!

说到Roy,他也是很棒的角色,介绍背景的主持人(感觉这位主持人小哥哥非常厉害!一般暖场我都不太听的)说这个角色是基于真实的历史人物,患了艾滋说自己是肝癌,去世后两周就被吊销营业执照。一开始十分钟左右的电话戏就完全塑造出了一个非常强势忙碌、左右逢源的资本家的形象,之后也不是没有他流露脆弱的时候,但是稍显脆弱之后他就会重新大笑“哈哈哈你被我骗了吧我只是想骗你唱歌”,可怜又可恨、丰富不脸谱化的人物。

主持人有说一句特别好玩的话,“两位直男演了gay,两位gay演了深柜”这部剧特别棒的地方在于几位主演随意排列组合都有不错的对手戏,比如Prior和Belize装作走错门把Joe大骂一顿,比如Prior和Harper Fantasy friends的关系,比如Prior和他ex boyfriend's boyfriend's mom Hannah从对立到互相和解...

还有一些我觉得特别好的场景,比如前面提到的木偶戏(之后在Joe和Hannah争吵时桌上残缺的木偶,Hannah说即使我哭我也不会让你看见的,这对母子的相处模式别扭得令人心酸),比如第一幕里四人在台上对峙最后两对伴侣都关系破裂(非常强的戏剧冲突,紧张又不凌乱,既不messy也不dirty)第一幕结束时的伴随moonriver起舞的prior和Lou,Louis在喋喋不休然后Belize一副“老娘真想撕烂你个arrogant Jewish racist的嘴”表情...

总之,一部创作于1991,背景设定在1985左右的戏剧现在看是一点都没有过时,没有了里根和戈尔巴乔夫的世界甚至看上去更糟了。但是最后Prior小天使温暖的笑容又给了我们继续在这个混乱邪恶的世界上坚持到下一个千禧年的力量,毕竟生命在于运动(不是),人类在于motion migration and movement ,即使我们把静止作为目标。

另外一个不太好的消息,我觉得加菲和小狼好像都有地中海的趋势……腐国的水太硬了

再另外,各位演员的美音都说得挺好不出戏的,看了一下饰演Louis的James居然是苏格兰人,很厉害了……

文 / 艾米丽·嘉赛德(Emily Garside)

艾米丽·嘉赛德最后一次观看托尼·库什纳(Tony Kushner)这套史诗剧已经是十年之前的旧历(她在此期间还完成了一篇以该剧为主题的博士论文),所以这次前往观看英国国家剧院(National Theatre)制作的《天使在美国》(Angels in America)难免生出一种少小离家老大回的迫切感。

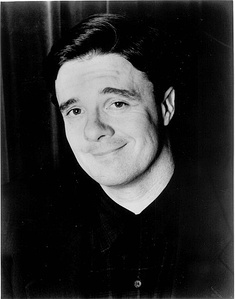

詹森•艾萨克(Jason Isaacs)和斯蒂芬•迪兰(Stephen Dillane),英国国家剧院《天使在美国》,1993年。摄影:约翰•海恩斯(John Haynes)。

詹森•艾萨克(Jason Isaacs)和斯蒂芬•迪兰(Stephen Dillane),英国国家剧院《天使在美国》,1993年。摄影:约翰•海恩斯(John Haynes)。路漫漫其修远兮,多年之后库什纳的那些天使终于回到了阔别已久的故家。虽然这是一部以美国为主题的全景式戏剧,而且契入点又比较特别,在副标题中特别注明这是“一部关于国家议题的同性恋幻想曲”(A Gay Fantasia on National Themes),但英国国家剧院却还是在当年获得了《天使在美国》官方首演的先机。另外,虽然当年它在名义上由美国国家艺术基金会(American National Endowment for the Arts)和旧金山尤里卡剧院(the Eureka Theatre in San Francisco)联合委约制作,但英国国家剧院仍然在该剧的制作中扮演了一个最为关键性的角色。艺术总监理查德·艾尔(Richard Eyre)是在一个偶然的机会中发现了这个剧本,他在家中读完剧本之后几乎被震得无法动弹,等他清醒过来便立即把剧本传给了德克兰·唐纳伦(Declan Donnellan),唐纳伦是与你同行剧团(Cheek By Jowl theatre company)的另一半掌门人。随后两个人便合力把《天使在美国》搬上了英国国家剧院的舞台。那是一个争吵不休的制作过程。即使已经进入排练阶段,库什纳还要把剧本改了又改。唐纳伦多年来的导演工作都是与早已作古的剧作家们合作,这一回却不得不与这位充满活力的、事必躬亲的剧作家不断讨价还价。

英国国家剧院当年之所以能够获得《天使在美国》上下两部《千禧年降临》(Millennium Approaches)和《重建》(Perestroika)双双“世界首演”的称号,其实纯粹出于一个偶然的技术性胜利——百老汇的版本原定在同一时间推出,但由于技术故障(天使们无法自如地飞翔)不得不向后推迟。1993年11月20日,仅仅比百老汇提前三天,《天使在美国》第一部和第二部相继在伦敦正式开演。一开演,英国戏剧界便对该剧大加赞赏,评论界也对这部戏剧作品的广度和深度给予了高度的评价,而包括弗兰克·里奇(Frank Rich)在内的一大票百老汇评论家则纷纷远渡重洋赶来观看这个英国的版本。《天使在美国》以最快的速度荣登美国经典作品之列。

《天使在美国》的戏剧世界里,男人们毫不避讳地谈论着艾滋病和同性恋,而政治上的争执则与天使的来访交织在一起,天使每一次来访都像斯皮尔伯格(Spielberg)的电影一样诡谲震撼。《天使在美国》刚一上演,评论家和学者便齐齐把库什纳这部戏剧作品捧为美国戏剧史的转折点,一方面是因为它内容上的极具挑战性,另一方面则是因为它表现形式上的史诗性。这部史诗剧给美国戏剧带来了颠覆性的革命,美国戏剧在它之前几十年的主流一直扎根于本土性和写实性。

英国国家剧院《天使在美国》,2017年。摄影:海伦•梅班克斯(Helen Maybanks)。

英国国家剧院《天使在美国》,2017年。摄影:海伦•梅班克斯(Helen Maybanks)。首演踞今已经25年之久,《天使在美国》过时了吗?它关注的问题——无论艾滋病还是冷战政治——似乎都已经退出了历史舞台,而像《伦敦路》(London Road)和《那些人、那些地、那些事》(People, Places and Things)这一类的演出又证明了英国国家剧院这些年来在戏剧形式和内容上已经做过太多的实验探索。但是,一年前英国国家剧院宣布重排《天使在美国》的时候,没有人能够预料到我们将会选出那样的一位美国总统和这样的一位英国首相,这两个大人物发自内心地渴望回到里根(Reagan)和撒切尔夫人(Thatcher)的时代,而且也没有人能够预料到来自俄罗斯的战争威胁与冷战时期的核恐惧将再次进入我们的日常生活。

也就是说,《天使在美国》讨论的这些问题仍然广泛适用于今天的世界。我们只需要听听路易斯(Louis)开口说的话:“你感到害怕。我也一样害怕。我们每个人都生活在这片自由的国土上。希望上帝能保佑我们所有人。”或者听一听乔(Joe)为他的选举投票所进行的盲目辩护——“罗纳德·里根(Ronald Reagan)是个好人。”我们一听就能明白自己对这些角色的言行有多熟悉。而且,每场演出只要内森•斯图尔特-贾瑞特(Nathan Stewart- Jarret)在斗嘴中祭出这么一句:“一、全国护士短缺,二、老娘我入了工会,你想吓唬谁呢?”演出就要被观众疯狂的鼓掌打断,这掌声轻而易举就把任何关于剧中这些政治诉求只适用于美国观众的质疑声给平息了。还有其他种种,美国人关于种族问题的看法依然令人震惊,尽管臭氧层的空洞并没有那么迫在眉睫,但关于自然环境大灾变的主题仍然可以引起人们的共鸣。虽然最后一个千禧年已经过去17个年头,而该剧的时代背景还要从这个千禧年往前推15年,但库什纳笔下那个1985年的美国,甚至1985年的整个世界,对于今天的我们依然可以说是熟口熟面。

那么艾滋病的问题呢? 所谓艾滋病已经得到“解决”不再成为问题的观念在今天大行其道其实是十分危险的,因为现实是感染率还在上升,而医学界却仍然没有发现有效的治疗方法。《天使在美国》也是对许许多多因艾滋病而死之人的纪念。库什纳的创作是从同性恋族群中抽取了部分样本,然后经过加工对整个族群做出回应,那也是他自己所在的族群。而重温那段时光对于今天所有年轻人人来说就像是上一堂戏剧课,他们不会懂得普莱尔(Prior)的恐惧,不会懂得普莱尔为什么要那么绝望地求告:“我不要去医院,如果我去了我就再也回不了家了!”而到了剧终,普莱尔才可以平静地宣告:“我们再也不会无声无息地死去了。”我突然间领悟,今天上演《天使在美国》,让这些人和这些事几十年来能够一直在舞台上演出,何尝不是在事实上兑现剧终时普莱尔的那个宣告呢?

综上所述,天使们宣布将在2017年重返英国国家剧院的舞台便给人一种联想,这是一次各个层面上的“回家”,而不仅限于副标题“一部关于国家议题的同性恋幻想曲”所指向的几个题眼。而且天使们这次回家的阵仗十分盛大,利特尔顿剧场(Lyttleton)那巨大的传统镜框式舞台取代了当年科特斯洛剧场(Cottesloe)亲密而灵活的小空间。演职人员中又是明星云集,既有安德鲁·加菲尔德(Andrew Garfield)、内森·连恩(Nathan Lane)和拉塞尔·托维(Russell Tovey)这样的电影明星,也有奥利弗奖(Olivier award)得主、英国戏剧界的全能明星丹尼斯·高夫(Denise Gough)。尤其不能忽略的是导演玛丽安·艾略特(Marianne Elliot),她近年来为英国国家剧院贡献了一大批最热门的演出剧目。所以,与其说这是一次回家,不如说是一次凯旋,无论是舞台规模还是演出阵容都可以毫不费力地碾压之前的版本。

这个盛大的阵仗在某种意义上也是对普莱尔那个剧终时的宣告做出回应。规模越大,史诗性就越强。而艾略特在导演方面采用了一些备受称赞,已经被学界广泛研究分析的戏剧方法,以上一切都让《天使在美国》重新焕发出无限的生机。

丹尼斯•高夫饰演哈珀,内森•斯图尔特-贾瑞特饰演“谎言先生”( Mr Lies),《千禧年降临》。摄影:海伦•梅班克斯。

丹尼斯•高夫饰演哈珀,内森•斯图尔特-贾瑞特饰演“谎言先生”( Mr Lies),《千禧年降临》。摄影:海伦•梅班克斯。艾略特在《千禧年降临》中别具一格地把各种现实主义的戏剧方法进行组合。旋转舞台将一个个角色带进、然后再带离各自的表演空间,而两对伴侣——路易斯和普莱尔、哈珀(Harper)和乔——作为主角,他们的故事就在这旋转舞台上被巧妙地安排为双线平行发展,但有时又可以交叉,两对伴侣四个人在旋转中撞到一起,撞得头破血流。虽然这并不符合库什纳本人在剧本中注明的舞台指示——“精简”,但不能否认在艾略特手下这些戏剧方法确实制造了动人心魄的舞台效果。《千禧年降临》不仅属于角色,也属于演员。安德鲁·加菲尔德很快就证明了他加菲尔德就是普莱尔,他既能牵惹出人们的热情和同情,也能妙语连珠发射伤人的连珠炮。而加菲尔德的表演又得到了搭档的支撑,詹姆斯·麦卡德尔(James McArdle)的表演沉着有力却又举重若轻,他饰演普莱尔心力憔悴的伴侣路易斯——路易斯经常表现出令人痛恨的绝情,但麦卡德尔的表演实在够劲,以至于像是把观众押着去理解去体会库什纳笔下那些关于爱和忠诚之间可能的重重矛盾。

与之相对,乔和哈珀·皮特(Harper Pitt,分别由托维和高夫饰演)则以尖锐的冲突撕开了婚姻底下粗粝的本质,原来我们每个人面对的那些日常琐碎就足以让一桩婚姻触礁翻船——托维饰演的乔总是睁着一双大眼睛,活像一只小奶狗浑身散发出惹人怜爱的纯真;而高夫则尽情展现了哈珀的内心挣扎,但哈珀绝不软弱,哈珀一刻不停地防御着她自己与围绕着她的世界,或者时刻准备着向其开火。同时,内森·连恩饰演的罗伊·科恩(Roy Cohn)用他的大智大勇把观众牢牢地抓在自己的手掌心中,观众甚至会不自觉地站到科恩一边以他的思维模式对他作出回应。而且科恩的内心深处还燃烧着一股暗火,让这个基于真实人物再加工的角色既可信又充满了狺狺的威胁感。下面要说的这句话可能会引起争议,但我还是要说,在很多对手戏中,内森·斯图尔特-贾瑞特的表现都要比连恩更风趣、更机智。他扮演的伯利兹(Belize)既是罗伊的护士,也是普莱尔生病以前的变装表演搭档,他只要一开口就能把人活活噎死。但只有他,既能在朋友落难时送出绝对的关爱,也能对科恩这样难缠的家伙释放出相当的人道关怀。可以说这是一部所有演职人员真正通力协作的作品,虽然明星和主角们得到了最多的掌声,但依然离不开其他人的贡献。

《千禧年降临》的演出节奏特别快,经常让人感觉它的导演原则就是追求速度,导演还将两对主角的故事进行交叉集中,两相结合就制造出又快又准的冲击力。当然,这种冲击力还来自于一些充满机锋、甚至可以说是尖锐的现实主义时刻,以及很多毫不掩饰、赤裸得令人窒息的真实描写。

然后,天使终于出场了。

艾略特表现天使的戏剧方法尤其大胆奇特,这可能是整部戏剧中最难表现的地方,当然在另一方面也透露了导演处于巅峰状态时的自信——所幸观众完全接受这个出现在他们眼前的天使形象。天使撞破天花板降临的场面本来就是剧本中最著名的一幕,也是每一版《天使在美国》都会着力去表现的重头戏。“太史蒂芬·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)范儿了!”在天使真正降临之前普莱尔便已经对那些开路的电光石火发表了这么一个评价,我们能想象那个场景吗?不能吧。但是艾略特知道那应该是怎样一个画面。她最终表现出了令人瞠目结舌的想象力,不仅仅是在那个观众和普莱尔一起发出“哇”的时刻,而且还在观众如何看待这个天使形象,以及在接下去的剧情中如何一层一层揭开她的真面目:天使是什么?天使出场的这一时刻结束了《千禧年降临》,并且从此推进到第二部《重建》——所以,这一时刻是《天使在美国》的转折点,而戏剧性也在这一刻达到了高潮。

詹姆斯•麦卡德尔饰演路易斯,内森•斯图尔特-贾瑞特饰演伯利兹,《重建》。摄影:海伦•梅班克斯。

詹姆斯•麦卡德尔饰演路易斯,内森•斯图尔特-贾瑞特饰演伯利兹,《重建》。摄影:海伦•梅班克斯。《天使在美国》是一部戏剧作品。《天使在美国》分为上下两部。这上下两部既相辅相成,又各自独立。英国国家剧院最新这版《重建》虽然充满了夸张的戏剧性,但并没有丢失现实主义的真情实感。从某种意义上来说,这一部的成功还在于它向第一部做出了相当大的挑战,上下两部之间有着截然不同的表现风格。而且这个转变最终被证明卓有成效,牢牢地吸引了观众。戏剧方法比第一部有着更多的实验性,抽象化是其中一个最显著的特征。这其实也是向观众提出了挑战,考验的不仅是观看一个长时间演出所需要的身体耐力,以及随之而来的在这个长时间里保持精神集中的要求,最重要的则是还要能接受表现风格的急剧转变——第一部的自然主义让位给布莱希特(Brechtian)的史诗剧,还有其他种种戏剧实验。一个导演能够把演出带到这么远再次证明了艾略特的自信,但这也是她对观众智力的一种承认,相信观众能够领会她的表达。《重建》完成了这个表达。这一部的主题是人们要在《千禧年降临》之后留下的那片废墟上进行重建,呈现在舞台上的就是,上一部的残骸堆积在演员们的周围。《重建》中不断累积的混乱和冲突最直观的表现是一层又一层快速更迭的舞台布景,而这一层又一层布景直接延伸了舞台的深度。特别是其中某些带有象征或者其他深意的布景既简单又美丽,从外在向内在大大地拓宽了该剧的表现范畴。随着剧情逐步发展、建立、完工,舞台效果也愈益宏大,普莱尔爬上了天堂,我们终于见到了天使们的真容。这一时刻也像是揭开了一幅厚重的帷幕,我们终于看到了这个戏剧世界的真容,原来在导演上它深深地扎根于布莱希特,因为舞台上只有寥寥可数的几个演员,他们扮演完凡人又扮上了天使。

整部《天使在美国》以一句简单平静的台词作为结束语,这也是一句面向观众的致辞:“伟大的工程启动了。”简简单单几个字就可以听出库什纳文字的力量。从普莱尔最后向天使们祈求“更多的生命”,到他对天使们的指示,再到他对观众的“祝福”,库什纳渐次完成了从舞台上的戏剧世界向舞台下的现实世界的转折。在经过数小时的耐力比拼、戏剧性奇观和情感的震荡之后,观众们从此还要挑起另一项重担——把普莱尔的启示带回到现实世界。此时此刻,我们理解了《天使在美国》的力量,并且将这力量归于库什纳纯粹的文字。尽管该剧有着庞杂的政治背景,有着史诗般的叙事规模,还有“一部关于国家议题的同性恋幻想曲”这样一个高大的副标题,但是在这一时刻,我们眼里只有人和人性。该剧开场的时候在年代上明确指向1985年,但这是一群我们可以完全认同、然后可以完全代入的人物——他们和我们一样在与生活、疾病和各种社会关系进行抗争,然后在一个日益复杂的世界中寻找自己的位置。25年过去了,这些角色和他们的台词听起来依然如此真实可信。当库什纳和艾略特将这个戏剧世界传递到观众手上,无论我们从这个戏剧世界中可以汲取到什么,那都将是一个激动人心的时刻。祈求“更多的生命”变成一种迫切的愿景,鼓舞着大家坚持前进,无论面对什么样的局势都要坚持抗争,都要坚持投身于这个世界。

对我来说,每次重温《天使在美国》都是一场情感上的震荡。我最后一次观看《天使在美国》已经是十年前的旧历,而且关于这部戏剧的博士论文也早已完成,所以我会对这个由英国国家剧院推出的新版抱有特别的期待。但随之而来的还有各种担忧——现在的我还能在理性上投入这部戏剧吗?我还能在情感上与它产生共鸣吗?更重要的是,这个版本的制作会符合我对它的期待吗?

在第一部《千禧年降临》结束之后,我靠在泰晤士河畔的栏杆上,努力让自己平静下来,但我的脑子却无法自制地疯狂转动着。等到第二部《重建》结束的时候,我确信我有那么一会时间忘记了如何呼吸。即使已经过去很多天,我仍然无法理出一个清晰的头绪。

一方面,我完全感受到了演出纯粹的戏剧乐趣,看剧时忘我的投入程度侧面证明了《天使在美国》永远鲜活的生命力——这场演出将我自己曾经想象过的场景和我从未想象过的画面完美地融合起来——艾略特经常把我自认为每一个字都很熟悉的那些台词颠倒着使用,但竟然还可以让我感觉无比契合。我在第一部《千禧年降临》时便十分中意导演的角色分配,而且这种印象在普莱尔和路易斯的第一场同台对手戏中得到了巩固。在那场对手戏中,普莱尔向路易斯展示了他已经病变的卡波西肉瘤,一瞬间我便深深地领会了这对角色和他们俩之间的正确关系。等到第一部将要落幕时分,普莱尔和路易斯在《月亮河》(Moon River)的音乐声中相拥跳舞,那是一个从上帝手中偷来的、令人心碎的美丽时刻,而我则在那一时刻拥抱了这部戏剧所能给我的一切:主题上的创新和人世间所有千疮百孔的灵魂。《天使在美国》,当它在舞台上、在我眼前再次鲜活起来的时候,已经超出了我所有理性上的接受能力;另一方面,我曾经自以为已经熟悉了它的每一个层面,但是耳朵里传来那些充满生命气息的台词时,我仿佛对这部戏剧又有了新的认知。

很难解释《天使在美国》已经在我的意识中扎下了多深的根系。在过去10年左右的时间里,这些台词已经成为我生命中的一部分。在该剧的结尾,普莱尔宣称那座真实的、而非臆想的毕士大喷泉(Bethesda Fountain)是他在全宇宙中最爱的地方。那,也是我的最爱。这些年来,我一而再回到那里,而现在它又回到了舞台上。一切又在我眼前重新开始。《尾声》(Epilogue)一幕中的所有台词,还有普莱尔向天使们所作的祈求,这些话语都已经被我吸收,已经脱离剧本进入了我的生命。我早已做好准备,准备让这些台词再次在我的心湖激起涟漪。我,也终于回到了阔别已久的故家。

《天使在美国》的最后,随着普莱尔平静地把那一句“伟大的工程启动了”掷地有声地砸到观众头上,舞台上的所有灯光瞬间熄灭。在他们重返舞台谢幕之前,观众席爆发出了震耳欲聋的欢呼声。对我来说这一时刻其实还别有深意,因为这一时刻还意味着“不只是我一个人,真的不只是我一个人,这种感觉真的很神奇!”伟大的工程真的启动了!

天使降临

天使降临2017年5月10日发表于《退场杂志》(exeunt magazine)

2020年12月14日译于杭州

原文地址:

- 看完2017NT版 Angels in America 之后又去找了之前版本的片段来看,发现Andrew Scott, Justin Kirk, Andrew Garfield 对同一个角色选择了完全不同的诠释方式。前两位基本都是帅气的小伙儿,特别是在HBO电影版中,主角成为了很标准的阳刚温柔型美国小生。而在2017年的新版本中,这个角色从举止到服装全方位女性化了(加菲演娘娘腔真的演得好自然啊)。

一个有趣的思考:也许在2017年(的英国),随着社会各个层面对少数群体的了解程度增加,文艺作品将一个同性恋角色诠释成娘娘腔反而不会有“刻板印象”的嫌疑,观众会直接理解为角色本身的特性并顺利接受他。而在HBO的电影版(2003年)里,还需要将主角刻画成典型的阳刚男性才能让观众顺利接受角色的魅力。如果刻画成女性化角色,不仅会让人觉得是歧视,而且2003年到底谁会看一个主角是娘炮的非喜剧类电影呢?这种男性角色,也许算是另一种“刻板正面形象”。

另外,2017年版本也完全颠覆了2003年电影中的天使造型。这个仿佛从地狱里爬出来的天使,其实更加契合这个角色的行为。2003年的那个天使,其实又算是对天使的刻板正面形象了。