婚姻生活 Domicile conjugal(1970)

又名: 床笫风云 / Bed and Board

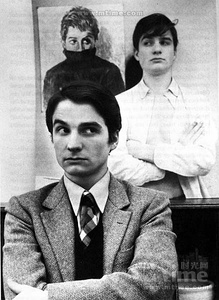

导演: 弗朗索瓦·特吕弗

编剧: 弗朗索瓦·特吕弗 克劳德·德吉弗雷 Bernard Revon

主演: 让-皮埃尔·利奥德 克洛德·雅德 芭芭拉勒琪 达妮埃尔·吉拉尔 丹尼尔·塞卡尔迪 达尼埃尔·布朗热 皮埃尔·马格隆 克洛德·韦加 菲利普·莱奥塔尔 雅克·里斯帕尔 Jacques Jouanneau 比利·卡恩斯 Jacques Robiolles 皮埃尔·法布尔 Guy Piérauld Yvon Lec Claire Duhamel Marcel Berbert

上映日期: 1970-09-09

片长: 98分钟 IMDb: tt0065651 豆瓣评分:8.1 下载地址:迅雷下载

简介:

- 本片是特吕弗著名的“安托万系列”的第四部。

演员:

影评:

- 所谓婚姻就是两个人共同生活。既有柴米油盐的琐碎,也有磕磕绊绊的迷惘。一个刚刚步入中产生活、自己还像孩子一样的年轻父亲,要如何安定下来?将错就错的安托万在妓院里尴尬地撞见岳父。岳父挽起他的胳膊,神秘地告诉他关于家庭幸福的全部秘诀:你要拥有一栋舒适的大房子。

早在法国电影的新浪潮运动以不可阻挡之势冲击世界电影面貌之前,早在《四百击》里少年安托万从少管所偷跑,那段几乎是影史上最著名的长镜头结尾,最终定格在他面对大海无处可逃的迷惘神情之前,作为《电影手册》杂志言辞最为犀利刻薄的影评人,特吕弗同他的革命伙伴一起用稿纸抨击的最为激烈严厉的,便是那些四平八稳的老辈导演所精心炮制出的浮华优雅又虚伪做作的中产电影。

可是迷惘动荡的安托万也会长大,就在电影里。其后的二十多年时间,特吕弗先后继续拍摄了三部安托万的系列电影和一部短片,都是由让-皮埃尔•利奥德饰演安托万,这是属于他们共同的角色。于是安托万在短片《安托万与柯莱特》里经历了伤感的初恋挫折,似乎他爱上女孩的父母比爱上女孩更多。接下来《偷吻》的一开始,安托万被军队开除(又一次迷惘逃跑的终结),他依旧不适应那套与学校、少管所一脉相承的刻板规范,而妓院则是他对爱情的模拟与补偿。他跑过曾经在黑夜里跑过的广场,又一次回到了生活的中心。一个年轻人,没什么经验,在两个女人的爱情关系里摇摆不定,接受社会生活的洗礼。

现在该特吕弗来面对他所厌恶的曾经在“僵化状态”中打滚作势的中产电影了。《床第风云》延续了《偷吻》日常生活的主题和机智嘲讽的轻喜剧风格,讲述仍旧迷惘动荡的安托万如何步入标准的中产生活。特吕弗为影片制造了一个生动有趣的序幕,镜头是一双运动中的裸露漂亮的小腿,引诱观众的目光与遐思,但是女孩的画外音却在纠正别人对她的称呼,“太太”宣告了安托万的婚姻生活,也断绝了我们对一个过路女人的美好想象。这就是婚姻。

可是不管生活还是工作,两个年轻人都还没能投入婚姻的稳定状态。安托万在花店上班,为花朵染色(又是甜蜜有趣的嘲讽),妻子教小提琴为生,却不好意思索要学费。他们甚至都没有属于自己的电话,而楼下的市民生活始终是乱哄哄的琐碎,偶尔的神秘意外关于一个古怪的男人,最后也被证明不过是他们的无聊妄想。安托万的染色实验失败,阴差阳错的面试让他在一家大公司谋得职位,结束了社会角色的动荡。妻子怀孕,装电话;妻子产子,开新房。他们的生活一步步走进中产阶级的围栏,接下来便是情人出笼,争吵分居回头。法国人喜欢说,这就是生活。

出轨几乎是中产电影不变的母题,楼下酒吧女侍的勾引安托万视而不见,那不过是日常生活的镜像,琐碎平淡,而一位东洋情人所带来的异国情调才配得上冒险。他不是那种有机会就上的情场熟练工,也不需要在更年期重新证明自己的雄性魅力,或者逃避家庭社会的压力倾轧。他是被遥远的非现实的犹如来自另一个截然不同世界的幻觉所吸引,俨然与日常生活割裂开拔,充满仪式感的浪漫与不明就里的美化。而特吕弗的喜剧化处理,使得它更接近是一场梦,陌生古怪又不真实,令安托万着迷不已,却无法落成现实。所以我们可以将安托万的“出轨”看作是内在的,与他灵魂的迷惘不安息息相关。他所憧憬迷恋的永远不仅仅只是那个人,就像他爱上妻子也需要爱上她的父母,他爱上一个情人也必定是因为在她背后有某种东西存在。安托万的迷惘是在永恒寻找他的缺失。

当外遇被揭发,妻子打扮成情人的形象羞辱安托万,妻子是在要回自己的身份。可是在安托万的眼中,妻子的角色却不是那么简单,她更像是他的妹妹、女儿、母亲,多重身份反过来淹没了她作为妻子的角色。但是安托万始终没看清自己的身份角色又是什么。在妓院巧遇岳父无疑是特吕弗对中产生活的嘲讽,却也是安托万找回一个丈夫角色的契机。所谓中产生活无非就是舒适的大房子,维持各自的身份角色,在琐碎中安稳度日,即便有时候这种维持显得虚伪。

影片的结尾是戏虐的,安托万夫妇复制了一个不耐烦的丈夫和一个慌忙追赶的妻子的桥段。这是在影片的一开始就出现过的场景,人物则是他们隔壁的一对中年夫妇。似乎也是在宣告安托万经历种种,终于融入标准的中产阶级生活。叫人既伤感又滑稽。(杂志用稿,请勿转载)

全世界的婚姻生活都差不多,楚浮拍的这部也平平无奇,但从中还是能感受到法国人的超凡脱俗,虽然是平凡老套的故事,却也能感受到面对感情的洒脱。

安托万和Christine是一对儿“有情饮水饱”的小夫妻,住在一所传统的老旧公寓里,她演奏小提琴,教小提琴,他属于人生没有目标阶段,写写小说,开着一个小花店,整天瞎捣鼓,给花染色。后来找了份工作(美国公司在法国),谈不上喜欢也不讨厌,有次来了家日本厂商,他被其中一个东洋女子吸引,二人可谓一见钟情,展开了一段婚外情。Christine怀孕生了儿子,他也很喜悦,但在给孩子起名上,二人爆发了第一次小矛盾。后来偷情事败,Christine把他赶出家。他继续和东洋美女交往,但很快就感到疲倦(对日餐的疲倦,婚外情的疲倦)。他后来回归家庭,二人终于踏入稳定而无聊的婚姻生活。

非常有意思的几个细节:

其一:知道你过得不好我心里舒服多了。Christine一开始是非常愤怒,伤心的。后来很快镇定下来,把安托万赶出家。安托万一开始不以为意,后来开始不断回来找她,而Christine离开安托万后过着正常的生活--甚至更幸福。有一次他来看孩子,Christine叫了出租车出门,他追出去,她说,你要去哪儿?我可以送你一程,他:不用了;她:我可以改行程陪你去看电影,如果你觉得无聊的话。但她说这些话时非常平静,就像对一个朋友而不是恋人。他失落极了:不用了。我随便走走吧。她坐在车里说:kiss me。他附身吻她说:你真是我的妹妹,我的女儿,我的母亲。她说:而我只想做你的妻子。她的出租车在夜幕下扬尘而去,他一扭脸去了妓院。

其二:他终于受不了东洋情人,从饭店打电话给她,一顿饭打了三次。她耐心听着他的诉苦,并不答话,只在他问你还在吗的时候答一声在。第三次电话打完回去,东洋情人已经埋单走人,留下一张字条:好合好散。想必她也厌倦了他吧。出轨男人最后的结局往往不是两个都有而是两个都失去。男女的不同在这里也很传神。二人坐在床上各自看着喜欢的书,他说:我觉得你戴着眼睛比较性感。她:那是因为XX(他的某任前女友)戴眼镜吧。他:不是的,她其实没戴眼镜,她@#$%O)E*$*$(. 其实这时女方说这句话不是为了让他谈论前女友。男的真傻(当然我也是结婚多年后才明白的^_^).

其三:在这普通的不能再普通的生活里,平凡的不能再平凡的小人物身上,总有艺术的闪光,法国人是真正把生活和艺术融为一体的,例如为了提醒学生家长交学费,Christine爸爸建议她拉一首歌,安托万听见了就截停她们提钱的事,为了选歌,一家人讨论了半天,最后选了《马赛曲》。例如,安托万吊儿郎当,但喜欢看书并且在写小说,二人分手后他说我小说快写好了,christine说我可不想看。我不想看你絮絮叨叨写你的童年,接着她说了一句:如果你用艺术来决定价值,那它就不再是艺术。又如安托万找的妓女,完事儿后跟他谈论政策,发现他不语就问了一句:你对政治感兴趣吗?他说,一般,她就不再谈了。

我并未从这出戏里看出什么男女关系的真意,尽管它是楚浮拍的。因为婚姻这题材就是如此,没什么大起大落的戏剧性,如果你不能体会细碎的生活是如何消磨情感,如果你只是隔岸观火觉得那些对白挺好玩,这部电影也值得一看,楚浮的取景构图几个男女演员都值得。观看法国电影必须有的觉悟就是随时做好准备接受电影的戛然而止,也许什么都还没头绪,也没有什么悲欢离合,既不是大团圆也不是悲剧收场,就那么平淡的结束了,若说现实主义,没有比法国电影更现实主义的了,因为生活本身不正是如此吗?

原文地址:

法语片名:Domicile conjugal,并列的单词是伙食和住宿,是吃和住,一种最简单、直接而赤裸的物状态,指向的是平淡的婚姻生活,是单调的夫妻关系,是出门和进门的家——当1970年的特吕弗用这两个单词指代一种婚后故事的时候,似乎已经从1968年的“五月风暴”中转型,似乎正从日常生活的点滴开始透视巴黎中产阶级的平庸日常。

可是,这“床笫风云”里如何又翻腾出一种危机?如何又演绎为一种回归?一个家就在楼上,开场是回家,镜头下是一双美丽的脚,行走,停驻,又继续,买了橙子,买了杂志,买了海报,然后传来一个女人的声音:“不,请叫我夫人。”一双脚是妻子克里斯蒂走上楼梯的脚,裸露着,散发着青春的美,只是当她纠正小贩说应该叫她“夫人”的时候,关于青春,关于肉体的想象就戛然而止了,因为她已为人妇。而最后一幕,则是和回来相反的出门,丈夫安东尼在门前来来回回行走,他把一岁多的儿子阿方索送进家里,让保姆照顾他,然后接住了从里边递出来的包和外套,将克里蒂斯的这两件东西扔下了楼梯,然后自己匆匆而下,嘴里说着“要迟到了。”而紧随他出门的克里斯蒂毫无怨言,在楼梯上捡起包,穿上外套,和正上楼梯的歌剧院歌唱家夫妇相遇,歌剧院夫妇看着出门的夫妻,说了一句:“现在他们真的很恩爱了。”

从楼梯上扔下包和外套,两个人从不挽手出门,在时间中匆匆上班,何来恩爱?当歌唱家夫妇说出“真的很恩爱了”的时候,其实又返回到了最开始的场景:当克里斯蒂拿着买来的东西上楼,就遇到了即将迟到赶去的歌唱家夫妇,丈夫也是将妻子的包和外套扔下了楼梯,妻子也是匆匆在楼梯上捡起了包,穿上了外套,火急火燎地赶向自己的目的地,那时邻居对克里斯蒂说:“他总是准时,他总是迁怒于妻子。”扔包和外套是迁怒的表现,又如何最后变成了“恩爱”?而当最初的一幕发生在自己身上,一种投影似乎解析了婚姻的实质:扔包和外套看起来是迁怒,其实是真正在一起,真正融入了日常的琐事,真正不再幻想浪漫地成为生活的一部分。

从回家开始,从尊称为“夫人”开始,到出门结束,到演绎属于夫妻恩爱的方式,像一个闭合的过程,诠释了婚姻的动态变化,而这动态变化却以逆反的方式注解了生活的本质:进门不是结束,而是一种危机的开始,出门不是开始,而是寻求刺激生活的结束。而在这个闭合世界里,在这个被命名为婚姻的生活中,充满了可能的变化,而特吕弗以这种反讽的结构展开了一个叫做“异托邦”的生存世界,那里有错乱,有想象,有误解,甚至有精神和肉体的背叛。

安托万和克里斯蒂结婚了,和巴黎的男女一样,他们应该好好经营自己的婚姻生活,最初他们的确保持着爱情世界里的那份浪漫和可爱,比如,克里斯蒂在家里向孩子传授小提琴,等到授课结束,便以国歌《马赛曲》结束作为暗号,在楼下花店的安东尼便礼貌地和刚下楼的女孩和母亲聊天,赞美她拉小提琴进步很大,于是小孩母亲把学费交给了安东尼。两个人似乎还在一种游戏式的生活中体验快乐,而婚姻里最能体现他们这种自由游戏精神的则是在夜晚的床上,两个人半躺着,各自拿着书和杂志,一边阅读一边聊天,第一幕在床上的时候,克里斯蒂说起自己的胸太小不能哺育小孩,安东尼撩开内衣,对她说,一个叫洛里一个叫哈代,或者一个叫唐吉坷德,一个叫桑丘——一个大,另一个小,于是在笑声中关黑了灯;第二幕还是在床上,还是看报看杂志,安东尼读着说“代理人都有一个性感应招女郎”,克里斯蒂拿过来也读起来,只是说“奢华的晚宴”,于是开玩笑说安东尼骗她,于是在关灯的黑屏中,安东尼说:“明天告诉你一个消息。”第三幕还是在床上,那个时候已经有了儿子“阿方索”,克里斯蒂说起自己的初吻,安东尼问她那时谁主动的,克里斯蒂否认是自己主动,安东尼也否认自己向克里斯蒂发起进攻;第四幕依旧在床上,克里斯蒂戴着一副眼镜在看书,安东尼问为什么戴眼镜,克里斯蒂说,是因为安东尼的初恋情人也戴眼镜,于是安东尼对她说:“如果我要求什么,你会做吗?”他要摘掉了眼镜的克里斯蒂再次戴上,于是克里斯蒂也微笑着听了他的话。

家,婚姻生活的变化似乎在“床笫之间”并没有显出什么不同,还是这边和那边,还是情意绵绵,还是相吻拥抱,但是当安东尼要她像初恋情人一样戴上眼镜,似乎隐隐传递着一种追忆,甚至开始了一种虚构,床笫之间并非都是浪漫和柔情的,其实在第一幕的时候,安东尼就说:“男人裸体是很丑的。”而说这句话的时候,他正赤裸着上身。裸体是丑的,是不是在间接否定床笫之间的某种错位?甚至在否认婚姻生活中的所有激情?

一种介入生活的异托邦已经开始构筑了,它从现实中慢慢分离,最后以想象、虚构的方式把异托邦当成了现实。安东尼一开始在楼下的花店里上班,他的职责只是负责将那些花染色,本来纯洁的白色花朵在药水的作用下迅疾变成了红色——特吕弗只用一个镜头的转变,就完成了染色的过程,但是唯独一朵花在中间还是呈现着白色。白色变成红色,是花朵颜色的错位,却是异托邦的隐喻,就像安东尼生活的周遭,都是可能影响和改变颜色的那些邻居:女人们喋喋不休地谈论和争吵,小饭店里总是人嘈杂,当小区一个陌生的皮衣男子走出去,他们猜测是不是和最近的绑架案有关,而电视修理工一直在寻找闭关25年的法斯多奇——乱糟糟的一切是日常生活的象征,而对于新婚的安东尼来说,是不是也会像那些纯洁的白花一样,被染成红色?

染成红色至少在错乱中还可以蒙骗过关,甚至更美,但是那次安东尼却加多了试剂,结果所有的花都颓败了。也是隐喻,当法斯多奇从楼上窗户中扔下一大叠求职的报纸,安东尼的生活似乎真的开始发生了变化,而这种变化依然是错失:正是在求职时,因为和另一个求职者上厕所时间的错开,而他幸运地被推荐到了总经理马利斯那里,于是又顺理成章地负责了起了模型部的工作,而在模型部工作的时候,又遇见了前来参观的合作人美子,美子遥控模型的时候又将手链掉落在水里,而在安东尼捞起送还手链的过程中,又开始了一段婚外情——错乱中花儿颓败,错乱中得到了新工作,错乱中认识了美子,似乎之后的婚外情也完全变成一场错乱的异托邦。

画着浓妆的美子,穿着和服的美子,说着日语的美子,吃着日式餐饮的美子,完全是安东尼世界里的闯入者,异域文化将他们纳入到了充满想象式的异托邦里,也许是安东尼最初吸引了美子,在整个过程中美子一直是主动的,她在安东尼送还手链的时候主动吻了他,第二次上门时又主动让室友合子离开还挂出了“请勿打扰”的门牌,后来又将对安东尼的爱写成纸条,塞在花里寄给了安东尼,也正是这些纸条被克里斯蒂发现之后,引发了夫妻之间最大的信任危机。

还是和床有关,还是“床笫风云”,还是很丑的裸体,安东尼在和克里斯蒂争吵之后,将床垫搬到了另一房间,这是分居生活的开始,也是那四幕床上生活的终结。安东尼一个人走出了门,从象征婚姻生活的家里出走,对于他来说,完全进入到了异托邦里,而那个闯入他的世界的美子,完全在现实之外,仿佛是一个梦,让他在错乱的生活里差点迷失了自己。离开克里斯蒂的安东尼的确去找了美子,他们一起短暂的生活,但是从前的想象后来就慢慢变成了折磨人的噩梦:星期二,他们吃日本料理;星期四,他们还是吃日本料理;星期六,还是吃日本料理。他们之间很少聊天,安东尼看着她,然后开始不自在,不仅仅是筷子和日本料理,不仅仅是令人脚发麻的坐姿,还有对于美子的错误想象,就像美子曾经问过的那个问题:“如果有一天我和某一个一起自杀,希望那个人是你。”安东尼像是在点头,但是他完全无法控制自己,任凭那个充满想象却令人不安的异托邦将他拖拽了进去。

甚至在逐渐迷失中,他还去了妓院,在选择了一个妓女交易之后,在下楼时鬼使神差地遇到了自己的岳父,而身经百战的岳父拍拍他的肩膀说:“你在梦游吗?没有比家更温馨的地方。”像是一个讽刺,在克里斯蒂面前,他是和蔼的父亲,在母亲面前,他则是爱她的丈夫,而在别人眼里,他是有着身份的社会人士,就是他的参议员朋友帮助安东尼家比普通人更快地安装好了电话,所以这样一个人物,妓院也成为他的异托邦,而他对女婿说的话,无疑以一种反讽的方式让安东尼找到了一个隐秘的出口。

美子和妓院,作为日常生活和婚姻之外的异托邦,具有短暂的诱惑性和迷失性,而其实在床笫风云中,对生活有着某种想象的何止安东尼,妻子克里斯蒂看起来全心维护这个家,全心爱着自己的丈夫,却也对深夜开灯时触碰到那个皮衣男的手而触发了某种感觉,也对帅气的舞蹈家有着偶像崇拜,当得知皮衣男就是电视喜剧明星时,甚至也有过一闪而过的怀想。而在克里蒂斯和安东尼的儿子降生之后,他们更是将这种想象式的生活寄托在儿子的命名上,“你会像巴尔扎克一样写作,拿破仑用剑没能完成的,你来用笔完成。”安东尼这样说,而克里斯蒂不喜欢“阿方索”这个名字,她用自己更喜欢的“吉布斯莱”为他命名,所以也发生了争吵,所以也出现了分歧。而当安东尼和美子在一起被发现之后,克里斯蒂又打扮成美子的形象羞辱他,完全不具有一种神秘的美,而是在夸张的装饰中上演一场噩梦。

实际上,无论是安东尼还是克里斯蒂,他们在想象中进入到异托邦,在某种程度上也是特吕弗对于中产阶级生活的讽刺,两人从爱情到婚姻,似乎一步步走向那个樊笼,安东尼一直想当一个作家,却始终没有提笔写作,他的稿子最后散落在夫妻分居之后的那张床垫上;他一直讨厌政治的虚伪,却必须向这个社会低头,装电话之后要写感谢信,他愤怒地说“这让我厌烦”;妓女抱怨管理机构让自己没了生意,安东尼说:“他们都是乞丐。”而岳父出入妓院,更是讽刺了那些有身份人的嘴脸;还有那个在街上总是偶遇的陌生人,一次次向安东尼借钱,从第一次30元到第二次凑足50元,再到第三次凑足100元,最后安东尼果断地拒绝了他。在这样一个现实里,这样一个被构筑的异托邦里,如何突围?

特吕弗似乎设置了一个理想者,她就是克里斯蒂,这个从来都是面带微笑的妻子,用宽容和爱然安东尼最后回家,当安东尼对她说:“你是我的姐妹,我的女儿,我的妈妈。”克里斯蒂只说:“我希望是你妻子。”这是唯一角色的归位,也是在婚姻中唯一的意义,所以最后床笫的反复变成了电话的反复:安东尼在和美子在一起,却想念克里斯蒂,第一个电话,他对克里斯蒂说:“我受不了了,她只是笑。”回到美子身边不久又出去打给克里斯蒂第二个电话,“死一般的沉默,我度日如年。”第一个电话和第二个电话是对于异托邦的否定,那么第三个电话则是一种回归的信号:“我想亲吻你,温柔地。”而当他回到座位,美子早已经不再,那个异托邦也解体了。

就真的像一场被虚构的梦,这是25岁的安东尼,这是已经结婚的安东尼,作为特吕弗“安托万”系列的第四部,婚姻开启了这个标签人物最真实的现实,但是这个残存的乌托邦,也许是特吕弗对于巴黎社会的一种讽喻,即使一年后他们走出了幻梦,即使学会了“真正恩爱”,也无非是另一种生活的重复,里面的无奈,里面的迷失,里面的错乱,也依然存在,只不过隐藏地更深,再不会像裸体时那样,看起来那么丑了。

很遗憾要在本文的开篇就下这样一个定论:所谓“安托万四部曲”,不论从剧本的细腻程度还是从成片水准上看,都可以用“《四百击》和三个凑数的”这样一个看似恶毒(但实际上连刻薄都算不上的)的短语为其定位。《四百击》在浑浊的气压中榨取的纯洁有多闪耀多迷人,后三部的轻浮与低能就有多让人厌烦:从还稍有些自嘲(当然,从这种自嘲的锋芒最终朝向的人不是自己而是他人这一点也足够看出特吕弗的无能与软弱)存在的《二十岁之恋》,到几乎是用自夸的形式卖弄无耻的《偷吻》,再到终于自洽选择坦然摆烂的《婚姻生活》(此处“坦然”无任何褒义,对自身或代表自身过往的角色的恶行没有丝毫悔恨或自反的坦然,不过是一种对不自知的愚蠢的炫耀,对恶劣的迎合与谄媚),特吕弗无时无刻不在向低俗无趣的深谷中俯冲。连着观看四部曲对我个人造成的审美冲击不亚于在同一天内观赏了《八部半》和《大路》——在披着华美外衣的自恋盛宴的余波还没来得及平息的时间里,糖纸里躲藏的苍蝇就显现了其丑恶肮脏的轮廓:我们倨傲且自恃先锋的男性电影作者们仍然满足于为自己所热衷的批评划归到自己的(不管是作品还是个人品行)边界之外——只成为一种自我的展示法,而非自我的批评法——以满足自己的卑劣实现在创作中的投射的完成。 《婚姻生活》无疑是四部曲中最为无耻且最为恶毒的一部,它的目的根本就不是所谓“呈现生活”——首尾两处戏同人不同的对照戏码的所谓“点题”,充其量不过是“对生活中不合理的两性关系提供一个‘向来如此’的辩护”,这样一种几乎可以被称为“反人类”的创作思路属于那种最彻底的令人作呕,与之相比,《大路》结尾那几滴装模作样兔死狐悲的眼泪都显得像是充满真诚的悔罪。毕竟《大路》最后的结局也并非如《婚姻生活》“无耻的男人被原谅回归家庭后继续用冷暴力凌辱女人”(当然,《大路》女亡男泪的结局仍然猥琐又自恋)般劝人“屈从现状放弃自我”从而成为“男人-挂件”关系的附庸这样卑劣。换句话说,如果说《大路》多少还能看出些费里尼对自己邪恶的不彻底自反(哪怕他实际上完全回避了自我批评的落实),《婚姻生活》便是狗急跳墙一般的“困兽犹斗”。我们不知道特吕弗在四部曲中如此明显的高速退化究竟凭依于如何危急的精神状态,但他确实给(观看完四部曲的,尤其是因对《四百击》抱有喜爱而坚持下来的)观众们带来了极其差劲的审美体验。身为导演当然可以在自己的作品里散发腐臭,但若如此,观众的异议就必然理所应当[需要注意的是,“理所应当”并不意味着“异议无可辩驳”或“其他算不上完全的理所应当的异议没有存在的理由”:尽管特吕弗在四部曲中的后三部的斑斑劣迹足以将他钉在电影导演耻辱柱上长年累月,但“对异议的异议”仍然具备存在的理由,如果一份抨击不得被抨击,那这抨击就不能算作抨击(而是一种舆论霸权);以“这种异议理所应当”为由借机滑坡否认其他异议的存在理由则更是荒谬绝伦,属于极度的愚蠢无知,这种立论矛盾的指责无异于抱石投水、自扇巴掌]。 回到《婚姻生活》的内容本身,无法否认的是,特吕弗在借此呈现“他自以为的生活现实”(与“呈现生活”相去甚远):他认为(换言之:确信)这样一种男性的“错误自由”在日常的婚姻生活中具备(理应的)普适性——态度已明确到令人发指的程度:全片几乎没有半点对安托万本人的指责或讽刺,恭子纸条上的斥责怎么能算是嘲弄能算是讥笑?不过是给了安托万一架安全返回家庭的梯子!——即使抛开已重复多次的特吕弗所表现出的陈腐价值观念不谈,这样一种低劣的人物操弄法对于电影来说也过于可笑:一个人人都是被导演自身投射出的木偶的世界,多么僵死与呆板!连于洛先生的出场客串也强行到了让人难忍嗤声的程度——愚蠢的致敬!与此般混乱相对比,《玩乐时间》本就不可多得的精准细腻与巧妙简直愈发珍贵,瑰丽到令人泪如雨下!《婚姻生活》的粗浅到此不必多言,连“致敬”都不过是最直白的挪用,又何必指望特吕弗在这样单薄的文本中深埋了什么深思熟虑的自嘲或讽刺呢?任何情节除了最表层的情节展现以外都不存在哪怕一丁点儿的进步性的思索——只有特吕弗的守旧男性傲慢!如果这就是“充满作者性的表达”,那于我而言这还不如没有!安托万-克里斯汀关系向演员-妻子关系的转变,与最后“他们现在终于相爱了”的断言,没有任何嘲弄、同情或于心不忍:仿佛仅仅是一段不存在的人生。虚幻至极,这是怎样的冷漠! 只有沉默,只好沉默,只有厌恶如果这真的是“生活”。