马尔姆克罗格庄园 Malmkrog(2020)

又名: 世纪初的辩证庄园(港) / The Manor House / La conac

导演: 克利斯提·普优

主演: Agathe Bosch 乌戈·布罗塞特 弗雷德里克·舒尔茨-理查德 Diana Sakalauskaité Marina Palii István Téglás Edith Alibec Simona Ghita Levente Nemes Bogdan Geambasu Sorin Dobrin 维塔利·比奇尔 朱迪思·斯泰特 Zoe Puiu Lucian Diaconu Mugur Sabo 拉茨洛·马特雷 博格丹·法尔卡什 Jonathan Christy Thompson Bogdan Zarnoianu

制片国家/地区: 罗马尼亚 塞尔维亚 瑞典 瑞士 英国 法国

上映日期: 2020-02-20(柏林电影节) 2020-07-08(法国)

片长: 200分钟 IMDb: tt10213380 豆瓣评分:6.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 羅馬尼亞新浪潮悍將培訏(《耐人尋味的追悼晚餐》,41屆)再向高難度挑戰。大地主的華麗莊園,請來客人留宿,屋外冰天雪地,室內討論熾熱。在飲飲食食之間,是連場對話,辯論宗教、戰爭、道德與死亡,觀點開始劇烈碰撞。仍是培訏的招牌長鏡頭,幾年前他取材俄國哲學家索洛維約夫的文本,以即興方式演繹成《三個道德練習》(38 屆),這次忠於原作,重構時代氛圍,考究人物談吐方式,鑽研服裝佈景細節,徹底回到文本的過去式時態。

演员:

影评:

本文发表于“独放”公众号

克利斯提·普优(Cristi Puiu)以《无医可靠》(2005)为罗马尼亚新浪潮开路而闻名世界影坛。2011年,他改编了俄罗斯哲学家弗拉基米尔·索洛维约夫(Vladimir Solovyov)1900年的小说《关于战争、进步和世界历史终结的三次谈话》中的一些章节(其中包括《一篇关于反基督的短篇故事》[a Short Story of the Anti-Christ]),并在图卢兹举办了一场表演工坊,其中未曾公开展示的一些场景最终被改编成了一部三幕长片《三次阐释练习》(2013),其中索洛维约夫的文本以分类学的方式揭露出现代社会的弊病和人类固有的邪恶,显露出普优电影作品中的哲学痕迹。普优在新作《马尔姆克罗格庄园》中重访索洛维约夫的文本,并进行了年代戏的改编,坚决地将其在电影上的尝试与探索推向了新高度。

作者:Jordan Cronk(2020-02-28)

Jordan Cronk是位于洛杉矶的影评人和活动策划者,他是Acropolis Cinema的运营者,这是一个主要放映实验电影和地下独立电影的放映组织,同时他也是洛杉矶影评人协会(LAFCA)的成员。

译者:Pincent

翻译这篇采访的过程感觉非常愉悦,因为会感受到普优导演在分享时的兴奋感,以及他在这部电影制作过程中的很多绝妙的构想,它再一次让我意识到这部电影放在2020年全年的世界影坛来看是一部多么具有创造力且不可替代的作品,译者并不想过多抒发本人对这部电影的感受。当你看完这部几乎全是对话的电影之后,直接开始与普优的对话吧。

《马尔姆克罗格庄园》(克利斯提·普优,2020)

《马尔姆克罗格庄园》(克利斯提·普优,2020)这部电影设定在20世纪初位于特兰西瓦尼亚(Transylvania)的一个庄园内,这个属于一个名为Nikolai(Frédéric Schulz-Richard饰)的贵族的庄园位于白雪皑皑的山坡上,电影在整整200分钟的时间内一直在呈现几位资产阶级精英——包括俄国将领的妻子(Diana Sakalauskaité饰)、虔诚的基督教少女(Marina Palii饰)、法俄贵族(Ugo Broussot饰)和中年妇女(Agathe Bosch饰)——之间绵延不断的对话,他们悲观的世界观似乎正体现了索洛维约夫作品的精髓。

就像普优5年前的杰作《雪山之家》一样,他将这部电影舞台化,演员与摄影师Tudor Pandura运动的镜头共同呈现为一种经过严格编排的民俗舞蹈,同时使用大量的对话(主要是法语)将松散的叙述纳入几乎全然连续的辩论之中。战争、种族、移民、复活、欧洲例外论以及宾客中可能的反基督者……仅仅随便列举一下讨论所涵盖的话题就如同一本西方世界社会政治和宗教发展的口袋历史书。由于冗长的词句积累,普优巧妙地对那些心高气傲的哲学探讨进行了一些委婉而谦逊的阐释(比如将那些高谈阔论称之为“理论练习”),并不止一次突然(且意想不到的激烈地)打断了本该严肃的议论过程。介于路易斯·布努埃尔对上层阶级的讽刺笔调和曼努埃尔·德·奥利维拉对西方近代文学进行彻底的现代主义改编之间的地带,普优拍出了近几年银幕上最大胆、最挑战观众智识的作品之一。

在《马尔姆克罗格庄园》作为第70届柏林国际电影节作为“奇遇”单元的开幕影片首映之后,普优与我坐下来讨论了他对索洛维约夫小说的迷恋(也包括当下现实中与其悲哀的共振、历史与记忆的混杂),以及他具体是如何构造电影各个独立的部分。

克利斯提·普优

克利斯提·普优Fim Comment(以下简称FC): 在《三次阐释练习》之后,是什么促使您重新对索洛维约夫小说进行改编?

克利斯提·普优(以下简称CP):实际上我完全不会说这是一次重返,《三次阐释练习》是一个愉快的巧合,是我组织表演工坊的结果。在表演工坊之后我的朋友把电影放给了其他朋友看,因此这部电影获邀去了一些电影节,但由于这个项目的性质和起源,出售或发行这部电影是非法的。这个项目确实只是一个练习,但是我不想完全搁置我们当时在工作坊产生的构想,因此我想到是否能够用一个19世纪的哲学文本进行电影化的尝试,我认为是有可能的,但找投资的过程很艰难,因此我们到2017年才开始拍摄这部电影。

FC:所以您是在筹备《三次阐释练习》的时候已经开始撰写《马尔姆克罗格庄园》的剧本吗?

CP:是的,我在2011年就马上开始写剧本,不久就完成了,但实际上在(罗马尼亚)共产党垮台(1989年)后不久我就发现了这些文本。索洛维约夫的这本书在1992年或1993年的时候被翻译成了罗马尼亚语,当时我读这本书的时候甚至并不知道索洛维约夫这个作家的存在,但我产生了极大的兴趣。我在90年代发现了几本他的书,《关于战争、进步和世界历史的终结的三次谈话》就是其中之一,因为我成长于社会主义国家,当时有很多书都被禁了。还有另一部作品叫《魔鬼的职责》(The Part of the Devil),也是一本很少人读过但很棒的书。但那只是开始,在工作坊结束后,我对索洛维约夫的作品就了解颇多了,不过是法语版而不是罗马尼亚语版。

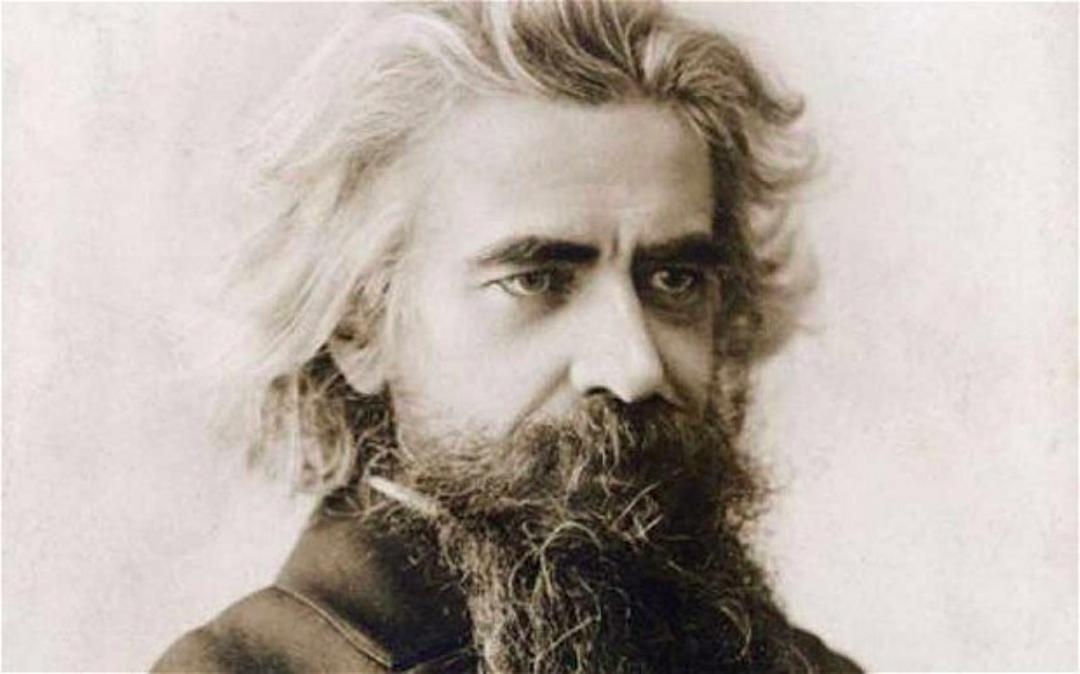

弗拉基米尔·索洛维约夫

弗拉基米尔·索洛维约夫FC:这些文本作品让您感兴趣的是什么?您是否在其中发现了与现代罗马尼亚或者整个当代欧洲的联系?

CP:这很疯狂,因为我发现它们在不同层面都极具启示性——在某些方面体现为预言性。我看到结尾也觉得挺伤感,因为它揭示出我们到现在都没有一点改变,我觉得我们仍然处在20世纪的状态:两次世界大战、许多人死亡、古拉格、集中营、柬埔寨、中国……我们并没有吸取教训,我很担忧我们只是在等待着下一次大规模杀戮的来临。实际上最让我感兴趣的是索洛维约夫对于善与恶的观点,以及他作为一位为耶稣的作用辩护的作家的立场,这些话题可能在当今颇为罕见,人们并不愿意谈论这些,也不感兴趣,或者仅仅因为觉得这些话题不酷而忽视。

无论如何,后来我们终于得以继续推进这个项目——我是指我和我的妻子安卡,她是这部电影的制片人,她真正推动了这个项目。实际上在工作坊结束的时候,我还并没有想要拍摄这部电影,主要是因为一方面我们缺乏资金,并且我也清楚拍摄难度将会很大,但安卡非常想把这部电影拍出来,我就跟她说我要去问问那些表演工作坊的演员,如果他们愿意加入我就拍,如果他们不愿意,我就把CNC(罗马尼亚国家电影中心)委员会的钱退回去,因为没有那些演员我拍不了。电影的预算20万欧元,这是一个年代戏,要在市外多地拍摄多天,除了场地费之外,还有食宿和交通等等。我们对演员说,“我们给不出像你们在法国拿到的那么多酬劳,你们能够接受拍完整部电影只有大概2000欧元的酬劳吗?”然后他们接受了。在完成这部电影的整个过程中,我们都得到了类似的帮助。

我知道这是一部很长的电影,这是一部以对话和辩论为主的严肃作品,你甚至可能需要观看三遍来理解它:不是为了看懂这部电影,而是为了明白所有这些思考和讨论的内在机理、所有这些话题的来龙去脉。而这些对于我们来说并不是特别困难,因为我们在图卢兹工作坊的时候就已经一起探讨了文本,我们一边撰写一边删改,对文本的每个细节都进行了讨论,最后大概删减了30%的内容。

《马尔姆克罗格庄园》(克利斯提·普优,2020)

《马尔姆克罗格庄园》(克利斯提·普优,2020)FC:《三次阐释练习》里的演员有多少人也参与了这部电影?

CP:有两位,分别是扮演Nikolai的Frédéric Schulz-Richard和扮演Edouard的Ugo Broussot,其实很难说服他们这是一个好机会,因为会有很多观众憎恶这部电影,他们看完电影可能会骂:“饶了我吧,滚吧,去死吧。”

FC:您能否分享一下改编的过程?如实际写作剧本时的情况,您对原著保持了什么样的忠实程度?是否会直接采用原著里的对话?

CP:不会,我们把文本减短了很多。读过原著之后我决定把说明性、说教性太强的部分删掉,然后我对文本进行了一些“干预”,实际上进行了两次大的调整,现在我们甚至可以称之为改编。当然也有一些小细节的改动,比如将角色姓名从俄罗斯人名改成匈牙利人和意大利人的名字(如Miklos和Umberto),如果直接保留原文的人名,将会引起一些误解。所以我给天主教修士取名为Umberto,让人联想到Umberto Eco[i]的“Umberto”,你可以将这个角色视为他本人,也可以将其看作对《玫瑰之名》(The Name of the Rose)的援引。我们设置了不少这样的小细节,Agathe Bosch的角色在原著中并没有姓名,仅仅被称为“The Lady”,因此给她起了“Madeleine”这个名字也是类似的考虑,就如普鲁斯特笔下的madeleine[ii],madeleine触发了他的记忆,而我的这部电影最终也是关于历史与记忆的。

我相信历史和记忆之间是密切相关的,并且从某种角度来看是非常危险的,因为历史可以是事实的主观记忆。比如说像我这种年纪稍长且记性尚佳的人来说,我对齐奥塞斯库[iii]政权的倒台的看法与一些人完全不同。我并不是说我的观点就是对的,但我不自觉地思考从什么时候开始我们对同一事件的看法的差异如此之大。比如说我的几个兄弟姐妹,他们都各自经历了不同的事件,所以大家能够接触到历史事件的官方叙述和一些其他版本的叙述。无论我们谈论的是十月革命、法国大革命、一战、二战,还是基督教或伊斯兰教的诞生,每个人对于这些历史事件的叙述都会有自己的版本。那么究竟什么是历史呢?也许它并没有看起来那么简单。

剧集《玫瑰之名》(2019)

剧集《玫瑰之名》(2019)FC:您说《马尔姆克罗格庄园》是一部关于历史和记忆的电影。在媒体手册中,您还提到说这是对电影本身的审视,我觉得您的所有电影作品某种意义上都在变得越来越严谨与自省,就好像您在通过每场戏的构图来审视影像本身。在这部电影里,每一个章节似乎都是围绕着关于摄影机运动或静止的形式上的构想来建立的,有些场景是用连续镜头来拍的,而有些场景则是采用正反打,我不记得您以前是这样拍的,您是从什么时候开始有这些视觉构思的?是在剧本阶段就有标注要这样拍,还是说拍摄现场的直觉使然?

CP:有一部分是直觉使然,我在创作过程中很多时候都是这样的,但也有起初就是带着意图来建构的,比如那些正反打镜头。我认为这些技巧本就属于电影本身,而不属于诗歌、戏剧或歌剧,因此我觉得这是一种挑战,因为我倾向于做自己了解的事,如果我不了解我也做不好。这也是为什么我的第一部电影选择了手持摄影,因为我那时并不太了解怎样用三脚架拍片,虽然我看了不少用三脚架拍固定镜头的电影,我也很喜欢这类电影,我喜欢阿基·考里斯马基,他是个伟大的导演。但尽管如此,我也不太知道怎么拍。

本来我的构思是将这部电影划分为三个部分,每个部分的对话都以不同的方式来拍摄。但是后来在剪辑室里我意识到这样不行,因为各个角色的权重其实可以根据角色的具体情况来相应地分配,原本在三个章节共有五个有台词的角色,但后来我又想,为什么不在六个章节设置六个有台词的角色?管家的角色并不存在于原著之中,因此我为了他专门设置了一个章节,并采取《雪山之家》那样的拍法——以我对电影的理解,每一次剪辑都是时间的跳转。在第一章中,我们有很长的连续镜头,但其实这是一种虚假的连续性,这很重要,因为整部电影都存在着虚假的连续性,比如你在某一章看到了圣诞树,但它在其他章节就消失了;在某个连续镜头中你能看到户外场景大部分是绿色的,但在另一个镜头中你又看到了雪——在电影的时间线设置上你总会看到“干扰之物”出现。如果你第二次看这部电影的时候仔细留意,会发现有不少细节设置并不精准或者与时间线对不上,比如你可能会怀疑庄园外部真的存在一场革命且庄园将会遭遇袭击吗,或者说在某一幕出现的音乐是不是存在对什么其他事物的引用?我的想法是,这些音乐来自于电影诞生之初的美国电影、默片喜剧,它们就是这种拉格泰姆音乐[ⅳ],我觉得很有趣同时也是对影史的“引用”。

在我们刚开始筹备这部电影时,我本来想以剧院为场景的章节来作为电影的开头和结尾,且首、尾相对称,开始是角色登台的画面,然后我将在这里展示接触、冲突、争端,并让这些缓慢地逐步接近电影艺术的本质,在最后我让这些角色缓慢地离开剧院,就像你们在早期的电影里看到的一样。在早期电影里,我们会看到摄影机是不动的,演员的表演比较舞台化。我觉得设计表演风格这件事非常有趣,在某种程度上这是一种自由即兴的电影创作方式,也就是说我们在拍摄现场临时产生创意。之前我告诉一些记者我想在电影结尾设置一位宇航员,听着Bee Gees的音乐慢动作出现,我说的自由即兴的创作方式就是这样——我们“离题万里”,某个时候我想在室内放入一只羊,我知道这在《泯灭天使》(1962)里出现过,但管它呢。你永远无法逃脱传统的影响,这个星球上所有创作者的创造都深深根植于传统之中——如果你没有母亲你就不可能会说母语,如果在你之前没有画家你也不可能成为一位画家,每个人都有老师。所以当然了,这部电影是布努埃尔的回响,对我来说也是卡萨维蒂等其他导演的回响。

《马尔姆克罗格庄园》(克利斯提·普优,2020)

《马尔姆克罗格庄园》(克利斯提·普优,2020)FC:我注意到您提到过埃里克·侯麦给《三次阐释练习》带来了灵感,当您在拍片时有多大程度上意识到这些影响呢?

CP:实际上路易·马勒的《与安德烈晚餐》(1981)触发了我想要拍摄一部几乎完全基于对话的电影的想法,我也将《马尔姆克罗格庄园》作为对那部电影的一种回应。但对我而言,重要的是不要把这部电影拍得跟《与安德烈晚餐》一样,我得自己构思对话,并尝试超出界线一些。试想一下对话完全是哲学的,这看起来就像是个错误的选择,观众可能会觉得:先验?这是什么鬼?你懂我意思吧?我们也认真地讨论过了,与其说拍一部千篇一律的剧集,我们可不可能拍一部柏拉图式的以对话为主的电影?因此,我们必须把重心放在演员身上,表演上必须完美无缺,以便观众能跟得上。

我很喜欢威廉·布莱克的那句诗,“把无限放在你的手掌上,永恒在一刹那里收藏”[v]。第一次读这首诗时我还在研究绘画,还没有开始梦想成为一个电影人,但从那时起,我就一直对这句话念念不忘。我觉得这是一个非常强烈的妙想,如果你能理解其中的意义:如同在墙上划出一个小的方框,对着这一小部分拍摄一些影像或一张照片从而得到整个建筑的全貌,于一瓯中瞥见整个世界。要达到这一点很难,但当你达到的时候,你就会真正理解整体,这就像哲学里的分形理论(Fractal Theory)[vi],局部和整体归一,当你真的实现,你就如同在天堂一样。

注释:

[i] 意大利著名符号学家、历史学家、哲学家、文学批评家、小说家、电影理论家翁贝托·埃科,《玫瑰之名》的作者。

[ii] 在《追忆似水年华》中指贝壳状的玛德琳小蛋糕,在法国这也是一种象征回忆的甜点。

[iii] 尼古拉·齐奥塞斯库于1974年起任罗马尼亚总统,为罗马尼亚的首任总统,其政权在1989年罗马尼亚革命中被推翻,其本人及其妻子则被执行枪决。

[ⅳ] 原文中“ragtime skedaddle”为George Rosey于1899年所作的钢琴曲,属于拉格泰姆音乐,这是一种美国本土的音乐风格,最初为舞蹈音乐,起源于19世纪90年代美国中西部,其主要特点为切分音的运用——“衣衫褴褛”的节奏,故称为“rag-time”。拉格泰姆音乐是美国历史上最早的黑人音乐。

[v] 这两句为威廉·布莱克的长诗《天真的预兆》(Auguries of Innocence)的第三、四行,此处选用了梁宗岱的翻译。

[vi] 分形理论作为一种方法论和认识论,其主要启示之一就是揭示了分形整体和局部形态的相似,启发人们通过认识部分来认识整体,从有限中认识无限。

原文:“Interview: Cristi Puiu”, in Film Comment

难怪罗马尼亚导演克利斯提·普优(Cristi Puiu)今年早些时候提到,戴着口罩在电影院观看他的电影是“不人道”的,因为他这部新片实在太长了,足足200分钟!这延续了他一向以来惊人的“光荣”传统,从153分钟的《无医可靠》到181分钟的《破晓时分》,再到近三个小时的《雪山之家》。他的最新力作、入围今年柏林电影节的《马尔姆克罗格庄园》是一部名副其实的哲学历史电影,要完成这漫长的200分钟观影绝对是一件挑战智力、耐力,甚至是体力的事情。

普优的电影不仅越来越长,而且感觉越来越像舞台剧,因为叙事都在单一的室内空间里展开,《雪山之家》发生在一个普通中产的家中,这回是在一个地主庄园里。如果说《雪山之家》的当代情景与通俗话题尚且让人津津有味看完的话,这部新作就明显不太考虑观众的感受了。信息量远远超出观众的理解和接受能力,五位角色滔滔不绝的话语成为了主要的表现形式,或铿锵自述,或激烈争辩,谈及了战争与和平、善与恶、俄罗斯与欧洲、文化、死亡、耶稣复活等话题,涵盖历史、哲学、宗教等领域。面对这些既抽象又深奥的话题,没有一定的知识功底,实在很难坚持下来。再加上人物的语速较快,观众在唇枪舌战之间渐渐陷入迷惘与晕眩的恍惚状态。

对话中欧洲历史与政治的内容较多,旁征博引的举例佐证比比皆是,其中印象较深的是一个谈论战争正义与否的段落里,引用一个女人被迫目睹亲生小孩被火活活烤死而疯掉的例子。至于片中一位女性是否因此而中途晕倒则不得而知。另外,剧本也不断抛出不少独特的观点,譬如关于上帝与恶魔是否存在,恶魔出现的形式等等,均具有辩证的意味,引人深思,可惜高密度的展示令人一时间难以消化。

这种以人物对话内容构成叙事情节的室内剧能否算是电影还有待争议,但是人物极其讲究的古装服饰,以及细致繁复的室内布置不断突出了舞台化的效果,非常像已故葡萄牙大师奥利维拉的仿古风格,导演似乎有意抹掉电影与舞台表演之间的界限。影片由六个章节构成,每一章都围绕一个核心人物展开。中间有一段突如其来的屠杀,这几位口若悬河的上等贵族意外遭遇枪杀。正当观众以为影片就此落幕时,没想到下一幕却又折返至更早时的场景,于是观众(惊讶地)发现这些角色全活过来了。更出乎意料地,最后一幕他们恰好在讨论有关复活的话题,这似乎在叙事文本上与前一段(人物死去)构成一种有趣的论证关系。

从来没觉得手机是那么重要,

直到看了这部电影。

电影的背景,说的就是那个没有手机的年代,上帝啊,该如何度过,这些该死的无聊时光?

想起小时候,俺村头的光棍们围在一起说女人,一坐就是一天,从屁股开头,说到屁股结尾,甚至回避了“长得好看不好看”这种高级的话题。

这部电影也是这样:一坐就是一天,不停打嘴炮。上帝啊,看个电影,竟然比无聊的时光更难熬。

后来,有一天,我承认了自己的肤浅,因为电影里面,讲了很多哲学道理,只要静下心来听。

改变我的看法的,是我的同学,他给了我一个录像。这货把教授讲的一节哲学课录像下来了。

我不得不承认,这部电影确实是一部好电影。同时我也承认,这部电影的导演水平仅次于我的同学。