凡多和莉丝 Fando y Lis(1968)

又名: 凡多与莉丝:谜之旅(台) / 凡多与丽丝 / Fando and Lis / Fando and Lis: Tar Babies

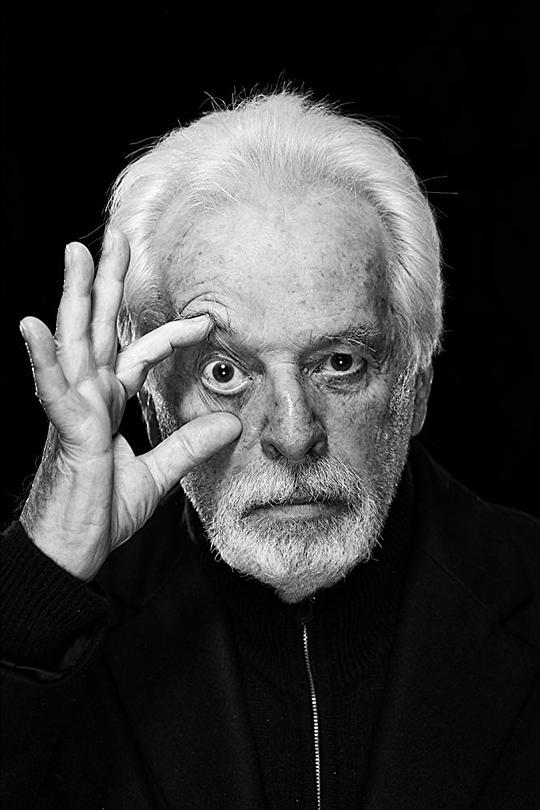

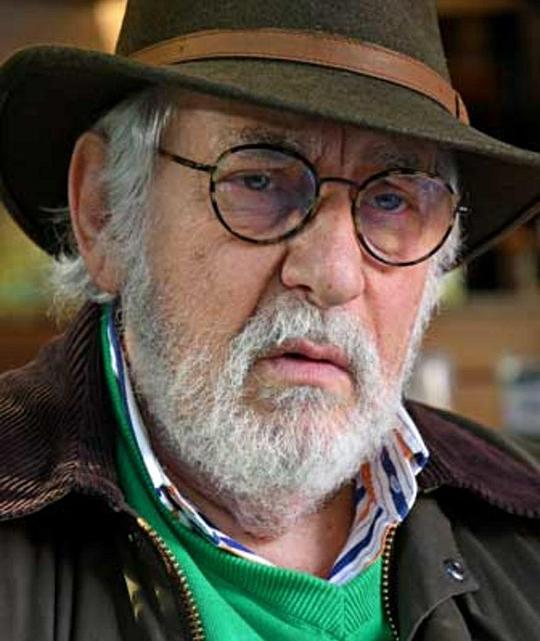

导演: 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基

编剧: 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基

主演: 塞尔希奥·克莱纳 Diana Mariscal María Teresa Rivas

制片国家/地区: 墨西哥

上映日期: 1968

片长: 93 分钟 IMDb: tt0061643 豆瓣评分:7.9 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

- 演男主角的演员是我剧组中唯一讨厌的人,极讨厌。他是有金色头发的欧洲男孩,很自负,他也同样讨厌我。在后来反对我的声潮中他毫不犹豫地加了进去。他一直坚持反对我至死。

女主演……噢我很喜欢女主演,但我讨厌男主演。丽丝在戏中要被三个男人强暴。那女孩找到我,站在我的门口说:“我就是丽丝。我这个星期被强暴了七次。”我说,好吧,那你就是丽丝了。

那三个施暴者,三个男人,一个是年轻小伙,后来他自杀了,我是说生活中的自杀;一个是我们的摄影师;还有一个闻名全墨西哥的作家,是个老头子,我敢肯定他在吻着丽丝——或者这女孩时就爱上了她。

女孩拍完这部戏后开始节食,每天只吃一个鸡蛋和一杯清咖啡。在戏还未上映时,她已经骨瘦如柴。她对别人这样描述我:“他是个吸血鬼!你看,我这样都是他害的!”

哦,所有人都怪罪我,呵呵。

你看见银幕上挽着手过来的两个人吗?他们一个是小偷,我是说现实当中的小偷,但是他碰到了我,并且欣赏我,就叫我给他安排一个角色。右边的是个医生,那他可以熟练地切开别人的动脉挤出一杯血浆。我不喜欢找职业演员,我找的都是喜欢做这个角色的人,比如这个医生……嘿嘿我想丫真有点心理变态……我靠!他甚至喝得一滴不给别人剩下!

我找了很多异装癖。他们在现实世界是异装癖,可是在我的戏里却是本色演出。我割开洋娃娃的下体,塞了一些布进去。为此我差点坐牢。我已经把老母亲塑造得又淫荡又奸诈。这引起了轩然大波。墨西哥人是很尊重老母亲的。

二十个鸡蛋,两个大铁球,这些都象征着睾丸。我对阉割主题很感兴趣。另外还有马。马是死亡的象征,尤其当它背对着你的时候。

我找了一个知名的剧作家谈合作。他说,好吧,那等明天。我说,不!你可是个超现实主义者!他说,明天。我说,不行!因为你是个超现实主义者,你必须现在来见我!我甩了电话,很期盼他立即来,但一直没有。七年后我通过他的太太认识了他。但是超现实主义没落了。

当然,这都是他三十年后,十年前说的了。 - 文/故城

■缘起

1968年的五月风暴,上演了一场马拉美所预言的“诗语革命,文字暴动”,也验证了巴赫金的理想,造就了一个禁忌全无、欲望倾泻的“狂欢世界”。之后,那些边缘群体和愤怒青年将无法发泄的躁动与狂热投向时代主流美学的对立面,涂鸦、摇滚乐、迷幻药,还有邪典电影。两年后,亚历桑德罗•杨德罗维斯基凭《鼹鼠》、《圣山》名声大噪,都是这次风暴的“后遗症”。然而他的处女作《凡多与丽丝》 却命运多舛,在风暴爆发前的阿卡普尔科电影节上,影片挑衅的画面激起观众一片骚乱,愤怒的观众在剧院外等候,以死威胁导演,而杨德掩面离场,靠藏在汽车底才躲过一劫。同一类型的影片却有着截然不同的境遇,很多年后,杨德感叹,《凡多与丽丝》若是晚两年上映,或许会成为另一个《鼹鼠》。

■寻找乌托邦

《凡多与丽丝》改编自费尔南多•阿拉巴尔的超现实主义剧作,讲述了一对恋人寻找理想城“塔尔”的故事。影片伊始就用画外音讲述一个古老的传说:战争爆发后,生灵涂炭,只有“塔尔”城完好无损,在那里,有美酒与流水,爱与被爱,可通晓未来,也永远不会有人被遗弃。在这个故事中存在一个但丁式问句,即,人类怎样才能抵达理想国?这恐怕是任何时代都要回答的现实问题,而在主体宣告瓦解的上世纪六十年代,这样一个问题更是无法逃避。

影片中,凡多带着自己的残疾女友丽丝、一个皮鼓和一个留声机启程寻找“塔尔”,途中经历了废墟上的贵族派对,泥浆中僵尸派对,山野中的性别交换派对和密闭空间里的涂鸦派对等,都是两人可能的终点。其中,贵族派对建立在废墟之上,表现出的是现代性的倒塌(钢琴的烧毁)与资本主义的老态龙钟(诸多的慢动作);僵尸派对里,他们看到了机器时代所造就的固化的、被抽象的人(移动的僵尸);至于性别交换场景,是一种性别颠倒和符号易位,主体依然是缺位的;而涂鸦派对里,人们正在一种图腾崇拜来换取虚幻的心理认同。然而,这些派对都不是理想国,也不是抵达理想国的途径。

影片第二章用“塔尔的街道铭刻在凡多的脑海里”作题,暗示“塔尔”城的内在虚无性。此章有一幕,两人旅途中偶遇神父,于是凡多问,“这是去塔尔的路吗”,神父指着周围洞穴里的尸体说,“这里就是。”但谁都知道这里不是。

而那个“塔尔”城,两人自始至终都没有抵达。他们始终在地图上打转,甚至从来都没有接近过。“理想国”和“乌托邦”的可悲之处在于它们的目标均建立在一种道德秩序的基础上,而人类的抵达途径却只有理性这个无比冷酷的工具。但丁在《神曲》中所暗示的信仰或许要稍许温暖些,然而历史证明信仰太容易被宗教与权力所利用,于是“不能更光明,那就更黑暗”,杨德将问题抛给更为无情的“死亡”。影片的结尾,凡多疯狂的杀死了丽丝,以此来兑现自己的承诺:带着花和狗去祭奠她,唱着她心爱的曲子《死亡多美妙》。

死亡最终带领两人抵达了那个理想国。

五年后,杨德旧事重提,在《圣山》里再次提出寻找乌托邦的人类使命,却给了所有的理想主义者一个响亮嘴巴,圣山的圆桌旁,镜头突然Zoom out拉远,呈现在观众眼前的是背后的摄影机、布景板和收音器,杨德所饰演的圣人说,“我只不过是凡人,这里也不是什么圣山,这只不过是个电影”,任由所有演职人员面面相觑,然后飘然而去。

乌托邦已死,这是这个时代的宿命。

■反精神分析的精神分析

影片的第一章,起名为“隐在树叶下的树干”,暗示了整部影片的总纲。本章用梦影重现的方式交代了凡多和丽丝的精神创伤,那些儿时的梦影看似是枝叶,却决定着人物的命运走向。

儿时的丽丝被一个操作木偶的男人引诱,并被三个成年男人猥亵,这是丽丝无法卸下的精神负担。因此,成年后的丽丝对性是异常反感的,男性的性索取总会诱发她本能的负担和厌恶,进而又把造成这种负担和厌恶的责任推给了男人,也就是说男人是“恶”的来源。影片中有一幕,凡多禁不住肉体的诱惑,欲与丽丝发生性关系,看似正常的男欢女爱却被丽丝拒绝了。虽然她也依恋眼前这个男人,但依恋不能抵消本能的厌恶。

性无法行动,爱便无法兑现,这可能也是此后两性关系急转直下的导火索。

影片极其荒诞的一幕也在此后发生:猪从丽丝的私处源源不断的钻出来,这种从母体下体所产出的怪诞之物,却来自凡多的主观镜头。我们知道旧约中猪乃不洁之物,古希腊毕达哥拉斯说“色鬼转世可谓猪”,在犹太教中猪更是一种禁忌。因此我们又可以说,女性的“恶”也是凡多挥之不去的阴影。记得凡多与贵族派对的女性玩捉迷藏时也出现过类似的一幕:蒙着眼睛的凡多被那些贵妇人挑逗,手里抚着女人妩媚的背,但唇舌相交的却是一个男人,得知真相后,凡多脑海里突然冒出他与一头猪接吻的念头,性由一种迫不及待的爱欲沦为了一种难以自抑的厌恶。拉康说,“男性对女性的爱严格意义上是一种自恋的投射”。那么一旦女性镜像表现出一种对主体的反叛或抗拒,那么男性的自恋便无法满足,爱会伴随主体镜像(自我)的毁灭而消失,“恶”便诞生了。

实际上凡多更深层次的精神创伤,隐藏在第三章“孤独的男人常有人陪伴”中。而种下那根毒草的就是凡多的母亲。第三章有一个关于母亲的梦,那个妖艳的浑身插着羽毛的女人,在众目睽睽下背叛了她的丈夫,将他交给了当局。这是凡多挥之不去的梦魇,女性则承载了他道德戒律中“恶”的形象。于是,当凡多在第三幕中遇到那些拿着保龄球凌辱他的女人时,脑海里却回想的是他的母亲。而期间数次出现女人捏碎鸡蛋的特写片段,正是在暗示一种阉割的仪式,一种主体被女性钳制的无能。

我们套用精神分析来看凡多和丽丝的“创伤”,便会发现这其中有一个反常的性别关系。传统俄狄浦斯情结或伊莱克拉特情结中存在一个“俄狄浦斯-自恋-阉割”的三角,在这个三角中“恋”的对象是异性,而“恶”的对象是同性,即自恋的投射对象往往是异性的身体,而阉割的对象是那个大写的自我(弑父即阉割自己的性器官,发生在同性之间)。然而,凡多和丽丝他们身上却不约而同的存在一种“同性”恋的情结,而阉割的对象却是异性。

后结构主义学者德勒兹曾发问,为什么不存在一种情结冲破俄狄浦斯三角对同/异性恋的强行区分?或是否存在一种反俄狄浦斯情结呢?影片第四章的标题,“我们是连体人”,正是导演对上述提问的回答,连体人正是对性别秩序最有力的混淆和颠覆。我们知道,杨德喜好精神分析,却始终是站在荣格、维特根斯坦和德勒兹的一方,挑衅的是弗洛伊德。美国学者大卫•齐奇说,这部影片很容易让人想到荣格的阿妮玛和阿尼姆斯,这话没错,但不是他认为的性别交换派对的所指,而更应从凡多和丽丝的“反俄狄浦斯情结”来入手。

■一个惊人的预设

很多人会忽视影片开头的一个惊人的预设,杨德将高光打向丽丝的身体,用一个长镜头展现她吞食玫瑰花(象征圣洁,参见但丁《神曲》)的过程,这其实是在赋予丽丝一种崇高的“贵夫人”(dame)的形象。也就是说杨德从一开始就赋予了丽丝圣洁的形象,如果忽视了这一点,观众就很难对凡多与丽丝的畸形之恋有完整的把握。

说到“贵夫人”,自然要谈及“风雅之爱”(amour courtois),即中世纪骑士与贵族夫人之间的爱情,它强调女性在两性关系中的主导地位,同时爱情的双方不以性爱和结婚为目的,追求一种柏拉图式精神恋爱。而在“风雅之爱”中,存在与男权/夫权社会极为不对称的权力结构——女权高于男权,性爱不能兑现,于是男性在两性关系中是顺从着,也是性无能。

影片中,凡多的理想与丽丝的理想是重叠的,即寻找理想城“塔尔”。但实际上,这只是丽丝的梦想,而不是凡多的。(因为影片开始的旁白强调,在“塔尔”没有人会被遗忘,而不愿被遗忘的始终都是丽丝,丽丝经常唱 “如果我死了,没有人记得我,忘得干干净净。”)而凡多的理想是什么,影片自始至终都未提及,他的理想完全被丽丝的理想所覆盖,他虽然有行动力却在精神层面是别人的影子。另外,当凡多欲与丽丝发生性关系时,他脑海里浮现的是女性私处源源不断钻出的猪,也暗示了他的性无能。因此我们大胆猜测,凡多与丽丝的关系就是骑士与贵夫人的关系——骑士拓荒并带着看似毫无行动力的贵夫人寻找理想国。

历史上,骑士与贵夫人的“风雅之爱”曾被法国作家萨德侯爵 借用。正是由于“风雅之爱”的泛滥,也正是这种不对称两性关系的存在,才产生了萨德笔下的萨德主义者(性虐待狂)。在这对关系中,最开始贵夫人(主人)会和骑士(仆人)缔结一个契约,授予他以她认为合适的任何方式来羞辱她,从而获得一种与现实两性结构一致的短暂满足。这便是男性萨德主义者为自己所找的借口:我为什么会那样做?是因为她希望我那么做,她逼迫我打她以便她能够从中获得快感。于是我开始痛打她,当我感到自己完全支配她时,我却发现我实际上是她的奴隶,我当时快疯了但还得打她。

于是,影片的结尾,凡多撕碎丽丝的衣裳,用一种歇斯底里的方式将他的爱施加于丽丝身上,他用镣铐捆绑着她,他引三个男人强暴了她,他用脚跟将她踹得稀烂,原因却很简单,因为他爱她。——凡多用多么荒唐而可笑的借口杀死了丽丝,可谁也无法否认这个他爱她的事实。凡多用这种畸形的爱帮丽丝抵达了她的“塔尔”:她不会被遗弃,在她的坟墓旁,有人会带着鲜花带着狗,唱着小曲惦念她。

■杨德的魔术

杨德的这部《凡多与丽丝》,相比他之后的《鼹鼠》、《圣山》和《圣血》,或许风格并不突出,个人色彩也并不浓烈,这里没有晦涩的宗教符号,没有太多的仪式和隐喻,没有畸形人,没恶心的动物尸体,甚至黑白画面也削弱了很多场面上的血腥。

然而《凡多与丽丝》依然有着醒目的超现实主义色彩,影片存在一个看似全知全能的叙述者,他预设了主人公的性格逻辑(通过四个章节的标题),也给予主人公一个虚幻的终点(“塔尔”城),然而故事的进程却凌乱而不可知,甚至荒诞迭起。大量的插叙、倒叙和闪回,将一个简单故事延伸成为隐秘而怪诞的视觉狂欢,一个个派对在梦境、幻想与现实中交互参照。比如第一章中,丽丝的童年回忆被穿插在凡多被女人勾引的情节中,被梦魇折磨的丽丝回到现实的同时却是被现实愚弄的凡多进入他的梦魇(与猪接吻),而后两人一起目睹焚烧的钢琴重复三次的倒塌,整个过程将闪回与闪前毫无忌惮的拼凑在一起,观众无需思索,只需要跟随“影像流”去感受一种解构的快感,这便是杨德的魔术。

这样的魔术在影片中层出不穷,影片中凡多与丽丝两人去挖幼时埋葬的玩偶,杨德却将一个埋玩偶的镜头倒放给观众,并通过对前后时间结点的倒置,给观众制造了一个挖玩偶的逻辑。难怪有学者大呼这种处理预示着一种新知识体系的开始,它是一种自娱自乐,将叙事从逻辑和时间的格栅中解放出来。杨德也曾提到,他的魔术并不是来自于外界所认为的帕索里尼或是布努埃尔,而是他戏剧舞台上的老搭档老朋友安东尼•阿托德,他甚至把阿托德的《戏剧的两面性》(The Theater and Its Double)当作自己的圣经。他只是希望通过这些无意识的拼凑来唤醒观众的潜意识,通过制造差异、断裂来对抗线性逻辑的牢笼。

虽然《凡多与丽丝》中的确仍存在一个在场的、全知全觉的神(开场的画外音),并指明那个终极目标,但故事的发展演化却是充满着私人化的梦境,捏碎的鸡蛋,从肚中取出的飞鸟,吸血的医生,还有蠕动的僵尸,它们都在制造一种丑闻,一种与现实对抗的荒诞,终点却都是终极目标的毁灭(形而上学的倒塌),这便是杨德罗维斯基最信手捏来的魔术,也是杨德作品中最超现实的超现实主义。

《看电影》 - 第二次看这种黑白宗教类型的片子,第一次是《第七封印》,英格玛•伯格曼的作品。虽然宗教题材加上黑白画面和少言寡语的角色是典型的闷片招牌,但是看过之后却感觉畅快非凡,大有清喉润肺之功效。不过……由于影片中大量的宗教意象与暗示,而抛开导演的宗教观点来谈论死亡和电影太过苍白,所以一直按着没敢妄加评论… 今天看了西班牙导演亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基的《凡多与丽丝》,除了宗教之外,丽丝和凡多的爱情以及一些列的疑问让我不吐不快。于是趁还没有忘记和混乱之前记录下这一些文字以供和大家探讨。

先来介绍一下导演:亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基。

第一次看到他资料的时候被震了。亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基:剧作家,电影导演,演员,作曲人,制片人,同时还是比较宗教学家,历史学家和精神治疗医师。16岁时开始发表诗作,17岁开始参与哑剧、木偶剧演出,24岁赴巴黎学习哑剧义素,曾参与马歇•马叟剧团的巡回表演。花费了超过15年的时间来研究塔罗牌,并逐渐形成了一套自己的心里治疗体系,基本原理是用艺术表演作用与病人的潜意识从而达到心里治疗的效果。

也许是天赋太过禀异,佐杜洛夫斯基的电影中重斥这大量颠覆传统的宗教信息,传说和暗喻,据说《凡多与丽丝》在墨西哥的阿卡普尔科电影节上映时由于影片怪诞惊人的镜头观众们都被吓得四散逃走,并引发了骚乱。因此,亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基走上了长期的海外流亡拍片历程。

《凡多与丽丝》讲述的是一对恋人寻找“塔尔”国的故事。影片的开端,诡异的宗教画和耳语般的话外音描述了一个叫做“塔尔”的理想国。传说只要到了“塔尔”,就可以获得美酒和食物,幸福与永恒;可以领悟真正的生命,爱与被爱,并知晓未来,而且,在“塔尔”永远不会遗弃任何一个人。

丽丝,有洁白的肌肤和妩媚的眼睛。当她侧趟在床榻上食下一朵白玫瑰的时候,仿佛可以闻到满身从体内溢出的芬芳。导演说丽丝代表着人类的纯洁。

凡多,头上带着铝制的漏斗,有点像那个伴随桃乐丝(《绿野仙踪》里的小女孩)一同冒险,勇敢善良,却因为没有 “真心”而伤感的铁皮人。这个男孩有些先天的愚顿总是带着些痴疯的癫狂。

因为丽丝的双腿不能走路,所以他们决心找到“塔尔”国,过上幸福的生活。

最初的旅途,颠簸而幸福,也是我最喜欢的部分。

“你真的爱我么?”丽丝很认真的问。

“是的,我不想你死。我会为你做很多的事。”凡多回答。

“凡多,你真好。”“不要离开我,我只有你。”丽丝总是对凡多反复地说着,好像一条温顺地小狗一样依附着主人。

丽丝说:“我只有你”的时候,我总是禁不住的伤感。看着两个病态的人互相帮扶着在迷宫的地图上颠颠簸簸的去寻找一个不存在的理想国总是让人有些心酸。

而且这实在是算不上一段好的爱情。

时常癫狂的凡多总是伤害到柔弱的丽丝,而丽丝的顺从又是那样的彻底,甚至是过分,像是受虐之后所产生的病态一样,伤的越深就越是依恋。

当凡多伤害丽丝的时我都会想起一句话:“爱你,折磨你,折磨你到死,才知道我有多爱你。不然,我永远也不会知道。”

导演说凡多折磨丽丝是为了体验。体验强烈的爱和拥有,同时也体验自己造成的巨大的伤痛。就像DVD封套上的那幅海报一样,丽丝的身体上图满了仿佛邪恶的巫毒符号般字母,而那些字母都组成一个单词:Fando(凡多)。

凡多在儿童时期被剥夺了一切,一切权利和拥有。追求浮华的母亲亲手葬送了凡多的父亲,陪伴他童年的只是一面可以敲响的圆鼓。制造些小吵闹就是他唯一的权利和快乐。当长大之后这种缺失投射在丽丝身上就变成了强烈的控制和占有,像是一个顽童的试验一样,只有看着对方不断的忍受自己的伤害还能体会到那份真实的爱情。

而丽丝的懦弱同样来自于童年的阴影——幼奸。这个事实让丽丝失去了生活的勇气,对于成人世界的陌生和恐惧让她把凡多当作了躲藏屏障。只有凡多在身边世界还是安全的,不管凡多怎样的暴虐和疯狂,她始终紧紧的依恋着他不能放手。

人的一生会因童年的境遇而产生重大的差异,这一点是心理学的共识。作为精神分析医师的亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基更是深刻的了解这一点,他把这种认识推广到了整个人类社会。他说我们成人世界一直都在破坏着生活和人性种的纯洁,这是一个充满了恋童癖的变态社会。

而在这个变态社会下生活的每一代人也必定是畸形的。

最喜欢丽丝与凡多的对话,有时很儿童却往往动人。

当凡多和丽丝经过一处墓地时,丽丝唱了一首忧伤的歌“我将死去,没有人会记得我…”凡多听了,眼神深情,说:“我会记得你。我会带着花和狗去祭你,在葬礼上低唱一曲《死亡多美妙》。”

画面突然在“死亡多么美妙~”的音乐中变的欢快起来。凡多与丽丝随着快乐的音乐模拟各种死亡的神态。他们如此的欣喜和投入,仿佛面对死亡时真的可以如此惬意。

然而快乐是短暂的,随之而来的是深切的忧伤。“死亡多么美妙”一直伴随着他们寻找塔尔的路程,仿佛有谁在冥冥之中指出了一个去向。

在寻找“塔尔”的路上,他们遇到了很多奇奇怪怪的人。这些突然冒出来的人们总是想要把凡多从丽丝的身边带走。

第一次,废墟中的贵族。我想也许他们代表着短暂的激情。贵族们随着燃烧的钢琴所演奏出的曲子无所事事地扭动着身躯,一群无聊地夫人们将凡多带走加入了他们捉迷藏地游戏。他们用声音、以及肉体来吸引凡多的注意,凡多抚摸着这些不知名的女人的身体在游戏中沉迷。当蒙着双眼的白沙被取下时,凡多才发觉这些肉体的引诱不过是为了满足无聊的人们空虚和丑恶的心灵,他只是被人取笑的对象。感到羞愧与愤怒,于是他回到了丽丝的身边。

第二次,泥浆中的人群。我觉得这应该象征着困境。泥泞的河流中趟满了停滞不前的男女老少,在恶臭的泥浆中抚摸自己与他人的身躯。我的感觉这个意向是在反映甘于现状与同流合污的人们。凡多把丽丝从身上放入泥水中,“你不能走但是可以站。”他说着调皮的离开了丽丝并向她道别。无助的丽丝只能抱紧双臂哀求凡多“回来凡多,我需要你。”

看似一个恶作剧,其实暗喻了凡多向丽丝提出的一个问题和他自身的心理选择。将丽丝像个包袱一样的抛弃在困境当中,这种轻松让他感到快乐。“为什么不能像他们一样情愿留在这里呢?”凡多像个孩子一样等待着丽丝的回答,但是强烈的爱让丽丝的召唤很快发生了作用。凡多返回身将丽丝抱出“看我多好,回来领你了。”那种真缜怪的语气既无奈又甜蜜,真实地戳动人心。

第三次,皮鞭与强权。这一次阻挠出现之前,凡多已经离开了丽丝。离开是在“困境阻挠”的后遗症作用下发生的。凡多找了一个生气的借口把丽丝抛弃,独自逃跑的路上遇到了强大的对手。一群拿着皮鞭和保龄球的强壮女人挡住了凡多的去路,繁多的父亲也加入了她们。这是一次强大的权利和压力的镇压,父亲代表了传统的势力,而皮鞭女则是社会群体中把持力量、口碑与准则的代表。本应在坟墓中枯朽的父亲跳出来把凡多丢进尸坑,然后与皮鞭女们一同肌肤相亲,这也是我们每个人都会面对的现实,保守与强权势力的联合镇压。

当然之后还有很多次,穿着华丽贵服装的男人们,也许代表着虚荣和谎言;吃个不停的母亲,代表着盲目的物质追求……种种诱惑之后,最终凡多都留在了丽丝的身边。

但是,他们却始终在原地打转,从没离开过矿窑一样的山谷。

我想可能“塔尔”还有很多其他的名字,有时它叫做理想,有时是爱情,有时是荣誉或者其他更多。我们每个人都曾踏上寻找塔尔的路程,在前进的过程中克服国过困难和阻力,有时甚至是来自父母与全世界的背离。也曾有很多人都孤注一掷的坚定下来。但是究竟哪一条路才能真正把我们引向那个无忧的国度?究竟塔尔在哪?是否有一颗孤注一掷的决心就够了呢?

曾经在凡多和丽丝刚刚启程的时候,他们遇到过一个行为诡异的教士。

凡多问:“这是去塔尔的路么?”

教士让凡多看了看周围,每一个岩洞里都有尸体,每走一步都可以看到垂死挣扎和喘息的人。

教士说:“你说是就是了。”

凡多立即兴奋地说:“这就是塔尔!”

于是大家一起开怀大笑。

当“塔尔”成为如此迷茫的一个存在,真正的“塔尔”是否只是我们为了继续生活的一个理由。

最终,凡多因为无法遏制的愤怒将丽丝杀死,当他清醒的时候,人们已经把死去的丽丝当作圣人一样棺殓,并且每个人都用剪刀取走了丽丝身体的一部分吞下以求开化。悲伤的凡多按照莉丝生前的承诺将她埋葬,带着狗去丽丝的坟头放上了一朵白色的玫瑰花。他躺在她坟墓旁,脑海中出现了健康的丽丝,牵着他的手一同奔向葱郁的森林。“回答我,丽丝,”凡多反复的念着她的名字,直到落下的树叶几乎将他埋没,也许直到生命的终结。

或许,死亡也是“塔尔”的一个隐喻?

唯有死亡是终止一切痛苦的终极;理想国和追逐是虚无的,唯有死亡才是真实。这种观点倒是和《第七封印》中英格玛·伯格曼的思想倒是十分的贴近。

当然,也很有可能以上这些都不是亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基想要表达的(=。=)其中太多的宗教元素和超现实的暗喻我都无从解释,只能把自己的这一系列的发问呈现在这里,希望真正看懂的朋友能够帮助我理解。

原文地址: 他们熟悉的是马和枪,混混,犯罪和妓女。但他们没见过这种场面。

他们攻击我,所以我不得不躲起来。但是他们说政府流放我,这绝对是诽谤,我为我自己辩护。

我们要小心说过的话 因为不管我们说了什么,生活会让他应验。

凡多永远是不真实的,他是个表演家,所以我选了一个不会演戏的来演凡多。事实上我想亲自扮演凡多,但不可能因为我是导演,拍的时候我正跟摄影师帮在一块呢。我不能像鼹鼠一样。当时,我选择了一个年轻的演员,整个剧组里我就讨厌他一个,我真的很讨厌他,金发男孩,很自负。演的很烂,我不喜欢他的表演,拍的过程中我不停的折磨他,所以拍完之后他很恨我。

但我必须讨厌这个角色,因为它是爱和恨的合体。

我小时候生活到10岁的小镇,我前几年回去了一次,那里一片荒漠。我本来想带走一块土,结果全是小石头,三百年没下过雨。靠近港口的一条街,是妓女住的地方,很多人从港口经过,就会直接去那条街。我和我小时候的伙伴小时候去探险的地方就是那里,想看看那里到底有什么。一群小孩围成一圈自慰,别人小孩的几把都是一丁点,只有我的跟冠军一样大,原子弹,蘑菇,因为我是白人他们是黄人。

有一次,一个妓女的儿子把一个成年人的生殖器拿给我们看,那是一个水手死去之后,被妓女割了下来用来开玩笑用的,现在又被他儿子拿给我们看。我们去海滩,还给水手的生殖器举办了小小的葬礼。那里我看到一个巨大的岩石从海浪里飘过来,我感到不可思议,因为我觉得这是幻想,而我确实看到了,所以我认为我看到了奇迹。从那以后我相信奇迹。

月亮上放满了鸡蛋便是孕育着卵子的母亲。

大麻烦来了,所有的木偶都是租来的,从一个木偶修理工那里,这些木偶非常贵,我当时一时兴起,用墨水把他们涂的乱七八糟,但是没钱赔。所以我发动了所有的朋友,来帮我把这些木偶洗干净。当时兴致来的时候,没想到会惹成这么大麻烦。那间屋子是跟政府借的。

成年人就像吸血鬼一样,不停的向天真的年轻人那里吸取纯洁,一直都是这样的。

我们发起了恐慌运动,本就是个玩笑,我们信仰无序,把一切称之为恐慌。我们认为艺术家必须深入,拍电影的深入电影,写小说的深入小说,但文化界把它当真了。它只是个玩笑,但是现在还有人写恐慌的书,大众文化真是蠢到了极点。我喜欢文化因为我喜欢怪兽,文化本身就是畸形。最肮脏的文化是大学里的文化,把一切当作学术,要交流。但艺术之间只需要灵魂的交流,不需要哲理。这就是我信仰的东西,这就是恐慌。

这部电影是用潜意识创作的。

那面鼓是他童真世界所拥有的最后一件东西,鼓碎了,他什么都没有了。他失去了用鼓制造声音的微小权力。

有些人会说费里尼, 但爱情神话是69年的,我的这部是68年的,我的这些都是原创。

如果你死了,我会记得你,我会带着鲜花和狗,去你的墓地看你。在你的葬礼上,小声的唱那首歌。