青春年少 Rushmore(1998)

简介:

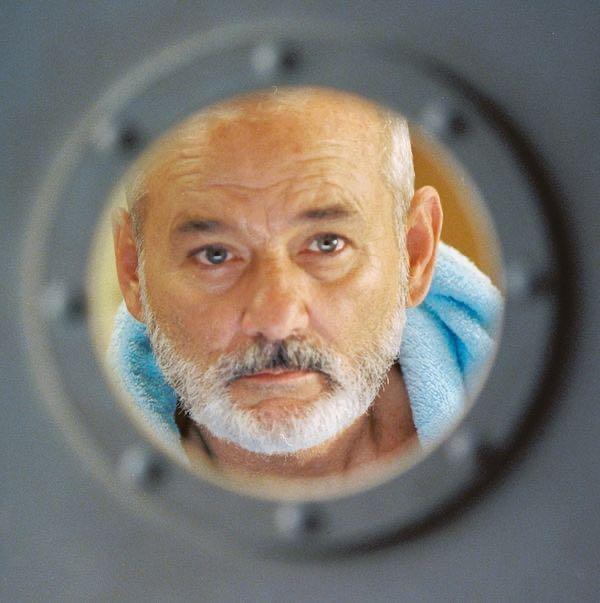

- 才华横溢,有一腔理想抱负的热血少年马克斯·费舍尔(詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman饰),在休斯敦一间贵族预备学校就读。初入名校的马克斯,却把全部的心思都投注于社团上。凭借着过人的聪明才智,他很快在各种社团里游刃有余。然而过分忽视功课的他,不久就面临着被退学的威胁。因缘际会,他与事业成功的商业大亨赫尔曼·布卢姆(比尔·默瑞 Bill Murray饰)成为了忘年之交,学会了很多人生真理。然而这一切都终结在了才貌双全的女老师露丝玛丽·克罗丝(奥莉维亚·威廉姆斯 Olivia Williams饰)手里。马克斯深陷爱情的世界里,不能自拔。

演员:

影评:

- 刚看完青春年少 片尾max和他幻想中的情人翩翩起舞 大幕拉上 之前骨子里的荒诞就这样落幕

wes anderson用的是一种怪诞的手法来展现不同类型人在不同时期的迷茫 这种怪诞不是恶搞的无厘头也不是荒诞的闹剧 只是极端化的人物和夸张的片头字幕 他讲述的是那些被琐事困扰的人的癫狂的梦想和期望 他们想要跳下火车在山顶奔跑 他们要在学校建水族馆 他们爱上知道没有可能的人 为得到他行走的遍体鳞伤 却还是在最后坚强的说 还好没有人受伤 他们做着常人无法理解的神经之梦 梦想不分贵贱高低高雅与否 有的看上去很不可思议 然而无论结果如何他们都肯前行 他们前行的疯疯癫癫跌跌撞撞 最后沦落监狱却还是残留着那丝愿望 梦想就是脸上出神向往的表情和激情 是一种热度

我们的生活怎样才算有深度 怎样才算轰轰烈烈 怎样才叫传奇 那只是生活罢了 那些也只是困难和生活中的几道坎罢了 为什么不用戏谑和假正经的态度对他们摆摆手 嘲笑一下那愚蠢可悲的坎 然后就忘掉他继续那样无所顾虑的走下去 wes的电影里面 无论多么艰苦的时光总是轻松荒诞 让人们看得直抱怨 他有什么要伤心的 这算个什么事嘛 其实生活中的那些苦难回想起之时不也是如此 如同看待未长大的儿童犯下幼稚的错误般 没有什么苦大仇深的自怨自艾 和生活持有相同的肤浅的态度 然后轻松的跨过它就够了 wes的主角总是很迷茫 他们陷入了生活的瓶颈 他们所有想要得到的东西无论是梦想亦或是爱情亲情都无从得到 他们选择的使用荒诞但是无谓的行为去面对 一种奋不顾身的轰轰烈烈 遍体鳞伤的释然 丢下所有的行李踏上新的征程 跳完最后一支舞就去爱上另一个人

每次看wes的电影都很轻松 宛如一支诙谐的赞美生活的情歌 那里面的人可能是你可能是我 也可能是过去的你将来的你 因为我们都曾经历一段不得志的生活 浑浑噩噩般发现自己的生活如此可悲 被生活困苦住 我们要的传奇的不是 荡气回肠的爱情和史诗般的人生 我们要的就是那里面能够勇敢的去直面生活的人生 哪怕用荒诞的方式 却也是在行走着

生活其实就是一坨屎 我们不要假惺惺的给这坨屎画上一朵花或是配上一段古典音乐 挫折来临吧自己想象成大义凛然的战士 豪言壮志的说要对抗他 其实他就只是一坨不那么完美的屎罢了 不值得我们这么伤心这么绝望 用屎的态度去对待他 然后勇敢的跨过它 回头对他吐一口吐沫就可以大摇大摆的离开了 永远不要对生活绝望 永远持有这样的信念 wes的电影就告诉了我们这些 用诡异的方式拥抱了破碎的我们温暖了我们 - Max从来就不是一个天才。

上课解答出世界上最难方程式,震惊全班这种事只能在梦里想想,他从来就不是那种成绩全级前十、身材高大、篮球吉他课外活动一个不差的天才少年。他只是,很可惜,一个会写点剧本的眼镜男,往往还不能兼顾学业。校长评论他是“全校最难搞的学生”,每天都有新想法:创办各种各样奇葩社团、建水族馆、批判拉丁文课程,没过多久又想法设法恢复原课….回头看看,每一件事都见不到大成就,反而耗去了Max所有的精力,甚至令他被学校劝退。但Max还年轻,大家都原谅了他的冲动,把它归咎于年轻人的激情热血。我觉得这就是韦斯.安德森在《青春年少》里传达的青春观:青春就是一段时间,你有无数想法和计划,每一个看上去都那么诱人,让你心甘情愿为其奔波,哪怕早已超出能力范围。在青春,每个人都觉得自己是天才,或者说,天才只在青春年少。

在Max所有青春式的冲动中,对教师Cross暗生情愫【1】可能是最轰轰烈烈也最荒唐的一段吧。Max比同龄人早熟,名片、西装都能看出他希望被当做成年人对待;向成年女教师示爱,更者,他所有社团活动,兴趣爱好,会不会都是他宣示自我成熟的一种方式?他站到一群人中间指挥话剧、服饰细节全都亲自敲定,还收一个小跟班,显而易见,他很享受那些作为领导者,证明“Max Fischer is unique”的机会。韦斯.安德森的电影里总有一个早熟的年轻人,不合群,不按常理出牌,试图向这个混乱的世界证明自己的存在,像《月亮升起之王国》里私奔的童子军和少女,《了不起的狐狸爸爸》里在表哥面前渣渣的小狐狸….相反,也总有一个不成熟的成年人,深陷琐碎日常的焦虑,对生活欲求不满,企图寻回过去的荣光,像《月亮升起之王国》里的单身汉警长,《天才一族》里与儿女关系恶化的父亲,或《青春年少》里被两个儿子拖累的校董Blume。

两个儿子的生日宴会上,Blume坐在椅子上,看着泳池对面,镜头最初聚焦在他脸上,随即变焦至他视线所及,家人朋友在玩闹,又重新聚焦回他毫无欢喜的脸,仿佛将他与几尺外的家庭隔离开来,为之后的出轨埋下伏笔。过了一会儿,他潜入水里,彻底与陆上分离:陆上的吵杂消失了,一个孩子在他身边游过,只听见划水的闷响。这是我心中全片最美的镜头之一。潜入水中很适合象征人物与环境的疏离,《毕业生》中Benjamin极不情愿换上父母赠送的潜水服,潜入泳池,看不见地上亲友的神情,听不见他们的叫喊,仿佛世界突然与他无关。即使阳光照射,泳池壁浅蓝的瓷砖闪闪发亮,也只让观众感到如潜入深海的压抑。

Max与Cross的恋情也与Benjamin的经历有些类似,不过Benjamin那场恋爱更多是出于迷茫——他不知道自己想要什么,想过怎样的生活,才被一步步引诱上床,而Max恰好是太成熟,太清楚自己想要什么,如前文所述,他急于通过一场恋爱进入成人世界,反而伤害了身边的人。

Max不是一个人,在公立学校他遇到了另一个自己:Margaret——同样是课外活动中的风云人物,同样想法独特。Margaret告诉Max,科技节的成果是她伪造的,她以为结果会那样,然而并没有,不知Max是否从中看到了自己的影子。他们都是极端自信的一类人,有想法,却缺乏足够的能力或运气,往往结果不符合预期,唯有其他手段补全。Margaret向海军介绍实验成果,和Max向Cross介绍理发师父亲为“某高级医院教授”,或坚信自己最适合女教师,没有什么不同。

然而最后他们还是释然了。最后一场慢舞,观众看到的还是那个胸有成竹、固执的Max,不过对某些过早要求的东西,他或许可以在舞后放开了。

请善待身边像Max一样的奇葩,他们可能自诩天才,横冲直撞,古怪而偏执,然而他们不是天才,更不是疯子,他们只在青春年少。

【1】二刷后突然有一个想法:Max和Cross聊天时曾说,母亲在他很小的时候就去世了,而且之后也看出他父亲没有再娶。弗洛伊德认为人会在青少年时期把对父母的感情移情到其他成年人身上,从而产生倾慕,而且童年缺乏父母关爱的人会更加依赖这种感情。所谓的“大叔控”“御姐控”很多都是这么来的。Max对Cross的感情有可能是他对母亲角色缺席的一种心理补偿?

(另:时间比较久远,人物名字记不太清了,可能有拼错无视就好) - 比起中文译名,我更喜欢它的英文名《rushmore》。

一个十八般武艺样样精通就是不务学业的高中生,一个妻子不理、儿子不爱、中年危机的成功商人,偶然成为莫逆之交,又偶然喜欢上同一个女人;然后不管是老的还是小的,都使出浑身解数欲获美女芳心,中间各种翻脸打架,变友为敌,最后又都失恋结成革命同盟……

韦斯•安德森是那种要么不爱,要爱就会爱的死心塌地的导演。他用怪诞的手法表现着不同人不同的迷茫,不是恶搞也不沉痛,好像一个中场休息,假正经的摆摆手,嘲笑一下那愚蠢可悲的坎,然后继续无所顾虑的走下去。 在韦斯安德森的第一部电影《瓶装火箭》之前,他就与欧文·威尔逊合作写出了《青春年少》的剧本。《青春年少》的灵感来源实际上是英国杰出的儿童文学作家罗尔德·达尔。韦斯·安德森和欧文·威尔逊拍摄这部电影的目的也是创造自己的“有点像罗尔德·达尔儿童读物的现实”。罗尔德·达尔对韦斯·安德森的影响深远,他甚至在2009年改编了罗尔德·达尔的一本书:《了不起的狐狸爸爸(FantasticMr. Fox)》。

安德森的年长缪斯——比尔·莫瑞

在这部电影中,韦斯·安德森遇到了属于自己的那个年长版本的缪斯——比尔·莫瑞。在二十多年的多部电影中,韦斯·安德森已经许多人结成了核心的团队关系,造就了一个紧密的电影家庭。在这其中,比尔·莫瑞对他影响深远。自从《青春年少》开始,韦斯安德森的每部作品里都有着比尔莫瑞的身影或是声音——即使是在《了不起的狐狸爸爸》和《犬之岛》中,比尔莫瑞也都贡献了自己的配音。

比尔·莫瑞的职业生涯在1970年代后期开始从电视节目中开始,其中最著名的是《周六夜现场》,在此之后才出现在了长片电影中。在与韦斯安德森进行合作之前,比尔莫瑞几乎没有获得过提名或是奖项。其中他最知名的角色应该当属在著名的一日循环电影《土拨鼠之日》中的角色。他的角色大多兼具了幽默和严肃的元素,以合理或是哲学的方式探讨着主题。影评人宝琳·凯尔总结了这段时间的穆雷的喜剧魅力,他说:“我们喜欢穆雷是因为他的怪异,因为他从根本上来说似乎是不可信任的。一些灵魂上的“蹩脚”让他知道如何工作,这真是太好了。”

比尔·莫瑞的这种“蹩脚”一直延续到90年代后期,直到他的注意力转向类似于《青春年少》这样的项目中。在韦斯安德森的电影中,莫瑞的“蹩脚”和安德森电影中一丝不苟的调度形成了对比,是他成为自己电影宇宙中不平衡却引人注目的元素。比尔·莫瑞在安德森电影中演出的角色性格虽然是基于他的先前作品,但安德森对他的角色进行了微妙而又重大的修改,这也使得此后其他导演也采用了这种修改。安德森推动莫瑞的角色超越了一般好莱坞喜剧场景,而将注意力集中在涉及家庭,爱情和寻找自己身份的斗争中。

比尔·莫瑞对韦斯安德森的帮助极大,以《青春年少》的制作过程为例。在摄影的第一天,韦斯·安德森悄悄地向比尔·默里指示,使他与演员一起工作令人敬畏。在公开场合,莫瑞很有风度地听取了安德森的建议并帮助运送设备,当迪斯尼否认一个将耗资七万五千美元直升机场景时,他给安德森一张支票以支付费用。

《青春年少》的剧本之精确说服了比尔·莫瑞参加电影的开发,他坚信剧本不需要他的喜剧特点以得到人物式的增强。莫瑞向其他人解释说,剧本“写得非常精确,韦斯·安德森完全知道他在做什么。他确切地知道他想要做什么,确切地知道他想要每个场景如何。我从未真正看到过如此精确的脚本。我会对任何能写得这么好的人充满信心。”

莫瑞在《青春年少》中的表演清晰到直击其角色的根源。就像几乎所有的莫瑞式角色一样,赫尔曼·布鲁姆痛苦不堪。《青春年少》竭尽全力地确定了为什么赫尔曼·布鲁姆可悲:他对婚姻沮丧,对儿子鄙夷,尽管取得了一系列成就,但依然感到生活的空虚。然后,他发现了一种难以置信的,对于这种中年危机的解药:与他儿子的早熟同学马克斯·费舍尔成为朋友,和他一起完成危机的重演和消解。

哀悼的重现与消解

在青春年少中,马克斯·费舍尔是一个竭力成长的大人,而赫尔曼·布鲁姆则像是发育迟缓的青少年。这种身份与表象的不匹配总是象征着电影中人物遇到的创伤时刻:马克斯·费舍尔失去了母亲,而赫尔曼·布卢姆则是沉浸在中年危机之中难以自拔。

创伤的主题始终横亘在韦斯·安德森的每部电影之中,主角或是遭遇了实质性的亲人的缺位(《月升王国》)或是在年龄上感到危机(《水中生活》《了不起的狐狸爸爸》)。事实上,韦斯安德森的电影风格在某种程度上再现了电影中主人公的压抑情绪。在韦斯·安德森的电影中充斥着的一种不动声色的情绪便是主人公遭遇危机的情感体现。高明度低饱和度的质感则嵌入并揭示了这一情感。

韦斯安德森的每部电影中都在以不同的重点引导自己的角色走过哀悼的开始,重复与消解。在《青春年少》中,马克斯·费舍尔为他的母亲哀悼。他在学校课堂的糟糕表现以及课外活动都体现出他试图摆脱悲伤却又无法解脱的痛苦。电影中的马克思费舍尔所选择的戏剧种类体现出了他与年龄不符的早熟,而赫尔曼·布鲁姆与马克斯·费舍尔的忘年友谊则体现出成年人在精神创伤的影响下企图回到童年的尝试。这段友谊折射出的态度创造了一个没有年龄的空间,两人不同的创伤消除了年龄的鸿沟,在这个空间中,不同年龄的人甚至可以以极大的同理心进行互动。

在迈克尔·夏邦的《韦斯·安德森的世界》中指出:“每个人都迟早要接受彻底的破碎教育”。克里斯·罗伯则在《韦斯·安德森,男子气概,以及族长的危机》中认为,韦斯·安德森电影中男性人物的男性气质体现了当他们失去亲人之后无法哀悼的补偿行为。于是,韦斯·安德森电影中人物的主要行为便可以被概括成一个词:哀悼。

克里斯·罗伯特引用了弗洛伊德的说法,认为哀悼只有在与被哀悼的物体有关的回忆被唤起并检查之后才能发生。在安德森的电影中,心碎的角色总是倾向于用物体的形式对缺失进行哀悼。在苏珊·斯图尔特的《向往:微型叙事,巨型,纪念品,收藏(OnLonging: Narratives of the Miniature, Gigantic, Souvenir, theCollection)》中则提出了一种与我们的向往感相关的客体理论。他还特别区分了作为纪念品的物体和作为收藏的物体的区别,认为“收藏的空间是暴露与隐藏,组织和混乱的复杂相互作用”。

韦斯安德森电影中的鸟瞰式镜头经常为人称道,镜头中往往充满了丰富的细节引观众深究下去。这种收藏物体的陈列便可以看作是对哀悼过程的小型化。安德森将人物的情绪在这些镜头中以具体的物体形式表现出来,使人物的心理状态以微型化的形式呈现。他对物体收藏的关注实际上展现了角色,展现了角色与创伤相处的过程以及他们尚未从创伤中恢复的现状。

自然,哀悼的出现往往伴随着的是哀悼的重复与消解。在《超越快乐原则(Beyondthe PleasurePrinciple)》中,弗洛伊德指出了创伤中固有的重复特性。在经历创伤事件之后,因为创伤事件的缺失,人们倾向于重新陷入创伤之中,经历一次又一次的重演。这种无知的重复往往是创伤的标志,而在韦斯·安德森的电影中你时时能看到这样的重演时刻,角色在不知不觉中互相伤害。凯西·卡洛斯(CathyCaruth)将其称为:“创伤不仅是一次次错过死亡的重复,也是一次次对生存下来的重复。”

而根据弗洛伊德在《哀悼与抑郁(MourningandMelancholia)》中的说法,韦斯·安德森电影中的主体,只有在旧爱的物体被替换,新爱的物体被获得并审问之后,才能完成哀悼过程的消解。在《青春年少》中,这种消解被安排成了电影最后的一场舞台剧。实际上在电影诞生之初,剧院就和电影结合在了一起。汤姆·甘宁曾经在20世纪初提出过“吸引力电影”的概念用来概括一种非叙事电影的特征:这种电影直接诉诸观众的注意力,通过令人兴奋的奇观激发观众的感官。

尽管韦斯·安德森的电影并不类似于电影刚出现时无叙事的杂耍电影,但仍然通过戏剧化的镜头吸引着观众,其卖点也集中在色彩或是平衡的构图上。而在这种“吸引力电影”之下,电影观众则像是剧院的观众一样,欣赏着台上的惊奇表演,而在电影中假设舞台的“戏中戏”结构则表达的是电影所表现之物存在的渴望,在这部电影中则具体表现为对哀悼的重现。

作为电影结尾的舞台剧《天堂与地狱》实际上是主角对于自己内心生活的体现,就像韦斯安德森电影中的鸟瞰镜头展示了创伤的纪念品一样,马克斯·费舍尔将生活中的矛盾蕴含于这部舞台剧之中。《青春年少》中的Rushmore学校体育馆变成了所有的成年与孩子聚集在一起观看喜剧以及他们所处的困境的地方。戏剧被赋予哀悼的特性,在舞台上执行哀悼的重复,他们观看,见证着自己哀悼的重演。通过这种范式,马克斯·费舍尔最终不仅自己成功从母亲逝去的阴影中走出,也带领着体育馆中的其他人度过了自己的创伤:马克斯回到青春期,而布鲁姆则走进了恋爱关系。

正如德文·奥尔格隆在《韦斯·安德森的电影创作开始成熟(LaCamera-Crayola: Authorship Comes of Age in the Cinema of WesAnderson)》所写:“马克斯的戏剧已经超过了剽窃或是单调的烟花,而是影响了真正社区的形成。戏剧之后的庆祝场面才是马克斯真正的作品。韦斯安德森在这场戏快要结束时放慢了画面,镜头拉长了片刻,慢慢向后移动,将这个家庭映在画框之中。”

结语

马克思·费舍尔在《青春年少》中说:“我已经出海很长时间了。”安德森的每部电影有着可以被隐喻为出海的人物,他们在损失和创伤中迷失了自己。这些人包括《瓶装火箭》中的安东尼·亚当斯,《天才一族》的里奇·蒂恩鲍姆,《水中生活》的史蒂夫·齐苏,与《了不起的狐狸爸爸》中的那只狐狸。

在这些电影中,角色最终都以某种方式找到了超越哀悼的消解方式。而在《青春年少》或是《月升王国》中,这种方式以舞台剧的方式呈现。电影中的舞台让台下的人们最终得以看到在哀悼过程中被忽略或是遗失的那些东西,并与他人结成爱的空间。而韦斯·安德森则用慢镜头,将这爱的空间永恒地凝结在银幕之上。