疯狂的爱情 L'amour fou(1969)

又名: 狂恋(港)

导演: 雅克·里维特

主演: 布鲁·欧吉尔 琼-皮尔里·卡尔弗恩 约瑟·德斯图普 米歇尔·莫雷蒂 弗朗索瓦丝·戈德 西莉亚 Maddly Bamy 莉莉安·博尔多尼 Yves Beneyton 丹尼斯·贝里 米歇尔·德拉海耶 安德烈·S·拉巴尔特 Didier Léon Claude Richard Étienne Becker Patrice Wyers

制片国家/地区: 法国

上映日期: 1969-01-15(法国)

片长: 252分钟 IMDb: tt0062663 豆瓣评分:8 下载地址:迅雷下载

简介:

- 新剧开始也是恋情终结,爱情却不是戏剧,完场与离场间的弥留,足以令人堕进情绪深渊。希腊悲剧彩排现场,纪录片队伍拍摄实况,女主角不抵压力退出,导演男友换上旧情人,紧张关系濒临崩溃。利维特视剧场为真实与虚构交汇相生的神秘领域,第三作已实验性超然,捕捉即兴火花。35米厘摄下的戏剧与16米厘纪录片段交错辩证,冲击创作与纪实本质,亦是男女两种感性的互动。布乐奥芝亚与尚彼亚卡丰忘情剖开灵魂深处,真情与表演无以分界,创造划时代经典。

演员:

影评:

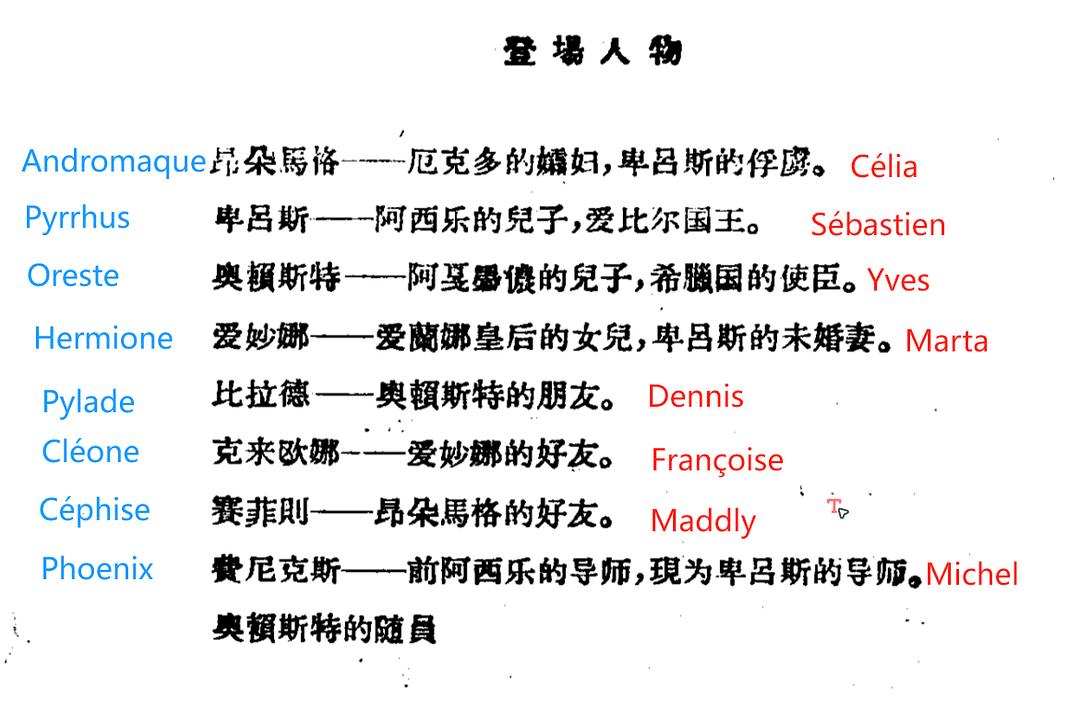

虽然里维特醉翁之意不在酒,但了解剧场里到底在排演什么对感知电影仍旧有重要作用。参考人民文学出版社1957年译本(),足够为我们提供一个清晰的人物关系图谱。

演员/戏剧角色关系

演员/戏剧角色关系现实与戏剧模糊之处:卑吕斯(Sébastien)对昂朵马格(Célia)一见倾心被其姿色所迷惑;现实中二人确实上了床(03:45:02处)。爱妙娜(Marta)也确实是卑吕斯的前妻(01:38:44处)。

##21917 超喜欢的一部作品,戏中戏设定,晚于戈达尔那部超级讽刺的《蔑视》,早于特吕弗那部奔向好莱坞的《日以作夜》,整体以三面表达了那纠缠的爱情。叙事整体看是顺时叙事,但仔细想想影片的开场好像就会有女主在火车上的镜头,中途还有插入类似的回忆,这不光让影片的结构更完整,前后有呼应,也同时也加强了男女主爱情的宿命感。

风格让我想到了卡萨维蒂,感觉卡萨维蒂大量的作品风格有借鉴本片。《醉酒的女人》的情绪和内容的呈现,《首演之夜》不光戏中戏设定,还有特写镜头的运用和舞台感。影片的后半段风格让我感觉也非常像马勒的《绞刑架的电梯》,影片也多次出现《绞刑架》的黑胶唱片或者是照片。致敬也算明显了。

影片的文本上伊利亚斯的故事呼应那疯狂的爱情,那相对而立却又错开的椅子就如同相互依靠却又错身而过的爱情。

视觉上,非常喜欢的部分,整体修复做的非常好,小伙伴看后说开场时有讲述修复的背景,提及了原片损毁的情况。

影片主要呈现两种影像模式,清晰的35mm和粗颗粒16mm。清晰是用远景,全景和中景讲述戏外生活,当然也有那火车上的未来,而粗颗粒则主要是中景,近景和特写的戏内,但粗颗粒也有几次的例外,用于呈现“回忆”。

镜头上,长镜头非常多,保证戏内外的对照连续性,特写镜头也非常多,情绪与联结的体现,运动镜头也非常喜欢,大量的环绕镜头的多人群像戏效果非常好,还有横移带来额外信息的处理,印象最深的那场是两女一男的室内戏,镜头交代人物关系做的太细腻了。

剪辑上,除了开场没多久的床上的那场戏的跳减不是很喜欢其他的都非常喜欢,尤其是后半部分呈现的大量跳减和黑屏的留言。最后戏内外的剪辑看似是同时间,但仔细看男主的眼镜似乎并不相同,蒙太奇对照台词表达明显。

转场上则主要是四种呈现方式,灯泡的过曝,甩镜头,黑屏和日期。镜子在片中几次也都挺重要的,开场女主照镜子到结尾的男主照镜子,还有餐馆中利用镜子展现内心状态。

听觉上,现场收音效果非常好,不过配乐上感觉有很多不搭调的部分,开场的口弦琴效果很不错,后续的打击乐对照录音机键也很有表达,不太舒服的是结尾处那贴近日式的诡异紧张配乐。

- 神奇的叙事,更神奇的是,我也基本看懂了,而且,灌了好几杯咖啡才敢去看,真的没有睡着。最惨的是同去的四个姑娘,只有一个人人事先就知道,电影有4小时,其他人就是一时兴起来看,然后就没有然后了。看完直呼,我都睡了好几觉了。 我对不起她们呀,给挖了这么大一个坑。当我们从科学馆的演讲厅出来时,一个菇凉说,虽然啥都没看懂,但是要说一句,主角Claire,是真心美啊。我觉得也就够了。

故事本身不是很复杂,剧场导演和女主是男女朋友(我猜算是结婚了,因为中间撕逼时一直所divorce来着)。然后,女主台词烂,所以男主就请另外一个女的来(据说是前女友),如此迷之尴尬,把女主从正常人逼疯,但是男主还是没有抛弃他。中间男主有短暂奔溃,女主2次约炮。我觉得神奇的是叙事的方式。一开始是剧场排练,然后又跳到16mm跟拍那种真人秀一样的镜头,然后又切到男女主在家里撕逼。我最喜欢,大约3小时的时候,男女主在家里疯狂玩耍的彻底释放。感觉女主那时候好像又正常了,找到自己了,然后不知为啥在欢乐到极致的时候,女主就奔溃。大约这就是影评说“希腊悲剧”,乐极生悲吧?

还有个反转,本来以为Claire出门去找Sebastian算账,结果是去出轨。而Sebastian早就绷不住,睡了其他姑娘。排练戏剧一直跟现实生活相互交织。因为看了简介,我还特意留意了35和16毫米的镜头。直接拍两人在房间对手戏都是35mm,然后在彩排和彩排结束之后的生活,像是访问啊,喝酒啊,是手持摄像机拍的16mm,晃来晃去那种。并不知道,导演为什么要这么拍,不过因为这个区别,感觉剧情的节奏还是有的。真的,本身就是杂音很重,然后只有剧场和Claire和Sebastian家里,以及Claire出门的这些场景,实在太单调了,如果镜头不变,我都不确定,我能看得懂,到底为什么转来转去。

ps:最喜欢是他们在阳台忘情地接吻的画面,机位定在那里,到这里,我都只看到相爱,没有看到相杀。

附上 2016 香港夏日电影节的介绍 (不看介绍,谁去都懵逼)

狂戀

導演:

積葵利維特

國家:

法國

年份:

1969

格式:

35mm

片長:

252分鐘

愛情瘋狂,愛情要保鮮,也需要一點瘋狂。劇場導演排演希臘悲劇,電視台攝製隊全程記錄,女主角兼同居女友感到不自在辭演,十萬火急,導演前女友來執二灘,卻變成災難。利維持不愧當代電影先驅,這是他打爛成規,走出風格第一作, 成就四小時電影傳奇。影片層次複雜,敘事與後設趣味同步,主角Jean-Pierre Kalfon本也是劇場導演,真箇來執導整齣希臘悲劇;劇情部份拍35毫米,紀錄部份拍16 毫米, 排演、訪問與生活交替,多角愛情台上台下疊影(大量即興),劇場彷彿模仿生活。兩敘事、兩電影格式在長鏡頭下戲劇化生長、對話,散發的神秘氛圍非筆墨所有能形容。利維特專題步入片長的挑戰,戲院放映機會難逢,真影痴豈容錯過?

L’Amour Fou

Director:

Jacques Rivette

Country:

France

Year:

1969

Format:

35mm

Cast:

Bulle Ogier, Jean-Pierre Kalfon

Duration:

252min

Thoughtfully precise and yet abundantly spontaneous, L’Amour Fou masterfully captures the essence – and inherent oppositions – in Rivette’s magnificent obsession with “the truth of the cinema”. Shot in five weeks and without a conventional script, the late filmmaker’s experimental third feature traces the disintegration of a 1960s couple as it is juxtaposed with rehearsals of Racine’s Greco- Roman-inspired tragedy, Andromaque. Bulle Ogier is stupendous as Claire, an actress whose withdrawal from the play marks her delirious estrangement from her actor-director husband Sébastien (Jean-Pierre Kalfon). A literal and figurative interrogation of theatricality, repetition, narrative structure and perspective, Rivette’s film (shot in 35mm) is regularly interjected by André S. Labarthe’s 16mm documentation of rehearsals and actor interviews. At 252 minutes, this must-watch for any Rivette initiate precurses his epic 760-minute film, Out 1 (1971).

在拍摄纪录片《我们时代的电影人:主事人让·雷诺阿》(Jean Renoir le patron,1966)期间,雅克·里维特发现了一种基于这位年迈导演的新电影制作视角。这部纪录片由三个节目组成,是为了新成立的电视系列节目《我们时代的电影人》(1964年由已故的安德烈·巴赞的妻子珍妮·巴赞和《电影杂志》评论家兼电影制作人安德烈·S·拉巴尔特共同创立)。在拍摄《女教徒》(La Religieuse,1965)完之后,里维特感到自己被自己改编的狄德罗文本所束缚,他感到有必要彻底改变自己的路径。他从雷诺阿那里获得了风格革命的灵感。在他看来,雷诺阿创造了“一种不施加任何东西的电影,人们尝试着暗示事物,让它们发生,电影主要是在每个层面上对话,与演员、情境、遇到的人交流,拍摄的行为本身就是电影的一部分。”(1)里维特与雷诺阿共度了两周,听他谈论电影和他与演员的关系,这让他重新燃起了在自己的作品中探索完全不同道路的愿望。里维特还受到了纪录片导演让·鲁什作品的启发,他坚持认为,鲁什的电影秉承了雷诺阿确立的现实主义传统。在与雷诺阿相遇后,里维特与演员的关系发生了重大变化,并成为《疯狂的爱情》(L'amour fou,1969)、《出局:禁止接触》(Out 1, noli me tangere,1971年)和《出局:幽灵》(Out 1: Spectre,1971年;1974年上映)实验风格的核心。

里维特的风格革命不仅与他关于雷诺瓦的纪录片完成同时发生,也与1968年五月事件后法国的文化革命相吻合。在文化变革的激进时刻,近十三小时的《出局:禁止接触》,以及经过重新编辑的四小时版本《出局:幽灵》,代表了里维特努力的顶峰。这个努力始于《疯狂的爱情》,试图摆脱叙事形式的限制,摆脱剧本带来的僵化,以及由严格遵循剧本所要求的表演风格。四小时的实验性电影《疯狂的爱情》(片名向安德烈·布勒东1937年的超现实主义文本致敬),开始了里维特对时间持续性的探索。在电影的发行商Cocinor-Marceau的要求下,还制作了一部重新编辑的两小时版本,并与原版同时发布;然而,里维特并未授权该重剪版的发行,并与其断绝了商业联系。这个未经授权的版本随后被拒绝商业分销,因此无法进行评论。由尼古拉·卢布查斯基编辑的完整版电影采用了一种miseenabyme(套嵌)的构造,在这种构造中,里维特的35毫米黑白胶片记录了由安德烈·S·拉巴尔特指导的电视摄制组,他们使用16毫米黑白胶片记录了17世纪让·拉辛的舞台剧《昂朵马格》(Andromaque)的排练过程。里维特在电影中使用了反身性的戏剧性,探索了古典剧院和意大利文艺复兴舞台的界限,这在《巴黎属于我们》(Paris nous appartient,1961年)和《女教徒》的舞台设计中占据着主导地位。在《疯狂的爱情》中,里维特超越了叙事、剧本和表演风格所施加的限制,他认为这些限制在拍摄《女教徒》时束缚了他,进入了电影制作的一个新维度,在这个介绍故事概要的皮兰德罗引语中显露出来:“我已经考虑过了,我们都疯了。”(3)

由于电影制片人乔治·德·博勒加德(Georgesde Beauregard)给了严格的预算限制,里维特被迫只能在巴黎拍摄《疯狂的爱情》,制作团队有限,布景很少,拍摄时间也只有五周。这部电影重新演绎了《巴黎属于我们》的故事和结构,在戏剧世界和幕后世界之间来回穿梭,在剧院导演塞巴斯蒂安·格拉克(Sébastien Gracq)(让-皮埃尔·卡尔方饰)的工作之间来回穿梭,他负责监督剧团排练《昂朵玛格》的制作,以及他与参与制作的女演员搭档克莱尔(BulleOgier)共同的生活。虽然《疯狂的爱情》与《巴黎属于我们》一样专注于戏剧,但每部电影都在各自的时代提供了独特的回应。《巴黎属于我们》可以看作是对1950年代后期戴高乐主义崛起的先见之明的政治回应,而《疯狂的爱情》并未公开谈论政治,而是从内部发展而来,从而反映了1968年五月风暴前几年普遍存在的反抗、动乱和不确定性氛围。里维特不屑于《巴黎属于我们》这部直接基于政治主题的电影,他将《疯狂的爱情》描述为“一部深刻的政治电影”,是他的“革命之初”,因为它对人际关系持道德立场,他肯定参与制作的人在拍摄和剪辑过程中做出的道德选择最终是政治选择。(4)里维特并不认为电影是说教的媒介:相反,《疯狂的爱情》对电影复杂的制作方式进行了严肃的探究,这也是为什么它至今仍是新浪潮电影中最具影响力和政治性的电影之一。

1999年,里维特在巴士底咖啡馆向我吐露,在他所有的电影中,《巴黎属于我们》和《疯狂的爱情》是他认为在一定程度上具有自传性质的两部电影。导演的形象在这两部电影中都占据着中心位置。在陷入困境的戏剧导演杰拉德·伦茨(吉亚尼·埃斯波西托饰)身上,不难看出年轻、理想主义的电影制作人里维特的影子,他向安妮(贝蒂·施奈德饰)吐露,他几乎愿意为了上演他的戏剧而不惜一切。众所周知,里维特在1961年底拍摄《巴黎属于我们》时也遇到了类似的财务困难,这部电影是新浪潮电影中最早投入制作但最后上映的电影之一。我们可以推测,在电影漫长的制作过程中,里维特遇到了杰拉德所面临的道德困境,甚至可能担心他的演员和工作人员会因为资金充足的电视剧而流失。他一定觉得自己是——比《电影手册》的同事更甚——“流放者组织”的特许成员,而杰拉德坚称他已被吸纳其中。杰拉德在执导一部不为法国观众所熟知的戏剧时遇到了困难,而塞巴斯蒂安则在《疯狂的爱情》中以高度实验性的风格上演了一部经典之作。与杰拉德不同,塞巴斯蒂安似乎对财务考虑毫不在意,他表达了对公众看法的蔑视:“我不认为这部作品能够吸引公众或取悦他们。”里维特可能也怀疑《疯狂的爱情》的实验性文本策略及其持续时间会阻碍其商业可行性;如果是这样,他的怀疑被证明是正确的,因为这部电影目前仍未以任何形式上映。与《巴黎属于我们》中面临生存选择的孤独、饱受折磨的导演不同,《疯狂的爱情》中的导演形象被一分为二,分别是剧院导演塞巴斯蒂安和电视导演拉巴尔特。媒体在《巴黎属于我们》中对剧院导演隐含的威胁在《疯狂的爱情》中侵入了舞台,甚至被自反性地融入了戏剧的制作中。我们可以推测,里维特很容易认同这两个角色,因为每个角色在某些时候都在彼此映射。

在他的电影生涯的这个阶段,里维特渴望从一个完全不同的角度来审视戏剧,那就是纪录片报道。拉巴尔特是执导剧团16毫米电影的不二人选。里维特对拉巴尔特共同创办的电视连续剧《我们时代的电影》的喜爱,以及他与拉巴尔特合作拍摄的《我们时代的电影人:主事人让·雷诺阿》(也是用16毫米黑白胶片拍摄的)的合作,促使他做出了这一选择。里维特允许拉巴尔特和摄影师艾蒂安·贝克在片场完全自由地发挥。拉巴尔特采用了一种模拟真实电影的风格,在关键时刻拉近镜头,以特写镜头捕捉演员的表情,但他并没有故意干扰戏剧的戏剧性进展。在舞台之外,他在对剧团成员的采访中发挥了关键作用。

当拉巴尔特和贝克尔拍摄16毫米胶片时,里维特和他的摄影师阿兰·莱文特则同时用35毫米米切尔相机从更远的地方拍摄剧团。里维特坚持认为,35毫米相机只是尽可能中立地记录事件,保持与剧院观众一样的隐形和与舞台的接近。他将35毫米摄像机在剧院中的小角色描述为“入侵者——因为他若再靠近就会被责骂,所以不敢靠得太近,他总是藏在角落里,从包厢里看下去,总是有所隐藏。它有被压抑的窥视者的一面,就像一个永远无法靠得太近的人,甚至听不见一切。”剧院中的场景证明了米切尔和库坦之间的差异,里维特将其描述为“两种相反的不礼貌形式,一种被动的,一种主动的,一种狡猾的,一种专横的”,同时指出了先于两者存在的现实是不可改变的。里维特深知16毫米镜头所呈现的颗粒状、未经修饰的外观将成为与35毫米胶片看似透明的“电影”形成对比。然而,它在《疯狂的爱情》中的作用并非完全预先确定,不仅仅是在于虚构,有时似乎更接近于与希区柯克而非雷诺瓦所关联的电影概念,而且还在于16毫米的本质,在与35毫米胶片交错剪辑时,重新给予它充满活力和动态性,使其“有可能重新赋予镜头在拍摄原片中所具有的力量,而这些力量在成片中丢失了;……”

在剧场场景中,演员的表演以及卡尔丰在导演塞巴斯蒂安角色中的工作占据了中心舞台;然而,电影观众却从未愉快地沉浸在戏剧场景中。由于频繁且间歇性地切换到拉巴尔特的16毫米影像,以及拉巴尔特和他的电视摄制组在35毫米中周期性地出现,观众几乎不可能被动地认同里维特的35毫米相机。在Hélène Deschamps在她对《疯狂的爱情》的重要研究《雅克·里维特:剧场,爱情,电影》中观察到的白色、箱状舞台,实际上被置于纽伊的体育馆内,四周环绕着几排空座位,因此类似于“拳击场”、“马戏团圈”甚至“空白的电影屏幕”。(10)摆脱了一切用于界定空间和时间的装饰,演员们就像是在太空船的空白舱室里飘荡的宇航员,类似于斯坦利·库布里克的《2001太空漫游》(2001: A Space Odyssey,1968年)中的情景。在舞台上,这些演员排练拉辛的五幕剧中的场景,重新诠释了希腊神话,呈现了三个交织在特洛伊战争深处的相互交错的无以回报的爱情故事。然而,这出戏从未完整演出过。排练的场景零零碎碎地重复出现,散布在整部电影中。《疯狂的爱情》保留了拉辛经典古典悲剧的亚历山大诗体残余的“野蛮性”,里维特认为,这些文字“与生活剧场的戏剧动作具有相同的暴力:伤人、折磨人的话语。”

事实上,奥吉尔和卡尔丰在边缘导演马克·奥的实验剧目中的表演身体力行,这正是里维特注意到的,最初激发了他拍摄一部描述一对夫妇三周生活的电影。马克·奥的剧团成员为圣日耳曼的La Coupole经常光顾的艺术界人士所熟知,他们精通即兴表演和心理剧,曾出演过Les bargasses和电影《偶像》(Les idoles,1968)等作品。里维特对这些年轻演员印象深刻,他们的“表演风格没有受到学院派的某种传统所扭曲”,这种传统严重依赖于对人物心理和情感的传统解读。里维特精心挑选了奥吉尔,她的身体风度塑造了初步扮演《昂朵玛格》中紧张的女演员克莱尔的角色。卡尔丰已经作为专业演员和各种戏剧作品的导演参与了工作,他接受了塞巴斯蒂安这个角色,他是《昂朵玛格》的导演,也是自己制作中扮演重要角色皮尔修斯的演员。拍摄开始后,里维特允许卡尔方自由地按照自己的构想排演剧本,并且欢迎卡尔方带到片场的马克奥剧团的演员,尤其是米歇尔·莫雷蒂,她在剧中担任塞巴斯蒂安的助手,还有何塞·德斯托普,她在剧中饰演玛塔,是克莱尔在《昂朵玛格》中的替补。

作为自觉结构化的倒叙,电影从故事的结尾开始,完成了一个环形叙述,以克莱尔乘火车前往一个未知的目的地作为开场和结束,而塞巴斯蒂安则留在孤独的公寓里,听着她的声音录音,而他焦虑的剧团则在期待他迟迟未到的剧场。从塞巴斯蒂安若有所思的表情切换到克莱尔在剧院排练台词的场景,让我们从塞巴斯蒂安的角度来解读这个场景,事实上,整部电影都是他对过去的回忆。然而,与传统的闪回所提供的对过去的立即可理解的视觉形象不同,《疯狂的爱情》对电影和戏剧表演的自反性呈现引发了关于视觉理论的问题讨论。随着《昂朵玛格》的排练进行,克莱尔的表演在16毫米和35毫米之间出现了明显的变化,让人对这部电影对记忆的视觉呈现产生了疑问。回想一下阿伦·雷乃的《去年在马里昂巴德》(L'année dernière à Marienbad,1961)或克里斯·马克的《堤》(La jetée,1962年)等现代主义电影中闪回的运用,它在《疯狂的爱情》开头的出现引发了类似的问题,即关于图像、记忆和白日梦,正如莫琳·图里姆(Maureen Turim)所言,这需要“对电影中的叙述、声音和‘视觉’手段进行研究”。

克莱尔随后拒绝扮演赫密狄亚的角色,并因此离开了片场,而塞巴斯蒂安则留下来,与拉巴特和他的电视摄制组一起。塞巴斯蒂安打电话给他的前女友玛塔,玛塔同意代替她。玛塔是一位经验丰富的演员,她优雅地扮演了克莱尔的角色,并欢迎电视摄制组的到来,甚至接受了拉巴特的采访,在采访中,拉巴特自封为“心理分析师”。事实上,玛塔从舞台一路走来,上到电视名人的地位,都是拉巴特和他的电视摄制组促成的。与此同时,里维特的35毫米摄像机冷静地记录着克莱尔,她把自己关在公寓里,怀疑剧团演员之间已经形成了一个阴谋,专门将她排除在外,其中最重要的是塞巴斯蒂安,她认为塞巴斯蒂安对她不忠。克莱尔的嫉妒心让人想起拉辛笔下“骄傲的”斯巴达女英雄赫密狄亚,她被认为与特洛伊俘虏昂朵玛格发生了背叛关系,因此被迫寻求对未婚夫、国王皮尔修斯的报复。当克莱尔向塞巴斯蒂安表达她的怀疑时,她用奉承的言辞嘲讽与他一同在《昂朵玛格》剧组共事的其他女性——塞莉娅(扮演昂朵玛格-塞莉娅)、麦蒂(扮演麦蒂-赛菲斯)和米歇尔。在描述每位女性时,都从拉巴特在剧院拍摄的样片中选取了相应的16毫米影像来辅助说明,从而使电影对想象力的视觉呈现受到质疑。

Bulle Ogier on stage in L'amour Fou. Photo: Pierre Zucca & Alain Levent.

Bulle Ogier on stage in L'amour Fou. Photo: Pierre Zucca & Alain Levent.当玛塔在剧院里背诵赫密狄亚这一角色的人物台词,向舞台和银幕观众致辞时,克莱尔在家里重新演绎着这个角色,重复着同样的台词,同时录制在录音磁带上,然后重播给自己听。玛塔在舞台上的黑暗人物形象与金发的克莱尔相呼应,她的太阳般透明的存在,正如Deschamps所指出的那样,与她被刻在啤酒厂的广告牌上的“白皇后”这个名字联系在一起。这个绰号同样可以指代她的金发美国同行珍妮(吉娜·罗兰兹),她是约翰·卡萨维蒂在16毫米的独立制作《面孔》(Faces,1968)中被卷入激烈欲望和绝望情感漩涡中的一位高级妓女。与卡萨维蒂斯的镜头不断推进,将珍妮的脸部定格在发光的特写镜头中不同,里维特的35毫米相机保持距离以显示克莱尔转瞬即逝的身体外观,有时仿佛在过度曝光的阳光普照的公寓内消失,或者连接着她常去的那些巴黎商店的通道里。克莱尔与黑暗的戏剧世界的联系变得越来越脆弱,她拒绝了剧本的诗句,而是选择用纯粹的声音来表演。她蹲在公寓的窗户下面,录下各种音效,比如收音机里洪亮的合唱、头顶上呼啸而过的飞机、高音笛声,甚至她自己的呼吸声,然后按顺序编号,就像一个声音编辑计划将它们检索出来用于将来的电影制作。有一次,她甚至收听到了阿尔蒂斯在收音机上播放的《巴黎属于我们》中令人心醉的音乐,并重新录制,仿佛是为了重温过去。

随着克莱尔的孤立感越来越深,玛塔对塞巴斯蒂安的暗中诱惑也变得显而易见,黄昏时分两人一起离开剧院时,玛塔的身影便显现了出来。玛塔显然生活在剧院的月光世界里;然而,扮演昂朵玛格的黑人女演员西莉亚才是真正的“黑皇后”,赫敏-克莱尔在剧本中是皮洛士-塞巴斯蒂安的情敌。当克莱尔的嫉妒达到了顶峰时,她接近了熟睡中的塞巴斯蒂安,试图用帽针刺穿他的眼睛。里维特透露,这段奇怪的插曲代表了“一场危机,一段糟糕的时期,就像每个人都会经历的那样”,并补充说,他是根据剧作家路易吉·皮兰德娄生活中发生的真实事件创作的,他的妻子安托万内塔不仅真的疯了,而且很容易因嫉妒而暴怒。克莱尔独自一人待在公寓里,她不仅重温了拉辛笔下嫉妒的女主角赫敏的角色,还重温了皮兰德娄疯妻的角色,与她的替身玛塔形成鲜明对比。玛塔向拉巴特透露,她假借了皮兰德娄情妇、意大利女演员玛塔-阿巴的名字,以向这位剧作家致敬。玛塔的艺名凸显了她作为戏剧演员的专业地位,也让她置身于双重皮兰德娄式的场景中,这决定了她与克莱尔的关系,她必须与克莱尔竞争——不仅是为了导演塞巴斯蒂安-皮洛士的爱,也是为了剧作家塞巴斯蒂安-皮兰德娄的爱。这种多层次的场景在《疯狂的爱情》中不断展开,让电影观众既好奇又沮丧,就像克莱尔为了自娱自乐而购买的俄罗斯套娃最终让她陷入了看似永无止境的打开和重新打开的过程,永无止境。

里维特透露,《疯狂的爱情》最终是“一部完全关于排练/重复的电影:《昂朵玛格》的排练只是重复同样的台词和同样的场景;他(塞巴斯蒂安)与克莱尔的生活,以相同的地方、相同的头、两人两三次去的相同小酒馆,反复展开……”事实上,镜子的隐喻决定了电影格式(16毫米和35毫米)、空间(剧院内外)、人物(剧本角色和非剧本角色)、导演(电视和戏剧/戏剧和电影/电影和电视)和故事(《昂朵玛格》和《疯狂的爱情》)之间存在的重复和差异关系。塞巴斯蒂安作为导演的角色有时反映了拉巴特的角色,因为他在看过样片后对拉巴特说,他觉得这部作品“太有导演性,太有操纵性”(这可能指他对自己作为剧院导演的角色的看法,也可能指同样导演一部作品的拉巴特所扮演的角色)。此外,里维特的角色也反映在他的另一个自我塞巴斯蒂安身上,后者在与拉巴特的同一对话中声称,他发现自己“太善于操纵”,后来向他的助手米歇尔吐露,他拒绝扮演“导演爸爸”的角色,他不想给演员灌输自己的想法(毫无疑问,这是在暗示里维特在拍摄期间让演员自由发挥)。即使是以剧院布景中两把空椅子的淡入淡出开始和结束的中场休息,也将电影分成了两个互相映衬的部分。

最后,在电影的后半部分,当侵袭克莱尔的疯狂最终也笼罩了塞巴斯蒂安时,这对爱人的分离焦虑开始彼此重复。这种变化始于一个场景,克莱尔在看到自己的自我克制反映在塞巴斯蒂安身上时,重新找到了自己的声音。在一个熟悉的小酒馆里度过了一个晚上之后,克莱尔向塞巴斯蒂安表达了自己要离开他的意图。塞巴斯蒂安一声不吭,只是站在她面前,开始用剃须刀片割他身上的衬衫。当克莱尔发现他已经失控,打算把衣柜里的所有衣服都撕成碎片时,她明显感到不安,以安静的绝望重复着:“停下,塞巴斯蒂安,停下!”,从而承担起他之前对她扮演的治疗角色。他们不断变化的互动让人想起了英格玛·伯格曼的《假面》(Persona,1966)中的人物关系,影片中出演《厄勒克特拉》的著名舞台剧演员伊丽莎白·沃格勒(丽芙·乌曼饰)因患心身疾病而哑口无言,而她的看护人阿尔玛护士(比比·安德森饰)则在她康复期间照顾她的同伴,代表他们两人说话。

塞巴斯蒂安和克莱尔之前分别被隔离在工作和娱乐的不同空间,如今终于在公寓里重逢,他们在那里待了两天。他们在床上狂笑,给剧院打电话,编造了一个完全可信的故事,说塞巴斯蒂安决定休假重新考虑这部戏。就像逃学的孩子一样,他们俩都戴着相配的黑色礼帽,并在床头墙上绘制了克莱尔超大尺寸的肖像。克莱尔冲动地决定把这些画剪掉,然后得意洋洋地宣布:“每个人都有自己的工作要做,有自己的时间!”当两人相互拥抱摇摆不定时,他们心灵之间的界限开始变得模糊起来。随着他们周围预先录制的海浪声和波浪声逐渐掩盖了他的话语,塞巴斯蒂安对《昂朵玛格》的嘲讽性历史描述逐渐变成了胡言乱语。克莱尔从录音带中取出的挽歌式画外音取代了他对戏剧的讨论,开启了蒙太奇序列,其中黑色间隔点缀着从不同角度拍摄的恋人交缠在一起的身体的连续静止图像。她肯定地说:“我们就像鱼。我们擦肩而过,相遇。然后,我们入睡。清晨,上午晚些时候。我们在那里。”在这段旁白朗诵中,克莱尔和塞巴斯蒂安的斗争获得了声音维度,每个人都试图在叙述中获得叙述权,每个人都有一定程度的成功。通过声音,克莱尔能够在一系列生动的、梦幻般的图像中想象出她与塞巴斯蒂安的关系。然而,她难以捉摸的叙述同时也作为影片开场片段中引发塞巴斯蒂安回忆的音频记录的延伸,因此,将连续的描述性图像缝合成影片对他记忆的视觉呈现。无论哪种听觉视角占主导来决定阅读,该序列都保持着“唯一可能的情感真相”的特点,正如德尚(Deschamps)指出的那样。(18)

Still by Pierre Zucca

Still by Pierre Zucca克莱尔和塞巴斯蒂安装扮成疯狂的登山者,在剧情的后半部分,他们在疯狂的“两人狂热”精神的驱使下,一起使用斧头砍倒了公寓里的一堵墙。这场行动完全是即兴的、没有计划的,在一部基于排练、重复和重拍的电影中显得格格不入。由于空间和装饰在拍摄后乱成一团,因此无法重拍。奥吉尔坚称她和卡尔方一直在等着里维特来制止他们并说:“剪掉!”,但他拒绝干预,因为他渴望看到演员们会走向何方。(19)在最后一次疯狂的一幕中,塞巴斯蒂安直接将斧头扔进电视屏幕,屏幕爆炸,发出闪烁的闪光和一股烟雾。这种试图摧毁整个戏剧制作过程中无处不在的媒介的本能行为既愚蠢又令人兴奋。里维特认为,克莱尔和塞巴斯蒂安在这个场景中的滑稽动作让人想起巴纳比·富尔顿(Cary Grant)和他的妻子艾德温娜(Ginger Rogers),他们在霍克斯的《妙药春情》(Monkey Business,(1952)中服用了一种药水,这种药水会诱发退化,并在精神上将他们重塑为麻烦的青少年。在自我毁灭行为的兴奋之后的平静中,塞巴斯蒂安和克莱尔在图尔比戈街的阳台上精疲力竭地拥抱在一起。这个命中注定的时刻在世界之巅回响着,与在霍克斯的《疤面人》(Scar face,1932)中的流亡黑帮头目托尼·卡蒙特(Paul Muni)和他的妹妹情妇塞斯卡(Ann Dvorak)在最后的对峙场景中的情景相似,他们也是在一次近乎病态的拥抱中重聚,投身于最后的挣扎,试图抵挡逼近他们隔离公寓的警察力量,塞斯卡宣称:“你就是我,我就是你,一直都是这样。”

看着镜子中的自己,克莱尔终于明白他们“玩得太过了”,她不想再见到塞巴斯蒂安了。他给剧院打电话安排排练,然后返回工作岗位,电视机组也重新加入他的工作。《昂朵玛格》很快就准备好完整演出了。镜头缓慢地跟随塞巴斯蒂安,他在一间乱糟糟的公寓里从一个房间走到另一个房间。电话铃响了,是弗朗索瓦丝打来的,她告诉他克莱尔离开了他。克莱尔在车站等火车出发,剧院里穿着戏服的演员们正在补妆,焦急地等待塞巴斯蒂安的到来。克莱尔向弗朗索瓦丝吐露:“我觉得我刚刚醒过来。”最后承认这一点后,克莱尔的眼睛仿佛睁开了,她从自己的视角回顾电影的故事,将其视为她的白日梦。就在那一刻,塞巴斯蒂安的眼睛象征性地闭上了,因为他刚刚开始回忆起她录音引发的过去,从他的视角重新构建了电影的叙事,将其重新定义为闪回。通过将塞巴斯蒂安闪回的起源时刻置于电影的开头而不是结尾,里维特邀请观众填补这个时间空白,并以此揭露电影的表里不一的叙事逻辑,这种逻辑最终崩溃,提供的不是决定性的结局,而是当记忆和白日梦被切断和分散时对个人身份的质问。《疯狂的爱情》最终呼唤对传统视觉的摧毁,并以这种方式与布勒东的超现实主义爱情诗学相一致,他在自己的诗学中表达了:“我设想的相互爱情是一种镜像系统,以我未知的千姿百态,忠实地反映我所爱的人的形象,她在揣摩我自己的欲望方面总是更加令人惊讶,更加充满生命力。”最后一个画面是空荡荡的白色舞台,似乎抹去了塞巴斯蒂安和克莱尔共同的过去和不确定的未来,回到了电影的开头,不耐烦的观众就像同步录制的烦躁哭泣的孩子一样,等待着戏剧的重新开始。里维特苦笑着承认,“这是一部永无止境的电影。这就是它持续如此之久的原因。”(22)

Endnotes

1. Aumont, Jacques, Jean-Louis Comolli, Jean Narboni and Sylvie Pierre. “Le temps déborde: Entretien avec Jacques Rivette,” Cahiers du cinéma 204 (September 1968), reprinted in Rivette, Texts and Interviews, “Time Overflowing: Interview with Jacques Rivette,” Trans. Amy Gateff. Ed. Jonathan Rosenbaum (London: British Film Institute, 1977), p. 11.

2. Ibid., p. 34.

3. Ibid., p. 24.

4. Ibid., p. 36; Baby, Yvonne. “Entretien avec Jacques Rivette,” Le Monde (2 October 1968), p. 19.

5. Cohn, Bernard. “Entretien sur l’’amour fou,'” avec Jacques Rivette, Positif 104 (April 1969), p. 29.

6. Aumont et al., p. 19.

7. Ibid., p. 18.

8. Ibid.

9. Ibid., p. 21.

10. Deschamps, Hélène. Jacques Rivette: Théâtre, amour, cinéma (Paris: L’Harmattan, 2001), p. 22.

11. Aumont et al., p. 23.

12. Cohn, p. 28.

13. Ibid.

14. Turim, Maureen. Flashbacks in Film: Memory and History (New York: Routledge, 1989), p. 220.

15. Deschamps, p. 53.

16. Aumont et al., p. 24. See also Alison Smith’s detailed discussion of the presence of Pirandello in Rivette’s work in “The Author and the Auteur: Jacques Rivette and Luigi Pirandello” in Jacques Rivette, Ed. Douglas Morrey. Spec. issue of Australian Journal of French Studies 47:2 (May-August 2010), pp. 184-95.

17. Simsolo, Noël. “Entretien avec Jacques Rivette.” La saison cinématographique 226 (1969), p. 88.

18. Deschamps, pp. 85-86.

19. Frappat, Hélène. Jacques Rivette, secret compris (Paris: Cahiers du Cinéma, 2001), p. 140.

20. Aumont et al., p. 22.

21. Breton, André. L’amour fou (Mad Love) Trans. Mary Ann Caws (Lincoln: University of Nebraska Press, 1987), p. 93.

22. Aumont et al., p. 26.

本文译自 "L’amour fou: A Revolution in Realism, Reflexivity, and Oneiric Reverie",现收录于

"" , pp. 41-61

附上