安妮少女日记 The Diary of Anne Frank(1959)

简介:

- 影片取材于Melissa Muller出版的《Anne Frank》,这本日记已经被翻译成五十五种文字,销售二千四百万册,成为仅次于圣经的一本最畅销的读物。

演员:

影评:

- 如同几年前半夜行车到荒原地区,漆黑的夜里只剩下车灯照亮一方光明,没有人群、没有村落,漫无边际的黑夜将人笼罩其中。那一刻你会察觉人之于大自然是多么渺小的存在。

而电影里的少女却是身处人群当中,而面对绝境。如同萨特的名言:他人即是地狱。异己的存在与蔑视人性的概念,将一群同类驱之逐之。人从来只有善恶之分,不能想见当天地崩塌,人世颠覆,地狱突如其来时,如何避开、如何面对、如何幸存。

用纸笔写人生,她的人生都在方寸之间,性命也都悉数写在日记本上。不知道集中营有没有窗户,但唯有那本日记,承载着希望与温度,是豆蔻少女在监牢中唯一的窗户。一个娇嫩生命在黑暗中挣扎生存的景象,无疑带给观众最大的冲击。 盟军对战争的描述往往也会让观看者落入不同的陷阱。从一个局外人的视角来看,他们的形象经常被美化,其目的是首先服务于美国的政治宣传。纪录片《五人归来》讲述了导演史蒂文斯是如何在工作中遇到另一个问题,甚至是更深刻的遗憾。虽然他知道自己的角色从宣传者变成了证据收集者(他的影片将在纽伦堡审判中放映),但他无法接受也没有拍摄镜头凝视下的暴力场景。捕捉这些集中营内的死亡和腐烂弥漫的气息需要很高的勇气和代价。正如哈里斯指出的那样,与其他美国电影制作人相比,在这次经历之后,史蒂文斯只尝试过一次战争片拍摄:1959年的《安妮少女日记》(The Diary of Anne Frank)。该片的视角和观点,与那些关注战争或退伍老兵等其他同时期导演截然不同。尽管有瑕疵,但这部电影似乎在寻找深不可测和难以捉摸的东西:主人公看不见的命运是一种可怕的想象,而不是现实。这便引发出了另一个问题:解放类题材的电影究竟讲述了什么故事?许多争论都围绕着这些档案图像的使用问题,以及它们最终代表了什么。例如,单独的照片是为了描述大屠杀中的孤立事件还是整个大屠杀?目击者的讲述是捕捉暴力最有效的方式吗?

电影《安妮少女日记》(1959)剧照,导演:乔治·史蒂文斯。片长:3小时。

电影《安妮少女日记》(1959)剧照,导演:乔治·史蒂文斯。片长:3小时。自此以后,这些档案图像在文艺作品中便不断激增——不仅仅是作为纪录片的使用对象,也出现在虚构的叙事中。苏珊·桑塔格(Susan Sontag,1933-2004,美国艺术评论家)认为,此类图片和其他暴力图像的不断复制会成为常态。虽然并不是所有人都同意这种观点。值得注意的是,雅克·朗西埃(Jacques Rancière,1940,法国哲学家)在其2010年出版的学术著作《被解放的观众》(The Emancipated Spectator)中就指出,媒体过滤了战争的实际暴行,但在过去几十年里,这些档案图片被使用的方式的确造成了一种令人不快的熟悉感,即它们被重复使用了太多次,以至于失去了某种张力。

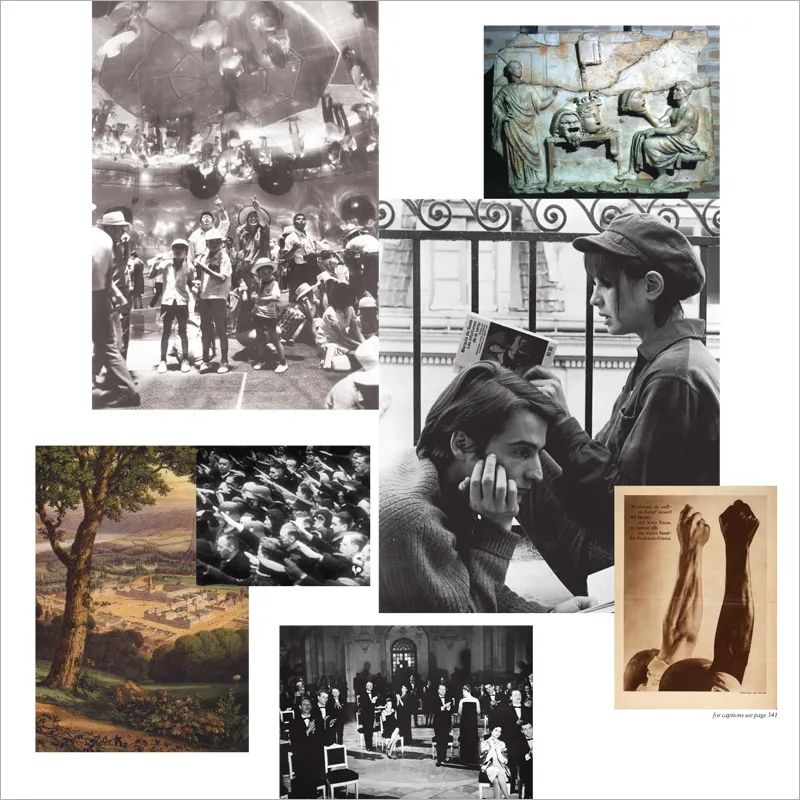

《被解放的观众》(2010)一书中列举的一系列历史档案图片(点击可放大)。

《被解放的观众》(2010)一书中列举的一系列历史档案图片(点击可放大)。欢迎关注我的微信公众号:ABAGo

- 2012年12月9日晚

不一样的时代,不一样的体味。。。

最初接触《安妮日记》是对此书的推荐,但却因缘并未读过。然而,这故事还是让我迷恋了。。。

女主人公Annie Frank是一个只有十几岁的小女孩,因纳粹对犹太人的杀戮,她们一家在阁楼上偷生2年之久,却最终被纳粹发现。

今天下午,我无意间发现了1959年版本的《安妮日记》,与之前看的09年版本的电影手法大有不同。我一直对黑白影像的老片子有种说不出的眷恋,五六十年代的美国电影、80年代的英国电影,90年代的法国片子与香港片子有种偏爱。现在的电影如同现在的人一样,浮躁!电影太注重大荧屏当下的冲击感,对于追求画面的唯美与各种特效,也许这些本就属于灵魂越来越fade out的“科技”与“智能”的时代。

然而,安妮日记这部电影两个版本,却是各有各的好。不一样的时代,不一样的感触,不一样的心情,不一样的诠释。不一样的诉说也给了我不一样的体味。

表面上09年电影似乎更完整,从最初决定,如何迁进阁楼,到最后他们跟随纳粹离开阁楼,到这个日记的彻底的嘎然而止。只是,现代的电影节奏上更侧重镜头效果与细节展现,于是内容丰富性远不及59年bbc版本的,更不要说电影对事件本身与时代的理解,对压抑后的人性扭曲张力的展现。

正因为理解,bbc版本的电影纳粹描述的镜头寥寥,并未直接展现残忍血腥;正因为理解,bbc版本的电影展现了女主角从最初那样一个活泼烂漫的花季少女,到最后眼睛闪烁着游离与悲哀;正因为理解,他们的争吵展现的不是09年版本的家长里短式的生活争吵,而是人性的冲突、爆发、隐忍与沮丧不同态度,看到的是压抑之后的性格开始扭曲甚至崩溃。

不得不说,59年版本故事性更丰富,每个人的性格塑造情节更丰富,猫的角色对情节的推动加了很多份量。小偷的几次造访,每次戏剧冲突与张力都很强,这些都是比09年版本要更出色之处。唯有一点,是我喜欢09年版本的,便是其结尾。一个几分钟的长镜头,每个人从阁楼缓缓走下,每一段都用老式英式打字机的声音配合字幕介绍每个人悲惨的人生结局。这一段长镜头,赚足了我的眼泪,也在我的脑海里挥之不去。。。

59年的版本被纳粹发现整个过程很短,也没有对其日记最终命运的交代,更没有展现其在最后时刻的绝望与无奈,而是Mr Frank仿佛知道一切逃不过,竟然纵容发出声响,给他的女儿和妻子最后的行李(与叙述日记亦不符),那当下,仿佛有种慷慨就义不回头的决心。。。大约还是理解。因为理解,所以不忍,不忍揭开残忍;因为理解,所以不忍,不忍诉说绝望的心情;因为理解,所以不忍,编剧大节省略了结局,本应细细展现的戏。编剧选择了Mr Frank回到故居,简单叙述每个人的结局,那样平静,那样平淡,不带一丝煽情。

结局中,那些希望之鸽在阁楼上空盘旋,活着就有希望,陪伴着被59年版本强化和美化的甜蜜爱情,伴随着这一再出现的希望之鸽,希望给战后的人们更多阳光与希望吧。。。

因为时代太近,那些伤痕还在,不忍心看着伤疤生疼,故而选择逃避。bbc版本的故事更值得回味,也减少了许多残忍。正如爱玲写的小说,都是血淋淋的直接拨开人性,小虱子的瘙痒,小说里小人物现实中那些劣根性那样深刻,却唯独对于多少恨,男女主角都用那样模糊的手法,不忍心多剥离,因为有自己的影子,不忍,这样留情,简直不爱玲。。。很多时候,还是太近,故而避开那些伤疤。09年的时候,编剧、导演与演员都已经很难再体会那个时代的痛苦,故而可以洒脱的在结尾上对悲剧不遗余力的渲染。

一个时代,还是过去了,不属于那个时代,却执迷于那个时代的故事。。。 Millie Perkins扮演的安妮太漂亮,像猫,我很喜欢她,电影里也有一只阁楼上的猫。 但是她的形象和表演让我无法联系小说里年轻又因为战争迫害变得皱巴巴的小姑娘,和我的记忆有出入,我总觉得这是个太年轻还没有到漂亮的年纪就已经因死亡而“早衰”的女孩悲剧。 而显然的,除了安妮以外,第二个重要角色就是父亲。父亲被导演编剧提到了一个中心的位置,相较于母亲,他能收获更多敬仰敬佩的目光,而即便是在小阁楼上,母亲也得不停忙碌并为一块被偷的面包生气的人。 我想知道这些躲在阁楼上受难的女人们要如何度过她们的生理期。 这群人太精致太闹,听他们吵架大声讲话就叫人紧张,开头在第一次钟敲响以前把“脱鞋”拍了出来,可是没有小说里那种恐怖紧张的氛围以及神经质,也许幽灵巢穴一般传来吵架的声音比鞋底哒哒哒要吓人的多,不然怎么解释人们总是会在一些莫名其妙的场合或是自己熟悉的地方听见鞋底哒哒哒的声音呢,总觉得他们没有自知之明,战争前过的“舒服”像是儿戏,但又惶恐这是种傲慢,日夜颠倒也是一种暴力的隐喻。 影片的叙事上并没有什么过于出彩的情节,冲突设立也是平淡,似乎是这个故事本身带来的出彩并非是一个好的电影改编版本。 我最喜欢的镜头就是这群人几次在破碎的阁楼玻璃窗里头向外看,视线从右往左。窗外,天幕上飞机炮弹的流火像是放烟花。 念初中的时候因为读安妮日记以及其他一些二战背景下的文学和传记,对那段历史感兴趣也痛恨战争杀人,此外印象里日记里没有写什么爱情的篇幅,似乎更多是小女孩自己的心理状况,不过也许,在这样子一个所有人都知道未来将会发生如何悲剧结局的故事里,安排一点少女心事未尝不是一种甜蜜。 那个时代已经离我们遥远,显得只是历史书和电影文学对人们陈情和背诵。 战争和屠杀并没有完全消失,也仍然存在着跟战争屠杀相同恐怖的暴力,仍然存在女孩像是躲在阁楼上的猫的叙事。 在我念初中的时候,构造了一个虚构故事,在日记本里。 我说:战时有这么两个青年男女躲在地下室里,他们通过互相写日记去掩饰这种恐怖和无聊,他们从前读了许多书,但是书都带不到地下室来,一开始他们还能聊书上的事情,后来两人的记忆里那些书的内容都开始偏差,他们发觉自己已经讲不清楚任何一本书的事情了。 后来没有继续写了,也许有写,只是我也记不清楚了。