鳄鱼街 Street of Crocodiles(1987)

简介:

- 《鳄鱼街》改编自波兰作家Bruno Schulz的同名短篇小说 ,它更进一步地将有机材料和机械物体做了混合使用。一个男人往一台老放映机的镜头上吐了口唾沫,这台发霉的机器就运转起来,把观众带进一个灰尘污秽中的阴曹地府。螺丝从物体中扭动出来,四处活动。一些奇怪的机器毫无目的地重复着没有效益的工作,一个小顽童将光照射在无生命的物体上使它们活动起来。

演员:

影评:

- 男人往一台老放映机的镜头上吐了口唾沫,机器运转,透过盒子诡异的迷宫般的街道交错,我们进入地图上残败倾颓的一角——鳄鱼街。这与布鲁诺舒尔茨《鳄鱼街》的开头相互呼应——

“从那个越来越模糊的远方边缘上,城市屹立着,向地图的中心生长,起先是 一大片没有差别的地区,一个街区和房屋的稠密的混合体,被一条条深谷似的街道分割开,在第一幅详图上,成为一群单独的房屋,通过双筒望远镜看,形貌被刻划得轮廓异常清晰。”

短短的二十分钟最真切的就是阴影和灰暗,像是被浓郁的墨汁泼洒过的世界,又像是灰扑扑的粉尘腻在蜘蛛网上,伸出手一抚全是色泽可疑的虫尸。我仿佛身处这样一个场景:浸着冷雨的夜晚,灯花兹兹作响,突然冷风一吹微朦的光忽闪忽闪,啪得一声灭了。

这种破败衰颓的灰暗是舒尔茨小说里隐隐约约的背景,他的短片中纵使有那么多荒诞不经,可都泛着暗色的底子。而奎氏兄弟非常巧妙的通过各种对景深、光影、空间的运用引人走入这个冷风瑟瑟的世界。

舒尔茨笔下的鳄鱼街是阴霾的,“角落和凹处都被泡在深褐色的阴影里”,千疮百孔。密匝的空间压抑,到处都是颓败的梦境。在街道上游荡,摇摇欲坠的房子,肮脏的玻璃透出黑糊糊的街景,杂货店里蜘蛛网不满了粗糙的墙壁,灰暗的广场上摆满了劣质的蜡像和人体模型......

“整个地区飘浮着懒洋洋的、放荡的罪恶气味;房屋、店铺、人,有时候看来只是它的发烧的身子的一阵哆嗦,它的热病造成的乱梦所引的鸡皮疙瘩罢了。”

在这个梦里飘散着大麻叶迷醉的芬芳,苍白晦暗,昏昏沉沉。欲望罪恶,交织着懒散颓唐,像是被这个高速运转的世界抛下的弃婴,在逼仄的橱柜里暗无天日的生长。这里的居民,这些工业时代的弃婴们,漫无目的的在这个巨大而空洞的废墟里闲逛,如同被深渊吞噬般无声无息的隐没于阴影之中。

“他们(鳄鱼街的人)给人的印象仍然是在单调地、漫无目的地闲逛,是一溜儿昏昏欲睡、受人操纵的人。奇怪的、猥琐的气氛弥漫着这个场面。人群懒洋洋地涌过去,而且说也奇怪,人们只能模模糊糊地看到他们;那些人慢腾腾、乱糟糟地经过,从来没有显得一清二楚,轮廓分明。我们只是有时候在许多乱哄哄的脑袋中间看到一个生动的、发火的神情、一顶斜戴的黑色圆顶硬礼帽、刚讲完话的嘴唇呈现的微笑所绽开的半张脸、一只迈出步子去的、永远固定在那个姿势的脚。”

他们是幽灵,像短片里那样有着空洞的眼眶,面无表情,直视着橱窗里破败垃圾和断肢残臂。没有眼珠子的幽灵,没有后脑整个头像被锯掉一块的幽灵......于是我们看到了这个黑洞般的空间——一锈迹斑斑,一群铁钉螺丝偷偷奔跑,蜘蛛网,玻璃橱窗里的破烂......

这个房间里除了摘掉了眼珠和大脑的幽灵们只有一个男人木偶和一个孩童木偶。孩子和男人似乎被玻璃隔绝,孩子透过玻璃看过来看过去,如同透过万花筒窥视这个荒诞的世界。而男人木偶,只要看过舒尔茨的照片和自画像就能发现,它正是舒尔茨本人——倒三角似得脸型,高高的发际线,撇出一种诡异弧度的嘴。它被幽灵们分解,一下一下抚摸着它的头。还有血淋淋的人体器官——那一团无知无觉的肉,鲜红软绵的在垫板上等待着,等待着被剖开被肢解。于是观者直面惊悚与残忍,待宰的肉体,仿佛能给人一种残酷的满足,像是面临无处可逃的命运,像是某种暧昧的欲望。

沦陷在这个幽深阴郁的梦里,唤起潜意识里的对于空洞的坚硬的工业文明的恐惧。密集的铁钉,空洞的人偶,腥红的器官,它们是这个被城市遗弃的街区最真实的表达——坚硬的工业文明下个体的无助和欲求。

奎氏兄弟对于血肉的运用让人不禁联想到史云梅耶,事实上他们的确推崇史云梅耶,他们动画整体风格都是阴郁森然,有点类似于捷克啊波兰啊的动画气质。

二十分钟的时间不长不短,仿佛跌入阴霾的梦魇:

我经过了深渊,闻到腥臭的腐败,一切都是灰蒙蒙,支离破碎的,泡在福尔马林里的肢体渗出鲜红,望向锈迹斑斑的齿轮。 本周三(12.18),VCD影促会举办了《鳄鱼街》《马尔多罗之歌》以及《拔摩岛的夜》作品赏析活动。观影结束后,各位影友与著名诗人多多,就诗歌与电影等话题展开了热烈的讨论。为了帮助大家进一步解读《鳄鱼街》,VCD影促会将一篇奎氏兄弟的专访带给大家!欢迎大家一起讨论!

编者按:“《鳄鱼街》是斯蒂芬·奎和狄莫瑞·奎于1987年拍摄的动画短片,本片改编自布鲁诺·舒尔茨的同名意识流小说。本文节选自2001年10月安德烈·哈比卜对奎氏兄弟的专访,访谈内容涉及文学的改编,音乐的编排以及电影中的隐喻,奎氏在本次专访中对《鳄鱼街》里晦涩难懂的设计做出了深入地解读。”

▲《鳄鱼街》海报 © BFI

▲《鳄鱼街》海报 © BFI原标题 | 透过黑暗的玻璃 ——奎氏兄弟专访

作| 安德烈·哈比卜(André Habib) 译 | VCD影促会

原文由安德烈·哈比卜转录,并于2002年3月刊载于Senses of Cinema, 本文为VCD影促会编译,略有删改。本文约6000字, 需阅读19分钟。

▲奎氏兄弟

▲奎氏兄弟此访谈于2001年10月20日在魁北克蒙特利尔的阿卡西亚斯进行,安德烈·哈比卜由转录。

这段与斯蒂芬和狄莫瑞的访谈记录于2001年10月的三个独立活动之际。蒙特利尔的魁北克电影中心正在举办他们的电影回顾展;新电影媒体节正在放映他们根据霍夫曼的故事改编的最新舞蹈片《睡魔》(2001);加拿大人大芭蕾舞团正在上演柴可夫斯基的芭蕾舞剧《黑桃皇后》,并委托他们打造一系列的舞台投影装饰。在如此紧张的日程安排中,两兄弟抽出时间进行了这次罕见而珍贵的会面。会面不仅展示了他们卓越的艺术成就,也展示了他们的慷慨、幽默和宽广的好奇心。

录制进行了很长一段时间,我们从文学、电影探讨到音乐、舞蹈和灯光,思想与美妙的问答就像我们之间川流不息的织线。你永远不知道是从哪开始,在哪结束。语言打开了这个空洞、隐秘的领域,音乐流淌在他们的字里行间,仿佛一个交响乐指挥家,耐心地释放着微小奇迹里的遥远回声。从1968年偶然发现“卡夫卡式”,到2000年凶猛而又美丽的电影《论缺席》,奎氏兄弟从未停止在脑海中或镜头里勾画模糊的符号和异类的线条。如果文学——通常是东欧文学——是他们电影的来源(《鳄鱼街》[1986]、《梳子》[1990]、《本杰明塔学院》[1995]),那么他们所有的动画和小说作品都在努力从中提取隐秘的音乐、亲密的舞蹈、以及令人不安的诗歌。

近年来,奎氏兄弟的电影混淆了真人和动画之间的界限,他们的实验也在这个方向上继续进行着。除了电影,奎氏还参与了视频剪辑、舞台装饰、广告和舞蹈视频。这种多方面的表达只能从一部分解释他们的成功。让他们成功的决定性因素是电影里难以捉摸的力量,它引起了动画导演,电影学生,视觉艺术家,文学学者以及哲学家们的好奇与钦佩。似乎他们所有的电影都带着一定的“多元边际”,准确地说是因为他们抵制所有明显的分类。换句话说,他们的电影就像一张刺激旅程的请柬,一次穿越糙面镜子的漫步。由于奎氏双胞胎特殊的访谈习惯—他们习惯替对方完成句子,我们无法在任何回答中分辨出是谁给出了答案。因此在接下来的内容中,答案将由一个人来回答。

AH=安德烈·哈比卜

Q=奎氏兄弟

安德烈·哈比卜:我昨晚在亚历山大·索库罗夫的电影《金牛座》(2001)的放映会上看到了你。我知道你们很欣赏他过去的作品。你觉得这一部怎么样?

奎氏兄弟:其实我们更喜欢《交头接耳》(1993),但这部电影非常漂亮。但我当时有点累了。进进出出,没法全身心投入,感觉有点像电影里的列宁。你知道这种感觉,当你还不知道周围发生了什么事的时候,就有一群窃窃私语的护士和人们在跳着奇怪的芭蕾。这感觉很妙。

AH:我读了布鲁诺·舒尔茨的《人体模型》,就仿佛舒尔茨已经看过你所有的电影了。

Q:我们也看了“他的”所有电影!(笑) 就好像是他自己秘密写好了剧本。我记得我们第一次读舒尔茨,那时英国电影协会(BFI)要求一位作者挂名我们的新电影,于是我们立马提议舒尔茨。这是一个非常大的挑战,因为我们一直在阅读他的作品,我们认为这是我们真正想要的方向。舒尔茨是个很有力量的作家,他在某种程度上解放了我们。往后我们可以围绕着布鲁诺·舒尔茨拍电影,同时不停尝试着理解他的世界。

AH:他的美术设计和你的电影很接近。

Q:他是我们工作的秘密催化剂。即便是在我们改编罗伯特•沃尔瑟的作品时(《本杰明学院》),对作品拥有所有权的瑞士律师对我们说:“你们必须像对待舒尔茨那样对待罗伯特•沃尔瑟。”律师能这么说真是太好了。

AH:你怎么看沃尔瑟、卡夫卡和舒尔茨,我是说他们三个都有这种书信体,日记式的写作方式。

Q:这是一种非常亲密的方式。这也是我们喜欢他们的地方。他们不会试图写得过多,以至于让我们感到害怕。

你想象一下,在布拉格的某一天,在一个街角,你可能看到舒尔茨从街道的一边走下来,沃尔瑟从另一边走下来,而卡夫卡已经站在了那里。这样他们不过是途经此处。再想象一下,如果有人用摄像机拍下他们。可能会稍微失焦,因为那个人正在拍摄其他东西,例如时钟。(笑)。

在某种程度上,一个人的阅读是杂乱无章的。他们三人之间没有直接的联系,但是你会在多年之后明白,某一个瞬间,你会突然意识到星群中的一致性。在混乱中,你已经将一切汇聚。(沉默) 他们可以互相问路,一起迷失在布拉格。“我迷路了,我也是……”

▲《鳄鱼街》截帧 © BFI

▲《鳄鱼街》截帧 © BFIAH:我想到了塞缪尔·贝克特,在他的电视电影中,他经常玩弄箱子的概念。我的意思是,电视机变成了电影放映机的复制品。你的电影里,也有类似的情况,我想知道这是否在某种程度上与电视机有关。换句话说,你的电影最初是设计为电视放映呢,还是大屏幕放映呢?

Q:我们有一种错觉,我们的电影是为电影院准备的,虽然它们最后总是出现在录像机和电视上。《鳄鱼街》第一次放映时,我并没有什么印象,但《论缺席》第一次在科隆的大屏幕上放映时,我被这种放映方式深深折服了。 AH:《论缺席》是在放映机上放映的,对吗?

Q:是的。你知道,将《鳄鱼街》投射到大屏幕上将会很有趣,不仅有完整的画幅,还可以拉伸。在这部电影里,你会觉得一切都比生命重要,感觉就像一部西部片。(笑)

AH:你的电影经常与捷克和俄罗斯的动画师伊里·特恩卡,杨·史云梅耶等人的作品联系在一起。尽管如此,你的电影对摄影的深刻探索几乎和动画一样多。对我来说,这在一定程度上赋予了它们特殊性。

Q:我们想创造一个透过肮脏的玻璃看到的世界。当然,这样的镜头并不有力也不清晰。你不能准确地理解它,因为它是难以捉摸的。聚焦也是一个很重要的问题,因为当你使用这么大的镜头并且聚焦在一个细节上时,所有的东西都变形了,没有一个镜头可以处理这种范围内的细节。我们把它看做一个加号。焦点所在和焦点之外的景象迫使你专注于一个细节。随着我们对电影制作越来越有经验,我们变得越来越小心。我们试图创造这样一个宇宙,在这个宇宙中,我们不断地问自己,我们到底有多少想要显露,又有多少想要留在黑暗中。

AH:但是黑暗(也就是焦距外的东西)在你的电影中同样重要。它也有意义。

Q:是的,负空间可以变成正空间。

AH:你和音乐人的合作是如何进行的,比如你和莱斯克·扬科夫斯基,他为你的很多电影,包括《鳄鱼街》,都做过配乐?

Q:莱斯克·扬科夫斯基是波兰人,他几乎不会说英语。我们又不会波兰语。至于《鳄鱼街》嘛,我们就让他给我们一个惊喜,几个月后我们就收到了一盘录音带。我们后来又说:“再给我们一个惊喜吧”,他又寄给我们一盘磁带。然后我们问他能不能给我们一个吹口哨的声音,以及在电影最后加上舒尔茨文本的旁白。他竟然亲自念了。

AH:从某种意义上说,音乐是由客体产生的,而它又产生客体。

Q:是的。就好像客体里包含着神秘的音乐,而我们想要释放这种音乐。我们收藏了所有莫斯科电台的磁带,是我们自己录的,我们偶尔会听听。他们创造了自己的咒语,并将所有的静电和干扰汇聚在一起。我们把它们放在《平安夜》里,《鳄鱼街》里。很久以后,我们通过一位俄罗斯朋友得知,电台里是一位俄罗斯女演员在说话。这是一部俄罗斯广播剧,音乐是由一位住在乌兹别克斯坦的俄罗斯作曲家创作的。声音和静电开启了这个世界。我们一直以为这是布鲁诺·舒尔茨的城市,德霍比兹的声音。这其实是助兴用的背景乐。

我们曾经看过基于舒尔茨的文本创造的歌剧。太专业了!舒尔茨不会想要一个专业的管弦乐队。他想要的可能是一个两人的管弦乐队,孩子们来演奏,他们穿着脏衣服,连指甲也是脏的。东欧有这种趋势。莱斯克学的是音乐和民族学,他一直着迷的是民间音乐、小型乐团和波兰的吉普赛音乐。当他录制音乐时,他会把麦克风放在离乐手很近的地方,这样你就能在他们弹奏吉他或小提琴时,感受到手指甲以及指甲下的泥土。我们很喜欢这样,我们认为它们的天然状态没有被完全清除。我们的录音棚是单声道,不是杜比立体声。在《本杰明学院》里,我们可以很自豪地说“单声道”。但另一方面,当你听说索库罗夫以及他使用杜比系统的方法,杜比系统虽然不擅长处理大的效果,但很擅长处理微妙的细节,像是流言蜚语。这些窃窃私语很有暗示性,我们愿意在这些方面使用杜比系统。

AH:在《平安夜》里,唱片的自然痕迹也很有力量。

Q:实际上是电台的静电干扰。

AH:听起来像是唱片里的。无论如何,它都是那个世界的一部分。

Q:这就像是微弱的闪光,透过钥匙孔的享有特权的窥视,我们突然意识到,这个小宇宙可能正在受苦,呼吸微弱,但是它的生命在努力跳动着。这本身就是宇宙的隐喻。你可以把这个比喻扩大到政治层面,到阿富汗正在发生的事情。你可以这么说。这些人生存艰难,而现在,灯光突然照在他们身上。我们突然意识到它们的存在。

AH:这么说吧,隐喻在你的电影中是普遍存在的,尽管它们在很大程度上嵌入了东欧式的感性。他们有某种沉默的特质,也可以说是俄国人的沉默。但他们也有一些可以触动多数人的东西。我们可以在很多情况下使用或者思考它们,例如贫穷、饥饿、疯狂、孤独。

Q:应该说,我们是通过卡夫卡发现的东欧,他在20世纪20年代写作,在1910年到1924年间写日记。当然,我们1983年第一次访问布拉格时就说过:“这是卡夫卡的布拉格”。但是,当我们身处那里时,我们也意识到,它不是卡夫卡的布拉格。那是另一个布拉格。总的来说,他在那个时候是被镇压的。在共产主义政权时期,你找不到他的书。在街道的拐角处有一座雕像,有人在上面乱画了一个“百年”。我们知道,在1983年——卡夫卡出生于1883年——捷克人没有庆祝他的100周年纪念(尽管人们知道卡夫卡)。我认为这是一次精彩的剧情转折。同样的事情也发生在舒尔茨身上,他当时也受到了压制。

AH:那,你不认为,一个遵守制度的卡夫卡会背叛他的作品吗?

Q:我知道。

AH:我无法想象卡夫卡得到诺贝尔奖的样子,尽管他比任何人都更有资格。有些事情就是不可能发生。

Q:想象一下罗伯特·沃尔瑟西装革履地去一所学院领奖。这就是不可能嘛,你必须承认。(笑)

AH:当你改编一个故事或一部小说时,你的工作方式会有什么不同吗?你改变创作方法了吗?

Q:当你正通过阅读发现一些东西的时候,你的大脑也在问:“这能不能以一种平行的方式,拍成电影呢?”你能不能把沃尔瑟在书里创造的东西变成一个平行的宇宙吗?能不能把文本从书里解放出来,同时在视觉和听觉的层次创造一个等价的宇宙?这是对作者的一种无声致敬,进而转变为一种具有强烈个人色彩的致敬。你最终意识到,你唯一的致敬,便是将作者的名字放在了影片最后的字幕表里。你希望布鲁诺·舒尔茨的遗产继承人们不会生气。这就像人们在改编普鲁斯特,你必须这么做。芭蕾舞和音乐也是一样。亚纳切克还以陀思妥耶夫斯基为原型写了《死亡之屋》,这也是很正常的。你必须深入挖掘你要改编的东西。最重要的是,这是一件及其亲密的事,你在为自己发掘并释放一个宇宙,并看看你能用它做些什么。

▲《鳄鱼街》截帧 © BFI

▲《鳄鱼街》截帧 © BFIAH:看了你的电影后,我读了舒尔茨的《鳄鱼街》。有趣的是,舒尔茨的文本就像一张地图,你可以在上面放置不同的元素。

Q:事实上,我们从不同的故事中提取了大量的元素,并把它们堆积在一起。我们还从舒尔茨那里收集了很多其他的东西,甚至其他一些我们认为类似舒尔茨,属于舒尔茨宇宙的东西,并将他们放进故事里,赋予了这个故事一个戏剧性的维度。他不一定要写过这些,我们也不清楚是不是他写的。我们并不确定什么是属于我们的,什么是属于文本的。 许多年后,你说:“我们早就知道了。”这是一种机制,你会在潜意识里抓住某样东西并绝不放手,这也是你真正的操作方式。我们的工作方式非常直观,非常得心应手。就好比我们制作一个装饰品,狄莫瑞在那边。他从左边开始,我们试着在中间会合。这就是它有机增长的方式,是一个持续探索的过程。但你内心深处的小剧场一直在说:“这是可行的,因为某个原因。”音乐也是一种压力。它一直是一个给予和索取的过程。我们现在的工作是一片混乱。(笑)通常都是一片模糊。我们想要拍摄,就只能在一些无法迅速成型的事物里,试图找到一个形状。

AH:你认为人们会过度解读你的电影吗?

Q:当然会,但这是不可避免的,也很正常,因为我们没有提供答案。我们不想说:“某某象征着某某。”通常,我们自己也不知道。但这也是一种权利,你可以提出自己的想法,提出或暗示其中的意义。我不知道,我们最终想做的是什么……比如说,在《鳄鱼街》中我们最喜欢的一个场景,在这个场景里,奇怪的机器发出有节奏的声音。我们认为这种节奏奠定了整部电影的基调。每隔24帧就有这样的声音。整部电影便以这种节奏为背景展开。在不同的窗户里,每一个物体都在按照这种节奏工作。伴随着这种脉搏,这种深层污染式的节奏也许正秘密地统治着宇宙。在黑暗的节奏之上,我们会让那个人从钥匙孔往外看。我们使用了多罗毕其的音乐。一开始只是微弱的漂浮的笛声。你几乎听不到。突然间,脆弱的生命,微小的物体,还有蒲公英,从它的支离破碎中重新组合起来,它们进行着一场变革,并成为焦点。一切都变得难以捉摸,我们只能重新开始。

这是一个没有脚本的场景,我们在实验中发现的。我们从实验室把它拿回来,然后对大家说:“我想我们发现了一些东西。”当然不是向全世界广播。但是,在我们之间,我们开始意识到那里有神秘的素材。在这个区域,在第13个自由月里,神秘的事情发生了。一个人来到街角,从一个洞里往外看,所有无关紧要的元素排成一行,所有的视线也在那一刻排成一行。也许这不过是一个冰块,它只是稍稍改变了硬度和冰块的性质。当然,这一切都是隐喻,我不确定我们是否知道它是什么,但你知道,在内心的深处,有一些东西正试图呼吸,复苏,可能是一个昆虫王国,又或者是分子王国。这是一个舒尔茨的宇宙。就好像一个瞬间,或是一个来自卡夫卡日记的小片段,却给人一种宇宙的感觉。它不必被完成,也不必有开始、中间和结尾。它就在那里,挣扎着从不完整中活下去。我们现在知道,动画可以记录这一切,这是我们在《论缺席》中知道的。我们混合了动画、像素和真人表演,然后说:“谁在乎呢?”没人需要知道。只是在最后,它必须像电影一样运作。

AH:就是这些小东西,用舒尔茨的话说,浓缩了“马特的神秘一致性”。这些微不足道的小东西有它们自己的形而上学。

Q:我们还有一个关于舒尔茨《沙漏下的疗养院》的项目。我们想在其中结合一些他的论文。但怎样才能不显得刻意呢?它们是如此伟大的主题。想想这是一个在破旧的小校舍里工作的人,教孩子们缝纫和绘画,和他的妈妈住在一起,渴望有一个假期,和更多写作的时间。

AH:在《斯凡克梅耶的小屋》里有这样一个标题板:形而上的游戏室:触觉实验。它是形而上学和理智的综合了,这就是你们电影的核心。

Q:是的,就像舒尔茨写的《鳄鱼街》只是地图上的一个空白区域。舒尔茨完成的非常漂亮。如果你保持敏感,并等待它,人生是可以这样理解的。我们内心深处都想要这样生活。我们想从镜子里往外看,而不用出来,或者愉快地迷失在森林里。

AH:恐惧中带着兴奋。

Q:是的。恐惧,不安。不安是一种非常微妙和令人烦恼的东西,也非常真实。我们知道那种感觉。你觉得自己很好,但内心深处却有某种东西在操纵着你,一想到这就很不安。

AH:你的很多电影都有揭示真理,甚至是引发疯狂的力量。(笑)

安德烈·哈比卜, 透过黑暗的玻璃 ——奎氏兄弟专访,电影感杂志,,2001-10-20. 翻译转载已获得授权。

译 | 张雷

感谢Senses of Cinema授权转载

参与活动或咨询

欢迎添加VCD影促会微信客服

欢迎添加VCD影促会微信客服版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

作者:VCD影促会(来自豆瓣)

国际影像文化促进会World Organization Of Video Culture Development

国际影像文化促进会(以下简称:VCD 影促会)于 2017 年夏天在北京正式成立。作为一个非营利机构,它致力于搭建一个观影、学习和交流的平台,向公众普及和推广艺术影像。一方面,VCD 影促会以举办影像资料展、文献展、讲座和学术研讨会等方式为更多人提供影像艺术教育;另一方面,它也通过自身平台挖掘更多优秀的影像艺术作品,在为其提供放映机会的同时助力青年影像艺术家持续创作。四季影展Lumen Quarterly四季影展是VCD影促会的主要落地项目之一,它立足于长期稳定地为观众展映高质量的艺术影像作品,并通过主题论坛,讲座,文献梳理等方式优化观众的观影体验。此影展更加看重个人经验在文化有机体中的作用,并试图由此出发,以最开放的态度,将艺术电影、实验影片、短片、动画、影像艺术等多种类的影像作品有机的结合在一起。为此,影展以我们所熟悉的春、夏、秋、冬为时间轴展开,每三个月邀请一位艺术家或文化人担任策展,按主题挑选影片,长期不间断地进行展映。通过这种穿插,比照式的放映方式,VCD影促会希望能够开放性地引起话题,使观众从更丰富的层面和更平易近人的角度对影片以及动态影像本身产生更多的认识。

【个人记录非影评】对舒尔茨和奎氏兄弟都还停留在初识,不足以写出影评。最开始得感谢假期里看的一篇论文分析的就是上世纪红极一时的奎氏兄弟的文学改编作品。作为一部改编作品(我一定要写舒尔茨的任何文集的一个分析,对他的喜爱暂时性超越了我对陀氏和borges的着迷),这是让我很期待的,因为舒尔茨在我的感受中,他不是写作,他那就是画画。所以会让我有种初印象,改编他的作品成为视觉艺术一定会较容易且出彩。回到本片(我对比着原文思考奎氏兄弟的改变思路,看的少所以很多地方还是没有挖掘出来。而且网友们常常提到杨·史云梅耶,确实觉得适合连起来观赏),最大感触是本片对于原著中鳄鱼街“致命的暗淡无色...这里的一切都是灰蒙蒙的,像黑白照片或者低劣的带插图的目录册”的还原。不得不说,短片比我读原著的感觉更加灰暗。原著我还觉得黄昏还愿意施舍一点用剩下的微光给这个街区,没想到短片里真还就只有灰与暗了。不要问我开头的那个进入剧场吐口水的改编,没想出来,原著更多是对地图上与实际街区的描述,反映的是对鳄鱼街的异质的描述。在这里我得停一下,因为刚才看到零几年对奎氏兄弟的采访里表现了创造者是从不同的故事中积累元素去还原一个舒尔茨宇宙。所以我也只能再次审视舒尔茨的鳄鱼街再继续自我解析了。这里就简单记录下第一遍关注的一些点,等待之后的修改:1、开头男子看完地图,向类似”微缩世界“的机械装置里吐了一口水,接下来,零件齿轮开始运转,这样一种”画中画“的设计是如何强调现实世界和鳄鱼街区的世界的区别呢?尤其是,在真实世界中的男子帮助下,第一只出现的人偶挣脱了身上的线,这样的一个操纵但又放归“自由”的方式体现出什么?2、钉子的运动和怀表的肉的隐喻还是没懂。3、很明显,这名男子是短片中“微缩世界”的观者,他是一个“闯入者”的形象么?第7分钟有从他的视角去观看鳄鱼街的样貌,他是“异化”的那个个体么?接下来就思考他和小男孩的关系。然后我突然发现他和小男孩好像也不在同一个世界,是橱窗相隔的世界?但是我看了光的反射角度也不一样(小男孩用反射的光唤起动力也是我有的一个疑惑),他俩应该是在一个世界了(从剧场进入了那个升起的玻璃世界?)4、裁缝店可精彩了,我选择之后再来分析......

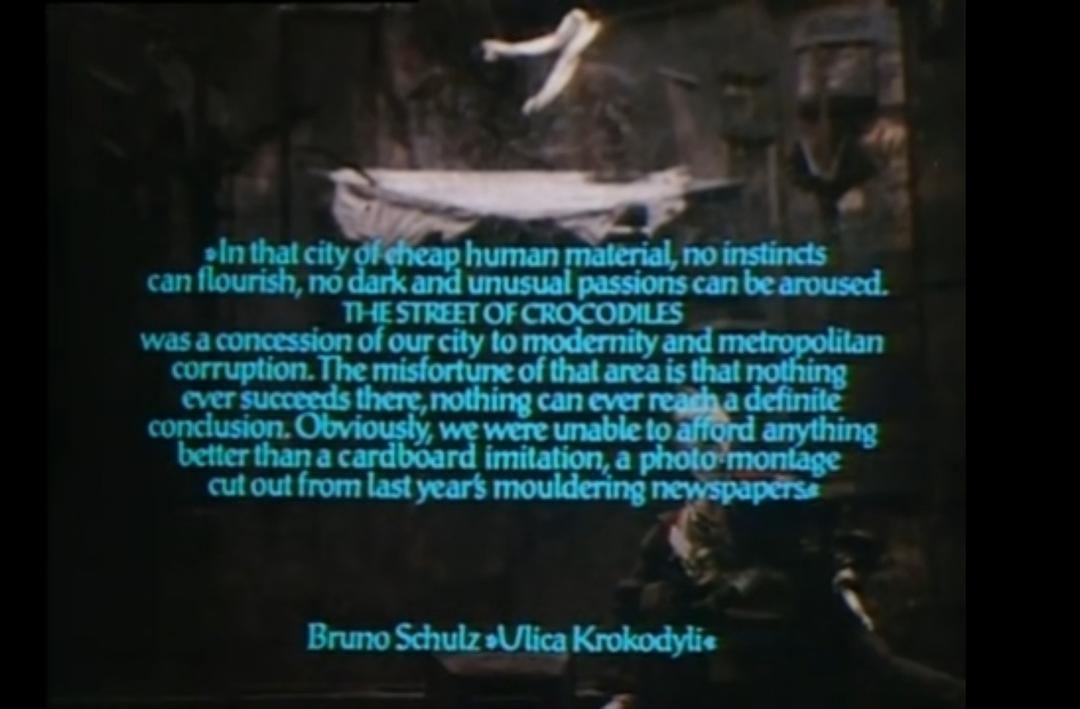

和布鲁诺-舒尔茨的《鳄鱼街》没有任何关系。 小说在讲浮华,该片在讲落魄。 小说在讲一个娘娘腔的店员,该片在讲一个被恐惧包围的男人。 唯一的相关性在于片尾引用了《鳄鱼街》的结尾: 在这个充满庸才的城市里,人性本能的张扬不知从何说起,更不要说激起黑暗和异常的激情了。 鳄鱼街是我们这个城市对现代化和大都会腐败现象的一种迁就。显然,我们能提供的东西不会比一张纸的复制品、一张从去年的碎报纸上剪下来的拼帖画片更佳。