旅行者的需求 여행자의 필요(2024)

简介:

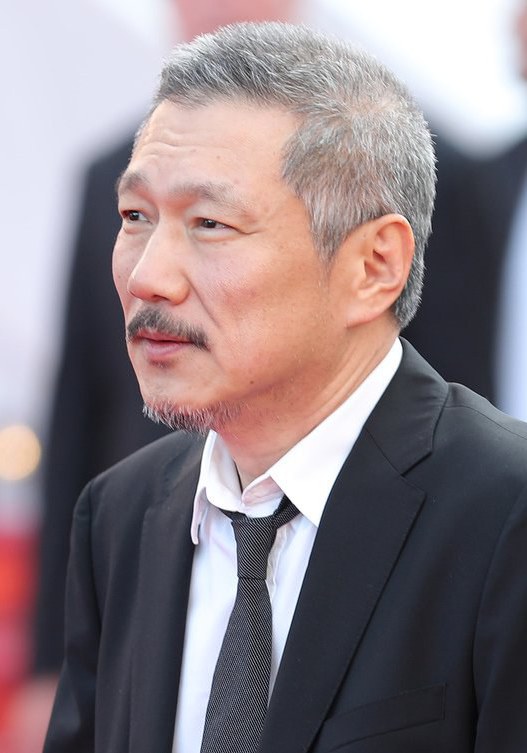

- 来自法国的旅行者伊丽丝在韩国担任法语家庭教师赚取生活费。语言的隔阂让她和学生之问的交流充满错位感,东亚文化中不善于思考和表达内心情感的“痼疾"又与渴望交流与开放的心态交织在一起,触发了只有异国旅行者才能感受到的特殊孤独与惆怅。被誉为韩国作者电影第一人的导演洪常秀继《在异 国》《克莱尔的相机》之后与法国国宝级女演员伊莎贝尔·于佩尔再度合作,用极简主义的拍摄手法呈现细致入微的人际关系精妙互动,斩获2024年第74届柏林国际电影节评审团银熊奖。

演员:

影评:

文 /

排版 / 封面设计 /

全文约3300字 阅读需要8分钟

我们通常会说,电影凝结和保存了时间;但有时,以某种意料之外的方式,电影反过来成为了时间之流逝的见证者。我指的是那些“系列电影”,故事在时隔多年之后被以这样或那样的方式延续了下去,但其中的角色却随着演员一同不可避免地老去了。这正是《双峰:回归》最首要的美丽之处:在那些挂着明显的衰老痕迹、但仍能为我们一眼辨认的熟悉面庞之上,在那些因年龄增长而愈发沙哑和颤抖的声线之中,反映出的是一种超越了电影之虚构性的绝对真实力量。当然,时间的风蚀在任何电影中都普遍存在,并不从属于某位特定艺术家的天才,电影作者所需做的只是向这种力量敞开怀抱;即使是那些最受低俗虚浮之叱责的类型片系列的重启之作,《惊声尖叫4》甚或《夺宝奇兵5》,其中主人公衰老的身躯也同样散发着一种最为原始的动人。

Twin Peaks: The Return (2017)

Twin Peaks: The Return (2017)当然,一些与其演员建立了更专注的关系的电影,更有能力观察和记录下时间流逝的刻度;这其中也许包括了洪常秀的最新作品《旅行者的需求》。从2012年的滨海村落,到2017年的戛纳电影节,再到如今不知名的韩国小镇,伊莎贝尔·于佩尔已是第三次作为主演(之一)出现在他的电影中,这次,她的名字是 Iris,一位独在异乡的法国女人。她在街头闲逛,对四处篆刻着的陌生文字有着莫名的兴趣,偶尔以某种类似于写诗的方式教授法语。相比于同样“在异国”的三个 Anne,以及五年后举着拍立得相机四处拍照的 Claire,Iris 又已经老去了七年;在她的面孔上我们看不到太多的皱纹,只有一种随年龄增长而愈发显眼的健康的瘦削。

다른나라에서 (2012)

다른나라에서 (2012) 클레어의 카메라 (2017)

클레어의 카메라 (2017) 여행자의 필요 (2024)

여행자의 필요 (2024)当这样一位既是国际知名女星、又是一位跨越了七十岁关头的老者的角色,和河成国饰演的年轻男孩共处一室时,整个情境都因为二人的关系而变得奇异——“你对我的爱是对朋友的爱吗?”男孩做出的肯定回答一点也不让人意外,因为我们很难想象电影中会出现另一种答案。事实上,自进入20年代之后,爱情,至少是男女之爱,已经几乎退出了洪常秀电影的舞台,不再作为显要的主题,甚至不再被直接描述。《在异国》的 Anne 与电影中的每一个男性角色都发生了不同程度的关系,在那时,这种排列组合一般的换伴游戏是洪常秀的兴趣所在;《克莱尔的相机》中的 Claire 虽然并不处于情感关系之中,但她仍然是另一个关于出轨与嫉妒的多角恋故事的调查者和见证者;但十二年后的如今,《旅行者的需求》在其尾声中明确地表露出对世俗化的情感的拒绝。这与去年的两部作品《在水中》和《我们的一天》所展露的倾向是一致的,前者将情感作为谜底藏入歌声与海浪,后者则仅仅在台词中无所谓般地提及情感与性,仿佛它只是与任何其它元素平等的一个元素而已。

여행자의 필요 (2024)

여행자의 필요 (2024)这样的变化不禁让人想到:洪常秀本人,或者他所制作的这具电影的“身体”,是否也正如他所拍摄的于佩尔的身体那般地老去了?多年来,洪常秀的作品遵循着德勒兹主义的运动方向,在对自身的不断重复中生成新的差异,我们在讨论此种模型的种种其它性质之前,首先要意识到,它是能最好地记录作者自身变化的时间里程碑。我在《洪常秀笔记Ⅱ:早熟的电影》中曾写过一个观点:洪常秀电影的演进是逆向的,一路从早期的成熟和丰满走向晚期的简洁甚至童真——但这只限于形式层面;论心境的话,近期几部作品都有种苍老的感觉。从前,在尤其是前-金敏喜时期那些被视为代表作的作品中,无论电影的基调是恶毒的讽刺还是戏谑的玩乐,人物之间的互动和台词都经过精心的设计,情境拥有能牢牢抓住观众的趣味性;这些作品可以被称之为“精彩”的,因为它们具有戏剧性的强度——至少导演希望如此,我们能察觉到他想让自己的电影变得更为饱满的愿景。但在近作中,这种强度被有意地削弱了,幽默和讽刺都变得淡淡的,和电影底色中弥漫着的忧郁一样地淡;诸如结构或细节对应之类的常用技巧,也不再是牵动和戏耍观众的手段,而只是让电影本身被进一步分解,变得静默而空旷,难以捉摸。这是否反映出了一种创作心态上的暮气?就像于佩尔的角色从《在异国》的三个有着非常具体的身份设定的人物,变成了一个几乎匿名的、无所凭依的、相当符号化的形象一样,洪常秀的电影本身也越发地抽象和虚弱。注意,这并非是贬义的形容,因为对于电影而言,强健有时是不恰当的夸耀,而虚弱却成为一种诚恳和谦逊——《在你面前》和《在水中》都是因为这种品质而加倍地动人。

당신얼굴 앞에서 (2021)

당신얼굴 앞에서 (2021) 물안에서 (2023)

물안에서 (2023)《旅行者的需求》是洪常秀近作中情节化技巧最丰富的一部,或许接近此前的《小说家的电影》:场景数量增多的同时,人物也有着更多的动态,而不是像前几作那样以静止的对话为主;Iris 在男孩家门口闻到食物的香气,继而切至厨房灶台上正在煮的汤,或者第二部分的女儿开关阳台门的内外镜头切换,这样从人物视角出发的连续性剪辑会出现在洪常秀电影里实属令人意外。但与真正的主流剧情片相比,这些技巧更像是叙事未完全剥离干净而留下的残骸,一些漂浮的能指空壳,它们的出现没有拉近电影与观众的距离,反而令它在不坚定和碎片化的道路上越行越远。同时,与《在异国》一致的是,作为法国人的 Iris 在与片中的韩国本地角色交流时,双方都不得不使用各自母语之外的第三种语言——英语,生疏的语法、别扭的口音、以及循环往复的误解和复读,从最根本的层面将对话推向了失效,进入了洪常秀作品标志性的“尴尬”情境。但不同之处在于,《在异国》男救生员段落中的语言错位大体上是种喜剧效果,而《旅行者的需求》的错位则笼罩着一种诡谲的气氛:尤其是在影片的第二幕,人们不合时宜地、机械反复地大笑和打趣,甚至会让人想到林奇《内陆帝国》中那些扭曲的、噩梦般的对话场景。从什么时候开始,洪常秀电影中的“言语”变得空洞到令人恐惧的地步了呢?《在异国》或《克莱尔的相机》的时期,即便人物们常说些言不由衷的废话,但这些言语总能以说话者并未意图的方式向观众揭示出一些真正的东西;现在情况则恰恰相反,人物纵情投入地交谈,但若是仔细聆听,却发现这些话语什么也没有传递,它们就像人们在 Iris 的再三追问下才说出的“内心感受”那样,扁平得千篇一律。这并不只是因为文化与语言的差异,也不是许多人认为的“东亚性”作祟,而是有一种更为根本的距离将人们区隔开来。沟通的不可能性,这是洪常秀近期电影最重要的共同主题。

여행자의 필요 (2024)

여행자의 필요 (2024)如此,我们可以说,《旅行者的需求》是一部关于人的本质性的孤独的电影。当 Iris 在经历了许多次失败的交流后,半被迫地离开男孩的家,在街上漫无目的地游逛时,她几乎成为了一个安东尼奥尼式的女主角,但比莫妮卡·维蒂或让娜·莫罗更加苍老。《在异国》中的某些段落,于佩尔在海边的小路上走着,在她的体态与步伐中有种不容置疑的坚定,尤其是当她在路口处陡然转身,快步消失在景框之外时。在《旅行者的需求》的开场,我们看到了一个类似的镜头,整部电影最动人的镜头之一:女孩弹着钢琴,Iris 从桌前起身,走到房子的外面;在这里,也许是因为年龄对气质的改变,也许是因为洪常秀的电影基调的改变,于佩尔的步伐变得稍稍迟缓了一些,在《爱之梦》的伴奏下,仿佛一个静静地远去了的幽灵。同样,当她将脚放入潺潺流水之中,试图感受世界的温度时,也发出了一声叹息,这声叹息与十二年前那个“被丈夫抛弃的法国女人”坐在石头上的叹息共用着同一个嗓音,但情绪截然不同;情感上的挫折不再构成漂泊的理由,旅行者所面临的是更为深重的困境。

다른나라에서 (2012)

다른나라에서 (2012) 여행자의 필요 (2024)

여행자의 필요 (2024)在异国,跟随着这样的旅行者,我们看到了什么呢?一个完全陌生、荒凉、辽远的世界。在这里,洪常秀将他近几作对于环境、风景和空间中的细小扰动的关注抬升到了一个新的层面,我们看到了许多被虚焦包裹着的空镜头,树叶在风中摇动,远处的山,水中的游鱼,以及阳光的闪烁的碎屑——当言语的力量日渐衰微,是像这样的微小的、物质性的细节重新填充了电影的实在:Iris 坐在长椅上吹着口琴,男孩伫立在树影下,阳光渐渐照亮他的所在,然后他向树林深处走去。后来我们得知,这很可能只是 Iris 睡在风中的岩石上做的一个梦,当她醒来时,天色已经昏暗。洪常秀善于混淆梦境和现实来做结构上的障眼法,《在异国》的第二幕充分展示了这种技术;但现在,他无需再做同样的事了,因为现实本身已经泛起了梦境般的惶然无措的涟漪。这个世界不再是《在你面前》中那个在死亡面前反射出奇迹的世界,这里的绿色也不再是李慧英看到的充满生机的绿色;它成为了象征着孤独和忧郁的颜色。穿行于这样一个无处不在散发着陌异气息的国度,旅行者想寻找的是什么?她需要用什么去抵抗这种内在于人类自身的陌异?就像许多其它的洪常秀电影一样,《旅行者的需求》的片名不是一个答案,而是一个问题。

여행자의 필요 (2024)

여행자의 필요 (2024)全文完

评分表

相关文章

往期推荐

《旅行者的需求》在外观上很自然地趋近于“闯入者”电影,或者说“访客”电影。这一类电影比如帕索里尼的《定理》、三池崇史的《拜访者Q》,都会有一个陌生的、异质化的人物,闯入一个维持着稳定世俗状态的家庭或个人的生活中,通过激发他们的原始欲望、揭示某种人类本质而达到戏谑、讽刺的戏剧效果。

这位“访客”通常毫无来由,甚至不具名。TA像是一个外星人,一个天堂或地狱派来的使者。TA的到来,并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵。而《旅行者的需求》里于佩尔饰演的Iris,在大部分时候就趋近于这样一位“访客”。在三段故事中,第一段里女孩的哭泣,第二段里丈夫的失态,第三段里母亲的暴怒,都是骤然发生的剧烈情绪波动,这与Iris的到访紧密相连。

但Iris不是真正的访客,洪常秀给了她“旅行者”的身份,让她始终专注在自己的旅行轨迹中。旅行与拜访,Iris在主动或被动地进行这两件事,这也是我们总能在洪常秀电影里看到的:有不止一部电影在同时进行。

作为旅行者的Iris,穿着红蓝相间的碎花裙,披着绿色的针织开衫,戴一顶卡其色的编织帽。一个法国人,在韩国一个不知名的地方,全然陌生,需要不断地让自己实体化。一方面,我们看到她进食、踩水、睡眠以及获取酬劳,这些构成了“旅行者的需求”,也如她自己所言,在异国他乡逐渐找到存续的倚靠。另一方面,Iris与周遭环境在影像层面互相作用:她似乎在某些时刻成为了环境的一部分,又在某些时刻从环境中分离出去——好像她可以在空气中散落成无数的基本粒子,去充盈整个环境,再汲取灵力让这些粒子糅合成形,得以重生。在从仁国家离开之后,Iris来到一处天台,这里布满了绿色,她突然踮起脚,跳起轻盈的舞步,如同在施展魔法。在既像融入环境又像改变环境的影像辩证之中,一种梦境般的场景降临,“绿色”以温和的姿态逐渐渗透进观众的虹膜(Iris的本义正是“虹膜”)。在旅行与拜访的空隙中,Iris成为了某种“回荡”,在粒子态与实体之间循环往复,将他人的语词转译再生成诗句。

正因为我们再熟悉不过洪常秀电影里的琐碎对话,才会对他如今书写方式的转变感到诧异。从《在水中》里断裂的对话,再到《旅行者的需求》里对话双方皆用非母语而导致的无意义交谈,洪常秀似乎已经放弃了语词所能指向的纵深。几乎一模一样的对话重复上演,Iris却保持着奇怪的新鲜感。这或许是作为法语老师的必要职业态度,但当她在美术馆门前偶遇的那个女孩再次提起尹东柱“年纪轻轻就死在了日本的监狱里”时,Iris依然像是第一次听到这件事一样表示惊讶(她几个小时前刚刚听过这句话)。即使对话不断重复且无趣,不断从粒子态重生为实体的Iris也并未表露出厌倦。同样是在这场戏里,我们真正看到了两个Iris,一个是实体化的Iris,另一个则由画面右上方的花丛与正下方的绿化带组成的粒子化的“Iris”。旅行者与访客同时在场,让Iris的存在变得更为游离。

作为访客的Iris,把重复无趣的语句变成了法语的诗句,鼓励仁国不要放弃写诗,为美术馆门口的女孩用法语朗诵诗文。Iris从口中一字一句念出法语,也正是将构成自己的粒子播散开来,让潜在的希望回荡于现实中。或许可以说,洪常秀在创造新的语境,他试图回望早期作品中那些文本内的讽刺,但又希冀于一种从外部介入的笔触。在这里,“等待砂糖在水中溶解”变成了“观看砂糖颗粒在水中的回荡”,似乎洪常秀的电影里已不存在真正的绵延,于是才有了影像的平均化(《在水中》)和语词的平均化(《旅行者的需求》),于是梦的入侵也在时刻滋生:《在水中》的一场戏中摄影师和女演员走出旅馆往景深处散步走远,两棵垂向道路弯曲的树因失焦而变得超现实;《旅行者的需求》结尾处,于佩尔的粒子态分身如同幽魂一般长椅上吹笛子引领仁国找到她。

《在水中》

《在水中》

如今的现实生活中,一如《旅行者的需求》里那样,我们也总是重复着无趣的对话。很多时候,本可以向着纵深延展的交谈,却轻而易举地被星座学、mbti、网络热词终结。就像“驯化AI让AI更有人性”本就是个吊诡的命题一样,人们的交谈也服膺着某种潜在的驯化。人们更轻易地抗拒陌异的语词,抗拒游离在尘世之外的粒子。剖析和讽刺更容易陷入刻奇的陷阱,给出的解答也往往被日常语境吞没。在人生的暮年,洪常秀在电影中长久地回荡着,不再执着于剖析和讽刺,而是怀着一种无力的寄望重新游历那些人世间的情感与关系。他只剩下提问的力气,不再关心是否会有解答。

在《旅行者的需求》结尾,Iris问仁国:“你的家就是我的家吗?你会像朋友那样爱我吗?”两人走向树林里,走入一个缺口,一个像出口也像入口的缺口。我们希望,旅行者与她的被访者向着一个新语境走去,只不过在这个缺口处,回荡如风吹动叶片,永不止息。

放下执念,用心感受

在一个晚春午后,看完这部《旅行者的需求》,心若止水又泛起丝丝涟漪。

情节很简单,一位法国旅客在韩国漫步,遇到了一些人,读了几首诗,感悟了一些事……无论经历了什么最终都会像风过疏竹一般,漂泊的心在日落时分归于沉寂。

机缘巧合,几乎在每年北影节都会看一两部洪常秀的新片,而这似乎已经成了一种生活习惯,用流行的话说就是“仪式感”。这世上真正懂电影的创作者其实不多,洪常秀便是其一。他的影像朴素无华,个人风格浓烈,叙事松散却意味深长,云淡风轻的表象下暗流涌动……区别于那些刻意追求感官刺激哗众取宠的作者,他的电影仿佛天然地为了大银幕而生,只有沉浸在亦真亦幻的光影场域里,外界的喧嚣躁动才会瞬间消失,一切才清澈如水顺理成章。

《旅行者的需求》的编导摄影剪辑配乐工作都由洪常秀一人完成(制片是金敏喜),整体一如既往的“很洪常秀”——极简的生活画面,从头至尾的人物对话,成人交往时狡黠的小心思,那些不易觉察的幽微情绪,藉由对白层层推进剧情,一幕幕日常场景在银幕上复现……无论大小角色,都不是没有存在感的“工具人”,三言两语都似有四两拨千斤之用,不经意间击中观者内心。洪常秀尤擅文学,他的剧本都属上品,每次在电影上用的都是巧劲,却也是半点不含混的真功夫。

一个好导演必然是一个洞悉人心的好编剧,否则就不会寥寥数语勾勒出心旌摇曳人情世故。洪常秀最感兴趣的是男女之间变幻莫测的情感世界,周围环境不过是点缀陪衬,人物的社会关系被刻意抽离,没有错综复杂的剧情,只有日常对话串联起的一个个平凡场景,大家你来我往乐此不疲,如同儿时玩过的“过家家”游戏,貌似不严肃不正经却无比文艺……洪常秀这种调调一般人还真学不来,假如硬要模仿,反而容易弄巧成拙“画猫不成反类虎”。

只不过这一次,洪常秀没有躺在舒适区拍那些熟稔的家常故事,而是像《驾驶我的车》里的滨口龙介一般,突然对跨语言跨文化的人类日常沟通产生了兴趣——话说一个人生地疏的法国女人只身来到韩国土地上会遇到什么?“土著”与外国人谈恋爱会发生什么奇妙的化学反应?

某种意义上,人生就是一场旅行,一个人只有在异国他乡才是最彻底的旅人,因为此时此地最孤独无助。当他(她)来到一个陌生的国度,除了努力克服语言难关,还有更为紧要的事情——首先要生存(赚钱),然后要交流(交友),甚至还需要心灵上的抚慰(情感归宿)……虽然至今还没有人统计过在旅途中发生爱情的概率有多少,但起码在电影世界里,旅途中的艳遇是分分钟的事。比如《旅行者的需求》里,法语老师和青年作家在公园里的邂逅,虽然年龄差异巨大,但他们不惧世俗眼光恋爱同居了,这是本片最大的现实,也是一切戏剧冲突开展的源头。

在这部充斥着法语韩语英语的电影里,不光有人与人之间率真友好的交流,而且你可以清楚感受到洪常秀的老练与纯真,矛盾与简单,他对生活与这个世界的态度。他和所有了不起的“作者型导演”一样,标新立异不拘一格,坚持忠于自己的表达,从一而终。

作为影片主角,于佩尔饰演的法语教师不断与周围人互动,她与每个遇到的人大方拥抱亲吻,犹如一道阳光照进了一片昏暗丛林,带着旅人专属的神秘微笑,而周围人也对她报之以同等的友善与热情。他们彼此畅谈生活,心与心的距离在持续拉进,这是人与人之间最美最简单的一面,也是洪常秀电影所积极拥抱的一面。

《旅行者的需求》这个片名很有趣,揭示了一个普世的真理——旅行者不光整天到处旅行,还需要赚钱付房租养活自己,此外,他(她)更需要在一个差异文化环境中被人尊重理解,以及无条件的爱。

电影里印象最深的几个画面——于佩尔脱掉鞋光脚站在路边小池塘里,这一刻她感到前所未有的放松;在恋情即将被男友母亲戳破之时,她来到楼顶抽烟,若有所思;在公园的石头上她独自睡着了,醒来她怡然自得喝着最爱的美酒,仿佛一切都已不在话下……

一代传奇影后于佩尔松弛自然的表演助推了导演的即兴表达,洪常秀其实最想要的就是这种貌似“漫不经心”的效果。但漫不经心却不等同于不讲究不敬重,因为这源于导演对生活的基本认知——没有太多波澜,最自然最日常最平淡,日复一日,每一天都堪称一幅电影画面,人人都是剧中人……洪常秀的电影是浓缩“诗化”的日常生活,但是日常生活却不像洪常秀电影里那么简单美好,所以电影里的生活场景亦真亦假,在这一点上,洪常秀与候麦可谓同宗同源一脉相承。所以你看《旅行者的需求》的时候会自然发现《春天的故事》的影子,这两部同样的真挚可爱妙趣横生。

《旅行者的需求》是于佩尔第三次搭档洪常秀了(前两部分别是《克莱尔的相机》《在异国》),好的导演与好的演员其实是彼此互相成就的,这些年经过不断磨合,他们之间的合作早已行云流水轻车熟路,电影的质量也因此有了保证,本片更是在今年柏林电影节上大放异彩获得评审团大奖。

《旅行者的需求》片中先后出现了著名诗人尹东柱的两首诗——《序诗》与《老路新步》,这看似“闲笔”的设定,其实也是洪常秀的“初心”,导演发自内心地尊崇这位英年早逝的天才诗人,所以专门安排自己的角色在电影里凭吊朗诵诗人的诗歌,以示纪念。记得法语教师在石碑前和韩国友人讨论尹东柱的诗,其中一人深深跪拜了这位诗人,这一幕设置很动人。

“每天都要写诗啊,永远不要放弃,抵制诱惑,不为回忆所动,你是很棒的年轻诗人……答应我,无论什么时候都不要放弃写诗。” 这是法语教师对小男友的告诫,也是她从尹东柱身上得到的感悟。写诗才能永葆青春,写诗才是活过的证明,真正的诗人必定永远年轻,因为他们有着冰一样纯粹透亮火一样激情澎湃的伟大灵魂。即使不是伟大的诗人,普通人也应当读诗写诗,因为只有诗歌,才能引领我们步入更高的境界。

除了旅行与诗歌,电影还探讨了爱情的无限可能性——话说一个年老的法国人为什么不可以和年轻的韩国人相爱?而且,为什么洪常秀喜欢在电影里刻画“老少恋”?这当然与导演自身经历有关,他与金敏喜惊世骇俗的爱情世人皆知(在韩国却碍于传统观念始终得不到祝福),所以他需要在自己的电影里自辩清白,正如片中的青年作家对自己母亲所说的,“很少有年龄大的人还依然真诚……而她却是这样的人。”,相信真正的爱可以突破世俗偏见,即使历经艰辛也终会抵达幸福的彼岸。爱就爱了,不要迫于世俗压力就妥协,也不必改变自己,更无需解释什么。

当夕阳西下,你从沉睡的石头上醒来,此刻恋人恰好就在身边,你们轻轻相视一笑,然后一起回家,不问为什么,没有一句多余的话……这样的结局难道不是洪常秀心中爱情最美的样子吗?

不禁想起一句话,当你伸开手掌,便拥有了全世界。

2024年4月22日

附:

尹东柱《序诗》

仰望天空

至死无一丝羞愧

为此,在轻抚树叶的微风中

我感到心痛伤悲

我以心声歌唱星星

爱惜一切行将殒灭的生命

还要起程

走我自己的路

今夜,风又轻抚着繁星

1941年11月20日

2024BJIFF# IMAX厅看洪常秀的片子,别有一番风味。再大的影厅,你都会因为洪式尴尬而感觉到拘束与逼仄。可也正是在影厅,逼着你脚趾扣地也要继续尴尬下去,终于有一种窒息之后大口呼吸的痛快。洪常秀的电影,即使很多时候机位与焦段都固定,但就是可以让人物通过简短的对话而压缩周围的空气,然后再给你个空境以喘息之机。如同本片中那只令人印象深刻的狗狗,仿佛也在注视着荧幕外的你我,内心独白却是无聊的人类,重复的戏码。

这次的洪导只用了你的感受是怎样的这样一个问句,就达到了他想要的尴尬与局促。洪导和于佩尔也是老熟人了,但这次洪导终于直接用于佩尔来当审问者来拷问东亚故作热情、礼貌、充实之下的not sincere。首先人物设定就是让Iris扮演口语老师,她用英语的提问直接让我回到练习雅思口语时的抓耳挠腮与欲哭无泪。在那种情境下,东亚学生第一反应是不能冷场扣自己的印象分,第二反应是组织一个还算圆满的答案得到预期分数,我觉得鲜少有人是在真诚的叩问自己的inside true feeling。

所以洪导安排了相同戏份上演两遍的加深效果,无论是钢琴还是吉他,无论是年轻小姐姐还是中年阿姨,都是先感到幸福圆场,再夸赞旋律优美,最后感到恼火,因为自己不是优秀的演奏者,以退为进的自谦,成熟的东亚特色。实则给人的感受就是Iris写在引导卡片上的词,tired,令人疲倦的。尤其是有这样一个细节,Iris两次在他人演奏的时候都小心翼翼地退出或者说远离了声源空间,尽可能的留给演奏者一个感受自我的空间,但是雷同的答案,究竟是外语限制了表达,还是东亚人习惯于压抑真实的自我感受,普遍选择更得体更大方的表达来充当自己的感受,答案已经不重要,重要的是你真正的内在感受。

再引申一点,那个青年作家在社区公园遇见演奏竖笛的Iris时,因为觉得她演奏的太差所以去搭话,Iris的内在感受又是什么呢。很好奇她的回答,能让初次见面的青年作家放下戒备相信她,并把她带回家。

Iris与第二家男主人的沟通也值得玩味。男主人的两次提问问的是Iris的帽子与笔,而Iris直接问到男主人的工作以及他与女主人的利益关系。“她一定很信任你吧”,男主人给出了一个很模糊又很安全的回答——我不知道。只是这次没有伴随着他提问之后那种故作爽朗的大笑,而是很快拿起吉他结束话题转移注意力。他后面的多喝酒以及面对刻诗石碑的跪拜,似乎都有迹可循。女主人对他跪拜的感受是sorry for him,这里的sorry翻译成同情,无比恰当。她似乎也清楚老公的跪拜里有几分是在告慰放弃律师之路的自己。但是她是两人关系中的boss,她内心的最真实感受还是带有些许俯视。如果把信不信任这个问题抛给她,她应该能给出肯定的回答,因为本来也是她给予信任。

洪常秀借于佩尔照见的可不止是夫妻间“合伙”的信任,东亚亲情也可以说是举一反三。第一个女孩在镌刻父亲名字的石碑前泪流不止,但除了“他非常爱我”也没说出特别明了的理由;第二个女主人对父亲的sorry for him译为抱歉,懊悔于没能宽恕父亲在自己年幼时的出走。而她和自己的女儿之间也暗含着许多不满,不理解于女儿的无所事事,在她眼中女儿总是过于轻易放弃。以及无论多大,都要在父母的客人面前表演才艺,这就是东亚子女完成父母show off的宿命。第三个母亲与儿子的联系可谓生疏,但依然可以令人窒息地对他大吼大叫,歇斯底里地以母之名,用我都是为了你好完成对儿子的绑架与掌控。不知道是她俩关系生疏让儿子情绪稳定,相对真诚,还是因果颠倒。

东亚亲情的捆绑式亲密,反而让给母子留出空间的Iris显得深谙东亚处事哲学。其实青年作家似乎是鼓足勇气要对母亲摊牌的,反而是Iris退却了一步。在她担任口语教师的角色时,她无所顾忌地与他人连接关系或是介入他人的关系,但是最后的退却不可谓不是东亚式体面。又或许,她也只是不想再和朋友的母亲去辩论有人会做没有好处的事么这种目的明确的问题,一如她听到第二个女主人钱有时和器官一样重要论点时的惊诧。你做你的泡菜汤,我喝我的马古利。任你背后怀疑中伤,我于山顶大梦一场。

do you still love me as a friend, 是洪式男女关系最精髓也最直击深处的拷问。Iris与青年男作家的关系是模糊的也是暧昧的。男女朋友也是朋友,同居的男女朋友也是朋友。首先,作家是很诚实地表达自己的情感,不管是面对母亲,还是肯定地回答Iris的那个问题。倒是活得热烈又真诚的Iris,面对这份情感似乎需要青年作家踩着她的脚面让她用力。法语教师的幌子,家门前反复踱步,以及那个仅仅是萍水相逢的梦。

梦里的Iris在公园长椅上用力却不那么优美地演奏着竖笛,来散步的青年作家只是安静地经过,没有搭话。我想这也是为什么醒来的Iris会如此发问。活得真诚,不代表活得没有束缚。自由、热烈、热烈、真诚的她,也需要一个肯定的回答,至于偏重的是love还是as a friend,那不重要。化用一句歌词,她明白,她明白,他给得起,于是转身向山下走去。似乎也是导演对制片主任含蓄又笃定的爱的表白吧,他真的,超爱的。

写到最后,跳出Iris,写回于佩尔。红衣配绿裙再搭一顶小草帽,看文字特违和但是于佩尔消化得很轻松。通片最美的两个镜头,一个是索哈在阳台惬意地随着心意起舞,一个是于佩尔拎着凉鞋心无所依般地站在小溪中间,窈窕淑女,宛在水中央。

记2024.4.22观于金泉港国际影城