德军占领的卢浮宫 Francofonia(2015)

又名: 攻占罗浮宫(台) / 罗浮宫法国疯(港) / 占领下的卢浮宫 / 战火中的卢浮宫 / Francofonia / le Louvre sous l'Occupation / Francofonia: Le Louvre Under German Occupation

导演: 亚历山大·索科洛夫

编剧: 亚历山大·索科洛夫

主演: 路易多·德·朗克桑 亚历山大·索科洛夫 本杰明·乌策拉特 文森特·内梅斯 约翰娜·科塔兹·阿尔特斯 安德烈·切尔帕洛维 让·克洛德·希尔 皮特·罗特兹克 弗朗索瓦·斯米斯尼

上映日期: 2015-09-04(威尼斯电影节) 2015-11-11(法国)

片长: 88分钟 IMDb: tt3451720 豆瓣评分:7.3 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

《德军占领的卢浮宫》是俄罗斯大师级导演亚历山大·索科洛夫的最新作品,在2015年威尼斯国际电影节上大获好评,场刊评价高达3.7分,位列第二。

影片中的卢浮宫

影片中的卢浮宫本片也是我个人的2015年度十五佳影片之一,另一部同样在形式上剑走偏锋突破常规的佳作是格林纳威的《爱森斯坦在瓜纳华托》。这两部影片正好可以对照着看,在手法和气质上还是大相径庭的:前者节奏和缓不疾不徐,以流畅的长镜头为主,叙述基调厚重悲沉,科普与历史解说所占比重不低,没有那么主观化,而后者则节奏迅急凌厉,用令人眼花缭乱的杂耍蒙太奇来向爱森斯坦致敬,满溢乐观酣畅的酒神精神,虚构和演义成分更多,是个十分个人化的本子。 作为一位不按常理出牌的作者导演,索科洛夫对运动长镜头的驾驭能力少有人及,影片中常常暗涌着流动的诗意。在2002年的名作《俄罗斯方舟》中,导演大胆采用了100分钟一镜到底的拍法,在冬宫内调集了2000多名演员,将俄罗斯两百年的历史一气呵成地搬上银幕。索科洛夫也从不忌讳拍摄涉及政治历史题材的影片,例如聚焦希特勒的《摩罗神 Molokh》、关于列宁的《遗忘列宁 Taurus》和以日本裕仁天皇为主角的《太阳》。

历史影像记录

历史影像记录 电影片段

电影片段 现场搬演

现场搬演 照片

照片 图解说明

图解说明 卢浮宫内画作

卢浮宫内画作在《德军占领的卢浮宫》中,索科洛夫打破了纪录片与故事片的界限,将电影片段、历史影像记录、搬演、名画、历史文献、照片、图解说明等手段穿插杂糅,而低沉浑厚的男声画外音则贯穿始终,将看似零散的素材整合到一起。这种旁白很容易让人想到历史纪录片,但与众不同的是,这个画外叙述者不仅全知还全能,能自如地在俄语法语间切换,时而打破“第四堵墙”向观众发问,时而与画面内的人物互动交流,在过去、现在与未来的时空中肆意穿行。导演甚至还会跳出来打板,而场记板上片名一栏赫然写着“德军占领的卢浮宫”。林林种种突破常规的手法,都是导演延拓电影边界的勇敢尝试。

片场打板

片场打板你依然能看到索科洛夫标志性的运动长镜头。在展现卢浮宫内的藏品时,镜头始终缓慢移动着——艺术品太丰富了,而影片试图承载的时空又是如此广博,没有时间驻足细品,流动的镜头正如流逝的时间,暗涌着忧伤的诗意。在叙述间隙,你还能看到航拍的鸟瞰长镜头,以及360度横摇,卢浮宫外貌及周边的景致一览无余。导演在形式上玩的花活还包括变换画幅比(这两年比较著名的例子包括泽维尔·多兰的《妈咪》和贾樟柯的《山河故人》)和分割画面等,连同前文提及的各种间离手法,似乎都在不断地提醒观众:你现在看的只是一部电影,不要被貌似纪录片的外表所迷惑,也请你注意我的个人想法吧!

时常插入的航拍镜头

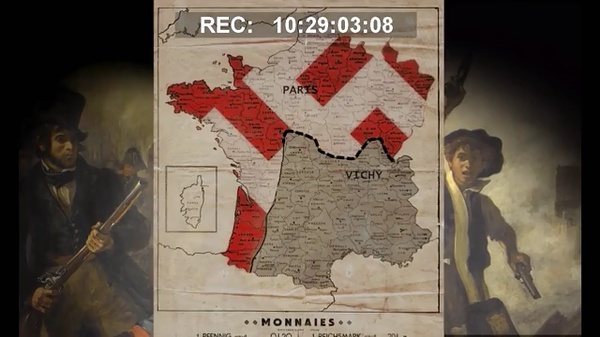

时常插入的航拍镜头的确如此,导演始终在不停地抖私货,发表个人对卢浮宫、对历史、对艺术与政治、对文明与战争的看法。而纪录与虚构手法的无缝交织,也非常便于潜移默化地传达作者本人的思想,最大限度减少了突兀说教的违和感。 姑且不论这些私人看法的正确性如何,只要它们大多能启发观者的思考方向,就是尽可能通达或接近真理的一种途径了。试举几句片中的这类“金句”: “但孩童却总是冷酷无情的,尤其是当他们的父母沉睡时。这就是20世纪的开端:父辈们沉入深眠。” ——言简意赅,一阵见血地点出了二十世纪人类历史的部分本质,是那种“细思恐极”的话。 “也许,这博物馆的价值远超整个法国,谁会想要没有卢浮宫的法国呢?谁又会要没有冬宫的俄罗斯呢?” ——博物馆与国家的关系,一个民族的历史与现状的关系。 “一件作品可由全宇宙释义,而决定它陨灭何处的只有战争。” ——后半句点出战争对艺术的戕害,前半句让我想及罗兰·巴尔特的“作者已死”论,反过来看,有多少文化艺术是源自战争的呢? “也许这一切都不曾发生过,也许一切都是我们欧洲人编造出来的,也许一切只是我们的梦。” ——卢浮宫内许多艺术品等同于战利品,阐释的自由更多在于胜利者和收集者一方。 “在卢浮宫,一切都是关于人类,人类的挣扎,爱恨,屠杀,忏悔,谎言与哭泣。” ——人性和人类历史的一种总结。 “艺术保护者的利益与极权主义国家的意识形态相一致。” ——有一点石破天惊,但又有话只说了半句的感觉。 尽管形式上相当先锋,但影片的主线清晰明了,围绕着德军占领卢浮宫的历史展开,向观众普及了不少历史知识,包括卢浮宫的设计建造史、第三帝国占领法国的来龙去脉,以及德军对“Kunstschutz(艺术保护)”的态度等等。主要人物就是希特勒的艺术管理官沃尔夫·梅特涅(Franz Wolff-Metternich)和负责抢救艺术品的卢浮宫馆长贾克·乔札(Jacques Jaujard),尽管他们两人分属敌对的国家,但梅特涅(很想知道他是不是那位19世纪奥地利首相的后代)会说一口流利的法语,参战前已游历过卢浮宫,对法国文化也抱有一份敬重之情。出于同样对艺术的珍视态度,梅特涅也尽量拖延时间,帮助保护了卢浮宫里被事先运走的艺术品。 影片另一个穿插其间的支线是现代的遇险海员与旁白者的无线电交流。乍一开始,旁白者即展露心迹:“我深陷书本的包围之中,自说自话。” 而船员的回应是:“你现在就像个海员,我们也常常自言自语。” 这话似乎是导演个人的主观表达,但若把这艘在风暴中挣扎的航船视为对古老艺术品艰难传承与保护之路的隐喻,便也可理解成艺术保护人的内心状态。从断断续续的只言片语中,观众终于得知,船上装载的集装箱里有些重要的大型博物馆的艺术品,这个支线的意味也就毋庸置疑了。 值得一提的是,遇险船员的话语和着疾风骤雨的音效出现,搭配的画面恰是杰里科的名作《梅杜萨之筏》,画中落难船员饥渴难耐、痛苦呻吟的场景使人如芒在背,如此声画组合(用米歇尔·希翁的术语叫“视听合约”)更突出了这一支线的象征意味。本片另一处颇有美感的匹配叠化也令人印象深刻:从巴士拉出发、途径霍尔木兹海峡——曼德海峡——苏伊士运河、直到马赛港的文物运输路线示意图逐渐过渡到雕像持弓搭箭的手,不仅由于路线走势与弓箭轮廓的相似与重合而起到了软化转场的作用,更指明了武力侵略与卢浮宫艺术来源的关系,可谓神来之笔。

运输路线与拉弓上箭的匹配叠化

运输路线与拉弓上箭的匹配叠化卢浮宫能有数量可观规模宏大的藏品,直接得益于拿破仑的侵略战争。于是索科洛夫又和我们开了一个玩笑,让拿破仑的鬼魂于卢浮宫内深夜时分寂静无人时现身,一边炫耀自己的丰功伟绩,不断强调自己是卢浮宫里“几乎一切艺术品”的由来,同时又与旁白进行交流。继片头之后,法兰西共和国的标志——Marianne(玛丽安娜)女神再次飘然而至,与法国皇帝一同静坐赏画,口中却不断念叨着“自由,平等,博爱......” 拿破仑继续老调重弹:“这就是我......这也是我......一切都是我......” 让专制皇权的代表与自由民主的象征并肩而坐,表示两种思想的对比,这还真是一个绝佳的方式,最关键的是它能让观影者留下足够深刻的视觉记忆。

玛丽安娜与拿破仑

玛丽安娜与拿破仑最为动人的一幕来临了。沃尔夫·梅特涅和贾克·乔札面色凝重地坐着,画幅比又一次切到了1.33:1,旁白向两人告知他们各自的未来经历和死亡方式,画面间或跳转至两人“未来的历史影像”。乔札会受到表彰,迎娶第三任妻子,官至文化部长,但在报纸上猝然得知自己被解雇,于几日后去世。“在你死后,乔札先生,关于你的纪录将会消失,只剩一些照片残存,我找不到任何活着的、能够说几句关于你的事的人”。如此的凄凉哀伤,曾叱咤风云的重要人物在身后也留不下多少确切的印迹,何况作为普通人的我们呢?梅特涅在战后会被免于起诉,环游欧洲,获得法国荣誉军团骑士勋章,在罗马工作,于85岁时庄严入葬。“德国输掉了战争,你感到惊讶吗,梅特涅先生,它何时曾赢过呢?”

乔札与梅特涅静听旁白预言

乔札与梅特涅静听旁白预言 乔札墓地的航拍镜头

乔札墓地的航拍镜头“真是一派胡言!” 乔札怀着复杂的心情离开,电影结束了,我也心潮起伏,难以平静。你可以说影片的最后一句话正是自嘲式的自我指涉,但看了本片后,的确有什么东西在心中变得和原来不一样了。 【版权所有,禁止转载】

更多电影推介、精彩评论与相关分享,请关注公众号:冰红深蓝电影

我们正在驶离海岸 “卢浮宫,卢浮宫。”两个由索科洛夫亲自声演的感叹句,反复传达着人类面对精神方舟式的博物馆时,被唤起的心灵震撼与表达焦虑; 汹涌的大洋上,船长Drik通过网络视频对着导演呼喊,载满艺术品的货轮在与风浪搏斗后被巨浪颓然覆盖; 一群天使跑过卢浮宫清冷的夜晚,玛丽安娜和拿破仑在携手游览,迷醉而讥诮地争吵; 仿手摇式摄影机的画面里,两个历史争议人物找到了微妙的跨国情谊,而真正的史料里,希特勒正通过假想的配音呈现一种俄罗斯式的笨拙…… 如果说13年前与此片遥相呼应的《方舟》是一次人类与艺术毫不停歇的彻夜长谈,那么《占领》则是一场文明和毁灭的默然对饮。 用博物馆投射人类文明,用博物馆的历史境遇去投射人类文明的历史境遇,索科洛夫选择的方式带有一定量的便捷,尽管这种便捷依然徒增厚重。 在当大多数传统历史片还在努力更真实的时候,当代导演们已经开始探讨如何使用不真实的手法使其更有效地真实——而索科洛夫正在做的,是使这种旨向真实的不真实更加不真实——间离一些间离,用一些不确定去诠释另一些不确定,并努力建立一种后现代主义的明晰。 几次出场的打板场记员,伪史料画面左侧的声讯波,描述胜利女神像被转移运输,使用的却是现代工人搬运的画面……这一切让观众们在出戏之后进一步被孤立,但并未被边缘化,影像把他们推到一个自省而独立的角度,迫使他们冷静思考。就连真实的史料镜头也经过了声响处理和戏谑的配音,和还原再现,诗意场景,变形的画作,漫不经心地混在一起,有意降低了真实性。索科洛夫将所有影像的可信度统一拉到一个模糊的边缘,却未见常规纪录片捉襟见肘时出下策而为的尴尬,反使影片显得统一圆润,并在喋喋不休的旁白里反复升腾。 最后一场戏,是这种非真实被再一次间离的巅峰,两位主角,德国军官沃尔夫-梅特涅(Franz Wolff-Metternich)和和博物馆管理者若雅尔(Jacques Jaujard),先是略显局促地和导演隔窗张望,进而走进屋子,听导演宣判他们未来的人生境遇,脸上挂着惊诧而又无辜的表情,最后他们若有所思地先后走出房间,留下两把空空的椅子——通片庞大浩汤的卢浮宫历史最终归于两个沉默离去的人,这是符合俄罗斯人将冰冷的极简和热忱的繁复相对立统一的独特美学的。 索科洛夫习惯于在影片中扮演自己或自己的代言者,这种习惯使他的作品更加作者。旁白的身份,有时是经历者,有时是参与者,有时是旁观者,有时是全知全能者,有时则四者皆是。倘若人们不抛弃日常对话逻辑,任凭它们在灵魂出游中喃喃自语,不和导演就这几者的身份转换达成默契,那就只能迷失在他大段大段俄式旁白构建的语言迷宫里。 让人不禁联想到俄罗斯本国引进电影也从来都是如此操作,一个冰冷的男声,没有角色扮演,没有语气,甚至有时都不肯断句,像个不情愿的朗读者,盖住原声,盖住音乐,与其说是配音引导,反倒更像是一种障碍,但索科洛夫似乎对这种障碍不以为意,他沉醉其中,并使其成为旗帜。 是的,如果你是俄罗斯人,那你就永远都是俄罗斯人。本片也将《方舟》拍摄地圣彼得堡艾尔米塔什博物馆(Hermitage)与卢浮宫两者在二战中截然不同的境遇做了令人痛心的对比,前者虽然经过红军的殊死保护和民兵的抢救,却仍被炮火毁坏大半,并被德军掠夺(作为报复,苏联军队在攻入德国境内后掠夺了德国1500万件艺术品和古董);而后者虽然看上去被法国政府抛弃了(实际上在1939年宣战前,法国就开始有计划地转移藏品),却得以幸存。这个段落毫不意外得拖沓。 索科洛夫引用契诃夫和托尔斯泰的遗容,告诉我们19世纪的终结,父母沉睡,孩童捣蛋,20世纪已轰然奏起。像Drik的货轮,已经驶离安全厚实的海岸,投身契诃夫描述下残忍的大海,最终被这个沉重的意象吞噬,在Skype艰难刷新的粗糙画质里发出令人毛骨悚然的钢铁铮铮——在卢浮宫里,这个意象被席里柯的《梅杜萨之筏》扮演——影片中的导演却在安全温暖的公寓里,只能看着货轮被大海吞噬,这种隔岸观火的反差和束手无策引发的近乎精神殉难般的使命感,正是索科洛夫回望历史上惨遭劫难的艺术的心情;而“拯救人,还是拯救艺术品”的难题,让影片再一次陷入无解的沉重。 不过,索科洛夫并没有将这种沉重贯穿《占领》始终,纵观全片,反而呈现出一种以往作品里少见的轻快(“权力”系列也有若干,但立刻被覆盖了)。 当德国士兵当街追逐法国姑娘被拒绝,当希特勒闯入巴黎,大喊“卢浮宫在哪儿?啊!在那儿!”当玛丽安娜和拿破仑在卢浮宫里像两个孩子一样撒娇: “自由——平等——博爱——” “是我。” “自由——平等——博爱——” “没我,这一切都没意义。” 面对艺术品,前者像凝视爱人,后者像紧盯猎物,共和国的执着和帝国的强势扼要溢于言表。再比如对亚述人的拉玛苏雕像大篇幅的描述,并企图获悉经由其2700年前传达而来的一种文化对权力的恐惧与反抗。这是对于“文化与权力”议题的一种契诃夫式的回应,简明而不乏力度。 绕圈,避简就繁,用一种俄罗斯式的冗杂和庞大固埃去对历史进行解构,进而举重若轻地还原和重建,让历史年代隔空对话,并将精神实质抽离,重新编制,迅速揭开伪装,并惊鸿一瞥。 索科洛夫仍旧继续片名里的文字游戏,纵观《莫洛赫》(Moloch1999)、《金牛座》(Taurus2001)、《俄罗斯方舟》(Russian Ark 2002)、《太阳》(The Sun 2005)等等这些过度诗化的名字,他惯于放弃明确直观,转而用一用微妙的方式寻求片名与电影主题的本质联系。 Francofonia直译为“法语圈”,大意指的是世界上所有讲法语的国家们,当人们谈及电影,往往会避开这个生僻冷门的词汇,转而取其副标题,甚至没人去揣测它,但倘若你留意,影片试看和几乎所有版本的预告片都会有这个场景,就是沃尔夫-梅特涅同若雅尔第一次见面的时问到“讲德语吗?”,若雅尔颓然一笑:“不,我太法国了。”所以他们在全片仍用法语交流。 这段对话看似无关紧要(但一般出现在影片小样和预告里的,都是导演认为重要的情节),但却对紧扣片名起着关键作用,德国军官讲起了法语,德国士兵在巴黎公园里听起了法语歌,德国人在占领法国后开始为法国的艺术和文物焦虑;这种面对文化不约而同地屈服,和法语圈有着文化深层的共通。 在影像上,此次与索科洛夫合作的仍然是《浮士德》的法国摄影师布鲁诺·德尔邦内尔(Bruno Delbonnel),两人商讨之后,最终选择放弃在《浮士德》《母与子》里大量使用的那些反潜望式的,那些没有透镜只有棱镜的种种稀奇古怪的镜头。因为使用这些索科洛夫发明的镜头就意味着在拍摄中要耗费大量的时间去调整和尝试,这对于在卢浮宫授权的有限拍摄时间里显然是不可能的。 不过他仍然没有放弃对扭曲画面的偏爱,并将其在后期处理中运用——这种后期的扭曲效果比实拍显得些许僵硬。索科洛夫1999年拍摄的间离纪录名作《休伯特·罗伯特的幸福生活》里(Hubert Robert. A Fortunate Life 1999,索科洛夫企图用日本能剧来勾联罗伯特的神韵)大量采用自己的特种镜头,造成了一种垂危之人瞳孔放大后看到人生最后一幅场景的效果。当然曾经担任卢浮宫馆长的休伯特·罗伯特的画作也数次出现在《占领》一片中,其本人也成为影片的一个章节,可见索科洛夫对早年创作的回望。16年前,16年后,不知他作何感想,再过16年呢? 在2013年,罗西的《罗马环城高速》拿下了属于纪录片的第一座金狮奖,也是在2013年开始盛传索科洛夫要在卢浮宫拍摄另一部《方舟》式的作品,人们开始躁动和期待……但时至今日,我们看到了与预想(甚至和预告片)截然不同的成片。这是一种纪录片和剧情片的混搭,一种罗德琴科式的拼贴图景。 有媒体说,这次是索科洛夫和众人开了一个玩笑,但索科洛夫应该并不是如此洒脱的人——他严肃,内敛,拥有诗人不具备的开放,和革命者不具备的自我妥协,他的内心尽管矛盾滋生,却怀揣每一个历史学者并不意外拥有的野心勃勃,他甚至坦言自己的绝大部分影片构思(包括在筹备的仍旧发生在圣彼得堡的历史片)是在现今世界上难以实现的。 几乎可以肯定的是,他的个人色彩甚至已经抹却了影片的传统分类指标,在这部影片面前讨论纪录片和剧情片的归类是疲乏的,这个影像表达方式和观众接受方式每分每秒都在变幻的时代,使这种讨论更加疲乏。 也许我们还能够在犹豫不定的副标题敲定中推测这次创作历经的患得患失,到底是《德军占领下的卢浮宫》还是《欧洲挽歌》(an elegy for europe)?前者直接明了,后者让人不禁联想起他惯用的“挽歌”标题(《苏联挽歌》《俄罗斯挽歌》《莫斯科挽歌》《旅程挽歌》……),从这种“挽歌”式的命名中可以推测出一种在索科洛夫的充满悲悯的知识分子复古情结笼罩下截然不同——至少是和我们当前看到的成片非常不同的创作方向。 索科洛夫在影片开头就已经惴惴不安地忏悔——“我想这部电影不太成功,我只是在自说自话而已”。但也许我们更应该自问,我们企望在一个导演的下一部作品里期许得到什么?重复还是颠覆?或更进一步,无我还是非我? 卢浮宫作为制片方之一寄予了索科洛夫极大的支持,毕竟不是每个导演都有机会在自己的影片里触摸丘比特的手指,但由于遭到反对,这部电影还是难以入围戛纳——一向对文化客体容忍度极高的法国会拒绝《占领》,其实不仅仅是因为影片引用的直观影像,比如二战期间法国占领行政划分,德军阅兵巴黎等;而更是由于其语焉不详,态度可疑的政治导向(比如解说词“德国是个复杂而多面的侵略者”),并且这些嫌疑已经在“权力”系列里貌似得到了证实;比如影片里那句长长的反诘——”巴黎有数以百计的博物馆,图书馆,学校,出版社,工匠,民主和习俗,你会为了所谓的原则和政治信仰而抛弃一切,投身一场殃及整个法国包括巴黎在内的大战吗?” 电影里若雅尔在达芬奇《施洗者圣约翰》前喃喃自问,“为什么要为这样的政府工作”,随后自我回应道“我懂了,我懂了”。半隐在黑暗中圣约翰,手指上苍,对若雅尔发出诡秘而充满启迪的微笑,这种将历史评判归于不可知论的诠释,大概只会传达给习惯草木皆兵的政客们一种难以启齿的紧张。 直到今天,同一个法国人谈论贝当元帅仍是一件危险的事情,图书馆里也很难找维希法国更深层的资料,法国第五频道在今年才首次以纪录片的形式公布了贝当元帅的审判历史影像……面对这种选择性集体失忆,索科洛夫显得勇敢而无辜,正如他自己坦言,“进化像是解构”;在不断的解构中去建造新的视角和解读,焕发传统或使其岌岌可危,这个过程也许伴随着一种令所有真正的知识分子着迷的使命感。 兜售身份和兜售立场,寻找身份和寻找立场,还是协同两者去为世界提供一个稳固而崭新的视角,这是导演们在国际上呈现的三种状态或三个章节,有人尝到荤腥,流连在第一章,有些人还攀爬在第二章,索科洛夫无疑进入了第三个章节。 无缘戛纳,也没有俘获金狮,“任性”,“不明觉厉”,“高级”,“目瞪口呆”——但对于已经提前进入后封神时代的索科洛夫,《占领》的确是他诚实却疲乏的非重要作品。 不过他仍知晓自己该如何保持影人立场和作者身份,倘若我们依然把对形式感的一厢情愿框在这位俄罗斯导演身上,恐怕只会被他挣脱地粉碎。 (原文节选载于《看电影》2016年第1期,全文载于公共号“深焦”2016.1.20日推送)

- 醒醒,安东•巴甫洛维奇,假如您还能醒来的话,请睁开眼睛看看您的剧中人忧郁地眼望着的未来,所有与幸福、与高尚的工作一道如同咒语般念叨着的未来,在一百年后如何变得更加虚弱。残忍的19世纪末业已过去,而人类居然平安渡过了又一个残忍的世纪末。

契诃夫并未醒来,还有托尔斯泰,叙述者挽歌般的俄语旁白所唤回、所对话的幽灵没有一位属于俄罗斯。影片自始至终来自作为导演的索科洛夫的俄国人视角(讨论有关这部电影的任何内容时都应切记),而法国是映出了俄罗斯长久的文化焦虑的一面镜子。谈论巴黎即是谈论圣彼得堡,谈论卢浮宫时,冬宫始终作为一条平行的暗线隐伏于叙事的背面,“这博物馆的价值远超整个法国……谁能想象没有卢浮宫的法国呢?谁又能想象没有冬宫的俄罗斯呢?”而谈论上个世纪众多大浩劫的其中一场中不设防的安全孤岛,也即是谈论本世纪。

“什么在眼前等着我们?”

“自由,平等,博爱。”

“我亲爱的玛丽安娜,现在不是开玩笑的时候。”

自由,平等,博爱,戴红帽子的法国女人如同受到某种启示般出神地说,就像契诃夫晚年那些令人心碎的剧作中的人物所着魔般念叨的某种未来或永远无法抵达、业已消逝的某个处所。“让我们思索一下,我们死后两三百年,生活会是怎么样的啊……再过两百年,三百年,抑或是一千年——年数是没有什么关系的——就会有一种新的、幸福的生活。自然,那种生活,我们是享受不到的,然而我们今天也就是为了那种生活才活着,才工作着,才,如果你愿意这样说的话,才受着痛苦的……”这是契诃夫写于上一个世纪之交的《三姊妹》,早于索科洛夫上一部拍摄于博物馆中的电影《俄罗斯方舟》接近整整一百年。与其表达某种希望,那些不断出现的对未来的想象更像某种剧烈风暴中痛苦的自我催眠,已逝之人会如何看待这些或近或远的、业已变得更为苦涩的未来?

与逝者的对话贯穿了整部电影。在黄色滤镜下的战时巴黎,德军的轰炸机在卢浮宫的低空发出嗡鸣,引发窗棂低沉的共振声响。一镜之隔的是卢浮宫的肖像画。那些来自其所生活的历史时代的目光,他们想对画外的眼睛、对他们自身早已消逝的遥远未来诉说什么?想想契诃夫、托尔斯泰的遗容,想想他们所无法想象的新世纪,我们死后的世界就像我们出生前的历史一样令人错愕,无论其中哪一个都从未可能对我们开放。而《德军占领的卢浮宫》是一次搭建对话的尝试,在片中,对话甚至以一种极端的方式呈现,从俄语叙述者以审判者的身份对Jaujard与Wolff-Mettnich宣读他们的命运,到木乃伊展位玻璃上试图呼唤他们的叩击,这些与历史、与永逝之人的对话始终表现出某种属于俄罗斯的苦涩的幽默感。

“第一次探访卢浮宫时,我震惊于这些脸庞。正是这些人……

这些人,我愿看见的这些人,我能读懂他们,他们属于其各自的时代。

这些法国人,是欧洲历史的人类瑰宝。

我想知道,如若肖像艺术从未出现,欧洲文化风貌将会是怎样?

我若从未窥见前世之人的眼睛,将会成为何许人?”

拿破仑的幽灵出现,他对着镜头外做鬼脸,他指向一幅又一幅肖像画说,“这是我”,“假如不是我,这一切都不可能存在”。电影中,权力的拥有者始终呈现出某种滑稽的形象,除拿破仑以外,还有被重新配音的影像资料中的希特勒,与在档案照片中和其余从未被叙述者唤回的俄罗斯人一样紧闭双眼的斯大林。作为一名历史学出身的电影导演,索科洛夫对于权力的探讨由来已久,从1999年的《莫洛赫》到后来的《太阳》与《遗忘列宁》,而在本片中,俄语叙述者对于权力的态度复杂而矛盾,权力使旧世界的文明对于欧洲变得可见,同时令其承受不计其数的损失:无数文物,无数水手的生命,“主啊,主啊,这一切始于何时?”,丘比特的手指在光线下照得仿佛白蜡一般半透明,人类的躯体必朽,人类的痛苦、尖叫、呻吟永将消散,藉由权力所留下的永远只有冰冷的、没有体温的雕塑,绘画,艺术形式,那么凡人多余的躯壳可作何用?

“博物馆的绘画展厅看起来就像节日游行的队伍,形象地为观众的研究展示了对规定性的过去的一些总体的想象。在空间上相邻和相连的排列应该使观察者产生一种漫步历史的感觉,使他们能够全景式地俯瞰历史各个时期,并把它们当作统一的历史。在历史的绘画展厅里时间变成了空间,确切地说,变成了回忆空间,在此空间里记忆被建构、被彰显、被习得。(Aleida Assmann,1998,p47)”

“决定一件艺术品陨灭何处的只有战争”,再次出现时,拿破仑这样对叙述者说道。“邪恶的国王,邪恶的国家,邪恶的军队,一个欺骗所有人的国家不配存在。陛下,这不就是您对普鲁士的评价吗?”普鲁士人在1940年的卢浮宫中游荡,普鲁士人的炮火服从希特勒的命令将东线所有艺术馆销毁,而叙述者只能苦涩地对拿破仑的幽灵隐瞒普鲁士人何以出现在卢浮宫的原因。

“今天真是糟糕的一天。

我莫名地觉得一切都近在咫尺:风暴,船只,欧洲,巴黎,战争……时间是一个紧紧的绳结。

时间又与它何干呢?

第一次世界大战,第二次……”

时间与空间上的远方至此汇集在一处,在卢浮宫。“时间是一个紧紧的绳结”,绳结,这个意象令人几乎直接地感到疼痛,它意味着一切共时在场、密不可分的因果、人物与事件。在何种时间、何种空间,所有的逝者和逝去的事物会共时出现?惟有末日的审判,而在此意义上,博物馆亦成了某种审判的象征,那些被权力所左右而遗留或毁灭的所有文明遗存。从早已不复存在的公元前700年亚述帝国拉玛苏石像的正面,镜头以一种令人压抑的方式缓缓上升,配乐响起了柴可夫斯基Op.39中的一首小曲子,“古老的法国歌谣(Melodie antique francaise)”。在电影的最后它还将出现一次,当叙述者对片中最重要的两个人物之一、战时任卢浮宫馆长的、眼神始终充满犹疑与缄默的Jacque Jaujard充当审判者角色念出了他未来的命运。他将死于1967年,而我们都知道,那个年份处于何种新的风暴之中。在国内某些版本的钢琴教材中,这首曲子被误译为“古老的法兰西”,像这电影一样,同是被一名俄罗斯人所再阐释的法国,而柴可夫斯基亦被同时代的民族乐派作曲家诟病其过于“法国化”的音乐。想一想彼得的时代以来整个俄国的贵族如何对法国亦步亦趋吧,而俄罗斯的文化身份,一直以来显示出某种暧昧:来自鞑靼征服者的统治,来自东正教会的洗礼,“既不是纯粹的欧洲人,也不是纯粹的亚洲人”,别尔嘉耶夫在《俄罗斯思想》中这样说。而这是否意味着俄罗斯文明中某种宿命性的不幸的根源?只有当冬宫的命运在叙述中最终出场,幸免于难的卢浮宫与巴黎作为镜像照见被围困的彼得堡、承受兵燹的冬宫,“战争终会结束,敌人只有一个,那就是苏维埃俄国”,观众方才意识到,这部挽歌般的电影事实上何其沉痛,尽管俄语叙述者在片中的自我认同是“我们欧洲人”。

将索科洛夫形容为塔可夫斯基的精神继承人是一个未必为他本人所认同的说法,“他喜欢我所做的,但是,实话说吧,我对他的作品颇持保留意见。从现在的后验视角来看,我会认为,‘我背离他难道不是很有勇气的吗?’与这位伟大的大师争辩我真是疯狂。”在2016年的一次访谈中,索科洛夫这样谈及他曾经的老师。相比全人类,索科洛夫宁可更爱文明本身。理解这一点并不困难,毕竟在上世纪所有绵延不断的浩劫之后,去爱人类、去为人类的痛苦而承受痛苦显得那么不易,况且人类从来不在乎谁为他们而痛苦。“我们深深地爱着人类本身,在卢浮宫,一切都是关于人类,人类的挣扎,爱恨,屠杀,忏悔,谎言与哭泣”。在片头与片尾,海洋作为充满末世感的时间的空间化隐喻出现,一如博物馆是时间的另一种空间化形式,“浩瀚大海上,一浪高过一浪”,满载艺术品的讲英语的文明之船驶离海岸,向着空间的极远处,最终在叙述者所看不见的电脑屏幕上进水,倾覆,我不知道,这艘危船是否隐喻了新的世纪。 - 每个人都能预见未来,但没有人记得过去。

——《俄罗斯方舟》,亚历山大·索科洛夫

《德军占领的卢浮宫》是亚历山大·索科洛夫继威尼斯电影节金狮奖获奖作品《浮士德》之后的又一力作,讲述了卢浮宫在二战时期德军占领巴黎后所经历的种种荣辱,并且夹叙夹议地表达了自己对艺术与战争关系的看法。当然,无论是战争还是艺术,是纳粹德国还是博物馆,都已经不是第一次出现在索科洛夫的电影之中了:在此之前,索科洛夫已经借由著名的“一镜到底”的《俄罗斯方舟》(2002)对历史进行了充分的记录、重演和思考(其中出现的是圣彼得堡);“权力四部曲”之一的《摩罗神》(1999)则以希特勒的情妇爱娃为主角,嘲讽了希特勒的反人类思想及其外强中干的本性。

此外,我们还能在片中发现画面变形和用柔光创造的黯淡而模糊的影调,这些标志性的索科洛夫式元素来自《浮士德》(2011)和《遗忘列宁》(2001)等等影片,尽管早前这些电影使用这些手法的意图与这部新作明显不同:《浮士德》的画面扭曲更接近精神层面,柔光则加强了玛格丽特的美好与动人,暗示的是一种品质;《德军占领的卢浮宫》的扭曲偏于“器物”,呈现出一种翻转“实体资料夹”的效果,柔光则暗示着历史与我们的远近程度。无论如何,《德军占领的卢浮宫》绝非平地而起,索科洛夫正是在这部作品中对自己擅长的艺术形式进行了有趣的颠覆、重新阐释和自我致敬,其中亦充斥着天马行空的艺术创造力。

《德军占领的卢浮宫》的技术细节充满了新的创意,影片本身绝对堪称2015年最让人眼花缭乱的作品,形式上的天马行空绝不逊于同年在柏林电影节上大放异彩的《爱森斯坦在瓜纳华托》,甚至还略胜一筹。先来说说索科洛夫对画幅脑洞大开的处理方式。最近两年以来,在同一部影片中改变画幅已经成了很多电影导演青睐的手段,韦斯·安德森的《布达佩斯大饭店》和贾樟柯的《山河故人》都在用它展现故事的年代感。《德军占领的卢浮宫》与这些都不尽相同,它几乎可以称得上是反其道而行之,把画幅还原成了介质,即把宽银幕还原成变形前的35mm胶片,胶片左侧还附有声音的光学声轨,这种方式既通过直接呈现电影胶片体现了伪造的“年代感”,又讨论了时代与电影之间的关系,更在电影的存储介质和历史的呈现方式上建立了更深层次的联系,而这又与前述的“实体资料夹”的构思完全吻合。透过这种方式,索科洛夫几乎在银幕上建立起一座实体的、关于博物馆的影像博物馆,真实感也就自然而然地由这种方式及其所包裹的内容之中迸发出来。

让人惊叹的还有索科洛夫对种种影像资料的运用。以往大量作品充其量只是把纪录、现实和虚构等等元素进行简单地叠加,直到不久前去世的阿巴斯·基亚罗斯塔米拍出《特写》,真实与虚构的界限彻底模糊。这部电影则又有不同,比如索科洛夫故意为一些并未保留音轨的历史影像进行配音,其中出现了狗叫声、靴子落地声、户枢扭转声、各种乐器声,甚至尸体袋落进大坑的声音,全都清晰可辨,极大程度上增强了历史资料的质感;旁白本身也不再作为一种单纯的评论性文体出现,而是重点突出了其中某些噪音的存在,成功间离了行将投入内容的观众,将它本身从电影中剥离出来,成为一个独立存在于影片之中的时空层次。这些看似微不足道的细节,无一不构成着影片中丰富的维度,创造了一种不同于以往的电影文体,并向我们提出了一个颇富挑战性的问题:这种前所未有的影音组合,到底意味着真实还是虚构?是历史还是现实?

索科洛夫无疑在这部影片之中为这个问题找到了一个明确的答案,那就是上述两组对立之间并没有什么区别。为何没有区别?影片用高度隐喻化的方式进行了解答:低吟着“平等、自由、博爱”的“共和国第一夫人”玛丽安娜和大独裁者拿破仑·波拿巴坐在同一条板凳上,各自对博物馆中的珍藏进行着自己的诠释和解读;而从历史的角度上看去,“战争热”带来“博物热”、“侵略本身亦是保护”的现象的确屡屡发生,变化的只是德国代替了法国,成为新一轮的侵略者;历史在前后千年的过程之中不断重演,它既像是一种“危险而尴尬的巧合”(旁白语),又像是一种无法回避的必然。

时空在一艘贯穿影片前后的“巨轮”之上扭结。它是一艘现代的巨轮,也是拿破仑舰队的一个小小缩影;索科洛夫本人与德克船长联络的信号模糊而紊乱,时间与空间的距离在这里难以分辨、混为一谈;巨轮的倾覆,既意味着无数珍宝从此沉入海底,也象征着德意志第三帝国的衰落和灭亡……毕赣在《路边野餐》中构建的贵州荡麦的时空紊乱,就这样轻易地被索科洛夫一下延展至宏大而卑微的人类历史进程之中。

影片结尾,卢浮宫馆长雅克·若亚和主管文物的德军将领沃尔·梅特尼希伯爵向玛丽安娜和拿破仑一样并排而坐,接受着强加在他们身上的预言和未来。他们都对这样的说法无疑会嗤之以鼻;毕竟,谁会相信自己的命运会是如此这般?然而,谁又能保证所有这一切不是必然,历史不会再次重演?在索科洛夫看来,德军占领卢浮宫,或许只是历史链条上的一个零件,它还会无数次回环到世人面前,尽管还会经历无数次改头换面。