无语问苍天 Awakenings(1990)

又名: 睡人 / 苏醒 / 唤醒

导演: 潘妮·马歇尔

主演: 罗伯特·德尼罗 罗宾·威廉姆斯 朱莉·卡夫娜 鲁思·尼尔森 约翰·赫德 佩内洛普·安·米勒 爱丽丝·德拉蒙德 朱迪丝·马利纳 巴顿·海曼 乔治·马丁 安妮·米拉 理查德·利伯蒂尼 劳拉·伊斯特曼 德克斯特·戈登 杰恩·海恩斯 勒克朗谢·迪兰德 尤瑟夫·布罗斯 史蒂文·兰达佐 Gloria Harper Gwyllum Evans 玛丽·凯瑟琳·莱特 玛丽·爱丽丝 凯斯·戴蒙德 史蒂夫·维诺维奇 泰格·海恩斯 John Christopher Jones 布莱德利·惠特福德 马克斯·冯·叙多夫 哈维-米勒 Tanya Berezin 彼得·斯特曼 查尔斯·基廷 Christina Huertes Gary Tacon Mel Gorham Anthony J. Nici

制片国家/地区: 美国

上映日期: 1990-12-12(世纪城首映) 1991-01-11(美国)

片长: 121分钟 IMDb: tt0099077 豆瓣评分:8.5 下载地址:迅雷下载

简介:

- 本片根据纽约市的英籍神经医师奥利佛·萨克斯(Oliver Sacks)的同名回忆录改编。1969年,羞怯内向但对实验充满热忱的脑科医生马尔科姆·塞尔(罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰)来到纽约市布朗克斯区一家医院,对院内的强直性昏厥证患者进行治疗。在护士埃莉诺(朱莉·卡夫娜 Julie Kavner 饰)的帮助和鼓励下,塞尔医生对病人大胆用药,使一群昏厥几十年的患者重获新生,尤其对患者伦纳德·洛(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro)效果尤为明显。但令人意外的是,患者们在苏醒后不久,又纷纷出现了病情恶化的趋势……

演员:

影评:

- 在整部影片的大部分时间里,《无语问苍天》都像极了一部美国俗套煽情片,一位内向无名的医生在一所医院里治疗一些“睡人”,经过起初看起来被同事笑话的努力,他成功的唤醒了他们。整个过程波澜不惊,略有挫折但已经有着大踏步向大团圆结局迈进的趋势,此时,片子才转向更深刻的内容,一直到结尾,都给了我更多的启示。

在片中,医生塞尔是一个有着医学理想,热心工作的优秀医生,但同时,他羞涩,不善表达,感情内敛,而这些特征又和他的病人相似。塞尔的病人是些得了类似帕金森综合症和脑瘫的病人,他们显得毫无知觉,陷入一种沉睡状态,如同植物人一般,但是,不同的是,他们又具有行动能力,对外界的一些刺激会产生反应。于是,机智的塞尔用抛球的方式选出了有相似特征的病人,开始了一段奇妙的经历。整部片子有很多时间都讲述着塞尔和他的同伴们对病人们的“唤醒”过程,在这个过程中,我们看到被唤醒的不仅仅是病人,起初看起来死气沉沉的医院也显得生机勃勃,那些对工作开始显得态度很被动的医生们充满了热情,而羞涩的塞尔也被唤醒,打开心门,开始了他的恋情。

在我看来,本片在病人与医生的交互中也涉及着医务伦理的问题,在医生与病人的关系中,特别如本片中展示的环境,病人无疑处于一种极度弱势的状态,而当时的病人病状也属于疑难病症,医生与病人亲属间也处于一种极度的信息不对称中。那么,医生该怎样对待病人,他们可以因为这是当前难以治疗的疾病便消极对待,然后在病人长期的不知人事死去之后,淡淡的对病人家属说声,“很抱歉”,“我已经尽力了”。而塞尔和同伴们对待病人的态度是积极的,但是,在积极的态度中也涉及医生的职业道德和伦理问题,即究竟是对什么积极?是对探索未知领域,勇攀科学高峰积极?是对克服医学障碍、名利双收积极?或是对病人恢复健康的那一抹微笑积极?事实上,以上的这些都没有绝对的优劣之分,而塞尔在治疗病人时,也夹杂着这些因素。他是个热爱自己职业的医生,所以他对医学的未知领域,不是消极对待,而是知难而上。我们看到,他设计小小的实验来区分病人,他去劝说商业机构赞助药物,同时,在医疗过程中,他也不得不在征求病人家属同意的前提下,采取实验的手段,当他决定药量的紧张,我们可以看出他一种探索的兴奋和一种为病人担当责任的紧张。而塞尔的可贵之处就在于他不是将病人当作“白鼠”,不是将他们当作自己升级的台阶,也不会诱导性的让病人家属签字。他真正的关心着他的病人们,特别与雷纳之间有着兄弟一般的情谊,这样的医患关系在中国紧张的医患关系大背景下看来有些理想主义(其实如此亲密的医患关系在任何社会又何尝不是人们向往又稀有的理想)。值得一提的是,在唤醒病人时,塞尔等人采取了不同的手段来“刺激”病人,比如不同的人对不同的音乐有反应,与很多医院集中统一的“管理”病人相比,这又是多么人性化的态度。

当影片越来越显得有大团圆的俗套时,情节发生了扭转,塞尔和雷纳的关系很快受到考验,他们的问题在于,无论如何,医院都把雷纳当作一个特殊的病人看待。所以,雷纳不能独自出行,也就不能伴随心爱的女孩去恋爱。雷纳的反抗让片子有了些《飞越疯人院》的味道,但是,雷纳是个真正的病人,塞尔的治疗方法终于开始出现问题,渐渐的,雷纳和其他病人重新成为“睡人”,留下的是懊恼的塞尔。塞尔最后的懊恼是什么?仅仅是一次医学实验的失败吗?或许不能排除这样的因素,但是,我们更应该看到的是一个医生的良知,他的失败带来的损失是一群人的人生,他尽力了,但是正如他最后向人们表述的,他没有推卸,他承担起了自己的责任。在影像中,我们不时可以看到这样的场面,一个医生没能挽救垂死的病人,恼火的将拳头砸在墙上,甚至痛哭。这是真正关爱病人的医生,他们勇敢的承担关乎生命的压力,他们勇敢的担负应该承受的压力。就如塞尔,面对沉睡的病人他可以以安全为由采取“无为而治”,但是他勇敢的行动了,尽管只是带给了这些病人很短一段时间的苏醒,但是至少让他们可以再看看母亲,再谈谈钢琴,再唱唱歌,再跳跳舞,再一次的萌发爱情。雷纳重新沉睡前和心爱的女孩的那段舞令人感动,看着女孩离去的那眼神令人哀伤,或许沉睡后的他会在脑子浮现这段难忘的经历让他在沉睡中更加安宁,而雷纳们,依然在努力,为了更多生命、更多生活的延续而努力。

本片是部容易被忽视的佳片,两位主演是罗宾.威廉姆斯和罗伯特.德尼罗,在回顾两位成功的演员的演艺生涯时,这部片子估计也容易被略过。二位的表演非常精彩,特别是罗宾.威廉姆斯将塞尔的那种羞涩表现的真实而可爱,而塞尔心底的热情与善良更是让威廉姆斯演绎的打动人心。罗伯特.德尼罗扮演了病人雷纳,显然,扮演这样行动困难,不断颤抖的角色需要功力,罗伯特在这点上演绎的颇为到位,不过比起《我的左脚》中的刘易斯稍显逊色了些,但是在表现雷纳的内心上,他更有精彩的表现,特别那段争取“自由”的反抗,那段将要重新沉睡前的痛苦,看着让人揪心,让人同情,也让人与这类病人更加贴近。

在影片的最后,经历这场大悲大喜的苦闷的塞尔终于领悟了生活,他打开了心门,开始了与同事的爱情。是的,作为人,我们重要面对最后的永恒沉睡――死亡,而塞尔们、观众们也从这个故事中领悟了在人生中,那么多生活的平淡多么可贵,所以,如果生活的挫折让我们困顿,心生无语问苍天之感的话,就让我们问问自己的内心,从内心寻找答案,找到最值得珍视的,去珍视生活的美好点滴,带上雷纳重新苏醒时的那份好奇与希望。 本文来源:科研圈(ID:keyanquan);作者:戚译引

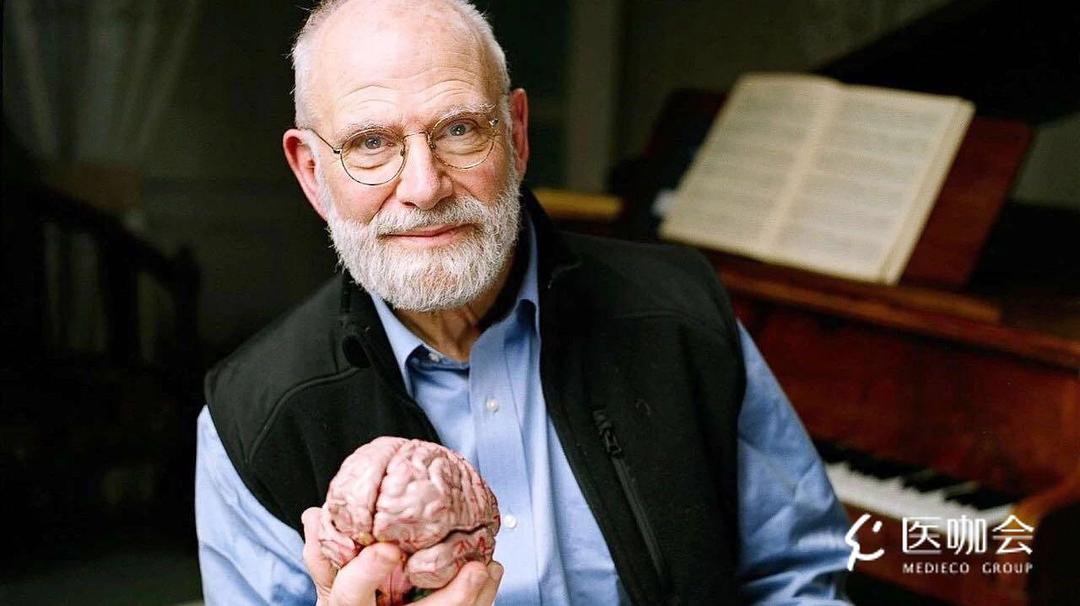

2015 年的8月30日,“当代医学桂冠诗人”奥利弗·萨克斯逝世。他用一个个精彩的案例故事记录了二十世纪六七十年代神经科学的迅猛发展,更为“帕金森神药”左旋多巴的传奇故事留下了一个精彩的注脚。

奥利弗·萨克斯 | Adam Scourfield/BBC/AP Photo/AP

奥利弗·萨克斯 | Adam Scourfield/BBC/AP Photo/AP作为一名神经科学家,奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks)实在不算成功。他不是把面包屑掉到离心机里,就是搞丢实验记录和样品;他的论文要么被拒,要么遭到同行的猛烈批评。

然而在实验室之外,他是被病人喜爱的医生、被读者喜爱的作家。他将一个个奇特的病例写成故事,作品被翻译成 25 种语言,被改编成电影、戏剧,《纽约时报》称他为“当代医学桂冠诗人”。

这一切的声望和荣誉,或许还得从那场失败的临床试验开始。

“神药”登场

上世纪五六十年代,当萨克斯还是牛津大学的一名医学生的时候,神经科学界正在发生日新月异的变化。

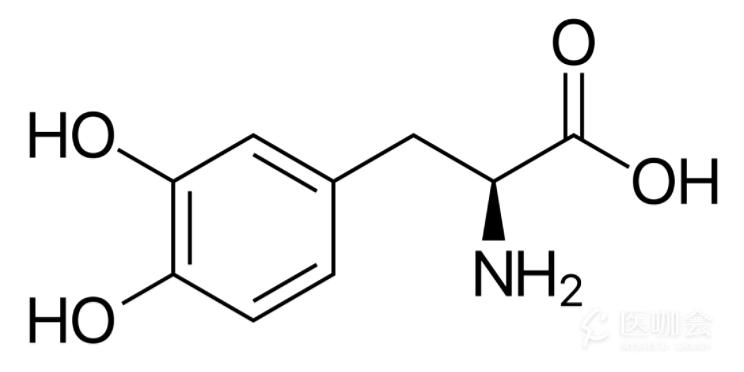

1957 年,瑞典科学家阿尔维德·卡尔森(Arvid Carlsson)指出,多巴胺并非去甲肾上腺素合成过程中的中间产物,而是一种独立的神经递质。随后他用动物实验证明,多巴胺的前体左旋多巴(levodopa)能够有效逆转利血平造成的运动不协调——这种状态与帕金森患者的症状非常相似。

阿尔维德·卡尔森 | 图片来自维基百科

阿尔维德·卡尔森 | 图片来自维基百科接下来,医学界开始尝试用左旋多巴治疗帕金森症。有些试验取得了良好的效果,有些试验使用了相似的剂量却毫无成效。直到 1967 年,乔治·科奇亚斯(George Cotzias)使用了一项大胆的方法:把左旋多巴的用药方式从注射改为口服,逐渐增加剂量,最终把剂量从最初的毫克级增加到每天 16 克,才在帕金森病人身上取得了稳定的疗效。

科奇亚斯的发现引起了学界的高度关注,年轻的萨克斯也没有错过这个消息。

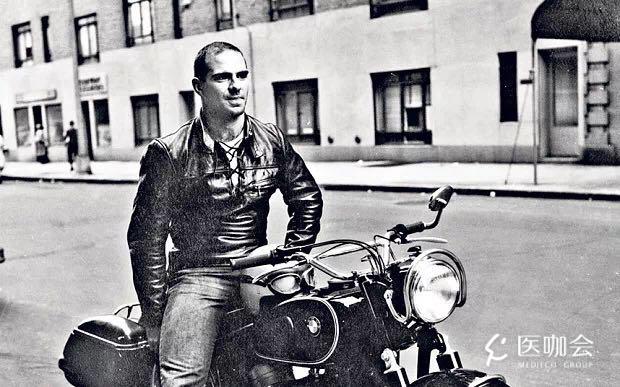

年轻时的萨克斯酷爱骑摩托车 | 图片来自 The Telegraph

年轻时的萨克斯酷爱骑摩托车 | 图片来自 The Telegraph此时,萨克斯已经到纽约落脚,在贝丝·亚伯拉罕医院(Beth Abraham Hospital)当住院医生。这是一所慢性病医院,收治了约五百个患者,其中有约八十人是昏睡性脑炎(encephalitis lethargica)的幸存者。

昏睡性脑炎如同 20 世纪初的一场梦魇,许多人被困其中,从未醒来——要么是生命的沉睡,要么是心智的沉睡。萨克斯眼前的这些病人就患有各种复杂的后遗症,许多人出现了帕金森症的症状,有的已经在医院里度过了数十年的混沌岁月,所有的记忆和心智状态都被定格在二十年代。

既然左旋多巴能让帕金森病人“解冻”,那么它能不能唤醒眼前这群患者呢?

梦醒时分

经过重重审批,萨克斯终于拿到了还在实验阶段的左旋多巴。他的双盲临床试验于 1969 年 3 月开始,最初参加的只有 6 个病人。

药物的疗效很快开始显现:失败率是 50%,但已经远远超出了安慰剂效应。于是,试验开始数周后,萨克斯便决定让医院里所有的脑炎后遗症患者用上左旋多巴。

1969 年的夏天在一片欢乐的气氛中度过。患者们纷纷焕发生机,不仅恢复了行动能力,认知能力和情感也在恢复。萨克斯写道:

“这样的整体苏醒或活力与 20 世纪 60 年代的神经解剖学概念截然相反,当时的神经解剖学将运动、智力和情感中枢看作是相当独立于大脑的部分,与后者并无交流。”

电影《无语问苍天》里,使用左旋多巴后恢复生机的病人雷纳德(左),由罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)扮演。| 图片来自豆瓣

电影《无语问苍天》里,使用左旋多巴后恢复生机的病人雷纳德(左),由罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)扮演。| 图片来自豆瓣然而随着时间的推移,各种问题开始浮现。患者对药物剂量变得极度敏感,而且反应也出现波动,甚至有些病人每次用药后的反应都不一样。

萨克斯意识到这件事非同小可。他开始随身携带摄像机,并且搬到医院附近,长期值夜班。他将左旋多巴称为“某种奇怪的个人时间机器”,在另一本书里,他记录了一名 63 岁的女患者在用药后变得极度亢奋,不断回忆起二十年代流行的黄段子和打油诗,那可能是她发病前最后一段鲜活的记忆。

奇怪的沉默

1970 年,萨克斯开始将这些病例投稿到《柳叶刀》(Lancet),并成功发表。不久后,他又给《美国医学会杂志》(JAMA)写了一封信,描述了自己的 60 个病人连续一年服用左旋多巴的整体效果,包括长期用药导致的种种古怪而无法预测的状态。

然而这一次,学界的回应却是“一片奇怪而相当可怕的沉默”。直到几个月后,杂志的通讯栏目被严厉的批评淹没。同行纷纷否认了这种情况的可能性,其中一封信指出,就算情况属实,也不该发表,因为这样会“对左旋多巴的治疗反应所必须的乐观气氛产生负面的影响”。

当时的明星药物左旋多巴 | 图片来自维基百科

当时的明星药物左旋多巴 | 图片来自维基百科接下来,哪怕萨克斯不再描述个案,而是尽量使用“正统”的方法,写出塞满了数据和图表的论文,他的研究也一再被退稿,甚至受到激烈的批评。萨克斯后来回忆:

“我悲伤地感到,我再也不可能在医学期刊发表论文了,除非我背叛自己的临床经验。”

与此同时,萨克斯发表在《柳叶刀》上的病例报告又被《每日新闻报》(Daily News)转载,令患者家属非常愤怒。而萨克斯则感到惊讶,他本以为这些文章仅限于学术交流,不会进入公众视野。这件事让他第一次意识到,这是个灰色地带。

苏醒的作家

真正唤醒萨克斯的诗人气质的,是那些被萨克斯“唤醒”的病人。

在疗养院度过大半生之后,病人们强烈感觉自己已经被世界遗忘和抛弃,希望有人能讲出他们的故事。于是,萨克斯为每一个病人和医院都起了化名,将这些案例写成了《苏醒》(Awakenings)。在他即将满四十岁生日的时候,这本书在英国出版了。

媒体对《苏醒》给予高度评价,然而医学界却再次报之以沉默。不久后,萨克斯被贝丝·亚伯拉罕医院解雇。

萨克斯与院方的矛盾由来已久,或许是因为他反对将病人严格管理,为此多次破坏医院的规定。他曾经用摩托车载着一个病人出去兜风,满足了她的遗愿,回来后几乎被当场开除。在下一家医院里,萨克斯不愿意将病人关进隔离病房,而是带他们出门散步,院方指责他破坏了医院的“治疗性惩罚”制度,这次轮到萨克斯愤而辞职。

在接下来的四十年里,萨克斯在纽约的叶史瓦大学(Yeshiva University)教授神经科学,同时接待少量的病人,并继续写作。他出生在一个医学世家,又从小接受良好的传统文学教育,继承了 19 世纪的“临床轶事”写作风格。他从来不把患者抽象为某几种症状,而总是设身处地去想象他们的人生,想象疾病对他们而言意味着什么。他写道:

“所有人都有自己独特的精神世界,自己内在的旅程与风貌;而对大部分人来说,这些内在的东西,是不需要跟哪条神经连在一起的。”

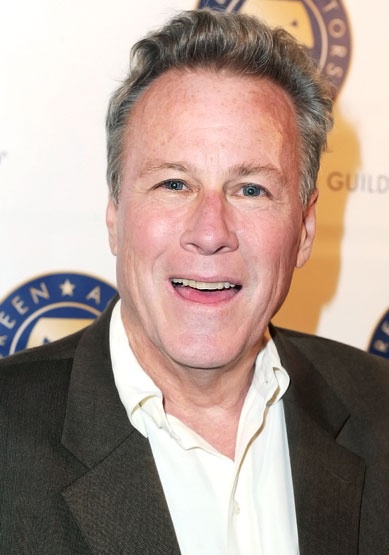

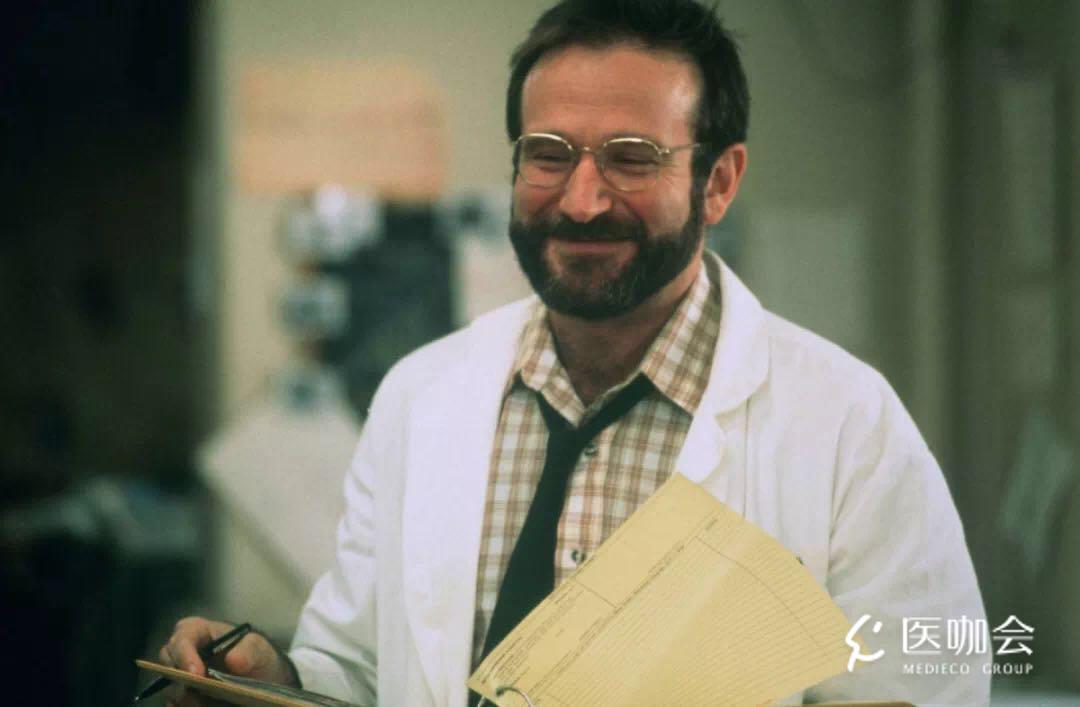

《苏醒》改编而成的电影《无语问苍天》于 1990 年上映,罗宾·威廉姆斯在剧中扮演萨克斯。

《苏醒》改编而成的电影《无语问苍天》于 1990 年上映,罗宾·威廉姆斯在剧中扮演萨克斯。因为对神经递质的研究贡献,卡尔森等人于 2000 年获得诺贝尔生理学和医学奖——左旋多巴至今是治疗帕金森的首选药物。而萨克斯的《苏醒》也成为左旋多巴传奇故事中最富戏剧性的注脚,这本书得到了书评人和前苏联生理学家亚历山大·卢瑞亚(Alexander Luria)的高度赞扬,并获得了 1974 年的霍桑登奖(Hawthornden Prize),这是颁发给 41 岁以下“想象类文学”作家的一个奖项。它改编而成的电影《无语问苍天》于 1990 年上映,拿到了三项奥斯卡提名。

至于左旋多巴能否治疗昏睡性脑炎后遗症,恐怕我们永远无法知道确切的答案了。最后一批患者早已去世,试验的见证人和讲述者也离开了我们。

参考资料:

奥利弗·萨克斯(著),朱邦芊(译),《说故事的人:萨克斯医生自传》,中信出版社,2017-10

奥利弗·萨克斯(著),孙秀惠(译),《错把妻子当帽子》,中信出版社,2016-7

Ovallath S, Sulthana B. Levodopa: History and Therapeutic Applications.Annals of Indian Academy of Neurology. 2017;20(3):185-189. doi:10.4103/aian.AIAN_241_17.

Marsden CA. Dopamine: the rewarding years.British Journal of Pharmacology. 2006;147(Suppl 1):S136-S144. doi:10.1038/sj.bjp.0706473.

Sacks O. The origin of “Awakenings”.British Medical Journal (Clinical research ed). 1983;287(6409):1968-1969.

- 看《七宗罪》的时候有人问,你觉得七种惩罚当中最恐怖的是哪个?我想了想,应该是懒惰。虽然每一种惩罚采取的手段都是残酷的,但是,生不如死,这本身比死忘还可怕。很难想象,当一个人意识清醒和健全却失去了所有行动和表达能力时,将会时多么让人窒息的恐怖和悲哀。

在大学的时候,赶上了巴金老人100岁的寿辰。当拿着头版赫然印着巴金老先生照片的报纸走进教室,大家兴奋的讨论着的时候,现当代文学的老师面色阴沉地说: “这样活着,也许不是他本人的愿望。”这样的发言无意是具有毁灭性的,毕竟长生是自古以来人们所追求和幻想的目标,百岁老人也是个充满了赞誉意味的称谓。

老师说:“在巴金老人九十多岁的时候,我和几个朋友曾去医院里看望过他。那个时候,他几乎已经必须依靠呼吸器和输液才能维持生命了,完全不能说话。我们也只是隔着病房看了他而已。明明活着,却无法表达自己的意愿,谁也不能说,活到今天是不是他自己情愿的选择。”

坦白地说,老师地言论是不怎么河蟹的,不过却让我们真切地感到了意识无法自由表达和无法左右自己人生的荒凉与无助。以致于,一年后,当听闻巴金老先生与世长辞地时候,甚至感到了一点点地释然。

而《苏醒》讲的是“这样的”一群人,他们都被病毒侵袭,身体失去了所有行动的机能,无法行动、进食,甚至不能移动自己的眼睛。当,所有人都把他们当作身体强直的植物人的时候,医生塞尔却在一次偶然中发现,这些病人并没有在长时间的“昏睡”中失去他们的意识,名字的呼唤,喜欢的音乐,都会在他们的大脑中激起变化,甚至可以通过某种神奇的“应激反应”(其他医生认为那些只是应激反应),做出了接到空中飞来的网球这样惊人的行为。塞尔坚信这是病人们表达自己意识的一种方式,从而进行了一系列大胆而细致的治疗。

“奇迹”在塞尔的努力下发生了,病人们逐渐从昏睡中苏醒。他们对于重获的生命无限的欣喜,虽然他们可能已经失去了生命中漫长的阶段,但是,拥有自由的生命和生活就是无上的乐趣。

但是谁也没有料到,这样的快乐是那样的短暂。几周之后,病人对药物产生了副作用和抗体,渐渐地又回到了最初僵直地睡眠状态。

其实,我一直期待影片能有一个圆满地结局。但是,它就那样结束了,影片地结尾处出现了一排文字:Dr.sayer and his staff kept working with the post-encephalitic patients,trying new drug treatmenrs as they became available.leonard and many of the patients experienced brief periods of awakening, but never as dramatically as they did in the summer of 1969.

Dr.sayer continues ro work in a chronic hostipal in the Bronx.

塞尔医生和他的全体职员们一直在努力治疗那些慢性脑膜炎患者,他们尝试着各种可以获得的新药和治疗方法。

莱纳德和其他的许多病人都出现过短暂的苏醒,不过再也没有像1969年的那样的传奇。

目前, 塞尔医生仍工作在布朗克斯区的一家慢性病医院内。

但最终我发现我喜欢这样的结尾胜过大团圆的结局。因为,那些再次睡去的病人,知道还有塞尔医生这样有责任感的人会不懈的努力着,他们就不会在黑暗中的昏睡中感到无助和孤独,相信终有一天他们一些人能够再次苏醒。而我们这些健康的人看过了那些病人的痛快与欢乐,也会从生命的麻木中苏醒,有什么比活着本身还更精彩呢?

We are busy with finding the significance of our lives every day, but we forget that just living is significant.

PS:不知道为什么中文大多采取了《无语问苍天》的译名,我却很不喜欢那种无奈和绝望。所以采用了小说原本的题目《苏醒》。 在《说故事的人》一书中读到1969年夏天发生的那些事。 而后看了这部由这一真实事件改编的电影,将那些难以理解和想象的病症、伤痛与无力以影像的方式明晰出来。 再后来,在书中看到萨克斯医生与罗伯特·德尼罗、罗宾·威廉姆斯交流参与电影的过程。 就这样,一个故事从1969年映射到1990年又映射到今天。一种很奇妙的感觉在蔓延,像酒精一样。

醒来的人又睡去了。还醒着的人呢?