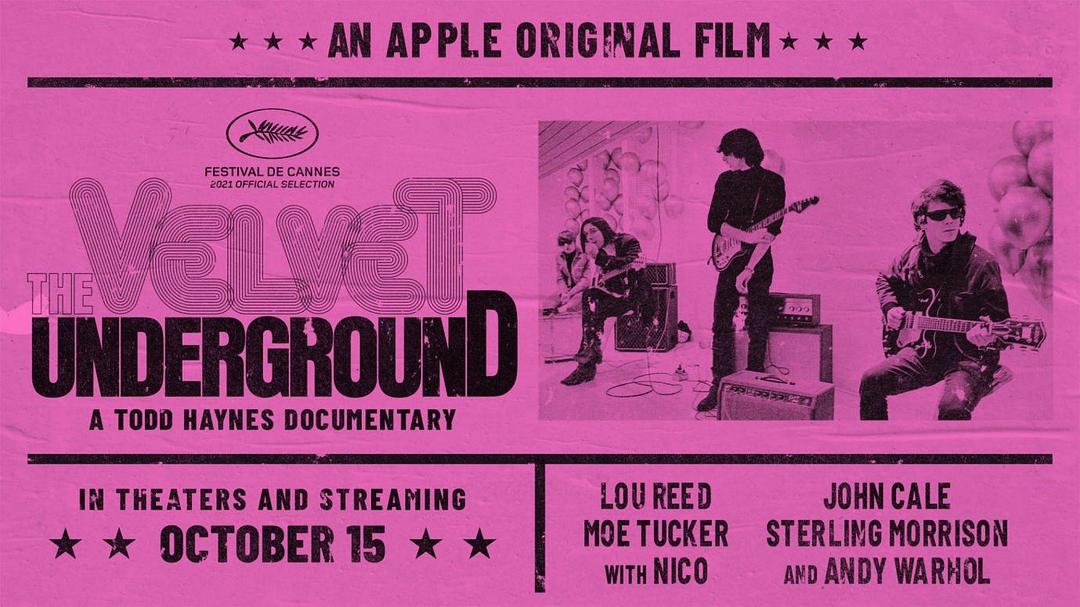

地下丝绒 The Velvet Underground(2021)

导演: 托德·海因斯

编剧: 托德·海因斯

主演: 卢·里德 约翰·凯尔 拉·蒙蒂·扬 乔纳森·里奇曼 玛丽·沃伦诺夫 Maureen Tucker Sterling Morrison Amy Taubin Doug Yule Merrill Reed Weiner

类型: 纪录片

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2021-07-07(戛纳电影节) 2021-10-15(美国网络)

片长: 110分钟 IMDb: tt7230750 豆瓣评分:7.6 下载地址:迅雷下载

简介:

- 托德·海恩斯将首执导纪录片,聚焦缔造传奇的地下丝绒摇滚乐队。影片目前暂未定名,海恩斯则表示,本片必定会借鉴安迪·沃霍风格,也会更富文化意义。片中将收录乐队目前在世成员的采访。该纪录片的出现,也正好是该乐队首张经典专辑《地下丝绒与妮可》发行50周年。

演员:

影评:

抛去审美因素,内容上也有不少让人眼前一亮。特别是John的采访部分,谈到音乐与永恒的联系源于中国哲学(可以解释John后面出了那么多相关的歌);谈到drone时的激情;谈到与Lou初见时的狡黠;谈到离开乐队时的复杂表情和低下去的声音。

谁知道John还有多少年,有一年是一年,多部采访是部采访。

但可能有几个原因,让我觉得这部片子非常非常无聊

分屏播送模式让人想起安迪沃霍尔的艺术电影和用iPad分屏模式学习高等数学,二者都高深莫测,充满无限延展与发散的可能,,优雅,一开始让人兴奋激动,随后让人想睡觉。(沃霍尔的艺术电影是他最不受重视的作品类型不是没有原因的)

卢里德不在了。少了一个说披头士垃圾的采访人精,别提这部片子了,世界多么枯燥。

Lester Bangs曾说过跟音乐人谈音乐是最无聊的。我们无比庆幸能在这部片子里看到不太被提及的Young,但同时也发现,一个地下丝绒八卦绯闻都没讲,例如John激情演奏无意打破Lou的头吓傻经纪人,Nico说她不会再跟犹太人睡觉,John上台奇装异服引发众人不满,陌生女孩为Lou掀裙子,Moe追Andy讨薪,Lou坚持唱Sunday Morning被经纪人怒骂之类的。

海因斯,您拍天鹅绒金矿时捕风捉影的本事在哪里?

地下丝绒糟糕的商业管理导致他们的视频照片大多只留在工厂时代。被人津津乐道的现场freestyle沦为传说故事。只能用ppt播送和他人评论鼓励观众自行脑补。感觉像在油管上看播客。好白。

Andy在他的日记里曾经抱怨Lou不让他来拍视频:I hate Lou Reed more and more, I really do, because he’s not giving us any video work.

像罐头画。看到了,然后呢,没有然后了。

人人都知道工厂的影响有多大。但说实在,没人真正因为沃霍尔喜欢地下丝绒,人们喜欢它的原因是Jonathan所说的they get me and it’s life and death serious。

ps. 除此之外,还有几个在丝绒历史里比较重要却被有意无意忽视的人:

Angus Maclise

Betsey Johnson

Paul Morrissey

Steve Sesnick

特别是Steve Sesnick,没有讲他,自然不会讲出丝绒的成长与转变,不讲他,丝绒的失败(John觉得他们失败了)无法解释

pps. 结尾用Lou和Andy的对话非常妙,但用72年巴黎场有些错位,难道是因为有现成录像?这是一部讲丝绒的电影,丝绒明明有重组,而72年巴黎场仅有Lou和John。86年丝绒纪录片结尾是现场肆意弹唱的John,摇滚心灵的结尾是每个人重做一遍screen test,都很完美。我想可能是导演找不出新意了。

译自:

在最新乐队纪录片《地下丝绒》中,两位长期合作者名导托德·海因斯与知名摄影指导艾德·拉赫曼(ASC)重新审视了启发他们二人的开创性乐队地下丝绒,并联手打造了这部研究创新音乐对流行文化长期影响的作品。

地下丝绒乐队成员约翰·凯尔、斯特林·莫里森和卢·里德在六十年代

地下丝绒乐队成员约翰·凯尔、斯特林·莫里森和卢·里德在六十年代海因斯和拉赫曼合作的《地下丝绒》是这对长期创作伙伴第一次共同涉足纪录片制作。影片的主体自然是探索卢·里德和约翰·凯尔创立的革命性摇滚乐队地下丝绒。此前,海因斯和拉赫曼合作了七部电影(《远离天堂》《我不在那儿》《卡罗尔》《寂静中的惊奇》《黑水》和即将上映的《发烧》——一部关于歌手佩吉·李的传记片)以及两部电视作品(迷你剧《幻世浮生》和HBO《桑德海姆的六首歌》的一部分)。

这部纪录片借鉴了地下丝绒的密友兼宣传者安迪·沃霍尔的先锋电影及当时其他独立电影制作人的作品,结合了一系列历史档案片段,展现了一种创新和怀旧结合的访谈形式。这营造出一种类似乐队在沃霍尔的“Factory”和其他场地举办演唱会的效果:沉浸式多媒体“体验”。影片的一大特点是选择用分屏和多分组的形式传达当时的时代氛围——在那个时代,乐队成员聚集在一起,创作他们高度实验性的音乐,影响了无数后来的摇滚团体。

本文中,海因斯和拉赫曼接受访谈,畅谈了该项目的幕后细节。影片目前正在Apple TV+上播出。

艾德·拉赫曼接受访谈

艾德·拉赫曼接受访谈艾德是那个时代的亲历者,他的经历对制作有帮助吗?

海因斯:我总能感受到一种轻松气氛,因为艾德和很多接受采访的当事人都有过交往经历。这让他们感觉很自在。如果卢·里德还在世的话(他于2013年去世),事情可能会更有趣。不过我知道正因为艾德是摄影指导,约翰·凯尔才能感到比较自在。

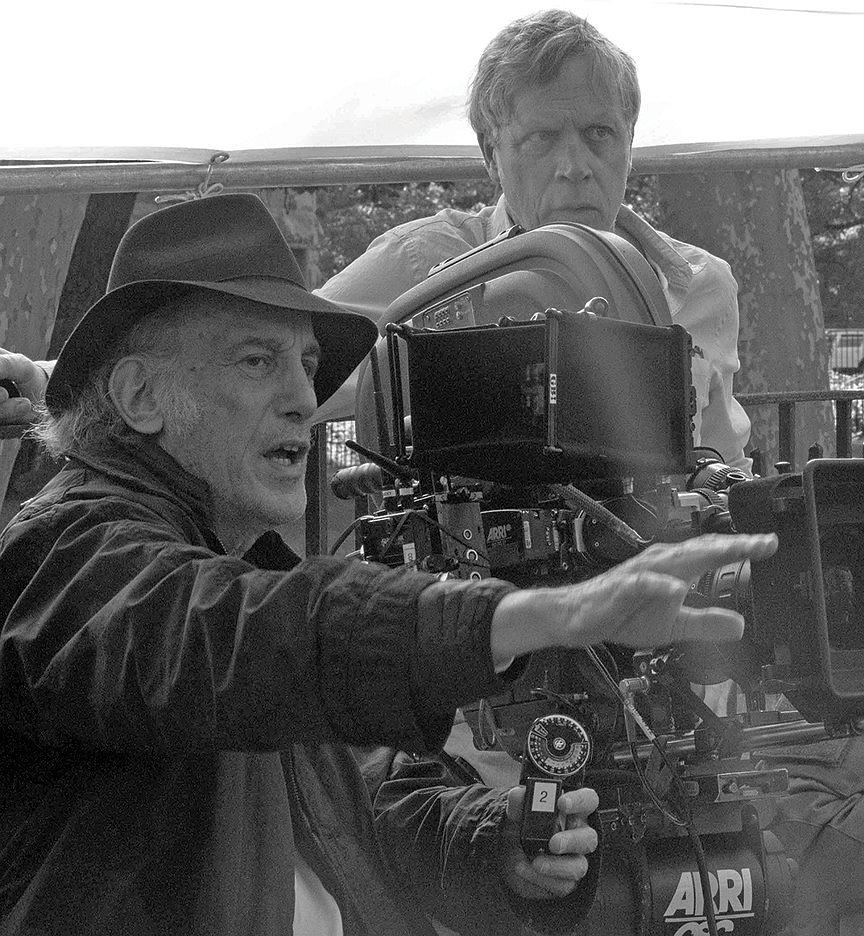

拉赫曼和海因斯在《寂静中的惊奇》的拍摄中

拉赫曼和海因斯在《寂静中的惊奇》的拍摄中促成这个项目的最初的“火花”是什么?

海因斯:(卢·里德的遗孀)劳丽·安德森决定将里德的历史资料档案交给纽约公共图书馆。而手握Verve唱片(地下丝绒的第一个厂牌)母版的环球音乐集团问她,是不是也是时候拍一部纪录片了——关于乐队的决定性纪录片一直处于缺失状态。不久之后,劳里和我见了面,然后UMG电影和电视制作部门的负责人大卫·布莱克曼联系了我们,提出要一起做这个项目。

我知道此前没有关于乐队的传统纪录作品,而且卢·里德已经过世了,妮可也不在了(她于1988年去世),所以这个项目将会存在不少内在挑战。

但这同时也是我们要做这个项目的原因。

这部电影主要以分屏的形式呈现,镜头来自20世纪60年代的先锋电影,旁边配上采访片段,让观众沉浸在催生了地下丝绒乐队的艺术氛围中。你是刻意想把这部纪录片拍成安迪(沃霍尔)那样的风格吗?

海因斯:我们遇上了一个难得的机会,可以把当时高产而又充满活力的先锋电影制作文化全部包括到影片中来。乔纳斯·梅卡斯是先锋电影的核心力量——他一直有个展示纽约和其他地方的电影制作的场所,放映内容从老式实验电影到沃霍尔在20世纪60年代拍摄的最新作品应有尽有。那就是我们所说的视觉艺术、音乐、表演和诗歌艺术家的聚集地。

我的设想是我们(在历史档案素材的呈现方面)主要会参考1.33:1的16毫米胶片的长宽比,那么我们具体该怎么做呢?我们该如何叠加或分隔画面?最终我们决定把采访片段也定在1.33的比例上,所以大多数情况下最后的效果就是在1.85:1的成片比例里叠加两个1.33比例的画面,或者在一个1.22比例的画面边上展现其他信息。这是沃霍尔那部《雀西女郎》的格式,整部电影要用两台1.33比例的放映机并排放映。

你采访了约翰·凯尔,地下丝绒鼓手莫·塔克和吉他手斯特林·莫里森的遗孀玛莎·莫里森。你是怎么拍摄这些内容的?

拉赫曼:托德将我们拍摄的采访与历史档案素材结合的做法很有趣。我开始把这些访谈画面想象成安迪的丝网印刷作品,在每个拍摄对象身后都放上色板,此外还有安迪的黑白试镜系列。

海因斯:我们会根据沃霍尔的丝网印刷作品来选择不同的颜色。它们用的是一种略显肮脏的粉彩色彩。然后我们给它们添加一些纹理,把它们当作廉价公寓里墙画一样处理。如果我们在被采访对象的公寓里拍摄,比如乔纳斯的公寓,我们就会额外带上这些色板。如果不是,我们就在一个小工作室里拍,让艺术家们在那里实地绘制它们。

拉赫曼:我的另一个参考是安迪的试镜系列,只需要一个单独的光源。它们的布光比我平时会做的要更粗糙些。我们用的是数字摄影机,但每次采访结束时,我们都会用Beaulieu Pro摄影机拍摄一些超8素材。它们没有同步录音,所以我们只用它们来制作影像。我认为那种做法能把现在和过去结合得很好。

你主要用的是什么摄影机?

拉赫曼:我用Arri Alexa Mini拍2.8K的ArriRaw。我们早在(2019年的剧情长片)《黑水》中就已经这么做过。我尽量保持低分辨率。我一直都很反感“数字风格”,所以也用了老式的Angénieux 25-250mm HR 3.5变焦镜头。此外,我们还用到了LiveGrain。我和托德都是LiveGrain的大力支持者,也是为了把胶片和数字结合起来。我们不介意保留一些旧(视频)档案胶片的画质,因为它们有自己的独特风格。如果能在拍摄中让素材看起来像回到过去,我就会这么做。

艾德,你有没有什么特别手法可以让采访对象感到自在,并从他们那里得到更好的回答?

拉赫曼:我喜欢在镜头边多停留一会儿,这样我就不会显得太居高临下。我会事先准备好打光设备,所以当采访对象走进拍摄场所时,我就不必在现场到处瞎摆弄了。长时间的采访是托德做的,这也让采访对象感到轻松自在。数字摄影机最大的好处之一是不用担心更换胶卷。这给现场的讨论带来了流动性,你可以在摄影机还在拍摄时和对方讨论其他事情。我尽量把灯光调暗,不让电影的制作过程干扰到我们真正的目的:让拍摄对象分享他们的故事。就像托德说的,有时我们是在别人的公寓里拍摄,所以我会用1K或者2K的书式布光(book light)。

你怎么描述你们两人在片场的相互作用?

拉赫曼:我们平时不怎么产生交集。等到了工作现场,我们各尽所能。

海因斯:拍摄时,艾德会重新构图。这种做法更有即兴色彩,比如(我们正在拍)长而静止的镜头而艾德会扩大和缩小景框。他知道拍完后我们会把画幅统一到1.33的比例,但同时仍想保留一些尺寸变化。这些由艾德凭直觉做的选择似乎总是很有效。

拉赫曼:听到拍摄对象具体在说什么很重要。拍摄时我会戴耳机,所以我也是对谈的参与者之一。在别的项目中,有时我喜欢稍微调整缩放来反映情绪,但在本片中我们的景框是静止的,那我就对景框尺寸做类似的操作。

乐队后来的阵容:没有了凯尔,成员分别是莫·塔克、莫里森、道格·尤尔和里德

乐队后来的阵容:没有了凯尔,成员分别是莫·塔克、莫里森、道格·尤尔和里德你对在Harbor电影公司完成的后期工作怎么看?

海因斯:这部分的重点在于防止在素材上强加太显著的电影语言,不要处理得过饱和或者增加太多对比,好让人真正看清楚暗部。我希望保留转制源素材的错误和不完善之处——这些瑕疵有的来自负片,有的来自中间正片。还有就是防止清理掉那些素材的边缘,那些边缘经常参差不齐。

凯尔和里德再度联手制作《Songs for Drella》,这部音乐剧是他们献给已故的安迪·沃霍尔的。二人现场表演的系列歌曲由拉赫曼拍摄

凯尔和里德再度联手制作《Songs for Drella》,这部音乐剧是他们献给已故的安迪·沃霍尔的。二人现场表演的系列歌曲由拉赫曼拍摄艾德,你最近在调色室为《Songs for Drella》做后期。我们很快就能看到这部作品了吗?这部影片很适合与《地下丝绒》纪录片一起推出,因为它拍的是里德和凯尔再度联手,表演他们献给沃霍尔的音乐。

拉赫曼:这部影片已在特柳赖德上映过,等到这篇文章发表的时候,它也已经在纽约电影节上放映了。我们还会在欧洲的电影节做放映。

你们是在没有观众在场的情况下拍的,对吧?

拉赫曼:卢不想让摄影机挡在他们和观众之间,所以我建议拍摄彩排,让他们表现得像在正式演出一样。这样既可以接近他们,又不用担心观众的问题。我还设置了dolly轨道。我们就这样拍摄了两次彩排,还用多台摄影机在一个晚上拍摄了两次演出,不过我一直没拍观众。影片最终体现出了两人彼此之间的亲密感——是一次卢和约翰的互诉衷肠。

说起“地下丝绒”这支摇滚乐队,你或许有点茫然,不过相信你的脑海中肯定有过一只黄色大香蕉的画面,这只香蕉出现在无数广告、书籍、电视节目,甚至穿的衣服上,这就是该乐队首张经典专辑《地下丝绒与妮可》的封面。今年不仅是这张唱片发行的55周年,而且还有一部为这支乐队量身定做的同名纪录片面世,而导演正是执导《远离天堂》和《卡罗尔》的托德·海恩斯。

这是海恩斯首部纪录片,他为何初次执导纪录片就选择这个摇滚乐队传记题材?不妨参考一下导演的作品履历表,答案便不言自明。他曾经拍过大卫·鲍尔的华丽摇滚幻想片《天鹅绒金矿》、多位演员同时扮演鲍勃·迪伦的另类传记片《我不在那儿》,以及致敬卡伦·卡朋特的诡异木偶剧《超级巨星卡朋特》。他对摇滚乐队、偶像人物的特殊呈现角度似乎注定了他最适合拍摄这支乐队的纪录片。

相比起之前那几部创意非凡的作品,海恩斯这次选择用非虚构的方式来呈现“地下丝绒”这支最激进、最具影响力的传奇乐队,似乎显得有点保守。不过,当你看完这部纪录片之后,会发现导演并没有收起大胆的创意,依旧在表现形式上剑走偏锋,令人眼前一亮。由于乐队当年不少演唱会的影像版权限制,海恩斯另辟蹊径选用实验电影的手法去呈现,巧妙地解决了原始素材匮乏的难题,还不断向60年代的前卫气质靠拢。

原始档案片段、声轨对白重叠,以及大量的分屏画面,一边是静态的人物照片,一边是现时访谈实录,不断让人想起安迪·沃霍尔著名的《切尔西女孩》,当然这位艺术大师在影片中也占据重要篇幅。沃霍尔当年透过《屏幕测试》挖掘卢·里德和约翰·凯尔的完整片段也在此惊现,两人先后凝视着镜头,画外音是两人当年的真实录音。

海恩斯并没有追求过度的实验,而是在形式与内容之间做出美妙的平衡,轻易将观众带回到美国60年代眼花缭乱的艺术世界。几位核心成员的故事娓娓道来:卢·里德、约翰·凯尔、Nico、Maureen Tucker等人。纪录片聚焦在他们在音乐/艺术上的创作和思考,极少谈论八卦的花边新闻,甚至最引人注目的——卢·里德的性取向——也一律回避,显然导演关注的是最本质的部分:音乐。

约翰·凯尔初期实验的持续轰鸣声美学,音乐与永恒的关系,他们对嬉皮士音乐的厌恶等表现,使“地下丝绒”与普通的流行乐队划清界限。印象最深刻的是一位友人谈到,他们在演唱会上唱完最后一首歌后,全场鸦雀无声,等了近5秒大家才开始欢呼高喊,证明了他们的创作和表演具有惊人的沉浸感,甚至是催眠能力。

表面上这是一部“地下丝绒”摇滚乐队的纪录片,实则也是对美国60年代前卫文化的回顾和再现,以及对那个辉煌年代里创作力爆发与大胆表达艺术自由的致敬。

17 XII 63 NYC The Fire Is A Mirror-La Monte Young

一部关于地下丝绒(The Velvet Underground)的纪录片,开场用的却是拉·蒙特(La Monte Young)的极简音乐。伴随着连续延绵的单调声音,黑幕中出现了波德莱尔的诗句:Music fathoms the sky…(音乐贯彻天空…)因此可以理解拉·蒙特出现的原因,他的音乐对地下丝绒的重要成员约翰凯尔(John Cale)有直接的影响。而片中也把他的音乐和抽象表现主义画家马克罗斯科(Mark Rothko)的色块画作并列在一起,意图导向殊途同归的精神性。于是,这开场的音轨与影像中的文字即成为了地下丝绒底蕴来源的最佳注解,他们注重重复中的实验性、文学性与精神性。

Venus in furs-The Velvet Underground

作为乐队纪录片,音乐自然必不可少,而识别出其中重复使用音乐既考验乐迷,也考验观众。导演托德·海因斯也不直接引用地下丝绒的音乐,就像这首从同名小说拣取元素创作的《穿裘皮的维纳斯》,在出现片名时第一次出现:耳朵听着不断重复着前奏,画面则是地下丝绒的片名,VELVET几个字母由层层叠叠的线条组成。再一次,这首曲子的重复前奏用以回应另一种“重复“的概念,即性别的重复,对应的段落恰好讲述当时美国社会对同性恋的不认可。最后一次的出现,我们终于听到卢·里德(Lou Reed)开始演唱。可以理解,为何选择了这首作为影片讲述地下丝绒成军后初次演出的代表,在前两次的重复铺垫之下,这时我们才真看见/听见作为乐队的地下丝绒。凯尔与里德的结合,使音乐为文学素材所利用,在长泛音中显现出地下丝绒神秘与离经叛道的一面。

I’m waiting for the man-The Velvet Underground

等待的人谁?曲子首先以重复的前奏出现。雪莉·科温(Shelley Corwin)讲述里德获得灵感的方法,继而出现朗读“嚎叫”的艾伦·金斯堡(Allan Ginsberg)。里德充满文学性的身份背景,正是他创作的开端。随后《我在等待那个男人》则是以小样的形式出现,凯尔正讲述他与里德初相识的情形,在他看过里德的歌词后,他们才开始寻求承载这些歌词的形式。里德等待的会是凯尔吗?最后一次,终于听到正式的版本,此时地下丝绒人员齐备,有了安迪·沃霍(Andy Warhol)的帮助终于开始录制第一张唱片。伴随快速的节奏,影像尽是当时制作《地下丝绒与妮可》的内容,只不过他们音乐中涉及的内容令他们受到冷遇。里德等的是安迪吗?没有办法知道确切的答案,但这首音乐的作用是明确的:他渐次完整,在差异中串联起里德创作内容的动向,似乎也作为了地下丝绒最初建立起的契机。

Heroin-The Velvet Underground

在长泛音的衬托下,安迪·沃霍的《帝国大厦》(Empire)片段显得更阿加神秘。而两者相近的调性,也隐隐预示着地下丝绒与安迪·沃霍的合作的某种必然性。地下丝绒第一次到安迪沃霍的“工厂”,即演奏了《Heroin》。歌词中药物感受般的描述传递出莫名的焦虑,乐队的重要转折如此被附上了一层不明朗的阴霾。地下丝绒加上妮可(Nico)的组合在安迪·沃霍牵头举办的艺术节中暂露头角。只是这次使用的《Heroin》是充满噪音的现场版本,配上当时现场的各种影像素材,不断加速与叠印,使人晕眩,似在制造安迪的音乐与其他艺术结合的印象。于是也成为了与安迪密不可分的主题音乐,在一段里德与安迪的“最后对话”之后,最后一次响起。

The Wind-Nolan Strong&The Diablos

这最后一次唱起的《Heroin》,原来是地下丝绒1972年在巴黎演出的版本。仅里德,凯尔与妮可参与,而不是最初或重组过的阵容,这也许表达了海因斯或部分人对地下丝绒的看法:充满不稳定因素的三人是乐队的核心所在。于是就呼应了开头颇为有趣的声画对应:画面是弹奏重复钢琴曲的凯尔与颇具诗意的测试影像中的里德,刚好被平分在画面两侧,代表一种实验与诗意的结合。而与画面对应的是《风》(The Wind),演唱乐队为Nolan Strong&The Diablos,不难联想起名字结构相似的The Velvet Underground&Nico(地下丝绒与妮可)。里德曾说过这样的话,如同对往日的注解:如果我真的可以唱歌,我就会成为Nolan Strong(If I could really sing I’d be Nolan Strong)。

Ocean-The Velvet Underground

紧接一首轻快悦耳的《Sweet Jane》,迎来了氛围骤变的《Ocean》,出自地下丝绒的弃曲专辑《VU》。自然地,地下丝绒也在这样的声音中解散了,离开的先是斯特林·莫里森(Sterling Morrison),然后是里德。从琐碎的影像素材中,能看到时代侧写,各人的从前与现今,以及偶尔短暂的重聚,正是《Ocean》中潮起潮落意象的最佳证明。顺着这“风起”与“潮落”所呼应的影像,似乎知道了这本影像之书的真正用意。最直接地召唤出了安迪·沃霍和乔纳斯·梅卡斯(Jonas Mekas)实验电影的印象。这些实验电影看似追求随机素材碰撞出的美感,但仍能找出结构上的考量。梅卡斯的《笔记·日志·素描》(Diaries Notes and Sketches)用大量日记式片段描摹生活,理应零散随意,但其中重复出现的四时变化,婚礼和新生命的影像,却在紧扣生生循环的命题。而在沃霍尔的《雀西女郎》(Chelsea Girls),则用完全的分屏呈现“雀西旅馆”众人的故事,在左右两屏影像关联的强与弱中建立丰富的解读空间。带着日记式电影的质感,海因斯在分屏影像中更积极地寻找能使素材对位的形式,在上述的段落中就已经说明一二。影片虽在梳理乐队的创作脉络,但在间歇出现的碎片素材中,仍然可以发现不少边角料以非常值得玩味的方式呈现。例如,右分屏的凯尔提及儿时受到的侵犯,左分屏则出现了一名面容模糊的神职人员。而初次介绍妮可时,明明在讲述她与地下丝绒的结缘,却插入了一张与妮可有过情史的阿兰·德龙(Alain Delon)的照片,其肩上搭着一捆绳子,接续片段则是乐队几人在玩弄绳子。同时,也因为有左右互相补充的分屏存在,画面中偶尔残存的黒色留空就格外令人留意,好像总是在等待某种补完。无论是乐队成员,还是与地下丝绒有深入接触的受访者,他们的影像都被偏置在一旁,让这种待补完,空缺的感觉更加强烈。即使是亲历者的口述,对地下丝绒的描述仍是刻板的,生者与逝者也无法互相印证,真实也因此永被悬置。不过,一旦明白这种待补完的机制,趣味性似乎就弱化了。那过盈的信息,包括歌词,伴奏,人声与过量的影像总是指向类似重复的意义,这或许是种败笔,但也许是在再次提醒我们聆听地下丝绒的意义。听音经验丰富的人们在今天是否还能了解地下丝绒的可贵之处,来自地下的声音又是如何贯彻天空,在信息爆炸的年代,如何再在重复中挖掘细微的差异?