妈妈和七天的时间(2020)

又名: 小咸 / 妈妈 / Mama

导演: 李冬梅

编剧: 李冬梅

主演: 程术琼 葛文丹 王小平 Guoli Xia Yanxin Gong Yuxiang Tan Shidi Ge Jihua Shen

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

上映日期: 2024-05-08(中国大陆) 2020-09-09(威尼斯电影节)

片长: 133分钟 IMDb: tt12768944 豆瓣评分:7.1 下载地址:迅雷下载

简介:

- 这是一部纪念妈妈的电影,讲述20世纪90年代在中国农村七天发生的故事。故事里记载了小咸(葛文丹 饰),一个十二岁女孩对家庭和村庄的记忆。在这七天里,发生了三次死亡和两次出生。

演员:

影评:

“三十六岁,生育了五个女儿。”

简单的一句话,不知道概括了多少女人的一生。

在恶劣的卫生和医疗条件下,让一个女人连续五次怀孕,甚至第五胎出生时第四胎才满一岁。这无疑于把她推进鬼门关五次,前四次她活了下来,只不过是幸运。死亡,才是必然。

这根本不是难产,而是谋杀。

因为舅妈的反对,妈妈不能呆在距离医院更近的镇上里,难道这会是舅妈一个人的决定吗?默许了这一切发生的她的兄弟和母父,不都一样的是帮凶吗?

第一天女儿上学时走过的路,还可以搭乘舅舅的便车。她看到的路上被担架抬着的女人时还可以好奇,看到怀孕的女人也会忍不住张望,却没有想到这一切都昭示着她母亲的结局,和她最小妹妹的归处。

到了第五天的夜里,生死极速之时,女人却只能被抗在担架上靠着男人们的脚力迟缓地被送进医院。她的母亲在后面追赶却追赶不上死亡的脚步,老迈的身躯一瘸一拐只能无望地看着女儿的远去。

白天时送葬的吹吹打打女人还站在房门里惋惜,却完全想不到不过一日之隔,这也成了她回归山上的路。

女人们被担架抬下山,被棺椁抬上山。

上上下下就构筑了女人们被男人摆布的命运。

送葬的队伍全是男人,抬担架的也都是男人,男人们牢牢占据了公领域,不也在暗示着女人们被男人架起来带走,就像被包养走的两个小女儿,葬礼时还有男人想要把小女孩牵离姐姐们。

明明女人们才是血脉相连的最为亲近的一家人,却被不同的男人强行地分开带到自己圈养的牢笼里,冠上不同的姓氏,被不同的男人吸血。

在只有奶爷的家里,餐桌上生疏得如同陌生人。直到母亲和姥姥来到女孩的家,餐桌上才开始有了说话声。

年幼的女孩还要自己洗衣服,洗澡也得自己洗,自己照顾自己。但从没见过哪个这么小的男宝还要自己洗衣服的。

寄宿上学的姐姐需要一边读书照顾妹妹,

妹妹却还要因为集中不了注意力的捣蛋男宝被男老师赶出教室。女孩永远要为男宝的低劣负责。

而男人做了什么呢?

除了让女人怀孕就跑掉,还会做梦喝酒和哭。挣钱钱挣不了——看到主角家的泥土房还以为是个极度落后的村庄,结果镜头一转,邻居家是修得起水泥房的;女人们吃饭的餐桌上全都是素菜,直到男人回来了才有了一道荤菜;照顾妻女也做不到——连抬担架抬棺椁都赶不上,只能在一切尘埃落定以后跪在坟墓前面痛哭?女人付出了生命,牠可是付出了眼泪和悲痛啊!

“爸爸,我会孝顺你的,像儿子一样”

真是绝杀!

这就是福报啊!

连追五宝就为了生个男儿延续香火是吧,男的整天就会做梦,生男的就是一代绝,有个屁的香火。

电影没有歇斯底里,也没有强烈的情感起伏,没有激烈的指责,只是以最为平静的语调叙述了最为残酷可怖的事实。这就是中国乡镇女性的真实遭遇,真实处境。

连续不断的生育,做不完的劳动,恶劣的卫生和医疗条件,到最后连名字都留不下来一个。

死去妈妈的花圈上只写着李氏孺人,连名字都被抹去。男人真是恶毒,这样牠就可以厚颜无耻地霸占女人的生育成果。牠可以大言不惭地声称自己是女孩们的父,把自己的姓冠在她们头上作为自己的延续,然后理直气壮地继续吸她们的血了。这又怎么不算是一种产翁制呢?

得肝病死掉的女人真的是生病死掉的吗?

女人们费心操劳最后积劳成疾,也还是只能得到个“心强”的不满评语。

活得甚至不如牛马。

里面大量的中老年女性的形象,她们因为年迈变形的身体,布满皱纹的脸,和贫瘠的语言。

她们身上不仅有岁月的痕迹,更是被蹉跎虜役耗尽心力之后的扭曲形态。

姥姥来到男方家里照顾女儿,甚至还得拖着年迈的身体帮着对方下地干活,还要教导年幼的孙女懂事地下地干活。

而男人们呢?是在女宝认真答题背后偷偷看小抄的男宝;是在上学路上打打闹闹扔石子烦女孩的男宝;是坐在灵堂门口闲适围观看热闹的男人;是围着女人的尸体抽烟休息的男人;是永远缺席永远赶不上趟;是带个孩子都带不好,只能交到正在工作的女人手上……种种种种,真是一无是处,罄竹难书。

电影中大量的静止和远景镜头保持了人物们行动的自然和连贯,没有过多的介入,台词也并不多,更多地只是表现出人物们的自然行为,非常连贯地展示如同回忆一般的场景。

里面的细节是没有亲身经历和真情实感无法呈现的。大量的空镜,小女孩独自行走的路,虫鸣风声,穿过马路的河流,乡野之间的静谧……浑然天成,胜在自然。有一种和自然非常亲密,非常亲近的舒适感。

很好,非常好,特别好。是我今年看的最好的一部电影,也是我迄今为止看过的最好的华语女性电影。

这是只有女性可以拍出的电影,男的只会吃了妈妈的肉吸了女人的血,还把她出嫁的船作为她的人生意义,美其名曰纪念。说的就是《乘船而去》,垃圾东西!

电影结束后的静默,想必是导演为母亲的默哀。黑暗之中闪烁的灯火如同在坟墓前为母亲照亮的蜡烛,是女孩们回家的路,也是寄托着女孩们的依恋的路。

还有多少女人被埋葬在这无声的黑夜里,她们是否又能找到回家的路呢?

可女人的家到底在哪里呢?

母父的家不是她们的家,丈夫的家不是她的家,孩子的家也不是她们的家。

女人只有自己成为自己的家,停止在任何男人身上寻找依靠,不再给男人吸血,不当男砖,不要沾男,就可以从根源上覆灭男权社会。

男人可是不能独立行走的,再自以为是的男人可都得靠女人生下来啊。

只要不生男,男的就是一代绝。

夺回冠姓权,男人就没有香火。

女人才可以做女人的香火。

女人要建立自己的家族!

2020年10月14日,《妈妈和七天的时间》在平遥国际影展媒体场放映,电影还未结束,豆瓣上便出现了中途退场的“媒体观众”的一星差评。次日晚19点30分,影片在平遥电影宫小城之春厅首次面对国内观众首映,并在10月16日获得了平遥国际电影节费穆荣誉最佳影片大奖。此后,又在韩国釜山电影节等多个国外影展展映,并在2021年2月获得瑞典哥德堡电影节英格玛·伯格曼奖。

作为一部剧情片,《妈妈和七天的时间》讲述了一个发生在90年代的真实故事。导演李冬梅以客观、隐忍的视角记录并再现了一场本不应发生的悲剧。呈现一种“静水深流、作壁上观”的风格,极为克制,仿佛暴风雨来临前的无尽平静。因此,也让这部电影拥有了一种情景再现的纪录片意义。

在平遥,影片得到了两极化评价。它感动了很多观众,同时部分观众也表示不能接受这种风格。

近日,凹凸镜在新亚洲影志工作坊对李冬梅导演进行了专访。

她的影片创作缘起于何?经历了怎样的心路历程?她如何看待观众的两极化评价?都在专访中娓娓道来。

在采访过程中,从李冬梅导演的讲述里能充分感受到真挚、诚恳的情感和创作态度。我们期待不久的将来,影片能够在国内顺利公映,与更多观众见面,也让这段值得记录、讲述的故事抵达更多人的内心。

李冬梅,电影导演编剧。2015年毕业于墨尔本大学电影电视专业。澳大利亚导演协会会员。毕业作品“阳光照在草上”获得最佳导演奖和最佳摄影奖。2018年开始电影“妈妈和七天的时间”的创作,于2020年9月在威尼斯国际电影节完成该片的世界首映。后相继入围釜山,平遥维也纳等多个国际电影节,并获得平遥电影节费穆荣誉最佳影片。

谢谢你来看我的电影——凹凸镜专访李冬梅导演

策划采访:汪金卫

整理校对:张劳动

排版:K

凹凸镜DOC:拍这个片子的构想,从什么时候开始在你的心中扎根?你去学电影跟要拍这个片子是有直接的关系吗?

李冬梅:在我写完四个剧本之后,有一天,我有个朋友问,你要不要写一个电影(剧本),我来给你找钱?有了这个契机,我就在问自己说,好不容易有人愿意给我投资了,到底要拍一个什么样的电影?

我想我一定要拍一个对我来讲,非常重要的事,不得不说的东西,前面那四个剧本有习作的感觉,也是与我自己一些经历有关。

后来我就想,人生里面我真的必须得讲的故事是什么,这样思考的时候,想到我一直在逃避的那个部分,也是我真正特别需要去讲、需要去面对的:关于母亲去世前后的这些记忆,特别是我母亲去世之后,那几天之内发生的事,对我那个年纪来说,是具有一种颠覆性的意义,那个记忆是我不愿意去碰的。我觉得自己好像有成长到,可以去承担那样的一个回看。从2018年的下半年开始写剧本,到2019年拍。

第二个问题,我之前是没有想过说要会拍这个电影的,进电影学院与这部电影之间没有联系,但是也许潜意识里面,我内心里面有很多的东西想要去讲述,而这个讲述甚至不是说讲给别人听,而是一个自我的梳理,我之前尝试过写作,但是也没有特别满足的时候。

到电影学院学电影,我很天真,以为电影能赚钱,所以那个时候就想说如果能赚钱,可以用它做一个农村妇女生殖健康的基金,让一些像我妈妈那样的农村妇女,在生小孩的时候不至于有这样生命的危险。

凹凸镜DOC:我还看到在您进去实际建组准备开拍的时候,还发生了资金的问题。临时又出现了一些意外的变故。

李冬梅:对,所有的人都已经到片场了。还一分钱都没有。

我拍片的精力都在跟钱做斗争,一边边拍一边去借,每一天各种途径的去借,那个情境设置对我的成长有很大的帮助。

凹凸镜DOC:这个片子作为处女作,它面临太多的不确定因素,也包括资金等各种困难,但是最后顺利地拍完了,这期间您的内心足够强大吗?

李冬梅:我觉得我挺脆弱的。那个时候都不去想这个事情了。好像是从一个悬崖下坠的过程,在这个过程当中,你根本没有办法思考说,我能不能安全着陆,完全是一个巨大的惯性,像飓风一样的东西推着你,在做最直觉的那种事情,最本能地做出一些反应。没有时间去想说这个片子能拍完,但我觉得潜意识里面,从我的亲人他们身上看到的这种坚韧,他们是那种永远不会放弃的人。

做一件事情我要么就不开始,一旦开始的话,我不会说不去做完,只要有一口气,只要是这个事情不是不可抗力的那种因素,人为的话是不会说不去做完,所以我也没有这样的怀疑,没有时间,没有机会怀疑的。

凹凸镜DOC:影片的拍摄整体上来算还是在您的预期的时间,没有造成特别严重的超支或者是时间拖得很长。

李冬梅:我对金钱的概念是极为模糊的,拍摄时,确实有浪费,越缺钱越浪费的那种情况。因为你可能在有些地方,经验或者是配备人员的关系没有安排妥当,反而是浪费了一些钱。但总的来说,拍摄到最后的时间和资金上面都没有太离谱,按照后来我了解到的其他的独立制作的影片来讲,还算是一个比较合理的安排。

凹凸镜DOC:影片片名让我印象非常深刻,一开始叫《妈妈》,后来改为《妈妈和七天的时间》,这个“七”,让我有很多联想,这个数字对于您和这部电影我觉得也是很重要的。为什么要是七天?

李冬梅:我本身是比较拒绝把一切的东西和既定的概念与那些抽象的逻辑联系起来的。我觉得我之所以热爱电影,或者是说喜欢我们称之为艺术的最美好的部分,是那种超越我们理性逻辑和抽象概念的东西。所以我在写这部片子剧本的时候,我完全摒弃掉所有那些可能太过理性的东西,我完全是凭着直觉和感性在做。

为什么是七天?是因为我写剧本的时候,我在回忆当时我跟我妈妈的最后一次见面,正好是周天,周一周二周三到最后她去世的时候,我们还没有放假,我们那个时候是一周上六天课,所以我是这样倒推算下来,正好我妈妈去世七天的时候就埋葬了,我觉得这个故事就完成了。

对我自己创作来讲,我最忠于的东西是我记忆里的那种情感的真实,我记忆中,她是怎么样的,因为这对于我来讲,我是在纪念我的母亲,所以她本身是什么样子,对我来讲是高于一切的概念。

凹凸镜DOC:所以您在创作的时候,有意的摒弃了很多刻意的匠气的一些设计,一些概念先行的一些东西,都是凭借直觉来进行创作的。

李冬梅:对,这可能是我今后一直要去践行的一个创意方式。拍电影的时候,你要去实践这些东西的时候,肯定是理性,我们要用逻辑尽最大的努力去做,否则我觉得我们在创作的时候,我希望是发挥我个体最大的这种感性,我的感知,因为本身从理性来讲,比如说我读的书也不够多,我知道的道理也不多,但是我有什么东西是真的值得跟大家去分享的呢?

我觉得可能是我的内心里面那些最为隐秘的一些情感和直觉,那种可能没有办法用文字和逻辑去很好描述的东西,对我来讲是很珍贵的创作的一个方法。

凹凸镜DOC:我特别好奇,电影中饰演妈妈的演员,您是如何去找到的,因为这个角色太重要了,她是一个怀孕即将生产的状态,在化妆、特殊造型上有进行怎样的努力?

李冬梅:我觉得,我是相信有某种存在是我们不知道的,妈妈这个演员选的时候,我走在镇街上,我看到对面一个穿着红衣服的女性,她就站在那,我的朋友跟她介绍说,我想拍电影,这个女性就主动跟我说,你想拍电影吗?我也想去报名。

我第一眼看见她的时候,那种感觉有一点点不一样。一直到电影拍完,我才知道她和我妈妈有一个共同点,就是我妈妈和她的体型跟她很像,比如说身材的比例很像,包括她的肤色,还有走路的那种步态。

我当时没有那么意识到,因为她是长头发,她自告奋勇地要来演妈妈,我告诉她这戏里面有是有很多死亡的,包括有血这些东西问她愿不愿意,包括生孩子这些戏,她说没有关系,我就很惊讶,更加惊讶的是,她的丈夫非常的支持,如果是她的丈夫不支持她做这件事情,她也没有办法在电影里面。

我们后来进行了海选,她还来面试,有试戏,我就觉得很合适,而且最重要的是我跟她之间的感觉很奇妙,像我跟我妈妈的感觉。

我跟我妈妈没有很亲近过,不像一般的女儿跟妈妈之间很亲近,我跟她之间也有一种什么东西是隔着的,但是彼此又是有心意相通的部分。我们在拍摄的时候,我很少跟她讲说你要怎么做,她是很有领悟能力,感同身受的能力很强,包括有一场戏,在电影中的第三天晚上,回到家几个人坐在那,有一只蝴蝶正好是落在妈妈的膝盖上,我看到那只蝴蝶,剧组全部的人都屏息凝视,我知道这场戏怎么结尾,我们需要让蝴蝶飞起来,所以我跟她说:“你用手轻轻地把蝴蝶弄走”,她的动作做得太天然了,说一个题外话,我觉得我是被保佑的才能够完成这样一个作品,有这样的福气。

演员的发型我们有做改变,因为我妈妈是短发,演员她原来是长发,在美术上我们做得很粗糙的,但是我觉得她演得很好,怀孕的道具-肚子,我们就是100多块钱买的,没有什么特别的东西安排。

凹凸镜DOC:我觉得效果最终呈现给观众的感觉还是很好的。现在您的母亲去世已经过去这么多年了,甚至可能我们自己的年龄已经比母亲去世的时候还要大了。这么多年来,您已经从一个女孩成长为一个坚强成熟的一个女性。您现在回想起来,您对当年的母亲所处的那种环境是有了更多的理解了。

李冬梅:那是肯定的。我小的时候只是觉得妈妈很忧郁,她怎么不开心,她怎么总是不像其他的妈妈一样说话声音那么高,那么亮。

我妈妈说话声音是慢慢低沉的那种,永远是很安静的样子,但是眼里还是有一些不是那么快乐的东西,而且几乎没有什么笑容。我在跟她在一起的时间,我记不得她有任何笑容的时候,只有一次,她的好朋友来到我们家,她在做饭的时候会跟她聊天,两个女性在厨房边做饭边聊天,那个时候妈妈是我很喜欢的那个样子,因为她是36岁走的,所以我36岁的那一年我常常会想起她和她的事情。

我想到她的生命的轨迹,她24岁跟我爸爸结婚,25岁开始做妈妈,中间除了这五个女儿之外,其实她是怀了7个还是8个孩子,几乎是每一年都在怀孕,我现在已经比她当时活的时间更大一些了。

母女之间的这种连接特别神奇,我觉得她永远都在,这个人的离开其实只是在某一个维度的离开。

凹凸镜DOC:这个问题还是蛮沉重的,我也不希望勾起太多悲伤的东西,这也是作为电影艺术的一种魔力,一种魅力,它可以记录某些事情来还原某些事情,让已经去世的人“死而复生”,甚至可能帮助人去完成现实中无法完成的事情。比如说:向妈妈告别。我觉得这也是电影艺术的一种很大的魅力。

李冬梅:你说这个让我想起,我不知道有没有跟其他的采访说过,对于我来讲,纪念我的母亲是很大的一个慰藉。但同时我觉得我们不是在纪念这一位母亲,是在纪念这样的母亲,我们撇开她所有的身份,她作为女性的身份,作为妈妈的身份,我觉得我们看到了一个生命,她本身所处时空的境遇,我们对另外一个生命有了更多的了解。

比如说可能瑞典的一个女性,她完全没有办法想象一个可能跟她年纪相仿的女性,在这样的环境下生活是怎么样的,电影确实就能够完成这样的一个传达。有时候我也希望这些名字不用被记住,比如说我的名字不用被知道,大家不用记的,但是撇开这个名字之外的个体,比如说我的这一路走过来,我是怎么在这个过程里面去成长的。

也许我的这一些生命的经验可以和很多女性、男性有这样的一个沟通,有一个相互的了解,也许活着就没有这么孤单,我觉得这样是这个也是很美的事情。

凹凸镜DOC:这个故事其实很多人都能够理解的,可能代表了千千万万的女性的一种命运。比起这个本身它更多的有一种记录或者是演绎记录的一种感觉,我一直觉得是非常有意义。我在平遥看到有些观众看到一半,退场了,然后去豆瓣吐槽、差评,他们甚至没有办法去完成影片的观影,甚至没有办法去了解你想去表达什么,然后就匆匆的给出了这样一个答案。

李冬梅:我觉得这件事情很好,他们的态度也很真实,他们如实反映了他们对这类片子的态度和感受,这是很好的。对于我来讲,举个例子,这个片子就像是个榴莲,可能对于某些人来讲是很好吃的东西。但是对有些人来讲,他进了电影院,看到了电影,哪怕他只看了10分钟,他就像尝了一口榴莲,在他的心里从此就留下了他不喜欢的味道。但是这已经产生了意义,这个意义就是说世界上有这样一种表达存在。

我很期待哪一天豆瓣评分变成三点几分四点几分,对我来讲能够有机会获得那么多真实的感受反馈,我觉得这是很宝贵的,我尊重他本来的样子,我觉得这是观众他们对于这种类型的片子本来的态度,他们不是说恶意的要去差评,不是因为记恨我这个人或怎么样,他就是对这个片子本身做出这样的评价,我觉得没有任何担忧,也不会觉得他们不应该这样,反而就是觉得这是必经之路。

我作为创作者,我就忠于自己,我把我真诚的那一部分给到他们,就像我是一个厨师,我尽了我最大的努力,我用最好的原料,我把这个东西端上来,但是你们没有得到你们想要的东西,没有关系,也挺好。

如果遇到了喜欢的观众,这个就是特别幸运的事情。觉得这样的一个相互的理解和感受会让人觉得很大的安慰。

凹凸镜DOC:我看完影片之后,看到这些差评,我难以抑制我内心的感受,觉得非常愤怒,尤其是当我看到有人在威尼斯看完之后,说“担心这样的电影会让外国人误解中国”,这样的评价我看到觉得非常难过和悲哀。

当然。这样或许代表着现在有些中国人不相信这样的故事广泛地发生过,或许也是一种好事,可能代表着时代进步了。这样的悲剧可能就让人觉得匪夷所思、不敢相信了。但是另一方面我又觉得他们怎么会如此的无知,不了解这些东西。看到他们的评论时,我是五味杂陈的。

李冬梅:我都很少关注豆瓣,我承认有自身的局限,对那些给我们差评的人的评判,也可能是我们自己的偏见,当我们再说你怎么可以对待这样一部电影的时候,人家还可以想说你怎么可能这么喜欢这样的东西,但是我可能年纪也不小了,终于知道:其实这样很好。因为他们那么真实去表达了他们心里想说的话,而且还愿意花几分钟时间去给我打一个评价,写下他们的想法。我都很感激。

我会很尊重他们的想法,我也通过这样一部电影,能够了解这么多形形色色的人,对同样一个东西他们的一些感受,因为只要不是恶意的,我觉得都很好。

如果你是很刻意的给了我一个五星,我也不一定会感谢,因为那不是你真实的感受,你如果真实的感受就是一星,真的没有关系。但是我内心里面肯定是很希望更多的关注,这会让我觉得很开心,天然的一种反应。但我也是在学习,我第一次看到豆瓣上的评价一瞬间的时候,跟你刚刚说感觉是一样的,但后来我在想,还有一个原因是,我觉得我作为一个创作者,这是我的一个责任,我要去承担批评和褒奖。

我作为创作者,有这样一个义务,有人去褒奖我,也有人会去批评这个作品,都是我作为创作者应该去承受、接受和坦然去拥抱的东西。否则的话你怎么去继续创作,甚至你都不创作了,你怎么去很真实活在自己的生活里面。

因为每天你的每个行为都在被反馈,我们应该怎么自己去相处,去处理这个事情,所以别人给的是他们给的,我自己怎么办,是我自己要做的事情,而且是我应该要做的事情。

凹凸镜DOC:影片在平遥国际影展获得了最高奖项,费穆荣誉最佳电影奖。在国外的电影节也都获得了大大小小的奖项和入围,可以说是来自世界范围内的非常广泛的认可。

李冬梅:我觉得虚荣心得到了非常大的满足。被喜欢是多么好的一件事情,非常的美好。特别是歌德堡电影节,他们给我的伯格曼周的最佳处女作奖。因为伯格曼这个名字让我感觉到特别开心,特别幸福,我是多么大的幸运,以这样的一个方式把名字小小的写在伯格曼的旁边,他们的颁奖词也是写得非常好。写到我都有种感觉,泪流满面,有种被了解的幸福。费穆荣誉奖又是另外一种来自自己的文化根源里面的这种肯定。

为什么这个东西会有人喜欢,我不能把这个东西丢掉,在我以后的创作里面,可能我要提醒自己,不要忘记最初的最本真的可能也是最直接纯粹的一些东西。

因为我觉得我的这个电影用真的就是个习作,很多方面处理的真的是还可以更好。

但是这些喜欢他的人,他们去宽容了这些里面的瑕疵,我觉得他最大的优点是说我在创作这个东西的时候,用佛教的话说,我的发心是极为简单的,我希望简简单单地讲这样一个故事,正好幸运地可以跟人分享,其他的话我觉得要警惕,因为当你被肯定过一次的时候,第二次又期待被肯定。

有一部我忘记名字的电影,讲的是一个女性,她是一个很普通的人,后来被奉为英雄,有一天她被邀请到一个礼堂,揭开一个布,布下面是以她的形象来做的一个雕像,她非常地生气,就走掉了。

当时我在看这个片子的时候非常不理解,现在我知道我们不能受困于这个东西,这样的肯定可能会变成一个束缚,所以我要时时警惕我自己,不能在这个里面深陷。就像你吃到一个很好吃的冰棍,吃下去了就够了,现在很甜就行了,不用再记得,我下次还得心心念念再去买一根这样的冰棍,或者是要去做同样的事情,获得某一些你想要的关注,这都是我要做的功课。这个功课不是作为一个导演做的,而是说作为一个人我必须要去做的功课,而且是一生的功课。

凹凸镜DOC:已经开始创作新片了吗?

李冬梅:我的新剧本在脑子里反反复复,差不多有半年都不止了。前面写的剧本可能不是太适合现在我的心境去拍,现在新的剧本,我的习惯是先会想得很多,之后到了觉得可以动笔的时候就写,应该都在创作阶段。

关于此次新亚洲工作坊

凹凸镜DOC:从导演到导师是什么契机?

李冬梅:我有一个同学是新亚洲影志的学员,我那时候片子刚入围威尼斯,就跟晓东老师认识了,他邀请我来上课,我也曾经教过书,于是,就来了。

摄影:MC

凹凸镜DOC:你在新亚洲影志工作坊当导师有什么感觉?

李冬梅:我觉得导师这个名字起得有点高了,不敢当。我觉得可以叫学姐。

凹凸镜DOC:大家都在学电影的路上。

李冬梅:我以前教过中学生,初中生我教了四年,所以我老是容易把这些当成我初中的小孩子们一样去教他们,我会像一个全职老师一样尽心尽力,我一定要把我所有知道的,只要我认为,对他们有一点用的,我一定要告诉他们,尽可能让他们不要再走弯路,有点像父母对于孩子,或者是长姐对下面的弟弟妹妹一样,好害怕他们去受那些苦,我特别享受跟人去分享,我觉得我不重要,重要的是分享,因为分享会产生理解。

我在讲从决定到电影到现在差不多是十一年的创作经历,这十一年来那些困惑。像昨天有一个庐舍之春剪辑驻留计划的女导演,她问怎么来确立自己的美学风格?我就简单的说了一些,后来她就抱着我哭,流眼泪了。她说了一句话,我觉得很受用也很感动,但是也不敢当。她说:“我觉得我看到你,就像看到一个光,你是那个光。”

我自己还身处黑暗,但是并不影响尽我自己的能力。有需要我的时候可以随时都在。

凹凸镜DOC:你的创作中的有没有遇到恩师?

李冬梅:我的恩师太多,我第一个恩师,是小学的语文老师,我的语文老师特别善良,第二个恩师是初中物理老师,他推荐我看很多特别好的书,像《茶花女》,《安娜卡列尼娜》,以及卡夫卡的书,太丰富了,所以它奠定了我文学的基础。

后来我在四川外国语学院读英美文学,引导了我后来愿意去讲故事,可能对这种故事讲述的敏感,在电影上面我墨尔本大学的第一任班主任老师,永远都在鼓励我,因为我其实是班上基础最差的学生,老师总是说这个好棒,写得很好,我的编剧老师也是,因为我最享受的是我的剧本写到大家看到流眼泪,或者很多感触。

凹凸镜DOC:你自己的一个电影观是什么?

李冬梅:我觉得电影要做电影应该做的事,电影应该做别的艺术表达形式做不到的,我认为电影是跟所有最美的艺术一样,语言和文字抵达不了的地方,我们才需要用电影。

这是我的电影观,我受到塔科夫斯基影响特别大,我也是在大三的时候才开始看他的书,但我之前觉得应该是这样的,电影不要去干那些书也可以干的事。那就失去了独一无二的魅力了。

电影的作用太多了,我的前辈们都说得很好,对我来讲电影的作用,你心里有个事你想用这种媒介去讲一讲。

凹凸镜DOC:你也接触这么多年轻创作者,对现在年轻创作者身上的特质会会和你有不一样吗?还是他们的表达会不会有一些惊喜,或者你觉得还有一些不完美的地方?

李冬梅:我觉得惊喜多过于不完美,太惊喜了,很生动的。首先我接触了新亚洲影志的这些学生,他们特别愿意把真的东西放在那,这已经成功,我的标准里面“真“是很重要的一个元素了。

他们学习能力也很强,感受力很强。我们二十几岁的时候,没有他们现在思考的东西那么深入的,我跟他们有聊天的时候,会特别惊讶于他们对这个世界有很多相对他们年纪来讲非常成熟的一些想法。

摄影:MC

凹凸镜DOC:会不会有点担心他们一直在上学,离生活还是有点远,技巧大过内涵,会不会有这样的东西?

李冬梅:你要给他们时间,人家是九几年的人,他们有的是时间去生活,他们现在做的是现在的东西,哪个时候说的话,他们现在说的这些话,不管是炫不炫,还是好不好看,好不好玩,就是TA当下最好的表达就那样,他有一天成长到40岁、50岁,TA的表达就变了,我觉得这一切是自然而然发生的,没有任何外力的东西可以去强加。

现在人家才20刚出头,怎么跟你讲生活,也没像我在很小的时候,经历了那些沉重的部分,他的生活就没有那些沉重的部分,或者他的生活就是这样子的。我们不能带着我们对生活的理解去说TA应该讲什么东西。

我觉得顺其自然,没有一个是所谓的伟大的艺术家,只靠外力要去怎么样的。

我觉得活着就简单,所以昨天还跟他们说,我说你们觉得不用做电影的人千万不要勉强。

凹凸镜DOC:你觉得他们最希望得到的帮助是什么?

李冬梅:我觉得我感觉他们在寻找的过程中,他们最需要得到帮助是说,我看到了你在寻找,你现在很迷茫也没有关系,不怕。再多迷茫一会也没有关系,我觉得他们需要知道这样的东西。

《妈妈和七天的时间》 导演: 李冬梅 编剧: 李冬梅 类型: 剧情 制片国家/地区: 中国大陆 语言: 汉语普通话 上映日期: 2020-09-09(威尼斯电影节) 片长: 134分钟 又名: 小咸 / 妈妈 / Mama

剧情介绍:

这是一部纪念妈妈的电影。《妈妈和七天的时间》是一个讲述20世纪90年代在中国农村七天发生的故事。故事里记载了小咸,一个十二岁女孩对家庭和村庄的记忆。在这七天里,发生了三次死亡和两次出生。

哥德堡电影节的评语:“这部影片提醒了我们真正的艺术是不能仅被简化为主题的。纯粹的电影,是能够充分地运用电影的所有媒介去表达,其中所谓的 ‘内容’本身是无法被转换为其它的艺术形式的。传奇的电影评论家安德烈·巴赞把电影分为信奉画面构成的影片和信奉事实所构成的影片。很少有电影能二者兼顾,通过精美的电影语言和声音的运用将观众带入到现实中,就像是一次亲身的体验一般。这真的非常的了不起。通过坦率的表达和勇敢的极简主义,导演传达出一种充满内省的真实情感,邀请我们所有人在情感上,理智上甚至是本能地去感受它。观众陷入了一个沉浸式的,感性的,沉思般的体验,这最大限度地接近了电影艺术所期望的。”

关于新亚洲影志:

新亚洲影志(New Asian Filmmakers Collective)由具有亚洲文化身份认同,爱好并支持文化共享的电影人自然连接、生长而成,联盟中的个体以电影为表达手段,以亚洲文化共性为话语基础,展现亚洲当下的生态文化,求索超越历史地理与政治经济意义上的“亚洲”概念,重塑亚洲精神文化的鲜活形象。联盟鼓励亚洲影人的自我身份建构,以开放的态度欢迎对亚洲多元文化感到认同、好奇或陌生的其他个体,一同参与亚洲电影人的互动、交流,加入亚洲范围的电影策划、合制合拍、技术协作、资源共享。

**文中未注明图片来源于豆瓣

根据编导者对已故母亲与故乡的回忆而成,感情真挚,从容徐缓,以七天来结构。屋顶覆盖黑布的梦境,深夜丛林里的灯火,查字典“东莞”的“莞”字怎么写,是令人印象比较深的场景。

影片问题在于太像流水账,一些碎片式长镜头的生硬拼接,彼此割裂,看不到作为电影的流动性,看不到电影艺术的提炼和创造,至少可剪短半小时,是在浪费观众时间。有些线索交待不清楚(看过很多电影的人都觉莫名其妙,一定是导演问题),有些段落剪辑太突兀。感觉有点学侯孝贤(生老病死,天地不仁,以万物为刍狗),但又只学了皮毛。比如侯孝贤喜欢拍吃饭,但不仅仅是重复性地拍吃饭,每场怎么吃、跟谁吃、为什么吃,都是有讲究的,有情绪、有戏剧张力或情节推动力。“吃饭”只是表象,背后的逻辑关系需要去揣摩。而此片,做饭、吃饭场景出现了不下十次,走山路场景亦如此,有表意功能的不及三分之一。其实我并不赞成每个细节都要为情节服务,适度的反戏剧性令电影丰富;好电影需要闲笔和日常性织就质感,但不等于空洞重复,那样是电影形式和创造力的贫乏。

形式、风格和人的情感克制到了一定程度便失去活力,变成造作。1992年,生了五个女儿的女性最后因难产而死,这件事本身折射了太多个人的、家庭的、村落的、性别的、社会的问题。可惜因为太“克制”而将其丰富可能性干瘪化了。母亲的面目太模糊,理应更突出人物性格,使得观众对她有更深情感认同。当然,使用非职业演员是双刃剑:可保持“本真性”,但也使得某些风格不易实现。少台词、固定机位全景长镜头成了标准配置。

风景很好,但摄影缺乏创造力(多为远景长镜头+横摇);声音做得层次丰富细腻,但也是欠缺想象力。

本届亚欧青年电影展请来了这两年崛起的中国新一代导演李冬梅,在大师班和李鸿其导演进行对话。冬梅导演还将带来她的《妈妈和七天时间》作品展映。

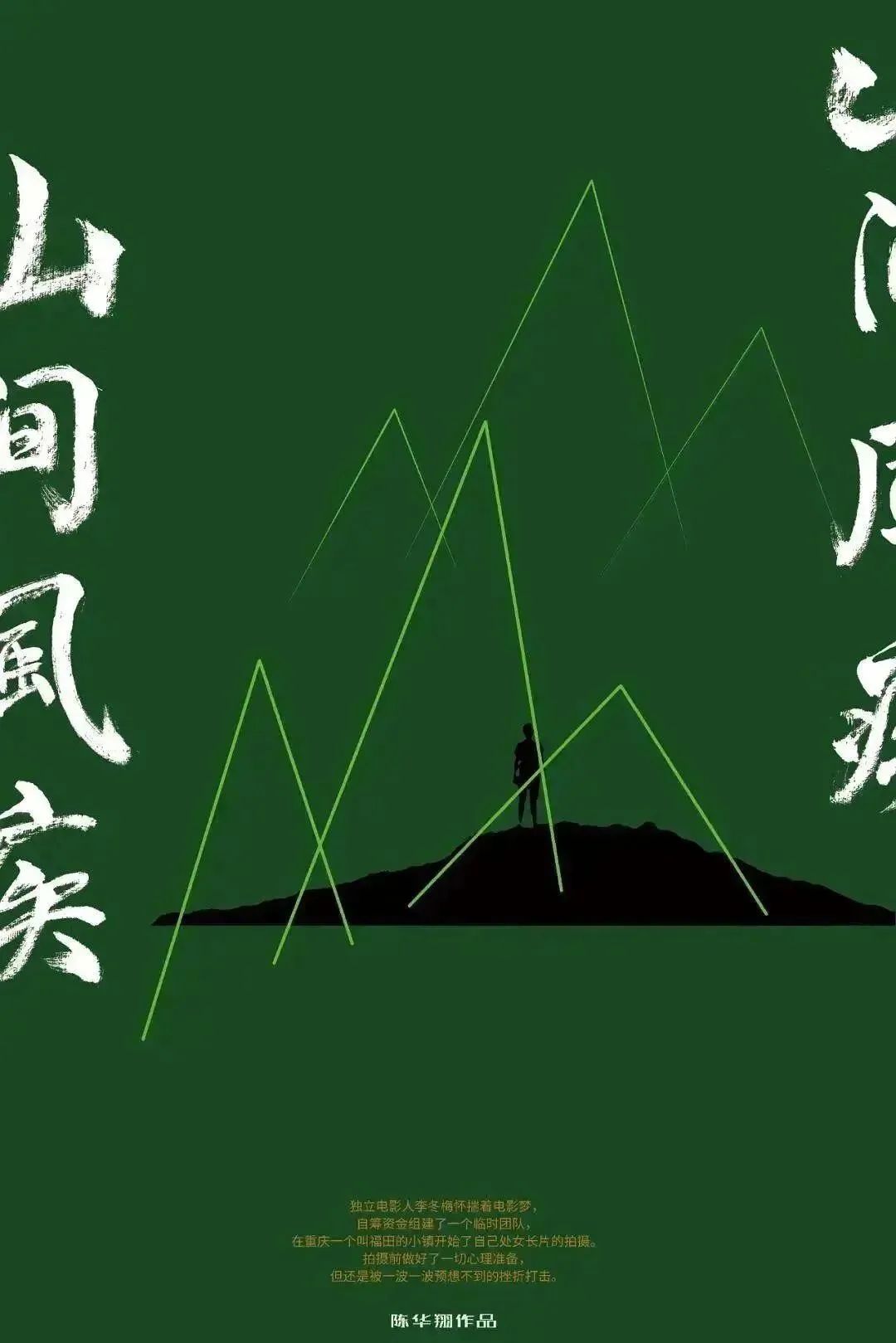

李冬梅,2015年拍摄了短片《阳光照在草上》;2020年编导了电影《妈妈和七天时间》;此外还以演员、导演、编剧、制片人等身份参与了电影《山间风疾》、《热雪》、《果然》、《岛》等影片创作。

作为编剧、导演的电影《妈妈和七天时间》,应该是李冬梅迄今为止最重要的作品,展示了她作为一名电影作者的艺术追求、天赋和才华。李东梅导演凭借本片获得第四届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影⽚、⼊围第77届威尼斯国际电影节威尼斯⽇单元、第25届釜⼭国际电影节亚洲电影之窗单元、第45届⾹港国际电影节新秀电影竞赛-⽕⻦电影⼤奖,并成为首位获得哥德堡电影节英格玛·伯格曼最佳国际影⽚处⼥作奖的中国导演。

影片讲述了一个发生在20世纪90年代中国农村的故事。7天的时间里,有死亡,有生育。影片承载了当时仅十二岁的小女孩小咸对妈妈、家庭、故乡的记忆,这份记忆经三十年时光的浸染而愈加深沉,据说是导演自己的生命体验。

电影所表达的感情既是丰沛,又是内敛的;既是热烈,又是冷静的。表达死亡时,在紧张迫切中,饱含了生命逝去的沉重。在宏观上以七天时间几乎完成了一个关于中国农村底层女性生命史诗的同时,在微观上又纤毫毕现地展示对妈妈的私人情感。这一切完全是以电影的方式呈现,长镜头、出画入画,完成了一个只属于电影的故事文本,让每一个观影者永远以电影画面的方式将故事镌刻在记忆深处,启发属于自己的对亲情、家族、乡土的记忆和情感。

在《妈妈和七天的时间》里,最让人印象深刻的是导演展示这个故事的创作手法。她用了大量长镜头,特别是固定机位长镜头,配合类似章回体的从第一日到第七日小节提示,现实中无形的时间瞬间有了质感。在时间的长河里,反复填充进围坐吃饭、走夜路的空间,空镜头的房舍,乡间的道路……一个凝固封闭的时空呈现了出来。外界时代的变化对于这个村庄就像钱钟书在围城里写的“感觉这光阴,对家乡好像荷叶上泻过的水,留不下一点痕迹。”

摄影机固定在中远景,没有近景或特写,镜头固定的凝视或者横摇,只在几处下楼时有垂直移动。人物的入画出画经过精心设计,中国农村底层小人物的宿命感油然而生。影片全程没有配乐,对白都是方言且非常精简,人物几乎到了少言寡语的程度。生命在这个凝固的时空中被渴望、诞生、逝去,显得无奈而沉重。导演回避了一切使故事戏剧化的技法,生命的诞生和逝去也没有设置悬念或是煽情。

导演只是不想用任何商业影片套路技巧来让观众产生相对廉价的感动。李冬梅的表达看起来更为私人,有她对家乡、家庭、妈妈的记忆。这种私人怀念,她显然不想以廉价的套路方式呈现,观众被导演冷静克制地安放在旁观者位置,被真情实感打动。故事呈现了既是导演个人的家族经历,又是九十年代中国农村的缩影。李冬梅导演就这样完成了一个只属于电影的故事文本,让观众永远以电影语言的方式将故事镌刻在记忆深处,启发属于自己对亲情、家族、乡土的记忆和情感,通过电影语言观察和思考世界。

卓别林说,人生近看是悲剧,远看是喜剧。导演在采访里说:“我们甚至活不过一棵桂花树。我们的悲喜,作为人的存在、自我,还有生和死,到底有多重要?我们面对死亡的时候,一定要执着于存在吗?忧伤一定要那么大吗?我可能在生死上经历的稍微比一般同龄人要多一些。当我回老家时,记忆中的人几乎都不在了,他们都变成了一堆土在那里,可是我记忆中那些树,山水河流,他们都没有变。许多年后很多人都离开了,但这些都还在,所以我才会用那么多大远景。我觉得人是小小的,在一个大时空里。自然是很美的,它们跟人的生命一样,值得被记录、被歌颂。我们立在那个地方,也就像一棵小树、小草一样的存在。”

“我也想创作出那样一部能够让人觉得很美好的作品。这种美好可能给我们以某种安慰,给我们坚韧的力量。”导演如是说。

这次来亚欧青年电影展,李冬梅也带来了她的新片《果然》,入选WIP LAB单元。电影取材于创作者的真实经历。万物的来去,终究只是条件具⾜时的示显和条件缺失时的退隐,⽣活是⼀团不明之物,万物在轮回⾥消⻓。导演从自身女性视角的枝蔓再出发,蔓延而上,盘成影片中所有女性共享的种种切肤之痛的私密,贯穿彼此,汇成庞大的女性谱系河流。

同样在澳门英皇戏院,《妈妈和七天的时间》进行澳门首映。我们将沉浸在李冬梅134分钟的影像世界,感受时间的痛感与美丽。

《妈妈和七天的时间》精彩看点 近年华语艺术电影的代表作,回忆与悼亡

导演李冬梅的母亲去世于1992年,27年后,她把多年的隐痛,把关于那段日子的回忆制作成了自己的第一部电影《妈妈与七天的时间》。“回忆”是影片的关键词,或者说“回忆”就是这部影片本身。在134分钟里,导演再现也重构了自己的记忆,时间随着那些依恋不去又无法靠近人物的长镜头一起,围绕“母亲”的离世,组合成一段极疏落也残缺的叙事。在影像提供的一个个几乎孤悬因而其有效性容易被低估的叙事点之间,是由情感填补的虚空,又或者说,作者小心地让虚空仍然是虚空,就像我们尤其是对童年那些大事的记忆本身一样。奇妙的是,这苍凉的虚空反而能在死生之间为悼亡的痛苦提供一种很深沉的慰藉。

导演也许在无意中完成了一部具有独特实验性的艺术电影,大概不可重复。《妈妈与七天的时间》是抽象的、纯粹的,尽管它有具体的时空背景;成片文本性上的残缺反而成就了影像本身视觉化的“回忆体”叙事。李冬梅导演极诚恳地说出而又隐去的那些具体的伤痛,配合单一的镜头调度方式,变成了银幕上鲜明的情感交互性,也就是说,那些记忆的虚空期待影厅里的观众用自己的生命经验去填补。

文:刘小黛 东SIR

推介语:金恒立