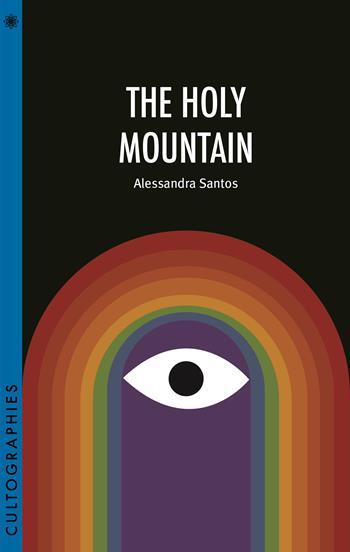

圣山 La montaña sagrada(1973)

又名: The Holy Mountain / The Sacred Mountain

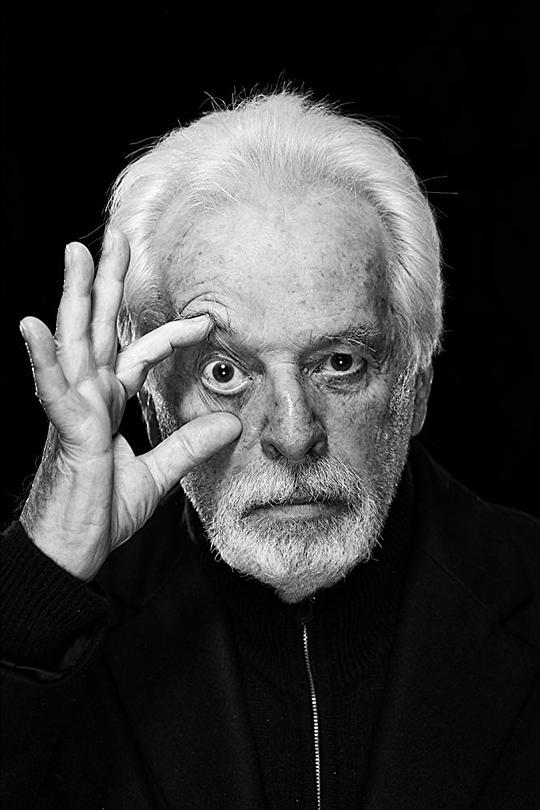

导演: 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基

编剧: 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基

主演: 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基 霍拉西奥·萨利纳斯 Zamira Saunders Juan Ferrara Adriana Page Burt Kleiner Valerie Jodorowsky Nicky Nichols 理查德·鲁托夫斯基 Luis Lomelí Ana De Sade Chucho-Chucho Letícia Robles Connie De La Mora David Kapralik Jacqueline Voltaire José Antonio Alcaraz Héctor Ortega 阿丽尔·朵巴丝勒 Manuel Dondé Marcela López Rey David Silva

制片国家/地区: 墨西哥

上映日期: 1973-05

片长: 116分钟 IMDb: tt0071615 豆瓣评分:8.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 一位貌似耶稣的小偷(Horácio Salinas 饰)从儿童们的石块击打中醒来,与一个无手无脚的侏儒结伴进入城市。城中正进行一场疯狂的庆典,一些人被杀死,鸟雀从他们的枪口中飞出,大量蟾蜍穿着印第安人以及欧洲殖民者的服装在混战中被炸的粉碎。小偷从几个罗马士兵打扮的人手中接过十字架,又被他们将自身的形象制造成无数模型……小偷在众目睽睽下爬上了一座能生产黄金的高塔,塔内的术士从小偷的粪便中提炼出了金子。术士用占星术确认了几位门徒,他们是生产面具的商人、武器商、艺术家、玩具商、政府顾问、军队长官和建筑师,七人分别代表不同的行星。术士把这些掌控国家的人物积聚一起,抛弃一切之后向传说中的圣山进发寻找不朽的秘密。

演员:

影评:

人只能看见自己想要看见的东西。

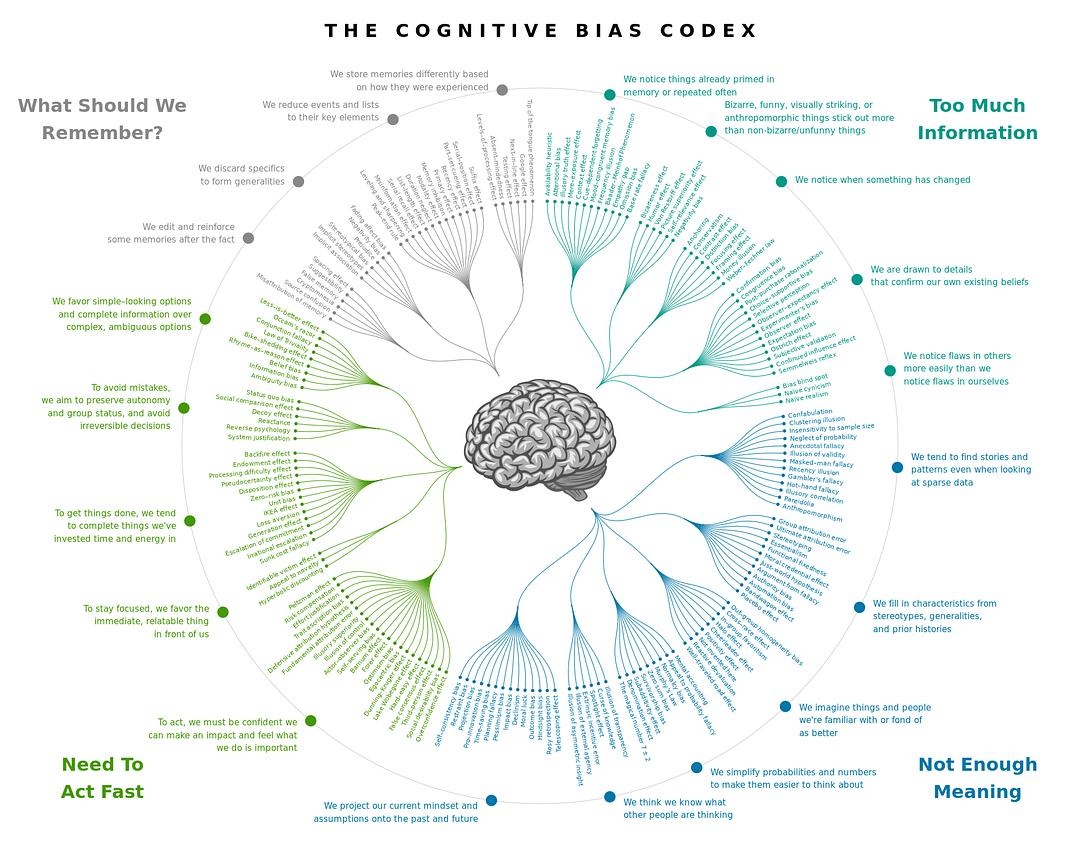

前几日偶然发现了一个维基百科的页面,其中罗列了所有「已被发现」,或者说已经有独立维基页面的人类认知偏差。一扫而过来看,大致不下两百个。

(2021 update)

认知偏差图谱

认知偏差图谱等一下,这不是影评吗?

是的,这正是我最想说明的一点。在大致了解这些认知偏差以后,人就可以明白,思考也好,语言也好,偏差,偏见是无处不在的。这也是我们需要自省与谨言慎行的原因。

如果这部《圣山》没有被贴上邪典,Cult的标签,我肯定不会今天才把它找来看。什么是「邪」?荒诞不经,特立独行吗?性器官吗?鲜血吗?暴力吗?还是冲击世俗理念,挑战你的价值观?

世间本没有路,走得人多了,就有了路。

「邪」,亦然。

标签与名字一样都是一个代号,至于其背后的内容,需要我们放下所有这些代号来进行感受。

这是一部怎样的电影?

这是一个聪明又可爱的人拍的,可爱至极的电影。

Wait. What?

Jodorowsky没有拍成《沙丘》。资金不足。他几乎聚集了那个年代的所有天才,但最后,资 金 不 足!

我是在看了这部纪录片后确信Jodorowsky是一个可爱的人的。就好像是狼人杀里,我验出了一瓶金水。只要明白了其发心向善,无论他做什么我都会觉得这是一件可爱的事儿。这个世间最丑陋,最邪恶的是那些没有正确发心,却拼了命给自己套上光鲜外衣,拼命用各种名词为自己的行为正名的人。是这些人杀死了光,杀死了那些美好的名词。

你可以随便理解啦,但这影片有什么可以探讨的背景吗?

《圣山》很大程度上受到的小说《Daumal's Mount Analogue》的启发。

而这本小说创作灵感来自于作者与的友谊。

Alexander de Salzmann师从

而Gurdijieff,也就是葛吉夫,其第四道的哲学思想一直在不断发光发热,以至于我在豆瓣上发现居然有一个,看起来目前还不时会有活动。

维基百科对葛吉夫核心思想的解读是:人类无法无法在目前阶段看清真相,因为人类目前还不具备合一的意识,只是活在一种被催眠的状态中。

用佛家的话来说便是人被自己的「无明」遮住了双眼。

连世界的真相都无法看清,我们又怎么说自己「真的」是在活着呢?

拜托!还是说一点电影本身吧!

以下内容会包含剧透。但一部真正的作品,怎么可能害怕被剧透呢?

在影片中设计一个类似耶稣基督形象的角色是很有趣的。其实我们都跟片中的耶稣基督(本文中仅代指片中角色)一样,赤裸裸得来到这个世界,不仅没有衣服,更没有没有任何记忆与偏见。我们观察,学习自己身边的人,不仅仅是学走路说话,刷牙擦屁股,我们也学着去做评判,学着去做善恶的分辨。久而久之,我们变成了一个个可以被人理解的「正常人」,忘了自己也曾经「不正常」过,忘了自己也曾经收获过不做任何善恶评判的快乐。

当人们可以以上帝的名义满足自己的私欲的时候,上帝便已经死了,尼采从没有扣动扳机,他只是向世人做了宣告;当共产主义作为一种特色的时候,其内里的为数不多的,崇高的精神,便也一并被杀死了。

在今天,「金钱」成为了我们唯一不可动摇的信仰,一张张纸,一个个数字成了我们安全感的来源,贪婪之心由此生根发芽。我甚至可以从片中感受到导演对于蛊惑耶稣的残疾小矮人的怜悯之心。小矮人飞了叶子后舔耶稣基督的那个画面更是让我难以忘怀。而经历了洗礼以后,在认识了自身,把欲望放下之后,耶稣基督具备了更好的分辨善恶的能力,他也因为世人的爱戴,返回人间。不得不说导演隐喻现实的野心,实在不小,但这野心,也实在可爱。

那除了他以外其他一起寻找圣山的人呢?

那七个人难道不会让你想起七宗罪吗?

片中有七来自不同星球的人。一个来自金星的制造商,其产品只有一个目的,让人看起来更好看;一个来自火星的武器生产商;一个来自木星的艺术品交易商;一个来自土星的战争游戏生产商;一个来自天王星的政府金融政策咨询人;一个来自海王星的警察头目还有一个来自冥王星的建筑师。而这些人的共性便是对名利的追逐,对性的渴望。这些人充分理解了人性的弱点,并成为了应用人性弱点的大师。联想以涉及人性七宗罪数目的多少来做产品价值评估的linkedin创始人,片中的讽刺根本算不上是荒诞,简直是在写实。塑料做的粗壮小腿肌肉贴片,卖给小朋友的手枪玩具,被玩弄到高潮的方块机器人,这种充满了创造力与生命力的讽刺是如何被解读成了怪诞,这实在令我费解。至于对不同星球的比喻,也非空穴来风,不过此事我也尚且是一知半解,索性不在此多谈。

好吧你已经谈得很多了!

不要执着于功能,不要执着于喜乐,不要执着于药物,不要执着于上师。

当十人登上圣山所在的小岛时,一个引路人带他们去了一个歌舞升平的村庄。村民都是为了圣山而来,却因为村中生活无穷的欢乐而选择留在了村中。有的唱歌,有的跳舞,有的迷恋药物。其中一个只能在水平方向穿墙的壮汉实在是对「执着」一事绝妙的讽刺。这让我莫名想起《西游记》。如果无字天书是第一义,唐僧会满足吗?整个大唐会满足吗?佛陀没有写过一个字。经书万卷,无非飘飘黄叶,止儿啼。

即便你看透绝大多数人生活的荒诞性,你还是难免走入另一个圈套之中。看看国内外灵修圈子有多乱便好了。影片从对人们对传统宗教的误用开始,到惊醒人们不要执着新时代的灵修,到劝人放下执着,得智开悟之后也要回归平日生活结束。哪怕放下所有隐喻不谈,整部影片,选角的大胆,色彩的运用,音乐的选择,节奏的把握都处理得相得益彰,绝对无愧为一场视听盛宴。当然,能够享受的前提是观者要放下对以往观念的执着,甚至需要放下对善恶的评判。

《圣山》厉害之处不在荒诞,而在用艺术上夸张的手法把当下社会的种种魔幻现实表现出来。

70年代就可以做到的事情,为什么视觉特效已经可以达到扭曲现实程度的今天,人们都变得谨小慎微,胆小得令人害怕了呢?

脱苦得乐之法,唯有放下名利的追逐,放下对所有能叫的出名字的事物的追求,看到自己行为的可笑,接受自己的可笑,然后把自己从中剥离开来。自身尚且没有摆脱名利的时候,永恒的生命就是永恒地狱的煎熬!若能看破这一点,喜乐自然会从生活每一个平淡的瞬间中生长出来。

时时喜乐,只有爱而没有恐惧,又何有贪生怕死?又怎么会去追求永恒呢?如是,方可远离颠倒梦想。

影片结尾让人看到这不过是一场电影,也便是让人明白媒介本身也是一种幻象,一种牢笼。真正的解脱不可能靠任何外力,不能靠任何形式的表达。电影,文字,种种艺术都是媒介,引领你走向自己。正如片中炼金术士所言:

You are excrement. You can change yourself into gold.

「你是粪土。你亦可化自身为金。」

结尾

结尾 The Enneagram

The Enneagram结尾处众人围坐的桌子是第四道中宇宙语言里面最基础象形的文字。

然而你以为佐杜洛夫斯基是为了向第四道,向葛吉夫致敬吗?没有,他们最后集体掀翻了这张桌子。

Goodbye Holy Mountain. Real life awaits us.

「再见圣山。真实的生活在等待着我们。」

放下欲望,偏见与执着,如是我们有望活出一点真实。

所以你是说……

我们都只能看到自己想看到的东西。

——WYSIATI 《思考快与慢》核心概念

在搜索引擎里搜索怎样的关键词,就会得到符合描述的结果。但我们要记得这并不是世界的全部。也许我们无论如何努力探索,都永远也看不到这个世界的真相,但这难道不是很好吗?我们只能看到自己想看到的东西,我们有自己的局限,这难道不是很好吗?只要我们「想点好的」,我们不就可以看到更好「好的」事物了吗?

当然,自省、警惕自己围起的认知高墙,是一件很难坚持,却十分有必要持之以恒的事情。但这与从常人所认为的「邪典」中发现其闪耀人性光辉的可爱之处并不是相互矛盾的。

至少我从观影中收获了可以抵御两星期阴雨天气的快乐,我选择的这种放下偏见的观看方法,诸君不妨一试。

结尾

日常感恩李如一先生为了打开认识佐杜洛夫斯基的大门

老爷子还健在,开心。

老爷子还健在,开心。后记:

葛吉夫称第四道源自始与埃及的古老基督教 esoteric Christianity

前些日子在都柏林共济会大楼中,除了一个基督教教堂外,还发现了一个充满埃及标志与符号的房间。

埃及符号中的蜥蜴人是否与Annunaki有关呢?

后后记:

最要紧的还是每日八杯水,早睡早起,好好工作了!

- 《圣山》对这样一部具有极大隐喻的超现实主义电影,想要看懂全部,几乎是不可能的,就连导演也可能懒得再解释。有些东西其实,只要心里明白就好,就好比你可以把一切都看成是狗屎,你也可以把狗屎看成是金子,无所谓,没有什么是一定的,佛说,都是幻想。

人想要活的舒服一些就需要幻想,放下自己。纵欲到最后得到的,只能是更大的空虚和痛苦,就连孟子都说要清心寡欲,儒释道,三家的共识。唯有忘我的境界里才能得到,至高的愉悦,那是一种放弃后的轻松和超脱。

就像电影里烧了钱,忘了自我,放弃心魔,才有可能达到圣山,到达你的目的。

但是,导演并没有在到达圣山的地方停止,为什么?

因为,这一切都是虚幻的,没有什么长生不死,宗教只不过是对现实的逃避,没有什么圣山,就想那个导师最后所说的,这是一场电影,其实我们什么也没有得到,宗教,也是一场欺骗。

这就是最后的启示,基督教,道教,佛教......所有的宗教都是一样的,不都是在圣山上,披着白色的外衣,其实里面空无一物,问题是那我们为什么还要克服种种的磨难非要到达这里呢?

圣山是没有的,也是不需要到达的,尽管人们在到达的路上有的以为诱惑半途而费,有的可能会丧失性命,他们那些意志坚定的走到终点的人是一样的。即使什么都放弃了,到达无我的境界,人还是要活着。

活着,这就是生活。活着就必需要死亡。

逃避生活,逃避死亡,都是不可能的,凡是说可能的都是在说谎。

所以最后,我们还是要回到这个充满荒诞的世界里,死亡,战争,杀戮,贫困,还有其他,一个要不能少。 智利导演——亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基(Alejandro Jodorowsky),也许是当今世界上最具有想象力的导演之一,也是我最喜爱的导演之一。著名影评人柯布曾这样评论他:“ 佐渡洛夫斯基是过去四十年虚构电影历史的转型之主:他比布努埃尔更诡异,比大卫·林奇更变态,比费里尼更深奥。”(BenCobb. Anarchy and Alchemy: The Films of Alejandro Jodorowsky[ M ]. Creation Books, 2006.)确然,佐杜洛夫斯基作为魔幻现实主义电影的领军人,创造了许多令诸多电影人都鞭长莫及的邪典(Cult)神话。因此,这里以《圣山》中小偷进入高塔后,直到点粪成金为止的片段作为赏析的切口。

开头是一座高耸的方尖碑直入云霄,电影的主角,一位酷似耶稣的小偷援绳而上,脱离了尘世的喧嚣,钻进了方尖碑顶端的孔洞。接着,镜头切换,变成了圆形的平衡性构图,观众也随着机位的转换进入了方尖碑的孔洞里面,和小偷成“对视”的状态,小偷与观众呈对话关系的“互观”。接着,当小偷划破纸墙一跃而入后,就仿佛进入了另一个空间,另一个世界。画面由圆形构图转向半圆形构图,色调按光谱的顺序依次排开深入,从外到内依次是冷色调至暖色调,随后摄像机又转到了对面,色调从外到内就变成了暖色调至冷色调。可以说和西塞罗的审美观完全匹配:“美是事物各部分的适当比例,加上颜色的悦目。”在这样的构图框架下,我们可以看到在椅子上打坐的,身着白衣的炼金术师(这个角色由佐杜洛夫斯基本人扮演),椅子两边是两头羊,身旁站着涂满犹太教符号的女人。两根烟囱呈黑白二色,画着周易中的乾、坤二卦,右侧是一匹骆驼。背景音乐是佛教的钟声和诵经声,赋予场景一份独特的灵性。整个镜头呈现出极度概念化、符号化的特征,又蕴含毕达哥拉斯所崇尚的和谐之美。佐杜洛夫斯基很少用台词,而非常擅于把握形式层来对观众造成强烈而纯粹的感性冲击,观众似乎也随着这样的场景而沉入平静之湖的水底,静观其变。

之后,是小偷与炼金术师的决斗。背景音乐伴随气氛的紧张变成了激烈而本土化的的墨西哥手鼓声。在炼金术师施法断绝了小偷的邪念之后,他询问小偷是否想要金子,小偷点头,场景变换。后面的情节就是一系列的仪式,仪式的内容大致是炼金术师将小偷的粪便变成了金子。场景变化后的第一个镜头是俯拍的角度,这样的镜头在《圣山》中有非常多,大多是圆形的构图,对应影片“眼”的主题。在之后的有些镜头里,佐杜洛夫斯基甚至还会旋转摄像机以构造一种“万花筒”式的视觉奇观。

相信看到这里,观众们都不难看出佐杜洛夫斯基电影里的一个重要元素:宗教。现代性文本的超验结构乃是他电影中不可或缺的一环。其实,佐杜洛夫斯基并不是导演出生,而是哲学宗教学出生。他在圣地亚哥大学“学习哲学,心理学,数学,物理学或医学”(Hoberman J. and Jonathan Rosenbaum, El Topo: Trough the wasteland of the counterculture[C].The Cult Film Reader. ErnestMathijs & Xavier Mendrix.Open University Press, England.2008. p286),还自己研究了“佛教,印度教,犹太教,超现实主义,基督教,尼采和空手道等”(BenCobb, Anarchy and Alchemy: The Films of Alejandro Jodorowsky[M]. Creation Books.2006. p17)。但他本人却是个无神论者,乃至反宗教者。“宗教正在毁灭这个星球。教堂在拿钱,牧师在骚扰孩子。这是世界上的一种疾病。”(BenCobb, Anarchy and Alchemy: The Films of Alejandro Jodorowsky[M]. Creation Books.2006, p133)佐杜洛夫斯基在采访中这么说到。所以,几乎他所有的电影都体现着反宗教的文本。这部《圣山》是他“亵渎三部曲”中的一部,讲述耶稣的故事。另外两部分别是《鼹鼠》(El topo)和《圣血》(Santa sangre),分别讲述的是摩西的故事,和丢弃圣经接受审判的故事。短片中有个镜头,是小偷坐在炼金术师为之准备的玻璃罩里,形象和构图完全戏仿安格尔1811年的油画《朱庇特与忒提斯》,而坐在众神之王朱庇特位置上的角色却是个小偷,这就构成了一种反讽。

《圣山》镜头

《圣山》镜头 安格尔:《朱庇特与忒提丝》,油画,1811年

安格尔:《朱庇特与忒提丝》,油画,1811年再比如炼金术师将小偷的粪便变成金子的片段,炼金术师用写有文字的皮条将手臂和双手缠绕起来,这与犹太教教徒在举行仪式前用《妥拉》(即《摩西律法》)将自己包裹起来的行为非常相似。但佐杜洛夫斯基却将这种神圣的仪式与粪便联系起来,所表达出的无疑是亵渎。在他2013年的自传体影片《现实之舞》(La danza de la realidad)里,主角的父亲感染了黑死病,危在旦夕。主角的母亲一边唱诵灵与肉的赞美诗,一边排泄在了父亲的身上,称尿液为“圣水”,竟治好了父亲的绝症,这样的情节和《圣山》里的炼金片段有着相同的内在动机。所以当佐杜洛夫斯基以一种庄严圣洁的态度来将秽物与仪式连接在一起时,他几乎也亵渎了所有这些宗教。他不是为了亵渎而亵渎,而是通过亵渎来使之改变,来使它们的信徒改变,来使观看电影的观众改变。正如他本人在1971年的一次采访中所说:“我相信人类活动,无论是政治、艺术、科学等的唯一结局就是达到一种开悟的状态。我借助电影所做的事就像大多数北美人借助于迷幻药一样。”(Harrod, Horatia. “Alejandro Jodorowsky: Meet the World’s Most Eccentric Filmmaker”[N] .The Telegraph August 23,2015.)佐杜洛夫斯基想做的,是摧毁现代人类原有的精神依赖,他不在乎宗教是否人本化,是否理性化,他用自己独特的审美将自己的艺术变成了新的宗教,变成了一种反宗教式的宗教。这想必是和他大学时期修读尼采有着密切联系:上帝死了,当代人需要审美。美如何获得?佐杜洛夫斯基的答案是:来看我的电影吧!

犹太教《妥拉》

犹太教《妥拉》佐杜洛夫斯基的电影美学,既有宗教转向的方向,亦有哲理层的思考。1953年,他曾来到巴黎想要与超现实主义创始人安德烈·布列东(André Breton)接触。期间,他结识了法国戏剧理论家安托南·阿尔托(Antonin Artaud),后者“残酷戏剧”的理论对他产生了非常大的影响,该理论主张把剧院变成教堂,把戏剧比作瘟疫,经受它的残忍之后,观众得以超越于它。可以说,佐杜洛夫斯基一生都在践行着这一宗旨。结合他的“亵渎”宗教观,就使得他的片中经常出现残忍或引起观众不适的画面。比如短片中挖掉小偷脖颈上瘤子的镜头、排泄行为及排泄物的镜头、不加遮掩的裸体的镜头、令小偷窒息并呕吐的镜头,都会引起部分观众群体的反感。但这在佐杜洛夫斯基看来是一种“净化”,一种亚里士多德式的戏剧观。佐杜洛夫斯基也用残忍或恶心的镜头来“激起(观众的)哀怜和恐惧,从而导致这些情绪的净化”,将人的内心加以销毁和重建。他说:“对于每一个新的画面,都伴随着自我改变、自我毁灭、自我新生……然后,对于观众——那些去看电影的观众,他们必须被暗杀、死亡、毁灭,当他们离开电影院时必须是作为一个新的人。”(Harrod, Horatia.“Alejandro Jodorowsky: Meet the World’s Most Eccentric Filmmaker”[N] .The Telegraph August 23,2015.)他用一种表现苦难的方式来启发观众去“感悟”,使之达到全新的境界,让他们投入到影片中,再将其抽离出去。佐杜洛夫斯基认为这是一种疗愈的手法,是一种“神经美学”。正如《圣山》的结尾,是佐杜洛夫斯基作为自己本人,而不是作为炼金术师在告诉观众:“我们只是凡人,人类永远都是凡人。就算我们获得不了长生不老,但至少我们获得了真实。我们开始于神话,现在我们要回到现实生活。不过,这个生活是真实的吗?不!这只是电影!”、“我们是影像、梦、照片,我们一定不要留在这里,囚犯!我们将打破幻觉,这是魔术!再见了圣山,真实的生活在等着我们。”此刻,佐杜洛夫斯基又将自己置身于规则管理的话语之外,将自我的存在、导演身份的存在作为一个延伸的电影,“跨越时间,而正是这种时间结构,显然是由记忆维持的,它为体验的意义、‘生命’的内容、‘存在’的内容提供了支撑”(Eakin, Paul John. Living Autobiographically: How We Create Identity in Narrative[M]. London: Cornell University Press. 2008,p47.)。难道观众不知道自己在看电影吗?在佐杜洛夫斯基本人出来推翻了《圣山》的神话之后,观众对于“看”电影行为的认识也有所提升,对于“存在、真实”也有了更深刻的思考,观众作为审美主体,超越了单纯的情感激动,超越知性、理性的理解,而以整体的生命承担应对审美对象——《圣山》,敞开的终极的、原始的“道”境或“存在”层面的怀抱,圣山是不存在的,人人都知道它是电影里的虚构,但同时,圣山也是存在于每一位观众内心的。

ps:本篇亦参考上海师范大学人文传播学院徐颖颖硕士学位论文:《亚历桑德罗·佐渡洛夫斯基电影研究》。

米兰·昆德拉有本小说叫《不朽》,讲的是人关于永恒的焦虑。人渴望突破生命的局限达到永恒,将自己的名字打磨光亮,在黑夜里如钻石闪光,追求姓名的永恒背后是什么?背后是作者与作品的永恒关系。按说只有作品具有传世之力,而作者在作品完成后即隐居幕后,歌德创作浮士德千行,演出结束没人关心浮士德,而是目光炯炯地注视歌德与他的晚年情人贝蒂娜之间的花边新闻。歌德也知贝蒂娜动机叵测的爱情目的所在,他说:爱情是你手中的枪,瞄准我身后的不朽。贝蒂娜为代表的历史中无名的大多数何以达成永恒?一者通过加法,划分界限强调差异以增加辨识,二者通过减法,剔除一切差异以共性达成永恒。后者的例子是阿格尼丝,她年少时在泳池边的转身挥手的动作留在一个陌生人的脑海里,时隔几十年少女老去,转身挥手的动作没变,她又一次在人群中被认出。阿格尼丝通过被永恒的动作使用得到不朽。

说到这本书是因为《不朽》提出了问题也给出了回答。《圣山》提出了同样的问题,却什么都没说清。

宗教的早期神的形象从何而来?貌似耶稣的小偷与蟾蜍般的侏儒如影随形,他们共同玩乐,吸烟,小偷也模仿肢体不健全的侏儒像蟾蜍般跳跃。沉迷在异教气息浓郁的享乐世界里,狂欢,纵情饮酒。白色的玛雅金字塔模型上懒懒趴着的蜥蜴,蟾蜍以及乌龟被鲜血染红。

在集会上,小偷被引诱扛起十字架,之后被烈酒灌醉进行倒模,头戴蓝色丝巾的假圣母怀抱没有意识的小偷,构图暗合经典宗教场景《圣母哀恸》,然而圣母嘴角嘲讽的笑暗示被利用而不自知的小偷。

截图-假圣母与小偷

截图-假圣母与小偷 《圣母哀恸》

《圣母哀恸》之后他被随意扔在番薯堆里。从宿醉中醒来的小偷发现自己躺在无数自己的模型中间,他暴怒,鞭打倒模的帮凶,摧毁模型,只留下一个,在废墟里亲吻这张和他相同的脸。

截图-小偷亲吻塑像

截图-小偷亲吻塑像小偷扛起自己的模型,在街头遇到一众妓女,抱着猩猩的妓女对小偷一见钟情,她亲吻他的脸颊,抚摸他的模型,擦洗他的沾满污泥的脚。我猜她暗示的是抹大拉的玛丽亚,因为之后这个妓女出现的形象都是一袭红衣,在宗教画中,抹大拉的玛丽亚也是身着红衣。

《耶稣基督现身于抹大拉的玛丽亚前》

《耶稣基督现身于抹大拉的玛丽亚前》他把模型挂在无人的教堂里,神父正抱着原先的石头耶稣酣睡,被吵醒后同样嘲讽地将小偷从教堂中撵出去。于是小偷在恶劣的儿童和妓女们的围观下,将塑像绑了气球升到天上。皮囊不是永恒。

截图:放飞塑像

截图:放飞塑像在血色的巴别塔上垂下吊钩,见吊钩上有黄金,小偷义无反顾爬上去,去塔上寻找财富。

这是术士的住地,他唯一的外界交流就是按时垂下的鱼钩带着黄金进行贸易。小偷要刺杀这人形的神,却被术士用点穴和中国功夫(??)轻松制服。术士对小偷进行手术,从颈后掏出一只巨大的蟾蜍。这里是人所不愿承认的同属于人性的丑恶部分。之后术士对小偷施洗,将小偷的大便炼成黄金。镜子出现,小偷第一次认识自己,他惊慌失措,用黄金击碎了镜子。财富不是永恒。

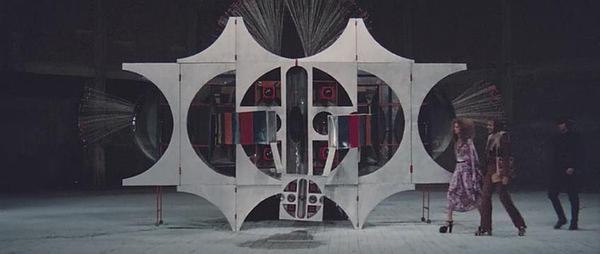

于是术士带小偷去方尖碑(有灵魂的石头),小偷用斧头无法击碎的石头术士轻松击碎,从里面摸出水晶球。进入塔罗世界,探究生命的永恒。(anyway,这部分的装置设计简直神乎其神)

算上小偷,术士此时已有九位门徒,在塔下的世俗世界里,他们是企业家,政治家,生产战争玩具,批量生产艺术,为帝国提供经济意见,担当宗教领袖等等。他们拥有权利和金钱,却不能逃避死亡。行星,塔罗牌以及门徒对应关系如下(他们按照与太阳之间的距离从近到远依次出场):

金星:女皇牌。弗恩,生产人体的舒适与美丽,他的母亲是貌似可可香奈儿的木乃伊,脖子上挂满了珍珠。他生产假的脸,假的肢体,满足人的自我想象。

可可·香奈儿

可可·香奈儿 截图-木乃伊

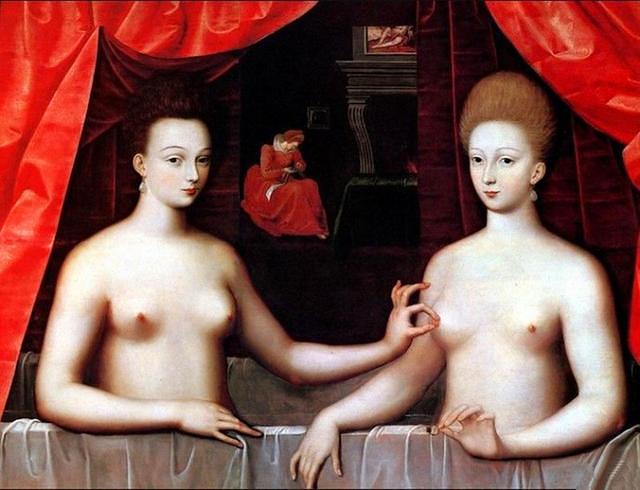

截图-木乃伊火星:塔牌。 艾思拉,在男权社会中以男性面貌示人的女性。卧室中悬挂十六世纪画作《加里布埃尔·特里斯雷姐妹》,这幅画是法国国王亨利四世的一对姐妹情人。艾思拉同样有两位女伴。她生产武器, ,致癌气体,细菌之类的硬武器,还有迷幻散弹枪,摇滚乐武器,专供佛教徒的有佛像的枪还有基督徒专用的枪。

加里布埃尔·德斯特雷姐妹像

加里布埃尔·德斯特雷姐妹像 截图-摇滚乐武器

截图-摇滚乐武器木星:命运之轮牌。 科伦,艺术家,每周生产通过性表现的艺术,包括屁股印章,活人装置,还有通过机器高潮生育机器人后代,批量生产劳动力。

截图-机器高潮以及机器小孩

截图-机器高潮以及机器小孩土星:世界牌。索尔,是玩具生产商,也是战争玩具生产商,如果要发动战争,她会提前对孩子进行“仇恨三分钟”之类的思想改造,方便他们在长大后毫无痛感地杀死敌人。

天王星:愚人牌。 博格,为帝国提供金融意见,任人操纵却束手无策。他振兴经济的议案是杀人减少人口。

海王星:倒吊者牌。 爱克森,警察局长,对人民进行神圣阉割,滥用酷刑,实行杀人议案。

冥王星:审判牌。 鲁特,建筑师,监狱设计者,让人们居住在合金棺材里,限制居住的舒适,从而降低成本。

截图-建筑师的设计展示

截图-建筑师的设计展示其中没有水星,离太阳最近的行星,也没有地球。我猜术士在其中担任水星的位置,而小偷代表地球。

再回看电影开头盛装的蜥蜴,蟾蜍还有乌龟,以及游行队伍里头戴纳粹标志的军官,穿着伧俗的女人,随处可见的暴力与色情乃至金字塔模型上流淌的鲜血以及随后的爆炸,这是巴别塔里的九位在塔下世界的投影。

术士构造巴别塔之上的世界,圣山主题出现。九位圣人居住在圣山之巅,掌握长生不老的秘密。术士的目的在于带领九位门徒前往圣山杀死圣人,取而代之获得永恒。

临行之前,拥有巨额财富的门徒围坐桌前,首先焚烧财富,然后焚烧自己的模型。小偷仍留有贪欲,不愿把所有的钱扔进火坑,却被术士发现,小偷在哄笑声中从袖里掏出最后的钱扔进火坑。

截图-焚烧金钱

截图-焚烧金钱 截图-焚烧塑像

截图-焚烧塑像在前往圣山的途中,术士给门徒拔火罐(??),让他们在鲜花中奔跑,和青草熬的汤,举行各种仪式,去忘记自我,感知自然,达到与宇宙的共鸣。在其中一个仪式中,十个人清点人数,在水里的镜子中寻找“失踪"的第十个人。毫无疑问这次投票他们达成共识,否认了小偷获得永生的权力,随后他们埋葬了这口锅与镜子。

截图-清点人数的仪式

截图-清点人数的仪式小偷不明所以,仍执意去圣山。在颠簸的海上,术士发现小偷仍然心思不定,从他脑中剥出蟾蜍侏儒的幻象。在术士的逼迫下,侏儒被投入大海。至此,小偷所有的原生丑恶已被剥离。

红衣的妓女带着猩猩划着独木舟跟在术士的轮船后面。术士干什么,她就模仿他们所做的一切。

截图-追随小偷的妓女

截图-追随小偷的妓女在攀登途中,众人皆出现幻觉,性幻想无所不用其极,胸部变成豹子头,脂膏涂脸,以及在攀岩中摩擦山体以自慰(“是你的恐惧让你停下脚步”),但没提到小偷的欲念。只有小偷的原生丑恶被剥离。

到达群山之巅,妓女也随后到达。术士让小偷走,因为妓女爱他。于是小偷走。此时剩八个门徒,术士要求门徒杀了他,巨刀落下,死去的是羔羊,羔羊是在宗教画里是耶稣的符号。持刀的门徒与术士相视而笑。

截图-小偷与妓女离去

截图-小偷与妓女离去于是八名门徒上山,却发现远处看到的圣人围坐不过是一堆戴斗篷的木偶,术士与木偶穿戴一样,说了一堆心灵鸡汤,镜头拉远,说不要相信你眼前看到的一切,只是电影而已,没有长生不老,也没有永恒。但是此时只有术士和八位门徒团坐,永恒固然不属于他们。此时小偷已经和追随他一路的妓女远走高飞,永恒属于这两位出逃者吗?

截图-我们是影像,梦,幻觉

截图-我们是影像,梦,幻觉这部电影关于永恒的探讨更多的是通过否认句的形式呈现。宗教不是永恒,政治不是永恒,艺术不是永恒,战争不是永恒,金钱不是永恒,动心忍性不是永恒,纵情声色也不是永恒,善良不是永恒,丑恶的本性也不是永恒。这些否定句通过无数的符号化的隐喻呈现,密不透风让人喘不过气,关于永恒的正面回答,只有模糊的形象:一句话不说凭借一见钟情翻山越岭的妓女。而小偷是附着于妓女的爱才通向不朽。他们逃离了这部符号倚叠的电影的结尾。有一个问题不可回避:他们是不是也被爱这一永恒的动作使用,从而通向了不朽?这不由得让人想到相信love and peace可以抵抗战争的七十年代嬉皮士。圣山脚下的小镇里到处是吞食LSD药丸和酗酒的人,他们的伤口里飞出小鸟,他们流着彩色的血,他们天真得近乎可耻,却以为自己已经是永恒的一部分(“我已水平地穿越圣山,我是冠军,我不在乎顶峰”)。

但这个问题一出口,就仿佛给影片盖章:宣扬爱即是永恒的爱情片。然而未见得小偷爱妓女,妓女的一见钟情一整个莫名其妙,小偷畏畏缩缩,几乎如动物般凭借本能行事,完全不知道一见钟情的点在哪里。电影否定关于永恒的各种可能的存在,却没有正面回答问题,符号再多,暴露心虚而已。