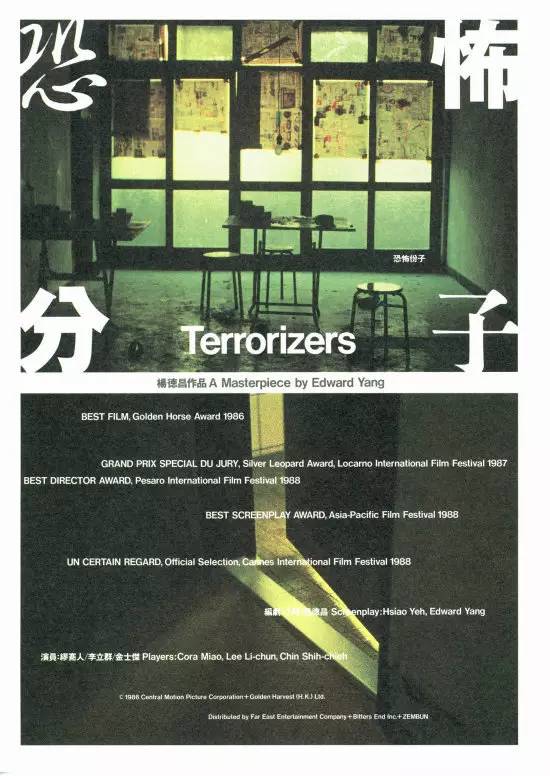

恐怖分子 恐怖份子(1986)

简介:

- 老顾(顾宝明 饰)率领警察捣毁一个贼窝,唯一跳窗逃走的女孩淑安腿骨折断,被路过的男孩小强送去医院。

演员:

影评:

- 一

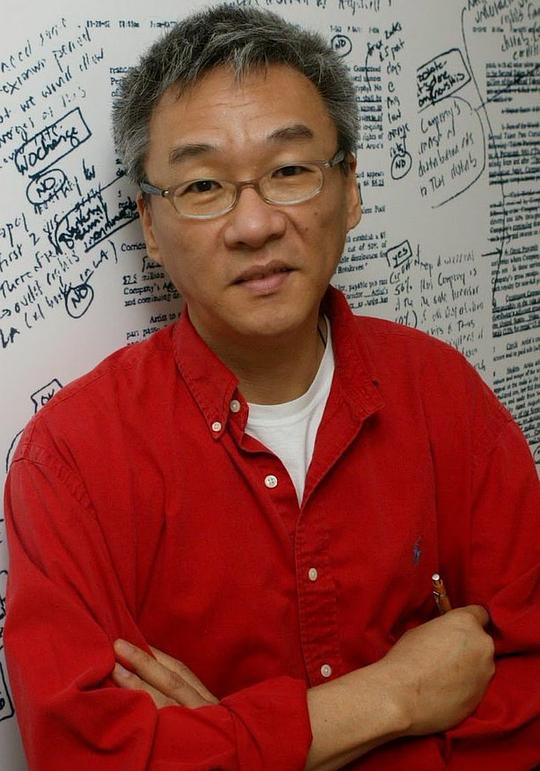

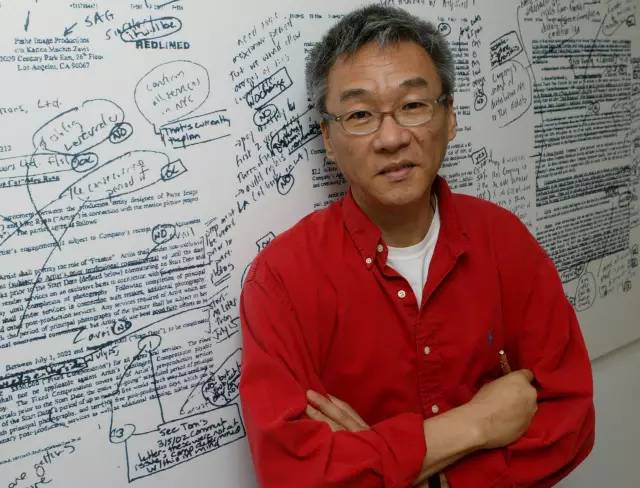

2007年,被称为“台湾社会的手术刀”的大导演杨德昌去世,享年六十岁。

一年后,他的前妻蔡琴出了一张名叫《不悔》的专辑,专辑中有一首歌叫做《给电影人的情书》,由香港导演罗启锐作词,李宗盛作曲。这首歌里有几句歌词:

人间不过是你寄身之处

银河里才是你灵魂的徜徉地

人间不过是你无形的梦

偶然留下的梦尘世梦

以身外身做银亮色的梦

以身外身做梦中梦

我一直觉得蔡琴的这首歌是在唱给杨德昌听,斯人已逝,那些过往婚姻中的纠葛也早在时间里被风吹散了。很难说在蔡琴的心里究竟还有多少对杨德昌的怨恨,但可以明确的是,作为这个世界上最了解杨德昌的人之一,蔡琴深知杨德昌的离世对台湾电影意味着什么,对中国电影意味着什么,对电影这门艺术意味着什么。

杨德昌去世时,蔡琴在公开信里写道:“作为一个曾经的伴侣,我们一起年轻过,奋斗过;作为一个女人,他给我的寂寞多过甜蜜;作为一个观众,我们痛失一个锐利的记录者;时间会给他所有的作品一个公道,他的付出不会寂寞。”

不知道杨德昌泉下有知,心里会生出怎样的波澜。

在说这部《恐怖分子》前,突然想到了这首《给电影人的情书》,就算是对大师的一种缅怀吧。

二

华语影坛好导演不少,但称得上大师的,寥寥无几。

有人说中国最好的导演在台湾,我深以为然。就算“大师”的标准再高,侯孝贤和杨德昌都足以占据两个席位。

侯孝贤讲的是自己对世界的感知,而杨德昌拍的是自己对生活的体验。这两人之间很难比出高下,但于我而言,会更喜欢杨德昌一点。

很多时候,杨德昌像是个孩子,天真烂漫地注视着身边的一切,贪婪地用眼睛记录着他所看到的这个社会。他又像是一个历经无数沧桑的老者,敏锐地捕捉着生活中所出现的那些不易察觉的危险因子,用冷漠的口吻告诉人们世界的真相。

而在《恐怖分子》这部他早期的影片里,四十一岁的杨德昌用自己精准而又极具想象力的镜头语言审视着这个看似平静而又异常躁动的社会,在他的镜头里,台北不只是台北,更像是末日前的庞贝,处处弥散着危险的气息。没有人能做到心境平和,每个人都有着各种各样的问题,却又都不知道为什么会这样。

三

李立中和周郁芬的婚姻,像是一杯没有味道的白开水。

周郁芬写作,李立中并不关心她写些什么。在周郁芬因写作没有头绪而苦恼时,李立中只会说:“放轻松嘛,写个小说怎么会变成那么要命的事呢?”他不知道,对于周郁芬来说,写小说并不是要命的事,和丈夫无话可说,过着没有变化的生活,才是要命的事。

周郁芬在影片里写过这样一段话:“那天是春天到来的第一天,如果你了解季节,变化只是一种轮回的重复。这一年春天和往常没有两样,对他们这样一对夫妻来说,最大的问题就是......”

影片没有说“最大的问题”是什么,但所有的观众都会明白,最大的问题就是没有两样。

而李立中恰恰就是这样一个“没有两样”的人。在医院工作的他似乎没有什么爱好,每天机械地重复着前一天的生活。他的生活早已模式化,连每天在卫生间的洗脸的时间,都像是固定好的一样。杨德昌多次给出李立中在卫生间洗脸的特写镜头,在暗红色的灯光下,水流的声音似乎放空了他内心所有关于人类的情感,他像是一台机器,似乎感觉不到压抑,荧幕外的观众却被压得喘不过气来。

李立中在工作中也不算是个成功的人。没有背景,又不善言辞,小心翼翼,却难得到升迁。在组长因病离世后,他耍了滑头,本想借机爬到组长的位置,却功亏一篑。这样的小人物在我们身边不知道有多少,但他们似乎从来没有出现在我们的视野里。他们实在是普通的不能再普通,平淡的不能再平淡。

周郁芬和李立中刚好相反。

以写作为生的周郁芬,大抵是个理想主义者。她不愿生活在无穷无尽的轮回反复里。就像她在后面一长段的独白里所说,她结婚是为了新的开始,写小说是为了新的开始,想要生孩子是为了新的开始......她做什么都是为了新的开始。

“新的开始”看上去并不是一个难以完成的目标,但对于李立中这样一个丈夫来说,恰恰是难以实现的。

四

小沈出现了。

小沈这一角色的出现的一点也不突兀。在李立中和周郁芬的夫妻生活里,他的出现一定程度上是一个必然事件。

年轻时小沈就和周郁芬有过一段感情,也正是因为小沈娶了别的女人,周郁芬才嫁给李立中想要一个“新的开始”。如今小沈离婚创业,和周郁芬重遇,也就为旧情重燃制造了机会。

而比旧情更加重要的,是小沈对周郁芬的理解。

说起周郁芬的小说,李立中一无所知,他会费解“写小说怎么会变成这样要命的事”。而小沈会告诉周郁芬他看了她的小说,而且觉得其中一篇的主人公就是自己,并且为过去的事表示遗憾。

李立中尊敬周郁芬,待周郁芬很好,但显得是那样客套而疏远。而小沈对周郁芬则是一种骨子里的欣赏,他夸赞周郁芬的能干,并邀请她加盟他的公司。哪种相处模式对周郁芬更加受用,是显而易见的。

于是在两人第二次见面的时候,对话越来越暧昧,笑容也越来越多,镜头转接,从面对面的谈话变成了两个人赤裸地躺在床上,也自然地无话可说。

在这里,杨德昌对于叙事手段的掌控娴熟到无以复加,作为一个故事的叙述者,能这样凌厉却自然地传达自己的想法,实在是一件令人惊叹的事情。

在《恐怖分子》里,镜头的切换让人眼花缭乱,有的时候让人不得不感慨,两个镜头连在一起,在杨德昌这里不是加法,更不只是乘法,简直超越了时间和空间的阻碍。作为一个真正的电影大师,他对蒙太奇手法的使用,神乎其神。

说到这里就不得不提影片中那段以《Smoke get in your eyes》为背景音乐的蒙太奇,在黑暗的房间里,音乐声想起,被母亲带回家的不良少女淑安在静谧中躁动,她的母亲也不知在思索着什么。突然镜头一转,淑安的照片一张张出现在我们面前,摄影男孩小强和他的女朋友出现在画面里,音乐在一片狼藉中戛然而止,留给观众无限的想象空间。

五

作为一部多线叙事的教科书式电影,不良少女淑安的线和摄影男孩小强的线虽然没有李立中那条主线那样强烈的戏剧冲突,却是推动整个故事进行下去的重要线索。

在偶然拍到从犯罪现场逃走的淑安后,小强疯狂地迷恋上了这个女孩。实际上,小强迷恋的可能只是他相机所捕捉到的那个淑安,那个看上去纯净清澈,又带着一丝叛逆的淑安。

作为一个富家子弟,小强最向往,或者说最难拥有的,就是叛逆的自由。即将服兵役的他更是深切地感受到了那种无法挣脱的拘束感。而看到在警察眼皮子底下逃跑的淑安,他仿佛看到了自己想要成为的样子,看到了自己永远不能去过的生活。

可是幻想终究是幻想,淑安和小强本就是两个世界的人。小强心中的悸动也只是单方面的意淫,淑安偷走了他的相机,也带走了他对于理想世界的最后一丝惦念。

于是小强找回了自己的女友,他明白现实中的幸福才是有迹可循的。

可淑安早就打乱了别人的现实。在家百无聊赖的她用一通骚扰电话彻底毁灭了李立中和周郁芬本就摇摇欲坠的婚姻生活,这样的安排看上去荒诞,却又十分巧妙。

六

淑安电话响起的时候,杨德昌给了一个空镜,在沉闷的电话铃声下,我们看着空荡荡的家具,仿佛看着周郁芬那张木然的面孔。

接到电话后周郁芬离开了家,离开了这个让她看不到新意的生活。

李立中什么也不知道。他不懂周郁芬为什么会离家出走,也不懂周郁芬离家几天后回家为什么要收拾行李和他分居;他不懂周郁芬为什么会因为小说写不出而苦恼,也不懂周郁芬为什么想要一个新的开始。

在李立中的生活里,所有的一切都是陈旧的,哪里有新的开始呢?

在周郁芬离开李立中之后,她的小说获得了成功,像是一种讽刺,直到这个时候,李立中还从来没看过妻子的小说。

小强却发现事情的来龙去脉,一直偷窥着淑安的他知道那通电话是怎么回事。于是他告诉了李立中事实的真相。

知道真相的李立中还是不明白,为什么周郁芬不愿意相信他,为什么周郁芬要离开他。

他在影片中说周郁芬“喜欢好东西,喜欢舒服的生活,可他给不了”,事实上他完全不知道妻子想要的是什么。

人与人一间最怕有座巴别塔。

七

失去了妻子的李立中也失去了升职的机会,本该成为组长的他并没有得偿所愿。

他不懂这个世界的规则,于是他活得拧巴,过得纠结,总是被生活压得抬不起头,带着一张扑克脸度日,最终连怎样去笑都忘记了。

所幸他还有个做警察的朋友,而这个朋友有一把枪。

在影片的最后十分钟里,他拿着枪杀死了不让他升职的主任,杀死了小沈,也把枪对准了戏弄他的淑安,可一声枪响,我们才知道,这一切只出现在周郁芬的梦里,李立中杀的,只有他自己。

当蔡琴的《请假装你会舍不得我》的歌声响起,李立中倒在警察朋友家的浴室边,头上流着鲜血,却像是早都已经死了。

杀死他的,是沉重的让他喘不过气的生活。

只有生活,才是真正的恐怖分子。

在恐怖的日常生活里,人人都是恐怖分子。当恐怖分子在空气中扩散,伴着影片中出现的那些嘈杂的车声、犬吠,我们才会明白,人与人之间的关系是多么地脆弱,生活中那些看似微小的琐事是多么地致命。

八

《恐怖分子》1986年上映,那年缪骞人二十八岁,李立群三十四岁,金士杰三十五岁,杨德昌三十九岁。

那是最好的时代,我们现在眼中的老戏骨李立群、金士杰在那时就已是戏骨,杨德昌那时也还风华正茂。

缪骞人那时已结束了和周润发的恋情,拍了《投奔怒海》、《最爱》这样的电影,拿到过香港金像奖和台湾金马奖。而如今她早已嫁为人妇,成为那位拍过《喜福会》的王颖的妻子。相信很多人年轻人并不知道缪骞人的名字,也没见过她的倾城之姿。

那时的台北在杨德昌眼里像是李立中的生活般压抑。人们为了生计东奔西走忙忙碌碌,却似乎得不到快乐,不安和躁动掩藏在平淡下面,透着格外的恐怖。

时间过去了三十年,我们的生活似乎也是这样。

三十年过去,好像并没有出现周郁芬口中新的开始,所有的一切还是一如往常。

可生活总在继续,即使没有新的开始,也不能止足不前。

今年北京国际电影节展映了这部电影,影片结束的时候全场起立,掌声足足持续了半分钟之久。

真正好的电影,是经得起时间检验的。

以上。

本文首发于:电影爬虫 - 迷恋蔡琴的应该知道,这是她早期专辑的一首歌。熟悉杨德昌电影的也会有清晰或模糊的记忆:1986年的《恐怖分子》片尾,砰然一声枪响后,李立中头倚澡池,鲜血流淌。此时,蔡琴那抚平心灵般的女中音由远及近,慢慢袭来,无言以对。

也许,很多人刚还沉浸在李立中的疯狂复仇中,突然的枪声惊醒了残酷的梦魇,粉碎了我们期盼或者想当然的电影结局。悲哀的弱者最后还是一无所有,他只能以无奈的方式了却自己,请假装你会舍不得我。

而私下总觉得“明知道我的梦到了尽头 ,你不再属于我所有”,这般情意绵绵的歌声不会出现在杨德昌电影中,况且还是在结尾压场。那一年,杨德昌和蔡琴刚走到一起不久,影片是杨德昌《海滩的一天》、《青梅竹马》之后的第三部长片。又有谁能料想到十年后,杨蔡彼此已是行同陌路。一切恰似昨日种种,却覆水难收。

和杨德昌大多数的电影一样,《恐怖分子》开始的出场人物有点难以对号入座,而随着剧情深入发展,淑安、小强这些看似随意安排的人物,牵一发而动全身。例如看似无关全局的警官,影片用掉了一半以上的时间才告诉我们,原来他和男主角李立中竟是老朋友,正因如此,我们反过来又知道,李立中现实中并不怎么重视交际。

现实里的李立中是个生活事业平淡的小医生,整天盼着上级提拔。在家里漠视妻子需要,缺乏交流,夫妻关系看似风平浪静,实则暗藏危机。李立中在电影里总是习以为常地反复洗手,强迫自己重复着单调枯燥的生活,不安于现状,又缺乏冲破僵局的勇气和信念。

一个恶作剧式的匿名电话,引发了李立中和妻子周郁芳的关系恶化。淑安反复出现的原因得以点明,她成长在破碎的家庭,和母亲关系冷漠,之前一系列行为道破了她身份的尴尬无奈。影片里,淑安妈妈把她带回家后,黑暗中响起了《Smoke gets in your eyes》这首歌。最近一次听到这歌是在侯孝贤《最好的时光》,老侯是如此怀念年轻时的桌球时光,以至歌声几乎从头飘到尾。

因为拨出那通匿名电话,小强和周郁芳机缘巧合有了个照面,之后和淑安有短暂来往的小强又把真实情况告诉了李立中,导致李立中脆弱防线的最后崩溃。影片在李立中/周郁芳/小强/淑安四个部分里面循环切换,不同角色又通过各种关系,把影片的前因后果完整地糅合在一起,环环相扣。最后以李立中的自杀终场,宣告完结。杨德昌晚期的几部电影,角色繁多又没有无谓的过场,《牯岭街少年杀人事件》里Honey、小马、滑头依次出现,《麻将》里红鱼、纶纶、香港、牙膏四人的现实冲突,复杂化的结构和多线发展的情节已经被杨德昌运用得得心应手。叙事编排的功力上,华人导演几乎无出其右。

摄影上,《恐怖分子》也精心细作。周郁芳决定搬出去住,镜头上她和李立中始终分开。往往上一个镜头的音乐对白还在,导演就切到另外一段画面,观众停留在前面的情绪直接被带到了后面的故事。那时候的台湾电影不怎么重视现场录音(例如《光阴的故事》),《恐怖分子》是尝试着同步录音的开始,很多场合的环境音效听着依然有些单调或失真,好在导演也有意地保留了大段的无声画面,以此来表现人物的心理失落。

再仔细分析周郁芳的获奖小说,书中她以匿名电话假设了一个悲惨的结局:丈夫杀死妻子又自杀了事。小说本身不过是她内心存在的不安定感,也是她对乏味夫妻生活的困惑猜疑,不过,她又没有通过李立中来揭开事实真相(周郁芳对李立中并不信任)。相反,她把自己的猜疑融进了小说创作。当李立中得知确实真有那么一个匿名电话侵入他们的生活,一切都被打破了。

在小说创作过程中,周郁芳一步步走近了老相好,相反,李立中对妻子的状况毫无察觉,完全忽视了沟通。细微的心理波动最后火山大爆发,获悉了“真相”的李立中步步紧逼,却被周郁芳一句“小说归小说,你连真的假的都分不清吗”打发,冲动的他,面对不合作的妻子和强势的第三者,一下子完全崩溃了。

李立中、周郁芳夫妇一个人财两空被逼无奈走上了绝路,一个看似名利双收又得面对良心责问,结局惨淡。谋杀李立中的,显然不仅仅是因为周郁芳的离去或者事业的受挫,而是都市环境的紧张压迫,空气中弥补着随时会连环爆炸的危险感。杨德昌又一次把社会环境推上了被告席,如同造成小四悲剧的,不能归罪于他自身脆弱。杨德昌一如既往地用他的理性和冷漠,刻画了纷繁的现代都市还有貌合神离的男女,剖析透彻之余,令人无奈叹息。

恐怕,这也是很多人无法理解和相信,杨德昌会在《麻将》的结尾让纶纶和Marthe在喧嚣的闹市街头热吻相拥。太多绝望,突然有了希望,反倒不是那么“杨德昌”了。 构成《恐怖分(fèn)子》的恐怖分(fēn)子

不算影评。想记录一些耐人寻味的细节。

1. 开篇不久,少年的镜头里,交替出现倒地的人与洗衣的人。突发事件与无奇日常,恰恰是整部片子围绕展开的对象。

2. 此后影片若干次并置枪口与相机。在少年与狗对峙的一幕里,相机甚至直接被用作具备某种威胁的“武器”,让人想起布列松“摄影如同射击”的观点。

3. 主任和男主角李立中,是同样死于“心病”的人,甚至连所受的议论也能够共用:“最近他有一点神经质…” “他生活太单调,一旦出点事,反应不过来一定出问题…” “据说他外面有了女人,被太太发现…这只是传闻…”

4. 雕像“拔刺的人”(这个雕像到底出现在了多少影片中啊…),腿部受伤的女孩,女孩愈后在腿上隐藏的小刺刀。隐约的联系感觉很有趣。

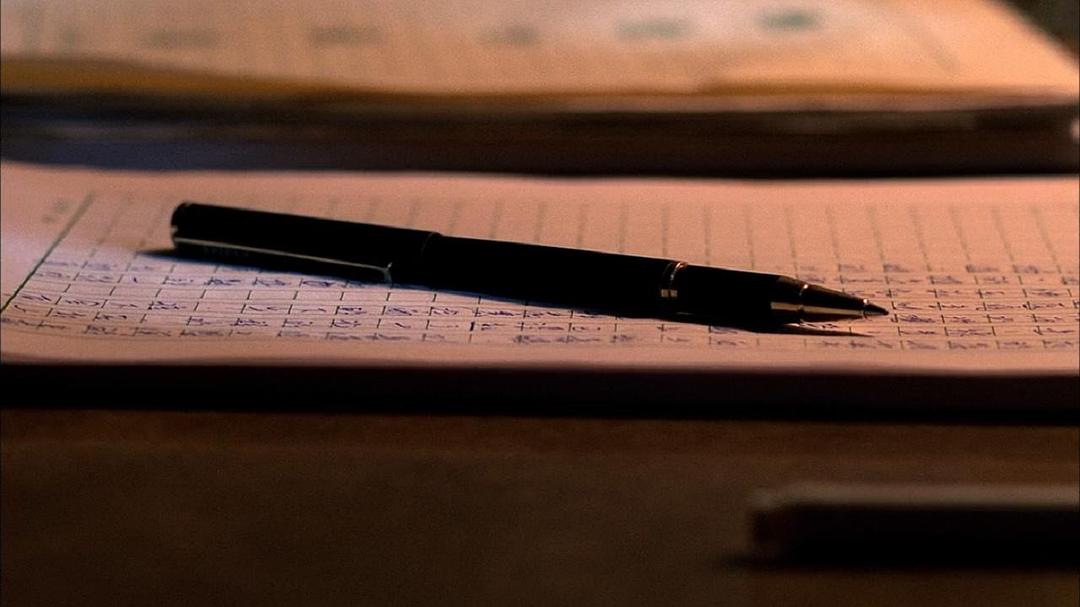

5. 清洁工冒着危险擦拭大楼玻璃,镜头一转的蒙太奇:作家受着煎熬填写的稿纸方格(丈夫说:“什么时候写小说成了这么要命的事情呢”。又想起马雁的句子,“每写下一个字都冒着生命危险。”)

6. 影片中有三种类型,或者说三个阶段的夫妻:(貌似)稳定的夫妻,正在形成的夫妻,已经离散但尚未结束的夫妻(唱片里的歌曲Smoke gets in your eyes,唱着“爱火熄灭时”的感伤。所以我想这段关于女孩母亲的情节,也可以看作一种类型的夫妻日常)。

另外据杨德昌自己说,这部电影的灵感源于饰演小太妹的女孩由于常常被妈妈锁在家里,因此给别人乱打电话的真实经历。“她当时就在台北混,没有工作,家里也是单亲家庭。她的父亲应该是个越战美军,她母亲以前在酒廊工作,所以她的出身背景很独特。电影里我偷偷放了一点关于她的身份的线索,比如说她妈妈抽烟的时候,如果你仔细看,会看到她用的是美国陆军配给的打火机,上面有个第一装甲部队的佩章。”

美军第一骑兵的徽标(可能是杨德昌记错/口误说成了装甲部队?)

美军第一骑兵的徽标(可能是杨德昌记错/口误说成了装甲部队?)7. “你说出个地方我就去”。两通电话交谈的对应。看完才发现电影在一片不形于色之中,暗暗埋下太多对应了,像是侦探故事伏笔千里(杨德昌在电影里也借女主角之口提到“日本推理”),引出最后小说与梦境的互文。

8. “你这王八蛋,死了也该寄个讣闻来。” 好大一面Flag啊警察叔叔,打开门发现讣闻的就是你了。

9. 染血的手与洗净的手,属于伤人的人与自伤的人

10. 眼神在空间中的传递:女孩看向照片,照片看向男孩,男孩看向女孩。

杨德昌对于空间与叙事的看法很有意思:“我很早就对建筑有兴趣,后来也了解设计就是用以满足一种需要,或是去创造一个功能,创造一个空间。这个道理也同样可以用在编剧上。常常有时候戏剧张力弱,就是因为有个功能没有被满足,或是编剧没有看到那个功能是必要的。张力断了之后,即使很短的事情都会让观众觉得很长。这其实跟建筑、跟设计师设计一座桥非常类似。”

11. 少年对新认识的女孩说,“我要带着你的照片去当兵”。征兵单的镜头一转,他回去找原来的女友。对于“正在形成的夫妻”,人生也没有什么新开始。

12. 妻子在与丈夫争执时喊道:“小说归小说,你连真的和假的都不分了吗?” ——可在最后一刻没有到来前,她又分清楚了梦境与现实吗?作为观众的我们,又能分清楚剧情与生活吗?所以下面这一幕真是绝妙:人物同时在妻子的梦中,电影海报的背景中,以及观众的视线中穿行。他穿透了三重空间。

13. 剧中的梦与现实都结束在浴室中。在浴室中,人们曾用水清洁自己的身体,最终也用死亡清除精神的痛苦。

14. 结婚戒指。女主角出场时睡醒的镜头和结尾时惊醒的镜头都戴着这只戒指。所以,关于她有没有怀孕,孩子是谁的,它或许是一种暗示:婚姻还没有结束。她可能就要走向影片里曾经出现过的、第三种类型的夫妻日常了。新的轮回即将开始。

所以,假如要评价这部影片,可能还是用影片里的话来讲最为恰当:“非常的生活,可是又很曲折,看了让人浑身发冷。”

真是浑身发冷。

有很长一段时间,我都不太敢看杨德昌的电影,因为太锋利了。

他的作品就像是一把把尖刀,冷冷地插进城市的腹部,撕开一道道伤口,流出汩汩的血。

而其中最锋利的那把刀,当属《恐怖分子》。最近重看,又一次被深深地刺痛。

今天,就想和大家聊聊这部电影。

如果你曾为《牯岭街少年杀人事件》的凝重而难以释怀,也曾为《一一》的深沉而唏嘘不已,那么一定不要错过《恐怖分子》,不要错过那个最锋利的杨德昌。

如果用颜色来形容杨德昌的电影,《牯岭街》应是昏黄的,像一段摇曳的旧时光;《一一》则是暖橙色的,明亮、克制、不乏温情;而《恐怖分子》无疑是暗红色的,藏匿着一种伺机发作的不安。

这种骚动的暗红,不止在心里,更直观地体现在视觉上。

如果你仔细留意的话,就会发现片中的红色是无处不在的。

它是李立中家里卫生间的颜色,每天下班,李立中进门的第一件事,便是径直走进去,摘下手表,挽起袖子,洗手、洗脸,像是在履行机械生活里的最后一个步骤。

它是医院窗帘的颜色,同事们在这里冷漠地谈论着同事的死亡,也为了争夺组长的位置,互相倾轧。

它是小强和女友因为照片中的女人争吵时,不停摇晃的灯泡的颜色。

它是淑安阴郁压抑的家中,母亲衣服的颜色。

它是暗室里,挂满了偷拍照片的墙壁的颜色。

此外,最最令人触目惊心的,它还是剧中人的“脸色”。

不知是胶片的陈旧还是刻意的打光使然,这次重看时,我发现剧中人的脸上,时常会泛着红光,特别是在发生争吵和隔膜的时候,尤为明显。

红色,就像是这部电影的一个永恒的注脚。它并不刻意的抢戏,但又始终潜伏在角落里,默默地散发着幽微的光。

那么,红色究竟代表着什么?

在我看来,它代表一种警告,那是杨德昌在每个并不起眼的关口,提醒着我们,危险的种子已在此刻埋下。

那每一处红色,都是无意而为的因,而影片的结局,则是无法避免的果。

这就是杨德昌,一个死理性派导演。

甚至有时候,我会觉得看他的电影,很像是在看一篇批判社会的论文,那么观点明确、有理有据。

这和侯孝贤有很大的不同。

侯孝贤是没有观点的,他不在意这个,相反,他希望营造的是一种特别的味道,这很多时候要依靠现场的氛围和演员的状态,来即兴发挥;而杨德昌则是“观点先行”的导演,他的故事是为观点服务的,所以在他的电影里,一切都是设定好的,人物、台词、剧情……通通要指向核心的主题。

而且,和侯孝贤的自然气韵不同,杨德昌是属于城市的。

他的电影延续了安东尼奥尼始终在探索的主题,即城市中人与人之间情感的疏离。

但他比安东尼奥尼还要更尖锐、更踏实,后者多注重于文学化的呈现,而杨德昌则试图去解剖城市的遗骸,收集线索,找出幕后的真凶。

正如他在《恐怖分子》中做的那样。

《恐怖分子》中的城市,是极端冷漠的。

在影片的开始,杨德昌用一系列镜头,为我们不动声色地展现了这种冷漠。

台北,夜晚,一辆警车呼啸而过,穿过肃杀的街道。

巷弄里,一个中枪的男人趴在地上,无人过问。

枪声四起,中年女人仍在若无其事地洗着衣服,对窗外事充耳不闻。

如此“冷眼旁观”的开场,为这部电影的冷峻风格定了调。

而更为冷漠的,还在后面。

影片分为三条线,三组人物,进行交叉叙事:第一条线,是中年男子李立中和妻子周郁芳的婚姻危机;第二条线,是混血儿淑安试图逃离家庭,以行骗为生的叛逆生活;第三条线,是酷爱摄影的富二代小强和女友的分分合合。

这三条线,看似没什么交集,他们虽身处同一个社会,却又活在彼此不同的世界。

可是,机缘巧合,这三条线却出现了一次意外的交汇。

也正是这次交汇,将这个故事引向了一个无法挽回的结局。

那是怎样的一次交汇呢?

它来自一通匿名电话。

谁打的?

淑安。

打给谁?

淑安被母亲锁在了家里,闲极无聊,她便在电话本上随意找了个号码,而接电话的人,正是周郁芳。

都说了些什么?

影片没有明确交代,但根据剧情可以推测,淑安谎称自己是李立中的情人。

就是这样一通恶作剧电话,给李立中原本就已岌岌可危的婚姻,带来了致命一击。

而讽刺的是什么呢?

周郁芳在听到丈夫有了情人的消息后,并未感到悲伤,反而更确认了“自己已不爱丈夫”的事实,于是当天便搬出了家。

而李立中从小强那里得知了这通电话的存在,他像是抓住了救命稻草,以为妻子的离开是误会了自己,可是,当他找到妻子试图解释时,却发现妻子根本并不在乎,这令他感到绝望,也才有了最后的悲剧。

应该说,这通电话是完全偶然的。但杨德昌想要表达的,正是这种偶然之下的必然性。

他想要告诉我们,城市中人与人的情感,是如此脆弱,甚至一通偶然打来的电话,都可在顷刻间将其摧毁。

为什么?

因为条件早就具备了。

而电话只是个导火索而已,总会有人打来的。就算没有电话,也会有纸条,有短讯,有陌生女人的来信,最后即便什么都没有,该发生的还是会发生。

因为在那些红色出没的段落里,危险的种子早已经埋下,只等待时机成熟,破土而出。

那是些什么样的种子呢?

是李立中对妻子的表面顺从,实际却漠不关心。他为了挽回妻子,不惜陷害同事,不惜处处忍让,但是他却从来没有认真听过妻子内心的想法,而只是活在自己臆想的完美丈夫的角色里。他以为妻子的离开是因为自己事业不够好、是因为写作遇到瓶颈心情低落,但通通都错了,直到最后一个理由——匿名电话——也被推翻的时候,他终于彻底崩溃。

而周郁芳播下的种子,是她的自由天性与婚姻制度的根本冲突。她是个不安分的女人,厌倦一成不变的生活,为了改变,她步入婚姻、她开始写作、她想要一个孩子,最终,同样是为了改变,她选择离开循规蹈矩的丈夫,投入情人的怀抱。

淑安是一个亚美混血儿。她的身世,是台湾历史上的一段悲剧。当年,越战期间,有超过20万美军驻扎在台湾,与台湾女子生下孩子。后来,美军撤离,留下了这些“生父不详”的混血儿。而淑安就是其中的一员。所以,她和母亲的关系才会那样疏离,所以,她才会拼命逃离家庭,逃离无聊的生活,寻求刺激。

小强是个富二代,父母常年不在家,他酷爱摄影,他冷眼旁观这个世界。他可以为追寻照片中的女人而丢下女友,但当追求淑安而不得后,他又回到了前女友的身边,就像是只有在没钱的时候,才会回家一样。

此外,还有老谋深算的医院主任、设计仙人跳的大顺、趁虚而入的周郁芳的旧情人……

每个人都是冷漠的,每个人也都是自私的。虽然自私的理由各有不同,有的因为愚钝,有的因为欲望,有的因为身世,有的因为狂妄。

可最终,它们却共同构成了一条隐性的因果链,如果缜密的设计一般,导致了最终悲剧的发生。

这里面,没有人真的做错了什么,也没有任何调解的可能,我们只能眼睁睁地看着它,一步步酝酿、成型、爆发。

这才是最最令人绝望的事情。

即便这样,杨德昌似乎觉得还不过瘾。

他为影片设计了两个结局,就在我们所有人都以为李立中终于像个汉子一样,举起枪,报复性地杀死了那些伤害他的人,而获得了一种宣泄般的快感时。镜头忽然一转,我们看见,李立中头部中枪,躺倒在水池边,血液顺着后脑汩汩而流,依然是阴郁的红色。而其他人安然无恙。

原来,那些不过是幻想出来的情节,或是周郁芳小说中的描述,而李立中真正的结局,很简单,他杀死了自己,如同影片开始那个中枪的男人一样,躺在这座冷漠的城市里,从此不再有人过问。

那一刻,音乐响起。只听蔡琴唱着:“请假装你会舍不得我,请暂时收起你的冷漠。”

这实在是过于悲哀的乞求了。

在这座城市中,还生活着无数的李立中、周郁芳、小强、淑安……他们只是过着自己向往的生活,却又在一种无法调和的矛盾中,成为了制造恐怖的因子。

无论怎样,恐怖分子已经养成。

只不过这一次,他的枪口对向了自己,而下一次,或许就是那个幻想的结局,成为现实的结局。

面对这样一部电影,我第一次那么渴望地说出这句话:我所说的,都是错的。

可是我也知道,杨德昌一定不会说出这句话。