最后一艘船 Az utolsó hajó(1990)

又名: The Last Boat

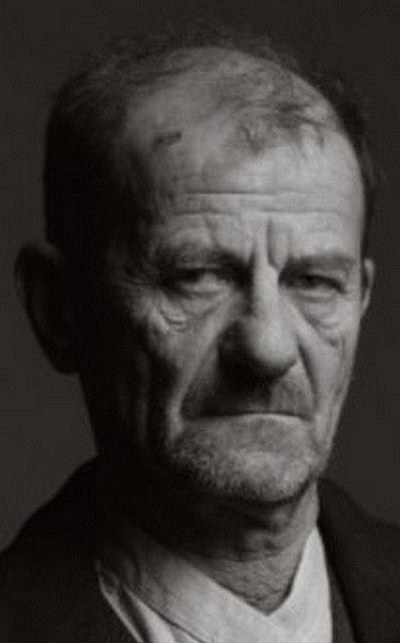

导演: 贝拉·塔尔

编剧: 贝拉·塔尔 克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛

主演: 米克洛什·B·塞凯伊 久洛·保尔 拉什洛·基斯塔马斯 Michael Mehlmann 米哈伊·维格 László Gálffi

类型: 短片

制片国家/地区: 匈牙利

上映日期: 1990-11-09

片长: 23分钟 IMDb: tt0264139 豆瓣评分:7.3 下载地址:迅雷下载

简介:

- The last ship (Utolsó hajó) is leaving the quay. Sirens are sounding.

演员:

影评:

我们出发的时候,天色仍很黑暗,尽管我们心里非常清楚,这种愚蠢的乐观情绪早已没有了任何意义,想来现在到底是白天还是黑夜,其实根本无所谓,但我们还是更愿意相信,今天也会跟往日的任何一天一样黎明破晓,旭日东升,阳光普照,光线会照射到地球上;总而言之,天会变亮,我们将看到彼此,看到对方憔悴、皱巴的面孔,看到眼袋松垂、布满血丝的眼睛,或后脖颈上堆积成环的皮肤,看到我们身后时而漩流湍急、时而归复平静的河水,还会看到码头沿岸荒凉的建筑以及夹在其间的完好无损、空荡寂寥的街道,而后是城外缓度升高的堤岸,整条堤岸,随时都有坍塌的危险。我们在黑暗中出发,即便很少有谁会开口跟其他人交谈(假如真能在通往多瑙河畔码头的路上遇到什么人,假如真会有什么人从他们身边走过,或他们从什么人的身边走过的话!),但对彼此而言,他们魂灵一般、影子一样的模糊轮廓仍旧非常重要,因为我们只有通过这些轮廓才能判定我们此刻的位置和正确的方向,因为无论这里还是那里,疾驰的夏娃特别行动队越野吉普的车灯与其说帮助我们辨认方向,不如说晃瞎我们的眼睛,一切都似乎充满了风险,现在我们实在无法依仗平时的经验。经过长达几个星期的痛苦等待之后,今天我们终于在黎明十分激动地从扩音喇叭里听到,并在手写的海报上看到了准确的出发时间,经过这些天绝望的踌躇,我们都没有等待拂晓的愚蠢仪式拉开序幕,就从首都不同的——近处的和远处的——街区出发了,所有人都从地底下钻出来,就像耗子一样,耗子由于它屡经磨难却总能幸存下来的惊人生命力而近乎变成某种神圣的动物,在过去几个月里,出发的时刻成了我们唯一关注的对象:人们从地窖里,洞穴里,从曾经作为藏身处挖掘的坑洞里,从防弹掩体或临时性的防空工事里,或者从——如果有谁连前面列举的这些地方都不觉得足够安全,他们有可能躲进的——地铁里或郊区小火车的隧道里,从土耳其浴室或地下维修站的深处,或从被认为最安全的下水道系统的迷宫里走出来,动身踏上或长或短的路途,背着他们早已准备好的行囊,或者两手空空。不过,若说“大街小巷很快挤满了人”还是有一点夸张,因为——正像后来被证明了的那样——我们留在城里的这些人总共不超过六十位,因此夏娃行动指挥部的判断非常正确,他们只需用一条中型的多瑙河游轮就能够准确地完成预期的目标;当然,在我们中间也有人——当然只是到出发的那一刻为止——惴惴不安,因为所有人都清楚地知道,在陆运和空运都无可能的情况下,我们逃生的唯一出路是:水运。在我们抵达码头之前,我们最担心的是我们的行李,那些由大大小小的皮箱、旅行包、口袋、纸盒组成的行李或很难被称作“行李”的东西;我们处境的性质,导致我们起先基于理性收拾在行李中的日常用品逐渐开始被各种更加私人的物件所替代,直到最终我们没能留下一件实用的东西,放羊毛衫的地方塞进了一只鸡鸣挂钟,装面粉和做点心用的巧克力的地方被火花收藏占据了,在出发前的几天里,一只木制烟斗似乎也要比酒精炉更重要,几个贝壳要比治牙痛、头痛的止痛药更珍贵。我们以不同的方式承受了这个清醒的认知,这两种解决方案无论哪一种都同样毫无意义:有的人拖着自己全部的行李穿过整座城市,疲惫不堪、气喘吁吁、腰酸腿麻地来到码头,也有的人两手空空赶到,还有的人攥着拳头悔恨地表示,有些东西他们真不应该丢在途中。不管怎么说,我们一个接一个地分别到达了“临时码头”,这时我们方才弄清,我们总共不到六十个人,只是扮演前哨的角色,最让我们惊愕的是这条船,这条寂静地隐在黑暗中的游轮,当我们从通向码头的街道走出来时,断定自己不是在做梦,没错,水上确实停泊着什么!一股如释重负的感觉突然袭来,但是这种轻松的喜悦稍纵即逝,并不能压倒我们内心的恐慌。这条“中型的多瑙河游轮”在我们看来,更像是一条只能顺流漂泊的破烂旧船,某个旅行社只是用它载上一队郊游的学生在河上慢慢漂荡,而替代一次真正的水上航行;上船后已经过了很长的时间,这条专为我们派来的游轮已经吃水很深,看上去似乎再多上三四个人就足以让船下沉到河底,因为一排比一排高的浪头已经溅到了甲板上。我们的担忧越来越大,船没有任何启动的迹象,无论我们怎么转动脑袋左看右看,连一个船员或夏娃行动队军官的影子都没有见到,驾驶舱里漆黑一片,就像空荡、死寂的河岸码头。我们越来越急切地等待能有什么人出现在游轮指挥台上,或最终能有一辆夏娃行动部队的越野吉普出现并开始检查我们的身份,与此同时,我们对于这条船的疑虑只有增无减,因为经过仔细观察,我们在船的侧面和甲板上发现了越来越多缺失的部件:船头下有几个巴掌大的圆洞,像是被炮弹穿透过,有好几块船板缺失,驾驶舱侧面的窗玻璃被打碎了等等,问题很多,甚至连系船的缆绳都快烂掉了,有一个系船的缆桩,歪斜着从码头上的水泥地里伸出来,就像一只从地底下钻出来的阴险怪物。我们站在凛冽的风中喋喋抱怨,并且意识到,如果这样仔细地检查下去,我们很可能会被一股危险的抱怨所淹没,会被愤怒的火焰所吞噬,我们开始用越来越尖锐——并没采取任何行动——的词语讥讽这条惨不忍睹的破船,尽管它多少为我们提供了一点庇护,让我们感受到得救的喜悦和安全感。后来,讥讽和抱怨声此起彼伏,让我们体会到一种久违了的释放感,即使开始时最沉默寡言的那些人,也时不时地开口说话,对别人的言论做出补充,比如有人说“这条破烂的木船”,有人便会紧接着说“眼看就要散架的朽木”,之后又有人添油加醋地奚落它是“废物,没用的垃圾”,拘谨的微笑伴着船身吱吱呀呀呻吟般的声响,那种感觉就像将散装在衣兜里的碎珠子串到了一起。当两辆夏娃行动部队的吉普车分别从直通码头的两条平行的街巷里几乎同时驶出,伴随刺耳的刹车声,猛地停在我们始终有点分散的人群旁时,这时候我们已经确信“我们这条船是不会把我们丢下的”……夏娃行动队士兵的从天而降,并没有引发特别的骚动,只是唤起了一种近乎愤怒的满足感,中尉不得不冲我们咆哮着下令,我们才被迫挪动脚步将人群分成了两队。几年前——毫无疑问——我们哪怕只是看到一件白色制服或一辆越野吉普车出现,就足以吓得心脏狂跳,堵到嗓子眼,惊恐万状、冷汗淋漓地趴到墙根下,但是自从指挥部也随着大部队一起撤离后,只留下了一支徒有其名的特遣队负责输送留下的余部,军纪完全瓦解,秩序彻底混乱,小伙子们穿上曾经令人胆寒的制服,连翻译都不需要带,因为掠夺财物不需要说话;因此不难想象,过去的坚韧不拔只剩下了呻吟,曾经所向披靡的凛凛威风只剩下空洞、丧失目标、绝望和可笑的“颓丧”。虽然根据过去的经验,我们断定:船上曾经运转正常的机械,如今只不过是看上去相似的复制品,但是即便如此,我们还是愿意相信,它们现在还是会攒足气力拼命一搏,迅速地完成最后的使命,至于外观看上去如何已不再重要。可是,又过去了很长时间,还是什么都没发生。从一辆吉普车里跳下四五个穿便装的人,他们被簇拥着来到船上,他们脚步踉跄,耷拉着脑袋,从我们身边经过的时候连瞅都没有瞅我们一眼;随后他们仔细检查了我们的行李,由于没有一样行李能够引发起他们的兴趣,他们恼火地将几只皮箱和包裹扔进了水里。后来,他们时不时在我们中间的某个人背后突然停下,但并不能制止人群的交头接耳,更不要说处罚我们了。他们的这种无可奈何,也让我们感到十分扫兴,因为我们不得不正视这个事实,他们不可能理解:我们刚才表现出的顽固抵抗,随着时间的推移已经命中注定地转化为合作的意愿,毫无疑问,这对一个——为了保证其自身的运行,保持不断的抵抗要比胜利更重要的——组织会产生导致瘫痪的作用。后来,当这种荒谬的处境对他们来说开始变成折磨时,他们别无选择,只能毫不拖延地开始检查身份;我们必须重新站队,站成一排,冲向船上的指挥台,这时候他们已经不在乎我们的队伍只维持了几分钟就开始涣散,看上去更像一群疲惫、混乱的乌合之众,而不是一个有纪律的团队。为了核实我们的身份,他们费了不少的气力;但对我们而言,不管他们接受我们中谁的证件都是一样,因为无论是我们的身份,还是我们的个体,都没有太多本质上的区别。我们的证件并无任何隐瞒,想来连我们自己都难以断定哪些是真,哪些是假;在我们看来,无论哪个名字或哪条信息都可能与我们个人相关,因为我们都无法预测“自己当谁更好”,所以我们决定,既然这么多人聚在了一起,那么就一起留下。我们陆续登上的这条船,始终没有任何表示“将要启航”的迹象,虽然驾驶舱里的灯已经亮了,我们神情淡漠地注视着那两个动作犹豫的穿便装的人,因为看上去他们在驾驶舱里正不知所措地摸索什么,似乎只是凭着运气拉某根操作杆或按某个按钮,寄希望于偶然的幸运,万一能找到某个正确的开关呢;而另外两三个穿便装的家伙已经在船舱下消失了很久,毫无疑问,他们被派去修理发动机的故障,“几乎”可以肯定,那几个懒汉下去之后的第一件事就是找一个舒服些的地方,好踏踏实实地睡一路(后来证明确实如此)。在这种令人绝望的情况下,过了好久,大概过了有半个小时,我们突然意外地感觉到脚下轻微的震颤,随后我们确定无疑地听到了马达勉强转动的哒哒声;驾驶舱里那两个穿便装的人高兴地相互点头示意,我们看着他们,也被感染上某种类似的欣慰感。然而,一个莫名的念头突然袭来,令人不寒而栗:现在,当我们已别无选择地即将离开这里,说不定会发生什么突然的变故,最终还是被迫留下来。马达居然转动了!这个结果出乎意料,现在已不会再有什么巨大的阻碍,可以肯定,我们的船即将启航!我们突然失去了耐心,感到立即启航至关重要!现在,马上,刻不容缓!哪怕再等一分一秒,都会让人无法忍受,因为我们全都认为,大批人马很快就会赶到,一旦那样,我们还会再等几个小时。周围的情况也强化了我们的误解:夏娃行动队士兵们也显得没精打采,他们闲散、沉默地站在码头上的吉普车周围,一支接一支地抽着烟,因此我们有理由认为,他们也做好了再等几个小时的准备;其实他们的任务只是等待轮船开走,城已是空城,他们没有必要严阵以待。我们没能想到这些,所以紧张、焦虑地盯着通向“码头”的两条平行街道的路口,心里恨恨地暗想,那些家伙可能现在刚从他们藏身的洞穴里钻出来,鬼知道什么时候,会突然涌现在河岸码头。我们站在那里,仿佛盯着隧道黑暗的洞口,料定会有人从那里出现。时间慢慢地流逝,但始终不见一个人出现在视野中,我们的怨恨很快变成了忧虑,因为我们无法想象这个废弃的首都会空无一人,这个念头令人难以承受。我们中有些人将身子伏在轮船的围栏上,由于我们盯视得太紧,视野开始变得模糊,但这一切努力都是徒劳,始终没有任何人在路口出现。后来,当那位夏娃行动队中尉轻蔑地朝那两个身穿便装的人打了一个手势(另外几个家伙仿佛被船底吞噬了),他们解开缆绳,拔起铁锚,我们全部站在甲板上,眼睛盯着街口,我们还一时无法相信这个事实:我们上路了!想来,我们还需要一些时间消化这个荒谬的想象,它一方面暗示我们,有些人最终会留在这里,另一方面告诉我们这座荒芜了的城市的空寂与癫狂。当我们的视线从吉普车和没精打采的士兵身上移开的时候,有些人长长地舒了口气,并试图发出欣慰的表示;然而,大多数人直到突然——“几乎同时地”——意识到天光已经大亮时,这才如梦方醒地回到现实。慢慢地,我们在船尾和驾驶舱周围安顿下来,尽力让自己的身体感觉舒适一些,而后,有几个人试着跟那两位穿便装的人搭话(尽管成效不大),至少想大致了解一下,接下来的几小时会发生什么?我们是否会在边境休息,还是等过了边境之后?我们试图揣测,在这条显然仍在夏娃行动队管辖之下航行,但事实上并没有士兵护送的轮船上,我们有没有什么优势?这一尝试没有成功,我们也没有感到意外。事实上,我们甚至都不清楚:我们“一无所知”是不是更好?随身带了食物的人,有人吃了几口,也有人稍微睡了一会儿,而后所有人都望着两岸的风景向后慢慢滑走,注视着被甩在身后的废弃望塔不规则的螺旋状轮廓,耸立在远处的防御工事的飞蛾外形,由于干旱而龟裂的机场跑道的缓和波浪,被烧焦的松树林在绵延起伏的丘陵留下的记忆;我们听着风的呼啸声,马达单调的轰隆声,多瑙河水拍打船舷的哗啦声,以及附着在我们身上的平和的宁静,这种宁静只偶尔被几个疲惫不堪的同伴稍纵即逝的不祥预感所侵扰。我们的船以同样的宁静向上游行驶,由于它们的命运与我们的相似,只是它们的方向与我们的相反,所以我们的注意力很快默默地转向那些顺流漂下或我们沿途看到的东西:被冲上河岸的、生锈的破脸盆,横卧在河滩石头上的敞开的冰箱和煤油炉灶,从旁边漂过、被拦腰折断的树木残骸,汽车轮胎和车座,铁皮桶和塑料玩具,鹿、狗和马的尸体,就这样,不管什么东西出现在我周围,我都会越来越感兴趣地注视着它们,直到我惊愕地意识到,我们的好奇心,我们的癖好,甚至有的时候,我们的同情心,只是由于它们漂流的方向而被激发起来。很快,我们全都沉入了梦乡,有的人有盖的东西,有的人没有,于是他们将手揣在口袋里蜷缩在甲板上某个避风的角落里尽力忍受;只有两个穿便装的人还清醒地站在亮着灯的驾驶舱里,得意地、一声不语地注视着前方被船头劈开的平静水面。夜幕慢慢降临,我们由于疲惫,始终昏昏沉沉地躺在那里,这时候我们中间有一个人爬了起来,旁边的人低声抱怨,那人向后走到船尾,而后被漆黑的夜色吞噬了,现在他指着永远消失的远处风景,带着苦涩的如释重负感大声说道:“看哪,那就是我们刚离开的匈牙利。”