去采些迷迭香 Go Get Some Rosemary(2009)

又名: 囧爸爸(台) / 长腿爸爸 / 拿些迷迭香 / Daddy Longlegs / Lenny and the Kids

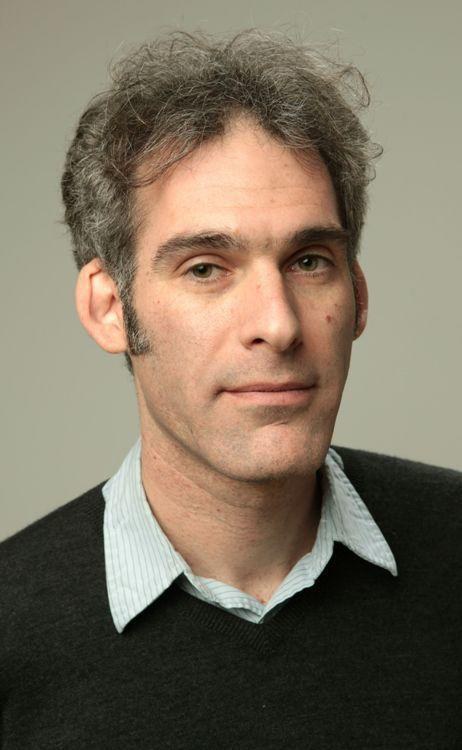

主演: 罗纳德·布隆斯坦 肖恩·普莱斯·威廉姆斯 阿贝尔·费拉拉 约书亚·萨弗迪 凯西·奈斯泰德 Alex Greenblatt Sage Ranaldo Frey Ranaldo Victor Puccio Lance 'Batman' Chamberlain Baker Suitson Peter Cramer 埃莱奥诺·亨德里克斯 Dakota O'Hara Jonny Napalm Simone Parker Aren Topdijian Danny Callahan Lee Ranaldo

上映日期: 2009-05-16(戛纳电影节) 2010-05-07(法国)

片长: 100分钟 IMDb: tt1426362 豆瓣评分:7.9 下载地址:迅雷下载

简介:

- 34岁的离婚老爸,渴望着每半年一次把儿子们带回家生活的两周幸福时光。但他的生活混乱失序,再加上严厉的前妻、女友的情绪、忽然造访的损友…难道只想做个两星期的‘一个好爸爸’,真有这么困难?美国独立制片的标准范本,简单、直接,仿佛纪录片般的写实和残酷。

演员:

影评:

本文首次发表于标准收藏(The Criterion Collection)出品的本片蓝光碟册子

作者:Stéphane Delorme(《电影手册》前主编) 译者:TWY

《长腿老爸》(Daddy Longlegs)是萨弗迪兄弟早期阶段最光辉的高潮。在这两位天才兄弟(时年24和22岁)走到一起拍摄这部关于他们童年父亲的回忆的作品时,约书亚和本尼已经在他们所建立的电影制作集体“红桶电影”的庇护下执导了数部短片,约书亚也已独立完成了自己七十分钟的长片《被抢劫的乐趣》(The Pleasure of Being Robbed, 2008)。在这二人中,本尼着迷于闹剧的疯狂与真情实感的现实,而约书亚更加浪漫,更乐意于飞往幻想。而二者合体时,“萨弗迪式笔触”是一种易碎又令人惊叹的艺术:对于世界奇妙景象的无限热情,电影人们以一种持续不断的创造力得以回应。想象力与现实主义并肩同行,正如两位兄弟在他们的生活中,被他们那能够催化当下之魔力的才华所引领。(“急板魔法!” 《长腿老爸》中的老爸兰尼·索栝如是说,声音如同一个媒人。)在这部二人合体的首部长片中,兄弟俩进一步扩展了他们在之前短片中采用的"低保真"手法,偷偷摸摸地与他们的共同朋友们进行拍摄,并让摄影机如同他们的人物一样疯狂运动,并用庄严的反童话叙事与以点缀,让我们的欢笑和眼泪并存。影片的开场字幕甚至都和那些短片一样,相当偶然地伴着一个男人的狂笑声出现,那人刚刚才被自己手里的加长热狗糊了一身。这一谦逊又卡通般的开场,让我们完全无法预料到即将见证的那既放纵又可怖的史诗。

因为《长腿老爸》会是萨弗迪兄弟的一次跃进——跨越般的。在这里,他们已不再完全处于观察者的领地,而是在汲取记忆。不过,他们的目标并非是要把旧时的回忆挖出来,而是去分享他们儿时与那位捉摸不定的父亲同处时,那强烈的作为他者的体验。通过选择罗纳德·布隆斯坦来扮演父亲的角色,兄弟俩向着他者的领地敞开了他们的电影:布隆斯坦颇具影响力的导演作品《问题室友》是一部幽闭恐惧症般的作品,它所表现的那位推销员饱受折磨的几天生活,更加靠近于怒火,而不是惊奇的领地。通过布隆斯坦,并与他一同参与剧本创作,萨弗迪兄弟创造了一部充满辩证张力的作品。在《长腿老爸》中,两兄弟拥抱了双重性,在镜头前面记录下了两位父亲(他们自己的,和布隆斯坦扮演的)以及两位同样是亲兄弟的小演员(他们是Frey和Sage Ranaldo,是多媒体艺术家Leah Singer和音乐人Lee Ranaldo的儿子,家长们也在影片中出镜了)。结尾的字幕卡是一次对“中间的视角”的致敬,指的正是父亲和孩子二种视点之间的辩证,以及影片中的两个孩子和曾经作为孩子的萨弗迪兄弟之间的辩证。这种奇异的张力拉伸着,突破了赞颂与批判之间潜在的矛盾。

布隆斯坦也终将会离开这个虚构故事,并和萨弗迪兄弟一同编剧和剪辑他们接下来的作品。《天知道》、《好时光》和《原钻》所代表的电音-噩梦阶段让萨弗迪兄弟出色地扩展二人的电影版图,但我们并不应该以那些作品作为出发点来重新诠释《长腿老爸》。就在他们继续发现那些诗意的组合时(《原钻》中被裹在鱼里的石头正如《长腿老爸》中被包裹在护身符中的蝾螈),这些后来的作品向着那个越发黑暗的,叫做执念的悲喜剧帝国前进:《天知道》中是毒瘾,《好时光》中是愣头青般的决断,在《原钻》中则是那摇摆于乘二或者清零之间的神经症。不同的是,《长腿老爸》位于这些东西中间的夹缝中——童年和成年之间的,过去与现在之间的,喜剧和悲剧之间的,现实与幻想之间的夹缝。这种含糊的间隙允许萨弗迪兄弟向着梦的空间开放。

在影片刚刚上映时,多数的评论称《长腿老爸》为一个坏父亲的故事:兰尼,这个不成熟的三十几岁男人无法正常照料自己的孩子,即便他每年仅仅只有两周的监护权。然而影片首先致力于搅碎的,便是这种道德式的读解。是的,冰箱里没有吃的,而兰尼是如此以自我为中心,不断地试探着,并做着一些完全冲动又糟糕的决定,包括以孩子性命为代价而给他们吃安眠药。但同时,他也提供了另一种教育——即便它总是如此地突然和令人昏厥,鉴于他很快就对自己的孩子没有了耐心(他轻轻一扫便让被套消失,然后便去了电影院)。不仅他的孩子总是在跟着他学习,无论他是否有意识到,但他同样展现了一种惊人的育人功夫:正如任何一位父亲,他向孩子们展示自己的手艺活(他是电影放映员),跟他们解释每一卷胶片放到最后那个作为换卷标记的白点。在自然博物馆,他让孩子们留意到仿真标本中的细节,以此来对他们的视角进行再教育。他把孩子送去超市里购买香料,由此得来影片起初的标题:《去采点迷迭香》。迷迭香不只是一件琐事,它是生命的香料。孩子们认识到人生只能够通过玩乐才能够得到意义,而这种美存在于细节的魔法中。兰尼是一位另类的教师。俩孩子们或许会以跟其他人完全不同的方式成长,但最起码他们会理解符号中的秘密。而萨弗迪兄弟也终成萨弗迪兄弟!这也解释了这部电影,非但不是什么警告,还向着父亲的角色散发出感激。

在萨弗迪兄弟看来,兰尼有另一种美德,也就是他总是去做那些他被告知绝不该做的事情。萨弗迪的作品总是不自觉地被这种令人恼怒的不羁所吸引。我们告诉自己:“不,他绝对不敢这样干!” 然而,是的,他绝对敢这么干。正如满眼放光的霍华德·拉特纳在《原钻》的结尾中那样,赌上了他生命中一切,的确,他最终输掉了这个赌,但他面带微笑。为了自由地做任何自己想做的事,一个人能走多远?兰尼有他被过分宠溺的那一面,但也拥有一座雕塑般俊美又执拗的自尊。在他最厚颜无耻的时刻,他拒绝一切让步。那个恐怖的场景的结尾,当我们得知孩子们因为兰尼给的安眠药而陷入了半昏迷状态时,他只是粗鲁地对那个威胁要报警的医生回答道:“你知道吗,这话你说了两遍了。” 令人咬牙切齿,却又是娴熟的写作。就在我们还在消化这一突如其来的转折时,兰尼的放肆令人震惊。他几乎杀了自己的孩子!而在给孩子们下完药,以确保他们不会在他外出时醒来后,兰尼便又一次离开了公寓,至于孩子们什么时候自己醒来,就是他们自己的事儿了!

只有一个感叹号能准确传达出我们对男主角这种不按常理出牌的神经(与抗拒感)的反应。在此,影片引发出那令人受惊的大笑,那种被彻底震撼的,起源于恐怖与喜剧、逻辑与无逻辑之间互相撞击的大笑。这种身处深渊边缘的大笑,打开了一个一切皆有可能的未知领域。我们不知道接下来会发生什么,但我们知道事件一直在运动中。一切都成为了辩证的理由,一切都不能停下来。因为正如《好时光》和《原钻》中展现的,停止就意味着死亡,而生命便是不断地将矛盾重新点燃:总是要披露,驳斥,反对,因为这里不存在能清晰分类的身份,这里没有任何定数。兰尼从来不可预测,他永远不走在正道上。他如迪斯科球一般旋转,就像我们每个人。

但归根结底,他真的只是一个局外人吗?在一次即兴的周末旅行中,当他在孩子们的注视下试图徒手在水中捞鱼,他被一个正在玩滑水撬的歌手的奇特表演抢了风头。在接下来的一场戏中,一个带着黑眼圈的奇怪教师在他的衬衫上做算术。就好像这个父亲的怪异开始传染所有的周边人口,或是说他仅仅只是成千上万怪人中的一个罢了。在《长腿老爸》中,纽约市被怪人包围,他们四处游荡,乞讨,发出威胁,讲着闲话,并往墙上涂鸦。所有这些小配角们都有各自的生活,并且在兰尼遭遇他们之前,他们就已经被介绍给我们。我们可以轻易地跑题,而去跟随那两个越战老兵,或者是阿贝尔·费拉拉扮演的那个卖空CD盒子的小贩。

这种街头电影继承着来自约翰·卡萨维茨的遗产(《影子》,以及《醉酒的女人》和它所谓的“坏母亲”),以及《街头纪实》(1948年由海伦·莱维特、詹妮斯·埃布、詹姆斯·艾吉执导),那部被兰尼放映的重要短片,在其中,有一条字幕卡概括了《长腿老爸》的寓意:“在这里,不自知也不被发现,所有人类都是诗人、化装演员、武士和舞者:在那淳朴的艺术中,面对着街头的混乱,他投射出人类存在的影像。” 所有人,每一个人。兰尼正是一位诗人,化装演员,武士,舞者;一个走钢丝的人,魔术师,表演家。他倒立着用双臂行走,美丽如雨一般落下,正如从他裤袋中掉落的硬币。《长腿老爸》是献给生活中的那些杂技演员的作品,不仅仅是兰尼——苦脸的骑士,一个被自身不断的困惑所折磨的堂吉柯德——但同时也是献给那些用小脚丫跑在他们身后的孩子们,抓住他的肩膀,或者牵着他的腰带。紧接着还有兰妮,如一只小鸟一样吹着口哨走进影片,她沙哑的惊人嗓音令我们着迷。

摄影机始终在寻找美的时刻,换句话说,它从那无限的收成中把美采摘出来,正如《被抢劫的乐趣》中扯下一颗葡萄的两根手指。萨弗迪兄弟纯真的视线在一个手势、一种情境或者一种怪异之中感知到一种惊奇。这是一种从来不是童稚的纯真,因为它从不在极端的经历中退缩。正如乔纳斯·梅卡斯,兄弟俩在寻找“一缕缕美丽之景”,但他们对此的标准,是这种美应该令人大笑。他们的目标正是让人在面对世间的诡怪景观前能够发出笑声。对于一切令人好奇的,他们有着无法遏制的渴望。

这部电影正在往一个很不同寻常的地方走去,但我们指的具体是什么?萨弗迪兄弟的作品本身便很奇怪:它是一场真正的时间旅行,通过两位小兄弟在街上跟着扮演他们父亲的演员的步伐。对于他们来说,影片的拍摄如同一种驱魔仪式,正如《天知道》是献给阿莉尔·霍尔姆斯的驱魔,她的经历是影片的灵感来源。为了让一切发生过的事情重来一遍,摄影机需要被隐藏在那些路人无法看到的地方。报道中说,萨弗迪兄弟面对他们拍摄下的画面又哭又笑,一边隐藏在街的对面。这部电影并不是一种重构,而是一次解放(deliverance)——过去被返还给他们。兄弟俩经常在采访中提到,他们的父亲在他们儿时经常用录影机拍摄他们,影片中我们却很关键地从未没有看到过兰尼拍摄他的(不同于《被抢劫的乐趣》中指导孩子溜冰的父亲)。如果在当年,兄弟俩的父亲拍摄了作为孩子的他们,那么谁会来拍摄父亲呢?还是他们,在当下。

但在影片的故事当中也存在着另一种时间旅行。不知所措的父亲被给予的两周看管时间自身就如一个时间胶囊,正如兰妮所提到的,兰尼的头发在几天内变得花白,随着时间的加快。一些妄想症似的梦境创造了一种平行,在影片开头兰尼儿子从玩伴头上拔下的几缕头发和兰尼自己在焦虑中丧失的黑发之间发生。

为了让影片进化到它的终极的诗意形式,它自身必须转变为魔法。在影片后半部的片段中,《长腿老爸》不仅仅只在真实中搜集诗意,而是通过形式的异变,通过蒙太奇的干扰,叙事的不协调,隐喻的建立以及特效的使用,通过放弃一切的剧本教条(在最后,父亲并没有走过一条有寓意的叙事弧,他什么也没学到,继续在自己冲动的奴役下绕圈子)。于是,突然之间,影片从自然走向超自然,通过一种惊人的逐步进化,为此我们得一步步跟紧它。父亲给孩子下药,因为他没有临时保姆。当孩子沉睡时,影片也走入梦的领地中。他们就躺在那里,一动不动,两个小男孩在城市与时间上方悬浮。两只陷入半昏迷状态的“小尼莫”从他们父亲的“Frownland”(译注:即布隆斯坦导演的《问题室友》原标题)漂游到温瑟·麦凯的《梦乡历险记》(Slumberland)中。叙事将这个本身如此糟糕又诗意的想法彻底发掘。当孩子们醒来后,父亲带着他们去了另一个梦境一般的地方:美国自然博物馆,在那里,他们受到了巨型蚊子的惊吓,同样在那里,关于动物的比喻开始激增,他们将父亲比喻为其他父亲不敢想的物种(把他比作猴子,接着是蜗牛——他最后真的变成了蜗牛似的把孩子背在身后)。然而,似乎透过了某种转化,却是兰尼在博物馆之旅后的一场噩梦中看到了那只巨型蚊子。这场噩梦层次丰富,在此叙事陷入了疯狂:一个人悬荡在兰尼的楼外,沉睡的孩子被替换成了两个空空的面具,兰尼压死蚊子。昆虫的出现让我们想到了约书亚·萨弗迪影片中的奇幻元素(《被抢劫的乐趣》中的北极熊),同时呼应着温瑟·麦凯的的动画片《蚊子是怎么生活的》(How a Mosquito Operates, 1912)。如果是父亲梦到了蚊子,那么这不仅是因为它有着几双同样的长腿,但也是因为蚊子吸血的方式就如同他的吸血鬼小孩榨干自己时间的方式一般(你可以从这个角度重写这部电影:兰尼如何在养小孩期间失去了兰妮)。

梦的语境的意外降临,将影片领向一种惊人的关于流动性的省略。兰尼前往学校接孩子放学,未经他们母亲的允许。他(又一次)肚子空空,所以他派孩子们去超市采购(他不停催促着)。而当孩子们回家时——惊喜!——他已经收拾好了全部家当,如同施了魔法,并且告诉他们他要搬家了:就是现在,这一秒,一刻都不得容缓。一场叙事上不可思议的闪电出击,因为影片看上去是如此真实,我们几乎没有留意到它正在向着彻底的技巧化转变。这种生命的惊奇与另一种严格来说更加超自然式的惊奇互相叠加。兰尼对倒计时的概念并不陌生(从电影院到学校一共要花二十分钟,正好是一卷胶片带子的时间),但这一次它变得不可能,除非你要想象在这之间已经又过了好多天,正如他的孩子们长达几天昏睡不起。这令人惊叹的诗意放纵表达了一种维持永远的不稳定。我们已经深陷父亲的内部洞穴,深陷他的大脑之中。他是疯了吗?还是精神分裂?但你看,现在他又走在了街上,背着一台装满玩具的冰箱。他却把这当作是在扮圣诞老人!

《长腿老爸》的最后二十分钟引出非常特别的情感,面对那些连续不断的奇思妙想,恐惧与惊奇展开了最后的对峙——一种令我们敬畏的辩证,当我们看着影片飞向天空,正如每一部伟大的电影都要以自身的方式经历的那般(即便影片的表面很谦虚,但这显然是一部伟大的作品)。在影片结尾的抒情主义中,我们看到一位瘦长男子背着一个巨大的冰箱,如同西西弗斯滚动着他的石头,一个永远也不会成功的人,他既搞笑又可怕,但绝对不可悲或可怜。萨弗迪兄弟拒绝敞开的共情,因为那将会显得过于简单和讨厌。这种辩证的张力一刻都没有停息下来,它是如此地累人,却也如此令人钦佩。“我不是在开玩笑”,兰尼在最后说道。不再糊来。随着一阵眩晕,当迈克尔·赫利的歌曲《企鹅》中那悲情的小号响起时,我们的情感起飞,音乐将我们的两只小企鹅送上前往罗斯福岛的缆车,看着这个空间胶囊升入到深渊之中。他要去哪里?他要带他们去哪?只可能是通往充满最狂野诗歌的地方。但究竟是什么秘密,让这颗如此绝望又恐怖的镜头开始温暖我们?是什么秘密让我们对这两兄弟充满感激?这就是电影魔法,完全由爱的激流驱动。

- 有点庆幸的是我先看了约书亚·萨弗迪的处女作,这部萨弗迪兄弟二人合导的影片用的手法和桥段基本上就是从处女作《被盗窃的乐趣》里照搬过来的。作为初出茅庐的新手来看实属安全之举,不过就观影惊喜度而言,则有点打折扣。男主角带着小孩跟随一夜情女人及其男友驾车那段就是复制处女作里女贼与同伴驾车回家的段落,而大战巨型蚊子的一幕明显不如前作里女贼幻想北极熊来得惊艳。不约而同地两部影片里都出现华人角色,乒乓球教练与餐馆服务生都带有戏谑的味道。

这部讲述离异单亲爸爸与孩子相处的故事,没有太跳出此类题材的框架,特别是好莱坞电影里这种故事实在多如牛毛。不过萨弗迪兄弟的作者风格依然为这个老生常谈的父子故事添上几分苦涩的幽默色彩,那个心酸的结尾最让我感动。法国新浪潮风格与卡萨维蒂的影响依然挥之不去,爵士乐、手提摄影、粗糙画质、同场录音等等,这些貌似琐碎的细节统统成为标签一样的作者风格。

跟处女作一样,这部作品也是围绕纽约边缘人展开叙述。上一部描绘女贼,而这部讲一位从事电影放映员的单亲爸爸。据导演说,男主角的经历很大程度源自他们的父亲,儿时的印象成为创作这部作品的重要因素;而另一部分则源自俄国小说家果戈里的名作《死魂灵》,小说中居无定所四处漂泊的主人公也为剧中男主角的塑造提示不少。

也许这次的人物本性不如上一部的女贼来的纯粹,毕竟牵涉到很多与小孩成长有关的话题,而部分过火的情节处理也是让我对此片不满的原因(最无法忍受的莫过于喂食安眠药镇静剂的那段)。这究竟是萨弗迪兄弟对自己亲生父亲的恶意致敬,还是他们玩世不恭的性格流露?不得而知。

另一个不容忽视的弱点在于影片后半段呈现出较为松懈和拖沓之感。看得出导演想用毫无拘束的奇思妙想构想来充实平淡的情节,然而这些小把戏无法带来顺其自然的流畅感。究其原因也许这回是兄弟导演二人同时上阵的缘故,上一部处女作约书亚·萨弗迪独当一面,很多原创性的想法有效地展现出感人的魅力,而这部里很多情节都充满了设计感,比如男主角大街上涂鸦被抓进警察局那段就相当明显。

值得一提,这部影片名字有好几个,《长腿爸爸》这个比较有特色,可以让观众联想到其他同名的文学及电影作品,而《去采些迷迭香》则有点让人摸不着头脑,除非是看到将近结尾时才出现,似乎有刻意点题的嫌疑。 这像是低配版的纽约卡夫卡式冒险故事,少一份小说极其黑暗的超现实主义,但多一厘现实主义电影的手持日常。这部电影据说是基于他们父母离婚的亲身经历,与父亲的关系是他们制作《爸爸长腿》的基础。影片中的爸爸为两个儿子买热狗冰淇淋,接送他们上学,给他们穿戴衣鞋,360°移情视角让观众与爸爸无微不至的父爱找到情感联结,但也正是这样的爸爸,他不知道校长是谁,不知道怎么跟校长交涉,甚至为了用安眠药安顿儿子。与其说视角具有代入性,还不如说视角更具有蒙骗性,因为爸爸的确是一个不能承担责任的孩子。那我们就不难理解在电影最后当电缆车滑向朦胧的天际若隐若现时,结尾的这一份忧伤和苦涩情绪不是导演对爸爸的惩罚,也不是情节转折上的设置,虽意料之外,但情理之中。

这部片子在2009年的电影节巡回演出,于2010年发行,并且在2011年独立精神奖上获得了声望很高的约翰·卡萨维茨奖。不过,我们知道,当这一类城市叙事的独立电影从几十年前的美国电影中淡出后,两兄弟用自己的作品充分振兴独立影片制作风潮的同时,他们还有大男孩更顽皮更想制造恶作剧的锋芒。他们的电影充盈着呢喃腔,扑面而来的自然主义对话和大量卡萨维茨式即兴创作。但是如果一味复兴是无趣的,这样的语意重复和场景复刻不是两兄弟的审美观。Dogma95的现实主义腔调也会穿插突如其来的超现实主义,主创走进参演,梦境交融现实,两人用恶趣味点亮法国新浪潮,这也就导致于他们作品里面显而易见的“神来之笔”。比如说《长腿爸爸》这部电影里面的巨型蚊虫,和《被抢劫的乐趣》里面让人很惊喜的与动物园北极熊戏耍的幻想场景,还有日后《黑气球》的灵性与人性以及《兰尼·库克》结尾处的超时空对话,这是萨弗迪兄弟日后除了在摄影技艺上和迷幻电子学乐上深耕突破之外的叙事点彩,是他们重构现实主义与形式主义艺术可能性的小魔盒和兔子洞。

《去采些迷迭香》是一部写实风格的街头电影,胶片的粗糙质感,手持镜头的晃动和抽离的虚焦镜头,影片呈现出大面积蓝色间隔着橙色、红色的影调,很美,像极了复古的vlog,勾勒着父亲和儿子们短暂的相处时光。

父亲会倒立过马路、徒手抓马哈鱼、他们一起打网球、玩蝾螈、看电影胶片,父亲对儿子们更像是成熟的朋友、伙伴,有随性可爱宠溺孩子的一面,同时又有些滑稽可笑,因为自己工作的缘故没人能够照顾孩子们,又担心他们醒来找不着自己便喂了孩子们安眠药,结果昏迷了好几天。他的一无是处、懒懒散散以及这一行为的作出,潜移默化中成为“谋杀”孩子、美好父亲形象、短暂相处时光的行动者,同时也造成一种隔阂的象征,无意的愚蠢,又辛酸、无奈。

迷迭香是什么?是父亲和儿子们成为互相记忆的生活调料,是两周的点点滴滴,是不知何时再见的回忆依托,也是儿子们童年中父亲的过渡出现。结尾,父亲和儿子们搬家,他们的身影穿梭在城市的交通上,车窗浮过父亲、儿子们的脸庞,是惆怅、落寞又不舍。手持摇晃镜头和虚焦在技术上实现人物情绪的展现,蓝色调的忧郁和孤独般的城市浪漫,实则也是兰尼身处于此的于城市、生活、家庭的疏离感。

同时,这部影片也能让人想到从青年过渡为父亲的各种情绪、心情,在人生的重要关口对于一切的未知与迷茫,关乎责任的缺失、父亲的模糊形象,从开头到结尾,答案是不存在的,黑夜中落寞的背影、车窗上模糊的脸庞、点起香烟的那刻,这就是生活,大部分人的生活。