豪门孽债 Reversal of Fortune(1990)

又名: 亲爱的,是谁让我沉睡了 / 命运的逆转

导演: 巴贝特·施罗德

主演: 格伦·克洛斯 杰瑞米·艾恩斯 罗恩·西维尔 安娜贝拉·莎拉 乌塔·哈根 费舍·史蒂芬斯 杰克·吉尔平 克里斯汀·芭伦斯基 斯蒂芬·梅尔勒 克里斯汀·邓福德 菲丽西提·霍夫曼 Mano Singh Johann Carlo 基思·雷丁 Alan Pottinger 米歇尔·维特菲尔德 汤姆·怀特 高登·约瑟夫·韦斯 丽莎盖伊·汉密尔顿 比尔·坎普 JD·库鲁姆 杰德·马杰 布鲁诺·艾隆 布赖恩·戴拉特 Kender Jones Leo Leyden 马拉奇·麦考特 朱丽·哈基提 康斯坦斯·舒尔曼

上映日期: 1990-11-09(美国)

片长: 111分钟 IMDb: tt0100486 豆瓣评分:7.5 下载地址:迅雷下载

简介:

- 本片讲述一位富豪被控谋杀妻子,一切证据都对他十分不利,陪审团认为罪名成立,将被判刑。他不服上诉,並延请一位法律教授出庭辨护,法律教授通过严密的调查分折,将一审有罪的判决推翻。尽管谋杀的可能性依然存在,但再无指控的法律根据。

演员:

影评:

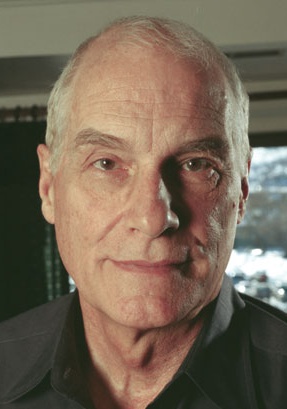

- 这是Jeremy Irons在《命运的逆转》(Reversal of Fortune)里迈入“老年”之前的模样,当然,在电影的绝大部分时间里,他牺牲了容貌,削去部分头发,露出前额,剩余的染灰,在下巴注射硅胶垫高,人为地对身材进行改造,以求精确再现贵族克劳斯·冯·布洛的形貌。可我得说,这与他丝毫无碍。影片长达两小时的播放过程中,凡他出现的场合,他依然是最引人注目,最迷人和最令人困惑的。他的不太自然的微笑暗示了人物内心的微妙和尴尬处境。冯·布洛直到最后还是个谜。谁也没真正窥见他的内心,有时他的神气令周围的接触者不自觉地恐惧。电影拍摄于1990年,次年JI凭借这个自矜、高傲的贵族谋杀嫌疑犯角色囊括了奥斯卡、金球奖、波士顿影评人协会奖、芝加哥影评人协会奖、洛杉矶影评人协会奖以及全美影评人协会奖等各大电影奖项的最佳男主角,无可质疑的,他在那一年站到了颠峰。

电影改编自哈佛大学法学院教授、全球最著名的刑事辩护律师阿兰·德肖维茨的经典案例。

1979年圣诞节临近,富有的罗德岛社交名流“萨尼”玛莎·冯·布洛,在她位于纽波特的宅邸中昏迷被送进了医院,而直到她临终也没有任何人知道她患病的原因。

1982年3月,在她的家人授意的调查后,克劳斯·冯·布洛——萨尼的第二任丈夫被以两次犯有谋杀未遂罪起诉。萨尼的管家玛利亚的证词证明了其罪名。玛利亚曾在萨尼家中发现一黑色袋子,里面装有神秘的小瓶子,随后又发现另一个袋子装着一只皮下注射针头,上面有结成硬壳的胰岛素残留物。众所周知,非正常的胰岛素注射(被注射者没有患糖尿病的情况下)会引起昏迷和致死。当时控方认为,在冯·布洛家里,只有克劳斯知道如何使用皮下注射。所有的证据和证言都对克劳斯极为不利。事实上,一审判决也已经宣告克劳斯罪名成立。当地陪审团和大多数美国人都认同这个丹麦贵族后裔企图谋杀他的妻子。

阿兰·德肖维茨介入克劳斯·冯·布洛案时,摆在他面前的困难是,他看不到丝毫的胜诉机会,似乎唯有奇迹才能让冯·布洛免于在监狱中度过30年监禁时光。然而德肖维茨在研究过案件记录之后,毅然同意为冯·布洛上诉。这对他而言是生平最危险的案例,也是极富有挑战性的。

在四个月的时间里,德肖维茨包括他最好的哈佛学生和其他律师在内的18人工作小组必须搜集能证实被告无罪的证据,即推翻控方提交的那些证据,疑点集中在三个方面:一、只有克劳斯知道如何使用皮下注射;二、装皮下注射器的袋子;三、沾有胰岛素残留物的皮下注射针头。

德肖维茨与克劳斯·冯·布洛接触越深之后,如同观众一样,他也被克劳斯的真相迷惑了。在初次见到克劳斯时,他曾说,“只有一项事实对你有利,每个人都恨你。”因为克劳斯在本案中完全被孤立了,原告使用的私人调查显然是不当手段,并选择性提交不利于被告的证据。德肖维茨之后阐明,这使他非常“气愤”。真相目前看来是迷茫的,克劳斯可能谋杀他妻子,也可能没有。该相信谁,原告或被告?审判是绝对公正的吗?他回答他的一位认为“为克劳斯这样的罪犯辩护是可耻的”而想退出小组的哈佛学生,这不是问题,如果律师只替无罪的人辩护,那么律师也就没有必要存在了。著名的辛普森案件审判后, 德肖维茨曾有过类似的辩解:“刑事审判绝不是单纯地追求真实。当辩护律师代表一个确实有罪的当事人时——就如大部分的情况下——他们的职责是尝试用所有公平且合乎伦理的手段,来防止有关当事人有罪的事实被浮现。如果做不到这一点——无法或者不愿去反对那些不当获得的事实——就是失职。”

不久,德肖维茨遇见了作家杜鲁门·卡波特,其能在萨尼·冯·布洛的社交圈中随意出入。他非常熟悉萨尼,他说萨尼经常给自己注射各种毒品。与卡波特的说法不谋而合的是街头皮条客戴维·马里奥特的证词,他声称自己经常往冯·布洛家给萨尼送毒品。天主教神父利浦·马加尔迪加以证实。这项新的证词既推翻了“只有克劳斯知道如何使用皮下注射”的说法,也引起德肖维茨的怀疑:萨尼的昏迷极有可能是自己诱导的。德肖维茨也非常怀疑沾有胰岛素残留物的注射针头,他咨询了医学专家,专家们证实,由于注射时皮肤实际上起着棉签的作用,把针头从人体中拔出足以将针头擦拭干净;而当它是被故意浸在胰岛素里拿出后,才有可能在针头上留下类似的残留物。在他所有的怀疑中,极为强烈的是控方在冯·布洛家里收集的证据,尤其是所谓装皮下注射器的黑袋子,正是这个袋子导致了对克劳斯的非法搜查和逮捕。

随着各种有利反证的逐步浮现,阿兰·德肖维茨推定克劳斯·冯·布洛“无罪”,如此他们才能以最直接最坦白的方式上诉。“萨尼的昏迷是一次悲剧性意外,是她自己无意中造成的,现在,这个事实被萨尼的家庭残忍地利用了,他们决心不惜一切代价把冯·布洛送入监狱。受到牵连的是几百万美元(电影中精确到1400万)的资产。如果证明有罪,冯·布洛将失去继承他妻子所有财产的权利,这些财产将交给萨尼第一次婚姻所生的孩子,他们和玛利亚都没有试着隐藏他们对被告的憎恶。”

玛利亚的诚实被质疑,法庭上她描述在萨尼第二次昏迷前她发现黑袋子里面的胰岛素药瓶,但是同期记录显示,她对小瓶子里面装的什么一无所知,因为她自己供认瓶子上的标签已经被撕掉了。此外在医检出来之前,没有人提及胰岛素的问题(意味着她是事后被诱导)。而针头上的残留物最终经过化验,被证实根本就没有胰岛素,而是其他的两种能够起镇静和安眠作用的药剂。

1985年6月10日,克劳斯·冯·布洛的上诉大获全胜,陪审团宣布撤销对他的所有指控。德肖维茨对表面上占压倒优势的诉讼案件的反驳是彻底的。影片结束时,冯·布洛仍生活在伦敦。

电影根据需要,某些论据、情节和对话进行了虚构。至少在我看来,有几项是有破绽的,如胰岛素化验问题,一审调查中不可能事先不经过化验而作出结论。但即使撤消这条可能是虚构的论据,其他原有论据仍是粗糙的,美国刑事诉讼制度对真相的随意性令人吃惊。

电影的有趣在于其结果,克劳斯·冯·布洛从未摆脱谋杀的嫌疑,他只是摆脱了以胰岛素给妻子注射这种谋杀手段的嫌疑。克劳斯·冯·布洛从未被证实无罪。他仍然可能是谋杀者,但谁也不知道。关键在于德肖维茨利用这种对抗制诉讼模式的竞技规则压倒了控方。“不论你喜不喜欢它——我喜欢它——这是我们的宪法以及法律体系对辩方律师的要求。……就一个辩方律师的伦理而言,他应当尽力用所有合法的与合乎伦理的手段,让被告获得无罪判决。他们不能够有其他的打算。他们不能将爱国心、公民的善良责任、宗教、性别或种族认同、或其他任何的理念与承诺,看得比其当事人更重要。”(德肖维茨语)也许这可以给20世纪美国的诉讼模式作一个概括。

电影末尾,德肖维茨对克劳斯说,“Legally,this was an important victory.Morally,you’re on your own.”无论如何,无论克劳斯有没有亲手谋杀他妻子,毫无疑问,他在他妻子走向毁灭的路途中起了推动作用,并且没有伸手挽救的意图,她是因他而死。他们的婚姻生活和他的婚外恋令她精神上备受折磨。德肖维茨在道德上谴责克劳斯,但道德与法律无关。在司法审判中,除非对自己有利,没有人需要正义。“德肖维茨定律”如是说。

JI在克劳斯·冯·布洛的塑造上沿袭了他以往的英式风格,冷淡、不动声色,他在解释萨尼的前后两次昏迷原因时,其神情语气的从容不迫、隐忍的细微的痛苦,或者仅仅是装出来的“隐忍”,既令人不由自主地相信他的话,试图去理解他的无奈和忍受,又令人始终对其深感怀疑,甚至愤怒,因为某些时候他实在过于无动于衷,对他妻子的生死,对上诉的结果。可他又完全表现出极大的信心,这信心与其说是德肖维茨带来的,莫如说是他天性中的倨傲。然后就形成了一个奇怪的角色:他是一个求援者,却仿佛操控着一切。 - 印象中,看完了这个片子专门去查了一下那个教授辩护律师的原型,居然就是O.J.辛普森的辩护律师……

中间有一段访问证人,助手担心他的人身安全,他说,哼唧,俺是布鲁克林混大的…… - 片名:《Reversal of Fortune》(《豪门孽债》) 年代:1990年 国家:美国 导演:Barbet Schroeder(巴贝特•施罗德) 主演:Glenn Close(格伦•克洛斯);Jeremy Irons(杰瑞米•艾恩斯); Annabella Sciorra(安娜贝拉•莎拉)

圣诞节临近,家财万贯的社会名流Sunny von Bulow被发现晕倒在卫生间,送进医院的Sunny没能醒过来,继而被宣布脑死亡成为植物人。

家人认为其第二任丈夫Claus von Bülow有重大嫌疑,随后在其住处发现了沾有胰岛素的注射器针头,但Sunny并未罹患糖尿病,被注射者没有患糖尿病的情况下,非正常的胰岛素注射会引起昏迷和致死。Sunny的管家证明曾在Sunny家中发现一个黑色袋子,里面装有神秘的小瓶子;在另一个袋子里发现一只皮下注射针头,上面尚留存结成硬壳的胰岛素残留物。控方认为,在Sunny家里只有她的丈夫Claus知道如何使用皮下注射器,随即Claus被以谋杀未遂罪提起公诉。此事一经曝光,公众普遍认为Claus就是凶手,一个对妻子背叛的丈夫,在妻子意外去世后不但能够与情人团聚,而且能够继承大量遗产,这无疑为其杀人动机找到合理解释,而现存的证据和证言也都对Claus极为不利。陪审团和大多数美国人都认同这个人有谋杀妻子的企图,一审判决宣告Claus罪名成立。

在巨大的社会舆论压力下,哈佛大学法律系教授Alan Dershowitz介入Claus案,Alan面临的困境是看不到丝毫上诉可以获胜的机会,然而Alan在研究一审的案卷资料后,毅然同意代理Claus提起上诉。

Sunny的前夫是风流倜傥的奥地利王子,然而,这段表面光鲜的婚姻并没有给Sunny带来幸福,丈夫毫无避讳的处处留情,带给Sunny的不过是一次又一次心碎而已。郁郁寡欢的Sunny在家里举行的一次酒会上邂逅Claus,看起来一表人才成熟稳重的Claus对于感情处于低潮的Sunny来说,有着致命的吸引力,两人一拍即合。不满足两人偷情的Sunny毅然决然与前夫离婚,转而投向Claus的怀抱,以为找到真命天子的Sunny并未迎来想象的幸福。Claus有了情人,还提出为自己的事业打算去欧洲发展,这给追求婚姻完整的Sunny致命的打击,她追求的婚姻幸福不过是披着婚姻的外套罢了。绝望之余,患有心脏病且情绪不稳定的Sunny靠摄入大量镇静药物来麻醉自己,为了不被爱护自己的管家发现,她将各种镇静药品藏在各种可能的地方,甚至还把他们装到别的药瓶里来迷惑管家。

为了争取上诉的胜利,Alan包括他的哈佛学生和其他律师在内的工作团队在接下来的调查,要提供相应证据能够让陪审团对控方的证据产生合理怀疑。而要做到这一点,Alan团队要做的事主要集中在三个方面:一、是否只有Claus知道如何使用皮下注射?二、装皮下注射器的袋子,是否是Claus的刻意所为?三、沾有胰岛素残留物的皮下注射针头,是否Claus操作留下的证据?

Alan在初次见到Claus时,曾说“只有一项事实对你有利,每个人都恨你。”Claus在本案中完全被孤立了,Sunny的家人在事情发生之后,站到了Claus的对立面,他们使用私人侦探调查取证,并选择性向控方提交不利于被告的证据。对于背叛妻子的丈夫Claus,大众的态度也是千夫所指。而律师在这个时候不存在该相信谁,而是尽一切可能让被代理人在程序上得到公正的审判?真相可能是Claus谋杀他的妻子,也可能没有。Alan的一位学生认为:为Claus这样的罪犯辩护是可耻的,而打算退出这个辩护团队,在这个问题上Alan回答:如果律师只替无罪的人辩护,那么律师也就没有必要存在了。

Alan找到Sunny的一位作家朋友,该朋友证实Sunny给自己注射过毒品。Alan求证毒贩,他承认自己经常往Sunny家送毒品,这项新的证词既推翻了只有Claus知道如何使用皮下注射的说法。对于沾有胰岛素残留物的注射针头,Alan咨询了医学专家,专家们证实,注射时人体的皮肤实际上起着棉签的作用,把针头从人体中拔出后足以将针头擦拭干净,也就是说残留在注射器针头上的胰岛素残留物,是不可能在注射之后留下的。相反注射器针头是极有可能被故意浸泡在胰岛素溶液里,拿出后在针头上留下的类似残留物。

Sunny的管家在法庭上证实在Sunny第二次昏迷前她就发现袋子里面的胰岛素药瓶,但事实是瓶子上的标签已经被撕掉了,她对小瓶子里面装的是什么一无所知。而注射针头里的残留物最终经过化验,被证实根本就没有胰岛素,而是其他的两种能够起镇静和安眠作用的药剂。

随着各种有利反证的逐步浮现,似乎已经能够推定Claus的“无罪”。 Alan推定Sunny的昏迷是一次悲剧性意外,是她自己无意中造成的,而Sunny的家人利用这次意外伪造了部分证据和证词,使Claus顺理成章成为谋杀犯。Alan取得的证据和合情合理的推定让陪审团对控方的证词产生了合理怀疑,Claus的上诉大获全胜,陪审团宣布撤销对他的指控。

Claus从未摆脱谋杀的嫌疑,他只是摆脱了以胰岛素给妻子注射这种谋杀手段的嫌疑。无论Claus有没有亲手谋杀他妻子,毫无疑问,他在他妻子走向毁灭的路途中起了推波助澜的作用。他们的婚姻生活和他的婚外恋令她精神上备受折磨,Sunny借助药品麻醉自己导致昏迷,此时的Claus不仅不出手相助,反而袖手旁观,甚至起到推到Sunny加重的助力,他仍然可能是谋杀者,但谁也不知道。刑法的定罪需要达到法定的证明标准,没有排除合理怀疑,Claus在法律上就是清白之身,这样的制度安排虽有可能让真正的恶人成为漏网之鱼,却也将良民面临冤狱时拉了一把。

电影末尾,Alan对Claus说,“从法律上说你是清白的,但从道德的角度,你孤立无援。” Alan在道德上谴责Claus,但道德与法律无关。法律保护每一个人,才能保护所有的人。

欢迎关注法律电影公众号“大抵浮生如梦”。 故事很有现实意义且节奏很快不失跌宕起伏。却为什么要时不时冒出活死人的旁白故弄玄虚地煽情,仿佛导演也在希望可以混淆观众对于真相的判断,而事实真的有那么复杂吗?富婆可不是想离婚的人,哪怕知道丈夫有姘头。富婆的命运如此之惨,她会因婚姻失败而认为自己是失败者,如此高傲,却也自甘堕落于药瘾,再有钱也买不到她所想要的幸福生活,最终变成了一个活死人。