塞琳和朱莉出航记 Céline et Julie vont en bateau(1974)

又名: Celine and Julie Go Boating / Phantom Ladies Over Paris

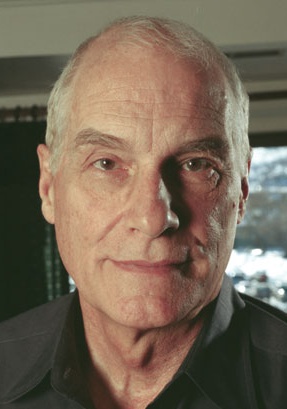

导演: 雅克·里维特

编剧: Juliet Berto Eduardo de Gregorio 多米尼克·拉布里埃 布鲁·欧吉尔 玛丽-弗朗丝·皮西尔 雅克·里维特

主演: 朱丽叶·贝尔托 多米尼克·拉布里埃 布鲁·欧吉尔 玛丽-弗朗丝·皮西尔 巴贝特·施罗德 Nathalie Asnar 玛丽-泰雷兹·索叙尔 菲利普·克利夫诺 安妮·扎米尔 让·杜歇 Adèle Taffetas Monique Clément Jérôme Richard Michael Graham Jean-Marie Sénia Jean-Claude Biette Jacques Bontemps Michel Caen

制片国家/地区: 法国

上映日期: 1974-05(戛纳电影节)

片长: 194分钟 IMDb: tt0071381 豆瓣评分:8.4 下载地址:迅雷下载

简介:

- 朱莉(多米尼克·拉布里埃 Dominique Labourier 饰)是一名图书管理员,她的好朋友塞林(朱丽叶·贝尔托 Juliet Berto 饰)则是一名魔术师。这两个女孩之间的感情实在是太亲密了,从很久之前起,她们便开始分享两人所拥有的的一切,就连男友都是共享的。

演员:

影评:

文/故城 《塞琳娜和朱莉出航记》,不出意料,带我进入了妙曼的影像旅程,那奇妙的幻觉印象长久的无法从大脑中消失,光影的颜色似乎沉淀在记忆的纹理中,成为一段令人惊慌而迷醉的幻觉。一部电影,诱惑得人彻夜无眠,便已然成功。我说它“妙曼”,源自于一种奇妙的观影体验,揣度的、颤栗的、焦灼的、疯狂的,这些复杂的感受会在整个观影过程中交替涌现,有时两两结伴不约而同而来,有时若隐若现像跟你捉迷藏,那种快感,那种滋味,是我不曾体验的,这就是里维特的魔力。在我看来,影片中的超现实意向缝合了悬疑中的疏漏,看似毫无边际的鬼屋似乎与现实有了神秘的对接,它是希区柯克与雷诺阿作品的结合体。 故事 影片改编自亨利•詹姆斯的《旧衣的韵事》,它借用了詹姆斯鬼屋故事的行头,完成了《塞》片的后部分篇章。影片前半部分镜头穿梭于巴黎街头,讲述了两个女孩追逐和彼此接近的故事,而后半部分她们交替来到一座“闹鬼”的房屋,共同体验了一种似梦非梦的奇妙巧遇,并将鬼屋中的小女孩用一种虚幻的方式解救出来。 追逐 影片伊始,塞琳娜和朱莉的邂逅就颇为有趣。粗粝质朴的拍摄手法和街道追逐的场面,让我不禁想起了《筋疲力尽》,一个个长镜头勾画出与戈达尔不同的巴黎街景。影片继承了导演处女作《巴黎属于我们》的拍摄风格,用固执的深焦镜头赋予简单的追逐过程以复杂的语境,观众不仅感受到追逐中掠过的巴黎街景,而且逐渐洞悉两个女孩在彼此试探中暧昧的情感脉动。更有趣的是,这看似平淡无奇的追逐满足了观众偷窥的心理,并使这种偷窥成为影片自始至终的视野,摄影机变成了“后窗”,观众扒开窗帘,从狭小的缝隙中,心跳着窥视。 追逐本身是个过程,在这个过程中呈现给观众的,首先是人物形象的具象化,红发的朱莉是图书管理员,衣着奇异的塞琳娜是魔术表演者;其次是人物关系的暧昧化,起初塞琳娜对朱莉的追踪是抵抗的、惊慌失措的,但很快这种反感便荡然无存了,取而代之的是一种吸引,被追逐者也开始享受这种近似蕾丝边的吸引,她甚至主动找到塞琳娜办公和居住的地方,延续这种关系和纽带。实际上,影片在对两个人物形象的刻画过程中,强化了两人的共同拥有的性格特质——自卑,朱莉表现为极强的占有欲而塞琳娜则是强烈的虚荣心。影片中,朱莉撕下印有萨琳娜手型的书页,以及她对塞琳娜的早餐都要先尝一遍,而塞琳娜在同事面前吹嘘朱莉的身份,以及在化妆间夸耀自己即将巡演旅行,几处细节便勾勒出朱莉神经质的占有欲和塞琳娜敏感的虚荣心。这两种心理状态来自于两人共同的自卑的内心世界,这也为影片后半部分两人探索“鬼屋”做了适当的心理铺垫,前者满足占有欲的需要,后者满足虚荣心的要求。 鬼屋 应该说影片中那栋“鬼屋”并不是严格意义的鬼屋,“鬼”实际上有延续导演前作《Out1》和《Out:幽灵》中对幽灵的看法,有种超现实主义的意味。这三部作品都通过借助“Ghost”这个虚幻的概念,构造出亦真亦幻的梦幻的效果,《Out1》和《Out:幽灵》中插入的演员的黑白照,本片中不时闪现的鬼屋场景,均是通过陌生化主线叙事,达到模糊现实与梦幻的边界的效果。 鬼屋中发生的故事并不复杂,鬼屋的男主人在妻子去世前曾承诺,只要重病的女儿仍活在世上,就不会再婚,因此鬼屋中两个女人为了能与男主人结婚,处心积虑的设计加害于重病的女孩。而朱莉和赛琳娜进入鬼屋的身份则变成了保护女孩的护士。每当朱莉和塞琳娜从鬼屋中出来后,她们关于鬼屋的记忆就被存入一种魔法糖果之中,只有品尝这种糖果时才能找回那段记忆。但魔法糖果是易碎的,记忆也便不再连贯有序,而是片段的、无序的甚至是残缺不全的。 看到这里,我们知道导演对记忆的处理是后现代的,是解构主义的。将记忆变成碎片无序排列,从而营造出一种荒诞的神秘气息,再通过碎片的重组和重排,寻找一条通往真实记忆的幽径,直到真相大白。应该说这层层拨开迷雾、重现记忆完整脉络的讲述方式,是影片后半部分的精华所在。这种打乱记忆序列的手法被《记忆碎片》(Memento)通篇的继承了,至今仍被无数影迷津津乐道。 影片的结尾,在两人获取完整记忆后,她们回到了鬼屋,有惊无险的解救了男主人的女儿,并成功将她带回到现实。当她们划船在湖中央嬉戏时,鬼屋中的三人赫然出现,梦幻与现实的界线突然模糊起来,一种莫名的恐惧油然而生。影片结尾这种神秘主义的指向相当让人窒息,我不禁想起《广岛之恋》里也有着同样的对接,在现实与虚幻之间,有一个我们永远无法企及的结。 符号 作为一个后现代超现实主义的大师级作品,《塞》中的隐喻与符号众多,不胜枚举。里维特所要表达的思想也并不聚焦,看似零散的片段的隐喻符号实际有着一种内在的逻辑,这种逻辑是贯穿于里维特本部作品的主要命题,也是理解本片内在哲学指向的重要依据。 玩偶 玩偶是影片的另一重要符号。塞琳娜和朱莉都对玩偶有着特殊的迷恋:塞琳娜的包裹中总带着一个木偶娃娃,而朱莉则有着收藏玩偶的癖好,她家里有着一大箱各式各样的玩偶。影片中当朱莉翻看塞琳娜的行李时,看到自己喜欢的木偶,先斩后奏的占为己有,突显了朱莉强烈的恋物癖好,恋物意味着对记忆的执着,对个人经历的无法释怀,而玩偶则是对童年记忆与经历不可磨灭的记号。 里维特在访谈中说,起初将玩偶设计进影片并没有什么特殊的含义,而是女演员朱丽叶特(塞琳娜的饰演者)脑海中觉得一直有它,里维特表示玩偶应该是有一些特殊意义的,但他并没有说明,实际上这特殊的含义在《塞》中是留有一个小尾巴的,它提供了一种解释影片中虚幻场面的可能性。 影片中有一幕朱莉在鬼屋外等塞琳娜,百无聊赖间闲逛至鬼屋隔壁的奶奶家。于是仓促拜访了久未谋面的奶奶,她们互诉心肠后谈及朱莉幼时的玩伴时,我们惊异的发现,现实中所谓的鬼屋竟是朱莉幼时所熟识的场所,里面的人物与二十年前实际存在的情景别无二致(此处是影片的点睛之笔)。玩偶和鬼屋原来都是朱莉幼时挥之不去的记忆,即便是如今的物件,但在意识中呈现的依然和二十年前一样。实际上,里维特用一种抹去时间性的方法混淆现实与梦境,朱莉无法辨识出此时此刻大脑中呈现的是过去时还是现在时。我不经意的问自己,塞琳娜会不会就是那个二十年前失散的,鬼屋里的女儿呢?从塞琳娜的年龄与性格特征,到她的无家可归无亲无故(身世),到她对那张鬼屋旧照片的特殊迷恋(情感),她都与鬼屋中的那个女儿有这一种微妙的通路,而把两人放着整片的语境中,又是如此的契合。 我不禁感叹里维特的鬼斧神工,他无处不在的吐露现实与梦境的差异,又无时不在的模糊这种差异,当我们认定它为现实时,我们又猛然发现它其实是梦境。镜与像的虚虚实实完全取决于观察者的角度,完全取决于观察者的内心状态。影片中零星穿插的玩偶,虽看似琐碎无章,却像冥冥中一种神秘的存在,有效的将一种语境一种氛围传达给观众,从而营造出一种似梦非梦的幻境,引诱出每个人心中所潜藏的某些最初的幻境。 糖果 我们再来看影片中糖果的作用,我们会看到它与玩偶有一种完美的吻合。塞琳娜和朱莉离开鬼屋后均表现出一种失忆的状态,只有通过吃一种神秘的糖果才能回忆起发生了什么。时间不再读取记忆的索引,取而代之的是糖果,糖果起到类似于书签的作用,将片段的记忆从大脑中调出,不同味道的通过调出的记忆也是不同的。这也间接印证了为何起初那些鬼屋里发生的故事片段是时序混乱的。味道成为辨识记忆时序的工具,就像我们嗅到一种味道就会想起某些人的音容笑貌,吃到一种味道就会想起某个人的厨艺或者某个地方的情景。 而选择糖果作为味道的来源是颇受弗洛伊德影响的(虽然里维特并不承认如此),因为糖果是儿童时期的“魔药”,一颗糖果放进嘴里,再多的不快和痛楚会立刻变为满足的微笑,它往往代表大脑这个储存卡里最初的欲望。弗洛伊德将人的恋乳情结视作性觉醒,那么糖果可以看作欲望的觉醒。为了获得糖果,孩子故作出一种姿态,或撒娇,或撒野,只为讨得一种味觉的满足。如果从这个方向理解,糖果等同于我们成年后的欲望,即欲望成为我们记忆与梦想的索引,多么深切的人性感悟啊! 命题 拉康的影响 里维特在电影中所讨论的命题通常是晦涩的,一个首要的原因是他的命题总是基于一些哲学观点建立的,弗洛伊德、乌达尔和拉康均对他的思想有重要的影响,尤其是拉康。 拉康在解释主体与客体关系时借用“镜像”的方式,即人在婴儿时期第一次确认自我的存在,是通过看到镜面中的自我形象而确立的,镜像中的自我形象是以“他者”的身份出现的。与此同时,不管我们对这个“他者”认同或排斥,自己与外界世界的关系才得以初次确立,我们才能确实的区分自我与他人。因此自我这个主体的确认,是建立在一种关系确立的基础上,是建立在与他者的关系的基础上的。只有这种关系存在了,自我才能存在。 因此我们发现,里维特在描述人物关系时,一方的存在往往需要另一方的认同方能实现,这种认同常常借助占有欲、嫉妒等概念来表现。占有欲实际是通过占有一方的肉体或心灵,达到确认自我存在的目的,而嫉妒是占有欲得不到满足的必然结果,《别碰我斧头》中伯爵夫人与侯爵以及《不羁美女》中的画家与模特都是这种关系的集中体现。 显然,里维特所描述的异性关系是极端的,也是富于哲学根据的,当主体与他者关系分崩离析之时,主体的存在便毫无意义,伯爵夫人的失去尊严的告白、画家的空白画,都是将自我完全否定后一种绝地逢生式赌博,是对自我存在价值与意义的完全漠视。而《塞》中朱莉的占有欲与塞琳娜的虚荣心均可解释为一种主体作用于他者的欲望,占有欲是确立一种主仆关系,而虚荣心是确立一种关系链条中的优越感。影片开头与结尾,一方被另一方的行为所吸引,进而产生的跟随和追逐关系,从而确认了自我的存在和意义;朱莉站在舞台上模仿塞琳娜的哗众取宠与塞琳娜本人娴熟圆润的表演,成为朱莉区分两人,感受自我存在的途径。(我们往往在别人的成功中寄托自己的情感,同时确立对自我的存在意义。) 实际上,《塞》以及之前的《Out1》和《Out:幽灵》三部作品都冲塞着一种拉康式的哲学观。这三部作品提到的一个观点,即自我的确立是站在一种梦幻的基础上,自我是一种完美主义的作品,这种理想与现实的差异产生了人的欲望,换言之,自我的确立是建立在对他者欲望的基础上的。《塞》中里维特通过借助虚幻的方式将朱莉幼时的朋友从鬼屋中解救出来,便是一种欲望的表达,而不借助意念和神奇的魔幻主义色彩是无法填补这种现实与理想的差距的。所以,这三部影片与里维特前期或后期作品风格迥异,可以说《塞》是里维特电影作品中最不里维特的。 永恒主题 影片中,里维特对开头与结尾做了人物位置的互掉,关系链条中自我与他者的位置互掉。这里又可以看出里维特对后现代解构主义的个人理解,我们将自我置身于一个虚幻的中心位置时,实则无意识的也将他人置于一种中心位置(在对方身上确立自我),将自己虚无化。用这种观点来解释人与人之间关系(特别是爱情中的男女)的捉摸不定,是非常恰当的。我们看到:《别碰我斧头》中从起初的侯爵对伯爵夫人的迷恋,到伯爵夫人对侯爵的苦恋;《玛丽和朱利安的故事》中“朱利安与玛丽”章讲述以朱利安为主动的二性生活,而“玛丽与朱利安”章中玛丽成为两人的主导者……追求者和被追求者的关系频繁互换,权力重心的此消彼长,里维特不追求一种恒一的情感归宿,而更注重一种隐秘的但可被感知的变化。 其实纵观里维特的导演作品,人与人之间错综复杂的关系一直都是他的永恒话题,从最初的《醉恋》(L' Amour Fou)到脍炙人口的《不羁美女》到最近的《圣狼峰36景》,无一例外的是描述偶遇后人与人物之间汹涌的暗流冲突,往往情感的交锋不会直白的编制在言语对话中,而存在于彼此眼神所触、身形与位置。里维特说拍《塞》是想从《醉恋》中痛苦的情感交锋中跳脱出来,但仍无法回避自己对人物关系的讨论。塞琳娜与朱莉跟踪与追逐的场景,实质上标识着两人的情感距离的由远及近的状态,是用一种空间的距离,表征一种内心的距离。其实不管是异性之间还是同性之间,都存在这种距离。往往人物对这层膜这种距离敏感的触觉,决定了人物的行为乃至命运走向。但人心之距是无法度量的,它的脆弱和不可控性,伴随一次唐突,一次感性,便可分崩离析,《不羁美女》、《玛丽和朱利安的故事》和《别碰我斧头》都在各自的层面上探讨这种人心的距离。 在里维特的影像世界里,往往异性之间的内心距离更捉摸不定更残忍,而同性之间的距离则轻松简单许多,线条也明确许多。《塞》中朱莉与塞琳娜的关系是一种比对映照,而在《北桥》中玛丽与巴蒂斯特之间更多的是一种对峙冲突,但归根结底她们之间都或多或少存在着一种镜像关系,即使两部影片中女性与女性之间性格与行为差异巨大,但这种“比对”与“对峙”都是在一种可沟通的范围之内的。本片中,追逐是解释本片中塞琳娜和朱莉两人距离的方式,它醒目而直观的表达了同性关系中存在的暧昧,也排除了彼此关系走向千头万绪的可能性。它所表述的就是一种内心距离逐渐缩小的过程,不论在空间上的还是情感上的,朱莉和塞琳娜从素昧平生到“同床共枕”,从陌生疏离走向精神上的相依为命,都预示着这种距离的变化。 电影风格 乔纳森曾经说,每一部里维特的影片都有爱森斯坦、朗格、希区柯克的一面,强调一种设计感、一种对情节的构思和布局,强调导演对影片的支配和控制力量;也有着雷诺阿、霍克斯、罗西里尼的一面,遵从事物本身发展规律,赋予事物自身表达空间,导演变成了观看者而不是控制者。 雷诺阿的衣钵 里维特起初当过雷诺阿的副导演,应该说关于记忆与时间的命题是受雷诺阿潜移默化影响的。《塞》片中,前面的追逐情节,让我们很容易想起《游戏规则》,而鬼屋的场景,让我想起了《去年在马里安巴德》中的旅馆,巨大、奢华、奇异而冷冰冰的屋内,不知所由的男主人,布满巴洛克式的镂花木板、浮雕花饰和铜框镜面,迷宫似的走廊连接着楼梯和客厅……。在《去年在马里安巴德》这部与想象同构的影片中,有各种无序的想象的断片组成,人物的热恋与谋杀都只发生在精神层面,只是“转瞬即逝地存在于梦境或记忆的时间之中,却不能断定其确切的时间。”这种完全抹掉内心现实与外在现实界限的手法,正是《塞》片从雷诺阿那里偷学来的。 里维特早期的影片中,探索独具特色的表现手法(幻想),把户无关联的视觉元素结合起来,产生富有强烈情绪力量的叙述和具有革新精神的剪辑技巧,在光影的平面上挖掘表象下潜藏的奥秘,与雷诺阿的影像风格十分吻合,私密的个人体验往往体现出一种略带神秘色彩的幻觉。《塞》中不断闪回的鬼屋的记忆,不仅反映了人物的内心情绪,同时也在探索记忆与现实的内在关联性,探索时空间关系的复杂性,这与雷诺阿的《穆里埃尔》是极为相似的。《四个女人的故事》中露西娅用咒语找到了钥匙,《去了解》中安娜凭借感觉找到了被偷走的戒指,和《玛丽和朱利安的故事》中人与鬼魂的相知相爱,均是反映一种借用梦幻操作现实的神秘主义探索,而类似的情景可以在雷诺阿的《广岛之恋》、《天命》中看到端倪。 里维特的“女人” 新浪潮的几位先驱对好莱坞五六十年代的电影极为推崇,他们对希区柯克和霍克斯都有普遍的偏爱,甚至在《电影手册》中曾写过《如何成为希区柯克—霍克斯式的导演?》之类的文章。有人曾经分析,为何这些手册的影评人会如此推崇希区柯克,可能是他们被希区柯克影片中的那些金发碧眼的女演员所吸引。英格丽•褒曼、琼•芳登、格蕾丝•凯丽的身上有着让这些法国文艺青年痴迷的高贵气质(霍克斯的玛丽•莲梦露)。而里维特的选角虽已不局限于金发碧眼的异国情调,但其对高贵而颇具神秘感的女性颇感兴趣。《塞》中塞琳娜的扮演者布鲁•欧吉尔便可以说是里维特早期作品的御用女主角,她的《醉恋》让人印象深刻,后在《Out1》、《Out:幽灵中》与《塞》片中延续了惊悚而神经质的表演,在《四个女人的故事》中又与后来的戛纳影后伊莲娜•雅各布联袂演出,为后者日后赢得《双生花》和《蓝》的角色起到至关重要的作用。之后里维特启用了简•伯金和艾曼纽•贝阿两位不同风格的女演员,贝阿自《套曲》之后在《不羁美女》中的出位演出享誉戛纳,2001年的《玛丽和朱利安的故事》也延续了她性感女神的形象。而简•伯金则屡次出现在里维特的电影作品中,《地上的爱》、《套曲》以及《不羁美女》中妻子的角色都拿捏的含蓄有力,她与桑德里娜•伯奈尔(《圣女贞德》和《秘密的阴谋》)一样,都是凭借知性与独立气质赢得里维特的青睐。里维特近期所用的珍妮•巴利巴尔(《去了解》和《别碰我斧头》)更是以高贵优雅的气质著称。我们不难发现,里维特影像中的女性形象都不是典型的美女,与特吕弗、路易马勒等人不同,他更倾向于那些拥有独特气质且有戏剧表演经验的女性,即是是贝阿这样的性感女明星,吸引观众的仍然是那忧郁而略微惊恐的气质。 从《醉恋》到《塞》,再到《四个女人的故事》和《去了解》,里维特电影作品的视角不曾改变,那就是一个个独立又有个人气质的形形色色的女性。实际上,新浪潮大多数导演们对女性视角的迷恋,是遵从男性内心的象征秩序的,即女性往往处于客体或缺席的位置上,她们是男性欲望的接受者,本质上女性的身体为男性观众提供色欲的对象。但里维特对女性的凝视是去色欲化的,在他的作品中,男性往往是缺席(《塞》和《北桥》)的或是不稳定(《不羁美女》和《玛丽和朱利安的故事》)的,一旦形成有色欲的凝视,女性便站出来打破这种凝视。《不羁美女》中贝阿角色的紧张与松弛便体现了一种抵抗与顺从的内心体验,她所追求的是一种平等基础上的尊重、认同和爱,而不是单纯的性的吸引;而《塞》更是直接让男性缺席,以女性主义的视角审视女性。我们去观察艾曼纽•贝阿和布鲁•欧吉尔两人的气质,便可以看出这种去色欲化的倾向,这是与希区柯克影像中的女性有着本质区别的。 电影语言 里维特作为法国新浪潮旗手式的人物,在从事电影制作之前,他在很长一段时间内为《电影手册》撰稿,一直持续到1969年。在此期间他阅片无数,并开始关注电影语言与文本语言的关系等议题。甚至在他起初的几部导演作品中,这种对电影语言的实验性倾向一直不曾中断过。在他看来,对语言的阅读本身即是一种亲身体验的经验(电影语言亦如此),从某种程度上而言,这种体验性使思想和领会能在当场传达给阅读者。这种强调语言的语境式阅读是相当具有思辨性力量的(海德格尔式的)。里维特电影语言常被人诟病为“冗长”和“拖沓”,其实最根本的原因在于他对电影语言的这种理解。 其实,对比《不羁美女》的两个版本,我们会明显发现里维特电影语言的独特魅力,有一种阅读其他导演作品所没有的感受,是一种悬浮在当场影像氛围之中的,遭遇意识和思想的萌发、生长和深化的,是活生生的艺术体验。《不羁美女》中对绘画细节不厌其烦的专注,甚至是画笔磨擦纸张的声音,似乎都成为一种观影必不可少的体验,这内里实际包含着一种渐入式的叙事的作用。我想,《塞》片前半部分那看似拖沓的追逐场面便是里维特电影语言形成初期的一种探索。像诗歌乐调一样,里维特的电影语言中很多情节重复出现,有着一种探索事物原发构成的意义,它表达了一种紧张饱满的生活体验流。《塞》中关于鬼屋的记忆片段一次次重复出现,伴随塞琳娜和朱莉交替的回忆,重复出现的记忆片段也逐渐自我有序化,探求事物本相的内在逻辑不需要刻意阐述,便已呈现在观众眼前。 戏剧与即兴 里维特电影语言的先锋性还包括他的作品都有披着一层戏剧形式的外衣。戏剧每个章节都有它的冲突和聚焦,它的呼吸是伴随这些冲突而跌宕起伏的,拉紧与松弛之间都存有一种张力。这种张力在章节之间跳跃,递进的抑或是错落的,便形成戏剧独有的剧场气场。《玛丽和朱利安的故事》和《别碰我斧头》都以篇章的形式设置戏剧冲突,用每个章节冲突的内在张力推动影片的进程。 当然,戏剧创作过程中一定是包含一种即兴成分的,它重视一种境域下的亲身体验。我们看到里维特的一些影片的主角就是戏剧演员(《去了解》和《四个女人的故事》),他借助演员的即兴表演拓展自我作品的内涵,而演员借助戏剧的内在张力,也可延伸自身的表达空间。尽管里维特对他的影像有强烈的控制力,但我们仍看到他的镜头和技法更多时候显现出一种随意性和生活化,有时并不绝对遵循某个预先设定的框架进行。比如影片中塞琳娜和朱莉去图书馆里偷书后,选择在夜幕中用轮滑逃跑,即是一种创作过程中自发的反应,轮滑所蕴含的浪漫气质和玩偶、糖果如出一辙,事后看来都有着鬼斧神工的预设性。 里维特的风格,被很多人形容为“虚构之屋”,皆是源于《塞》片的缘故,由此可见《塞》对里维特今后电影风格的形成起到极其重要的影响,谜样的叙事发展(《不羁美女》)配合摄影机在空间的即兴移动(《北桥》),这些都使他在新浪潮众大师中独树一帜。现如今,里维特依然用自己的固执和倔强,探索电影语言表达的其他可能性,但已不再纠结于晦涩的主题,已将先锋的影像风格和宏大的哲学命题收敛于自己的作品中,呈现出一种更为平易近人的影像形式。 09/11/28 14:20 《看电影》

原标题:Phantom Interviewers Over Rivette 作者:Jonathan Rosenbaum / Gilbert Adair / Lauren Sedofsky 翻译: 原文地址:

本文首发于《电影评论》1974年9-10月刊。

译者注:本文分为两部分,第一部分是三位采访者为《出局:幽灵》《塞琳和朱莉出航记》以及其它一些里维特前作写的评论,第二部分是访谈内容。另,文章标题应该是对《塞琳和朱莉》的另一个英语片名“Phantom Ladies Over Paris”的戏仿;里维特对该片名的解释详见访谈。

全文约15000字 阅读需要38分钟

去年六月,我邀请了两位朋友——吉尔伯特·阿代尔(Gilbert Adair)和洛朗·塞多夫斯凯(Lauren Sedofsky)——和我一起采访雅克·里维特(Jacques Rivette)。我们三个都被《塞琳和朱莉出航记》(Céline et Julie vont en Bateau)深深吸引,认为它是我们近几年看过的最重要的新电影,并且很激动能将我们的疯狂三人行(folie à trois)扩展到与导演的一次会面。里维特在下午早些时候来到我的公寓,他回答问题的态度直率得令人放心。当我们给他看《电影评论》5 - 6月刊时,他饶有兴趣地翻阅了一下,并问我们奥特曼的上两部电影在美国的商业命运怎么样。他解释说,他最近看了《漫长的告别》(The Long Goodbye)后对奥特曼产生了兴趣,已经看了《没有明天的人》(Thieves Like Us)两次。一整个下午,他像一个忠诚的影迷那样谈论电影,同他当影评人的时候一样努力地“与时俱进”,对所看的电影有着清晰明确的意见。(无论如何,过去五年里,我在法国电影资料馆的放映会上见到他的次数,比我认识的其余所有本土导演加起来还要多。)里维特可能是新浪潮导演中最晚获得认可的一位,但从历史上看,他是重要的手册影评人中最早开始拍摄长片的一位。《巴黎属于我们》(ParisNous Appartient)上映于1960年,也即《精疲力尽》和《四百击》之后一年,但它是在1957年到1959年之间拍摄的。作为对局外人们——一个贫困但雄心勃勃的剧团,一个有妄想症的美国侨民,以及其他住在肮脏的单间公寓里的边缘人物们——的生存环境的一部痛苦的侧写,《巴黎》是里维特电影中最沉重的朗式(Langian)作品,在诗意的宏大景象(见片名)和疏离的绝望噩梦之间摇摆不定(反映于开场的引语:“巴黎不属于任何人”)。

Paris Nous Appartient (1960)

Paris Nous Appartient (1960)对幕后阴谋(Master Scheme)的失败探寻驱动着《巴黎》的女主角,这部分地重现于《女教徒》(La Religieuse)里维特的第二部电影,其中苏珊娜·西蒙妮(安娜·卡里娜(Anna Karina)饰)在18世纪修道院生活中努力寻找意义。讽刺的是,正是这部影片于1966年被法国信息部部长禁映(该决定后来被推翻)一事、以及随后引发的公愤,让里维特的名字能够为更广泛的公众所知。然而,正如这种情况下常会发生的那样,这一名声主要建立在误解之上。真正的公愤在一年后爆发,那时里维特放弃了以传统方式构建电影,转而开始了《疯狂的爱情》(L’Amour Fou)的开创性冒险,这是一幅252分钟的画卷,由布尔·欧吉尔(Bulle Ogier)和让-皮埃尔·卡尔方(Jean-Pierre Kalfon)主演,在与演员和剧组日复一日的合作中拍摄,然后再在剪辑中让爱与疯狂、16mm与35mm胶片、戏剧排练与家庭心理剧交织在一起。

L’Amour Fou (1969)

L’Amour Fou (1969)每一部里维特的电影都有其爱森斯坦/朗/希区柯克的一面——一种构思和谋划、支配和控制的冲动——以及其雷诺阿/霍克斯/罗西里尼的一面:一种“任其自然(let things go)”的冲动,敞开自身,迎接其他个体的玩乐和力量,看看会发生什么。里维特在我们的采访的最后一部分中明确表达了这种区分,但他的所有电影都某种程度上同时展现了冷漠和交流。我们所感受到的张力,是局外人与局内人、窥视者与参与者之间的张力,是朗的马布斯博士的“谋划(plotting)”与雷诺阿的科德利尔博士(对欧普这一角色)的“扮演(acting)”之间的张力。

在《巴黎》中,马布斯占据上风:不只是角色,而且是大部分扮演这些角色的演员,似乎都被剧本的诡计所束缚。在《女教徒》中,安娜·卡里娜的表演以及她的角色都描绘出了一次寻找自由的英勇尝试,而她的表演的深度已经标志着里维特的进步。但直到卡尔方和欧吉尔在《疯狂的爱情》中的火山一般猛烈的创造中,他才真正找到了他的专长,他重新构建了他的侵略性,将其从剧本-表演转移至剪辑之中,并努力使拍摄尽可能地自由和开放。

“像里维特这样的人,比我更懂电影,但很少拍电影;人们几乎不谈论他……如果他拍了十部电影,他走得会比我远得多。”我没有记下戈达尔是什么时候说的这句话,但这句话如今更为正确,因为相比于戈达尔的二十多部作品,里维特迄今只拍了六部。作品的相对时长没有那么大的差距:粗略估算之下,戈达尔作品的总时长约三十七个小时,里维特则有二十八个小时。但若将里维特不同作品之间所间隔的时间纳入考量,那么二人的创作生涯并不具备真正的可比性,里维特只进行了五次电影拍摄,但他的同辈人们——包括夏布洛尔、特吕弗和侯麦——的作品全部加起来所包含的激进发展,都比不上任何两部里维特作品间跨越的距离。总共只跨越了六步,但每一步都是巨大的一步:甚至,根据报道推断,在《出局》(Out 1)和《幽灵》(Spectre)之间的那一步也是如此。(值得注意的是,在前者完成之后,里维特耗费了约一年时间来剪辑后者。)

Out 1, noli me tangere (1971)

Out 1, noli me tangere (1971)里维特在《疯狂的爱情》后拍摄的三部影片由我的合作者们在下文中描述。毫无疑问,正是《出局》和《幽灵》的创作经历使《塞琳和朱莉》成为可能;也许,观众对后者的体验将有助于使前二者在实质上和概念上更加易懂。(A) 无论是作为整体还是分开考虑,这三部电影都几乎必定是自1968年的五月风暴以来法国电影中最重要的事件。

洛朗·塞多夫斯凯:

《出局》/《幽灵》是一部非常具有时代特色的杰作。通过讽刺性地承认福楼拜的怨言,“我们要描绘的事物过多,而形式却不足够(We have too many things and not enough forms)”,这部电影倾向于颠覆现代主义的那些过于考究的范式。恰恰是一种去维持“过多”的渴望,一种任何闭合都无法容纳的过量,构成了《出局》及其较短的重剪辑版本《幽灵》的内核。里维特将六周的拍摄和约三十个小时的素材用一种介于舞蹈与设计之间的特殊方式予以整合,这使他的成片成为了“开放式作品(open work)”在电影领域的一个杰出范例。对里维特而言,设计被包含在一个完全随心所欲的框架之内,在其中,偶然无穷无尽地发生着。在《疯狂的爱情》中,作品规格在16mm摄影机、35mm摄影机和戏剧之间肆意地变化,产生了表象之间无限丰富的相互参照(cross-references);与之类似的是,《幽灵》中的选角,以及演员们创造并即兴演绎其角色的自由,自然地形成了一系列偶遇以及一整套交流体系。

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)为了让这些元素运作起来,里维特采用了一个启动器——巴尔扎克的《十三人的故事》(Histoire des treize)。只有巴尔扎克作品和卡罗尔《猎鲨记》(The Hunting of the Snark)中的线索——假冒聋哑人的科林(让-皮埃尔·利奥德(Jean-Pierre Léaud)饰演)平白无故地收到了这些线索,并开始猜测一个空想的阴谋的存在——能让演员所投射出的人物们开始彼此互动。科林破译这些线索的尝试——这与观众理解电影机制的渴望相一致——讽刺般地重新启动了一些妄想的宇宙之间的联系,无论其如何微弱。令事态变得愈发复杂的,是另一个边缘人物弗蕾德丽克(朱丽叶·贝尔托(Juliet Berto)饰演)的敲诈企图,她谋取钱财的想法令她无意之中去密谋欺骗那些看似的密谋者。

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)如果里维特作品的“开放”源自于电影作为一场群体冒险的这一特殊概念,那么它的“开放”也源自于承认剪辑所暗藏的无穷潜力。《幽灵》是一部非常规电影,与《出局》剪辑自同一部分素材,但长度只有其三分之一,且意在尽可能地与之相异。在其不同之处,它向观众提出了一种多元的视野,一种包容,不是包容电影中已然常见的时间和视角转变,而是包容现实的不同“剪辑版”,它们彼此完全独立,没有哪一个比另一个更具特权。里维特如此深入地参与了当代对于现象之不完整性(phenomenological incompleteness)的认可。在《幽灵》中,他积极地反抗一切整体性原则,包括他自己的原则,从而消解了阴谋/情节(plot)。更为激进的是里维特放弃电影的指涉面向的程度。他的探索很大程度上是这样一个时代的一部分,其中,世界不再显而易见或触手可及,作品不再能指涉现实,而必须去构造现实。因此,他对《幽灵》发生在“巴黎及其替身(Paris and its double)”之中的假设,一定会令人想起阿尔托(《戏剧与其复象》(Le Théâtre et son Double))。和阿尔托一样,里维特创造了一个“非神学空间(nontheological space)”(德里达语),其中既不容许文本的暴政,也不容许作者的暴政。在这个空间中,演员的姿态和声音的语法可以创造性地发挥,不受阻碍。与《疯狂的爱情》中对《安德洛玛克》(Andromaque)的排练不同,米歇尔·莫莱蒂(Michele Moretti)对《七将攻忒拜》(Seven Against Thebes)的排练和迈克尔·朗斯代尔(Michel Lonsdale)对《被缚的普罗米修斯》(Prometheus Bound)的排练所展现出的团体并不是无可逆转地朝着表象行进,而是被那些对自身表现潜能的练习和实验所联系起来。戏剧对于里维特一向至关重要,因为正如他所指出的,真理和谎言的争辩正发生在戏剧中。空想的阴谋/情节是其镜像的前提,它大幅地凝结和消解,以在银幕上呈现出感官价值,这些价值纯粹来自于景观(spectacle)。《幽灵》很大程度上是对于演员及其创造虚构的天然能力的一次沉思,一个意义的纽结,被困于其中的观众只有通过辨认出那些过失、犹豫和表面上的裂缝,才能以后-布莱希特(post-Brechtian)的方式从中生成一个批判性回应。只有诡计的崩溃、情节的解构才能证明电影的虚构。只有认识到电影“无效”,认识到它提出了一切问题却没有做出任何解答,才能指明位于一切虚构的中心的那一缺失。但是,为了弥补缺失而产生的这一景观以其色情力量打动了观众。正如里维特所说,它“就像一尊雕像、一栋建筑或一头巨兽一样”承载了意义的全部重量。而在《幽灵》结尾处恶作剧般密集出现的意大利广场(Place d’ltalie)镜头,就像《项狄传》(Tristram Shandy)中的黑页一样,通过拒绝一切询问来唤起我们的欲望。这一撩人的、稍纵即逝的元素起到了催情剂一般的作用,诱发了我们的批判与创造意识。它是虚构的神秘暗面,通往《塞琳和朱莉出航记》中那令人惊异的色情单性生殖(erotic parthenogenesis)。

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)吉尔伯特·阿代尔:

《塞琳和朱莉出航记》十分迷人的一面在于,其“情节”几乎不可能被讲述出来。面对这样一个任务,影评人只能寻求引号的那过于脆弱的保护,而引号与扬起的眉毛的相似性从未如这般贴切。因为整部电影,如梦境一般,被置于引号之间;它和梦境一样,是现实的一个变位词(anagrram),有多少观众就会产生多少种解释,就像一张罗夏墨迹测验的图画(Rorschach ink blot),而且它也有着前者那奇特的对称轮廓。那么,开始吧:朱莉(多米尼克·拉布里埃(Dominique Labourier)饰)是住在蒙马特的一个图书馆管理员,一天,她的生活因塞琳(朱丽叶·贝尔托饰)的闯入而被打破,后者是一个在廉价夜总会表演的女魔术师。在一段短暂的打情骂俏之后(你可以随喜好认定其中的性成分的多少),这两个女孩搬到了一起,电影正式开始。塞琳讲了一个——但她是否在编造?——关于一座房子的故事,她在其中担任一个小女孩的护士,在这个小女孩的生活周围有个奇怪的三人组,由两位慵懒的年轻女士(布尔·欧吉尔和玛丽-弗朗丝·皮西尔(Marie-France Pisier)饰)和一位同样“幽灵般的”男士(巴贝特·施罗德(Barbet Schroeder)——也是电影的制片人——饰演)组成。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974第二天早上,一张字幕卡热心地告诉我们,朱莉出门后被引进了这座神秘的房子,随后她恍惚着走了出来,嘴里还含着一块糖果,乘上了一辆等候的出租车,如同《奥菲斯》(Orphée)中公主的那辆劳斯莱斯。通过吮吸这些糖果——她们在拜访这座房后,一定可以在舌头上找到糖果——塞琳和朱莉得以在一种奇怪的“私人放映(private screening)”中回顾剧情,解开谜团,并在一个既滑稽又令人不安的片段中驱散房子中的恶魔。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974“越来越奇怪了(Curiouser and curiouser)!”爱丽丝说。这部电影有很多与路易斯·卡罗尔的杰作相仿的疯狂逻辑。为了理解它的半即兴叙事,观众也必须准备好即兴,不断更新自己的期望,永远不能坐在座位上舒舒服服地、一劳永逸地认为这是一部喜剧,一部悬疑片,甚至一部奇幻片。影片中的事件并不是如以前那样,在观众眼前从左到右简单地行进;每个行为都产生了之后的行为——就像在《爱丽丝梦游仙境》中,她哭泣时,眼泪积成了一个水池,动物们赛跑让自己变干,等等——所以叙事“队伍(procession)”前进的方向似乎更像是与观众呈直角,迫使其不断在后追赶。

在这场追逐中,观众得到电影中旁征博引的帮助,既有电影的(科克托、明奈利、奇蒂洛娃的《雏菊》(Daisies)),也有文学的;人们会想到亨利·詹姆斯(比起作为灵感来源的那部鲜为人知的戏剧,更像是《梅西知道什么》(What Maisie Knew)和《螺丝在拧紧》(The Turn of the Screw)的奇怪融合),博尔赫斯,甚至卡夫卡。而这块糖果不仅仅是现代版的普鲁斯特(在这方面值得注意的是,小女孩名叫玛德琳(Madlyn),这既包含了普鲁斯特的玛德琳小蛋糕(Madeleine),也包含了非常贴切的“疯狂”(Madly)),而且还充当了某种“中介”,允许人们进入过去,进入那个“异国”,正如L·P·哈特利(L. P. Hartley)所写的那样,在其中“人们以另一种方式行事”。里维特和爱德华多·德·格雷戈里奥(Eduardo de Gregorio)为这个“异国”找到了完美的语言,一种僵硬古板得有趣的语言,尤其当两位女主角(尤其是朱丽叶·贝尔托,一只被出色描绘的小黄鸟(Tweety Pie))做出那些以动画为灵感的滑稽动作时,例如在房子里的最后一组镜头中,有一种类似特克斯·艾弗里(Tex Avery)将动画和实景融合的梦魇质感。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974《塞琳和朱莉》就像是一种七巧板游戏,在这种中国拼图游戏中,玩家会得到七个基本图形——五个不同大小的三角形,一个正方形和一个平行四边形(在这里可能对应着三个“鬼魂”,小女孩,那块糖果,以及塞琳和朱莉自己)——它们可以组成无数的图形,最难的是一个完美的正方形。但是,任何玩过这个游戏的人都会知道,一切都很难,但一切也都有可能。

乔纳森·罗森鲍姆:《塞琳和朱莉出航记》是如何筹拍的?最初的创作动机是什么?

雅克·里维特:只是想拍电影了。我们感到自己陷入困境,为了摆脱困境,我们想以尽可能少的钱拍一部电影,并且,我们希望,它能娱乐大众。在公众反响上,《出局》的冒险并不顺利——根本没有反响。几乎不可能放映这部电影。另一方面,我们本来还有另一个项目 [《不死鸟》(Phénix)],但因为成本太高而未能实现,朱丽叶·贝尔托也参与了这个项目。大约一年前我们意识到无法完成这个项目,有天晚上我和朱丽叶谈了谈,然后决定拍点别的。拍点非常便宜,尽量容易拍,而且拍起来有趣的东西。最初的想法是让朱丽叶和多米尼克合作出演,她们那时已经是朋友:我经常看到她们在一起。

罗森鲍姆:《塞琳和朱莉》似乎有好莱坞的一面,这与你的早期电影截然不同。

里维特:是的,不过是二十年前的好莱坞,当然不是现在的好莱坞。影片的某些元素让我们想到好莱坞,比如与房子有关的所有东西。与戛纳电影节上一些影评人的看法相反,我们的目的不是去戏仿(parody),而是去拟古(pastiche)一种老式电影。例如,对广角和深焦的使用。在拍摄过程中,我觉得这部电影有点像五十年代雷电华公司的电影,只不过是彩色的——那些电影或多或少成功模仿了惠勒的电影。1945年至1950年间有一股深景深场面调度的风潮,特别是在雷电华公司——受格雷格·托兰德(Gregg Toland)的影响。在影片细节方面,我们想到了几部美国电影。例如在结尾处,我们想要一个闹剧尾声。事实上我们有点想到霍克斯,虽然我们的做法与霍克斯会做的完全不同。霍克斯最喜欢说的一句话是,当他找到一个主题时,他首先会试图把它拍成一部喜剧片;然后,如果他没有成功,那么它就会是一部严肃的电影。所以我们决定让结尾完全开放;它可以非常戏剧化,或我们想要的任何效果。我想要一个闹剧结尾,因为会看起来更有趣。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974电影中有几场戏我需要剪辑很多镜头,因为它们主要是表现人物的神态和反应——我要做的剪辑《疯狂的爱情》或《出局》多得多。从你开始剪辑的那一刻起,你就必须思考希区柯克在类似情况下会怎么做。但只有在三四场戏中我们直接试图遵循希区柯克式剪辑的原则。在最初的十五分钟里,我们希望在摄影棚中拍摄一个虚构的蒙马特,就像《一个美国人在巴黎》(An American in Paris)中的蒙马特——这也是我们使用第二个片名《巴黎上空的幻影女郎》(Phantom Ladies Over Paris)的原因,愿意的话,你也可以视它为片中片的片名。(B)

罗森鲍姆:动画片对你有影响吗?

里维特:哦,有的。当然。但这只是刚开始时比较重要的想法。如果我们有更多的时间和资金,我们就会更系统地探究这个想法。尽管这可能不会改变什么。女演员们一直都有这样的想法,尤其是朱丽叶。她所做的一切总是非常视觉化、外在化。她的动作非常断奏(staccato)——她走路的方式;她吃糖的方式。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974吉尔伯特·阿代尔:那菲拉德(Feuillade)呢?

里维特:完全没有。我不觉得这部电影像菲拉德。女孩们穿黑色紧身衣的那场戏只是个笑料,只持续了三十秒。

阿代尔:但户外空间中的奇幻片(fantasy in the open air)这一整个想法……

里维特:是的,但那是因为我们没有钱。这完全不是一个理论立场。我们在找那所房子时,希望它非常温馨;事实上,那是一栋完全正常的房子,但我们拍摄的方式却让它显得有点不自然。我们很幸运能在那里找到猫。不是我们把它们带来的。影片里的所有猫之所以出现,只是因为它们本来就在那儿。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974罗森鲍姆:剧本写作是在哪个阶段介入这个项目的?

里维特:从来没有一版真正写下来的剧本。说到底,剧本是什么?如果它是一部电影的计划,或者相反,是一个写好然后用来拍摄的东西。我不再做那样的事了——从《疯狂的爱情》开始——我也不愿意重新那样做。我们是从排除法开始的:我们不想拍一部严肃的电影;我们不想拍一部关于戏剧的电影,因为我们已经拍得太多了;我们不想拍一部关于时事或政治的电影。但我们的确从一开始就想拍一部近乎喜剧的电影,甚至坦白地说,一部意大利即兴喜剧(commedia dell’arte)。在讨论两小时之后,我们所做的第一件事就是给角色起名字。那一晚我们就讨论到这一步。因此,找到塞琳和朱莉这两个名字是我们的起点……第一阶段是与朱丽叶和多米尼克讨论,两个女孩很快就组织起了自己的角色。然后又想到了她们的相遇,两人如何产生联系。但是有一个阶段——在现在的成片的前半小时之后——我们没有明确的想法,有着各种各样的可能性。我们和爱德华多·[德·格雷戈里奥]一起犹豫了大约两周,后者当时已经加入了我们。我们已经觉得有必要在第一个故事内部加入第二个故事,而这个故事我想让布尔[·欧吉尔]和玛丽-弗朗丝[·皮西尔]来演,这样就有了另一对女性,与第一个故事既对立又相关。但我们完全没想好第二个故事的内容,也没想好连接两个故事的机制——正是在这里我们耗费了最长的时间去组织。是慢慢逼近、慢慢摸索出来的。我们从亨利·詹姆斯的小说[《另一幢房子》(The Other House)]入手,这本小说是爱德华多推荐的,他自己没读过,但听说过。事实上,我们都没有读过这本书,因为我们找不到。爱德华多只读了改编的戏剧版,显然它非常无聊;而我的英语阅读能力不够好。我们不希望这部电影成为一次现实主义调研——我们追求一种不那么现实的原则。我们想到了很多东西,例如比奥伊·卡萨雷斯(Bioy Casares)——《莫雷尔的发明》(Morel’s Invention)。有一天我们真的很开心,我觉得我们找到了触发点,那就是糖果的想法。因为我们正是凭借这个想法把一切整合在一起。

罗森鲍姆:你是什么时候拍房子里的场景的?

里维特:在拍摄的中段。一开始我们想晚点再拍,后来出于各种现实因素——因为两个女孩在其对手戏中都要谈到房子——我们不得不提前拍摄。总的来说,拍摄分为三部分:首先,我们拍摄了对应于影片第一部分的所有场景——所有外景(追逐等)和“附加内容(annexes)”(如歌舞厅);然后是房子里的场景;最后是朱莉公寓里的所有场景。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974罗森鲍姆:在《出局》的创作经历后,你为什么决定使用编剧,而不是完全依赖即兴创作?

里维特:《出局》和《塞琳和朱莉》有联系,但最终又截然不同。在《出局》中有一块画布,但在画布之内是不经修饰的即兴创作。但即使在这种情况下,我也不是一个人完成的:我和一位朋友、也是我的助理导演苏珊·席夫曼(Suzanne Schiffman)一起完成了这部电影。无论如何,我喜欢有人在我身边,作为某种审阅人(referee),不是做出仲裁的人,而是有其他想法的人。所以爱德华多几乎从一开始就在我身边。但我并没有请他来当编剧。我只是请他来和我们在同一层次上讨论,他在整个拍摄过程中都在场。

阿代尔:不是因为你想找人来写房子里的对话吗?

里维特:不完全是。也许有一些是。在进行这样的讨论时,有几个人一起提出想法总是很有用的。爱德华多曾与苏珊·席夫曼在《不死鸟》项目上合作过,我们习惯于非常不正式地一道讨论问题。这完全不是工作。事实上,在拍摄过程中,爱德华多完整地写了两场戏;其它都是和我们一起完成的。房子里的场景是必须要写的;两个女孩之间的场景主要是女演员自己写的。她们的对白并不是确定的,而是某种画布,我们随后在其上即兴发挥。毕竟,有很多话必须要准确地说出来;不能完全即兴发挥。而且房子里有一整套反复的情节,那些必须完全写下来。玛丽-弗朗丝、布尔、爱德华多和我写了主要场景。但布尔在流血时的独白,以及之后玛丽-弗朗丝和巴贝特[·施罗德]之间的那场戏,是仅由爱德华多一人所写的。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974阿代尔:《出局》中明确地引用了《猎鲨记》,而整部《塞琳和朱莉》都充满了路易斯·卡罗尔的精神。《爱丽丝梦游仙境》对后者的构思起到了什么作用?

里维特:我们在第一场戏中想到了它。我们希望朱丽叶在坐在公园长椅上的多米尼克面前飞奔时能让人联想到那只小白兔。我们的想法是,多米尼克会追她,然后她们都会掉下去,不是掉进兔子洞,而是掉进虚构之中。

Céline et Julie vont en Bateau, 1974

Céline et Julie vont en Bateau, 1974罗森鲍姆:你为什么选择《出局》这个片名?

里维特:因为我们没有成功想出一个片名。它没有意义。它只是一个标牌(label)。

塞多夫斯凯:《幽灵》呢?

里维特:我想让短版拥有自己的片名。我很认真地想了一个。解读的可能性太多了,以至于最终无法解读。

阿代尔:在《出局》中,观众的舒适度被考虑了多少?

里维特:首先,我们从未设想过要拍一部十二小时的电影。我们曾想过把它分成几个部分在电视上放映——我现在意识到,这会是一场灾难。观看这部电影的理想方式是像阅读一本书,比如一本厚厚的几千页的小说。即使是读书速度非常快的人——碰巧我并不是——也不会一口气读完整本书,而是会放下它,停下来吃午餐等等。最理想的方式是分两天左右观看,这样可以让人足够地投入其中以跟随情节,同时也有可能停下来四五次。

阿代尔:它在勒阿弗尔以这种方式放映时,反响如何?

里维特:当然,时长改变了一切。与正常时长的影片相比,观众的反应更加强烈、主观和个人化。有些人在影片结束前就离开了,有些人在影片开始后才到场;在那些从头看到尾的观众中,有些人是为了考验自己的耐力,有些人则是因为逐渐产生了兴趣。但无论如何,这都是无法判断的。当你度过了前四个小时的难关后,你大体上会倾向于留下来看完它。但这只是一种轻率的解答,因为人们对于好坏的所有标准都消失了,人们只是在体验纯粹的“持续(duré)”。有些片段我认为是失败的,但经过几个小时后,成败的概念本身就不再有任何意义了。我在《幽灵》中无法使用的一些内容,在加长版中都可以使用。在《出局》中,整个演员-观众的关系都完全不同,因为在其中,演员更多是作为演员、而不是角色存在。有更多即兴感更强的场景,甚至到了以承认失误、犹豫和重复的地步。在《幽灵》中也有这样一些场景,但相对较少,因为我们更多把它当作一部关于某些人物的虚构作品。在长版中,戏剧性事件之间的距离更远,而在这些事件之间有很长的无戏剧性时间。

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)阿代尔:对你来说,“理想的”观众是把演员看作演员的人,还是……

里维特:不,是一个投入电影之中的人。无论如何,没有“理想的”的观众。即使是同一个人重看一部电影,也总是一个不同的观众。至少这是我重看电影时的兴趣所在。无论如何,《幽灵》需要不止一次的观看。第一次看时它太复杂了;有太多的信息量。而《塞琳和朱莉》则是一部第一次看就能理解的电影。但回到你的问题,“理想的”观众是同意进入虚构的观众:这是对观众最起码的要求。当我去电影院看电影时,我喜欢那些能吸引我进入其虚构世界的电影,尽管这并不经常发生。但随着《幽灵》的展开,这位所谓的“理想的”观众应该会逐渐意识到——在最后三分之一或四分之一的时间里——虚构实际上是一个陷阱,其上满是裂缝,在任何意义上都是完全人造的,而且只是一个载体。

罗森鲍姆:为了能欣赏《幽灵》,观看《出局》有多大必要?

里维特:当我们剪辑《幽灵》时,我们试图在使用相同素材的情况下使其尽可能与《出局》不同。我们没有完全成功,因为与我想象的相反,有些东西是无法改变的。四小时版本与十二小时版本的中心部分非常相似。另一方面,开头和结尾的部分却很不一样。并没有剧烈的变动——我们不能改变情节的时间顺序,否则就会变成我不想拍的那种电影,某种类似于罗布·格里耶(Robbe-Grillet)的电影。对时间的感受当然是完全不同的,因为在长版中,前三四个小时几乎什么都没发生。只有两个剧团的纪录片段、让-皮埃尔[·利奥德]在香榭丽舍大街分发信封的片段,或朱丽叶[·贝尔托]各种小偷小摸的片段。而且《出局》的结尾是一些很长的片段,其中每个演员都或多或少在镜头前“崩溃”。我们不可能把这些片段剪短提炼出来,因为其趣味本就在于每场戏的长度。但与大多数人的看法相反,人们并不能从长版中得到比短版更多的信息量。我本想拍好几部、而不是一部正常时长的电影,每个演员拍一部,但我们发现有必要自始至终把他们联系在一起。当我们开始创作《塞琳和朱莉》时,我们的初衷就是拍摄一部正常时长的影片。我们甚至不得不在合同中发誓做到。但我们没有成功。也许下次我们能拍一部一个半小时的电影!

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)塞多夫斯凯:《幽灵》的开场字幕“巴黎及其替身(Paris and its double)”是什么意思?(C)

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)里维特:我想用这两个字幕来表明影片是在1970年4月和5月拍摄的——对我来说这很重要,因为对白中有许多对那段时期的影射。显然,这十三个人可能见面并讨论了一段时间,直到1968年5月,那时一切都变了,他们可能解散了。

罗森鲍姆:在《巴黎属于我们》的最后一场在乡下的戏里,插入了一个巴黎塞纳河的短暂镜头。这个镜头的作用是否与《出局》结尾处反复出现的意大利广场的镜头一样?

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)不一样。在《巴黎》中,这个镜头是某种心理闪回,让人们想起之前在艺术桥上的一个场景,而在《出局》中,意大利广场的插入镜头并没有任何心理层面的暗示,而是直接作为一个空洞空间,一种视觉上的沉默,就像现代音乐中的沉默。但不可能有那么长的空白画面。我觉得那令人非常不安。

塞多夫斯凯:两部影片都使用了静帧镜头(still shots)…

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)二者之间没有关系。在《巴黎》中,我们与芬兰模特拍摄的那场戏我一点也不喜欢,而插入静帧只是因为我们拍摄的胶片无法使用。另一方面,《幽灵》中出现静帧是因为我们天真地希望我们的十二小时版本能以连续剧的形式在电视上播出——分八集,每集一个半小时。因此,在每一集的开头,我们加入了约十五张静帧,作为前一集的视觉总结。它们不是单帧,而仅仅是片场剧照。当我们剪辑短版时,我们剪的第一版长达五个半小时。然后,为了剪出一个时长在商业上可行的版本,我们用静帧来使剪辑更紧凑,就像让-吕克在他的电影中越来越多地使用字幕卡一样,比如在《中国姑娘》(La Chinoise)里。每次剪辑出现问题时,他都会借助字幕卡来解决。但最后,我们在这些静帧上花费的时间比其他任何事情都多,因为先天存在着如此多的可能性。我们希望电影和静帧之间的关系既不要太近也不要太远,因此很难找到正确的方案。然后我们向静帧里添加了声音。它们没有声音是不行的,因为那些无声的时刻打断了非常响或者非常轻的噪音。无声无法产生我们想要的效果。我想要一种纯人造的感觉:我们所看到的只是一个无意义的频段,就像是由一台机器产生的一样,它打断了虚构——有时向它发送信息,有时这信息与我们已经看到或将要看到的内容有关,有时则完全无关。因为有一些场景的静帧,尤其是接近结尾部分的那些,并没有出现在影片的主体中,坦白讲非常难以理解。

罗森鲍姆:你是否认为,在《幽灵》和你的其它所有电影中制造张力的“寻找意义(search for meaning)”,在《塞琳和朱莉》中得到了解决?

里维特:在喜剧中,我们假装解决一些事。而在非喜剧中,结局是未解决的。但在我看来,电影的结尾并没有明显的解决。毕竟在最后一幕中,女孩们的角色被颠倒了过来——当然这只是一次反转(pirouette)…

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)塞多夫斯凯:或许我们可以说,您早期电影中的“寻找”主题,在《塞琳和朱莉》中变成了一个形式问题?

里维特:这纯粹是一个电影建构的问题。容我补充一点,对我来说其它影片也是如此。因为即使是在《巴黎属于我们》和《出局》中(《疯狂的爱情》是个例外),我们也经历了同样的过程:最开始有一定数量的人物,他们之间有一定的关联,然后在项目筹备过程中来到了一个戏剧性情节很少的阶段。人物之间有关联,他们会相遇等等,但他们事实上属于不同的世界。然后又有一个阶段——对此,《塞琳和朱莉》和其他作品一样——在之后出现,有时很晚才出现,它牵涉到使用某种虚构,而我最初总是将这种虚构视为一种背景和一种机制,而非电影的根本动机。这纯粹是一种叙事机制。只不过当我写《巴黎》的剧本时,这一机制变得过于重要:这个虚构出来的组织,实际上原本只是为了连接所有元素而存在,但最终变得比我计划的还要重要。在《出局》中,我已经更加小心了,因为“十三人”的想法出现得相当晚。有很长一段时间我们都认为这些角色可能永远不会相遇;也许会有五六个完全不同的故事。我们并不清楚会怎样。不过我还是觉得,得有个东西能让他们相遇,于是就有了《十三人的故事》。但这只是一种机制。在《巴黎》中,我并没有认真对待“寻找意义”这整个想法,《出局》更甚如此。它只是方便人物们相遇,但它在两部影片中都没能起作用,因为它们都被认为是关于一次寻找的电影。我试图、但没能成功让人们明白,随着影片的发展,这种寻找没有任何结果:在《巴黎》结尾,我们发现那个组织并不存在;而随着《出局》的发展,越发明显的是,这个看起来曾经成立过的新十三人组织实际上从未真正存在过。只有完全理想主义的人物们之间的一些含糊的交谈,没有任何真正的社会或政治根基。在两部电影中的前半部分,我们汇构建了一个关于寻找的故事,并在后半部分中将其一点一点抹去。对我来说,《塞琳与朱莉》并没有太多不同,只不过某种程度上,将其拍成一部喜剧的决定被更加强调。在我看来,《出局》也是一种喜剧。在《幽灵》中,这一点就没那么明显了,因为浓缩使其更为戏剧化。甚至连我们的即兴创作也导致了一种心理剧的氛围,更有可能营造出一种侵略和暴力的情境。要想达到某种更为微妙的效果是非常困难的。因为暴力是最简单的手段:这就是近十五年来戏剧领域一直发生的事。世界上最简单的事就是在地上打滚。因此,在经历了《出局》之后,我们在《塞琳与朱莉》中下了很大的功夫来控制暴力,并尽可能地停留在一个漫画式的框架内。多米尼克和朱丽叶之间的某些场景比我们预想的要戏剧化得多——这倒也不错,因为它们只是瞬间。但这部影片中的“真实”并不比其他影片多。唯一的真实是胶片和演员的真实。

Out 1: Spectre (1972)

Out 1: Spectre (1972)阿代尔:不过,在《巴黎》和《出局》中,你称为仅仅是一种机制的那个元素——关于一个阴谋的想法——显然允许一种主题层面的解读,这一点很了不起。

里维特:我本可以找到另一种机制,我觉得。但我不想让《出局》变成对《巴黎》的重复,而是要成为对它的批判。我决定使用《十三人的故事》是要将其当做对《巴黎》的批判,试图更清楚地展示这种乌托邦团体想要支配社会的自负。它一开始令人神往,但在影片的过程中,它逐渐被视为徒劳之举。

罗森鲍姆:在你执导《女教徒》舞台剧 (D) 的经历之后,你对即兴戏剧有兴趣吗?

里维特:没有。《女教徒》是一次偶然的机会,而它并不成功。幸运的是,安娜·卡里娜想出演主要角色。她对这部戏产生了兴趣,但这部戏在其他方面并不成功。无论如何,这是一部完全传统的戏剧作品。对我来说,戏剧更像是电影的一个题材,它是玩乐(jeu)的一个隐喻,也是演员们相聚、互动的场所。

阿代尔:那电影版的《女教徒》——它现在对你来说代表着什么?

里维特:我已经很多年没回过头看它了。它远不是一部成功之作。在这部影片中,我可支配的资金最多,但仍然不够,这是最糟糕的情况——所以它是最难拍的。如果拍的是一部现代电影,钱很少也能凑合,但鉴于这是一部古装片,又有剧本,问题便层出不穷。在拍摄过程中,我们被缺少布景和服装的问题完全淹没……我们不得不去假装,去制造假象。这是一次非常困难的拍摄,而且,我在脑海中反复思考它太久了。尽管如此,我还是希望有一天能拍一部穿着戏服进行场面调度的电影。(E) 《女教徒》或许看上去是一部非典型作品,但对我来说并非如此。

La Religieuse (1965)

La Religieuse (1965)罗森鲍姆:这部电影似乎有着布列松的一面…

里维特:不,这根本不是我的想法。这部电影的野心要大得多。总的来说,我的想法是以沟口的精神拍一部电影。但它不是沟口。我本想尝试用长镜头甚至一场一镜、灵活的摄影机和相当风格化的表演来拍一部电影。所以对我来说,这是一部故意为之的戏剧化电影。但由于我们没有更多的时间和更统一的演员阵容,戏剧性的一面被所有人视为缺点。事实上,我们是有意采用这种戏剧化的表演风格,有着非常正面的关于摄影机的场面调度。但这本需要更多排练时间,以协调专业背景不同的演员。

La Religieuse (1965)

La Religieuse (1965)罗森鲍姆:说到其他导演的电影……你怎么看待“美国地下电影(American Underground)”?

里维特:我想再多看更多他们的作品;我看过的很少。我对这类电影有些存疑,因为对我来说,它们与那些我完全不感兴趣的电影创作者相联系,比如肯尼斯·安格(Kenneth Anger),或柯蒂斯·哈灵顿(Curtis Harrington)的某些老电影。直到最近,我才看到了一些完全不一样的电影:迈克尔·斯诺(Michael Snow)的两部作品,《来来回回》(Back and Forth)和《中部地区》(La Région Centrale),让我非常激动,尽管它们与我里维特所创作的那类电影毫无关系。肯·雅各布斯(Ken Jacobs)(《汤姆,汤姆,风笛手之子》(Tom Tom the Piper’s Son))和彼得·库贝卡(Peter Kubelka)(《非洲之旅》(UnsereAfrikareise))的电影也给我留下了深刻印象。

La Région Centrale (1971)

La Région Centrale (1971)罗森鲍姆:那现在的法国电影呢?

里维特:嗯,我不知道。我在1968到69年间曾为加瑞尔激动不已,那时他一部接一部地拍了他所有的重要影片。塔蒂也很出色。如果我们要谈论那些广受尊敬的导演,有很多我是非常欣赏的。这取决于在哪个时期:六个月前,我会说费里尼,但《阿玛柯德》(Amarcord)就像是在非凡的《爱情神话》(Satyricon)和《罗马风情画》(Roma)后的一泼冷水。杨索的几部近作……斯特劳布。我觉得布列松的最新作品(《武士兰士诺》(Lancelot du Lac))非常出色。还有[沃纳·]施罗德,我起初并不喜欢他,但他的作品越来越让我激动;尤其是《玛利亚·玛丽布罕之死》(The Death of Maria Malibran)和《埃卡·卡塔帕》(Eika Katapa)。还有卡尔梅洛·贝内(Carmelo Bene)…雷乃的《史塔维斯基》(Stavisky)…是一部拍得很漂亮的作品,但受限于造作的剧本。

Lancelot du Lac (1974)

Lancelot du Lac (1974)罗森鲍姆:您如何看待当今法国的电影评论?

里维特:根本没有电影评论。几年前,《电影手册》开创的一切都让我非常激动,但这些随后却因为一些不那么有趣并且非常乌托邦式的东西而不了了之。

塞多夫斯凯:你觉得你的电影探索与德里达、克里斯蒂娃或巴特等作家的作品之间有什么关系吗?

里维特:我真的不想谈这个…[笑]

塞多夫斯凯:但当你在这儿和其它地方描述《幽灵》的机制时,你使用的术语会让人联想到符号学的话语。

里维特:也许我受到了我读的东西的影响…当然,我没有认真读过德里达、克里斯蒂娃或索莱尔斯。我唯一完整读过、并且继续津津有味地读的是罗兰·巴特,也许是因为他最平易近人。而且他的某些观点也与电影有关,就我而言更与《幽灵》而不是《塞琳和朱莉》有关。巴特关于电影的一些论述我认为是准确的,因为他和我一样,对那些逃脱了过度严谨的符号学方法的东西更为敏感。对于任何一部电影来说,最开始都会有一个非常理论化、非常抽象的阶段,这时人们的野心非常庞大又非常模糊。然后,一旦人们开始实际工作,就会面临非常具体的问题——与合作者,尤其是与演员的关系,接着是拍摄和剪辑中更具体的问题。

塞多夫斯凯:但很明显,这些具体问题并不会消除你的电影中清晰的理论结构,那种作为一种“意义生产(production of significance)”的“玩弄元素(play of elements)”。

里维特:拍电影有两种主要方式。愿意的话,可以作为一个作者独立地创作;创作一部与自己的思考活动尽可能一致的作品。这样的导演大有人在:茂瑙、德莱叶、爱森斯坦、部分的戈达尔、布列松、斯特劳布,以及某种程度上的施罗德和冯·斯登堡。而还有另一种方式,那就是与其他人一起拍电影,与其他人相遇。这样的导演有格里菲斯、雷诺阿和罗西里尼。至于我自己,我并不想以第一种方式拍电影。即使是《女教徒》,它也不完全是场面调度组成的。甚至《巴黎》也并不真的属于那种派系,当然从《疯狂的爱情》开始,我就意识到以第一种方式,即作为场面调度者(metteur en scène)的方式拍电影,并不能引起我的兴趣,事实上会让我感到极其无聊。无论如何,我不知道该怎么办到。别人知道怎么办到:而我就是不行。于是,我寻找另一种方法来获得更好的结果。在《女教徒》和整个审查事件之后,我有机会执导了几部关于雷诺阿的电视节目。(F) 这些节目特意做得非常简单,因为将摄像机放在雷诺阿面前,让他说话,并播放他的电影片段,这就已经十分有趣。首先,我们在乡下与雷诺阿一起拍摄了十五天;我们和他住在一起,一起吃饭,因此有充足的时间与他交谈。然后是与厄斯塔什一起剪辑了三个月,在此期间,我们有时间一遍又一遍地观看素材,选择我们想要的片段。我们观看了一些我自认为非常熟悉的影片,它们似乎先天上就很难像希区柯克或爱森斯坦的影片那样适合在剪辑台上播放,对于后者而言剪辑要重要得多。但尽管如此,在剪辑台上观看雷诺阿的电影还是改变了我看事物的方式。

Jean Renoir, le Patron (1966)

Jean Renoir, le Patron (1966)尾注

(A) 760分钟的《出局》,副标题为《禁止接触》,如今仅作为未经加工的工作拷贝存在,只公开放映过一次——1971年在勒阿弗尔放映了两天——而且,唉,我和我的合作者都没有看过。只有筹集到足够的资金来支付洗印费用,才能制作发行拷贝。

(B) 爱德华多·德·格雷戈里奥告诉我,这部影片的构思还直接受到弗兰克·塔许林(Frank Tashlin)的《艺术家与模特》(Artists and Models)的启发,他在1973年夏天和里维特一起看了这部影片。

(C) 在《幽灵》的情节开始前有三个介绍性字幕,内容如下: “假设 - 故事的地点:/ 巴黎及其替身,时间:/ 1970 年4月或5月,故事的意义:”

(D) 1963年在香榭丽舍大街工作室展演,比里维特拍摄那部改编自狄德罗小说的同名电影早两年。

(E) 事实上,里维特的《不死鸟》是一部以十九世纪末为背景的古装片,其核心角色是为让娜·莫罗量身定做的。

(F) 1966 年,即《疯狂的爱情》的前一年,里维特为《我们时代的电影人》系列节目拍摄了三部名为《主事人让·雷诺阿》(Jean Renoir, le Patron)的影片。值得注意的是,1954年,里维特在雷诺阿的《法国康康舞》中担任其助理。

相关文章

往期推荐

里维特拍了一部类似于希区柯克《后窗》的故事,只不过映射观众的主角从一个瘸腿的男性变成了两个活泼浪漫的女性,观影体验也从男性欲望的投射转变成超现实的梦境。在影片开头一度出现类似《迷魂记》的追逐片段,只不过追逐者的性别从男追女调换成了女追女,这个片段令人困惑的是:朱莉为什么不直接把塞琳遗落的东西还给她?反而与她玩起了猫和老鼠的游戏,她们难道在之前就认识吗?在暧昧、轻佻的眼神与举止中,似乎有一根神秘的线将两个陌生的心灵牵引。影片直到结尾才给出了解释:即追逐本身就是一场梦,追逐的那个人曾在自己梦中出现。在《迷魂记》里,侦探追逐美丽的女人也是一场梦,但是是带有男性欲望的梦。而《出航记》里的追逐却是奇幻的,带有孩童似的天真和浪漫,是两个相信冥冥之中缘分的人的相遇。

抛开”女性主义”这类意识形态的解读,电影本身的形式也让人着迷。一开始是纪录片式风格,和煦柔美的阳光洒落在规整、精巧的法式街道和花园时,一度让人以为是侯麦电影的错觉。朱莉进入鬼屋之后,开始频繁出现跳切,这种跳切和普通的闪回片段不同的是,它从内容上展示了朱莉脑海中有关鬼屋的恍惚回忆,但在效果上却给观众带来陌生化的体验。如同在戈达尔和瓦尔达的电影所见的,跳切做到了布莱希特的“间离效果”,在满足观众窥视欲的情节,突然插入跳切镜头,从而使观众以一种更加理性的方式去观看电影,甚至提醒观众:这是在看电影。《出航记》通过间离效应,打破了观众“入迷”的观剧体验,颠覆了传统的观演关系,直指“舞台剧”的夸张假象。影片有两处“舞台”段落是典型的例子。一处是在塞琳去会见朱莉的男友,他们在一个圆形的亭台上舞蹈(亭台可以看作是一个露天的舞台),用戏剧式的腔调说着过往的回忆,台词看似浪漫,实际上浮夸空洞,里维特在这里用了深焦镜头拍下两人舞蹈时的后景,那里有许多的路人在观看亭台上的表演,通过路人的表情很明显能看出他们并不是群众演员,而是真实的路人,孩子们甚至直接盯着镜头看。镜头前后景造成极大的张力,从而以一种荒谬的喜剧感揭示出这场看似浪漫的爱情舞台剧的本质——虚情假意与无病呻吟的表演。即前景是电影里的表演,后景的路人告诉我们观众,“这只是一场表演”。最后塞琳扒下了男友的裤子,更是戳破了男女浪漫爱情的“谎言”。第二处是魔术表演,塞琳在舞台上的具有明显色情意味的制服以及挑逗性的手势,勾起了台下男性观众的欲望,但是里维特在这里给我们建立的视点却是来自朱莉,同时,在主客观视角的切换间,里维特频繁地使用跳切,来打破男性的“窥视欲”,使这场色情演出的观感体验支离破碎。

可见,在两人进入鬼屋之前,塞琳和朱莉在台上一直都是作为被窥视的对象存在(朱莉后来代替塞琳上台表演),两人都是被动地扮演男人们所欲望的角色,所以朱莉才会冲台下大喊:“你们都是偷窥狂。”。在进入鬼屋之后,她们又穿上了制服,开始扮演护士角色,却发现这样无法拯救小女孩,于是她们干脆放弃“表演”,而是即兴地在鬼屋这个舞台上“舞蹈”。

鬼屋里的一男三女,除了小女孩的表演比较自然之外,另外三人的举手抬足之间都流露出一种夸张的造作,很明显看出来是在演戏。一开始塞琳和朱莉也是这样,有着僵硬的姿势和表情,护士这个角色更是象征着一种从属性。到了影片结尾,那一男两女直接上了妆,厚厚的脂粉如同鬼魂,三人一如既往地搬演那些枯燥,夸张的情节,而最后塞琳和朱莉的到来却给这场“舞台剧”增添了活力,她们在三人舞蹈的时候换了歌曲,还用各种道具戏弄三个人。其实这揭示了里维特对于程式性戏剧表演的厌倦,对即兴表演的偏好,以及对情节夸张的舞台剧的反感,强调了对电影真实感的追求。

《出航记》的结构也耐人寻味,首先是戏中戏的嵌套,其次是梦中梦的交织。影片结尾,塞琳从长椅上惊醒,暗示之前的一切是一场梦,然而随后朱莉的出现却又将情节拉回到影片开头,暗示这不仅是塞琳的梦也是朱莉的梦,影片的结构也从线性的叙事转变成一个圆环,一场轮回,这给两人的相遇增添了神秘的宿命感,给了观众很大的联想空间.我个人猜测,导演是想表达影片从开始就是一场梦,就像观众反复看一部电影一样,只是不断的轮回,鬼屋里面也提到了那一男三女永远重复一天的事情。其实,最大的暗示是影片的音乐,在影片开头字幕表时播放的音乐和朱莉,塞琳即将进入鬼屋拯救小女孩的音乐是一样的。总而言之,里维特在戏剧与电影,写实与梦幻之间不断交织的风格让人惊喜。尤其是通过炼金术,吃糖果来观看电影的方式挺有意思,也算是送给影迷们的礼物吧。

只是为了解脱“这人这么眼熟到底像谁来着”的迷思

就是

C. 塞琳和朱莉出航记

M. 穆赫兰道

C:女女和女女(Céline和Julie、Camille和Sophie)

M:女女和女女(Diane和Camilla、Betty和Rita)

C:Sophie的型是白,瘦,金发,孱弱,郑重其事

Camille是型是肤色重,发色深,肉感,慢,举重若轻

M:Betty的型是白,瘦,金发,娇柔,大惊小怪

Rita(Camilla)的型是肤色重,发色深,肉感,慢,漫不经心

C:Céline进入Julie的生活,膝盖流血,断片,需要照顾

M:Rita进入Betty的生活,头部流血,失忆,需要帮助

C:给我地址,Céline曾工作的老房子

M:给我地址,Rita曾住的公寓

C:魔术表演和幻灭,Godard在台下大叫那是假的!(电影)

M:歌舞表演和幻灭,歌者摔倒假唱穿帮(梦)

C:Julie舞台上的自述,戏中戏的真情(戏剧)

M:Betty初次试镜,梦中戏的激情(电影)

C:夜场班主试镜女魔术师,被看

M:电影公司试镜女演员,看

C:小段落,房子是一再出现的临界点

M:大段落,房子是梦醒时分的转场

还有一些想不起来了