了不起的巴斯特 The Great Buster: A Celebration(2018)

又名: 真喜剧之王:基顿(港) / The Great Buster

导演: 彼得·博格丹诺维奇

编剧: 彼得·博格丹诺维奇

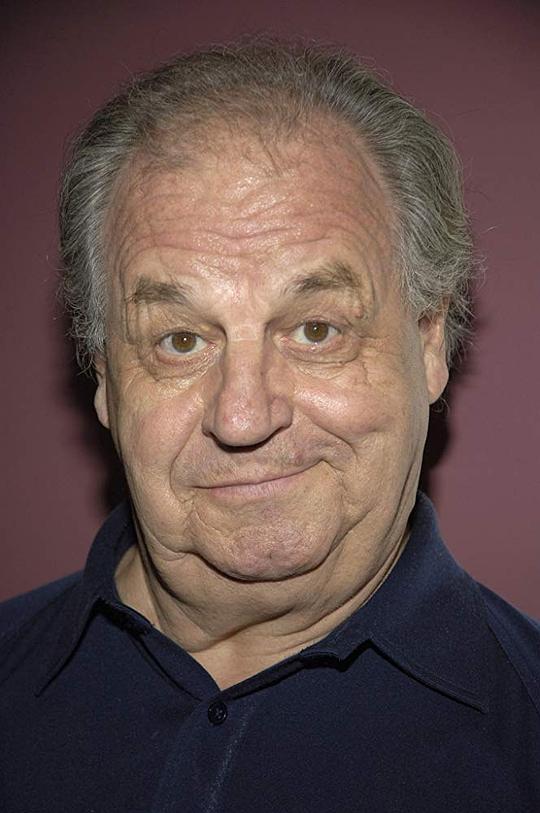

主演: 巴斯特·基顿 彼得·博格丹诺维奇 梅尔·布鲁克斯 迪克·卡维特 James Curtis 保罗·杜利 比尔·哈德尔 沃纳·赫尔佐格 比尔·欧文 詹姆斯·凯伦 约翰尼·诺克斯维尔 尼克·克罗尔 理查德·刘易斯 诺曼·劳埃德 莱纳德·马尔廷 卡尔·雷纳 斯碧尔·谢波德 弗伦奇·斯图尔特 昆汀·塔伦蒂诺 迪克·范·戴克 乔·沃茨 奥逊·威尔斯

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2018-08-30(威尼斯电影节) 2018-10-05(美国)

片长: 102分钟 IMDb: tt8758548 豆瓣评分:8.2 下载地址:迅雷下载

简介:

- 提到默片年代的喜剧泰斗,很多人记得差利,其实冷面笑匠巴士达基顿同属殿堂级高手,对后来者一样影响深远。奥逊威尔斯直言钟爱《将军号火车》 (1926)。《七个机会》(1925)被一大群新娘狂追不舍,还有连环闪避巨石的画面,至今仍令人叹为观止。以《最后一场电影》(1971)名留影史的波丹诺维奇,回顾基顿一生起落,从他小时候跟父母表演杂耍说起,再细数其辉煌岁月十部经典杰作,重温那些历久不衰的惊险搞笑绝技。

演员:

影评:

纪录片只能说凑合,名人采访和基顿作品片段占了绝大部分,只是讲基顿的生平介绍了一下,开头从童年讲起,到基顿完成早期的短片为止,然后绕开了他拍长片的巅峰时期往后讲,最后再拉回他最辉煌的这几年。 但仍然还是看哭了,基顿的一生够辉煌也够坎坷,他童年就是明星,最巅峰时与卓别林齐名;他做了一生最错误的决定,整日酗酒,受尽苦难,即使到末年也没能回到以前的辉煌。

他是童星,悲惨贫困的童年和他没有关系,在接触电影之前他就已经在舞台表演了上万场,有丰富的演艺经历和成熟的特技能力。

长大后前往纽约,遇见了阿巴克尔,拍了一些喜剧短片,并认定了电影就是他的未来。1918年参加一战(不是前线),19年归来就开始和阿巴克尔学习摆弄摄像机和做导演。

当阿巴克尔与派拉蒙签约并去拍剧情长片后,巴斯特开始自己创作双卷喜剧,在制作了一系列经典以后,在1923年,他终于如愿以偿开始拍摄故事长片。

在五年中拍摄的十部故事长片,是他最辉煌,最巅峰的时刻,而巅峰的结束,来自于一个被基顿自称为生命中最错误的一次决定开始,签约米高梅。

巅峰的基顿拍电影甚至不需要剧本,只要搞定开头和结局,“中间部分会自己出来的”。这也让基顿可以随心所欲的发挥自己的天赋,而米高梅掠夺了这一切,从此他酗酒,离婚,加上有声时代的来临,他彻底沉迷,不断酗酒,进医院,经济困难,精神崩溃。

然而解决了酗酒问题的巴斯特再也没能回到从前的日子,在拍了很多短片后,他开始大量活跃在电视里,参加脱口秀,拍各种商业广告。可能在这时,他最大的收获就是他最后一任妻子,也是最爱的:埃莉诺·诺里斯。她陪伴着巴斯特从中年到去世,一直鼓励,支持照顾巴斯特。

从此巴斯特再没有导演过电影,只是偶尔客串一下,然后就是脱口秀,商业广告。最有意义的一次客串就是在卓别林《舞台春秋》里。二人在舞台上表演了一段,那是对默片时代最后的献礼。

1966年,巴斯特在玩他最擅长的桥牌游戏时,站着的他突然坐到了椅子上,闭上了眼睛。

我一直相信上天对每个人都是公平的,拥有快乐且荣耀的童年的基顿,在辉煌过后一下子跌到谷底,受尽苦难,这份苦难对他来说可能更难承受。然而他却那么善良,把一切遭遇都怪罪到自己身上,甚至对米高梅也没有多少怨言。他是天生的电影人,回看他的前半生,好像生来就是为电影,为那个默片时代。

他是冷面笑匠,只用眼睛就可以传达情感;他拍戏拼命,各种危险动作名留影史;他擅长利用道具,成为他的电影的一大标志,尤其对机械类的道具情有独钟,极具创新;他也不断摸索着对拍摄,对镜头的创新,《剧院》,《船》,《福尔摩斯二世》等等。都说他巅峰与卓别林齐名,而我更喜欢基顿,而且在早期短片时代,我觉得比卓别林更好。

他的这些经典短片,与辉煌的五年里的十部长片,永远是默片时代最宝贵的财富。

短片: 《一周》《稻草人》《邻居们》《鬼屋》《暗号》《替罪羊》《剧院》《船》《电气化屋子》《警察》

十部长片:《三个时代》《待客之道》《福尔摩斯二世》《航海家》《七次机会》《西行》《战将巴特勒》《将军号》《大学》《船长二世》。

①

纪录片的结构很奇怪,先事无巨细地把基顿的一生顺叙复述一遍,再掉过头去详述他的黄金十年十部长片。

对此博格丹诺维奇解释说——

在影视圈有这么一句格言:「始终都要让观众发笑」。我不想让这部纪录片结束于基顿最后几年的衰颓。我觉得如果把这些伟大的成就放在结尾,观众可以看得更开心,所以这部纪录片的最后三分之一,就聚焦于他那些了不起的影片。

感谢他的温柔好意,可惜这种「按下不表最后详谈」的跳脱结构实际上浪费了基顿这一生最紧密对照的两个命题——

他短暂的巅峰十年究竟有多么辉煌,他之后漫长的每况愈下,又究竟有多么晦暗。

失去了那些强烈对比,本可以恢弘如史诗的落墨,就都轻描淡写了。

②

那些基于《将军号》和《福尔摩斯二世》的惊叹往往构成了影迷对基顿的第一印象,再然后,忽然就只剩下《日落大道》里面的短暂客串。无所不能的巴斯特·基顿一转眼就从天才电影发明家变成了一尊旧时代苟延残喘的蜡像,被收进斯旺森的展览馆。

至少这部纪录片能帮助我们更好地梳理他的一生。

③

《戏梦巴黎》里,贝纳尔多·贝托鲁奇借两位男主之口对比过基顿和卓别林I——

「对我来说,他们俩根本无法比较。」

「为什么?因为卓别林是无与伦比的么?」

「不,因为基顿,是无与伦比的。」

I agree.

卓别林是天生的大佬,他知道自己想要什么,艺术自由,金钱权色,都要尽在掌握,到老了,仍要倔强地拍一部《舞台春秋》,来总结这一生。

基顿不是。他太温柔,太爱替别人着想,即使被轻慢被损害,总还愿意迁就。或许他也曾有过意气风发力排众议的时候,但是漫长后半生的磕磕绊绊,早就消磨了他的锐气和自信。

天才也需要正反馈啊,可世界就只是把他贱卖。

④

很多年后,他获得终身成就奖的那个夜晚,全场起立鼓掌,连绵十分钟不息。他在台下红着眼眶,不知所措,想不明白为什么这些人还会喜欢他几十年前拍的那些电影。

从来没有人告诉他,他连同他的那些作品,都是不朽的。

17年北影节都结束了我才入了基顿的坑,当年很遗憾没看到放映,今年看到有这部片子果断安排!

当时看了基顿大部分片子,所以今天看这部纪录片算是在重温他天马行空的想象力、无与伦比的创造力和独特可爱的幽默感,回顾到的镜头和故事我几乎都了解,看过他超多电影就是这么有优越感 全片最触动我的是“卓别林和劳埃德都极力劝阻,希望他不要放弃独立性”这句简直杀我,果然天才是最理解天才的吧,不是同行相轻而是惺惺相惜,所以后面每次提到他的才华被限制导致再也无法大放光彩,我就难以自持,尤其进入米高梅后,终其一生,基顿几乎都没再获得过独立拍摄电影的机会,这样的天才被埋没被浪费简直太让人痛心。相比之下,我的另一个墙头卓别林好歹还搞了几年有声片,可基顿真的是随着默片时代的结束被美利坚健忘国所遗忘。唯一让我欣慰的是,在他们晚年,两个人都获得了奥斯卡所代表的电影世界的致敬,也在讲述过气演员的《舞台春秋》里合作了一把,算是一种难得的有生之年的同框了。可能是我太感性吧,今天从头哭到尾,我也说不清是因为感动还是感伤,大概天才的没落就是这么让人难过。 另外,我看很多影评说作为纪录片不怎么样,但其实对我来说,它不仅仅是部电影,更是给他的粉丝的回忆向剪辑,电影用一百分钟赞叹了他天才般的创造力和很多对电影初创性的贡献,回顾了他一生热爱的电影事业的辉煌与没落,也记录了他生命中的艰难与温情……这些都太打动我了,感谢这部纪录片,让我重温了这个没有笑容但内心溢满温柔和爱的男人的魅力与惊艳。 时隔百年,还有那么多人爱你和你的电影呀,了不起的巴斯特•基顿❤️

作者:Bilge Ebiri (Vulture)

译者:csh

译文首发于《虹膜》

突然,彼得·博格丹诺维奇变得无处不在。这位以《最后一场电影》和《纸月亮》闻名的传奇导演,刚刚导演了一部关于巴斯特·基顿的纪录片——《伟大的巴斯特》。博格丹诺维奇的电影回顾展,于近日在纽约的四方剧院举行,它包括了许多导演剪辑版影片。另外,博格丹诺维奇也是奥逊·威尔斯的《风的另一边》的演员之一。它由于威尔斯的辞世被暂时搁置,而博格丹诺维奇协助完成了这部遗作。博格丹诺维奇与威尔斯之间的关系,也是摩根·内维尔拍摄的纪录片《死后被爱》的关键主题之一,这部纪录片讲述了《风的另一边》的幕后故事。这两部影片都已经在纽约电影节上放映,接下来它们将在十一月于网飞公映。所以,如果要和博格丹诺维奇来一场对谈,现在似乎是个好时机。

我们的对话涉及了巴斯特·基顿、优秀喜剧的内涵、他与制片人之间的矛盾以及他与晚年的伯特·雷诺兹之间富有争议的关系。

你的巴斯特·基顿纪录片采用了一种相对非传统的结构。你先是总结了基顿的一生,不过接下来你又按原路返回。而在这部影片最后的段落中,你深入探讨了他人生中最重要的十年,那时他拍摄了自己最伟大的作品。

在影视圈有这么一句格言:「始终都要让观众发笑」。我不想让这部纪录片结束于基顿最后几年的衰颓。我觉得如果把这些伟大的成就放在结尾,观众可以看得更开心,所以这部纪录片的最后三分之一,就聚焦于他那些了不起的影片。其实我早在实拍之前,就已经有这样的想法了。威尼斯电影节曾在他逝世前的一年邀请他参展,那时他收获了电影节有史以来最长时间的站立喝彩。当我听说这件事的时候,我便确定了拍摄这部纪录片的计划。

你在拍摄这部纪录片之前,对基顿的人生有多少了解?

我曾读过他的自传——《我精彩的闹剧世界》,我还在年轻的时候看过基顿的影片。我的父亲比我的母亲年长很多,他基本上是在默片时代成长起来的;在他三十岁的时候,有声片都还没有出现。所以,当我五、六岁的时候,他会带我去电影院看默片。不过,一个始终萦绕在我心头的遗憾,就是我从来没有当面见过巴斯特。我本可以见到他的,但我似乎等得太久了。我们彼此之间住得很近,我发现这一点的时候,他已经去世了。那时我才刚要开始追寻他的踪迹。

你拍摄了一部有史以来最优秀的喜剧之一——《爱的大追踪》。虽然后来你拍摄的其它影片也有喜剧元素,不过你好像再也没有拍过那样野心勃勃的闹剧了。你有没有想过再做类似的尝试呢?

我觉得只要成功过一次,就没必要再做同样的事情了。不过我后来也拍过一些喜剧,我觉得《纸月亮》就是一部喜剧。《爱的大追踪》是最纯粹的喜剧,不过在我自己的作品中,我最喜欢的是《哄堂大笑》,这是那种笑中带泪的喜剧。我在这部影片中加入悲剧元素,是因为多萝西(指的是斯特拉滕)的死,不过它还是可以被看作是一部浪漫喜剧。(1980年,斯特拉藤,博格丹诺维奇的女友,同时也是一位电影明星,被她貌合神离的丈夫所谋杀,博格丹诺维奇曾在1984年为此写过一本名为《独角兽之死》的书。)我也在舞台上做过同样的事情。我在夏季舞台上最大的成功——《一生中的一次》——就是一部这样的喜剧。

有什么创作优秀喜剧作品的奥秘吗?

喜剧创作必须得是非常细腻的。我采访过像莱奥·麦卡雷、弗兰克·卡普拉这样的人物,也与许多优秀的喜剧创作者——像是霍华德·霍克——交好。我从他们那里学到的其中一件事是,你得学会抖包袱——让观众先笑几次,然后让他们瞧点真正精彩的东西。一个最明显的例子就是《爱的大追踪》里的那个玻璃窗场景——不是那个玻璃场景本身,虽然那是一个很重要的笑点,而是那个汽车撞上货车的场景。那场追车戏正是受到了巴斯特·基顿的启发。他没有拍很多追逐戏码,但是他的那种活力启发了我。

另一个我的作品中的例子是《纸月亮》。我们当时已经基本完成拍摄了,不过还差一个结局。我不喜欢剧本上的那个结局,也不喜欢书里的结局。然后我就想起麦卡雷和其他人关于「抖包袱」的建议。我们已经准备离开堪萨斯州,前往密苏里了,结果我突然想起来,我们还没还那两百美元:「你还欠我两百美元!」我们正是以此开始这部影片的。我就这样有了主意,让她跟着他一起逃亡。

这听起来不像巴斯特·基顿的创作方式,他不会使用一部完整的剧本。你喜欢那种创作方式吗?

在拍某些特定影片的时候,他们肯定是没有剧本的。他们有一个好的开头,一个好的结尾,中间的部分就任影片自由发展就行了。我也拍过很多这样的影片,我们在开始的时候是没有一部完整的剧本的。像是《哄堂大笑》、《圣徒杰克》都是如此。大多数这样的影片,随着我们拍摄过程中理解的深入,我们都会重写剧本。我喜欢这样的过程,这有点危险,不过很幸运,我的制片人很少为难我。

能谈谈那些为难你的制片人吗?毕竟你的回顾展上,有许多导演剪辑版的影片。

我想让他们放映导演剪辑版;我不想放其它的版本。不过我也遇到了一个问题,因为《德州小镇》的导演剪辑版只能通过镭射影碟放映,所以他们不会放映这个版本。我也试图让CC收藏帮我收入《德州小镇》的导演剪辑版,这个版本比公映版要更具悲剧性,毕竟它在公映时剪掉了二十五分钟。

在我们发行新片之前,我也想让《最后一场电影》在影院里重映。在这部电影的筹备阶段,制片方的负责人是彼得·古贝尔,他对我说,「想法不错」。而当我们开拍之后,弗兰克·普赖斯替代了他的位置。弗兰克·普赖斯不喜欢我,我也不喜欢他,因为他已经把《面具》给搞砸了,我也因为那部电影和他吵过了。他不想重映《最后一场电影》,他说那是「作弊」。我觉得那是我听过的最愚蠢的说法。这部影片当时的版本实在不尽人意,因为我们剪掉了许多悲剧段落——观众们没有机会见到它们——所以它看起来就更像一部喜剧。

拍《面具》时发生了什么?

《面具》最初发行的版本不是我想要的。它挺赚钱的,不过它本可以赚更多的钱。我的版本没那么令人沮丧——是个悲剧,但没那么沮丧。我得等二十年才得以让它步入正轨。这部影片的音乐应该是由布鲁斯·斯普林斯汀负责的,结果音乐也一起被剪掉了十分钟。后来,布鲁斯愿意无偿给我提供那段音乐,因此制片方才愿意花钱加上这个段落。所以,这部影片的DVD版本才是我想要的。

这不仅仅是艺术上的分歧。通常来说,这关乎某种自负感、权力斗争和所有那些充满雄性荷尔蒙的狗屎。弗兰克·普赖斯在MCA环球的「政权」实在很糟糕。他不想要我的版本,也有政治上的因素。他们没有把重点放在我那部影片上。他们当时想捧的片子是《走出非洲》,那部电影,在我看来,简直无聊到了极致(笑)。

让我们聊聊《风的另一边》吧,这是一部你协助完成的作品。在我们几年前的一次采访中,你曾告诉我奥逊·威尔斯的版本实在太独特了,无论是谁都很难还原他的风格。所以,尝试把他的残片按照他的想法剪到一起,应该极具挑战性吧?

是的,当然。不过从另一个方面来说,他也为我们留下了足够的案例,它们组成了一张地图,让我们得以追寻他脑海中的踪迹。这并不是一件易事。剧本是非常清晰的,但他一直在反复重写。事实上,制片人弗兰克·马歇尔基本全程参与了影片的制作,并给予了极大的帮助。我则是参与了部分的制作。我们还有一个超棒的剪辑师:鲍勃·穆拉夫斯基。

奥逊曾在一个下午突然问我,如果他出了什么事,我会不会把这部影片完成。我说:「奥逊,你不会出什么事的!」他说:「我知道,我知道,不过万一呢,答应我。」所以,当他辞世的时候,我觉得我必须兑现我的承诺。我们尝试了很多年,想找人支持我们。事实上,娱乐时间(Showtime)曾经在不同的时间答应过我们三次,但我们一直没能得到准信。那些握有各种权力的人总是非常难对付。(制片人)菲利佩·扬·拉姆查负责联络那些「当权者」,与所有人见面沟通——最终,网飞决定「接盘」,真正把它完成。我们甚至超了预算,他们也没有抱怨。他们确实提供了很多支持。

这对我来说很奇怪。我之前没有看过那些胶片,那时候我三十多岁。现在我已经七十多岁了。第一次看那些东西,确实感觉很怪。我心想,「在这个演员身上到底发生了什么?」(笑)我非常高兴,我们完成了它,我想奥逊要是知道,也会很高兴的。只有一样东西是我们自己添加的,那就是开场时的独白,它奠定了影片的基调。这是他自己写的,不过他从未录过音。当时,弗兰克·马歇尔问我说,「你为什么不录音呢?」我说:「我不觉得自己能做得像彼得·博格丹诺维奇一样好,不过,我能做得像那个演员一样好。」于是,我们就有了让布鲁克斯·奥特莱克(博格丹诺维奇在片中的角色)发声的主意。而且,我们还让他说,他多年来其实一直不想让这部影片面世,因为他不喜欢自己在片中的样子——这让我们得以解释,为什么是一个七十岁的人在说话。我觉得这种做法是有效的——我确实不认为布鲁克斯会喜欢自己在片中呈现出来的样子。

在《死后被爱》这部记录《风的另一边》制作过程的纪录片中,我们看到你和威尔斯在二十世纪七十年代有过一番争吵。那之前,他还和伯特·雷诺兹在《今夜秀》上嘲笑过你。

奥逊和我在他去世之前和好了。在他辞世之前,我们聊了大概有两三周吧,然后一切就都解决了。我们爱着彼此,不过事情就是那么发生了。在拍《圣徒杰克》的那段时间,我觉得自己有点被他背叛了,因为他没有做我要求他做的事情。那件事让我们之间产生了隔阂。

那么你和伯特·雷诺兹和好了吗?

我和他倒没有过真正意义上的争吵。我们结束拍摄之后,我根本就没有见过伯特。在他的自传中关于我的那些段落里,他显得有点下流。我喜欢伯特,不过他就是有点恶心。但他毕竟已经随风飘散了。他总是很看重票房。他非常在意别人对他影片的看法。他不能算是一个好朋友,不过他和我一起拍了两部他最好的电影(《大滚友与小老千》和《永恒的爱》),他也干得很卖力。那是他最棒的两次表演,但它们没能取得票房成功,所以他就讨厌它们。后来,当他想拿奥斯卡的时候,他给我打电话,然后说:「你能让我们发挥全力,彼得。」我说:「是你自己发挥了全力,你做的很好。」在拍《大滚友与小老千》的时候,我记得有一个他摆弄来复枪的场景,他有点发挥失常。我讽刺道:「这有点伯特·雷诺兹的范儿,对吧?」他看起来就像要揍我一样。不过到了最后关头,他确实演得很不一样。

在巴斯特·基顿的纪录片里,你引用了一句戈尔·维达尔关于「美利坚遗忘国」的台词,来表述基顿这么多年来是如何被遗忘的。你觉得我们对过去影片的鉴赏力削弱了吗?

是的,这个国家已经很少有什么电影文化了。在六十年代,这种文化还更多些。在我看来,年轻导演对老电影已经没有太大的兴趣。你和年轻人聊默片,他们看你的样子,就像你在聊梵文一样。黑白片也是一样——他们讨厌它。有声片时代的最初三十年,是由那些在默片时代成长起来的导演统治的。希区柯克、麦卡雷、霍克斯、约翰·福特——他们都是从默片拍起的。他们知道,用视觉语言讲故事是一种艺术。他们中有些人,比其他人更会应付声音;霍克斯很快就上手了,而福特可能要多花一点时间。你从三十年代、四十年代和五十年代的那些电影中,可以发现影像依旧是关键。这种传统已经被遗弃了。