童年往事(1985)

简介:

- 从大陆迁往台湾的一家人,在表面平静的日子下,各怀心事。祖母(唐如韫)对大陆念念不忘,一心想回去;父(田丰)母(梅芳)虽也有“外省人” 身份的尴尬,却也清楚知道回大陆只是梦一场;姐姐(萧艾)差不多已当自己是台湾本地人,偶尔伤心落泪是因想起为替父母分重担放弃了念大学;小孩子阿孝咕(游安顺),则只想着自己如何玩得痛快,完全没有大陆的概念,而对父亲的死,他只觉突然并无太多伤心。

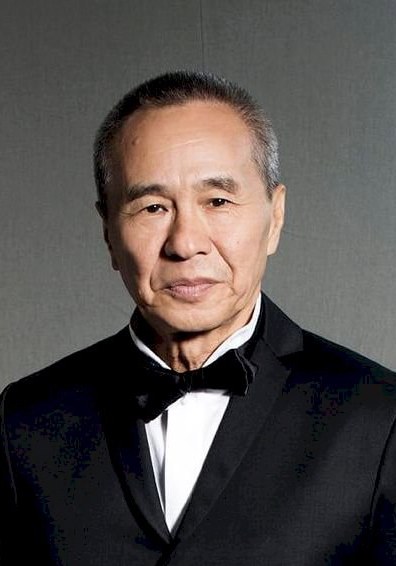

演员:

影评:

- 字幕甫歇,传来一个中年人不疾不徐的旁白:“这部电影是我童年的一些记忆,尤其是对父亲的印象。”我的记忆马上分辨出,那正是导演本人的声音。叙述从民国三十六年的广东梅县开始,背景中是一所木质房子的客厅,空寂无人,北回归线以南天空下初夏正午的褥热和宁静透过敞开的木门在屋子里穿行。侯孝贤已不满足于通过复述别人的经历来传达他的生命体验,他要直接向我们讲述他自己的童年往事。而片中的少年,就叫做阿孝咕。

从广东到台湾,从台北到台南,在那个叫做凤山的山地小城,十来岁的少年长成满脸青涩的青年。侯孝贤回忆的镜头对准了人生最为重要的这几年,最爱他的人相继弃世而去,姐姐也嫁为人妇,到最后,兄弟四人相依为命。我们仍然清晰地捕捉到他的电影里习见的那些情怀,永恒的乡愁,历史的感喟,传统与现代的冲撞,但这一次,它们都成了成长的背景,最让观者感慨唏嘘的却是他投向生命本身的深情凝望,已近中年的他,从更远处对时间、对生与死的默默问询。

死亡,与一个未长成的少年单薄的身形一次次交错而过,身体不可遏止地发育、生长,羸弱的心灵也要经历强加给他的陌生体验,懵懂,恐慌,无措,与蓬勃的青春交战,终于在一天灵肉相交,完成他必经的成年礼。

第一次面对的,是父亲的死。某种与这个陌生世界的亲密联系突然中断,脸上的泪水是不舍,也许更多是为自己。守灵的夜晚,母亲又扑到父亲的身体上嚎啕,少年转过脸,安静而茫然——镜头一切,已是满眼不在乎的青年,大嚼着甘蔗,呼朋唤友,厮混街头,寻找机会发泄青春躯体里过分膨胀的利必多。

母亲去世,这个辛苦一生的女人终得安宁,在庄严恬美的圣歌里投入主的怀抱,少年却哭得撕心裂肺,比任何一个人都痛。父亲和长姐缺席的家庭,经历了青春的骚动和叛逆,眼前猛然一道强烈的白光闪过,直达心灵最深处,轰然炸响,似乎自己的生命也悄然断裂,对自己、对家庭的责任突然让他进退失据,不能自已。

到阿婆离世时,一切却已变得那样平静,一切都已隐藏,包括痛苦,包括追悔,包括怀念,当成一个仪式,与过去告别,与软弱告别,在平静的叙述里早已学会隐忍和漠然,早已了解什么是不可避免,从冰冷的死亡,和面无表情地接受谴责,学习什么是秘密和成熟。

侯孝贤始终是中国的侯孝贤,即便面对自己的童年和亲人,他的镜头也是那么克制,隐忍不发,固定的机位,久久的凝眸,看过之后回想,虽是彩色片记起来的却如黑白色调的水默画,蕴藉安然,但其中仍有一股作为抒情诗人侯孝贤特有的忧伤悲悯的调子悄悄地浮上来,如清晨未散去的烟岚,笼罩每个画面,萦绕于我的心头。早已经过了看山不是山,看水不是水,重又看山是山,看水是水,二十余年后再回首,生命蓬勃却不轻浮,死亡黯然却不凄切,生死界限相泯,生与死在静默中相交会,在每分每秒寂然流逝的时间里滴答作响,生命的秘密尽收眼底。下学归家的少年,细细品味着刚出锅的锅贴,生命的所有美味只集中在当下这心满意足的短短一瞬;家中,父亲正伏在地上拼命喘息,也许他的命就悬在小小的某一口气上,书桌上咯出的鲜血洒满稿纸,那上面,记录着他几十年的生命甘苦。青春期的阿孝第一次梦遗,翻身坐起,有些微微发愣,然后悄悄起身去屋外洗内裤,转身回来,看见母亲坐在父亲当年常坐的椅子上,抿泪给姐姐写信,告诉她自己被诊断为喉癌,门框和蚊帐压缩得微弱灯光下的书桌只占据画面一角,青春与死亡在如此逼仄的空间里相望。

其实,死亡气息尚未降临,衰颓与年轻的消息早就以另外的形式暗中互递,没有大悲痛,却给人久久难平的伤感,不知不觉潜入生命最隐秘的那一层,伴随父辈抑郁难已的回望,和阿孝们由轻盈而沉重的一生,也给我们的记忆增添了一幅幅永不消退的画卷。

阿孝考取重点中学,欣喜地接受每个人的夸奖,姐姐脆在地板上擦草席,漫不经心地说着她当年去台北考取一女中的经历,好像是说给大家听,其实更是说给自己。末了,她轻轻地说:“好可惜呀,都不能念一女中。要是那时候念一女中就好了。”然后直起腰,停顿片刻,突然站起来跑出画面。在镜头的深处,父亲摘下眼镜,整个身子颓然地倚在藤椅上,母亲一直低头擦着另一块席子。

姐姐要出嫁了,和母亲坐在塌塌米上,翻拣母亲当年的嫁妆,母亲告诫女儿婚后一定要当心丈夫的身体,娓娓讲述着和父亲二十年的婚姻生活:“身体要紧,其他都是假的。和你父亲结婚时不知他有病。结婚二十年,服侍了他二十年……”这个感觉足足有六七分钟的长镜头里,只是母亲一个人平静地叙说,窗外的雨声则越来越大,敲击着女儿和每个观众的心灵。

然后一转身,又是静默的大榕树,高远的天空,风清云淡,晴空万里。没有哭泣哀怨,打打杀杀的喊叫也杳不可闻,只是回望着那一段时间,和时间中淡淡的成长。有人死,有人依旧按生命亘古不变的节律,发狠地成长。有人乡愁成疾,有人不可回头地认他乡为故乡,乡音渐改,当雨而歌。有人一生重负,有人正姿肆地享受生命中最自由放纵的飞翔,待转头跨过那道联结现在过去、生与死的门槛之后,又满眼苍凉,童年已逝,接续前缘,继续父辈伤怀沉重的旧梦。 - “直到现在,阿哈咕常常会想起祖母那条回大陆的路,也许只有他陪祖母走过那条路。以及那天下午,他跟祖母采了许多芭乐回来。”

——朱天文《童年往事》

看这部电影的初衷只是因为它有一个会让人生出许多回忆和感慨的名字。看过后才明白这个以童年为名的故事讲的其实并不仅仅是一个小小的童年。而是一个长长的过程,如一条通向远方的长长的路。年代渐远,记忆湮灭。安静的男声缓缓道出一户普通人家琐碎真实的生活和涓涓流走的生命。很久以后我才知道,这部电影很大部分是他的自传,那个画外音就是侯孝贤自己本人的声音。

到底是侯孝贤的电影,节奏依旧缓慢,调子依旧沉闷,画面依旧恍惚如昨日。他小心翼翼地不肯轻易推拉镜头,一棵树一粒沙也要拍到它快要风化掉。

记忆中的画面一直是父亲芬明去世的那天下午,1959年,祖母带他去走了那条阳光很亮的回大陆的路。傍晚他和祖母回到家,屋里很安静,屋外都是孩子的欢笑声。父亲闭目躺靠在竹椅上,也许在听,也许什么都没有。

“窗外透进黄昏的天光和尘色,以及尘世各种声音,在他半睡眠的听觉中,过滤了杂质,变得缥缈而清晰。声音里有他女儿压低了嗓子在叫唤弟弟们回来洗澡,叫他们不要吵,爸在休息。”他的妻张氏生一女四子,他的母亲八十二岁,正在院中劈柴,一斧头一斧头的坎击声充实在黄昏里。

这是侯孝贤镜头里平平缓缓的生活。

好多朋友对我说,这部片子太闷,看不下去。我笑笑,自己又何尝不是。只是,我们有谁不是生活在这样的沉闷里?

一直觉得,侯孝贤的电影是孩子心中五彩的梦和大人心底淡淡的伤。我把这种想法告诉别人,他们觉得很奇怪,我自己却也说不出缘由。许多真真切切的生命穿梭在里面,朴素的,安静的,淡然的,却又都是无助的,漂泊的。

《恋恋风尘》的电影原声里有一首曲叫《直到番薯落土发芽,才知是生命的历程》。好喜欢这个名字。走在生命这条潮湿的路上,有时候阳光很美好,有时候天空有些阴暗。停不下,我们无法深深地生根于某一片固定的土地。一生到底有多长?然而在遥远得不能再遥远的地方,还是会有一片番薯地等着我们去扎根,发芽,安然地生长开花,弯弯曲曲的藤蔓上结出曾经的一路风景。

侯孝贤把这些风景小心地拍进镜头里,然后静静地放给我们看。

如果你也看刚好在《童年往事》,也许会同样感受到,长长的寂静里,时间在一点一点地老去。

如果你也刚好在看侯孝贤,也许也会看到,午后的那条通向远方的长长的回家路上,缓缓掠过身后的风景。 - 那是我们熟悉的南方景象。平淡而冗长的时光里不乏暴雨与台风,男孩在风雨里成长为顶天立地的男人,且将继续度过他白驹过隙的一生。

仍是村头静默不语的大槐树,仍是阳光雨水交替出现的亚热带季风气候。地板干了又湿,湿了又干。我们的一生长过朝生暮死的浮游,却短于缓慢长高的大山。苏东坡说:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”末了只好自我安慰:“唯江上之清风,与山间之明月,取之无尽用之不竭,为造物者之无尽藏也。”

他的父亲死了。他的姐姐嫁了。他的母亲死了。最后,他的祖母也死了。离开,或者死亡。这个世界以残忍的方式赐予他成人礼。应了尼采说的:“不被烧成灰烬,你如何得到更新。”

面对生命中历经的初次死亡,他似乎象征性地哭一会,表情却仍是木然的。面对沉静的神态,你无法判断那是冷漠还是压抑,抑或是对万物皆有定时的通透。也许那只是种懵懂与茫然把。年幼如阿孝,无法确定这个少言寡语男人的抽离,对于自己的生命有什么意义。

孩子就是孩子,不是先知。父亲已故,他一如既往地生长,成为一个外表强悍却内心脆弱的少年,带着三分倔强,七分茫然。他是一个领袖,却不是祖母预期中的“大官”,而是在一群同样迷茫的“小流氓”中充当了头子。他们在大街上晃荡,到处惹是生非,在江湖义气驱使下打群架,情窦初开为某个女孩驻足良久,顶撞老师不计后果,逛红灯区只为体验短暂新奇。

生活波澜不惊,并因此显得格外阴险。他们有的是空虚,无聊,以及大把的时光和自由。青春的热血和过剩的荷尔蒙无处发泄,只能指向反叛与破坏,头破血流也在所不惜。在不知天高地厚的莽撞下,被掩盖的则是不受关注的深深失落。

说“不受关注”,一定是相对的。你的血脉至亲绝不会对你不闻不问。然而,人人皆有舍近求远的倾向,张爱玲称之“贱”。所以,阿孝对祖母无微不至总是反应冷淡。很小的时候,当祖母唤着“阿孝古”回来吃饭时,他甚至因为老人有损自己面子对其感到厌烦。

他的失落感,源于与生俱来的野心。他渴望在更广阔的世界中确定自身的位置,对社会赞誉的重视甚于亲人的嘘寒问暖。小时候,我们总是把自己置于光芒四射的世界中心,把世界当做自己的附属物,认为长大即意味着无所不能。可我们会逐渐发现相反的事实:个体是渺小的,而且自己不如想象中那么与众不同。落差感让我们感到不适应,这种痛苦在青春期特别凸显——它源于身心发育的不平衡及认知的不协调。我们期待新的经历,期待力量爆发,期待与世界建立强烈联系,期待得到人群的肯定,然而一切不能如愿。尽管我们目光投向外部,身体急剧发育,心灵却苍白无力。

扯淡,不靠谱,杯具,怎么形容生活都合适。现实猛击我们一拳,然后告诉我们——对不起,您的认真用错了地方。记得多年前《九州缥缈录》中有句话甚为精辟:“小时候,我想要用我的力量保护全世界。长大后才发现,我连最亲近的人都保护不了。”

为阿孝年少的英雄主义划上句号的,是亲人一个个地离去。当他的脊梁变得日益坚硬时,却发现面对母亲那瘦弱的身躯自己无能为力。这个坚强的女人,曾相夫教子,喋喋不休,烧菜煮饭,日夜操劳,最终在疾病折磨下挣扎着死去。此刻的痛苦如此真实,阿孝漠然的脸终于开始扭曲抽搐,向来因压抑过多不满而沉默的嗓子也在啜泣中哽咽。那个快意恩仇的孩子王,那个忧郁迷茫的哲学家,那个做着白日梦的多情郎,那个充满危险气息的造反者,连同那个偏执孤傲又不知所措的年代,都随着母亲的过世而日益远去。

也许判断一个男孩是否成为男人,就是是否意识到自己神有所不及,力有所不逮。觉察自身有限性,故能明白自己该执着于什么,不再悲壮地以头撞墙。的确,那个姿态是美的,气息是浪漫的,可是除此之外还剩下什么呢?我们抹煞了生命中其它可能性去孤注一掷,牺牲真实的温度去祭奠虚妄的英雄主义。没有人可以宣称“我只要过程,不要结果”或“我只要梦,不要现实”,因为我们并非活在希腊罗马的神话里,我们不是日神也不是酒神。塞林格则说:“一个成熟的人将选择卑贱地活着而不是高贵地死去。”我们的一生在无数情境中权衡,而抉择的合理性意味着成熟的程度。

“谁的父亲死了,谁能告诉我如何悲伤;谁的爱人走了,谁能告诉我如何遗忘。”李志唱,我们生来就是孤独,我们生来就是孤单。当我们的目光投向远方,海子说远方除了遥远一无所有;当我们的目光投向外部,却得知对于这个世界自己始终是个陌生的局外人;当我们壮志凌云渴望建功立业,却发现自己不过是跳不出玻璃罐的蚂蚱;当我们赴汤蹈火想要平定四方,却发现世界永远战火不断;当我们垂垂老矣准备衣锦还乡,却发现物是人非家破人亡;当我们万念俱灰只盼叶落归根,却不知在那些狂热的追逐中根被遗落在了什么地方。

当那些和我们相依相伴的人尸骨无存,我们灵魂的归宿已不复存在。当理所当然和安之若素被抽离,我们失去赖以生存的根基,那些苦心孤诣死心塌地又有什么意义。那些和我们息息相关者,往往焦头烂额地侍奉老小,无声无息地生病,轻描淡写地死去。他们平凡得如同闲言碎语,如同温度和空气——当我们在冰冷死寂,缺氧无助时才意识到他们存在过,他们已失去。他们曾离你那么近,近到你可以熟视无睹,可以一心一意地关注国家大事,娱乐八卦,以及那些小文艺小忧伤小清新。

其实在世上,我们只有那么几个亲人。个人利益和公众利益之争已持续千年,儒道各执一端,儒说“舍生取义”“大义灭亲”,道则说为了“义”这种浮云去糟蹋自己是最愚昧的。但有一点似乎国人基本达成共识,即中国是家庭伦理本位社会。周杰伦的歌里“爷爷泡的茶,有种味道叫做家”,“家”也许就是中华民族的文化质感。

我们也许推断阿孝在母亲死后彻底懂事了,然而从片中看不尽如此。现实也是漫无章法的,不可能事事经得起逻辑推敲。侯孝贤也许有意在这部纪实片中进行自省。成长不是顿悟和突变,有些错误要在一犯再犯后才能被清醒认知。阿孝姐弟们仍任自己淹没在忙碌里,直到蚂蚁爬上祖母干枯的手,才意识到她早已死去。他们读懂收尸人眼中的谴责,心灵亦倍受捶打。

片中的奶奶是可爱的。那些生命中过不去的坎,那些愤怒忧伤,偏执绝望,到她这儿仿佛都成了云淡风轻的笑容和慈悲的细语。她经历了战乱迁徙和白发人送黑发人的变故,把最大的爱给了儿孙,最终平静地安息。她的脑袋不太清醒,或许也因此活得开阔,快活,无论命运如何颠沛流离,总如孩童般怀着返回大陆的天真愿望。

在很多情形下,老人都扮演了达观的角色,似乎在历经沧桑后已洞悉了生命的隐喻。如《女人四十》里唱“莫愁烦”的婆婆,如《天黑黑》里哼闽南小调的外婆,又如929《渺小》中的阿嚒——“可是阿嚒曾经这么说,其实每个人都不好过,生命不就是这样子而已吗?”

嗯,生命就是这样子而已。就算你是心怀天下的英雄,终其一生世界也未必为你改变一点点。你苦恼你愤怒,可世界本来就是这样子。你最终会对自己的平庸作某种程度的妥协,或许你应该感到满足。我们需要做的,是听天命尽人事,对个体以及自己身边的人负责,因为它们是构成我们世界的根基。扫好力所能及的那间屋,即是对生命最基本的忠诚。

在平安夜的哀歌里,在葬礼的黑白里,阿孝也看到了自己的一生。尽孝之事自己并非做得尽善尽美,而长辈们已相继离开。自己必须挺身而出,自力更生,承担人之为人应尽的责任,取妻生子,尽心尽力抚育后代,最后如父母般不幸病死,或如祖母般寿终正寝。一生虽平凡无奇,但亦问心无愧。

尹吾有句歌词:“繁殖吧,生命短促啊。”这或许道出人类潜在的逻辑。从宏观看,每个人都是沧海一粟,渺小脆弱转瞬即逝,这个悲哀亘古恒久。于是人们用养育后代来向宇宙证明自己的力量——我们不宏大,但我们长远,这就是我们的浪漫主义。

观看此片,画面低调,节奏沉缓,让我每每几欲昏睡,但我反复提醒自己,要睁开眼:

那些琐碎的细节,那些无法言说的情感,那些易逝的温暖和无力的坚韧——看,那就是你我的一生,无人计划已欣然开始,无人注释已匆匆结束。

- 虽说是童年往事,阿孝的童年却只是影片上半部的内容,到了下半部已开始有青春的气息了。对阿孝成长历程的讲述,似乎分阶段拼接了冬冬和阿清的故事,当然阿孝却要更叛逆一些。小时候偷家里钱,但说出真话后依然被母亲认为是扯谎。长大后成了街头混混,不过在兄弟要跟人火并时,他却坚持收在了病重的母亲身边。对一个叛逆少年来说,始终存在着一种越界冒险的冲动,但家庭的责任、亲情的依赖却又使他不得不压抑内心的欲望。从小他出入家门就翻墙而过,长大以后动作更是麻利之极,这样的出走与回归贯穿始终。虽然阿孝已能够纯熟地处理各种社会关系,但那堵阻隔心灵自由的墙壁却依然不倒。对阿孝爱情的回忆却是惊人地简洁,但一句话却改变了他的一生。虽然没有浓墨重彩,却同样能感受到纯真初恋所带来的心灵触动。

或许就像英文片名所提示的那样,影片真正关注的还是生死这样的重大命题。一个个孩子的出生在母亲口中似乎漫不经心,却明显能品咂到其间的酸涩滋味。那种历尽沧桑后归于平淡的大悲不恸,最是动人心魄。父亲虽然始终重病缠身,却是家里的精神支柱,他的去世对阿孝来说应是永难磨灭的童年阴影。少年时代母亲的去世带给他的不仅仅是悲痛,也混杂着成长的失落意味。而影片所谓的童年往事却是到了奶奶的去世而告结束,四个孩子面对着收尸者埋怨斥责的眼神一脸迷惘和愧悔,他们终于没有长辈可依赖了。这个时候他们才真正长大了,因为在慈爱的父母跟前,他们永远是长不大的孩子。在一次次地面对死亡之后,他们要开始独立面对生存,继续那些生存与死亡的交错轮回。

主题音乐还是那样悠扬动听,总能让人情不自禁的涌起满腔的乡愁。不过这次的乡愁已不是前两部里那种纯粹的人生记忆,历史、民族、政治的记忆也时而穿插,虽然自始至终还是纯朴自然的乡村景色,但略微已能感受到大的社会环境对个人命运的影响。

应该说这跟台湾人数十年来挣扎在返乡意识和本土意识之间的独特民族心理有关,这样的人文关注也一直延伸到了后来的《悲情城市》。特别是对阿孝父亲那一辈来说,迫不得已离开家乡来到这个遥远陌生的岛屿,总盼望着有朝一日能够得到回归,连家具都是买的易于抛弃的藤制品。但冰冷的政治隔阂又何尝给过个人解愁的机会?羁旅的游子一个一个地老死异乡。唯有乐观的奶奶还时而要带着阿孝回大陆,走在那永不会指往家乡的路上,虽然只是在寻找一种主观上的精神快慰,却看不出任何的无奈与悲凉,相反她的笑容里似乎还有种迷人的魅力,让人觉得她真的是回到大陆了。每次回来还要捡回很多的芭乐,还会怡然自得地玩起杂耍,而阿孝只是懵懵懂懂地跟着,恐怕无法理解她那种在寻找过程中的获得的快乐和满足。

当大陆亲人来信时,获悉他们大炼钢铁时代的艰难生活,父母总潸然泪下的懊悔没有把对方带到台湾。而台海空战时台湾媒体尽情美化自己的军队,阿孝因为对陈副总统的去世不敬而被留校察看,这样的历史痕迹只是淡淡的一带而过,却让人感觉到两岸同样荒谬的政治现实。

关于童年的回忆,本是从点点滴滴中去寻觅业已老去的情怀。导演将这一切娓娓道来,却是包含了极其复杂的情感。难得的是往事如此杂碎、影像如此丰富,叙述衔接却如此流畅自然。导演出乎其外的旁观视角,恐怕也是从父亲威仪冷静的眼神和母亲细说从前的淡淡口气中承继而来的吧。