小说家的电影 소설가의 영화(2022)

简介:

- 故事讲述了小说家俊熙(李慧英 饰)远道而来拜访后辈的书店,独自散步并遇见电影导演夫妇和演员,并说服女演员(金敏喜 饰)一起拍电影的故事。

演员:

影评:

1

在2021年的《引见》中,洪常秀刻画了一种迷离梦幻的人物关系:父亲在影片中睡去,儿子却在睡梦中醒来,二人的视点随即合二为一,面对着发生的同样事件,暗暗具有了两种不同的心态。在人物的思路混合却又有所区分的状态下,观众在冥冥中被赋予了某种将事件和情感解构为几种不同意义的能力。

法国哲学家吉尔·德勒兹在其著名的著作《差异与重复》中认为事物的真实状态是“三位一体”式的,即它们是抽象总体上的统一体,但根据具体观察和判断角度的取舍不同,它们又会呈现出不断变化演进的差别;不存在绝对的差异,综合同时又裂变的薛定谔态才是事物的本质,这也正是“重复”与“差异”的真正涵义所在。

在过往的很多作品中,洪常秀一直在巧妙地利用“重复”和“差异”之间的微妙联系来构筑作品的内核。比如在《北村方向》中,同样主题的事件一直以无缝衔接的方式一遍遍循环发生,但每一次重现银幕都会产生微小细节走向上的区别,最终引导了人物的内在情感走向,这样的构思堪称是德勒兹《差异与重复》思想的标准大银幕诠释。在《这时对,那时错》中,影片上下两个部分的结构几乎完全相同,但人物在交谈中语气和用词的细微变化,决定了故事两个相反的结局,这同样也是“差异与重复”观念的有趣应用。《在异国》的剧作结构几乎是在明示重复和差异两条内在主线:伊莎贝尔·于佩尔扮演的三个不同法国女性分别来到同一片海滩,住同一间民宿,遇到同一位海滩救生员,相同与不同在三个片段中交织在一起,形成了带着上帝视角的荒诞重现效果。

我们并不知道洪常秀是否真的读过《差异与重复》,但他确实是最热衷于用各种手段去变形呈现“差异与重复”关系的当代电影人。当我们以此去审视《引见》的时候,会发现他意图锻造的是另一种崭新的“差异与重复”的结构:在其中父亲和儿子虽然肉身分离,但却通过导演设定的一场梦境合二为一,在同体中经历相同的事件的同时,却又如神形分离的两个灵魂不断给出截然相反的暗示,形成了洪常秀电影中从未有过的惊人重叠又分裂的薛定谔态效果。而当我们顺着这样的思路审视《小说家的电影》,会发现它不但延续了《引见》中“一体两面”的设置,而且又有了相异的结构:它不再是重合中反复分裂又回归的过程,而变成了本体与分身相遇融合而逐渐主次交换最终被后者取代的此消彼长过程。

2

在《小说家的电影》的开头,女作家在书店、公园和登高望远的瞭望塔之间徘徊,遇到了书店店主、店员、电影导演和妻子、诗人等各种人物。她似乎和所有人都若即若离心存芥蒂,交谈经常是言语不合怨气丛生,直到她在望远镜中远远看到了在公园中散步的女演员,这样的负面情绪被突然扭转过来。通过电影导演的介绍,她和女演员相识,二人都看过对方的作品,立刻表现出不同寻常的互相欣赏。

一个颇值得玩味的有趣设置是,影片前半段中出现的次要角色都既认识女作家又认识女演员,只有两位主角在这同一天的一连串偶遇中,在庸众来来往往消失又出现的重复之中,终于瞥见了对方遥远的存在,并毫无障碍地沉入到对对方的崇拜欣羡之中——在一片“你好我好”的唯唯诺诺中,只有女作家站出来激烈谴责电影导演对于女演员的虚伪说教,使后者无地自容之余灰溜溜走开;在书店的聚会中,她们俩人用毫不遮掩的溢美之词互相赞颂,视其他人如无物;而她们二人像命中注定一样,决定要在一起创作一部电影短片。

影片中有个看上去实验色彩浓厚又意味深长的细节:女作家和女演员在饭馆中边吃饭边交谈,前者向后者倾诉文学创作中的困惑与瓶颈。这时窗外忽然来了个小女孩隔着玻璃紧紧盯住女演员。在瞬时间,影片中多出的这个视角和女作家专注的讲述构成了有趣的呼应关系,它们都指向了正在倾听的女演员,好似一个审视的两个不同侧面:在倾诉过程中,“眼睛”却在凝神关注对方的一点一滴反应。接下来人物的动作走向更是诡异,女演员起身走到店外和小女孩交谈,在同一个画框的前景,仍坐在桌前的女作家却拿起女演员的勺子从她的碗中舀出一勺食物放进嘴里,而此时女演员却带着小女孩离去。在无形中,人物之间产生了一种奇妙的交换,女演员和观察她的视点一起离去,但这个视点的另一面“倾诉”,却无声地“吞”下了女演员遗留在桌旁的“一个部分”。两个形象借由前后景分离却又在同框中视点交换和“互噬”的意念而完成了一次神奇的“融合”过程。它为她们的“同体演化”添上了匪夷所思的冷峻一笔。

影片直接跳过了短片的拍摄过程,而快进到了电影制作完毕在一间小影院的放映。这是女作家为女演员安排的一人专场:银幕上出现的是女演员捧着花束在花园中神游的画面,它美好、动情、愉悦;当我们意识到这是女演员在观看自己时,一股隐含着的自怜自艾情绪也悄悄流淌出来,特别是这部本是黑白影像的电影,只有这段戏中戏时刻才突然有了鲜艳的色彩。有意思的是,在短片放映的过程中,女作家来到了影院的顶楼露台,化作了在远处背向观众吸烟的身影;而女演员走出放映厅孑然一身,并没有和女作家汇合,影片随着这充满自恋情结短片的放映结束嘎然而止。

回溯整部影片,我们会发现它起始于对女作家不融于周遭环境的强烈个性描绘;但当她遇到女演员后,却好像陷入了某种“爱情”,在赞赏与被赞赏的热情中,形象逐渐模糊消退下去;而女演员则由在望远镜中一个微小划过的身影,被逐渐放大为情感细腻入微而魅力无限的银幕形象,当她从银幕上走下来的时候,女作家已经几乎隐身而去,被后者取代。女演员成为戏里戏外的真正主角。

这种在剧情内容上主角地位的转换迁移构成了《小说家的电影》具有魔幻魅力的表象。但当我们仔细回味影片中二位主角从第一刻相识起就被渲染放大到极致的古怪相互崇拜,它更像是在愤世嫉俗又百无聊赖中的沉郁自我,猛然发现了自己光彩照人的另一面,而沉入到对于后者毫无节制的幻想之中。似乎肯定与自我肯定都已经不能满足它对另一半的热情,只有把它拍成一部电影让其形象在银幕上永存,才能满足如是对自身愿望的美好“意淫”。于是,《引见》中父子二人尽管合为一体但又互相疏离敌视所造成的矛盾分裂,在《小说家的电影》中转化为了两个自我之间的过度爱怜;“差异”之间的互相怀疑与漠视化作了身份重叠之后的某种无度升华。

3

洪常秀影片的魅力很大程度上来源于对日常状态下人物“情绪异动”的瞬间把握。在某些时刻,这样的异动会带来突兀的氛围转换,让观众猛然察觉到在人物表层寒暄甚至是“废话”的背后,隐藏着的另一层不为人知的潜层思路——如本片中女作家面对导演几次毫无征兆的突然情绪爆发式谴责;而在另一些时刻,它则焕发出某种直接来自于导演内心的情感悸动,比如当女演员沉入影院的黑暗中,看着自己的脸庞变为绚丽的彩色出现在银幕之上时,刹那间观众意识到她好似在阅读一封银幕情书,而它被嵌套在《小说家的电影》这样一封架构更“宏观”的情书之中。

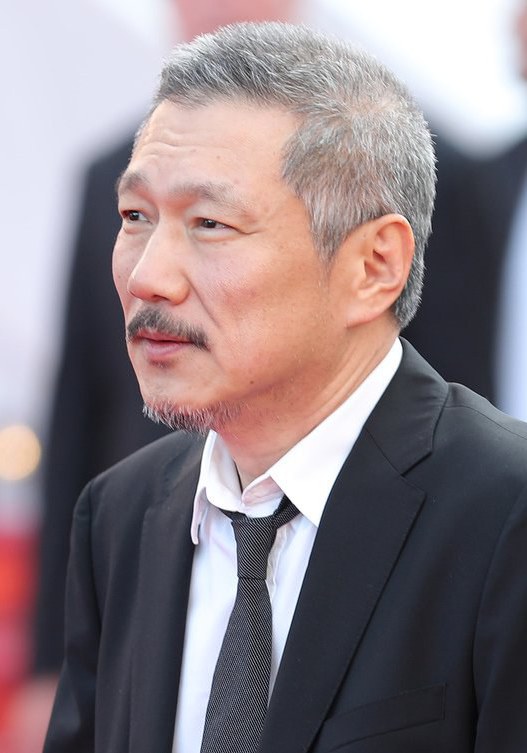

我们都深知洪常秀和金敏喜二人之间沸沸扬扬的情感纠葛,以及数次分手又复合的传言。他之前的数部作品如《独自在夜晚的海边》《克莱尔的相机》《之后》《逃跑的女人》都可以看作是为金敏喜因为绯闻而受损的个人形象所做的毫无保留的“洗地”式修正。在《小说家的电影》中,洪常秀似乎是进入了另一个崭新的高度去洗刷高亮金敏喜的形象:他通过精巧的剧作构思,化身为女作家而与金敏喜在精神上联结成为了一体,借助“一体两面”幻化成了他与金敏喜“联合体”中的一个侧面,去表达后者也许在真实生活中无缘表达的强烈观点——对世俗、平庸和背叛的强烈唾弃谴责,以及对代表金敏喜的“另一半”几无节制的赞赏和喜爱。这样的热情在影片中以潜移默化的方式逐渐积累,在最后达到了如此动情的高潮,以至于我们甚至感觉金敏喜本人都被挤到一边成为了配角——真正占支配地位的是所有这些形象、故事和对话的初始创作者,也就是导演洪常秀本人。

如果说《小说家的电影》内在洋溢着一股压抑不住的自我爱怜情绪的话,在第一层潜文本中它似乎是金敏喜本人的自我审视和欣赏;但在第二层潜文本下,前者只是一个爱恋的对象,真正起主导地位并沉迷其中无法自拔的,是银幕外摄影机后那股操纵者自身无以复加的迷恋情结。要说洪常秀影片中复合多层又耐人寻味之处,正是在于他将这样价值莫辨的异动情绪,通过冷峻又刻意的庸常层层包裹起来,用充满潜台词的手法组合成了一部貌似波澜不惊的对话电影。

不过,洪常秀的复杂之处还不仅仅如此。他还有另外一个自我审视和批判的视角。当金敏喜扮演的女演员从放映厅走出却看不到女作家时,她独自一人坐在等候长椅上神情迷茫怅然若失。那银幕上迷恋情结的升华在高潮过后似乎更多带来的是疲惫与困惑。她好像在向自己也在向摄影机提出问题:那无度沉迷的情绪巅峰过后,留下的究竟是什么?如是瞬时高潮过后的瞬时怀疑在影片的结尾一闪而过,终于为它画上了一个过眼云烟一般的茫然句点:情感与虚空似乎是无法被分离而结为一体的两个“自我”,它们相伴而生如影随形,却又永远是一个生发时而另一个消失,留给人的是极致过后无法填满的欲望沟壑。它也恰如影片结束时女作家和女演员两人所处的情感位置。

本文作者著有:《》/ 开寅,2022年5月,北大出版社

对于洪尚秀作品序列较为熟悉的观众,可以在近几年他几乎每年都创作的作品中窥探到一些不同创作时期作品所展现的导演不同创作姿态的变化。

在中后期的洪尚秀作品中,他用一种近乎可以说是一劳永逸的方法论展示了自己已然颇具规模的两个创作方向——从《在异国》到《江边旅馆》,从《北村方向》到《独自在夜晚的海边》,这些作品或纯粹或杂糅地展现了后期洪尚秀的两种创作思路:或以玩弄结构为主,或以情绪调动见长,这些都是批评家们在谈论洪尚秀电影时的老生常谈了,但正如他的电影情节一般,异质感的置入其实早已开始。这几年间,对于洪尚秀而言,一个新的创作阶段正在发展,并在今年的《小说家的电影》中得到进一步的完善。

或许可以追溯至《草叶集》开始,洪尚秀开始在自己的电影里进行更多的新尝试。不论是《草叶集》中用写作模糊多层叙事空间的手法,亦或是《逃走的女人》中自然发展的双重视点,都是在从前的洪尚秀影片基础上发展出的新颖的构筑手法;而到了去年的《引见》和《在你面前》中,前作的影响力被进一步模糊,洪尚秀极力呈现出一种与过往电影都不同的“暧昧”状态。在《引见》中结构作为框架,虽然坚实可感但仍是居于幕后;而情绪则并不是连贯的;在《在你面前》中则是相反的,通俗的结构映衬的是循序渐进的情绪。此消彼长之间,并没有十分强烈的主导者,因而,寻找过往洪尚秀电影中那种可以被强烈感知的元素不再是可以借鉴的经验,这种异样感同样也体现在最新的《小说家的电影》之中。

若果单从我们最熟悉的“结构”这一概念上来讲,《小说家的电影》中不乏与《之后》同质的片段:由偶然驱动的一种必然的发展方式,并在一定程度上进行时空的跳跃。然而正如前文所述,在当前的创作阶段中,洪尚秀刻意地模糊了一些他过往作品中最尖锐的特质,比如说,在《之后》中运用得炉火纯青的“现实的不连续性”,在《小说家的电影》中几乎不曾存在,唯一保有了原来这种变奏方式的局部转瞬即逝:金敏喜初次出场的入镜方式是坚决的,由上一个场景中小说家与导演夫妇三人的谈话和相继出镜,即刻转移到一个甫一开始固定机位的空镜,金敏喜由画面右边以倾斜直线的运动方式入镜几秒后才被捕捉,随后镜头才开始跟随她的动作,逐渐接纳上一个场景中已经出现的三个人物,然而这种方式却不能说是“突然”的(正如许多经典的洪尚秀电影一样),因为这种时空的错位感其实早在几个镜头之前已被交代给了观众,因而在很大程度上被消弭了:当小说家举起望远镜,高空俯拍镜头逐渐拉近林间小道和其上三三两两的路人之时,其实才是金敏喜真正第一次出现在镜头之内的时刻,仅此一镜,便已隐晦地消解了可能存在的时空不连续性。

总的来说,在《小说家的电影》中,除去结尾的大幅(我们其实并不得而知)时间跨度之外,叙事的进程是线性的也是连贯的,不存在被打断和拼贴的语境——换句话说,《小说家的电影》中的结构是隐于底层的。

而除此之外,更大的改变则由镜头语言来呈现。

当小说家与导演夫妇喝咖啡聊天时,拿起了导演的望远镜望向大楼外,镜头切换成洪尚秀电影中极其稀有的高空俯视视角,并向下方的林间小道逐渐拉近,而画外的对白却仍然停留在三人的闲聊里:这种在洪尚秀电影中闻所未闻的声画分离方式,正正是洪尚秀新创作阶段正在发展并逐渐成熟的最好体现——在之前的洪尚秀电影里,镜头与被拍摄的人物之间虽然总是具有一定的距离,但那是一种平等的对视和观察的角度,镜头所提供的是一种平视的在场感。且从另一方面来说,洪尚秀很少会让观众的知觉意识高于叙事进行的速度,而这种高空俯拍和让镜头提前进入下一个场景的方式,几乎是给予了观众的感知一种优先于情境去发展的权力,二者就此错位,观众不再需要如往常一般“被动”地通过抽象化的符号式人物进行信息收集从而得以跟上节奏,相反地,观众已早早被提前明示了接下来的叙事走向,而叙事空间中的人物才是“后知后觉”的一方;“未知”被导演主动交出而不是刻意留白,过往洪尚秀电影中在情境不断发展的同时与之博弈的观影方法论,在此处已然不适用,因为导演并没有想要对观众有所隐瞒,或者说并不想与以往一样模糊“被观看”的主体。在场的平视不复存在,取而代之的是一种纯粹来自外部的单向凝视(小说家对景色的凝视?观众对电影的凝视?),观众被剔除出洪尚秀的叙事空间,这一层视角被与整个结构分隔开来。

同样的手法出现在影片的后半段,当金敏喜与小说家在饭店吃饭时,金敏喜拨打了一个电话,对答之间,电话那头的声音依然清晰地传到观众的耳朵里——若是早几年的洪尚秀,大约是不会做这种提前揭露关键信息的处理,因为从这一段开始,观众的感知就要比叙事中的小说家更超前,也即是通过对话内容得以十分轻松地知晓电话对面的人正是在影片一开头小说家拜访的书店老板。情境中的小说家直到与金敏喜一同前往目的地的时候方才知晓这一“偶然”的动机,而这,本应也是叙事结构“图穷匕见”形成闭环而观众恍然大悟的瞬间——如果这部电影是2017年的洪尚秀拍的话。

不仅如此,《小说家的电影》中体现洪尚秀新创作阶段的另一个重要元素便是导演的缪斯,演员金敏喜在电影中作用的变化,和导演对其形象使用方式的调整。

在过往的洪尚秀电影中,金敏喜大多情况下都是作为一个平衡发展节奏的锚点和多重语境的发起点出现。她在洪尚秀电影中的作用,很多时候都是用于连接银幕内外的:她的存在,提供给观众一个进入情境的通道,也将影片中的情绪和多义性蔓延到银幕之外。正因如此,在许多情况下,金敏喜的存在是必须的,但同时这个人物形象的内核也是较为僵硬的,她承担的任务允许她的角色在情境中一直延伸和自我填充,她的情绪可以是饱满的,但作为最主要的视角来源,从她身上出发的构筑形式自然也是单向的,需要通过其他人物和场景进行侧面补充(《之后》、《独自在夜晚的海边》、《这时对那时错》)。而在《小说家的电影》中,至少在绝大部分时间内,金敏喜卸下了这种重担,自然而然地,我们见到了一个从未在洪尚秀电影中见到过的,如此自由的金敏喜,一如《小说家的电影》的表层基调一样,轻松且诙谐,肆意地在情境中挥洒、游走,就连她在电影中的肢体语言都一改往常的内敛和文静,变得极为活泼和外放。

而她重拾过往形象的最后20分钟,也在这种“反常”的映衬下显得弥足珍贵,因为这其实是来自于洪尚秀和金敏喜二人最真挚的表达。当最后的20分钟里,金敏喜坐在影院的座位上,屏幕渐黑(影院灯光渐熄),镜头切换到新的语境中,又旋即重新归于原来的时空时(在这里的假剧终使得观众终于重新找回了与导演博弈的快感!),标志着在本片绝大部分时间里摒弃自己熟悉创作方法的导演在影片最后重新回归到用双重凝视构成互相嵌套的手法上,银幕内与银幕外形成的互文(金敏喜与洪尚秀/女演员与丈夫、观众与金敏喜),多重语义的叠加,是洪尚秀和金敏喜献给彼此和电影的热诚,一如《逃走的女人》结尾定格在影院银幕上的镜头,感染力远远超越一切可以被量化和习得的技术。

诚然,《小说家的电影》依然还是洪尚秀的电影,那些他的影迷们最熟悉的细节依然存在——窗外盯着金敏喜吃饭的小女孩就像《独自在夜晚的海边》中那个在远景里擦玻璃的人或者《草叶集》中不断上下楼梯的女人,是洪尚秀作为导演在自己作品中留下的另一种能够被延伸的可能性。但我们也能通过本片清晰地看到,一个新的创作阶段正在洪尚秀的导演生涯中生成:他的创作方法论变得无比轻松,对于情境的捏合信手拈来,一切的元素排列都可以举重若轻,以最轻盈的姿态拍电影,仿佛就像孔夫子的那句话“从心所欲,不逾矩”。

众所周知,洪尚秀的电影从大概2010年代初期开始有了很大的转变,他在这段时间内的作品与最早期的作品十分不同。而现在,我们很有可能又要再一次看到洪尚秀风格的转换,让人不由得不继续期待:2023年的洪尚秀会拍出什么样的作品呢?

写于德国柏林,2022年2月16日,《小说家的电影》首映之后。

本文发表于“独放”公众号

作者:Jake Cole(2022-02-16)

译者:Pincent

洪常秀的新作《小说家的电影》以知名作家俊熙(李慧英饰)抵达书店开场,书店里的空气中充满来自银幕外的声音,听上去像是来自争吵中的一方。在洪常秀的电影里,角色之间的冲突往往不至于爆发,开头这一刻几乎是刻意地掩盖了这可能是一部最不以冲突驱动的作品的事实。实际上,俊熙在整部电影中的确一直游走在与人产生摩擦的边缘,但却几乎都立刻收了回来。

俊熙来拜访曾经同为作家如今经营着这家书店的后辈(徐永嬅饰),她们的闲聊中有一些紧张又温和的起伏,俊熙责备后辈没有和她保持联系并且还体重增加了,随后俊熙还偶然遇到了电影导演朋友朴孝镇(权海骁饰),她又因他(本计划但)从未改编过她的书而与他对峙,并指责他因项目的商业前景黯淡而犹豫不决,然而经过几分钟的消极责备后她又不再提了。

《小说家的电影》不属于洪经常拍的那些时常发生在酒后争论时的、关于男人和女人如何看待自己以及如何互相纠缠的情景喜剧,这次他的重点在于年近70岁的俊熙如何仍在努力实现她不满于现状的创作精神,洪巧妙地将电影离散的节奏同女主写作瓶颈期的挫败感联系起来。

与孝镇的重逢促使俊熙考虑将拍电影视为她创作意愿的一种表达,她的这种创作动力在电影早些时候的一场戏里有被间接地表现,她与书店老板和她的年轻女员工贤宇(朴美姬饰)一起喝咖啡,贤宇提到她在做语言治疗的兼职工作并且懂得使用手语,好奇的俊熙让贤宇将她写的书里的一句话翻译成手语,这位年长女性在倾听和理解每个手势的含义时显现出的专注和喜悦,暗示了她有兴趣将其写的文字转化为视觉表达。

当俊熙在城市公园里遇到著名女演员吉秀(金敏喜饰)时,这种创作意愿又进一步被增强了。她们俩在寒暄之后迅速建立了连结,当吉秀将小说家介绍给她丈夫的侄子、一位颇有抱负的电影工作者京宇(河成国饰)时,俊熙给他们讲了一个她会撰写剧本并至少部分执导的短片构想,没有固定的故事构思,她脑海中只有一些松散的画面和角色互动的想法。这位作者逐渐构想出一个相对沉静、温和的观察性电影的想法,这听起来就像在描述洪常秀本人的电影。

《小说家的电影》充满了对洪惯常技巧的调侃,似乎暗示着他在玩笑性地自我指涉。也就是说,他以对话驱动、视觉上相对朴素的电影风格经常被认为是“文学性的”,而这部电影以更广泛、更奇妙的视角审视了一位已在一种媒介中取得成就的艺术家如何在没有任何规则和标准的基础上进行另一种媒介上的创作尝试。

并且,洪也在他的艺术探索中进行了有层次的视觉实验。导演放大了这部电影摄影上的黑白对比,因而某些时刻的天空看起来像是被渲染成了一片白色的负空间,有一个低角度拍摄公园里的一小段石阶的镜头看起来让人觉得像通往天堂的阶梯。他还改变了他通常使用的角色在中心的构图方式,比如在公园里的一些其他时刻,他将角色放置在构图的边缘,以强调他们身后冬季树叶掉落后树枝的锯齿状,这几乎是表现主义风格的形状。

洪继续在他一贯的主题和视觉标签上添加褶皱,直到结尾电影完全被交给了俊熙所拍摄的电影。这是一部没有明显叙事指向或小说结构甚至可以说是不成规矩、近乎天真的作品,反而在这部俊熙的电影里,能看到作者对影像自身能够传达的力量而感到的欣喜,这重表达与电影先前她对手语的着迷形成了闭环。通过与和她自身职业思维方式不同的人交流思想,她对新鲜形式的探索使她变换了一种文体(媒介)。从元文本的意义上看,这也体现了洪本人的探索。

在电影的早些时候,俊熙承认她写作的瓶颈至少部分源于“我必须不断地将微小的事情夸大为有意义的东西”的感觉。《小说家的电影》表明,洪还没有穷尽他从最平凡的细节中生成意义和美的创作方法,也许他最好的作品还没有出现。

原文:

这是一部关于创作的电影,关于创作者的电影。一个去找寻的过程。再记忆的回环中,一开始是听觉,到视觉,到嗅觉,再到味觉。电影的女主人公,小说家,最终在金敏喜的脸上,在纯粹现象学意义的脸上获取了她对生活的全部感知,全新的创作灵感。

洪用黑白电影的形式,去表现了一开始小说家内心的,内在的空洞。也是小说家生活最直观的展示,人与人都如此的贫乏、空洞。人与人之间充斥着虚伪的客套,伪善的言辞。在影片的最后,彩色才显现出来,伴随着的是金敏喜纯真而又富有灵气的脸,就是在这张脸上,小说家获知了关于生活的色彩,洪也获知了关于自己的色彩。

在某种程度上,这不是一部电影,这是一场实验,一场关于感官的实验。电影开头,在那个书店里,小说家请教女店员手语的过程。她让在场的所有人都假装聋子,画面突然失去了声音。面对寂静的,同时还有观众。观者也在想象着无声的世界,声音不在,但意义还在,双手不同姿势的变换之中,意义在不断的生成。这是一个关于听觉的实验。我们只能在无声处去觉察声音,去觉察意义。

紧接着,是视觉的实验。小说家对着一台望远镜向外望,一种纯粹的视觉的延伸。同时,视觉的不在此处意味着一种逃离。面对导演夫妇的陈词滥调,虚情假意。小说家借由望远镜,抵达到了别处,企图逃离这个平庸乏味的场域。从而完成了一种在场的不在场。

然后,是嗅觉的,在公园,对着远处在公园饮食的游客。食物的气味激发了拥有敏锐嗅觉的金敏喜,但小说家并没有获取这样的感知。金敏喜敏锐的显然不仅仅是嗅觉,她敏锐的是她的生活。她是一个具有如此生命力的人,对生活充满热爱与感知的人。而小说家所缺乏的,所寻找的正是这种对于生活的敏锐。

最后,是关于味觉的。金敏喜与小说家在餐馆吃饭,金敏喜出去与门外的小女孩对谈,小说家轻轻的用勺子在金敏喜的碗里挖了两口饭,送到自己嘴里,细细品尝起来。去感知一种别样的滋味,一种他人的感受,小说家迫切的想突破自身,去感受他者。

正如前文所说,小说家在金敏喜的脸上找到了她所要寻找到的一切。这可能也是洪所想找寻的和找寻到的。毫无疑问,洪借着这部电影在回应着自己的生活,对金敏喜的爱。

我们在评价洪的电影时,往往会陷入一个陷阱,由洪自己为观者搭建的陷阱。我们评价洪,往往不能在单独的一部中去做评价,我们必须得把作品放入洪一整个作品序列中去估值,而洪自身也在有意识的去构建自己的电影宇宙。在某种程度上,洪的电影只在自己的宇宙中显现价值,而我们去妄想把握他,也只能被他牵着走,进入他所创建的宇宙,受他摆布。

影像在洪那里,作为自由的书写,俨然已经成了他生活的一部分。