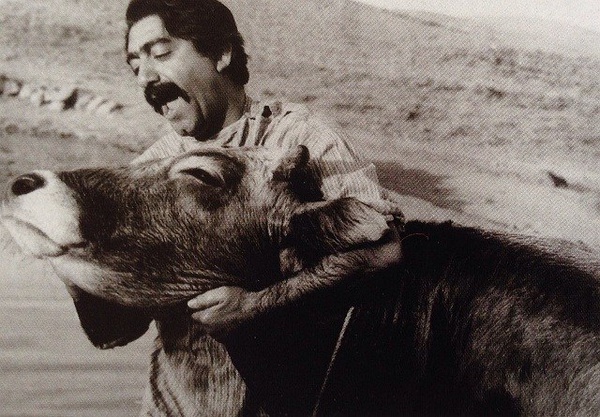

奶牛 گاو(1971)

又名: 母牛 / The Cow / Gaav / Gāv

导演: 达里乌什·梅赫尔朱伊

编剧: 达里乌什·梅赫尔朱伊 Gholam-Hossein Saedi

主演: Ezzatolah Entezami Mahin Shahabi Ali Nassirian Jamshid Mashayekhi Firouz Behjat-Mohamadi Jafar Vali Khosrow Shojazadeh Ezzatollah Ramazanifar Esmat Safavi Mahmoud Dowlatabadi Parviz Fanizadeh Mahtaj Nojoomi

类型: 剧情

制片国家/地区: 伊朗

上映日期: 1971-08-26

片长: 105 分钟 IMDb: tt0064356 豆瓣评分:8 下载地址:迅雷下载

简介:

- Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时,他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系,那些村民急速处理尸体,并当在Masht Hassan回来时,他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了,他开始在谷仓里度过他的全部时间,吃干草,并且慢慢地觉得自己就是母牛。

演员:

影评:

电影技术进入伊朗并不比其他国家滞后,但发展却异常缓慢,最初只是国王从国外引进,用于宫廷消遣,纪录日常生活。二三十年代,一些国外学习归来的人,开始将这个“宫廷艺术”带入民间,制作真正意义上的故事电影。1929年,曾留学莫斯科学习电影的奥瓦尼斯·奥哈尼安,拍摄出伊朗第一部故事片《阿比·拉比》;随后在印度学习古波斯语和历史的阿卜杜尔·侯赛因·赛班达,转而学习电影,并在孟买拍摄了伊朗第一部有声电影《罗拉之女》(1934),之后他又拍摄了几部改编自伊朗神话和传统的电影。

1936年塞班达回到伊朗发展电影业,迫于经济原因,没有成功。这一时期,伊朗社会虽然出现一些商业影院,但主要放映进口电影,本国电影仍然依靠几位国外学艺归来的先驱,以小作坊形式制作,不成规模。二战期间,伊朗的电影发展陷入停滞。战后复苏阶段,从国外学习归来或有电影经验的人自然成为主力,此时伊朗电影才真正意义上开始商业发展的道路,专业的电影公司和现代化制片厂相继建立。

但伊朗的电影市场仍和二战前一样,以放映欧美电影为主。本土电影工作者效仿商业电影套路,结合传统文化,尝试制作吸引人的电影。他们从西方汲取营养,包括德国的制片厂制度、法国的电影俱乐部文化、意大利的新现实主义等。五六十年代相继从国外归来的年轻电影人,在严苛的宗教、政治、经济环境下寻找表达的素材,同西方电影竞争。

《奶牛》的导演达瑞许·迈赫尔朱伊正是这批人中的一员。年轻时留学美国,在加州大学先后学习电影和哲学,[奶牛]是他回到伊朗后拍摄的第二部作品,是在一次不成功的商业尝试之后,拉开伊朗电影变革序幕的探索之作,也开启了伊朗电影真正意义上的本土化叙事,被认为是伊朗电影第一次新浪潮开山之作。

达瑞许出生于1939年,童年阶段,伊朗电影毫无起色。1959年,他来到美国著名的加州大学洛杉矶分校学习电影。但是,由于学校教育偏重技术,达瑞许转到了哲学系,直至毕业回国。

回国后,达瑞许拍摄了一部商业电影,模仿西方电影的惊悚情节,但并不成功。此时的他,仍需在自己的电影中,寻找到与伊朗观众和现实相契合的点。于是,面对影院泛滥的庸俗娱乐电影和国内凋敝的社会现实,他把目光转向了对现实的观照,走出对商业电影流俗的模仿。《奶牛》的出现,打破了充斥在当时伊朗电影中的歌舞生平和宗教神话。

影片受国家资助完成,但在审查机构却碰了壁。电影中出现的落后乡村、愚昧农民,是伊朗政府不愿看到的。就批判而言,《奶牛》做得非常隐晦。它把焦点放在了名叫马什特·哈桑的农民身上,故事极其荒诞,但场景又极其写实。

哈桑只在乎自己的奶牛,终日与其为伴,比对妻子还好。他每天牵着牛,给它洗澡、喂食,成为村民取笑的对象。村里没什么大事,孩子成堆,喜欢戏弄傻子,村民们则笑着围观;只有年轻的埃斯拉姆是村民眼中稍微“知情达理”的“文化人”。除了村长,他们就听从他的意见,村长也常常向他咨询,似乎并不想管事。对于经常来村里偷盗的邻村人,村长也从没有做出什么实际举动来遏制事情发生。

后来有一天,哈桑的奶牛突然死了,村民们怕他接受不了这个现实,于是在埃斯拉姆的建议下,联合他的妻子一起撒了个谎——对外出归来的哈桑说奶牛丢了,已经派人出去寻找,等过一段时间之后,哈桑适应了没有奶牛的生活,事情也就可以这样过去了。

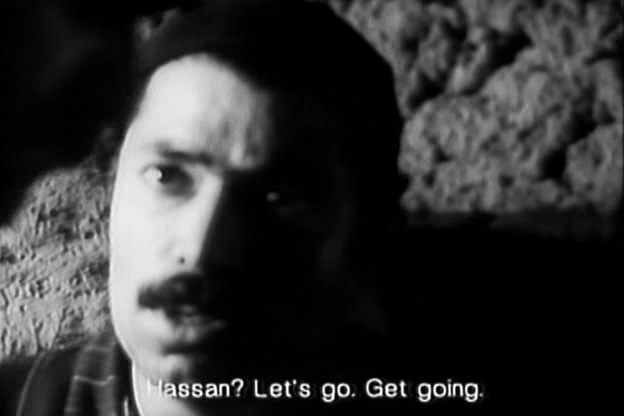

事实却并非如此,哈桑因为找不到奶牛而渐渐变得疯癫,不仅把自己当成奶牛住进牛棚,还把村民当作要加害于“它(奶牛)”的敌人,呼喊着等待哈桑回来拯救自己。于是,埃斯拉姆决定和两个村民一起把哈桑送到城里医治。路上,下起大雨,泥泞的道路加上哈桑的反抗,让他们走得异常艰难。终于,温和的埃斯纳姆失控了,扬起皮鞭疯狂抽打哈桑,驱赶他前行。

某种意义上,哈桑真的变成了牛。看到此景,同行的两个村民惊诧地望着埃斯拉姆,埃斯纳姆也很快意识到自己的行为超越了界限。他和哈桑一样陷入某种精神的癫狂,虽然只是一刹那。

《奶牛》一方面避免了当时流行的商业情节剧俗套,另一方面也没有借用传统的波斯神话说教或猎奇。通过哈桑的奶牛突然死去的事件,以他和村民在这一事件中的表现作为叙事线,呈现了个体(哈桑、埃斯拉姆等)和群体(村民)生活的对立与共融,某种程度上,借此实现了对人和人群关系及其所处生活环境的反思。

影片故事中的乡村在现代化的语境中,常被视作传统与愚昧、淳朴与无知并存的地方。乡村在此不只是一个空间概念,更是附着了一个民族的文化传统、生活习俗与集体记忆。它在第三世界国家像现代化过度的过程中,承载着极其浓厚的人文传统的意义。

把奶牛当成唯一的哈桑和村民的形象截然不同,他不在乎村里发生的任何事情,和傻子一样是村民取笑的对象。当他真正变傻之后,村民身上的善良属性则又使他们联合起来上演一场骗局。乡村在这里不是乡愁,也不是单纯的落后与愚昧的象征,而是现代观念下,传统乡村所具有的身份和生活意义所受到的冲击。

达瑞许在拍摄群戏时,尤其是在象征着村子中心的水塘旁发生的群戏,多次采用俯拍镜头,将人物置于景深中部或远处,在把村民作为围观者的同时,也把观众置于相同的位置;而在拍摄哈桑和村民陆续来安慰他的戏时,场面调度紧凑,镜头变化丰富,那一张张“无意义的观望”的面孔仿佛又有了生命的张力。

故事在荒诞之外,还加入了一对年轻男女的爱情戏。村里一个男生因为假装出去帮哈桑找牛而住进一个女生的家里,后者借机主动向他示爱。这个不经意的爱情故事,穿插在无聊的村民生活中。直至最后,哈桑死亡,村民们为这对年轻男女准备婚礼。纪实镜头下,仿佛传达出一种朴素的原始生命力。

好的隱喻電影是這樣的:在過程中與電影的內容對話,在詮釋過程中使其意義展現。導演所做的小村莊實驗,在數十年後拉斯馮提爾和漢內克也同樣做了:創造一個小村庄,在裏頭實驗做一趟實驗,觀看人性的極端卑微與可笑,那善良、愚蠢而脆弱的人性。片中對所有視覺性類比做得相當徹底──一是「觀看」:對牛的戀物觀看、左鄰右舍探出頭的觀看、女人們像是巫婆一樣從全身黑紗中露出的那雙凝視眼睛、從小窗中看世界的男人、從宛如兩隻牛眼的窗戶中偷偷訕笑著世界的老女人,以及從牛棚窗戶中看著發瘋的Hassan的眾人們。二是這個主人與牛的類比,從Hassan與牛、瘋子與他主人般的捉弄者、到最後Islam又儼然成為統治成為牛的Hassan的新主人,導演要說的呼之欲出,早在中間Hassan聽聞牛跑了那時水灑了滿地跪坐在地上的崩潰場景時,不知為何很自然地想到布紐爾,想到布紐爾的驢子這樣默默地穿梭在一些片子的中間,然後想到《泯滅天使》中那些動物突如其來的凝視──無非是牛與牛棚,繩子與圈養,人與群眾、社會的畸零人與暴凌者──就影片而言,導演並沒有批判這些單一個人,他們如此善良以至於你必須相信他們總是善於助人,這是個善良的村莊,街頭巷尾處處接應的群體社區,只是,是誰圈養了誰、牛又為何會死、Hassan又何以變成自己的牛?

又是一次意識形態屏障的哲學思考論文。伊朗新浪潮的開山之作並非我所以為的那傳承自新寫實主義與兒童電影的寫實佳作,更多的,是這個高超的隱喻戲法串聯的哲學性批判,並且通篇不打算用到任何一種哲學電影必須用到的詞彙(與深度內容),它就這樣包在一個奇異的寫實故事之中,這是以新寫實主義角度往哲學批判一窺究竟的一部奇片。

透過片中那敵人般總是見不著臉的Boulouris人的觀看,將整個批判提升到社會意識層級。Hassan問牛怎麼可能會跑?我的牛怎麼可能會跑出去?牛當然不可能跑出去,就像這個村莊的人永遠不可能走出這個村莊一樣,那座山丘間的山谷便是《泯滅天使》中那道隱形的意識形態鴻溝與屏障,這村莊的人守在村口抵擋著Boulouris人的入侵、這個村莊的人永遠不用工作一樣(他們的生活到底是什麼?),他們在這個小村庄中看著所有的事情而絲毫不用去思考外面的世界──因為這個村莊,就是那座牛棚,所有人被關在這裡面,而牛當然只能這樣莫名其妙地暴斃在裡面的。

導演比布紐爾精彩的在於他設定的群眾意識社區是一種有機體,而非一種單一歸化的群眾意識(猶如布紐爾所談的:宗教、信仰與階級,這都太整齊劃一的概念了),Dariush Mehrjui的屏障內是一個活生生的社會,當Hassan失去了他的奴役時他自己成為一個失去思想產物(在伊朗的語境中應該說是生活重心所有)的「空殼」,於是他變成了自己的牛,他必須新陳代謝自己的生存意義。同樣,當善良的Islam為了解救他的這隻新牛(變成牛的Hassan)而想將其救治(將其恢復社會價值)時,他必須像打一隻笨牛那樣地推動著牠、他必須奴役牠!一個人接著另一個人,成為價值的奴役者,意識形態自行轉動,一代換一代的新陳代謝。另一個對比組是那位瘋子和他世故年輕的看守者,他們則採用另一種宣告無法救治的消極態度(來經營他們的主僕關係),於是他們可以這樣玩心肆意、偶爾讓瘋子成為小孩子群眾霸凌的愚蠢對象,所以他們可以在這個村莊優游自在過活──但認真愛他的牛的Hassan不能,善良的Islam也不能,所以他們死了,或者離開了。

另一點精彩之處在於這個群眾意識更可意指一種承載思想的形式(也就是所指與能指的關係,想必在六零年代這些概念很火紅),當人成為為牛而活的人,當他的思想財產本身受到剝奪時,他變成為無意義的能指本身──一個空洞的能指。(他們傳言說那位瘋子是去了城市回來就瘋瘋的,那麼城市究竟又有什麼東西剝奪了他的思想?);而同樣,這個牛已不再卻住在牛棚裡、成為牛的隱喻,亦可放大到整個無所事事的村莊便是這個將其空洞所指自動更新以便保護的牛棚(能指物),也許當時伊朗普遍存在著這種與被隱形封建思想所奴役的零落社會,它與整個國家、甚至是隔壁村庄都完全無法產生任何意義。

该影评是接着云上观影观看《奶牛》后的进一步讨论。就该题材及故事的叙述,无疑这部片偏向现实主义,而导演也在访谈()中提到,该片受结构现实主义所影响。不过其打光形式颇有德国表现主义的风范。以下为展示及我所理解其在影片中起到的作用。

比较有趣的是,故事就像狼人杀一样,一个白天接着一个夜晚,而白天和夜晚用光方式迥然不同。

第一日

角色在遇见强盗时,面部的特写。明显看到光集中在左半边面,而右脸、脸颊,下巴都处于阴影状态,并不符合当时自然光的分布,有可能用了一个更加集中的光源。主要营造出一种紧张的气氛,及预示着往后的故事情节将与此幕有着关联。

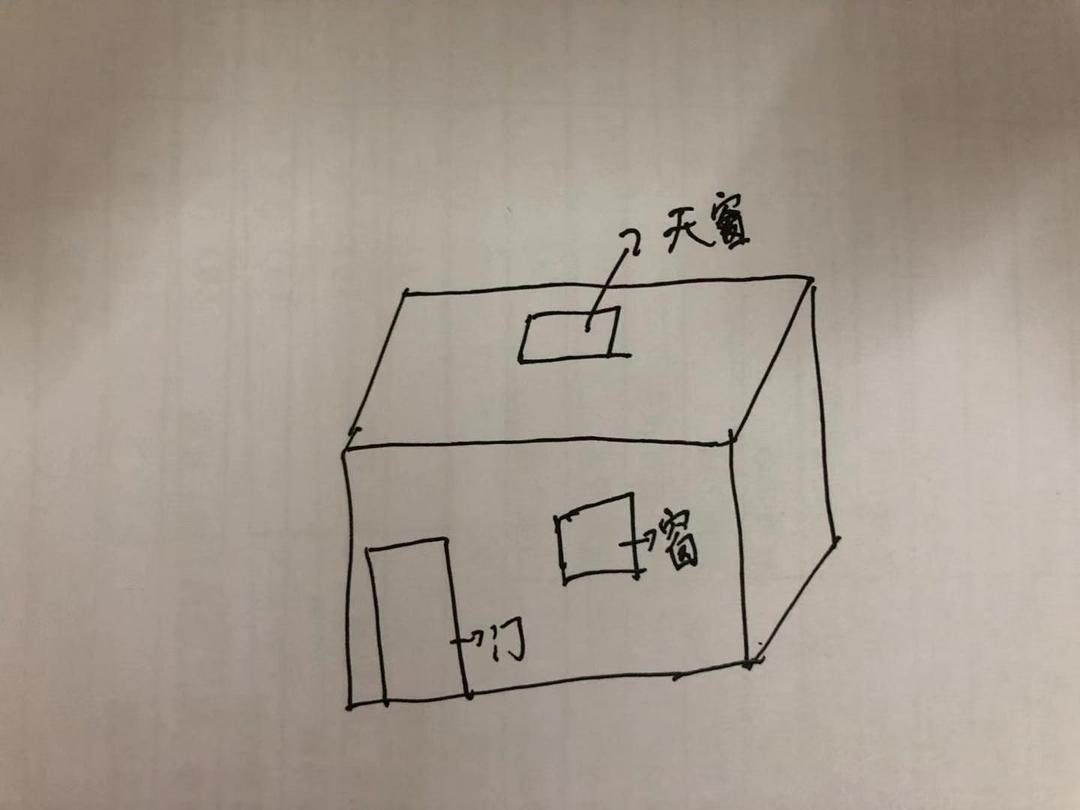

下午回到牛棚后,卖邻居牛奶时,房间的光线显得特别诡异,稍微高一点点地打到人脸上(但又不是天窗作为光源),这种打光方式似乎预示着在这个房间将会发生什么事情。这与后面提到的牛棚的光线有着截然不同的展现。

看完片子后我模拟出牛棚的示意图,方便判断光源:

第一晚

尽管第一晚用音乐和画面营造出灾厄降临的气氛,然而最后仅仅是偷鸡摸狗的小事。这里导演使用了很硬很直的光源去照特定的物体,营造出的高对比平面感,让观众提心吊胆。然而观众期待的事情没有发生,迎来的却是一对男女的私会,带着好奇心观众继续到第二天。

第二日

在这里我们看到了现在的牛棚完全不一样的打光方式,全面且flat。完全不像接下来将要发生事情。可以看到光源在柱子的右前方。

这里是一段群像戏,大家讨论如何欺骗男主。这里的打光基本上就是自然光(可能有补光),完全不像带有任何的“阴谋”的气氛。意味着村民潜意识就认为应该去隐瞒事情真相,不让男主受到伤害。第一场群体决策对个人意志的场景。

第二晚

第二晚,村里的神职人员举行了“驱魔仪式”,希望赶走厄运。这里灯光很有意思。对于普通村民,打光用的主要是柔和的场景自然光,即使有巨大的光差,但仅仅用于展示光源方位,实际上并没有提供额外的信息。然而对于神职人员的仪式,则充满了表现主义希望呈现的诡秘感。形状、符号及光线结合起来的扭曲感,让人不寒而栗,这部分当然让人想起“跳大神”。表现主义手法为这部片添加了神秘色彩,也直观批判其荒诞。

第三日

第三日并未出现牛棚的室内场景。最后一幕展现开始崩溃的男主,从上下图的光线对比得知,导演使用了一个稍微侧面的光线,着重显示男主的无力感。那种佝偻在小角落的悲凉感,但此手法是否属于表现主义手法,值得商榷。

第三晚

第三晚,崩溃的男主疯叫着跑出村外,这里直接用俯投的灯光,营造生硬的大光比,让主角一下子就被黑暗吞噬。

第四日

群像戏及男主特写,确认了光源主要靠门口的光源。这里牛棚的光源除了门口会很强外,室内大部分都很平均。

比较有意思的是,窥探的群众象看动物表演一样围观群众及男主发疯向天窗说话,光线方向完全相反。这里展示群体与个人的冲突,群体的围观逐渐剥夺男主作为“人格”的部分,而男主向神的呼救内容则讽刺了“群体”与强盗无异,群体剥夺“人格”和强盗偷走“牛”性质其实一样。这种大光比的应用,前者展现一幅“群画像”,后者展现“神迹”,符合剧情的需求。

稍后的时间里,男主与村里军师的对手戏里。他们离门口都有一段距离,所以光源设置在他们之间,偏下方,军师方更加柔和,表达军师的无奈和怜悯之心,这是军师在脱离“群体”属性后流露出来人的感情。

补充一下,即使是稍晚的时刻,牛棚光线也没有第一日那么诡异。

第四晚

第四晚,期盼许久的强盗终于来了。村民们拿起武器反击,这里明显就是要制造许多影子,营造一种紧张、快节奏的气氛。为剧情服务。

第五日

村子的傻子被小孩追逐打闹,而男主也在不停原地转圈。该镜头使用了叠化手法,营造一种迷幻后果,该效果试图剥夺"理智"的存在,推进接下来的剧情发展。

第七日

男主被绑的过程。从上述的几幅截图中,对牛棚内的特写(第二张)明显撤掉了一个面向门口的打光,使用的是房间自然光(窗口、天窗)使得男主的人物形象显得孤独无助,任人宰割;而剩下的几张则表明了直对门口的光线的存在,这个打光也许是单纯出于拍摄需求。

男主之死

男主之死的场景在大雨中,这里导演并未对灯光进行不一样的运用。与奶牛死亡时用光都是自然光。

总结

从上述的分析,起码我的个人的观点是,导演运用了一些表现主义的灯光手法来辅助讲述或者营造气氛。但整体而言,这种灯光占篇幅并不大,不太需要挂一个表现主义的标签给这部片子。

《推销员》里尹麦德给学生放映的那个黑白电影就是《牛》。它讲的是这样一个故事:哈桑有一头牛,这是全村唯一的牛,这头牛让他有一种特殊的地位,牛占据了他的整个生活。有一次他离开村子,他不在的那段时间,牛死了,乡亲们不敢告诉他,就说牛走失了。哈桑成了没有牛的人,仿佛失去了台柱子,他去牛棚守着,慢慢地,他开始吃草了,像牛一样叫,觉得自己变成了自己的牛。村民不忍心,埃斯拉姆和两个村民决定把哈桑送到城里医治,一路上哈桑并不配合,终于,温和的埃斯拉姆失控了,举起鞭子抽打哈桑,喊道“快走,畜生!” 牛是哈桑的面子,虽然是个牲口,却反而圈定了他在社会里的位置,是他生活的全部意义,失去了这头牛,哈桑成了生存意义无处投射的空壳,他只好自己变成这头牛,以自我消化他的意义。而为了帮哈桑恢复人的意识,埃斯拉姆则必须先像奴役一头牛一样驱赶和奴役他。一个人带动另一个人进入荒谬之中,并规训他。意识形态不断地再生产,滚动的车轮无休无止。所有人离不开这个系统,就如同布努埃尔的《泯灭天使》讲的那个寓言那样,意识形态带给人们的精神障碍,让几乎所有人都迈不开推门出去的那一步。 据说什叶派最高领袖哈梅内伊很喜欢这个作品。 一些顾忌,可能只是些小小的顾忌,比如面子、身段、低头不见抬头见的关系,就足以把人重新拉回到这个看起来已经异常的社会里面,顺从和惰性维持着社会,即使它已经老朽、无力,就像《一次别离》里纳德的父亲和《推销员》里施暴的老头一样。没有反抗,甚至很少抱怨,大家彼此心照不宣,彼此知道该从哪里适可而止。有选择地交谈,有选择地视而不见。