不散(2003)

简介:

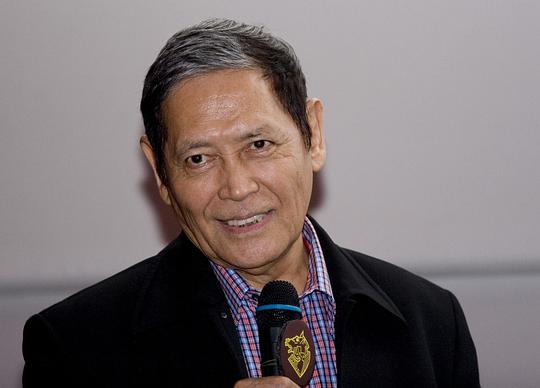

- 天下没有不散的宴席。然而主人的魅力以及客人心的属性,却可左右宴席的长短、有无。老电影院里,跛脚售票员(陈湘琪)虽有心设宴,年轻的放映员(李康生)却无心做客;电影《龙门客栈》里的剑客(石隽)在自己的旧影像里沉醉落泪,时间却早已无情的将其抛在身后;日本男子如幽灵般找寻着,然而并没同性想在他身边作长久的停留。

演员:

影评:

不成系统的胡思乱想,(很)可能是过度解读。但是提供一个思路。

先来看一个场景。

常识的滤镜让人第一眼认为,左边这面墙的延伸方式是这样的:

也即 门所在的平面与走廊的纵深方向垂直

也即 门所在的平面与走廊的纵深方向垂直但二者实际上是平行的。

即 门嵌在墙上

即 门嵌在墙上镜头若是一直如此保持不动,其实观众还是很难看出二者的透视关系。人的眼睛面对一个呈现纵深空间的平面图像,通常不会以图像中某一根特定的线条来判断整个纵深的透视(当然也不一定是“线条”),而是寻找两根或以上的线条,对比它们之间的距离和角度,从而确立图像中某一个面的透视、体的透视。这些是日常经验所培养的。

在这个画面中,我们首先看到的是一个拱形的走廊(通过地面、横梁与墙壁在远处的交错构成拱形)——这是纵深线条与横向线条共同确立的;接着我们会留意到一左一右的两扇门,右边那扇门很显然嵌在走廊的墙壁上,门框顶部与底部的横线条与走廊的纵深方向是平行的,并且我们能看到它左边的门框而看不到右边的门框——对“嵌入”状态的描述。

但是再看画面左边这扇门,却几乎完全不同,它的顶部横线条与远处的横梁几乎平行,底部看不见,且左右门框可见部分几乎一样。两扇门一对比,自然容易令人认为后者与走廊纵深方向相垂直,即墙面发生了转折。

打光产生的门框上半部分的阴影也模糊了平面与折角的既视区别。

打光产生的门框上半部分的阴影也模糊了平面与折角的既视区别。但它仍然存在疑点,比如最左边墙面缺失的绿色涂层。这时候,角色不紧不慢地走来,揭开了谜底。

再一处。

若单看画面右边,银幕的透视暗示着它是被一个侧仰的角度所目击的。但将目光置于画面的左下角时,光所勾勒出的规整矩形又提醒着观众这扇门所在的平面与镜头所在的平面是近乎平行的,只是角度略有倾斜。空间被拆散,组接,并在观众脑内产生想象性的重构——这一场景的成立,是否意味着门框所在的平面与银幕平面之间的黑暗处存在着一个折角?还是银幕平面本身是具有一定弧形的曲面?对“平面”的确信产生了动摇。但是在门还未打开时,阴影模糊了门框的线条,右边的银幕主导了整个画面的透视角度,在镜头前呈现出一个绝对角度的平面,而打开这扇门的角色,则为观众从二维的平面中撕扯出一隅纵深的可能。 光与影与镜头角度使空间发生某种视觉上的语意不明,模糊了空间中透视线的指向性,而其中的人物则被安排为解释空间构成的叙述者。它强调角色的“亲历”而非镜头的直击。全片的声音设计也是如此。 纪录片领域的“静观电影”一说大抵可以套用在此处。“静观电影”之静观,指的是一个摄影机对现实进行选材的过程,这个过程里作者以不介入的方式拍摄。当然这里说的不介入不一定是完全纪实性的,不介入的拍摄同样也会去调度、去引导,但作者会尽可能地抹除介入的痕迹。比如香特尔·阿克曼的静观是对“表演”的不介入。而《不散》中的蔡明亮则是对空间的不介入,他让演员去介入、去亲历空间,用声音暗示画面之外的空间,摄影机虽然并非停滞不动,且在大部分时候空间形态都简单得一目了然,但即便在产生视觉歧义时,它也不会去主动地去游历,主动地目击空间的各个角落,它将空间形态的最终解释权交给角色,交给声音。

(重点不在于镜头是否刻意制造空间的视觉歧义,而在于它不去主动解释任何情况下所目击的空间。)

隔间里传来的冲水声是角色对画外空间的探寻和报告

隔间里传来的冲水声是角色对画外空间的探寻和报告

隔间走出一个人后,门又被从里面再度关上,表明里面还有一个人(戏院里有男同性恋聚集),即便镜头始终没有刻意去展示,但关门声非常明显

隔间走出一个人后,门又被从里面再度关上,表明里面还有一个人(戏院里有男同性恋聚集),即便镜头始终没有刻意去展示,但关门声非常明显《不散》中的镜头基本不会主动地去运动,如若运动,要么被角色所带动,要么被声源所牵引(但后者只有一个特例)。 角色带动的镜头如:

窗框线、地角线、墙面涂层边线和栏杆构成了地面透视方向的紊乱

窗框线、地角线、墙面涂层边线和栏杆构成了地面透视方向的紊乱 镜头随着角色运动缓缓下移

镜头随着角色运动缓缓下移

这时候观众才推断出,矗立着栏杆的地面发生了向下的倾斜。

影片后段,相同场景下的不同机位更好地呈现了地面的折角

影片后段,相同场景下的不同机位更好地呈现了地面的折角电影中的音响,某种程度上来说,时常作为摄影机运动的动机之一,而运动的目的则是寻找声源。

但在蔡明亮一以贯之的“静观”中,摄影机唯一一次被声音所牵动的动作变得耐人寻味。

日本人“遇鬼”这段,镜头先以正反打交代了两人的位置关系。女人磕着瓜子,发出清脆的声响,这时候,一个硬物扣地的声音提醒了观众她左脚的鞋掉在了地上。随后,她做出了摄影机理应做出的动作——寻找声源,而声源处于画外。于是她也进入了某种程度上的“画外”。而摄影机仍然是固定的,没有被角色的运动带动,也没有被声源牵引。

女人逐渐消失在目之所及的空间里

女人逐渐消失在目之所及的空间里 日本人发现她不见了

日本人发现她不见了随后,嗑瓜子的声音再度出现,紧接着的一个横摇似乎是全片唯一一次镜头被声音牵引的运动,它达成了一种灵异的效果:磕瓜子的声音仿佛成为了女人在场的前提。如角色所说“这个戏院里有鬼”,日本人所感受到的诡谲来自声源的漂移,而镜头所“感受”到的诡谲则是空间对画外声源探寻者的彻底的消形,以至于需要一次罕见的运动才能重新确立她在空间中的位置。

除了这一处特例,大部分时候镜头都没有被画外的声音所牵引。例如经常出现的形单影只的脚步声,厕所隔间里的冲水声,以及贯穿始终的连绵雨声。这些声音建构着、拓展着画面之外的空间,这是蔡明亮电影中的空间与罗伊安德森的“沙盘装置”之间最大的区别。

这些声音也用来表意,表达迷影者的孤寂,戏院的没落。

而被安排为空间解释者的角色也是表意的工具。最明晰的表意来源是:日本人为点烟借火的历程也是他作为一个同性恋者寻找同类的过程,但当他最终借到了火,却只等来一句礼貌性的“撒有那啦”。他在影院里靠着同性坐,在厕所挨着同性尿尿,在储物间的狭小过道里与同性相向而行、挤压、摩擦、离开——一种身体性的“亲历”,作为他诠释空间的方式,也是他找寻同类的方式。

这段经历某种程度也映射了迷影者的孤独。

相似地,《龙门客栈》的两位主演苗天和石隽在银幕之外的戏院里扮演自己,也是一种“亲历”,当他们脱离角色身份进入电影院,才能够感知这种孤独,这种孤独来自“没有人再看电影了,也没人记得我们”,也来自再也无法以角色的身份亲历银幕空间,而只能以观众的身份静观银幕空间的感伤。

天下着雨,雨水流进了福和大戏院的门口,“福和大戏院”五个手写的红色大字的牌匾已经不那么亮了,戏院里宣传栏的一支管灯在不停的闪,宣传栏下面是一排空空的橘红色的塑料凳。一只猫点着脚立着尾巴匆匆走过,一个日本人影冒着大雨走进了电影院。见售票室无人,径自走了进去。 电影画面的光亮映在日本人的脸上,在离他不远处,一对男女旁若无人的吃东西,近乎卖命的嘬着嘴。他愤怒的离开了。 日本人再次回到放映厅,他换了个座位,正打算抽烟发现没有火,刚想向前面的人(石隽)借火却被后面伸出的一双臭脚挡住。他把烟从嘴里拿出来,眼睛仍旧盯着前面的人,眼神很暧昧。这时,走过来一个路人甲坐在了日本人左边,他瞟了几下。日本人嫌弃的往右边躲,右边还是那双臭脚。路人甲见事情不成,离去。随他而去的是从后面席位下来的另外一个男人。这时,路人乙又坐在了日本人左边的座位,日本人叹了口气,又躲了躲。是什么行为让连续两个人坐在了他旁边呢? 日本人换了个座位,坐到了之前他盯着的那个人(石隽)的旁边,眼睛直直的盯着石隽,但不见回应。他又拿起了那支烟,放进嘴里,继而整个身体向右歪,姿势娇媚的躺在椅子上。从始至终,都没有得到回应。他又一次的走掉了。日本人及路人甲乙丙丁都是同性恋,他们并不认识,但是互相之间以一支未点着的烟放进嘴里为互相亮明身份的信号。之前他一亮出烟,便立刻有两人坐在旁边。而当他坐在演员石隽旁边时,明明烟没有点着,却也不向石隽借火,他将烟放进嘴里,做享受状(样子特别像口交),还发出几声重重的喘息。已经极其露骨的亮明身份还是没有回应。日本人再一次离开。 可能是戏院收益不高,跛足的售票女人还要打扫厕所卫生。贯穿这个画面的是汩汩的水声,没有言语。她挨个隔间的打扫,有两个隔间里有人。售票女人看了一眼,走了出去。这时,隔间的门缓缓的开了,但是却没有人出来。因为下文男厕所里有小便池,所以此时应该是女厕所,这个戏院不仅仅有男同性恋聚集,还有女同性恋。男厕所一长排小便池都空着,日本人和一个抽烟的男人却紧挨着上厕所。这时,一个人进来径直走到日本人的旁边的位置。仔细看,这个人是刚刚的路人乙。日本人又嫌弃的往另一侧挪了挪。这时一个染着暗红色头发的男人从隔间里出来,走向洗手池,然而隔间又被人从里面锁上了。就是这点让我想到了上文女厕所隔间里面有人,可能是一个人,可能是两个人,有可能很多人。大家依旧在小便,怎么那么久,已经尿了二分钟有余了。这时,有一个人走进了厕所,他的烟落在厕所了。第一次看很不解,这个人的出现为了什么,以至于让所有人小便的速度都降低了来等他出现。可能重点在于烟。这似乎印证了,烟是一个亮明身份的标志。 日本人终于上完厕所了。他来到一个类似储藏室的幽暗的地方,一堆货物堆放其中,只留下一些狭窄的空间。同出现画面里的是刚才那个在厕所抽烟的男人,他依旧吸着烟。日本人从他身边经过并回望,但是没有得到回应。日本人继续往里走,又经过两个男人。铁栅栏似的大门外,雨水依旧努力的冲刷地面。 这时,路人甲出现。路人甲企盼的看着日本人,看到的是他走掉的背影。这应该是一个同性恋寻伴的集结地吧。阿荣在窗边吸烟,过道极其狭窄,他们俩的身体相遇、挤压、离开。接着,又不断的出现男人。日本人回到阿荣抽烟的窗边,但是阿荣已经不在那了。他和另一个男人在狭窄的过道里,又一次相遇、挤压、离开。他本可以先后退让其他人先过去的。 日本人转了一圈,终于找到了阿荣。阿荣依旧抽着烟,向前走了几步。听见日本人的脚步声跟了上来,便停了下来侧立着。日本人远远地停下来,看着阿荣。排风扇在不停的转着,透过来的光影斑驳的落在墙上。 尔后,日本人慢慢走近,轻轻的缓缓的拍了拍阿荣的肩膀,举起了手里的烟,但并没有放进嘴里。阿荣从兜里掏出打火机,眼睛却一直和日本人对视着。点着了烟,阿荣依旧直直的看着日本人。终于,在电影已经过半了,第一段对话出现了: “你知道这个戏院有鬼吗?这个戏院有鬼。鬼。”日本人慢慢的走近阿荣,想靠在他的肩头。但是,阿荣转身走了,留下日本人在原地。走廊里是他长长的影子和缓缓的脚步声。 “我是日本人。”脚步声停止。 “撒有那拉。” “撒有那拉。”日本人鞠了一躬。脚步声继续。 放映厅里一个女人阿媚双腿搭在前排的椅子上,悠闲的嗑着瓜子。空荡荡的电影院满是瓜子壳裂开的声音。日本人坐在阿媚的前两排,瓜子的声音无疑打扰到日本人看电影。他鄙夷的回头看了看她,她依旧我行我素。一不小心,鞋子甩掉了。蹲下捡鞋子的空当,日本人回头望去却不见了阿媚的踪影,他四周望了望,抱紧了手里的包。捡起鞋子的阿媚找到一个新座位继续嗑瓜子,而这瓜子的声音和着电影中背景音乐的诡异声音听得日本人是一颤一颤的。阿媚就坐在她的正后方。瓜子裂开的声音被放大了,随之而来的是对鬼的恐惧。日本人回头看了看涂了猩红色唇膏、大眼影、一头烫发的阿媚,挣扎着勉强站起来,头也不回的跑掉了。之后,镜头里阿媚依旧嗑了将近两分钟的瓜子。 阿媚嗑的不是瓜子,是寂寞。

"我很爱看电影,近十几年来,我所看的大部分电影都让我有一种不太舒服的感觉,好像我在阅读,一个无形的手在帮我翻页,被他操控了90分钟,看完一部电影我才能走出来,我不喜欢这种电影。可是看你的电影,突然间让我自由了,因为你的镜头很长,所以我看到了你要拍的东西,我真的看到了,然后我听到了,因为我有时间听,然后我升起了感觉,再升起了我的思考。"

(本人未看过此部影片,为了分享这段话才给的评星等级,无参考价值)

- 我的观碟日记·不散

明景泰八年,锦衣卫,东厂,一个我喜欢的开头,荒沙万里,宛如前朝,是胡金铨的《龙门客栈》吧?没看过,我只有关于徐克的记忆,周淮安醉里挑灯看剑、邱莫言终陷流沙,那个无情无义的江湖,而金镶玉,却让人在绝望中生出一丝希望,虽然她也不见得有未来。银幕上打出几个名字,石隽(打不出那个字)、苗天,这些名字依稀是有印象的,在很多年前的老杂志上看到过,也属于前朝了。

福和大戏院,这个名字让我想起弥漫在关于台湾小说中“西门町、游车河”的那些记忆,它也许就开在台北一条曾经繁华过的街。一汪水倒映着黯淡的霓虹灯,一个男人涉水而过,一只猫走过,蔡明亮的电影就是这点好,慢慢地、长长地铺排开镜头,让我也可以纵容自己的思绪,缓缓地敲字。

东厂老头说:好,我们到龙门去等他!天罗地网已经布下,英雄即将走向既定的宿命,无论是邱莫言还是金镶玉的等待或爱情都无法拯救。女人静静地在自己的值班室里,用一只绿色的电饭煲蒸红薯还是馒头,她不紧不慢地撕着皮,细细嚼着,而在与她一墙之隔的地方,却是一个刀剑齐鸣、快意恩仇的世界。女人就是前面那个从走廊一头走到另一头的瘸腿女人,始终不照她的脸,不知道是不是就是碟盒上写的杨贵媚,一个当年我以为的美女。

一个貌似一位香港干瘦男演员的男子无法忍受电影院中一对男女旁若无人地吃食,愤然离席,空荡荡的影院,似乎也只得这几个观众,很多年前,我曾经一个人独自去看《半生缘》,那个下午的影院里只有四个人,连我在内,后来这成为了我再难以逾越的一种近乎完全自我的观影体验,自由地在黑暗中哭或笑。这个男子是倒楣的,他又一次进入影院,这次没有了吃食的男女,却有后座的一双臭脚凌驾其右,那个银幕上的江湖始终是遥远的,人群中的众生多的是不自由,少的是欢愉,即使只是看一场电影。

银幕上,大侠跋涉过千山万水,终抵龙门。不管前面等待的将是什么,现在也算是告一个段落了。

干瘦男人站在小便池旁,两个男人把他夹在中间,僵持半响,从后面的隔间里走出一个男人,然后门被人从里面带上,不明白这几个人的关系,思索不清导演的意图,而这个四处布满水渍的卫生间,让我想起中学时曾有一次与女友去制药厂的澡堂里洗澡,那种原始简陋的澡堂,一间空房间,四周围了一圈裸露的水管,连地面好象也是水泥的,那应该是八十年代吧,诺大的空间,只有我们两个人在洗澡,水压很大,打在身上生生作疼,我从小就是一个怕疼的人,不想再洗,回头找她,水雾迷漫,水声凌厉,那一刻觉得好似身处一个密闭的空间,她却不知踪影,无端端害怕起来。

男人女人变幻着在镜头前晃动,我走神了。

镜头前又多了几个面目模糊的男子,一个问另一个:你知道这个戏院里有鬼吗?这戏院里有鬼。然后又是长时间的沉默,这是开场以来听到的第一段对白,我想那个干瘦男子也许是个同性恋,或者是个贩毒的,但他说:我是个日本人。他却在一家萧条的影院里,反复地看中国武侠片《龙门客栈》。

每个人都有自己的观影方式,那个日本人又来了,空有两人的影院,一个时髦女子在姿态难看地寻找自己跷脚踢飞的鞋,然后肆无忌惮在嗑瓜子,日本男郁闷之余,偷偷斜望,最终仓惶离场,在他无数次的观影记忆中,莫非都是这些不堪的细节,伴随着银幕上的江湖江山,身边的人,总是很轻而易举就打碎一切幻想,把他拖回到现实中来。

又一场好戏,已经到决斗阶段了,银幕上两个男子浴血打斗,一俊一丑,自是善恶高下立判,想起录相带时代看过的那些香港武打片,跺跺脚也会抖动的布景,脸上厚得一笑就往下掉的粉,拉长的镜头看上去个个都是长身玉立,偏偏迷得那时晕头转向,只觉得个个剑眉朗目、铁血丹心。两个老人在此时的影院中,看得泪湿双目,未必是为着故事里的恩怨感动,或只是借着别人灵堂,想一些自己的往事,一部老电影,是可以唤起很多记忆的。

长长的镜头投注在空无一人的影院,一分钟,两分钟,差不多五分钟不切换,我想,要么是蔡明亮走火入魔了,要么是他实在不舍得就这样曲终人散去,于是傻傻地让镜头空转着,以为这样就可以留得住,至少多留一刻也是好的。曲终人终究会散去,去年去看白先勇的《牡丹亭》,曲终人散那一刻,站在看台上,远远地望着那些戏子们,那些繁华的布景,即将撤去,白先勇出来了,谢幕,又谢幕,原来全部最终只不过是一场戏。

两个男人在影院外邂逅,原来是你,原来是你,原来是那两个前朝的人,石隽、苗天,现在都没人看电影了,他们说,落花时节又逢君,两个男人的感伤,却只能点燃一支烟,然后相顾无言,沉重得象一场秋雨。

不止电影会谢幕,电影院也会关门,另一个男人在玩电脑算命,他打开了女人的值班室,揭开电饭煲的锅盖,好象里面并不是馒头或者红薯,我想是一个寿桃,莫非今天是她的生日?那样看着孤独清泠的一个女子。雨仍然下个不停,她蹒着瘸腿走在雨中,走过最后的镜头,我希望她是走在回家的路上。

《龙门客栈》曾经是电影的一个黄金时代吧,那个时候的电影院一定是场场爆满,就象中学时代跷课流连的那些录相厅一样。怀旧的人,在电影里找自己的过去,在影院里找以往那种熟悉的感觉,老去的,只是看电影的人。每个有兴趣去看《不散》的人,我想都会熟悉这种感觉吧,虽然不是每个电影院都会藏有一个《天堂电影院》里那样的老头子,也不是每一个看电影的少年日后都能长成托尔纳托雷。

我想起月下,我想起花前,多少的往事留在我心田,一半是辛酸,一半是甜蜜,一年又一年长叫我留恋,留恋,留恋,月下,花前,留恋,留恋,叫我永远想念。(60年代老歌·留恋)

第一次以这种方式看完了一部电影,边看影像里的故事,边想自己的心事,记录下思绪的流水帐,这种感觉,很新鲜。