刺心 Un couteau dans le cœur(2018)

简介:

- 1979年夏天,巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Loïs离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片,以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀,Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。

演员:

影评:

原文首发于腾讯娱乐

禁止任何形式在任何平台上转载。

今年戛纳电影节,给大家最后的彩蛋是法国电影《刺心》无疑。这部复古迷幻惊悚片,狠狠奖励了最后一天还能坚持爬起床看早八点放映的记者们。

《刺心》的导演扬·岗扎乐茲作品列表并不长,但他2013年的处女作《午夜狂欢》入选了戛纳的影评人周,并最终入选当年法国权威影评杂志《电影手册》年度十佳。这次的新作《刺心》不过是他的第三部作品,直接晋级主竞赛,可见戛纳对他的青睐。本片的女主角是法国著名歌手、模特、演员瓦妮莎帕拉迪思,她曾在2016年出任戛纳电影节评委。

《刺心》以一个著名GV女导演Anne(瓦妮莎·帕拉迪思饰演)的生活展开,讲述了巴黎上世纪七十年代一起针对GV男性的连环谋杀案。彼时Anne个人的感情生活也出现危机,和自己的女友Lois分分合合,而后者还是她工作室的剪辑师。闻讯曾经合作过的演员在俱乐部惨遭谋杀,她在伤心之余并没有消沉下去,甚至还把在警察局做笔录、协助调查的部分写成了自己新一部GV《杀人(Homicidal)》的剧情,立刻进行拍摄。但是随着参演她作品的GV男演员接二连三地被杀害,她也产生了恐慌,警方的不作为更让Anne愤怒。一位同情Anne的警员私下将几个谋杀现场都出现的物证——一根黑色的鸟羽毛送给了她。以此为线索,她发现凶手和一种追随死亡黑色鸟有着密不可分的联系。随着Anne离真相越来越近,她的处境也越来越危险。但同时她并没有停止拍摄创作,不断以现实为素材,用SM、群交、自慰等方式影射这起连环杀人案。《杀人》一片终于杀青,胆大妄为的凶手甚至到影片的首映现场,在电影黑暗的掩护之下行凶。前女友Lois为了救她,被凶手一刀刺进心脏。色情电影院的观众发现危险迫近,纷纷挺身而出保护他们喜欢的GV导演和演员。杀手终于露出了真面目,而Anne在震惊之余却对他难以产生怨恨。

从剧情就不难看出本片的惊悚复古元素满满。而导演从意大利和美国老派惊悚片中——后者以德·帕尔马为典型代表——汲取灵感,在视听上下足功夫,将整场观影成为令人难忘的迷幻体验。

电影开场就是一个大尺度的地下同志夜店的派对场面,无数年轻的美好肉体或裸露或包裹于奇装异服中,在迷幻的电子乐中,随着欲望舞动。一个美少年随着一个迷人的蒙面男子来到夜店楼上的暗室,后者将美少年用手铐绑在床上,拉开皮裤拉链,掏出一个黑色的假阳具——正当观众屏住呼吸期待一些不可描述的场面时,蒙面男子从假阳具的前端射出一把尖刀!血花四溅,岗扎乐茲奉献了本片的第一个谋杀场面。这第一幕戏就将本片的优点表现得淋漓尽致。以胶片拍摄的画面经过精心调色,色板以红蓝对比为主,以此呈现巴黎地下夜店和GV拍摄场景。在主题的线性叙事中,在描述Anne和朋友的部分不断穿插色调明快的照片和一闪而过的简短录像,在凶手的部分则以黑白底片完成闪回,进行插叙和情节补充,并以色泽上的对比给观众充分的暗示。德·帕尔马式的剪辑,完美融合暴力和情绪,适当的血腥镜头使得情节更扣人心弦。

更值得一提的,是本片由法国著名电子乐队M83制作的配乐,放在整个戛纳的阵容中,都是数一数二的出挑。M83的主脑安东尼·岗扎乐茲是导演扬·岗扎乐茲的弟弟,两人从导演处女作《午夜狂欢》起就一直合作。而扬还参与了M83最早两张专辑的创作工作。《刺心》的配乐以七十年代GV配乐和夜店音乐为蓝本,拉长电子节拍,以舒展、缓慢的手法赋予音乐力量,为本片晕染上一层迷幻的色彩。

但由于其突出的个人风格,《刺心》恐怕并不是每个人的心头爱,收获两极评价也是意料之中。在本片首映的当天,我采访了导演扬·岗扎乐茲和女主角瓦妮莎·帕拉迪思,和他们聊了聊本片的幕后故事。

问:非常好奇你们两位是怎么认识的,导演冈扎乐兹也算半个音乐圈的人,瓦妮莎·帕拉迪思是法国著名的歌手……有音乐这方面的原因吗?

杨·冈扎乐兹:电影是现在才首映,但是距离我们拍摄已经有好一阵了,大概差不多三年……

瓦妮莎·帕拉迪思:我们是因为《刺心》的电影项目认识的。幸好拍了这部电影!而且我们经常一起出去玩儿,是非常好的朋友。在这样彼此逐渐熟悉的情况下,我们拍每场戏都没有排练很久,但是我们事先都进行过充分的沟通。还有剧中的其他演员,比如Kate Moran,都是因为《刺心》结缘。认识以后我们花很多时间一起相处,我觉得这些经历使我们在戏中的感情更真实。

问:当初为什么同意拍这部片子?

瓦妮莎·帕拉迪思:这是我所读过最美妙的剧本,这也是我得到过最带劲的角色。对于演员来说,总是会为自己即将出演的角色而感到激动。能饰演Anne这个角色我特别高兴。我几乎是立刻就答应了要出演《刺心》。要是我看了一个剧本之后没有马上决定而是在犹豫,其实说明这个项目恐怕不适合我。因为好剧本,只要看第一页你就知道了。看越多遍你越爱这个故事。所以绝大多数情况下,我都是跟着直觉走。而且这个剧本让我遇到了扬!显然,我无法拒绝他(笑)。

扬:瓦妮莎身上有非常丰富的个性,我觉得她来演Anne这个角色再合适不过了。

问:你在法国一贯是玉女形象,但是却在这部片子里出演一个同性恋色情片的导演,和你曾经演过的所有角色都迥然相异,是想走出自己的舒适区吗?

瓦妮莎·帕拉迪思:你每出演一部电影,就是登上一段新的旅程。尝试新东西就是表演的目标。但确实,我曾经的角色没有哪个像这个角色那么特别、那么珍贵。

问:不会觉得,出演GV女导演这个角色打破自己的人设,有点冒险吗?

瓦妮莎·帕拉迪思:并没有。因为我第一次读的时候就被剧本深深地打动了。而且我觉得《刺心》恰恰是关于求同存异的。当我们极力指出彼此之间差异的时候,恰恰是因为我们在恐惧。但是我们都是一样的人类,即使存在文化、宗教、政治等等背景的不同,但是本质上我们都是一样的。这也是我在杨这部无比浪漫动人的爱情电影中看到的政治诉求。

杨·冈扎乐兹:对,我确实当中夹杂了自己的政治思考。这是一部讲述边缘人感知的电影,这些人都为爱痴狂。

问:瓦妮莎,你和戛纳电影节有着非常深的渊源,2016年的时候你曾受邀担任主竞赛的品味。但是这次是带着自己主演的作品来。感受有什么不一样吗?

瓦妮莎·帕拉迪思:其实我并没有来很多次戛纳,这只是我的第三次!要知道这是世界上最好的平台。我本来以为主竞赛电影是从六七百部电影中选出来的,但是我后来发现,选片委员会看了一千六百多部!而我们被选中了,啊,简直是太幸运了,受宠若惊!《刺心》这部我们深爱的电影,能和其他二十部电影一起位列主竞赛,被大家观看、讨论,对我来说实在无与伦比的殊荣。我当评委的时候就梦想,要是有一天能带着自己的作品来戛纳就好了。我的导演拉着我的手,我们一起走红毯,为自己的作品骄傲。我很喜欢评审的工作,每天看电影,打扮得漂漂亮亮地参加各种活动,每天和世界上最具有判断力的有趣的人一起讨论电影。但是要做出最终决定其实是一件挺恐怖的事情,因为你的所作所为会对电影人、这部电影的命运造成巨大的影响。

问:这部电影的风格非常复古,扬,你将时间设定在1969年,是想影射68年的五月风暴吗?

答:其实我出生在70年代后期,并没有经历那个时代。但是在我看来,68、69年那会儿,是享乐主义的时代,是自由的时代。是对于诗歌和电影来说非常重要的时间。那个时段的大部分电影都非常厉害,激发人的灵感。

问:尽管时间设定在过去,影片中角色们穿得衣服还是会让我感到有当下的时髦感,甚至在用70年代左右的风尚进行有趣的对话,是刻意为之吗?

杨·冈扎乐兹:对!我故意让他们穿得很现代,我并不想因为主角们在拍色情片,就让他们都穿得非常变态诡异。我觉得即使如果不注意,你不会意识到这是一部设定在七十年代的电影,人物们的生活和现在人物的生活区别并不会特别大。

瓦妮莎·帕拉迪思:我特别喜欢我演戏穿的衣服,比如穿上红色的靴子,你会感到自己真是一个充满力量的女人。鲜艳的颜色会给人自信,再加上我电光蓝的眼影,金色的头发等等,我们在造型上为我的角色做了很多设计。

杨·冈扎乐兹:我一点儿也不担心瓦妮莎的衣服会不会过于华丽,有时候太过也是一种风格。

问:除了去夜店玩,你们在准备这个项目的时候还做了那些特别的调查?

杨·冈扎乐兹:一起看了很多电影,比如德·帕尔马,《迷情记》、《剃刀边缘》等等。《剃刀边缘》会让我哭!一直哭,这部片对我来说实在是太有感染力了。还看了不少法国的奇奇怪怪的小电影。

问:作为M83的粉丝,被本片的复古迷幻电子深深迷住了,据说你们从不少七十年代的色情片中找灵感?

扬·岗扎乐茲:对我的配乐是M83做的,他们从以前的GV培育中汲取了很多灵感,哈哈哈,这确实是很奇怪的音乐领域,对他们对我来说都是。但正因为充满挑战,我们在工作中有不少乐趣。我的弟弟安东尼(注:导演扬·岗扎乐茲的弟弟安东尼·岗扎乐茲是M83乐队主脑)和我不一样,他不是一个性爱狂(大笑)。不过我们一起长大,喜欢、受到影响的作曲家都一样,比如莫里康内、范吉利斯等等,很多七十年代的人。我们想重现七十年代那种Gialli风格,复刻那种多愁善感。但同时我们也想写点听上去非常当代的,并不想一听上去就是封闭在类型片音乐的框架里。此外,我们还参考了不少七十年代恐怖片的原声,比如卢西奥·弗尔茨和马里奥·巴瓦的作品,尤其是前者的《别动酷刑》和后者的《血之海滩》,非常经典,给了我很多帮助。

问:你的处女作长片《午夜狂欢》也是M83配乐的,说说你们兄弟俩具体是怎么合作的。

扬·岗扎乐茲:其实挺简单的,我会发给安东尼一些老GV、AV的配乐,他从中提取必备的音乐元素,作曲创作,然后再发给我。可能正因为如此,《刺心》配乐中我最喜欢的部分是他给戏中戏、Anne拍的GV写的音乐吧。

这次配乐,是他又一次和Nicolas Fromageau合作。Nicolas我们从小就认识了,他在头两张M83专辑中就已经是团队一员。所以对于我们三个来说,《刺心》的音乐和我们的青春期,以及我们从小开始对电影的热爱密不可分。

我弟弟比我小四岁。长大以后他才告诉我,他以前经常和Nicolas偷偷溜进我的房间看我的录像、电影,比如佐度洛夫斯基、让·洛林、Richard Kern的作品。所以和他们一起创作《刺心》的音乐,就像重返和我们跟电影的初恋时刻。

问:M83会发行《刺心》的原声吗?

扬·岗扎乐茲:会!大概在今年九月份。

问:这部电影在很多方面来看几乎是自然主义的反面,但精心设计的技巧感也正是本片的魅力所在……

扬·岗扎乐茲:你一走进电影院,就不再身处真实世界了,就像打开新世界的大门。勇敢拥抱这一切吧。而且本片某种程度上是对七十年代的一种还原,七十年代是完全不买自然主义的账的。尽管充满技巧感,你还是能感受到,这是一部从心出发的电影,甚至技巧和设计能强化这一点。

问:看完电影我有一个感受,《刺心》的最佳观看地点应该是不复存在的巴黎同志色情电影院。但是现在的年轻人越来越少去电影院了,他们有网飞等等,更倾向于在家看电影。

扬·岗扎乐茲:没错,年轻人们更多会选择线上。但是对我来说大银幕具有永恒的魅力,能给我更多的情绪感知。我也更偏好用胶片拍摄,比如《刺心》就是。数字化的东西总会有一种二手质感,某些东西就消失了。我有时候甚至不得不在电影院中途离场,因为实在忍受不了数字化。

有笑容温煦质朴的男孩渴得不像话,心甘情愿被按下头颅,埋在另一男人的两腿之间,彼此纠缠。

三个男人光着身子躺在地上,互相?。

有红蓝交替的灯光打下来,像一团火,烤得他们的荷尔蒙滋滋冒着油光,仿佛下一秒就要??。

这时,一个女人闯进来,低声呵斥,“要投入,眼神要狂野!”说着便捏住其中一个男人的后脑勺,向另一个人胯下狠狠一埋,“吃了他,妈的!”

——电影叫[刺心]。

女人是个过了气的钙片导演,地点是巴黎某个简陋的钙片片场,时间是1979年,一个钙片盛世。

©️[刺心],第71届戛纳电影节金棕榈奖提名,讲一个女导演想拍一部有野心的钙片的故事

©️[刺心],第71届戛纳电影节金棕榈奖提名,讲一个女导演想拍一部有野心的钙片的故事钙片,欧美人称“Gay Video”,日本人叫“ゲイ動画”,台湾地区写作“㚻片”,五花八门,但都一个意思,指以男人之间的武打、枪战为主的影片。

但打头儿的并不是这以上任何一个民族,而是连电影是什么都不知道的古希腊人。

说是古希腊人,想必人家也不会承认。

男男这事儿,确实他们在先,加之几个有关“少年之爱”的传说,总会让人产生一种错觉,认为在古希腊社会,男同过得更逍遥自在些。

此言差矣。

柏拉图曾在《法裔》里对男男之事大加指责,称长此以往必会导致社会内乱;亚里士多德也只将其当作是一种可以降低出生率的计划生育手段;

剧作家阿里斯托芬则在戏里大肆嘲笑气质阴柔的同性恋者,称他们是社会的耻辱。

©️位于意大利帕埃斯图姆墓室内的古希腊少年爱壁画

©️位于意大利帕埃斯图姆墓室内的古希腊少年爱壁画说到底,还是看不大顺眼。

所以,要他们承认是自己带动了男色之风,怕是比登天还难。真要问,也只会连连摆手,要么闪烁其词,称无论怎么搞都是波斯人教会的。

就像希伯来人说学的古埃及,英国人则归咎于土耳其和意大利。唯有个纪晓岚,栽赃给了自家祖宗,在《阅微草堂笔记》里写“杂说娈童始黄帝”。

饶是如此,古希腊人也还是露了马脚。

约莫2600年前,他们就创造了钙片的雏形——花瓶画。都是些雅典黑彩,也有的画在高脚浅酒杯上,主要是为了唤起欲望,叫人看了就来感觉。

但内容非常含蓄,基本没什么高难度动作,多半是两男子面对面站着,用手为彼此放松。

©️左图是一胡须男子向一年轻男子求爱,作于雅典双耳细颈瓶上;右上描绘的是两男子间的亲吻,作于雅典高脚浅酒杯上;右下是为一成年男子吹奏笛子的少年;以上均作于公元前5世纪

©️左图是一胡须男子向一年轻男子求爱,作于雅典双耳细颈瓶上;右上描绘的是两男子间的亲吻,作于雅典高脚浅酒杯上;右下是为一成年男子吹奏笛子的少年;以上均作于公元前5世纪《荷马史诗》也是点到即止。

只说英雄阿基里斯向来冷酷,拒绝为希腊人参战,却怀有“众人皆死,只剩我与帕特洛克罗斯携手”的想象,且后者死后,他几乎陷入疯狂。

话说得很隐约,意思却到位了,民间人也懂,只是不愿细聊。所以花瓶画上,落得一个帕特洛克罗斯为阿基里斯包扎伤口的矜持场面。

©️阿基里斯死后,希腊人将他的骨灰与帕特罗克洛斯的混合在一起,下葬在黑海的小岛上

©️阿基里斯死后,希腊人将他的骨灰与帕特罗克洛斯的混合在一起,下葬在黑海的小岛上毕竟其他动作上不来台,连奴隶伊索都说,“不按爱神规定的路线而从后面进入是可耻的。”

如果画里的男人起了生理反应,则更加失礼,会让人觉得这与野蛮人、狂徒无异。

反之,则是高雅俊美的正经人。

所以村上春树的《世界尽头与冷酷仙境》,写与一个姑娘上床,临了却发现自己起不来,当下便用希腊人的说法儿安慰自己,“起不来更有美感。”

但村上的先辈们可不这么认为。

19世纪,日本某些画师在笔记里解释,将男色chun hua里的局部尺寸画得粗大异常的原因,是为了“让观者看清楚在干什么”,算是一种艺术夸张。

©️日本男色chun hua

©️日本男色chun hua所以清一色开门见山、挺枪植入,虽说跟古希腊人的风格相反,却同样是为了唤起欲望。

从这个层面讲,男色chun hua也算钙片的前身。

但画上的不及真人的,真人的不及会动的。

19世纪末,巴黎卡普辛大街14号咖啡馆,来了一对姓卢米埃尔的兄弟,他们只带了一台活动电影机和一块白布,就让观众瞧见了马车飞奔的情景。

据说,当时有个女观众害怕得紧,看见马车逼近时还叫出了声,之后飞快起身,夺门而去。

照相师Eugène Pirou却从中发现了商机。

普通场景尚且如此,若是拍爱情武打片,观众的反应岂非更强烈?只不过从害怕变享受罢了。

于是1896年,他拍了一部[洞房夜新娘],时长7分钟,全程都是新娘一边跳舞一边脱婚纱的场景。扮演者叫路易斯·威利,因此一夜成名。

©️[洞房夜新娘],影史第一部H电影,但直到1996年才被法国电影档案馆发现,现仅剩2分钟

©️[洞房夜新娘],影史第一部H电影,但直到1996年才被法国电影档案馆发现,现仅剩2分钟这时,人们才如从梦中惊醒,原来此类片子可以带来利润。于是纷纷投拍,当然也包括钙片。

第一部是1920年的[蝴蝶夫人]。

男主是个身强体壮的美国水手,无意中发现自己的老婆蝴蝶夫人竟跟一名女仆有染。盛怒之下,同时也出于报复心理,就找了个男仆进行自由搏击。

虽说是20年代的老片子,画面却丝毫不见保守,可以说是上下两男,进退两男,强人锁男。

©️[蝴蝶夫人],影史第一部钙片,改编自普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》

©️[蝴蝶夫人],影史第一部钙片,改编自普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》第二部是1929年的[The Surprise of a Knight],同时也是美国影史第一部钙片。

讲一男人扮女装,被一西装革履的绅士看上。随后,二人以沙发为阵地,展开了一场生死狙击。

具体枪法不表,事实上,描述这些枪法的资料很少,片子也早已被审查部门销毁,制片人和演员还因违反新闻检查法而蹲了几天号子。

可见钙片的出路在地下,而绝非地上。

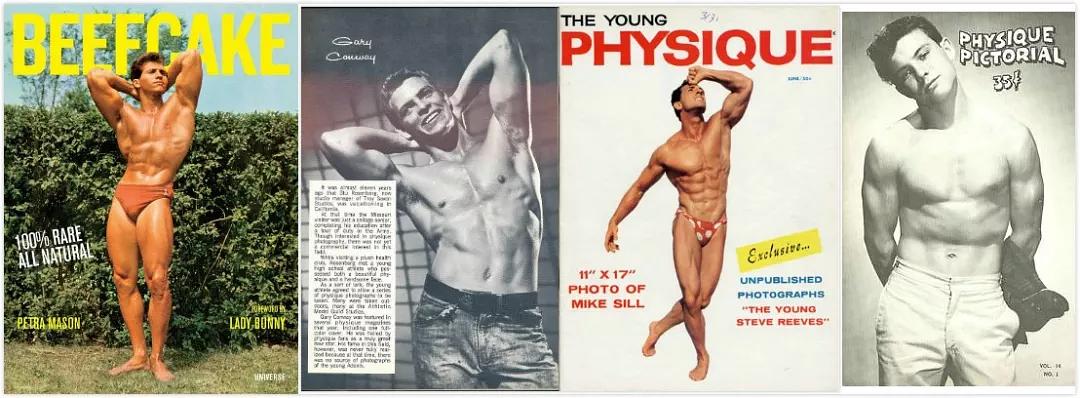

所以,1945年,摄影师Bob Mizer在洛杉矶创立体育模特协会AMG。6年后,出版猛男画报《Physique Pictorial》——专为男同服务。

原先的武打演员也纷纷投奔于此,成为模特,只因画报可以在报摊、书店和药店公开出售。

©️早期的猛男画报模特多是肌肉发达的健美运动员,或体形如雕塑的年轻男子,以及钙片演员

©️早期的猛男画报模特多是肌肉发达的健美运动员,或体形如雕塑的年轻男子,以及钙片演员当然不是因为纸媒的审查相对宽松,而是直到60年代,这些画报都还在以“鼓励健身”为口号掩人耳目,尽管它的主要受众是男同。

好在这一时期,16毫米胶片摄影机诞生,导演门槛降低,拍电影成了打个响指就能做的容易事。

于是地下电影人纷纷涌出,开始偷偷制作一些以武打、枪战为主的钙片,内容包括但不限于粿体展示、??、??和??。

最具代表性的是肯尼思·安格的[天蝎星升起],将摩托车与男同之间不可描述的欲望相结合。

©️[天蝎星升起]

©️[天蝎星升起]还有安迪·沃霍尔的[Blow Job]和[我的小白脸]。

前者如片名,不多赘言。后者情节相当简单,讲一个男人带着新包养的小白脸去海边度假,趁他晒太阳时偷窥他,脑中幻想着勾引他上床的故事。

©️左图是[Blow Job],右图是[我的小白脸]

©️左图是[Blow Job],右图是[我的小白脸]但这三部都是短片,最长的也不过65分钟,严格来讲算不上是一部电影。真正具备电影素质的钙片,应当是1968年,保罗·莫里西的[肉]。

男主是个以卖肉为生的牛郎,全身赤粿,在日落大道的旅店,与所有愿意给他钱的男人??。

扮演者是著名武打演员乔·达里桑德罗,曾与安迪·沃霍尔合作,早年给猛男画报拍过粿照。因为[肉],他被《时代》杂志评为60年代最美丽的人物之一。

©️[肉],右边的男人便是乔·达里桑德罗,片中有他肆无忌惮??、??和吸毒的场面

©️[肉],右边的男人便是乔·达里桑德罗,片中有他肆无忌惮??、??和吸毒的场面也是这一年,安迪·沃霍尔成立“美国成人电影协会”,与审查制度唱反调,主张打破道德界限。性解放运动也如火如荼,为钙片重见天日推波助澜。

双向夹击之下,70年代初,美国最高法院作出裁决,以男性粿体为主的作品不再列入yin hui范围。

于是1971年,钙片[沙滩上的男孩]破土而出,在纽约剧院公开放映,一时间万人空巷。

©️[沙地里的男孩]上映时,影院挤满了人,其火热程度仅次于1972年上映的[深喉]

©️[沙地里的男孩]上映时,影院挤满了人,其火热程度仅次于1972年上映的[深喉]1973年,[黑皮革之夜]上映,一下将男同之爱与皮革亚文化融合,也让彼得·柏林的齐肩发、雕塑身材与紧身长裤,成为Gay寻求自由的形象标配。

©️[黑皮革之夜],彼得·柏林点燃了一种寻求自由的叛逆精神

©️[黑皮革之夜],彼得·柏林点燃了一种寻求自由的叛逆精神但仍有许多主流影院不愿意放这种钙片。

于是同志酒吧、电影院如异军突起,还出现了一种投币放映厅,可以让男同边看钙片边做快活事。

[刺心]里就有一座这样的影院。

是1979年,钙片的黄金时代,影院里一片漆黑,女主坐在其中,看着自己拍出的片子咂摸余味。

©️[刺心],巴黎同志电影院

©️[刺心],巴黎同志电影院眼前的银幕上,有浴室、俱乐部和海滩,有笑容温煦质朴的男孩渴得不像话,心甘情愿被按下头颅,埋在另一男人的两腿之间,彼此纠缠。

之后,?喷薄而出,二人张开嘴吐出舌头。

原来真有一个时代,能在影院看到直面欲望的镜头。原来从前的人都认真,认真勾引,认真失身。

哪有什么性别界限,不过是一副躯体找寻另一副躯体,一个灵魂问候另一个灵魂。

-

作者/六姨太

文章首发于微信公众号「破词儿」

《刺心》:“被烧毁的房子”与构筑术

一、在《刺心》边缘

冈扎乐兹与Anne之间构成某种镜像:不仅是以导演的身份,而且是对构建电影更深层次上的原则,或者说轨迹的类同。男大姐对Anne试图找普通人拍色情片的行为质疑:“难道你以为自己是左拉/(自然主义作家)吗?”

这提问绝非空穴来风,而是《刺心》中的斯芬克斯之谜和真正的核心。Anne回答到:“找普通人来,给我们的影片增添生机!”——这绝非庸俗意义上的享乐主义意图,而是某种程度上尼采式的拯救——如冈扎乐兹一行人试图在“法国新新浪潮”中开启的那样:“一种有生命力的”、“着火的电影”。

左拉之问

左拉之问这种拯救以“性/同性/情色”类型片为靶子似乎不是巧合。事实上,我们觉察到同性片的某种天生亲和性:与情色元素,与悬疑元素等等;而最重要及有价值的之一,便是与戏剧(曲)元素的结合:阿莫多瓦的《不良教育》甚至陈凯歌的《霸王别姬》便是明证。

而在这一角度下,再次窥见了尼采式的影子:这里的戏剧/电影,是“悲剧”的现代变形,是《悲剧的诞生》中被日神化的酒神艺术模型——于是,音乐性和面具式的人物/表演得到某种根源上的回应,而这些元素如我们所看见的,得到某些发掘,但还只停留在表面。

冈扎乐兹继《午夜狂欢》之后的这次发掘,试图走得更远:他力图超越《狂欢》中舞台剧式封闭空间的局限,以打造出一个现实的、开放的真实环境,使“生命力”的种子根植于世俗的土壤。姑且不论结果如何,这种探索值得肯定。需要指出的是,这种探索似乎试图将两种体系进行融合:一面是德里克·贾曼——佐杜洛夫斯基式的“邪典”符号学—形式体系,另一面是阿莫多瓦—德帕尔马式,以及欧荣式的情色—悬疑—叙事的情节剧体系。常见的做法或许是《野小子们》中的那种寓言—童话式造型;但冈扎乐兹选择的是左拉式的道路:这种自然主义或许在李安《喜宴》,甚至在《请以你的名字呼唤我》以及《每分钟两百击》中得以一窥,不过,显而易见的是:在自然主义中符号虽然存在但隐忍,其“生命”是被压抑的;而冈扎乐兹所做的,或许便是以铅黄片之力将其“释放”出来。

于是,对“叙事”及“细部”的苛求成为本片成功与否的一道真正标准,这一标准内含于其基因之中。因为实际上,我们可以发问:《刺》究竟有多少邪典意味呢?——太少了,实在太少了:不及《狂欢》,更难以望上世纪邪典大师们的项背,如果说这方面是牺牲的话,那么多少还不太成熟。

二、《刺心》之中:边缘者联盟

Guy所经历的“烧仓房”是《刺》中第一座被烧掉的房子;实际上,“被烧毁的房子”、剪辑师露易丝身死的“祭所—影棚”以及巴黎色情电影院是真正的同构:统摄于此的,表面上是享乐主义的复活,而深层是诅咒:对“爱—性”联结的撕扯与分离。

这种诅咒的产物正是从“烧仓房”中逃逸并重生的“鸟(性器意味上)——面具杀手”的组合:被(父亲)打断的性—性器变得“盲目”而危险,被诅咒的爱失去面容,嫉妒而怨恨。

这一对刺客彼此相伴,却无法结合,幽灵般徘徊在现代都市,生成这一边缘者联盟内部的反动意志——而这可看作是“反:爱—性”联结的威权规则投影。

正是在这一点上,联盟内部所有人都被这一规则所标记,并成为叙事的逻辑核心: Anne声嘶力竭的呐喊道:“爱——爱——爱!”,但她真正在做的是指导/命令一群“直男/男大姐/大叔”们进行“硬”不起来的“做爱—做爱—做爱。”于此,爱与做爱之间生成巨大的沟壑而难以被抹平;甚至Anne和露易丝之间的一点点亲密行为也直接导致了她们关系的破产,确切的说,是被应验的诅咒。

唯一真正有价值的人物,如Anne所说,正是从普通人中捕捉到的男子兰斯。他面貌上与某GV演员的酷似绝非巧合:这正是尼采意义上的永恒回归者,是某种差异的生成与重复,拥有真正的“生命力量”。也正是他,才开启了Anne的灵思,才为这一联盟提供了解缚的可能。作为戏中戏的侦探以及最后电影的观看者,他实现了深层的裁断与跨越,并将杀手逼出原型——遗憾的是,这一符号只是如同“受害者”般完成了“超人”的救赎,仿佛对自己的“任务”一无所知,彻底沦为一个单纯肤浅的“演员”角色。

作为结局,导演让观众(另一个边缘少年)将刀插入Guy胸口,终于使一切符号沦陷于“狗血”的漩涡,也揭露出导演的某种误判:作为威权规则的父亲形象始终被悬置,甚至在某个森林的边缘上和自己的女儿“逍遥/禁锢/依靠”,虽在画面之中,但实则游离于画面之外。作为例证的,还有这一联盟与外界的纽带实际上依赖于鸟店主人基因学的神启和警察–机构的救赎,表明其侦探性不过是“内讧”,不过是对规则的承认屈服,于是整个叙事意义的破裂在所难免。有意思的是,影片或许可以被概括为墓地旁失智的母亲,染上某种迷幻的特质,以鲜花试图召唤“生命”的复现,但终究患了病。

一座座房子都被“烧毁”,使得结局奉献的肌肤平面在优美的节奏中,生成某种“自败”的意义:冈扎乐兹和Anne试图为同志情色/生命力找到某种自然主义的“居所”,但影棚和电影院都被烧毁了,它终究再次走向赤条条的空荡布景,拒绝披上被驯服的外衣。

三、 在《刺心》之后

事实上,《刺》的缺陷被暴露或许是件好事:这种常见的失智状况某种程度上与现实/现实主义倒不谋而合。常见的批评指出,这类影片沉湎于性爱、毒品、暴力,这并非没有道理。其根源之一正是“爱—性”这一联结的分离。

究其根本,这恰好与真正的“快乐主义”背道而行:在尼采那里,这种分离是“否定”的意志,是一种被虚构的力,将走向彻底的虚无主义;而快乐主义者懂得“肯定”,懂得不去做那负重的驴子和骆驼,而是要轻盈的舞蹈和上升。古希腊的神话永远富有哲理:比起宙斯、阿波罗的多情和花心,正是生成之酒神狄奥尼索斯与阿里安一见而钟情,成为真正的肯定。

另一种危险的倾向是置真正“黑暗”的权力于不顾,如同冈扎乐兹在此处的隔靴搔痒。这不是说必须解析它,而是不能转移它、恐惧它:如果说在生成之路上必定遭遇黑暗的话,这并不意味着黑暗是生成的一部分,而意味着黑暗与它息息相关,等待着被生成所刺穿。

最后,应该相信,冈扎乐兹所做的尝试的确是有前途的。这种尝试必定遭逢巨力的排斥,需要导演真正的才能。譬如伯格曼的《第七封印》,布努埃尔的《维莉蒂安娜》称得上这类融合的先驱;或许更恰当的如意大利帕索里尼《定理》甚至是同样新生女导演的《幸福的拉扎罗》,后者带着某种“被压抑”的魔幻现实主义风味,恰好与冈扎乐兹寻求邪典化的自然主义构成对照。换句话说,《刺》某种程度上失败了,但并不意味着其构筑术的崩溃,我们仍然期待着某种生成。

最后一帧,淫秽母亲的凝视

最后一帧,淫秽母亲的凝视带着《午夜狂欢》等影片所驾轻就熟的形式感,冈扎乐兹在《刺心》的最后,他为我们呈现了一场4分34秒的纵欲,纯白色的背景之下,演职员的名字依次出现。影片最后几个镜头,灯光突然变暗,首先出现的是安娜的特写,然后再切向几名裸体男性,最终在与男孩卡姆的正/反打下结束,而最后一帧,摄影机的视线回到了安娜,她“观看”着,露出微笑,影片切出,黑屏。

在这场香艳的男性群交之梦中,邪典美学终于回归古典,或许正如柏拉图的哲学中所暗示的那样,它将进入高于“现实”的理念世界,我们看到了古典时代的喷泉和男性肉体,也同样看到了摄影机背后的人,安娜与同性恋人露易丝出没其间,她们终于“看到”自己,看到彼此,拉起对方的手,就像一对情侣,陷入湿热的拥吻世界.....

(一)阴茎与眼球

《刺心》真正意义上的主角是媒介本身,也就是影像,自影片的开场,导演便开始训练观众对于影像内外的辨识:我们通过胶片与数字影像质感差异来指认现实与影像,因此,它必须回到1979s的胶片时代。而所谓“现实”也不得不借助影像媒介产生,因为这只是一部电影,一部自我指涉的电影。

影像存在的目的即是被观看,而观看本身隐含色情意味。色情是什么?广义上来说,它不与“性”无关;“性”,甚至“裸体”本身仅仅是一种存在,存在可以色情,也可以不色情,它们不会表述自身,而是取决于如何被表述。

“色情”的真正含义是一种“Power”,这里的“Power”既作“权力”说,亦为“动力”观,前者指向政治与消费,后者则属于弗洛伊德与拉康。

窥视是一种隐秘的绝对权力,“观看”着,却免于被“观看”

窥视是一种隐秘的绝对权力,“观看”着,却免于被“观看”这就是为什么色情影像中经常会,或者说总会出现窥视者,窥视是一种隐秘的绝对权力,权力的拥有者“观看”着,却免于被“观看”,当一只眼球出现在路易丝狭小的剪辑室却未被发现时,安娜和露易丝的攻/受或曰S/M属性即呼之欲出,作为电影观众,我们也拥有类似安娜的权力,电影“工业”的生产满足并归化了我们对他人的窥视欲,包括身体或日常生活更为私密的领域,随着监视摄影机与网络直播的画面逐渐加入影院,可供观看的视域逐渐扩张,欢迎来到阴茎与眼球的帝国。

And......Cut!

And......Cut!而《刺心》抛出了一个陷阱,它所解构的对象,是不断生产中的欲望神话,当一声Cut之后,我们看到了他们身后的摄影机,与剧组的工作人员,“死去”的演员站了起来,沉湎于欲望的人,你是否会突然疲软?

时常出没于银幕的闪烁与谋杀也许是一种讯号,它们是闯入象征秩序世界的污点,借用拉康的理论:“一小片实在界”以创伤性突然闯入影像的象征秩序。

面对《刺心》,我们仅仅需要观看,它诉诸视觉而不是文本,并非隐喻,除影像外别无他物,蒙面杀手的影子在转瞬间消失不见,它们时刻提醒着被视觉与身体奇观喂养的观众,我们究竟真正吃了些什么。

(二)以“父亲”的名义

关于阴茎与眼球的讨论自然而然将转到安娜身上,作为影片中“观看”的主体,我们不能粗暴地将她与露易丝的关系归结为单纯的女同性恋,更应去探讨她真正是谁。

就像一个母亲,她掌握着一群年轻气盛的小伙子,作为她欲望的投射,她拥有观看的权力,却免于观看,她可以对演员的(色情)表演指手画脚。片场是舞台的变体,她的焦虑与日常可以抽象为情色性质的瞬间,当她不得不面对警察机构的质问之后,我们就看到了那场“Footjob”的制作现场,欲望与焦虑变装地进入,然后在否定中离开,化解。等等,这难道不是梦境的运作机制?

但是,真正令安娜无力的焦虑却是她注定无法完成的行为:她无法对共同拥有两种性别身份,无论是之于生理,还是社会性别,她均无法以“淫秽的父亲”之身份进入眼球与阴茎的帝国中去,或以男性—女性的同源身份参与到与露易丝的游戏中来。

她只能搬演,假设自己已获得了这一切,而最为有效的方法,则是于这些男性的行为中在场,她愈强势,则暗示着她愈无能。当他们成为投射主体欲望的客体之时,她终于可以产生欲望了,而不是像露易丝一样作为绝对的不知情客体。

但是,作为一条无形的界限,投射主体欲望的客体永远不能真正地僭越主体,它们必须被阴茎形状的尖刀屠戮,作为对淫秽母亲的献祭。

象征死亡的鸟儿飞向了黑白世界

象征死亡的鸟儿飞向了黑白世界最后,男孩手中的尖刀刺向了蒙面杀手的心脏,这场无边的惊悚终于结束,杀手也露出了自己的脸,一切终于完成,象征死亡的黑色鸟儿站在他的尸体上,“飞向”另一种影像——2分钟左右的黑白世界。

两个男孩的禁忌之恋

两个男孩的禁忌之恋“他叫吉,吉·法夫尔....直到他的生命中出现卡姆......”

黑白影像最终为闭合这起事件展现了一个精致的“真相”,关于两个男孩的禁忌之恋,他们被安娜讲述着,安娜决定他们的命运,缝合了前面闪现的若干负片,也不会再突然出现侵略性的频闪,这是影像的完美状态,下一幕,则只能升华到理念世界,也就是这篇文章一开始,所提及的白色世界。

在这白色世界中,她似乎不在场,却以主体的名义无处不在。

而她观看着一切,包括自己与露易丝的身体

这里,我们回到了电影媒介的本身,影像是如何被生产,它是否满足着一种我们永远无法实现的享乐呢?电影的无边映衬着我们处处受限的边界,而《刺心》却伸出一只握着尖刀的手,提醒我们:当心银幕背后的畸像。