波士顿法律 第五季 Boston Legal Season 5(2008)

又名: 律师风云 第五季 / 波士顿法律 第五季

导演: Bill D'Elia

编剧: 大卫·E·凯利

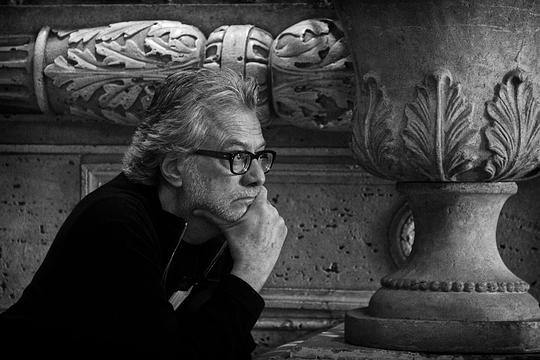

主演: 詹姆斯·斯派德 约翰·拉尔奎特 克里斯蒂安·克莱门松

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2008-09-22

集数: 13 单集片长: 60分钟(含广告) IMDb: tt1263111 豆瓣评分:9.2 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

- 两个胖子终于赶在Denny的疯牛病发作前结婚了。律所破产了。

有次看到一篇评论,一女性说:光看Al结案呈辞,她就可以到达性高潮。

Al不知羞耻,也没有原则,因为在他的原则之上有太多东西,比如友谊,爱情,良心等等。

他为了帮女朋友Sally赢得官司,雇佣妓女勾引对方并握住把柄来威胁。

他为了打赢对公司有利的官司,让Sally去勾引自卑的证人并打垮他的信心。

他发现法庭上无法惩治骗取老人财产的恶棍,便雇人半夜闯入房子捆绑他。

他在酒吧里被人打了一拳,自己无力还击,便付钱让酒吧里的人去打群架。

Al曾对一个面部肌肉损伤无法微笑的小女孩说,你就像衣服上脱钩的丝线,与众不同是辨别自己的方式。可是,女孩问,有时候这样的人也很痛苦不是吗?Alan哑口无言,他想到了自己。

Al对爱情放荡不羁,他和女侏儒同居,召妓,挑助理只看外貌。有一次Shirley对他说,你混乱的性生活闻名遐迩,可你不愿意承认你物化女性,因为你不是这么简单的人,你聪明、有才华、内心丰富……可本质上呢,你就是一条发情的的狗狗。

他曾对Denny说,他为女助理打官司是因为她是无政府主义,同时他对她有非分之想,她就像水果味的口香糖、购物超市和比基尼的小热裤,他不想真的做什么,但是随着时间流逝,他开始有些想法了。但是,他不会真的这么做。

Al爱Denny,Denny爱Al。他不满Denny欺负乞丐,接手案子与Denny对抗。最后他却对乞丐说,他以为自己的原则可以战胜友谊,却发现自己做不到。他暗自支付了7万5千美金赔偿了乞丐,为Denny化解官司。

他打赢了一个网络泄露隐私的案子,问Denny,你会上网去查自己的名字吗?Denny说,会。Alan说,他不会,因为他不想知道自己的事。

Denny有同性恋恐惧症。Alan说他有夜惊,女助理也不肯守夜。Denny感叹道,你为了拉我上床真是不择手段啊。

有次Denny因为带一个警察假扮的瘸腿妓女回家而被捕。Denny说,红袜队夺冠和与一个条腿的女人做爱是他的两大心愿。第二天晚上,他不动声色,带了一个美丽的独腿女人给Denny。

当大家都觉得Bev是为了骗Denny钱和股份而急得团团转时,他却只关心Denny过得开不开心。

万圣节他和Denny说好一起化妆成火烈鸟,却因政治观点分歧而闹翻,Denny化妆成了猎人。最后,他们化解矛盾,重新成为了两只火烈鸟。

Denny说,他的理想是当一天的总统。早上解决古巴,午饭后攻打伊朗,下午约希拉里看戏,可以叫上Ginsberg一起玩3P,下午4点钟下台,赶回来和ALAN一起喝威司忌。

Denny:你相信来世吗?

Al:我不知道。但我如果上了天堂,上帝一定会把我赶下来的。

Denny:我希望来世变成一个漂亮女人,这样我就可以自己摸自己了。

Al:或许我也会想摸你的。

Denny:你昨天做了个梦,梦见我们上了天堂还是坐在一起喝酒。你说天堂上的人都是裸体的还是穿衣服的?看起来是像我们年轻时的样子,还是像我们死时的样子?

Al:会像我们人生中最好的样子,会像你现在。

- 这集剧的主要案子是Alan处理的未成年少女堕胎案。一个从中国移民到美国的15岁小女孩意外怀孕了,想堕胎。但根据当地法律,由于她的年龄太小,堕胎需要经过监护人的同意,而她的妈妈偏偏坚决反对孩子堕胎。小女孩无奈之下寻求法院的帮助,官司由此而起。这个案子其实不难,因为有联邦最高法院Roe v. Wade的判例存在,这小女孩可以很轻松的赢得诉讼。虽然主审的女法官和女孩的母亲同为人母,对孕育生命有着感情上的共鸣,但由于判例的存在,法官在审理的过程中依然是支持女孩的。Shirely被Alan强拉去帮他打这个官司,但她作为一个有过生育经历的母亲,感情上也是反对堕胎的,这种感情随着案件的发展愈发强烈,Shirely的内心也承受着剧烈的感情冲突。Carl为Shirely提出一条妙计,他引用数据说明在实行独生子女制度的中国胎儿性别选择现象十分严重,因而造成大量的女婴在怀孕阶段就被流产了。而案件中这个女孩恰好提到过自己怀的是个女孩。Shirely在法庭上破天荒的违反律师的执业准则,抛出这个”杀手锏“。可惜,她最后仍然失败了。

当然,这个杀手锏也造就了本剧5年来最大的败笔。Carl所说的虽是事实,但却指错了对象。性别选择在中国的确是大行其道,但这个才15岁,估计连中文都忘得差不多了的小女孩不可能像传统中国人那样因为重男轻女而选择堕胎的。要是基于这个理由二堕胎,那么支持堕胎的应该是女孩的母亲——一个传统的中国女性才是。其实正如小女孩自己承认的,她选择堕胎的理由很简单:她不想因为生孩子而耽误自己的未来——她还要上大学,她还要享受青春。Kelly不知道是不是吃错药了,竟然弄出这样的怪事,实在该打。

剧情犯下低级错误是该批,但是该集剧讨论的并不是一个轻松的话题。堕胎在美国历来是一个争议极大的社会议题,整个美国社会因此大致分成了”选择派“和”生命派“两大截然对立的群体。大体上说,选择派(pro-choice)强调怀孕女性对身体的支配权,认为胎儿只要未出生就属于孕妇身体的一部分,而孕妇无疑对自己的身体有绝对的支配权,所以堕胎是孕妇的自由选择,他人不得干涉。而生命派(pro-life)则认为胎儿是一个独立的生命,他/她在形成时即具有独立的生命的权利——一种宪法上的生命权,任何人,包括孕妇,都无权决定一个独立生命的生与死。

当然,选择派和生命派各自的理由并不如此简单。对选择派来说,如果一个女性是在不小心,或者非自愿的情况下怀孕,那么让一个妇女为了一个尚未出生的生命而牺牲自己实在是极不公平的。如果要保护胎儿,那么谁来保护孕妇呢?譬如,一个女性很可能是因为性侵犯而怀孕,如果此时坚持让她继续妊娠并生下孩子,对她来说实在是第二次的侵犯,这无异于伤口上撒盐,让她面对一辈子的折磨(当然也不排除个别人愿意生下孩子);或者如本集中小女孩所说的,她才15岁,她还想上大学,她还想做很多很多事情,而一旦生下孩子,她的梦想就全破灭了。毕竟,她才15岁,让一个15岁的小孩子为了一时的冲动而承担一辈子的责任,是否给她强加了太重的义务,以至于成为她生命中不可承受之重。从现实来考虑,即使法律禁止堕胎,仍然会有很多人选择堕胎。有钱人可以选择到允许堕胎的州,甚至长途旅行到允许堕胎的国家去堕胎,而贫穷的女性显然就只能承受怀孕之重,或者选择游医偷偷堕胎,而这种不规范的堕胎手术对怀孕的女性来说是很危险的。既然法律无法禁止堕胎,而且还会增加怀孕女性的危险,那么为何还要禁止呢?

生命派也有自己的理由。孕妇对自己的身体是有支配权,但这种支配权并不及于另外一个生命。在这个世界中,生命权是最绝对的权利,是不可让渡的,不可支配的。堕胎是人为中止一个生命的存在,这种行为与谋杀并无二致。同时,根据基督教的信仰,生命源于上帝,除了上帝之外任何人都不能支配,所以,承认孕妇对胎儿生命的支配,既是否认生命权的绝对性,也是对上帝绝对权威的冒犯。当年的Roe v. Wade的判决一出才会引起生命派的强烈的抨击,正是因为这一纸判决颠覆了基督教社会最为根本的思想信仰。另外,从医生的职业伦理来说,堕胎也是应该禁止的。”希波克拉底“中有这样一句:无论应何人之请,我也决不给予致命药物或做此类建议,也决不协助妇女堕胎。这句誓言点明了医生的使命只是治病救人挽救生命,而不能扼杀生命,因而承认堕胎权也是对医生职业伦理的颠覆。

当年为了消除妇女堕胎的障碍,选择派挑选Jane Roe(真名麦克维)作为原告挑战各州对堕胎的限制,将官司一直打到联邦最高法院。最后,曾经当过一家法院的法律顾问的Blackmun大法官在医学图书馆苦苦研究了6个月后终于写出了Roe v. Wade案的判决书,宣告怀孕妇女有权选择中止妊娠,但同时也设置了一些限制,防止随意堕胎。这一判决被视作选择派的里程碑式的胜利,因为除非最高法院自己推翻这个判决,或者修改美国宪法(立法不能推翻最高法院的判例,但修改宪法在美国来说几乎难于上青天),否则这个判例就具有绝对的效力。对生命派来说,Roe v. Wade案的判决是一个巨大的打击。

Roe v. Wade案的判决并没有彻底消灭生命派的信仰。To be,or not to be?That is “still”a question!世事变迁,沧海桑田,根据调查,虽然如今大部分美国人都支持妇女在某种程度上有选择的权利,不过他们同时也认为堕胎与谋杀无异,这正是生命派的观点。有关这个问题的争论似乎永远没有尽头,甚至成为历届总统大选中最重要的议题之一。Roe v. Wade的判决至今已经35年了,Roe案中争论的那个孩子也长大成人了,当年的原告Roe,如今却成了一个坚定的生命派,这个结果实在引人深思。如今美国联邦最高法院中保守派逐渐占据优势,而在堕胎问题上,一旦88岁高龄的Stevens的大法官去世,Roe v. Wade案的判决很可能就会被推翻,美国的堕胎法律就会改写。

看着Shirely电脑中不断播放的胎儿发育的幻灯片,一个观者很难不为一个生命的成长过程而动容。而坚定支持堕胎如剧中Alan者,在最后的Balcony 谈话中也承认:

从科学和人道的角度,很难反驳生命不是起源于一个概念。 - 他是我们的共同情人。我们可笑的,孤独的,意味深长的情人。

我想极少有人知道二十年前甚至三十年前你是那么一个漂亮的男人。金发密布,体形瘦削,至于眼睛,眼睛依旧像今日一样,深深的,深深的,要审判这个世界和己身的欲望,复又夹杂一丝丝迷茫,或有时天真,像BL中黑人女孩径直在庭审中高歌tomorrow, tomorrow, I love ya tomorrow时,饶有趣味审视着女孩的才能。

所以在Sex, Lies and Videotape中, 我轻易倾倒了。在White Palace中,我再次心动了。在Crash,在Pretty In Pink,在Secretary中,我不断地不断地伤感了。时间机器在我们尚不知的时候运转,固然美人迟暮教人惆怅。而美少年的消逝更让我等一票女性观众伤怀。

众人都爱Alan Shore。众人都认定你就是Alan Shore。确实,那些习惯性的表情和小动作,贯穿了你二十余年擅长演绎的自我意识沉浮的作品之中。然而在艾美奖的颁奖现场,你起身致辞,西服扣子没有扣上,我们这才醒悟过来你到底不是Alan,虽然两个魂灵居住在同一个躯体内,你依旧不彻底是Alan.。

村上春树在耶路撒冷文学奖颁奖仪式时发言,提及体制与个人的关系,有着高墙与蛋的精妙比喻:

Please do allow me to deliver a message, one very personal message. It is something that I always keep in mind while I am writing fiction. I have never gone so far as to write it on a piece of paper and paste it to the wall: rather, it is carved into the wall of my mind, and it goes something like this:

“Between a high, solid wall and an egg that breaks against it, I will always stand on the side of the egg.”

Yes, no matter how right the wall may be and how wrong the egg, I will stand with the egg. Someone else will have to decide what is right and what is wrong; perhaps time or history will do it. But if there were a novelist who, for whatever reason, wrote works standing with the wall, of what value would such works be?

我们的Alan无疑是这颗顽固的蛋,而幸运拥有远超出一枚蛋的天赋与力量,所以体制偶尔因他起了涟漪,乱了平衡。两起最高法院案例是为例。不过更多时候,我们乐见的,不过是悲观意义上螳臂当车的英武,这或多或少与内心隐秘的英雄主义情结相关,尤在这体制是一切的中国,一个Alan Shore承载着所有悄悄愤怒的国人的空中楼阁。

我见有人评价,女人都想得到Alan Shore,男人都想成为Alan Shore,虽不尽然,倒也贴切。

Alan女郎来来往往,热闹非凡,最后留下的还是只得你一人。对于情人的情人,我们自然加倍挑剔审查。Sally稚气十足。Tata举棋不定最后离去,女法官咄咄逼人……千帆尽去,我们都能基于一种偏好为你感情上的残疾辩解。好在这是职业剧,不需要百年好合的泡沫结局,也不需要摧毁了一丝成人世界的真实感。

热热闹闹的五季BL又结束。除却最后两季不客气地伤害了中国人民的感情,但对于上百小时赏足你closing风采的观者,留下更多应是一份怅惘。或者我们再难见到和你相当的人,在集体静默的法庭上,不疾不徐的站起,从容扣上西服第一颗扣子,走至陪审团面前,站定,开始激昂的陈词。各类震慑人心的数据,种种秘而不宣的专制,种族主义,恐怖主义,环境污染,巨头垄断,死刑,枪支,总统大选,统统抛出,激动处莫名停顿,歪着头,嘴巴空嚼。手臂随语音的节奏挥舞着,适时不客气回击DA抑或对方律师。

是的,仅凭这一点我们毫不迟疑爱着Alan,our funny valentine。

外加与Denny这只老狗的忠实情谊,好歹填补上生命的寂寞。比Alan女郎们更幸运,我们正大光明探视着你们的阳台夜谈,并且艳羡。雪茄。威士忌。或者香槟。有时火烈鸟服装。然后向生命的深深深处探寻,疯牛病的困扰,渴求女人又无法投身一段关系中,历历在目的峥嵘往事,战绩赫赫的波士顿红袜队,自然争执有时,毕竟一个民主党人,一个共和党人。阳台下方是波士顿城永远络绎的车流,阳台上方是漫天固为永恒的星光。还有让我们错觉为静止不变的你们和谈话。三种永恒,多美好。

回过头说,The Practice中,我们见证更多的是你的黑暗与自毁。严肃剧的风格,也限定了你的性格多半专注与邪气,没有调情,没有诙谐的BGM,你的表现算不上Funny却还是叫人窒息。

我好像再次把你同Alan Shore混同起来。

昨夜看了Dream Lover。94年的你依旧瘦削,闪着我们熟悉的光芒和乖戾,一口美音圆润无比,身形好得可以理直气壮的说这确实是健身教练的风范。小丑出现那段我哑然失笑,原来Alan小丑恐惧症的根源是在此。

于是,没有雪茄,只能干杯吧。致我们错过的你的童年,少年,致你在荧幕的转弯后我们无从探索的人生。

致我们的,共同情人。 - 写专英课辩词的时候怀念起Alan Shore来,《波士顿法律(Boston Legal)》一落幕,渐渐就不会有人在模拟法庭上模仿他了。他缓缓扣好西装的两粒钮扣站起身来,瘪瘪嘴站到陪审团面前作结案陈词,他的上臂画起了圈,偶尔伸一下头颈,瞪圆双眼,“You know...”,接下来基本上是近期全美各大报刊社论专栏的排列组合。我们看了100集这个眼袋很深的中年男人拎着皮箱冲进全木装潢的大房间里唠唠叨叨,他能让谁都瞬间以为自己是有同情心且脆弱的人,他紧张时嘴唇微微颤动甚至话语杂拌(Word Salad),他是聪明人也是好人,多难得啊!

但或许我是在怀念James Spader,《情挑六月花(White Palace)》里还是与苏珊.萨兰登(Susan Sarandon)大谈忘年恋的好莱坞金童;《性.谎言.录像带(Sex, Lies and Videotape)》里眼神还清澈得鹿一样,那么内敛退拒的戛纳最佳男主角;《欲望号快车(Crash)》里身材还好得像健身教练;第九季的《宋飞正传(Seinfeld)》里客串,还一站起来比男主角高半个头。为了Alan Shore,他增重了25磅。一直以为,艾美奖三次颁给他,多半在感怀他是从电影圈里掉出来的落架凤凰,原来也有医保津贴的成分在。

于是BL里,就看Alan渐渐老去,和更老的唐璜Denny Crane四下窜访找一点点慰藉,女人华服雪茄威士忌,Shirley那些光荣疯狂的往事,也要放大再放大才好。

BL注定不是什么完美的剧集,结局挖空心思嘲笑中国人,最起码是小家子气了些,自己的烂摊子偏要迁怒于人吗?民主自由公平的“代言人”也觉得他们的核心价值在中国不堪一击,实在让人沮丧到不屑辩论了。只能说,去中国的船太慢,很难激发外人设身处地的想象力。想知道James Spader给探索频道的《列国图志.中国(Discovery: Atlas China Revealed)》配完旁白,到底留下的是什么印象。

唐璜不是浮士德或哥尔德蒙,几十年游遍花花世界,他最后只是疲倦。