塔尔 Tár(2022)

又名: 她 / Tár塔爾(台)

导演: 托德·菲尔德

编剧: 托德·菲尔德

主演: 凯特·布兰切特 诺米·梅兰特 尼娜·霍斯 马克·斯特朗 苏菲·考尔 朱利安·格洛弗 阿兰·柯德勒 西尔维娅·弗洛特 亚当·戈普尼克 米拉·博戈耶维奇 泽斯潘·D·史密斯-格尼斯特 西德妮·莱蒙 玛丽-卢·塞勒姆 亚历克·鲍德温 杰西卡·汉森 亚特乔姆·吉尔茨 蒂亚·克拉奇伍利 李·R·塞拉斯 阿尔玛·洛尔 基蒂·沃森 André Röhner Frank Röth 约翰·冯·比罗 仙妮娅·阿森察 山姆·道格拉斯 穆拉利·佩鲁马尔 埃德·怀特 文森特·里奥特 Vivian Full 露西·波尔 迪安娜·比伦特 法比安·蒂尔

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2022-09-01(威尼斯电影节) 2022-10-07(美国)

片长: 158分钟 IMDb: tt14444726 豆瓣评分:7.4 下载地址:迅雷下载

简介:

- 影片故事设定在古典音乐的世界,主人公莉迪亚·塔尔(凯特·布兰切特 饰)被视为现今在世最伟大的作曲家、指挥家之一,是EGOT大满贯得主,柏林爱乐乐团第一任女指挥。 她是乐界传奇,无时无刻不追求完美与掌控力,在专业上拥有偏执的精神,耀眼的光环下亦充斥着对欲望与权力的追逐。 距离一次重要交响乐录制仅有几天的时间,这将使她达到职业生涯的顶峰……

演员:

影评:

导演Todd Fields休影16年,隔岸观火,在世界天翻地覆的近几年写下这个故事。凯特布兰切特这次扮演了21世纪的伊卡洛斯,电影讲诉Lydia Tar(塔尔),一个问题缠身的天才明星艺术家,如何多米诺骨牌般得倒向自己的毁灭。那些公众视野看不到的灰色地带,导演巧妙编织剧情,缝合了当今社会争论最激烈的一系列议题。他毫不掩饰对这些议题发展趋势的质疑,却又刻意回避给出明确立场,留给观众做自己的评断。这篇影评记录一下我的一些看法。

【开场】

【权利与性掠夺者】

【指挥家的控制欲】

【无法逃避的噪音】

【身份标签】

【取消文化】

影片开场的画面是塔尔工作生活的蒙太奇,画外音是纽约客著名专栏作家Adam Gopnik(扮演他自己lol)对塔尔的一长串介绍,他正在曼哈顿主持一场对塔尔的专访。通过介绍我们得知塔尔是柏林爱乐乐团的首席指挥,家喻户晓获奖无数,实现了罕见的EGOT大满贯。

她师从Leonard Bernstein,尤其沿袭了她师傅对作曲家马勒音乐的热爱。能在世界级管弦乐队指挥马勒所有交响曲的指挥家,都是古典音乐界的泰山北斗,而塔尔快要实现了。她只差最后一首:马勒第五交响曲,采访结束后她就将离开纽约回到柏林,完成第五交响曲的录制。

在那段蒙太奇中有一个片段,是塔尔书房地板上散布着她珍藏的大师黑胶唱片,她光着脚用脚趾在这些印有大师特写的封面中挑选,仿佛她站在这些巨人的肩膀上。

不管是画外音还是镜头语言,都明示了塔尔正处在事业的顶峰。但这部电影不是展现塔尔的崛起,一开场就将她置于巅峰,是为了让我们目睹她的陨落。

【权利与性掠夺者】

导演把塔尔设定为指挥家,一个重要原因是近几年好几位古典音乐界的行业翘楚都受到性骚扰指控(美国指挥家James Levine、瑞士指挥家Charles Dutoit)。为什么古典音乐界有这么多sexual predator?导演Todd Fields觉得原因在于,古典音乐的那种威严崇高,使每天陶醉在其中的人感到仿佛任何形式的快乐都是他们的神圣权利。

塔尔显然也将性放纵视为她作为全球名人应有的权利。在一次大提琴的面试中,一位年轻大提琴家Olga富有表现力的弓法,和她的蓝色革绒靴,引起了塔尔的注意。 塔尔不惜动用非常规的手段来提拔这位新秀,并私下里接近她调教她。她们第一次共进午餐时,塔尔看Olga的眼神像是捕食者锁定了猎物。

交响乐团的等级是如此森严,乐手的每把椅子,都按照离指挥台中心的远近被赋予了明确的重要性。坐在其中的人,有任何一点相互吸引,不管是专业上的还是私人的,都会因为靠近的权力中心而变得不纯粹。塔尔非常清楚这一点,所以不管Olga作何反应,这种权势的不对等都会将她置于性掠夺者的位置。

不仅仅是Olga,塔尔与其他年轻女性的互动都或多或少带着令人不安的暧昧不清。她在纽约专访后,一位擦着红唇的年轻女观众言语中充满性暗示,并主动要她的电话号码。甚至她的助理Francesca,被塔尔在车里不经意撩拨一下头发,都让人猜测她们之间是不是有不为人知的过往。

影片结尾的一场戏,塔尔不得不直面自己作为性掠夺者的本性。当她在泰国一家按摩店,拿着号牌,面对满屋子跪坐成三层的年轻女技师,她转身冲出按摩店,在街边呕吐。这种“挑选商品”式的带着性暗示的服务,让她联想到了自己不堪的过往,心生厌恶。

【指挥家的控制欲】

把塔尔设定为指挥家,还有一个原因是指挥家是一个天然要求强大操控力的职业——每根弦必须拉到精确的张力,维持足够的时长,不多不少。在指挥台之外,塔尔也像对待管弦乐队成员一样指挥着生活中的一切。

从纽约回到柏林后,影片开始一点点展现塔尔的职业和私人生活。她有一个完整的家庭。老婆Sharon看起来总是很累。两个人住在柏林野兽派风格的高奢公寓里,塔尔一到家就因为灯开的太多而责备Sharon。在这对伴侣的关系中,塔尔占据着主动,Sharon对她充满不言而喻的警惕和怨恨。不仅是伴侣,按Sharon的话说 “除了女儿,你把所有人都当作是一场交易”。

工作中的塔尔更是翻云覆雨。塔尔嫌乐团的副指挥Sebastian老了耳朵不好使,于是冷酷无情得将Sebastian排挤出乐团。但这种过度的控制欲终究招来了反噬。

助理Francesca在音乐上有自己的野心。塔尔把Sebastian赶走后,主动让Francesca交简历,导致助理误以为自己终于熬出了头。但塔尔摆了她一道,以资历不够为由没有选她。由此,塔尔亲手扼杀了Francesca的忠诚。Francesca一直受不了她的盛气凌人,但为前程着想只能言听计从。如今升职破灭,作为贴身助理,她手掌塔尔最致命的秘密:多年来她与多位年轻女性的不正当关系。

【无法逃避的噪音】

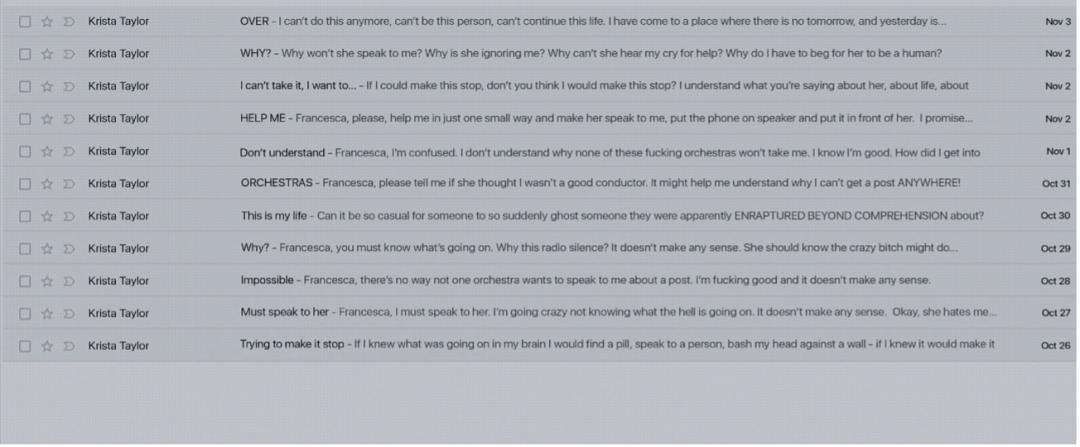

在塔尔众多不合时宜的关系中,最后扳倒她的是,是一位甚至没露过面,只出现在一些一闪而过邮件中的前学徒:Krista。

塔尔曾收到一份匿名礼物,是一本Vita Sackville-West的小说《Challenge》,讲述作者与一个试图自杀的女人之间的浪漫关系。塔尔立马撕毁扔掉了小说,因为她马上意识到了这份礼物对她和Krista关系的暗示。小说封面的图案后来也出现在了她家的节拍器上。

一个贯穿全片的情节,是她几乎一直被各种外界噪音分心。塔尔有极其灵敏的听力和近乎完美的音准,总能敏锐得捕捉到远处的门铃声、节拍器的滴答声、隔壁的敲门声、公园跑步时女人的尖叫声等等。她试图去逃避这些噪音、寻找它们的源头,但无一例外这些噪音总会再次出现。

Krista就是其中她最想逃却怎么也逃不掉的“噪音”。在那些她与Krista邮件的只言片语里,能看出Krista一直请求和塔尔见面、重新给她一次机会,但塔尔则是一次次向别的乐团对Krista给出差评。助理一直表现出对Krista的担忧,塔尔一概不理。直到Krista的自杀上了新闻,与其说是悔意倒不如说是恐慌,她开始胁迫Francesca删掉Krista发来的那些绝望告密邮件。

关于Krista的情节,导演刻意设计得很模糊。一方面,塔尔显然是对Krista做过亏心事,导演甚至安排塔尔在一次采访中说:“我指挥春之祭交响曲时意识到,我们每个人都有实施谋杀的能力“。这句话像是塔尔对自己的一次预言。但另一方面,我们其实不知道塔尔和Krista之间究竟发生了什么,她们之间也可能是一个年轻艺术家不得志想不开的故事。这种“模棱两可”,我认为一是因为导演从始至终都在通过塔尔的主观视角去呈现各种事件,塔尔想逃避这件事,于是我们也只能窥见她掩盖真相后的零星片段。二是因为事情的原委本就不那么重要,塔尔的缺陷已经显而易见,影片更想展现的是,当冷酷的新公共道德秩序,将一个人的所有缺陷暴露于光天化日之下,会发生什么。

【身份标签】

影片最具争议的主题,莫过于对身份标签和取消文化的讨论。

指挥家作为一个长期以来一直被男性霸占的职业,塔尔是其中极少数获得全球声誉的女性。不仅如此,她还是女同,伴侣还是同一乐团的首席小提琴手,一起公开出柜。这种人设可以说是身份标签的顶配了,但塔尔却对这些标签嗤之以鼻。

她不仅不认同自己打破女性天花板的说法,甚至否认天花板的存在,否认性别对她职业发展产生过阻碍。她认为女性指挥家的路很早之前就已经被铺好了,完全不是个问题,自己很幸运不用被性别定义。

不仅不被女性定义,塔尔骨子里更像是个男人。在为新专辑封面拍摄选择模版时,摄影师提供的都是身着裙装的女性,而塔尔给自己挑的都是男性的摆拍。女儿Petra在学校被人欺负,塔尔直接在学校找到欺负她女儿的小女孩,用流利的德语威胁说:“我是Petra的爸爸,我不会饶过你”(这段引起电影院的全场爆笑)。连她合伙创办的专为年轻女性音乐家提供帮助的奖学金,也受到她自己的质疑,她觉得没有必要再把受益人局限于女性。

当专访主持人提到冰岛著名女作曲家Anna Thorvaldsdottir时,塔尔就非常直接得评价她是“卖弄性感的昙花一现“,认为她犯了艺术家最大的错误,作品没有明确意旨。这样的桥段讽刺了当下很多把身份标签当作成就挂在嘴边的艺术家。

【取消文化】

影片还有一场塔尔在茱莉亚音乐学院上课的戏,上映后引起了很高的讨论。一位年轻的棕皮肤学生在课上说他从来不听像巴赫贝多芬这样的白人男性作曲家的音乐,因为他们有“厌女”的生活方式(巴赫有20个小孩)。塔尔拒绝他对西方经典的全盘否定,认为他这是社交媒体时代的道德正确审判,坚持评估艺术时不应该把身份标签掺合进去。她一边用钢琴演奏巴赫的Well-Tempered Clavier的开场前奏,一边饱含热情得解析,短短几个音符就传递出音乐的精髓,很难不佩服她这段生动的回击。

但音乐学院课堂上的这场对峙,被人偷偷录下视频,后来断章取义得剪辑发到网上,引来自由派人士的示威。这段的遭遇和塔尔与年轻女性的不正当关系,都像极了近几年取消文化下的典型事件。

在看这些事件时,我会感到矛盾、如坐针毡。我无法同情塔尔,也无法把她简单定义为坏人,这种问题的复杂性正是“取消文化”的非黑即白没有涵盖的棘手之处。艺术家的作品能不能和人品分开?对巴赫的评价应不应该考虑他的失检言行?塔尔显然觉得不应该,她就是当代版的巴赫。

塔尔不是一部轻松的电影,它要求你在两个半小时里全神贯注得观察理解每一场戏,这在超英题材和短视频泛滥的时代,显得尤其冒险和宝贵。相信这将是今年最值得思考和讨论的一部电影。布兰切特的演技无需多言,她为这个角色学指挥 钢琴 德语,证明百变如她也依然有还没达到的新高度。在今年颁奖季塔尔一定会有所斩获。

《塔尔》在简体中文的电影介绍里的一个分类标签为“音乐片”,这真是个误导。它不是音乐片,也不是纪录片,而是骑墙于艺术片和类型片之间举棋不定的一部伪传记电影。

虚构的大女主Lydia Tar从事业巅峰坠落,她的身份是一个国际顶流交响乐团的指挥,谈笑有鸿儒往来无白丁,和妻子住在柏林的风格冷峻高级的大公寓,还有一个艺术家格调的小公寓用于工作。出入坐私人包机,开保时捷,出自传,排练演录精心准备的马勒第五交响曲,走上人生巅峰。然后她被解雇,失去演出机会,失去职位,流落到东南亚某不知名小国录制电子游戏配乐。从各种给出的细节和暗示来看,原因是作风问题,有曾经跟随她的年轻女指挥自杀,有人投诉。具体怎么解雇的语焉不详。基本情节如上。

电影的叙事从Tar的角度进行,即Tar所见所想,我们看见一部分;Tar没看见的,我们则什么也不知道。换句话说,我们看到的是Tar这位不可靠叙述者呈现出来的部分,诸如精英艺术家的生活,身边人们的逢迎,年轻女大提琴手的青春朝气,妻子对她的司空见惯和默许,助理的仰慕和唯命是从,同事的平庸,自己对工作的精益求精,对往事不太清晰的回忆,突如其来的困惑和恐慌。

令她摔落神台的事,发生没发生,我们不告诉你。有午夜梦回的慌张,有听闻死讯的失态的立马删电邮,但就不正面告诉你。尽管有个前程似锦的女孩自杀了,她可能精神有问题。所以即使有观众看后竟然得出“塔尔,何罪之有”的感叹,这也不是我们的错。导演兼编剧Todd Field先生在访谈里多次说,我们没有判断(judge),我们只是拍出这个人这些个事儿。

聪明的诡辩。任何作品,直接或间接,都反映作者的价值观,都包含着价值判断。只是有的隐晦有的直白而已。

尽管在现实的古典音乐业界,占据高位利用职权进行打压和情感操控获取sexual advances的数得出来的,99.9%是白人男性。呼之欲出的出事原型们,已有,都是男人,但导演选择把猎食者的身份改为女人,多么高级的设定。并且,既然坊间已有几部从受害者角度拍摄的电影。导演决定要来一个从位高权重被控诉者角度的叙事,摒弃受害者们的声音。

《塔尔》看完是不是这种单边叙事感?全片带入的是指挥大人的感受,经历,恐惧,噩梦。没有别人的。

为位高权重的男人们发声?没有,这边已经换成了女同性恋者,少数族群。此事是无关性别的(尽管她从思想到行为都非常的男性,上专访时,幸存者偏差般地宣称自己职业生涯从未因性别而受阻),而且她也摔下来了啊。在鸡蛋和墙之间,我是没做立场选择的,我只是想告诉你们,墙的心路历程。墙也有脆弱的涂成彩虹颜色的墙。鸡蛋怎么碎的我们不需要讨论,请把注意力给墙,与众不同的墙。

权力带来腐败,这是老调重弹但不会出错的判断。即使是在古典音乐工业界大拿们几乎都是男性的现实下,他避而不谈,而是去拍一部电影,假设那0.1%的女性到达高位,她一样腐败。所以即使有观众看后恍然大悟“对的,权力带来腐败,真的无关性别”,这不是我的错,是你们的判断。多讨巧的whataboutism置换。

这部电影,就是说了这么一个事情。影片的视听语言也并不高明,预告片里的高大上,到了正片只是空洞和故作姿态。关于音乐?关于音乐除了满口掉下的名字和金句,就是短短的话多于演奏的排练片段。导演是做了功课的,但表现出来只是小百科,电影让人感觉主创者既不关心音乐,也不关心女性或LGBT,他只关心他的主角。而他的主角是一个多位大佬的影子压制而成的纸片人,生活在符合男女convenience marriage想象的婚姻里,主角的性别和性取向只是符号,配角们成为活动背景板。

她与前辈长者的高眉艺术圈的谈论,巧舌如簧驳斥学生幼稚的政治正确,和助手提到古斯塔夫·马勒和阿尔玛·马勒时,半戏谑半言真,伴侣关系中我是创作之主我是有才华的asshole,都在话里话外提醒:艺术和品德是要分开来看呢还是分看来看。

说到音乐,再说一嘴。对古典音乐爱好者来说,那些个人名和in jokes,只是设置门槛而已:互相眨眨眼,暗号收到,你是自己人。无所谓,就算知道,我们也只是票友而已没法和高位精英成为自己人。导演让Tar指挥排练时洒了一地散装德语,我的二外德语还没忘光,听了个囫囵吞枣,但有一句生猛地跳入耳朵,在排练第四乐章时,Tar对乐团说,vergessen Sie Visconti(忘记维斯康蒂)。Tar此处应有代导演发声?在电影里拍《马五》,必难回避与珠玉对比,对,说的就是《魂断威尼斯》。维斯康蒂把《马五》第四乐章的柔板,与电影主人公对生命和美的理解,配合得水乳交融,真正使音乐成为了主角之一。而在《塔尔》里,音乐潦草如过客,马五成摆设,除了《葬礼进行曲》的明喻。

一部自我沉溺的电影,叙事和视听平庸,带着闪烁其词的价值判断,美指和服装设计挽回一些颜面。最为人称道的主演,我只能说正常发挥吧,表演指挥时的肢体语言夸张到过犹不及。

想起最近几年发生的事,某位名导拍《我控诉》有他的理由,Todd Field导演拍这是为何?但这就问得太诛心了,不合适。

那就这样想,导演只是布兰切特女士的天字第一号粉丝,这部电影,全只为她再立表演里程碑。最成功的粉丝是为偶像度身订造一部电影。这样一定不会得罪人。

编剧&导演Todd Field与主演Cate Blanchett,截图来自网络

编剧&导演Todd Field与主演Cate Blanchett,截图来自网络2022.11.23

一些增补

两个现实中的人物,一场“辩论”。

1 Gilbert Kaplan,吉尔伯特·卡普兰(1941 - 2016),美国财经出版商、票友指挥家、狂热马勒爱好者。他创立了卡普兰基金,赞助研究演出马勒音乐,并且拥有《马勒第二交响曲》的原版签名总谱。卡普兰迷醉的是《马二》不是《马五》,经过赞助和运作,他实现了在一流交响团指挥《马二》的心愿(尽管遭到部分乐团成员的抗议)。卡普兰于2016年因病去世。

电影里Eliot Kaplan(造型似足Gilbert),是发烧友/业余指挥,Accordion奖学金负责人之一,负责资金募集,也算半个金主。

2 Marin Alsop,马琳·阿尔索普(1956 - ),美国指挥、小提琴家、青年艺术家扶持人。她曾师从伯恩斯坦,曾任职科罗拉多交响乐团指挥,也曾在英国几家管弦乐团担任客座指挥。她在2002年创立了Taki Concordia Conducting Fellowship,旨在资助和扶持年轻女指挥家。2005年,她升任巴尔的摩交响乐团指挥,成为美国主要交响乐团的首位女性指挥。她是第一位录制《马勒第五交响曲》(与伦敦交响乐团合作,LSO发行)的女指挥。阿尔索普已公开出柜,她的伴侣Kristin Jurkscheit是乐团的乐手。她们自1990年起一直在一起,并有一子。阿尔索普从未有过任何行为不端的指控。

尽管电影主角在多个方面有阿尔索普的影子,阿尔索普也健在世间,电影主创者并没知会或向她进行任何咨询。《纽约时报》采访了她,询问其对电影的回应,她说,

Alsop said that the premise that women would fall into the traps laid by traditional power structures was “premature.” “There haven’t been any women in those positions,” she added. “There haven’t been any people of color in those positions. To assume that they will also be taken under the spell of this maestro mythology, it really is presumptuous.”

( 把前提设为女性会落入传统权力结构的陷阱,是“操之过急”。 “这些职位上还没有任何女性”,她补充道,“也没有有色人种。认为他们也会在这种大师迷思下丧失自我,实属自以为是。”)

实际上,2021年Marin Alsop卸任巴尔的摩交响指挥后,唱而优则指的法国人Natalie Stutzmann获任亚特拉大交响指挥前(开场专访时Tar提到了两位的名字),美国主要交响团的女性指挥人数,一度跌回零的水平。在欧洲,一流大团(如柏林爱乐)的女掌门人数是零。

3 茱莉亚大师班的“辩论”。

这场所谓的“辩论”,是我感觉很不舒服的一场戏。给辩论加上引号,因为这并不是一场辩论,而是单方输出式的宣讲。从电影的角度看,戏剧效果是明显的,这一段树立起了Tar的人设:强势,善辩,舌灿莲花,驳斥学生如砍瓜切菜。

而内容则值得商榷。从一开始发现Max练习的曲目是当代作品,她不太欣赏,接下来对无调性音乐的批评,对作曲者的批评,到听到Max说巴赫私德不好而态度发生转变,到对他的全盘否定,Tar其实是围绕着这样一个观点在进行TED talk:你们要尊重the old masters,要艺德分离。

作为提出要考虑艺术家私德观点的人,编剧安排了Max,并赋他少数族裔身份码:BIPOC(黑人、土著、有色人种)、范性别者。他没有被分配任何说道理的,与Tar的宣讲能对接的台词,只说了三句话:我没听巴赫;他厌女;我现在无法郑重看待白人顺直男的作品。仿佛按编剧吩咐在身上画个靶子,让Tar老师万箭齐发射成刺猬。一场本可以更好地展开的对话,把一方设置为幼稚地贴标签,最终以name calling的双方降格收场。

是否应该考虑艺术和艺术家的品德,是很大的议题,放这样一个只说简单论断,无法还口,被Tar的气场压得不停抖腿的小白为代表,流于浅白和哗众取宠,他好像只为引出女主数分钟的抑扬顿挫挥斥方遒,掉下大串名字,又要面对乐圣,顺道展示琴技还小小戏仿一把古尔德的弓腰驼背。大段似是而非的语句裹挟着人名曲名被漂亮地朗诵,加上舞台味十足的玉树临风的走位,一顿操作下来把许多观众妥帖收伏,也就不得闲仔细推敲那番话的道理,也就不考究作为老师,以自身阅历、身份去碾压学生以至公开羞辱,是否合适。

Tar一直在转换概念。从一开始时说,同学们,你们要用深入思考作品,方才能创造出属于自己的演绎。到结尾时说的,你们要忘记一切,将整个的自己奉献给作曲家。研读作品是否要研读作曲家本身?如果不需要,Tar在一开场接受采访时谈起《马五》的准备,为何侃侃而谈马勒和妻子的关系?难道不是应该避免考察马勒的个人生活,一切只限于谱子本身,从中寻找问题和答案?事实上我喜欢JS巴赫,他的音乐常听常新,《B小调弥撒》确是伟大的作品,听过不同录音也听过完整版现场,为Max感到遗憾。但我不欣赏这番居高临下的单边输出,也不赞成通过羞辱的方式把意见强加于人。

Again,在根深蒂固的构建于男本位基础上的权力秩序和社会结构未发生根本改变的当下,占据高位依然绝大多数是男性的当下,架空想象一位到达高位的女性“有权一样腐败”,与其说这是有趣的新观察新视角,不如说更可能是一厢情愿自恋又自大的假设。

2022.12.10

近期,《塔尔》获得威尼斯金狮奖提名,并最终帮助在中国影迷群体间有“大魔王”之称的凯特·布兰切特获封威尼斯影后。乍看之下,这个围绕着女指挥家塔尔展开的作品是非常标准的“大女主”电影。但实际上,《塔尔》讲述的并不是一个《隐藏人物》式的战胜男权陈规、在职场出人头地的女性励志故事。它也不是一个《爆裂鼓手》式的描绘青年对于音乐至死方休的追求的作品。

电影《塔尔》海报。

电影《塔尔》海报。影片中,塔尔原本有一帆风顺的事业。她作为指挥家,在为一场重要的演出努力准备。同时,她与乐团的女大提琴手有一个幸福的家庭,并领养了一个乖巧的女儿。但当乐团里的前同事克里斯塔自杀,风向急转直下:克里斯塔的死亡被新闻报刊和社交媒体广泛地怀疑与塔尔相关。同时塔尔和乐团内外的一些女性的私人关系,也被认为是塔尔滥用职权所建立的。当社交网络的浪潮发展到一定地步,塔尔被迫在重要演出前离职,终结了职场的上升道路。

比起音乐或者梦想,《塔尔》的核心词可能更是取消文化和政治正确、身份认同和社交媒体。换句话说,《塔尔》探讨的其实是以下几个问题:对于公众人物,尤其是艺术家,她/他个人生活上的污点和作品应不应该被分开看待,在何种程度上应该被分开看待?她/他的身份(性别、年龄、阶级、种族、性取向、政治观念……)多大程度上应该被用于阐释、引申、背书或者污名她/他的事业与创作。

在下文中,作者将主要用取消文化、身份交叉性(identity intersectionality)等概念,来解析《塔尔》所展示的新时期(尤其是欧美国家)极端活跃的身份政治浪潮,以及其对艺术生产与品鉴产生的影响。无论对这种身份政治如何看待,在本文作者看来,不可否认的事实是,带着强烈的共时性,影片描绘的不仅是塔尔的虚构世界,也正是作为观众的我们当下所栖居的世界。

撰文|雁城

文本内外:站在漩涡外围与中心的布兰切特

用很俗的话来说,《塔尔》是一部“大女主”戏。主人公莉迪亚·塔尔(凯特·布兰切特饰)是现今世上最伟大的指挥家之一。在传统为男性把持的古典乐界,女性出头实属不易。因此塔尔的身份中,“女性”也是重要的一个元素。从一场正式而不无装腔作势嫌疑的关于塔尔的专访开始,观众开始由表及里地深入塔尔的内心世界。

光看选角,《塔尔》是一部不易出错的电影。不仅因为凯特·布兰切特的精湛演技,更因为她近年来所演绎的角色在大众心中留下的刻板印象:真实性格和角色性格逐渐融合,她就是“大魔王”、强势的精英女性。演员人设先行,角色已经十分贴脸——尽管2013年让她在奥斯卡折桂的电影《蓝色茉莉》中,她还完美执行了伍迪·艾伦式的滑稽、脆弱和精神紧绷,时间过去不到十年。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。凯特·布兰切特在《塔尔》中的表现一如人们预期。她在采访中善于表达自己,私下的交流里也进退有度。指挥时如狮搏兔,即使是外行人也能为这种裹挟着强烈控制欲的优雅所震慑。而行进到影片后半程,随着生活的渐次崩塌,她演绎的阿尔法人格在痛苦中的沉沦、崩溃,表现也十分精彩。

是的,沉沦和崩溃。《塔尔》讲述的并不是一个《隐藏人物》式的战胜男权陈规、在职场出人头地的女性励志故事,因为塔尔在影片最开始就获得了成功;同时,《塔尔》也不是一个《倒数时刻》或《爆裂鼓手》式的描绘青年对于音乐至死方休的追求的作品。因为比起音乐或者梦想,取消文化和政治正确、身份认同和社交媒体,更成为《塔尔》的核心词。

影片中,塔尔原本有一帆风顺的事业。她在为一场重要的演出努力准备。同时,她与乐团的女大提琴手有一个幸福的家庭,并领养了一个乖巧的女儿。但当乐团里的前同事克里斯塔自杀,风向急转直下:她的死亡被新闻报刊和社交媒体广泛地怀疑与塔尔相关。同时塔尔和乐团内外的一些女性的私人关系,也被认为是塔尔滥用职权所建立的。当社交网络的浪潮发展到一定地步,塔尔被迫在重要演出前离职,终结了职场的上升道路。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。换句话说,《塔尔》探讨的其实是以下几个问题:对于公众人物,尤其是艺术家,她/他个人生活上的污点和作品应不应该被分开看待,在何种程度上应该被分开看待?她/他的身份(性别、年龄、阶级、种族、性取向、政治观念……)多大程度上应该被用于阐释、引申、背书或者污名她/他的事业与创作?

在中文互联网的语境中,“取消文化”(cancel culture)或许是一个有些陌生的词。但近些年你肯定见过这种现象的一再上演:某明星因为违法犯罪或者违反“公序良俗”,相关作品全部下架,搜索引擎里查无此人。又或者,某企业因为不当宣传或表态,产品受到抵制,代言人纷纷宣布解除合约……

从2018年《纽约时报》的那篇《所有人都被取消了》(Everyone is Cancelled)开始,“取消文化”已经成为一个世界范围内的流行词。它用来形容社交网络上的知名人士或团体因为发表各种意义上的“不当言论”而受广泛抵制,失去工作机会、商业合作和社会影响力的现象。群众尤其通过社交媒介,来实行自己“取消”的权力。

很少有人提到,但我认为《塔尔》的选角很奇妙的一点是:凯特·布兰切特本人也曾被裹挟进取消文化的风波之中。2018年##MeToo运动的支持者,为什么要对伍迪·艾伦的性丑闻保持沉默。而她如此回答:“我不认为我一直保持沉默。当我和艾伦合作的时候,对这些指控完全不知情。”即使《蓝色茉莉》上映于2013年,她对性丑闻完全“不知情”的可信度存疑,但布兰切特还是表示自己将不再和伍迪·艾伦合作。这多少是种亡羊补牢的姿态,熄灭了围绕着她的争议。

电影《蓝色茉莉》剧照。

电影《蓝色茉莉》剧照。和戏外不同,戏里的凯特·布兰切特,不再只是站在取消运动的外围,而直接成为被攻击对象。在女指挥家克里斯塔自杀,尽管她已经避免提拔自己的助理,新来的女大提琴手仍然在社交网络上被称为塔尔的“小鲜肉”。一段短视频走红网络,塔尔的强势言论在刻意剪辑后更富攻击性。遭遇传唤后,塔尔被解职。

塔尔的罪名到底是否属实?她是罪有应得的性剥削者,还是风评无辜被害?对此,影片的描写隐晦而留白。影片刚开始,塔尔和一个女记者相谈甚欢。摄像机的视角在塔尔、女记者和助理之间来回梭巡,烘托三角关系中的暗流涌动;塔尔收到一本匿名的书,扉页上有手写的密语,极短暂的特写后也被她干脆撕掉;在与女大提琴手的初次邂逅中,塔尔不发一言,眼神却透露出兴趣。这种兴趣具象化为一个对准蓝色高帮靴的偷窥镜头。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。影片始终维持着它的高语境。人物的对话在缺乏前情的状态下夹杂大量代词,让观众只有通过联想和猜测才能艰难地理解人物关系。塔尔曾抱着助理说:“不要陷入任何阴谋之中”“我们三人当时那么亲密,她有些地方不太对劲”,暗示三人曾过从甚密,但关系的转折仍然隐匿。观众和克里斯塔一样处于迷雾之中,后者生前在邮件里写:“为什么她(塔尔)不和我说话?为什么她一直忽略我?为什么她不听我求救?”得不到答案的观众,只看见求助邮件被塔尔一封封删掉。

观众当然容易揣测塔尔并不是一个磊落的上位者和忠诚的伴侣,然而直到影片的最后,我们也没有看到任何实质性证据。影片语焉不详的描写,很贴近巴赞的那句“简略是现实的缺笔,或更确切些说,是我们对现实认识中的空白”。塔尔在最亲近的伴侣面前也拒绝认罪,但在异国他乡的按摩中心,她又好像因为物化女性的场景,心生悔恨乃至狂吐不止。

当然必须承认,我们已经在无数个案例中发现,交织着爱、诱骗和欲望的性剥削的客观举证和盖棺定论本来就是困难的,但《塔尔》试图展示出的是另一面:社交媒体的情绪发酵成的运动很多时候也不需要证据确凿,这正如很多取消文化的反对者所指出的。在听证会上,塔尔指出那条被广泛传播的短视频有明显的剪辑痕迹。她得到的答复并不是沉冤昭雪,而是:“是的,我们都看得出来,但我们在乎的并不是这个。”

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。《塔尔》展示的是一种容易让人与现实生活对号入座的取消文化:一边是“矫枉必须过正”,一边是“苍蝇不叮无缝的蛋”;一边是“拒绝受害者有罪论”,一边是“防止错杀、防止有罪推定”;一边是“熔炉”,一边是“狩猎”——中文互联网的使用者们都会知道我在说什么。尤其是,《塔尔》发生在后新冠时期、主人公经历过隔离,更加巩固了现实性以及和观众的共时性。

因此我觉得《塔尔》电影内外的互文更加有趣。2018年的布兰切特本人在为伍迪·艾伦的“社会性死亡”添砖加瓦后说:“我觉得法律更适合当审判,而不是社交媒体。”而四年后,她的角色站上了社交媒体的虚构审判台,感慨道:“现在这个时代,被指控的人就像有罪一样。”

传闻在电子邮箱里发酵,在新闻媒体上爆发,由深度报道发掘,最终在聊天软件里宣判旧神的死刑。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。身份交叉性:当身份政治成为一场谋杀游戏

比起常规的#MeToo运动,《塔尔》的故事其实还更加复杂。和大多数传统意义上的性剥削“加害者”不同,处于漩涡中心的塔尔是女性。更准确地用她自己的话说,塔尔的标签包含“白人、中产、女同性恋者”。这其实体现了影片进一步探索更具当代意义的身份政治的决心。

让女性来演绎被审判的权力上位者,也引发了争议。很多人认为本片并不女性,也不女权。有人认为,在一个行业的实权者和主要受到指控的人是男性的情况下,让女性来承担“加害者”的角色是避重就轻、居心叵测。此外,更多观众发现,除了生理性别为女之外,塔尔几乎只是复刻了一个世俗意义上的有毒的阿尔法顺直男形象。从非常个人的体验上来说:塔尔和下属的多次对话,确实都让我联想到了亲历的一些男性主导的职场阴谋论。

塔尔的性别描绘的确可堪玩味。很多时候她倾向于否认自己的女性身份,并否认受限于此:当被问到身为女性是否感到职业玻璃天花板时,她姿态漂亮地说,这已经是一个很好的时代。在为自己的养女出头时,她则自称:“我是佩特拉的父亲。”父权在她的潜意识里或许是一件更趁手的武器。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。和很多“女强人”的脑回路一致,塔尔的性别认知浸染了社会达尔文主义:她和助理聊到音乐家马勒和爱尔玛。他们是一对夫妻,爱尔玛因为家庭放弃了音乐事业。和助理对爱尔玛怀有同情心不同,塔尔认为这是“她自己放弃的,没人逼她”。越是把个人努力和成就画等号的人,往往越难意识到幸运在自己身上的眷顾,和在同类人生中的缺席。实际上我认为塔尔的社达、男性认同和潜在的厌女症,恰好很真实地反映了男权社会部分成功女性的标准思维范式——那也可能是她们的唯一出路。

《塔尔》不仅让女性扮演传统由男性承担的上位者角色,更试图引入更多元的身份维度。这与传统的二元结构有别,后者由男与女、权力上位和下位、加害者和被害者的二元对立构成。

影片前期比较高潮的一场戏,展示了发生在塔尔和学生麦克斯之间的冲突。当被问到是否指挥过巴赫的作品时,麦克斯说:“说实话,我是个有黑人、原住民和其他有色人种的泛性别者,我无法接受巴赫的厌女世界观,无法认真看待他的作品。”“你到底在说什么啊?”“他不是生了二十个小孩吗?”“但他也创作了大量的音乐作品。我看不出来他的生殖能力和b小调有什么关系。”

为了纠正麦克斯的观点,塔尔进行了一番舌灿莲花的演讲。她循循善诱,伴随极富感召力的弹奏。他们肩并肩坐在钢琴凳上,脸上都带着微笑,在那一刻,双方之间的身份差别似乎被抹平。但下一刻麦克斯仍表示拒绝:“但现在我对顺性别白男作曲家不感兴趣。”身份标签再次浮现、横亘在二人之间。短暂的和平被击碎了。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。塔尔的观点非常鲜明。她抗拒把身份政治凌驾于艺术之上,因为那会让艺术鉴赏完全依靠于身份标签构成的鄙视链:“先别急着搞对立嘛。对自己异类身份的着迷会让你变成一个无聊又循规蹈矩的人……如果巴赫的才能都无法打破他性别、生育观、信仰和性取向制造出的藩篱,那你的才能肯定也会被某一类人否定。”

实际上,这里《塔尔》涉及的概念,是身份交叉性(identity intersectioanlity)。在《临床外的精神分析》(Psychoanalysis Outside the Clinic)一书中,学者们论述道:在现代社会中,我们越来越聚焦对于自我身份的认同。但随着自我认知越来越细化和多元,即使是在同一个人身上,也会同时出现多样、有时候甚至是相互对立的身份。不同的身份认同,比如种族、阶级、性别,必须与其他位置结合在一起理解。

比如,菲洛施、史蒂芬和怕特曼认为,男性气质是一个高度种族化的概念,这意味着它应该与其他的概念交叉(如黑人性或者白人性)。又比如同样身为女性,塔尔的白人血统、中产阶级的经济基础、古典乐从业者的身份以及同性取向,都会让她的“女性特质”完全区别于来自底层的亚裔女子,比如影片最后出现的,在东南亚按摩店从业的女性们。在当代社会,如果不结合这些其他的认同类别,我们就无法完全理解男性或者女性气质。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。然而有趣的问题来了:塔尔自己真的不是身份政治的宠儿吗?如果身份政治真能化约为一场能一一列出双方的标签来“比大小”的游戏,在某些语境中,塔尔的女同性恋者身份,未必不比身为黑人泛性恋者的马克思更具“优势”。尤其是考虑到塔尔和马克思之间的年龄差距与职场权力关系。

因此上一秒和风细雨的平等沟通,在马克思拒绝接受塔尔的观点后,会立刻演变成夹枪带棒的人身攻击。实际上,影片也通过塔尔的伴侣莎伦,直接指责她利用自己的身份,进行过不止一次的“权色交易”,以至于她身边的全部关系都是交易性质的(transactional),只有和养女的关系是例外。

同时,人们对身份政治的理解又是充满变化的。在一个截然不同的语境中——比如在社媒上流传的课堂录像片段(剪辑版)里——塔尔优越的身份,就会立刻变成她的原罪。

本质上,当身份标签脱离了具体的人,就像刀离了鞘。我们很容易看到更多的偏狭和对立,而不是包容和共存的可能性。而《塔尔》显然暗示这个时代因身份而起的攻讦会比之前来得更轻易。所以塔尔的恩师告诫她:“不论如何,你要做好准备……这么多年,我一直确保衣柜里的所有衣架都面向同样的方向。”

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。在采访中塔尔曾说:“我指挥《春之祭交响曲》时意识到,我们每个人都有实施谋杀的能力。”从这个角度上说,塔尔看似是艺术殿堂的纯洁性的卫道士,但实际在更早之前,她早就入局了这场身份政治的全民游戏——作为观众的我们,也都早已身在其中。

她和她的艺术,从一开始就无法不成为身份政治的一部分。只是最后风不再往她的方向吹。没有人能控制风,始终不离开自己的方向。

人类VS机器人:谁是艺术的真正评判者?

影片中,塔尔有一个反复出现的口癖:机器人。她在以前辈姿态向Eliot(艾略特)传授经验时说:“指挥时,你不能只是一个机器人,要准备好再创作作曲家的作品”;麦克斯愤然离席时骂她是个混蛋,而她回敬:“而你是一个机器人”;心烦意乱地摆弄手机的时候,她骂手机是个“damn fool robot”(真是一个愚蠢的机器人);当她逼死克里斯塔的传闻闹得满城风雨时,她愤怒地为自己辩白:“这些千禧一代的机器人在撒谎。”

“机器人”代表的是僵化、古板、按规则行事。同时它也代表超出塔尔掌控能力的新兴势力,如自说自话的千禧一代和不听话的电子产品。“机器人”的对立面是“人类”,代表着在消逝之中的人文主义思想、上世纪的音乐艺术、让塔尔在写作和演讲中流连往返的经典譬喻,和属于旧时代的行事准则。

在充满留白和混乱的《塔尔》中,如果真的有一种鲜明的二元对立,那就处于机器人和人类之间。这是发生在塔尔的精神世界中的一场战争。实际上,这也是很多来自旧时代的势力,在新时代的舆论场上会面临的一种矛盾。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。回到文章开头提出的那组问题:对于公众人物,尤其是艺术家,她/他个人生活上的污点和作品应不应该被分开看待,在何种程度上应该被分开看待?她/他的身份多大程度上应该被用于阐释、引申、背书或者污名她/他的事业与创作?

“塔尔派”会认为,我们应该让个人的归个人,艺术的归艺术。塔尔在和老师的交谈中提到叔本华,以一种轻描淡写的戏谑的方式:“他曾把一个女人从楼梯上扔了下来。”对方则叹了口气回答:“我们仍不知道这种个人缺陷和他的工作有什么关系。”

对于塔尔来说,艺术家的个人错误当然不是与艺术毫不相关,但至少应该区分不同的等级、对艺术家和艺术施加不同的影响。比如当一个指挥家支持纳粹,那是不能容许的。但“不得体的性行为”和支持纳粹,则显然不能混为一谈。

而以麦克斯为代表的“当代派”则会认为,身份政治应该作为一个更明显的维度参与到艺术品评的过程中。他们用艺术凸显身份认同,用取消文化威胁“不良艺术家”,有时也会出现“用清朝的剑斩明朝的官”的时代错误。塔尔在和麦克斯的交锋里就质问对方:“谁能做决策?”谁来决定谁的身份比谁更正确?

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。然而,我们也不难看出塔尔论点的矛盾性:那么,又是谁决策一个支持纳粹的艺术家就一定比有“不得体的性行为”的同行更值得谴责?被塔尔认为理所当然的预设,本身也是某种人为建构的价值判断。只是塔尔就成长在这种建构里、受益于此。她站在旧秩序的一边,并认同这就是艺术的神龛所应有的样子。

在电影里,也不是没有人直接指出塔尔的矛盾。克里斯塔在邮件中写道:“Why do I have to beg for her to be a human?(为什么我要求她,她才能做个人呢?)”在这一刻,塔尔完美的外壳出现了裂痕。原来,主导着极富人文主义精神的音乐演奏,她却也可能在某些情况下,流露出与音乐的精神背道而驰的、“非人”的一面。

又或者,有很多罪恶,本来就藏在冠冕堂皇的艺术鉴赏之下。就像《房思琪的初恋乐园》里的李国华,他背诵的《长恨歌》和引用的“娇喘微微”,就是承装着肮脏欲望的特洛伊木马。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。无论是艺术的评判还是道德的评判,无论哪一派的身上,都贴着客观与正义的标签。但实际上可能只有一点亘古不变:主导它们的,是权力的斗争。米兰·昆德拉在《帷幕》一书就指出,美学评价的本质是一场“赌博”:

“艺术作品的价值总是在被人质疑,被人维护、评判、再评判。但如何评判它们呢?在艺术的领域内,对此没有确切的标准。每一个美学评判都是个人的赌博。但这种赌博并不囿于它的主观性,它在与别的评判相撞击,试图被人承认,期望达到客观性。”

人的关系决定了艺术的关系。或者不如说,没有一种艺术能真正脱离了人而“客观地”存在。这大概也是《塔尔》的题中之义。所以我们看见的塔尔更多时候像是卖弄权术的政治家或施展魅力的交际花,而非不谙世事的艺术家。乐团的成员们也更关心升格、降职、组织架构调整,而不是精进演奏能力。

电影《塔尔》剧照。

电影《塔尔》剧照。我觉得很妙的一场戏就是,塔尔在楼梯上滑倒后,还是坚持参与彩排。雄浑的音乐响起,但只有她全情投入演奏(可能是沉溺于自我意志的实现,也可能是假装投入以粉饰太平),因为台下的所有乐手都盯着她的满脸伤痕看,表情焦虑而犹疑。比起音乐,他们更急切地想读懂始于青萍之末的风向。

影片的结尾因此耐人寻味:众叛亲离的塔尔来到东南亚。她成为一个学生乐团的指挥。最后一幕里她指挥大家演奏电子游戏配乐,而台下的观众都戴着动物的头套。这是一个开放性的结局。它可能标志着塔尔从西方正典被放逐,彻底从神坛上跌落。它也可能意味着在经过反思后(指在塔尔奔出按摩店在路边呕吐),她开始把自己内心的秩序向新的力量敞开。

但无论是哪种解读,它都意味着新的规则已经势不可挡地来了,且势必要和旧的秩序相逢。我们在这个崭新的时代里,注定要把米兰·昆德拉所说的“赌局”重新洗牌。

本文为独家原创内容。作者:雁城;编辑:青青子; 校对:卢茜。封面题图素材出自电影《塔尔》剧照。未经新京报书面授权不得转载。

Lydia Tar

Lydia TarLydia Tar迪莉娅塔尔,美国指挥大师,被普遍认为世界上最伟大的女性指挥家。毕业于柯蒂斯音乐学院钢琴演奏专业,维也纳大学音乐学博士,曾师从传奇指挥大师伯恩斯坦Leonard Bernstein,在现代音乐与世界音乐中均有较深造诣。曾与芝加哥交响乐团、波士顿交响乐团、费城交响乐团、克利夫兰管弦乐团合作,曾任纽约爱乐乐团音乐总监,柏林爱乐音乐总监,茱莉亚音乐学院客座教授。

Tar对于其老师伯恩斯坦的马勒一直较为推崇,她自己也一直在录制马勒全集,仅差马五。对于马五第四乐章小柔板,Tar与其老师有不同的看法。她认为伯恩斯坦的演绎悲剧性太强,速度太慢,只反应了马勒晚年的心境,并没有反应马勒在创作时的心境,Tar认为第四乐章应该反映的是马勒与爱玛在一起时热烈的爱情。

Tar提到了与以色列爱乐合作的马三如有神助,她的诀窍是“自由运弓”,放弃一定的视觉效果,给乐手一定的空间。

Tar批评冰岛女作曲家Anna Thorvaldsdottir,认为她的作曲没有明确的旨意和动机,是“卖弄性感的昙花一现”。

Tar在茱莉亚的公开课,表达了对巴赫的推崇,中间甚至模仿了古尔德演奏BWV846,“巴赫的音乐有一种谦恭,他从来不假装自己无所不能,因为巴赫明白观众心里永远藏着问题,而不是答案...”。

Tar与老一辈大师Andris Davis的对话,贝多芬第五交响乐第三乐章的主题与莫扎特第四十交响乐最后一个乐章的开头主题,有相同的音程序列,Andris认为是一种致敬,Tar认为是一种巧合。

Tar认为DG为余隆出版黑胶实体唱片,是为了迎合庞大的中国市场。

俄罗斯年轻大提琴家Olga是Tar最看好的后辈之一,Olga最喜欢杜普雷的Elgar,Tar也看到Olga的潜力,并且计划在马勒演出之后,推出Olga演奏Elgar的Cello Concerto。

Tar:"(柏林爱乐)学院以卡拉扬的名字命名,到处都是阿巴多的爱慕神殿"。

Andris Davis:"Furtwangler从来没有加入过Nazi,没有敬礼,或者指挥《Horst-Wessel-Lied》,更不愿意签上Heil Hitler,但是他不得不denazified,那时候他已经半退休了"。