必是天堂 إن شئت كما في السماء(2019)

又名: 那里是天堂(港) / 导演先生的完美假期(台) / It Must Be Heaven / لا بد من السماء

导演: 伊利亚·苏雷曼

编剧: 伊利亚·苏雷曼

主演: 伊利亚·苏雷曼 阿里·苏莱曼 夸西·宋桂 盖尔·加西亚·贝纳尔 格莱戈尔·科林 文森特·马拉瓦尔 Holden Wong Gabrielle Mankiewicz Robert Higden Sebastien Beaulac Ossama Bawardi François Girard Basil McKenna Raia Haidar Aldo Lopez

类型: 喜剧

制片国家/地区: 法国 卡塔尔 德国 加拿大 土耳其 巴勒斯坦

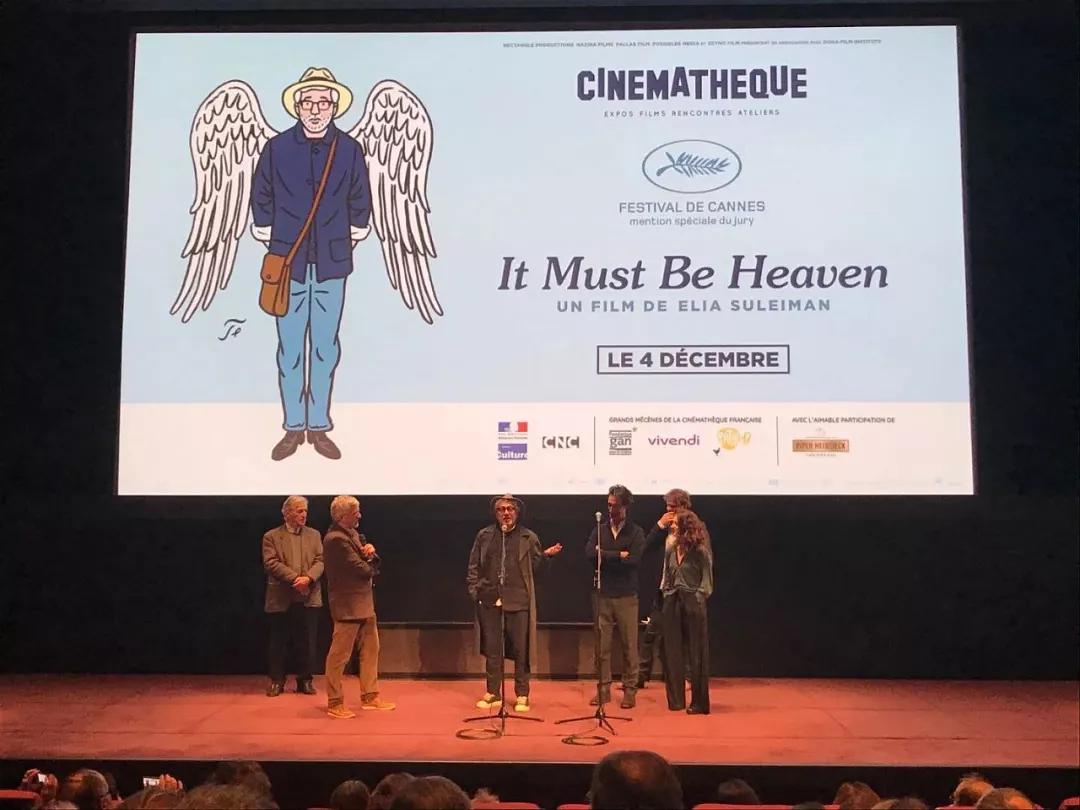

上映日期: 2019-05-24(戛纳电影节) 2019-12-04(法国)

片长: 97分钟 IMDb: tt8359842 豆瓣评分:7.6 下载地址:迅雷下载

简介:

- 苏雷曼从巴勒斯坦逃离,渴望前往新的家园生活,却意识到自己的故土如影随形。对新生活的期待很快沦为一个荒谬的笑话:从巴黎到纽约,不管他走到哪里,总有些地方让他想起祖国。在这一部关于探索身份、国籍和归属感的喜剧故事里,苏雷曼提出了一个本质性的问题:我们能够真正称之为家的地方到底在哪儿?

演员:

影评:

本文节选自我的课程期末作业(《东方学》读后感,原题为《今天我们应该如何对待东方学——从<必是天堂>看当代文艺作品对东方主义的解构策略》。专业课《跨文化交流学》,车致新授课)。第一部分为对《东方学》的部分论述,第二部分主要围绕《必是天堂》展开,分析其对“东方主义”的解构手法。

《东方学》到底想要告诉我们什么?

藉由萨义德的大段论述,我们首先知道了什么是所谓“东方主义”:它是一门学问、一种思维方式、一种话语。但它是局限的、堕落的,它与形成它的历史脉络紧密相连,是西方殖民主义、帝国主义思维荼毒下的二元对立框架。由是,我们意识到“东方学”是一种需要被警惕的、被规避的僵化思维模式。

于是萨义德说:“(《东方学》)向人们指出了东方学家的险恶用心,并且在某种程度上将伊斯兰从他们的魔爪下解脱了出来。”但萨义德所说的“解脱”并非单纯指东方国度(如伊斯兰国家)摆脱西方的话语霸权,或者是指东方能够自己表述自己(乃至表述西方)——在他看来这些都是一种“对一种处于无可救药的对抗状态的自我的确认”——应当跳脱出诸如“东方/西方”的二元对立思维框架,这才是“解脱”的真正含义。用学术的话来说,即反本质主义(anti-essentialism)。

所以,《东方学》想要告诉我们的无非就是这样一些事实:东方学是一种思维方式;东方学存在严重的问题;东方学应当被否定,但顺着东方学的思维对抗西方并非解决之道。

所以我们应当如何对待东方学呢?萨义德并没有给出具体且行之有效的策略。他反复强调自己的意义在于“对这一整套对立性的认识提出挑战”。而面对“《东方学》是否只破不立”的质疑时,他也仅止于试图列举一些学术领域“点到为止”的成果。

但他至少告诉了我们,不能用“西方学”解决东方学,而是要摆脱那种“种族主义的、意识形态的、帝国主义的定型观念”——我们应当解构东方学(De-orientalism instead of Anti-westernism)。

东方主义在今天仍然占据着社会生活的方方面面。我们所处的“这一电子的、后现代的社会的一个特征是,东方形象的类型化趋势不断增强。标准化和文化类型化加剧了19世纪学术研究和公众想象中“妖魔化东方”的倾向。”但就是在这个伊朗问题再次成为焦点的时代,一部带着强烈“反标准化”和“反文化类型化”气息的巴勒斯坦电影杀入了第72届戛纳电影节主竞赛单元,并一举斩获费比西奖。这部名为《必是天堂》的影片为“解构东方主义”提供了一些令人兴奋的策略和思路。

《必是天堂》:“中东和平喜剧”对东方主义的挑战

萨义德这样描述他最初研究东方学的动机:“没有人曾经设计出什么方法可以把学者与其生活的环境分开,把他与他(有意或无意)卷入的阶级、信仰体系和社会地位分开,因为他生来注定要成为社会的一员。”作为一个生活在西方(美国)的巴勒斯坦阿拉伯学者,萨义德觉得自己的生活是“令人泄气的”。特殊的身份赋予了他对于特殊议题的敏感——这是他研究东方学的起因。

导演伊利亚·苏雷曼亦是如此。作为一个在巴黎、纽约、拿撒勒三地生活的巴勒斯坦导演,他同样感到自我的身份在东方学的语境下变得特殊而敏感,充满谬误。因此,在《必是天堂》里,我们看到他对于解构东方学所做出的努力。

《必是天堂》讲述了一趟平平无奇的旅行:巴勒斯坦导演苏雷曼(与影片导演同名,由导演本人饰演)带着自己新创作的“中东和平喜剧”剧本前往巴黎找制片落地项目却被拒绝,随后又到纽约参与了一些会议,最后回到拿撒勒过原本的生活,他在街上四处观察,发现无论是巴黎还是纽约,都能够找到家乡巴勒斯坦的影子。

影片的解构性首先体现在题材上。这是一部名副其实的“中东和平喜剧”(戏里戏外皆是如此),将“中东”与“和平”两者结合的做法本身就是一种对东方学话语的反抗——传统东方学话语往往将巴勒斯坦和地区冲突、战争相联系。同时喜剧作为影片的载体本身就具有很强的解构特性,苏雷曼也充分利用这一点在影片中暗藏政治议题,对各种被物化、符号化的景观进行嘲弄和讽刺。

有趣的是,剧情里的苏雷曼四处碰壁,他的剧本被法国制片人拒绝,在美国也没能激起女制片的兴趣,法国制片人给出的理由是“没有具体的民族冲突,过于世界主义(此处由于没有片源,如有记错还望友邻指出)”——这种解构性的文本受到了典型东方主义思维的挑战。然而现实世界里,苏雷曼的这部《必是天堂》却赢得了影评人们的认可——一个巴勒斯坦导演,凭借一己之力,试图扭转西方的偏见。(当然,影片最终走向的并非一种“西方学”式的反击。)

影片中的苏雷曼在“西方”社会游历的过程中常常受到根深蒂固的东方主义观的困扰。在纽约遇到的黑人司机会激动地给老婆打电话说“我车上坐了一个巴勒斯坦人!”并给他免单;在巴黎机场安检时探测门只会对他响起,探测器甚至会围着他转圈;在美国参加巴勒斯坦同乡会时爱国者们热情的掌声导致会议无法正常进行。这些过分的热情与敏感本质上在不断强调一种东西方的二元对立,而苏雷曼却戏谑地嘲弄、并解构它们。

其次,影片的解构性体现在了对“话语”的解构。萨义德认为东方学是一种“西方用以控制、重建和君临东方的一种方式”,而这种控制则通过一套话语来实现。对抗话语的方式有二,一是建构一套更加强大的话语予以压制(但未跳脱出东方学的本质),二是直接对话语进行解构。《必是天堂》采用了后者,但它解构话语的策略却异常粗暴:以观看代替表述,以沉默解构话语。影片中,苏雷曼几乎没有台词,大部分时间,他都在不停地观看。他是一个旁观者,却通过观看的方式参与到了事件当中,他聆听他者的叙述,却不定义,不判断,不表达。唯一能够反应内心活动的是他不断舞动的眉毛。也因此,影片几乎所有的讽刺和隐喻都无法指向一个确切的本体,话语的缺失造就了文本丰富的歧义性,全凭观众自己解读。但也由此,“一个巴勒斯坦人不给‘西方’轻易下定义”本身就构成对东方学的嘲讽。

导演的各种观看

导演的各种观看影片的第三重解构性通过对原型观念的“错位与拼贴”体现。“在我之前的作品中,巴勒斯坦可以被视为世界的缩影,但我的新作《必是天堂》则尝试转换两者的地位,把世界当做巴勒斯坦的缩影。”那些常常被与巴勒斯坦捆绑的议题,被导演强行安置在“西方”社会中,但同时它们又是和平进行的。这种将“东/西方”刻板元素打碎重组的企图本质上包含了解构东方学的愿望。以下是我整理的一些错位时刻以及个人解读(可能带有强烈的目的性,但此片以缄默解构话语,解读并无对错):

带枪的日常。片中导演曾在纽约梦见街上所有人都带着各式军械,但人们却像背着包一样对此习以为常。

无处不在的法国警察。“例外状态、警察国家和暴力已经成为常态。事实上,紧张和焦虑已不局限于局部冲突,而是无处不在。[2]”导演在法国街头多次看到行动有序的警察。他们对着路边的车仔细检查,好像车底有炸弹一般,但事实上车底只有一束鲜花。还有一次导演在咖啡馆门口喝咖啡,四位警察例行测量咖啡馆占用街道的尺寸,煞有介事好像要封锁这里。

法国阅兵。导演看到坦克和飞机驶过空无一人的巴黎城,不知道这些军事力量要展示给谁。

对言论自由的限制。纽约的公园里出现了一位身穿巴勒斯坦国旗色衣服的“天使”,她或许是要以和平的方式表达巴勒斯坦建国的诉求,却在这个崇尚言论自由的国度遭到警察的围追堵截——不过警察并没有使用任何暴力。

对稀缺资源的争夺。巴黎某喷泉广场上的椅子被市民占用,为了占座大家各显神通,甚至有人从老人眼皮底下抢走座位。此刻的座椅成为“土地/石油/水资源”的隐喻。

最后,破而不立的解构并不彻底。东方学破后的世界如何?苏雷曼给出了一个答案:世界公民。这与萨义德在书中提及的多元文化主义(multiculturalism)不谋而合,是为影片的第四重解构策略。

作为求学于纽约、生活在巴黎和拿撒勒两地的国际化导演(戏里戏外都是),苏雷曼是一个名副其实的世界公民。影片中他被邀请到纽约某高校进行了一场关于“世界公民”的学术交流,他被主持人问及作为世界公民的感受,而台下的听众都是刚演完舞台剧的表演系学生,他们打扮成各种动物坐在台下,俨然是《疯狂动物城》里的理想国——跨“东西”、跨国别、甚至跨物种。

多元文化主义则可以用这个片段来阐释:两个说英语的日本人在法国街头把一个巴勒斯坦人认错了。哈,多么有趣。

影片的最后,苏雷曼导演回到家乡拿撒勒。在酒吧里,他看着当地年轻人在舞池里蹦迪——虽然放着阿拉伯民歌,但夜店remix版的节奏和鼓点早已给民歌赋予了世界通用的灵魂,年轻人们也跳着同一种舞蹈。

尽管作为喜剧,《必是天堂》有很强的人为建构成分,并且其可任意解读性降低了分析的说服力,但不可否认的是它仍然为当代艺术提供了许多可借鉴的解构东方主义的策略:喜剧解构政治、观看(缄默)解构话语、对原型观念的错位和拼贴、以及对多元文化主义的反复确认。

【参考文献】

萨义德, 东方学[M], 生活·读书·新知三联书店, 2007.

Eugénie Malinjod, 伊利亚·苏雷曼通过《It Must Be Heaven》寻找容身之地[EB/OL], 戛纳电影节.

采访 柳莺

编辑 蘇打味

写在前面

苏莱曼从来都不是一个着急的创作者,作为巴勒斯坦导演,他的人生充满着离散与流亡的经历,而他正是从一段一段的旅行中,寻找创作素材,对异乡无尽的好奇感与对家园的留恋,构成他作品最原始的张力。

《必是天堂》(2019戛纳电影节评审团特别奖,竞赛单元费比西影片人协会奖)的三段式叙事由导演/主人公在拿撒勒、巴黎和纽约三地的经历组成。拿撒勒是故乡,是他日常浇花,抽烟,和邻居交谈,观察院子里偷水果的人的地方。这里充满着东方神秘的预言色彩,却同时也显得有些阴晴不定。苏莱曼亦由此踏上寻找“天堂”的旅途。

飞上云霄,落地西方世界,迎接他的是越发不可捉摸的现实。在巴黎和纽约的段落,这种荒诞感被发挥得淋漓尽致。苏莱曼不惮于对日常段落的展示,虽然声称不使用任何社交媒体,他其实早已掌握了社交媒体碎片化传播的魅力与魔力。西方世界究竟是不是天堂?在这部影片中,苏莱曼给出了明确的否定答案。巴黎制片人对他说,他的电影作品不够“巴勒斯坦”,发达国家对第三世界刻板印象跃然银幕。

纵观当代影坛,像伊利亚·苏莱曼一般创作的导演屈指可数,尤其是在第三世界电影集体惨淡的大环境下,能够从卓别林、基顿到雅克·塔蒂处继承伟大喜剧传统,并将此类型用于针砭时事,乐中带苦地将当代生活的荒诞感展现得淋漓尽致的苏莱曼实属异类。他喜欢在自己的电影里出演角色,不仅仅是所有故事的创造者,同样也是观察者,甚至和观众一样“无辜且无知”,试图弄清身边发生的琐事。

以下的这篇访谈诞生于2019年11月在卡塔尔和导演的一次闲聊。彼时,《必是天堂》在多哈Ajyar电影节作为开幕片进行了自己的中东首映。苏莱曼频繁地出现在各个活动现场,受到最高规格的礼遇。映后,在电梯间撞上正要赶去参加大师班的导演,他开玩笑地问我,看完片子后有没有去看心理医生。我回答道,“与其去看医生,不如给我安排一个采访”。他答应了。于是第二天,在他喝着当天第五杯咖啡的当口,我们聊了聊他和他的“巴勒斯坦电影”。末了,他认真地问,“我的朋友拉巴基说《迦百农》在中国的市场表现很好。我的电影也被中国买家买走了,你说,它有没有可能在你们的影院里上映?”

深焦 人们常常把“喜剧”和轻快甚至低俗的文化消费联系在一起,在我们这个娱乐至死的时代更是如此。为什么这种形式在您的创作中尤为重要?

苏莱曼

事实上,有很多题材都需要用喜剧去表现,尤其涉及到沉重话题的时候,这种方式尤为有效。纵观文艺创作的历史,已经有数量众多的成功作品摆在我们眼前。而我所做的,不过是在目前普遍绝望的时刻,像挤海绵一样地从周遭的环境中萃取一点幽默的成分罢了。当然,如果要我说,现在的情况真的很糟糕。如果你非要计算多少人在动乱和战争中丧失生命,你会觉得眼前一片黑暗。这也是为什么我觉得自己的创作应该被观看、被传播。

当你着手视觉创造的时候——无论是一幅画,还是一部电影——你的目的是创造某种愉悦的时。当然,“愉悦”不等于“肤浅”,观看的乐趣可以在多重维度展开。作为创作者,我一点也不想教导观众如何发笑。我希望他们在观影结束后进行提问,而在观影的过程中,他们应该尽可能地沉浸在自己的感官与情绪中。

《必是天堂》其实延续了我一贯以来的创作风格,它的诉求和我之前的作品并没有太大的不同。如果真的要说不同的话,大概这部电影反应了更多的绝望感,用了更多极端的幽默。就像我常常说的,“世事愈糟,笑声愈盛”。这是我创作的方法,除此之外我不知怎么做。

深焦 在创作阶段,您是如何将观察到的荒谬瞬间融合进剧本中的?

苏莱曼

我想你也注意到了,我的每部电影之间都隔了很长时间,我的剧本创作周期是很长的。因此,电影中的某一个片段可能来自我二十年前的一个灵感,它们好像红酒一样,随着时间推移变得越来越有生命力。和很多创作者一样,我会随身携带笔记本,将点子记录下来,然后放在一边很长时间,如果有合适的机会,我会试图把其中的某一些转换成电影语言。你现在看到的大部分的情节,都源于我对生活长时间的观察、沉思、想象和做白日梦。

不过和传统的电影创作不太一样的是,我电影中由每一个小点子转化而来的场景都是自成一体的,它们有独立的、自洽的逻辑,每一个场景都讲述了一个小故事。而当我想要将其他故事加入其中的时候,我需要在它们之间找到一个接洽点和自然的剪辑方式,就像是在完成一幅拼图。在电影的大叙事下,每一个片段都在进行它们各自的叙事,从而组成一种“多声道”的效果。

深焦 您的每部剧情长片之间基本都会间隔七到八年。

苏莱曼

是的,不过在上一部长片《时光依旧》和《必是天堂》之间,我其实还去古巴拍了一部纪录片(注:《在哈瓦那的一周》,七位导演创作的短片合集。2012年戛纳电影节“一种关注”单元首映),不过可能看到的人比较少。

《必是天堂》的筹备实际是从2017年开始的,这部片子的融资不是那么顺利,因为它的投资比我之前的作品更高,你也知道,这几年全球的电影业其实都不那么景气。好在尽管困难重重,在多方的支持下,我还是开拍了。(注:包括法国、德国、卡塔尔、加拿大在内的国家参与了此片的制作)。当然,多国合拍也不是一件容易的事情,片子辗转三个(巴勒斯坦、法国、美国)取景,这在制片层面挑战很大,因此也吓走了不少制片人。

所以我很高兴,《必是天堂》能够作为卡塔尔多哈的Ajyar电影节的开幕片,多哈电影学会(Doha Film Institute)为这个项目提供了必要的支持,可以说,没有他们,就没有影片的启动。

深焦 您反复提到观察和沉思,也提到电影创作是建构“连续画面”的过程。在影片中,我们跟随着言语寥寥的主人公进行着环游世界的旅程,他沉默地探究,似乎并不倚赖对话与外界交流。在您看来,比起言语,这种“观看” 的方式能让我们更好地理解周遭的世界吗?

苏莱曼

“言语”只是“语言”的一种,而人们给予它的关注太多了。事实上,大部分的时候里,我们在沉默中与自己相处。其次,我认为“言语”有被滥用的趋势,在电影中尤其如此,因为它是一个如此便捷的工具,人们用它来建构叙事。但这种使用可能是惯性的、不假思索的,它让叙事变得线性,从某种程度上也限制了人们对电影语言的使用。观众倾向于在观影过程中仅仅通过“言语”获得信息。

我当然也使用“言语”,但更多地是将其作为时间的标志,来创造一种明显的节奏感,好像打击乐器在乐队中的功用一样。你会发现,我电影中言语大多以“独白”的形式出现,我试图削弱其传递信息的功能。我认为环境音、音乐甚至沉默的使用,加以恰当的视觉形式,一样能传递我想表达的东西。这对我来说,也更加迷人。对于观众来说,这为他们提供了一种更为民主的看片方式,导演不再是“君主”和唯一的意义提供者。让观众加入到创作的过程中,也是我的一大乐趣来源,比把信息强加给观众有意思得多了。这更贴近参观博物馆或画廊的体验,在那里,创作者不会把你摁在一幅画前停留十分钟,观看者的流动性和自主性得到了保证。

我不认为电影是“单次观看”的艺术形式,对我来说最重要的不是将一个故事叙述得滴水不漏,而是如何为观众创造做白日梦的氛围,让他们在离开电影院的时候,带走属于自己的记忆。我将其视为更有效、更偏向精神层面的沟通。当然我一点都不反对那种煽动性极强的影片,观众看完后恨不得手拉手抱成一团的那种。当下社会也需要这样的电影,但这不是我的创作重心。

深焦 在电影的一个场景里,法国制片人对片中的导演说,他想表达的主题“还不够巴勒斯坦”。我相信这是一个自反性的瞬间。作为一位巴勒斯坦创作者,您的影片常常涉及跨国家与地区的合作,您与欧洲的渊源也很深。您是否在用这个场景批判所谓的西方主流观众对于第三世界电影的刻板印象?

苏莱曼

首先,西方主流观众并不是我这类影片的受众,他们更多地浸淫在商业片中,我在这里无意对他们的反应做出判断,他们是无辜的。相反,我的矛头所指向的,其实是西方知识分子精英群体,他们才是后殖民话语的建构者,是体制催生了对于电影及其主题的分类以及随之而来的刻板印象。

我想将这个话题带入下一个阶段,在我看来,目前这样的窠臼已经不仅仅限于西方社会中,后殖民主义思维发展到今天,“自我殖民主义”更应当引起重视。当政治正确成为主流话语之后,你会发现所谓的对巴勒斯坦、女性主义的强调,不过是把这些对象放置到另一个语言的牢笼中。你提到的这个场景,的确是发生在我自己身上的经历,当我在筹备处女作的时候,一位法国制片人对我如是说。虽然这是很久以前发生的事,但我认为它仍旧具有时效性。后殖民主义乔装打扮之后,仍旧徘徊在我们的门口。这实在需要引起我们的警惕。

事实是,我不认为我们可以逃脱新自由主义经济的束缚,特别是在全球化的大背景下,这套理论仍旧被很多人视为相当有用的工具。个人的生活被市场经济全盘占领,身份的认知过程也仍旧充满着浓浓的隔离意味。在这个意义上,《必是天堂》并不是一部“关于巴勒斯坦”的电影,而是一部关于“作为巴勒斯坦的全球”(the global as Palenstine)的电影,我的祖国在这里只是一个比喻。

深焦 巴黎部分中,您在室内和一只小鸟有相当精彩的互动。这个场景的意义,也引发了我和我朋友相当多的讨论。非常好奇,您会有怎样的官方版本的阐释?

苏莱曼

你们的阐释是什么?

深焦 我朋友说,这只鸟不就是“推特”(twitter)嘛,你要工作的时候,总是时不时地想点开推特看一看。

苏莱曼

哈哈!我从来不用推特,也不用社交媒体。我很高兴你问了这个问题。从我收到的反馈来看,很多人都会在这一幕的时候有自己的想法,觉得它或多或少和他们自己的生活产生了联系,但又说不清楚为什么。我很喜欢这种说不清,道不明的感觉。

在剧本阶段,有些人对这个场景也颇有微词,他们问我其意义在哪里,也担心它会打破影片的节奏。我对他们说,这个场景是用来“看”的,不是用来“读”的。其实在这里,我的野心是,我试图呈现一个场景本身(to demonstrate a scene as what it is),鸟就是鸟,我就是我。没有能指,没有隐喻,直至最纯粹的诗意,观众能够得到的,是观看的欢乐。也许在今后的创作中,我会在这条探索之路上走得更远。所以,这个场景的意义在于,它向观众展现了无尽的可能,它不受限于任何官方的解释,它是漂浮在空中的“失重的一幕”。不过话说回来,用电脑合成一只一直动来动去的鸟,也老费劲儿了。

深焦 您曾经在多个场合强调新一代青年人是世界的希望,《必是天堂》的结尾也展现出乐观、上扬的气氛。

苏莱曼

我必须得说,我本来并非如此乐观,但在和这一代年代人接触,甚至冲撞的过程中,我的希望被重新点燃。对于“何为巴勒斯坦”,他们有着更为有机的观点,而不是在狭隘的民族主义里打转。他们正在成长为无政府主义者和和平主义者,这与他们在种族和性别问题上的认知进步息息相关。

在过去的岁月中,我辗转于世界的各个角落,有很多地方都被我称作“家”,但我却无时无刻都感到自己是多么得居无定所,即便是在我自己的国家,这种感觉也如影随形。但这群年轻人,他们呆在自己一方小小的天地中,却与世界产生着前所未有的紧密联系。他们表达自我的方式是如此的迷人,他们抱团的方式和理由也与意识形态无关。他们庆祝“瞬间”,而这恰恰是最均有颠覆性的,因为你无法对他们的表达方式做出准确的判断,也因此,正如我之前所说的,你无法将他们关进定义或言语的牢笼中。

电影结尾出现的跳舞的年轻人,正是这一代人的化身。他们是如此不可预测,以至于你不知道该拿他们怎么办。这相当诗意,比任何标语和口号都来得有力。

(本文首发欧盟电影展公众号)

我们生活的世界,无处不是巴勒斯坦。

我们对巴勒斯坦了解多少?新闻中的巴勒斯坦永远和巴以冲突相联,冲突、流血和漂泊可能便是我们对巴勒斯坦的印象。而伊利亚·苏雷曼导演却用新作《必是天堂》告诉我们,我们生活的世界,无处不是巴勒斯坦。

作为阿拉伯人的苏雷曼出生于拿撒勒,《圣经》中耶稣基督的故乡。今天,拿撒勒是以色列最大的阿拉伯人聚居地。此外,他在纽约和巴黎生活多年,从事电影制作。这些背景为他的电影提供了关于巴勒斯坦和西方世界的新视角。在“巴勒斯坦”的标签之外,苏雷曼的个人风格相当浓郁。他的电影往往没有明确的叙事,而只有一个个场景的铺陈;人物行动缺乏动机,没有台词,甚至没有表情,只有漫画般的机械运动。因此,人们往往将他和雅克·塔蒂、巴斯特·基顿相提并论。

此前,苏雷曼曾以《神的介入》和《时光依旧》两度入围戛纳电影节主竞赛单元,今年的《必是天堂》获得费比西奖。在上海电影节首次与中国观众见面后,本片亦获得较好反响,目前豆瓣评分7.5。

三城记:拿撒勒-巴黎-纽约

这是一部漫游在路上的电影,以至于不少评论称其为一部大型vlog。电影遵循简单的三部曲结构:拿撒勒-巴黎-纽约。苏雷曼导演本人也是唯一主演,将近60岁的他在影片里无声地观察着一切。他带着一头花白头发,一副眼镜,一双时而流露出好奇时而疑惑的眼睛上路。想象中的碰撞并未发生,他始终是观察者,从不参与其中。而当他一次又一次直面镜头时,观众也会感到那双眼睛溢出屏幕的凝视。

这也是一部喜剧,夸张使真实和想象间的界限消失。巴黎街头衣香鬓影,佳丽穿梭其中,五光十色。纽约街头全民持枪,人人戒备。而在拿撒勒,这些瞬间属于幽幽的树林,金色的田野,奇妙的、古老的故事、寓言和神话。他们或多或少视觉化了我们对这些城市的印象,或想象。但在另一些时刻,这些城市被陌生化了。巴黎成了空荡荡的死城,坦克缓缓开上大街,标志性景点宛如僵死的尸体。纽约成了黑魆魆的鬼城,你几乎不能在黑暗中认出布鲁克林大桥和本该金碧辉煌的建筑。

最核心的是冲突、紧张和暴力。在拿撒勒,酒馆里,路上,白天,夜里,冲突无处不在。由于巴以争端的背景,我们不会感到奇怪。然而在我们常识中和平、繁荣的巴黎和纽约,也遍布冲突。他们是严密的安检,探测器上下飞舞,将人围得密不透风;是冲进地铁闸门的陌生男子和他带着敌意的眼神;甚至是民用飞机——苏雷曼的风格化表达下,连它们也仿佛是二战空战录像,让人心中一紧。

正如苏雷曼自己说的,在当今世界,一切都在巴勒斯坦化,“例外状态,警察国家和暴力已经成为常态。事实上,紧张和焦虑已不局限于局部冲突,而是无处不在”。

荒诞哑剧:笑,然后思考

但正像苏雷曼无辜的眼神般,《必是天堂》并不在紧张和冲突上大做文章。冲突不安的场景总是迅速缓和,而形式的荒诞更是引发阵阵笑声。影片最引人注目的,正是那极风格化的艺术效果。苏雷曼是善良的,在一个个妙趣横生的场景中,他不仅消解了宏大叙事,也消解了电影作为视听媒介对观众无形的操控。于是,笑声过后,思考成为可能。

苏雷曼全程靠眉毛演戏,不少评论称他是当代的雅克·塔蒂。而那僵化的、机械的、刻板的效果,又俨然是罗伊安德森。苏雷曼表示,影片中的情节都来自他亲身经历或观察。他抓住日常生活中那些微不足道的瞬间,将他们放大。于是我们看看到,拖着婴儿车散步的女人们步伐整齐一致,警察们呆板的跑动也整齐一致。乍一看之可笑,而后又觉真实。我们的日常生活充满荒唐的重复、单调、无意义,这并不因地点(拿撒勒或巴黎或纽约)而转移。

这些人物已不具有叙事或传情的效果,甚至不是戏剧中活动范围有限而大幅依靠肢体的人物,而只是作为荒诞效果的元素之一。唯有影像能直观地表现人的物化。苏雷曼在采访中表示,他之所以选择这种方式,而非动画或现实主义的表达,是为了突出问题意识,引导人们对现状发问。

作者电影:何处是天堂?必是天堂

苏雷曼的电影毫无疑问是作者电影。他捕捉到现代社会和各种建制的符号,把他们慢悠悠地排列出来然后嘲弄;把摄像机对准各种荒诞的时刻,然后对准自己。如此,《必是天堂》提供了观看的多种可能性。你可以把它当成大型行为艺术展,段子集锦,伪纪录片,也可以把它当成政治寓言,社会批判和行动倡议。总之,舒舒服服摊在椅子里,跟着他去看世界,你不会失望。

尽管人们说他是当代的雅克·塔蒂和巴斯特·基顿,表现手法和影像风格的相似只是表象。更为重要的是,苏雷曼选择了一种适合其作品思想的语言——一种反对语言的影像语言和一种取消了其他所有感觉的视觉结合起来,因此制造出一个广阔的,不经语言中介的阐释空间。《必是天堂》的观影必然是陌生和疏离的,唯有如此,才能不受拘束地进入和思索。人物缺失能动性,观影代入成为不可能,反而提供了高度自由的视角。

跟随这位马上60岁的老人西游这一圈,你甚至也会爱上他,感受到那旺盛的好奇心和充溢的想象力,而他对素材的处理又流露出通透和希望。在影片的很多时刻,你一定会犯尴尬癌,又一定会感同身受——那个置身事外、默默吃瓜又关心着诗和远方的社恐苏雷曼,其实藏在每个人的心里。

影片最后,从拿撒勒到巴黎再到纽约,兜兜转转,苏雷曼还是回到了家乡拿撒勒,仿佛在暗示家乡才是天堂。天堂在哪里?这是个开放性问题。这绝不是一部沉重的影片,苏雷曼甚至坐在迪厅感受那震耳欲聋的音乐,观察年轻人群魔乱舞。全球都是巴勒斯坦,但对每个人也必有一处天堂。

本文首发于微信公众号《耐观影》

本周开始前先总结一下过去一周,

按照顺序我依次见到了

中国导演刁亦男,

法国影星伊莎贝尓.于佩尔(挨着坐一排一起看电影),

中国导演贾樟柯,

影人赵涛,

巴勒斯坦导演伊利亚.苏雷曼。

《南方车站的聚会》导演见面会

《南方车站的聚会》导演见面会 和伊莎贝尓于佩尔在现场看《南方车站的聚会》

和伊莎贝尓于佩尔在现场看《南方车站的聚会》 贾樟柯,赵涛在法国电影资料馆

贾樟柯,赵涛在法国电影资料馆 《必是天堂》导演主演见面会

《必是天堂》导演主演见面会这么密集的见明星影人,一般只有在各大国际电影节现场才会发生吧。

但是,其实不然,

在巴黎,你也可以,

其实巴黎每一周都会有不少主创阵容出席的新片首映,

而且提前预定并不会出现一票难求的情况。

本月接下来要出席首映的影人包括:

中国导演刘苗苗,

日本导演新海诚,

日本导演是枝裕和,

法国影星朱丽叶.比诺什,

美国影星伊桑.霍克。

是枝裕和《真相》导演演员见面会

是枝裕和《真相》导演演员见面会怕不清楚时间地点吗,别担心,《耐观影》都会第一时间在微信群里公布明星和导演见面会的讯息。感兴趣的小伙伴请在后台留言并注明“入群”两个字。

言归正传,让我们开始本周的电影推荐,就像本文标题所说,只要你在巴黎生活过,即使一句法语都不会说,这部电影也一定会让你开怀大笑。那就是巴勒斯坦导演伊利亚.苏雷曼的新作《必是天堂》

《必是天堂》

《必是天堂》英语名字It must be heaven的感觉就是必定会有一个地方像天堂一样完美,在那里没有烦恼,只有开心。

主人公并不满意自己生活的地方,所以开始去尝试寻找他心中的天堂,在经历了巴黎和纽约以后,他遇到了形形色色的人和事,最终他终于发现每个地方都不是天堂,如果可以保持内心的平和,无论生活在哪里都是天堂。

整部影片中并没有多少台词,尤其主演兼导演苏雷曼几乎只说了不到十句话,一直在用他的眉毛,眼睛,微表情去诠释剧情。

但是这种沉默方式展现喜剧的难度其实是高于用语言诠释喜剧的,我们所熟悉的另一位喜剧大师”憨豆先生“也是全程沉默,也是面部器官表情极其丰富,但是在他的影片中更多的是以”夸张的动作”和“特殊情境”的戏剧冲突引发观众的笑意。

这些在苏雷曼的影片中也是不存在的,他的电影是如何表达呢?

他是以极尽讽刺的方式给我们展现日常生活中的闹剧而自己保持全程镇静的状态,这样的对比会产生更强的喜剧效果。

比如一开场的宗教仪式,真的没在任何电影中看过这样的闹剧,

或者可能只是一个简单的固定镜头就会让人哄堂大笑,比如在巴黎讽刺Parisien爱喝酒的场面,在纽约讽刺全民携枪。

他的镜头语言在影片中几乎讽刺了全世界,我目前还记得的包括:以色列人,巴勒斯坦人,法国人,美国人,日本人,韩国人,西班牙人等。

还有从上到下各个社会阶层的人,

在巴勒斯坦的以色列人,在以色列的阿拉伯人,

法国的公司职员,警察,医生,急救人员,难民,无业游民,地铁逃票者,模特,清洁工,

美国的公司职员,警察,出租车司机,公园锻炼的带孩子的妈妈们,练太极的华人,

此外,他也运用了大量的隐喻,比如用一只麻雀隐喻法国人的喋喋不休惹人烦,以一个运水的妇女阐释巴勒斯坦和以色列的关系,以偷柠檬的邻居讽刺以色列对巴勒斯坦国土的侵吞,

隐喻法国人的麻雀

隐喻法国人的麻雀接连不断的场景切换也会让人想起另一部北欧电影瑞典导演罗伊·安德森的《寒枝雀静》,一样的非线性叙事,但是比较而言,《寒枝雀静》太高冷了,和观众有较强的有距离感,观看过程中会让观众觉得无法代入自身。

《寒枝雀静》

《寒枝雀静》而《必是天堂》则更加生活化,更加观众友好,影片中所描述的人和事就真的是身边时时刻刻在发生的,只是需要用陌生的眼光才能发现,久了会习以为常。

所以我会说巴黎的你们在观影过程中会找到超强的共鸣感,不需要语言,只需要曾经生活过。

《必是天堂》

《必是天堂》 《寒枝雀静》

《寒枝雀静》最后的结尾是在一家巴勒斯坦的酒吧中,在一群巴勒斯坦年轻人的欢声笑语中结束,也预示着巴勒斯坦充满朝气和希望的未来,那必然是天堂一般。