船续前行 E la nave va(1983)

又名: 扬帆(台) / 航程 / 与船同行 / 大海航行 / And the Ship Sails On

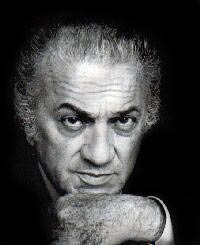

导演: 费德里科·费里尼

主演: 弗雷迪·琼斯 芭芭拉·杰夫德 Victor Poletti 彼得·塞利尔 伊莉莎·马邑纳德蒂 诺玛·韦斯特 保罗·保罗尼 萨拉-简·瓦利 Fiorenzo Serra 皮娜·鲍什 Pasquale Zito Linda Polan 菲力普·卢克 乔纳森·塞西尔 莫里斯·巴里埃 弗莱德.威廉姆斯 Elisabeth Kaza Vittorio Zarfati 珍妮特·苏兹曼 让·施莱格尔 Danika La Loggia Francesco Scali Franco Angrisano 乌戈·方盖勒季 菲德斯·斯塔尼 菲利波·德·加拉 塞尔瓦托雷·比拉 弗朗西斯科·马塞利 多梅尼科·鄂拿博纳

上映日期: 1983-09-10(威尼斯电影节) 1983-10-07(意大利)

片长: 132分钟 IMDb: tt0087188 豆瓣评分:8.3 下载地址:迅雷下载

简介:

- 第一次世界大战爆发前夕,一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛,展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发,船上涌进一批难民,在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪.琼斯饰演的热心记者,为观众介绍船上形形色色的人生百态,其中犹有些锐利的人性观察,暴露了艺术家伪善的面孔。

演员:

影评:

原文地址:

当塞尔维亚难民把那枚土制炸弹扔进了奥匈帝国的军舰,当战火和硝烟弥漫在大海之上,当客轮和军舰都开始倾斜下沉,“终于引发了国际事件”——这是1914年6月10日,一段航行还没有正式宣告结束,冲突造成的“毁灭性灾难”便指向了第一次世界大战。费里尼似乎为这场战争提供了一个解读的版本,当事件趋向于灾难性结局,似乎船上的每一个人都成为了见证者,可是,费里尼却及时制止了这种“在场性”:镜头被拉远,无论是战舰还是客轮,都成为了片场的一个道具,于是,摄像机出现在镜头里,摄像师在电影里走动,烟火师制造了硝烟弥漫的效果,一切都发生在摄影棚里,这只不过是一个电影的拍摄现场。

1914年的国际事件变成了摄影棚里的正在拍摄的电影,当第四堵墙被拆除,新闻的在场变成了电影的在场,正是“在场”的转变,费里尼让历史变成了一种艺术,而除了让摄像机进入镜头的形式意义之外,那个叫奥兰多的记者的离开也成为在场转变的隐喻,在冲突事件不断升级的时候,奥兰多就一个人躲在船舱里,一方面他对着镜头说着此行的经历,说着“塞尔维亚恐怖分子扔了土制手榴弹,会造成毁灭性的灾难吗?”另一方面他换掉了衣服,穿上了潜水服,而当最后的镜头对准电影拍摄现场的时候,奥兰多却独自划着船,从海上离开,他依旧对着镜头说:“许多你见过的人都获救了,不幸的是我没有听到其他人的消息。”

这是一个为奥兰多的离开提供重要线索的一句话,那些获救的人自然指的是那艘豪华巨轮上的乘客,当轮船被战舰击沉,他们并没有死去,而是回到了摄影棚这个安全地带,但是,在获救的乘客之外,还有另一批人,那就是那些塞尔维亚难民,他们扔出了土制炸弹,他们坐着小船靠近了军舰,他们的命运难以逃离这场灾难。而这也正是费里尼将历史和艺术分开的一种做法,1914年的确引发了战争,无论这是不是真的是第一次世界大战的诱因,它都变成了历史的一部分,所以费里尼没有将这个历史颠覆,但是那些本来送女歌唱家艾德米的骨灰到艾雷莫岛的乘客,却代表着艺术,他们获救就是艺术不死,而回到摄影棚便是艺术的在场。但是奥朗多的后半句话是“我没有听到其他人的消息”,也就是说,他独自离开代表着不在场,而这个不在场就是艺术的现场,作为一名记者,作为事件的记录者,他应该都在新闻现场,但是他缺席了——这看起来像是费里尼故意安排的一种结局:让艺术在场,却要让记者离开。

这里其实表明了费里尼对于新闻事件的三种维度,历史在那里发生,似乎是无法改变的,但是却可以有不同的版本;记者看起来是真实记录了事件,但其实并不一定忠于现场,他可能是缺席的;而真正对于历史的反思性在场却要依靠艺术,艺术家获救,就是艺术被重新拯救,于是在奥兰多渐渐消失在大海之上的时候,电影又慢慢恢复了黑白默片的特质,仿佛回到了电影的开头——从默片开始,到馍片结束,这就是一个艺术的世界,它在“船续前行”中开始了新的使命。

但是,奥兰多在划着小船离开时,为什么独独带上了那头犀牛?“犀牛奶是一流的。”奥朗多兴奋地说,犀牛是不会有奶的,它只是在奥兰多那里变成了一种获利的符号,而其实在整个航行中,这只犀牛代表着符号化的艺术观,甚至是一种僵死的象征。奥兰多是在船的底舱发现这只犀牛的,当时的犀牛躺在那里,有个船员在它身边哭泣,其实犀牛已经死了,人们说他害了相思病,认为犀牛还活着。之后那个叫多洛蒂的女孩说船上有一股臭味,接着大家都闻到了臭味,最终发现这种臭味是死去的犀牛发出的腐烂味,于是船长命令用铁索将死去的犀牛吊上甲板,然后用水冲洗。犀牛是船员的相思之物,所以这是一种偶像崇拜,就像船上这些乘客对于女歌唱家艾德米的态度,他们是歌唱家,是艺术院的院长,是舞蹈家,但是他们也把已逝的艾德米看成是偶像:有人回忆艾德米第一次演出时的盛况,有人模仿着她唱歌,有人则守护着和她有关的物品,而他们此行的唯一目的就是让艾德米魂归故里,“她是伟大的,是独一无二的。”他们如此赞叹。

艾德米已经香消玉殒,那些回忆、物品以及生前的影像构成了这些乘客的崇拜物,所以他们并未得到艺术的真谛,而是活在对于符号的崇拜中,而犀牛的隐喻也在于此,它已经死去,它正在腐烂,它散发着臭味,即使用水冲洗也无法让它活着。所以当奥朗多最后带着犀牛离开,费里尼要传递的观念便是:让在场的记者不在场,让艺术成为新的见证者,但是艺术世界需要的不是死去的犀牛这样的符号,而是一种充满活力、充满力量的存在,在拯救中开启新的使命。

这一次的航行完全可以看成是艺术新生的一种努力,在默片风格开启的叙事中,最先出现的便是艾德米骨灰移送到船上,从10号码头启程,是让她回归故里,当船正式起航后,默片风格就被彩色电影所取代,而在这个过程里,费里尼已经在拆除“第四堵墙”:有人走近镜头停留在那里,然后对着镜头开始说话;记者奥朗多也对着镜头,但是他一开始亮出了自己的身份:“他们告诉我,把消息发出去。”当奥朗多对着镜头亮出身份的时候,他其实是一个旁观者,甚至是一个闯入者,在所谓艺术家构筑的世界里,他几乎没有自己的位置,站在镜头前介绍船上各类乘客的时候,船上的服务员过来和他说:“你挡着道了。”于是奥朗多只好站在角落里,然后开始关注那些人,并抓住机会采访他们,为的是将“消息发出去”。

在整个航行中,奥朗多一直是旁观者,唯一一次介入其中作为主角的则是采访船上的奥匈帝国的大伯爵,“大伯爵如何看待国际形式?”像是在完成一个记者的使命,而大伯爵的回答是:“我们坐在悬崖边上。”对于这个比喻奥朗多似乎未解其意,于是又问了一个问题:“你想让意大利进入水深火热之中吗?”大伯爵做出射击的手势,在没有回答的时候,奥朗多尴尬地说:“火山口,的确是一场灾难。”问和答在翻译作为中介的过程中完成,但是似乎“悬崖”这一比喻变成了语言上的隔阂,奥朗多就是在这样的隔阂中成了一个多余的人。

但是,这个多余的人,却也成为一个记录者,他看见了底舱里那些烧煤的工人,满身漆黑;他观察每一个“艺术家”,也发现了他们隐秘的故事;他见证了塞尔维亚难民被救上来又遇到了奥匈帝国军舰的追逐;当然,他也在冲突发生之后以职业敏感问出了“这会造成毁灭性灾难吗”这样的问题——费里尼让他“在场”,而且从一开始就让他对着镜头介绍,仿佛摄像机也成为记者的工具,但是这种在场的目的也很明确,因为那时候的艺术家还没有真正被唤醒,因为那时候的艺术就如那头犀牛一样,只是一种符号。

艺术家们自称是艾德米的忠实粉丝,也展示了自己的艺术才华:卡弗瑞夫人雍容华贵,她总是模仿艾德米一展歌喉;两个老人用水杯演奏乐曲,争论着F调太高还是太低;福斯莱托能唱出让大家惊异的“海豚音”;马斯特罗讲述艾德米是从蜗牛壳的螺旋形图案中悟处了艺术的精髓,所以学着寻找升华的能量……但是,在所谓艺术的光环下,他们不仅拔高自己,也极力吹捧别人,甚至在隐秘处偷情:那个埃及带着的女人,就是他的情人;大伯爵的妹妹和大臣在无人的时候激吻;雷金纳德处处设防自己的妻子维奥莱塔,用奥朗多的话说是:“他和温顺的夫人、流言在一起”,果不其然,雷金纳德看见有水手从房间里出来,而维奥莱塔的解释是“他是来修灯的”,雷金纳德不信任她,用鼻子闻床上的气味,一会儿说:“你是个妓女,我不能忍受了。”一会儿又抱住她的脚,“你是我的女王。”

这些艺术家的虚伪似乎并不是最大的问题,自视清高的他们和底层人民之间的隔阂才是艺术不在场的表现。他们看不起船上的工人,甚至鄙视他们,他们的客房都在上层,就像他们自以为的社会地位一样,所以当那些锅炉工想要听他们歌唱时,卡弗瑞夫人站在高处俯视着他们,眼中充满了傲慢。当塞尔维亚人被就上船,这种隔阂便达到了高潮。这一群陌生人突然出现在甲板上,艺术家都在打听他们是谁,当船长告诉他们是塞尔维亚难民,他们因为战争流离失所,所有人几乎没有表示出同情,他们甚至开始担心自己的安全:有人认为人太多了船可能会沉;有人则认为他们是一个巨大的威胁;有人索性建议船长用绳子将他们圈起来。

隔阂不仅仅是语言、种族意义上,更是一种固有的高贵和低贱的歧视,也正是从这种歧视开始,当在一条船上,当面对同样的威胁时,便转变为一种团结的力量,而这也使得艺术真正开始在场。船员们发现了大海上的一艘战舰,它正向客轮靠近,通过旗语的交流,军舰是奥匈帝国的,他们命令将这些塞尔维亚难民移交给他们,船长拒绝了他们的要求,军舰继续威胁,大伯爵终于出面,军舰答应到达小岛之后再处理。在这个缓冲过程中,出现了一幕:在甲板上的塞尔维亚难民在夜晚开始唱歌跳舞,他们用自己的方式演绎艺术之美,而住在上层的这些所谓艺术家第一次成了观众,在倒置的关系里他们发现了另一种艺术,于是大家开始走向甲板,开始融入其中。当艾德米的骨灰运到了小岛并举行了仪式之后,奥匈帝国的军舰开始发动了进攻,此时,无论是艺术家还是塞尔维亚难民开始站在一起,他们高唱着战斗的歌,用艺术的力量对抗着坚船利炮——那个叫多洛蒂的女孩也奋勇地坐上了塞尔维亚难民的小船,和一见钟情的塞尔维亚小伙一起,走向真正的战斗。

“我们不会交出他们!”从最初的歧视到后来的融合,这是艺术的力量,没有了偶像崇拜,没有了种族差别,没有了语言问题,他们唱起的是内心的歌,他们激发的是反抗的力量,也就是在这个意义上,符号才彻底死去,艺术才真正在场,所以在没有了犀牛、没有了记者的现场,费里尼又把历史放置在艺术中,甚至不仅仅是历史,而是在面临毁灭性灾难的时候,只有音乐、电影这样的艺术能够发挥重要的作用,才能在“船续前行”中创造另一个世界。

- 演员Freddie Jones在片中扮演一名为奥朗多的记者,奥朗多即是本片中的记录官形象。

显然,同为欧洲电影导演,费里尼没有赫尔措格和伯格曼那种尖锐的批判锋芒。此片带来的幽默感没有《这些女人们》作为讽刺戏剧式的严肃,也不似刘别谦的那些流畅的幽默小品中对人性某些弱点进行的机智而有俏皮的揭露,也没有弗里茨•朗的深刻鞭挞。在产生了“新现实主义”电影的国度里,费里尼本人也曾从拍类似的影片起家。他和马里奥•莫尼切利的确很像一国人,他们对于自己民族有着深深的认同感。在作品中,他们比之德•西卡更赋予意大利电影风格以一种从苦难、贫困中浸润出的悲天悯人情怀。不再是反思与敌对,而是通融与包容。这一点在费里尼早期的作品中已初见端倪,比如《卡比利亚之夜》末尾的诗意:年轻人突然如春天的小鸟欢快地歌唱,边走边跳着,手风琴奏着动听而悠扬的旋律,而卡比利亚脸上的泪珠还没有来得及干掉呐;突如其来的希望喷涌而出,卡比利亚就像得到了那一直梦寐以求的糖果的小孩,露出微笑来。在《八部半》中,死亡、愁苦、焦虑、欲望,只存于无休止的虚幻中,唯一可辨的现实永远是在梦和心理的层面,所以死亡和欢乐、希望可以大胆地、毫无顾忌地共处一席而没有荒诞,也没有库斯图里卡那样的令人惆怅的超现实。

此次豪华巨轮的航行是为了将一名伟大的女歌唱家艾德米的骨灰撒于艾雷莫岛,进行这一旅行的是她生前的朋友和歌迷们。后者都是当时艺术界中的佼佼者,有好几位歌唱家,也有导演、舞蹈家、评论家、神童、指挥家,其中还有奥匈帝国的大公爵并他盲眼的妹妹。此事件发生的时间背景是一战前期。

这些从事着不同职位的艺术家们,在众人眼中是至高无上,难以接近的,但通过奥朗多在镜头前的颇具谐趣的介绍以及某些内幕揭示,并且镜头随着他的眼目之所见而转移,使得这些艺术家们在银幕上显出他们可爱、滑稽甚至是孩子似的幼稚的一面来(虽然奥朗多的这一行为使得他看起来和观众是同一地位的,但其实他是被导演处理为这些艺术家中的一员的。因为他的身份是记者,是文化艺术界一份子,所以他在片中亦显得很富有喜剧性。对奥朗多的这种处理和费里尼对他之前的那部片子《我记得,想当年》中的那位完全是局外人的介绍者的处理是不同的)。

为了迎接船上的贵客们,厨房里开始忙碌,厨师们络绎不绝地进进出出,给客人们奉上美味佳肴(费里尼用快镜头到慢镜头处理这段情境,在节奏上营造着幽默感);巨富雷金那得的妻子紫罗兰是一个情感上不太正常的女性,她似乎太过于被激发起性欲。这对夫妇处于一种躲猫猫的游戏中,雷金那得不时地注视着妻子的情况,并在适当的时候吃醋打人;一个埃及富翁带着他众多蒙着面纱的妻子们也上了船,据奥朗多介绍此人自称是艾德米的情人,而对埃及人的戏谑表现正和《我记得,想当年》彼此对应;女高音歌手卡法雷暗地里嫉妒着艾德米受到众人的极度吹捧与欣赏,并在自己的亲人和爱人面前掩饰着对指挥家的爱慕之情;船上出现一股异味,一名男歌手因为另一名男歌手误会是从自己身上发出来的而和对方互扇了几个耳光;一直和母亲呆在一起的青年贵族,被甲板上两名男工人裸着上半身为洗去身上的犀牛异味的情景深深地吸引着;大公爵的妹妹即公主和公爵的大臣之间有着情人般的关系;奥朗多假扮击剑手潜入大公爵的击剑练习室以求能访问到对方对于目前国际形势的看法。两名翻译为表明大公爵所说的究竟是“山口”还是“山顶”一词而在众目睽睽之下争论不已。于是大公爵亲自上前作出手势,说着“怦怦”,奥朗多才豁然开朗:众人都坐在火山口上。大家为明白了大公爵的话而欣喜不已,哈哈大笑,完全忘记了所笑的这句话是在对一场灾难进行的预告;在厨房里,具有精湛技艺的音乐家们用各种玻璃器皿(酒杯、酒瓶等)演奏出动听的音乐,引得女仆和正在搅拌汤汁的厨师们亦乐在其中。但是两名老音乐家在结束时却仍为着对方“偏离了键音”而争论不已;众歌唱家莅临锅炉房参观,正在忙碌着的工人们纷纷抬头仰视着高高在上的艺术家们。起初大家互相谦让没有人亮一下嗓子,随着一名男高音的起头,大家纷纷不甘示弱,争先恐后地唱起来,引得下面工人们一片赞赏声;当塞尔维亚的一群难民涌上甲板时,为了安全故,在难民和艺术家们之间拉上了绳子作为界限。当夜晚来临,吉普赛女郎跳起欢快的舞蹈,其他人也奏起音乐,众艺术家们终于也忍不住由旁观到和难民们跳作一团。大家似乎正在举行着盛大狂欢的舞会——当然,那两名老艺术家又争论着正统的舞步应该是什么样的这一问题••••在贫民阶层、艺术家之间,费里尼并无意于批判阶级对立。不管是什么身份的人,都有着人之为人辛苦的一面。

据奥朗多介绍,此次航行结束时,一战便开始了。在流传的四个关于一战起因的版本中,此片采用的版本是,在这群被奥匈帝国的警察强制要求遣返的难民中,一名男青年将炮弹扔进了奥匈帝国的巨轮中,引发了战争。

除了将这些上流社会的艺术家们表现得极富有喜剧性,并且是在喜剧性中参杂着少量的悲剧性,使整片看来有那么一股悲喜混杂、庄严感与戏谑感同为一体的幽默外,费里尼也通过屡屡打破电影惯常所使用的营造故事情境、将观众拉入梦境的手法的方式,使此片的幽默感达到最大化。

比如片头片尾使用得连贯一致的默片拍摄方法,并且在开头表现众艺术家抵达码头的场景中使人再次回味了电影初次问世时人们的好奇心。码头上的穷苦工人和讨钱的穷小孩子们好奇地观看着参加此次葬礼的富贵人士们,也有人好奇地看着记录现场的摄影镜头。也出现了早期默片喜剧中的踢屁股等情节。

其次就是奥朗多的记者形象使得其一开始就对着镜头说话,向银幕外的观众介绍着正在进行的情况,类似记录片或者新闻片的现场报道。尤其当整部片子的场景已经转到巨轮上面时,拍摄他的镜头已经和本片的导演镜头融为同一个。于是乎,通过奥朗多的行为,影片不再是那么单纯的故事片了。

更加令人意想不到的是,费里尼在最后故事结束之际,把镜头直接转到了拍摄现场即摄影棚内,于是那些在观看过程中一直令人感到不自然的海水、日出都到了现身时刻:原来都是布景。有烟火师、现场录音师、各个拍摄组的导演出现在观众面前。而随后又补上奥朗多“趁火打劫”运走受伤的犀牛(在保护一级动物之余大概有那么点取利的心态吧),在茫茫大海中划着独木舟(船没有下沉),似乎和某部美国默片又遥相呼应了。

此片某种程度上算是意大利版的《泰坦尼克号》。开头,众人向巨轮上的游客们挥手告别,期间还伴随着陆续上船的歌唱家们正唱着的歌曲,最后艺术家们送别难民,以及各自坐着小船离开被炮弹轰炸了的巨轮时也是如此——费里尼把一幕幕壮观的具有历史感的歌剧搬上了戏剧舞台,然后又用摄影机拍摄下来,呈现于银幕。但是和《泰坦尼克号》里面用有点直接的方式向观众传达着不畏惧死亡这一主题之不同的是费里尼并不想像美国导演那样畏首畏尾地表现着庄严,并且一厢情愿地其实是颇显幼稚把观众拖拽入戏剧情境中。在此处,这位欧洲大师显然放开胆量将这一原本应当具有悲壮性抑或催人泪下之功效的戏剧情境把玩于手,让其中仍延续着本片此前一以贯之的嘲弄气息;结尾,在巨轮面临倾覆,海水涌进之际,也上演着凄美的生离死别的爱情剧目:美丽的女孩离开自己的父母,随同一名塞尔维亚族的青年走了;极其爱慕着艾德米的那名年轻男子,像他常常所做的那样放映着艾德米生前的纪录片,并一边流着泪沉浸于其中,一边无视着死亡。中了炮弹的巨轮摇摇晃晃,钢琴、桌椅自动滑行,预演着《1900传奇》的某些篇章。 - 这部片子是83年拍的,费里尼晚期的作品——在电影爱好者心目中神化一样的费里尼,也是性情中人。他总是很懒惰——我们老师原词就用的懒惰,有很多天才的创意,可是拍电影要钱啊,他老人家懒得去四处搞钱,有好多创意的时候没钱,搞到钱了有钱的时候又懒得去做——多么纯粹又可爱的意大利人!晚期的这部作品是他为数不多又有天才构思又恰巧有了钱,碰巧还有制作人在后面催着他的时候完成的——天才总是要制作人啊、经纪人啊在后面催。

费里尼在这部电影里的天才之处,首先就是开头。开头长长的时间里,一直都是没有声音的,仿佛电影刚刚诞生时的默片;意大利一战前的生活场景,街头的画面,平民的生活,娓娓道来。画面、默片一起把人拉回了故事发生的年代。随后出现了大量的音乐——有威尔第《命运的力量》序曲,有德彪西《月光》,还有《阿依达》,还有罗西尼等等。没有话语。这就是默片之后的电影了,用音乐伴奏的电影。费里尼用的都是意大利人最喜欢的。而后就是黑白的,彩色的影片——令人惊叹的是,尽管影片发生在漂泊的大海上,但所有的场景都是在影棚里完成的,在影片的结尾,镜头从茫茫大海拉回摄影棚,令人忍俊不禁。

中文影评大多极力赞美费里尼大师对现实的讽刺和嘲笑。然而我们意大利语老师却说,这是费里尼在自娱自乐(s'amuser)。通俗的说,就是看你丫不爽,拍个片子涮你一下。比如搞笑电影里愚蠢的几位歌剧院歌手,搞笑船倾覆后餐厅里的狼狈情景,又比如描写船上的公爵家庭。这是不是和咱们经常拔高精神性思想性有关啊?鲁迅是文学家思想家革命家一个道理?

影片里很多场景都让人回味无穷,能细细品味好久。或许这就是大师吧,晚年的境界,信手拈来便能让我等凡人回味很久。影片中摄影师记者便是他本人的化身,其视角也代表了费里尼的视角。看完电影,夜幕中从学校走回家的时候就在想,电影也如同音乐。美国肥皂电影就好比美国傻了吧叽的百老汇肥皂音乐剧——动辄多少多少投资、多少多少票房、多少多少善男信女、多少多少十大一百大(当然不是全部否定美国电影,美国电影也有非常精彩的经得起时间考验的);而欧陆大师们的电影则仿佛一部部交响曲一样,每个人的性格分明、每一部的性格分明,都是独一无二的艺术作品,过五十年依然会有人看有人回味。

意大利语老师,来自罗马的老女人,她丈夫还曾和贝里尼合作拍过Amarcord(奥斯卡最佳外语片,虽然我个人很鄙视奥斯卡这个美国土奖兼而鄙视把奥斯卡当个啥的张艺谋等), 和安东尼奥尼合作拍过The Passenger, 和Joseph Losey合作过L’assassinat de Trotsky,以及 Luchino Visconti 的最后四部电影。但是最让人称奇和崇拜的是1977年电影业危机之后,他毅然离开了电影业,投身古乐界,发掘研究17和18世纪罗马梵蒂冈的作曲家,整理了大量17和18世纪教皇的作曲家的手稿和作品……得到了艺术和文学骑士勋章……他最早年热心的是航海,随后是电影(成为了大牛),后来投身音乐也成了大牛……

此篇评论写于2006年年底。原文链接如下。 创造一个梦,然后打破。驶出一艘船,然后沉没。

影片的最后,费里尼戏谑式的让摄影机进入镜头,大船摇晃,即将倾覆,却只是发生在一个摄影棚。海水只是塑料袋,太阳和月亮只是背景布,没什么大不了的。

更早时候,73年,佐杜洛夫斯基在《圣山》里也做过类似的事。

船续前行,塞尔维亚的难民船对奥匈帝国的军舰扔出了一个土炸弹。这动机或许是来自于曾经的仇恨,这或许是那年战争爆发的节点。但一旦这一切,仅仅是发生在一个摄影棚,所有严肃的沉重的便已然不再重要。

历史似乎成了一个玩笑,因为费里尼的指挥家继续在甲板上指挥着那场合唱。没错,他们在认真地、用力地歌唱。

看完这部片子的我,仿佛被置于与那些人同样的摇晃之间,我明明知道了一切,也明明知道或许是可以重新创造这一切的,我却依然长长的怅然,再一声叹息。

皮娜鲍什好美呀。当然惊喜的“彩蛋”不止这位女神。

锅炉房的工人,和船被击中之后船厢里滑行的钢琴,不就是《海上钢琴师》么。

海水涌入后漂浮的行李箱,和即将被淹没的角落处的爬梯,不就是《泰坦尼克号》么。

这艘大船,先是一些人,他们聚在一起高雅地进食,赶着飞进来的海鸥,看着一面夕阳一面蓝月,只为将一个逝去的、他们共同仰慕的声音,送回到属于它的小岛。

后是另一些人,他们聚在一起只为了逃亡和活命。

但去他吗的,所有的人,都可以在这同一只大船上跳舞。

跟着一个塞尔维亚男孩上了船的那个少女,她太美了。影片里的毫不吝啬的多个镜头,太难忘了。

那头犀牛得了相思病,后来或许被廖一梅和孟京辉接到了中国。救生船安稳的行驶,记录者在梦里离开。

让幸存者幸存,让逝去者逝去,让歌唱者继续歌唱。

假如战争真的爆发,假如时光必须道别,我情愿停留在涌进了海水的大船里,在它倾覆之前,看完眼前还没放完的某部影片。