纳人说(2020)

又名: I am Mosuo

导演: 汪哲 徐大拿 Dana Xu

主演: 木帕杜基 Mokpel Dhundrup 杜基次尔 Dhundrup Tsring 五六五都支 Ulhu Dhundrup 翁冲拉初 Ongcho Lhatso 阿支打史次丁 Adre Tenshe Tsetan 汝亨慈仁多吉 Tsering Dekyi 翁冲永宗米 Ongcho Yungtsomi 生农懂支 Samnon Dhundrup 丹曾旦拉 Tenzin Tenlha 格茸拉姆 Kelong Lhamo 洛桑达巴 Lobsang Drakpa 高格拖丁次赤 Gyakel Thubten Tsechi 布加旦史玛 Pogyal Tenshema 斯郎根呷 Solan Gunga 高格旦史拉姆 GyaKhe Tenshe Lhamo 旦史独玛 Tenshe Dolma 拉翁米松纳拉姆 Lhaongmi Sonam Lhamo 二车玛 Rigtse Ma 央青拉姆 Yangchen Lhamo 扎西玛 Tashi Ma 阿支鲁汝 Adre Lhudrup 祝玛次尔 Dolma Tsring 翁冲旦史拉姆 Ongcho Tenshe Lhamo 根桑扎西 Kunsang Tashi 曲珍拉初 Chodron Lhatso

类型: 纪录片

制片国家/地区: 中国大陆

上映日期: 2020-10-19(中国大陆)

片长: 47分钟 豆瓣评分:0 下载地址:迅雷下载

简介:

- 中国西南部川滇交界地区,聚居着一个古老的族群,被世人称为“摩梭”,而从古至今,他们自称 “纳”。《纳人说》是关于他们的故事,是摩梭人的一次集体告白。《纳人说》不是一部学术纪录片,焦点也不是“热点话题”,只是将普通摩梭人当作另一个生命体去凝望,去聆听。25张普通摩梭人的面庞,望着屏幕前的我们,用自己的语言,表达他们对世界的认知、情感和愿望,而非由他人代言。也给我们一次机会,去聆听他们的发声,接受彼此的不同,而我们更将看到,我们又是何其相似,并互相联结。这是关于误解和被误解、理解和被理解的故事;这是关于尊重、关于差异和相同的故事;这是关于故土的今日,关于爱,关于我们所有人的故事。

演员:

影评:

《纳人说》

导演:汪哲

感谢整个导演组让我看到了这个民族的样子。

传说,在很久远的过去,泸沽湖附近住着一个放牛娃,叫鲁依依。

一天,鲁依依的牛突然开口说话了,它对鲁依依说“你每天压榨我干什么,太辛苦了。你知道吗,马上就要来洪水了。”

聪明的鲁依依听了老牛的话,转身把它宰了,制成了一个皮袋,使其拥有正好可以容纳一个人的空间。在洪水到来之前躲了进去。

肆虐的洪灾吞噬了地球上所有的生灵,鲁依依的牛皮袋被洪水冲走,挂在了一个树上,侥幸活了下来。

当洪水退去,天不是天,地不是地,万事万物都毁于一旦。

整个世界,就只剩下了一个人。

这个人后来升天成神,遇到了策火叽叽咪。两个人带着种子、食物回到了人间,赐予这个世界一切生命所需要的东西。

于是,天恢复了天,地恢复了地,人们享用着两位神赐予这个世界的一切。

在摩梭人的文化里,鲁依依就是人类的父亲,而策火叽叽咪就是人类的母亲。

父亲长的像猴子,母亲长的像貂,他们可以和世间万物对话。

1

泸沽湖古称鲁窟海子,又名左所海,是摩梭族世世代代聚居的地方。湖四周群山围绕,一年有三个月以上的积雪期。青山环雪的美景吸引着大量游客来这里荡涤心灵。

尽管游客纷至沓来,随之而来的是外部世界的文化冲击,但摩梭人身处一片闹市中的净土,还依然保持着中国最古老的母系氏族社会。

他们站在山脚下,唱着歌颂泸沽湖的歌,也唱着歌颂母亲的歌。

摩梭的母系大家庭有几个重要特点:

1.崇母观念的流传弘扬,母系大家庭,充满了欢乐祥和的气氛;

2.女子豪爽而重义,男子多情而内向;

3.母系家庭一般不分家或很少分家,人口较多,利于分工,摩梭人称其为“大家庭”。

2

对于摩梭的婚姻形式,外人总保持着最大的好奇心兼有最大的误解。

“走婚”这个词在早期的摩梭文化中是不存在的,随着这个地区开放程度的提高,越来越多人走进摩梭人的聚居地,为这种传统母系婚俗创造出了 “走婚”这个专有名词。

外界普遍以为“走婚”是说男方可以同时娶好几个老婆,也就是俗称的“一夫多妻”。

事实不然。

根据母系社会的习俗,所谓“走婚”是指,男子和女子结婚后,夫妻是不在一起生活的,因此,男子白天和妻子见面,晚上需要回到自己的大家庭生活。

两个人的孩子是跟随母亲生活,由母系一族的大家庭进行抚养。

摩梭人对于女性是极为尊重的,尽管没有类似汉族婚姻形式的限制,但他们内心认可一夫一妻,靠着最纯粹的感情,大都走到了白头相守的年龄。

在大家庭中,每个摩梭人的分工都不同,但他们需要共同抚养后代,共同承担家庭责任,因此,血脉相连的感觉相较现代的汉族更甚。

由于母系家庭中一家之主都是女性,因此“妈妈”在儿女们的眼中是最辛苦的人。只要妈妈还活着,这个家就永远有人保护你。

3

对于祖母——家庭里的掌权人,摩梭人更是尊崇有加。

说起祖母,不得不提一个能够具象化展示这个部族的传统建筑:祖母屋。

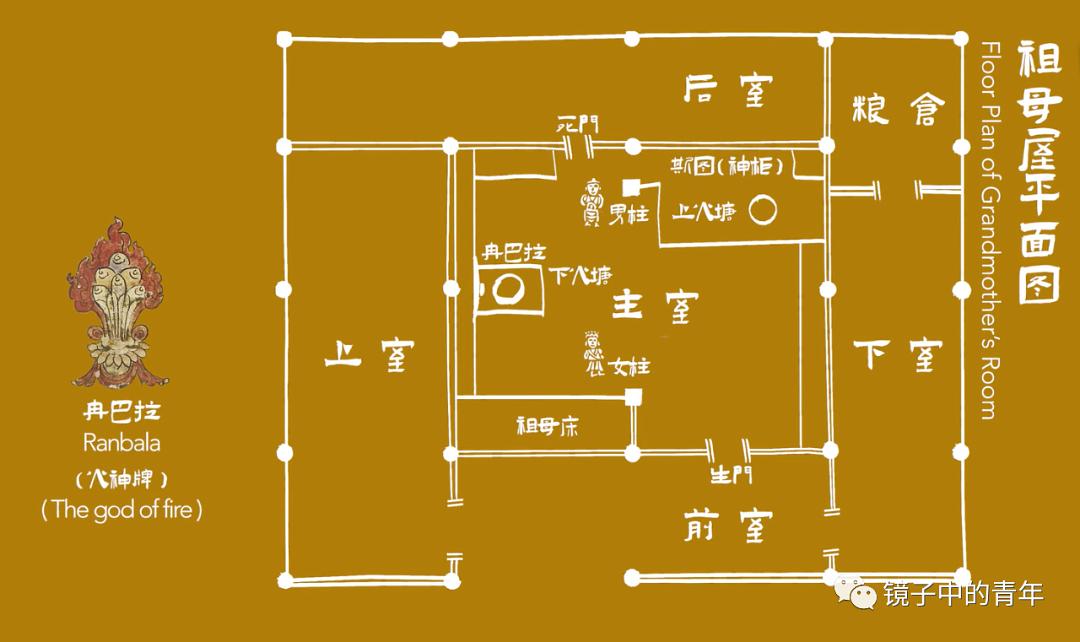

摩梭人的房屋很有特点,一般是四合院形式,包括:花楼、经堂、草堂和祖母屋。在祖母屋中不能大声喧哗、不能说任何男女之间害羞的话题,必须表现出恭敬顺从的态度。

祖母屋中有主室和围绕四周的上、下、前、后四室,设置生门和死门,生从此门入,死从此门出。两门绝对不会正对着,而是稍微错开。

主室设有男柱和女柱。当家中女性不在家时,需要向女柱喷水,为她祈祷,祝她吉祥如意;同样,当男性不在家时,需要向男柱喷水祈福。

位于主室西侧的冉巴拉是摩梭人供奉的火神牌,火神牌前的供台叫锅庄,代表摩梭人的祖宗。

当地人吃饭前,需要先供奉祖宗:将做好的饭菜舀出一部分,供在锅庄中,同时向列祖列宗祈祷“妈妈,祖宗,请你们先吃,保佑我们全家五谷丰登,人畜兴旺。”

祖母屋有一个重要的地方就是火塘。火塘两边,一边坐着舅舅,一边坐奶奶和妈妈。

在母系家庭中,舅舅们的地位很高,晚辈们在舅舅面前不能跷二郎腿、不能半披衣服,和舅舅共处一室需要向舅舅让座,改坐在火塘下方。

祖母屋是摩梭人家庭和精神的象征。火塘维系着在世亲人们温暖的亲情,火神牌维系着已故亲人们和后代之间的血缘思念,这这里你永远能感觉到家人的存在。

再没有什么是比一家人围坐在熊熊火塘边,奶奶拨动念珠,散养的小花猫围着舅舅的脚撒娇更美的画面了。

4

进入现代社会,产业和资本逐渐向大城市聚集,生活物资成本提高,赡养大家庭的重任已经无法靠农耕放牧来解决,打工成了很多年轻人唯一的选择。

于是,他们脱下摩梭人的服饰,换上T恤、牛仔裤,来到北京、上海这些繁华都市,幻想着像电视里一样,穿梭于一栋栋的摩天大厦,拥有体面的工作,拿着笔记本写写画画。

可真正落地大城市的时候,他们发现,自己不懂汉语、没有上过学,唯一拿的出手的是优于城市人的体力和勤奋,现实的鞭笞让他们觉得无奈。

大部分摩梭青年在这里只能干着洗碗做饭、打扫卫生、修建房子的苦活累活。现实告诉他们:不出卖劳力是无法在大城市活下去的。

找不到工作的时候,有人就背着吉他在城市的角落里卖唱为生,这种文艺青年的艺术行为在当地老家人看来叫做“要饭”。

和这些外出打工的年轻人态度不同,家庭的管理者对于这些新变化却积极乐观。因为过去的生活太苦了,靠着农耕放牧仅仅能维持温饱,却无法给家里带来富足的提高。

现在年轻人们每月打工可以得到2000-3000元的工资,每个人都赚一点钱,然后统一交给家里最借节俭的人,如果操持有度,家庭的生活水平相比之前就会得到显著提高。

5

30-40岁之间的摩梭青年,可以说是改革的一代。他们夹在上一代贫苦老辈和下一代更自我的少年们之间。

既需要维系着传统摩梭人的家庭观,又需要走出舒适圈,到大城市,为了生活努力奋斗。

所以,现在的生活对于他们而言是矛盾的。大城市的繁华喧闹让他们浮躁,可保持自给自足的农耕生活也不太现实。

日新月异的社会发展,推着他们要不停向前走。

6

泸沽湖依然清澈,但周围连绵的群山却再也不能将这个地方死死地封住。

这里的小孩开始向往外面的世界,他们喜欢玩手机、看抖音,会开心地说“喜欢王俊凯”,甚至不自觉的在不出三句话之内,就会开始使用普通话表达。

女孩在自己的心里勾勒出幸福的外部世界:游乐园、旋转木马、蹦蹦车、摩天轮;

男孩在自己心里勾勒出极具冒险精神的外部世界:探险家、当老板、赚钱、寻找世界上珍奇物品。

除了物质世界,汉语不断入侵着孩子们的语言体系,冗长的摩梭语表达方式逐渐被他们摒弃,普通话更好的传达了他们的想法,拉近了他们和这个世界的距离。

7

时至今日,整个云南地区的摩梭人大约只剩下2万人左右。而对传统摩梭文化了如指掌的老人也逐渐趋势,现在已经没有一个能够完整的念诵和解释全部经文的达巴了。

时间对摩梭文化的消磨速度令人乍舌。而夹杂在中间的这一辈摩梭青年开始对未来摩梭文化的消失产生了深深的担忧。他们不禁想问:

当有一天,摩梭人消失了,后辈再被问起是哪个民族的,究竟该回答是摩梭族还是汉族呢

上初二的一天课间,有个男生忽然跑过来对我说:“我知道你为什么不吃猪肉了!因为猪是你们回族人的祖先!”说完他笑嘻嘻地走了,留下稍显错愕的我。

这件事至今已经过去了大概三十年,那个男生是谁都已经忘记了,只是这句话我却一直清晰地记得。它显然是一种伤害。现在的我可以把它归结为少年的无知,或是实在无聊的日子中一次随意的消遣。但无论如何,它是一种伤害,对一个人所属族裔的伤害。

10月17日下午,我去到MOMA的百老汇电影中心参加纪录片《纳人说》的放映会。“纳”即是摩梭人的自称,这是一部摩梭人的集体告白。如果我们真的想了解一个族群的习俗和文化,最好的方式应该就是这部片子所呈现的——直接的凝视与对望,以及充满敬意的聆听。

很多人对少数族裔都充满了天然的好奇,但往往都是一种猎奇或游人的心态。一提起摩梭人,便讪笑着说:“哎呀,听说他们走婚!”这种口吻与总是问回族人为什么不吃猪肉一样,其实并不是真的想了解或关心,而只是轻佻的语言调戏。

值得欣慰的是,《纳人说》这部片子最大的特点就是让摩梭人直视镜头,自己发声。在影片放映后的文化沙龙中,来自人类学专家的评价,以及年轻的摩梭族人的自我表达,也都呈现出了一种理性而宽容的认知态度。面对误解与伤害,报之的都是真诚解答与诉说。

而其中最打动我的,是在提及摩梭人和少数族裔如何应对社会发展变化时,吴乔老师说的那句话:“变与不变由谁决定?我们应该把决定权交给文化的承载者,也就是那个民族自己。”这一句话,几乎是一瞬间便深入我心。甚至可以称之为一束心灵之光,让人温暖与释然。它豁然帮我解开了一直以来纠结于里的那个关于族裔的心结。

在我母亲的家族里,她是同辈中唯一嫁给汉族人的回族女子。四十七年前,我的父母结婚时就已商定,未来孩子的民族都随我的母亲,包括生活习惯。这是个听上去有点浪漫的爱情故事。所以在我的童年里,有机会参与到传统回族家庭的很多仪式。

比如,每一年姥姥家里都要为去世的姥爷做周年(回族人把去世叫“亡(wú)上”,也有人说是“无常”)。我会趴在窗前偷偷看阿訇如何给待宰的羊念经;看舅妈如何炸出一锅一锅的油香;跟着所有亲人一起跪在地上,一边听着阿訇诵读《古兰经》,一边随着老人的提醒“接堵哇”。这些充满宗教仪式感又满含家族温情的经历,常常让我觉得那便是一种族裔的特有归属感。

可随着亲人的故去,个人成长与时代环境的不断变迁,在我28岁之前,作为一个回族人的特征就只剩下了不吃猪肉。而就是这么一个饮食习惯,我坚持了多久,也就面临了多久的现实无奈。

现在想想,我从初中开始住校,每天去食堂吃饭都未尝不是一种考验。因为绝大多数的学生都是汉族,所以绝大多数的菜也都是有猪肉的。记忆中我最常吃的就是烧茄子,因为只有它是素菜,而一旦由于下课晚了买不到,那一餐便或许要挨饿。

班上有一个和我一样情形的男生,早早地就与猪肉和解,每天开心地和同学们一起聚餐。而那时的我却一直在坚持,宁愿饿着也坚决不吃猪肉。也许更是一种虚荣心吧,因为觉得自己是回族,因为不吃猪肉,而感到多少有些与众不同。

大学的情形好了很多,有一个小小的清真食堂。但那里已是新疆学生的天下,作为一个一看就不是人家同类的我,常常需要穿过无数质疑的眼神丛林,把脊背挺直地坐在角落,默默吃下一份西红柿炒蛋。坚持了一年,我就再也没有去过。

好在食堂的菜样越来越丰富,口袋里也有余钱可以去校门外的饭馆。我带着最好的朋友一起开发出了“牛肉做的锅包肉”这种估计只有我才会点的菜品。只是毕业后,对每一次同学聚会都要因为照顾我而只能找清真餐馆,而不免心存愧疚。

终于有一天,还是和我那个最好的朋友一起去望京吃烤肉。望着烤盘上滋滋作响的五花肉,本来只是看客的我,忽然脱口而出地说:“这看起来很好吃啊!”于是在朋友的怂恿下,吃下了平生第一口猪肉。彼时她正和我同住,开心地说:“哎呀,终于可以回家炖排骨吃了!”

可以说,我是带着一种羡慕的心情,在观看《纳人说》的。听摩梭人自己讲述对于祖母屋、家族、故土的依恋时,我能够感受到那种族裔的归属所带来的内心安定。来自家族的牢固维系,让每一个行走在外的年轻人,都会被族裔的深情所眷顾。

文化沙龙里的两个年轻的摩梭族人,会很坦然地说自己的父母只有一方是摩梭族,但因为他们都是在摩梭大家族里长大,所以他们可以自豪地说自己就是摩梭族。这是被族群认可的,被家族认可的,同时便拥有了强烈的自我身份的认同。

现在想起来,可能只有姥姥家才是我的族裔被认可的地方。而随着姥姥的去世,不止是我,就连我的母亲也没有了族裔的现实依靠。

回族作为一个长期散居在汉族地区的少数民族,除了宁夏、甘肃等西部有连片聚居区外,更多的城市中都很少再有类似北京的牛街和常营那样的回民聚居街道,往往只有一个清真寺可去。在我的记忆中,只知道姥姥姥爷的老家是河北唐山,他们或许是最后一波闯关东的回族人,而我们的族裔源地在哪里呢?其实我从来都不知道。

记得很小的时候,有一天在姥姥家里,忽然有一个头戴白帽身穿白布的人走进院子来,一见姥姥便跪了下来。姥姥迎上去,口里不断叫着:“主喂,主喂!”这便是关里的老家来人报丧了。而姥姥嘴里的“主”便是真主安拉,她一辈子都是这样叫,就和我们说“天哪”,“Oh,my god”是一样的。

那时候,经常会听到姥姥念叨着“关里家”(关里的老家),也不知道现在还有没有重要的亲人在了。她有一个好听的姓:云。她说老家一个回民村子的人都是这一个姓。也教会我记住了很多回族的习俗,或者一些特别的语言禁忌。比如我的大姨属猪,但只能说属亥。而原姓朱的人,则改姓黑。那么,为什么不吃猪肉呢,因为我们是穆斯林,《古兰经》里面说猪不洁,所以我们不吃。

这些幼年的记忆如此清晰,就仿佛姥姥正坐在对面轻轻念叨着。而那些话像经文一样,使人神志清明,意念平和。但成年的我也分明知道,世事变迁,我们已不能和姥姥一样,甫一出生便成为一个正宗的穆斯林,终生信奉真主,亡时入土为安。我们只有选择通往自己的道路。

作为一个汉族和回族通婚的后代,我的民族身份并不是一种自我的选择,而是在未出生之时便为父母所定。我遇到过无数像我一样的“回族人”,都选择了与汉族人无异的生活,包括都吃了猪肉。

如果说我偶尔还是会为此有所顾虑的话,就如我前面所提到的,在听了吴乔老师的话以后,这个顾虑已被完全打消。吃与不吃,请把选择权交给我们自己。

而关于无处安放的族裔,放在哪里,都好。

昨天参加了此片的分享放映会。

这部片子,用神秘的传说开头,几个摩梭人坐着不动在说话,中间穿插几张1920-1930年间外国人来的照片。

摩梭房屋是电脑制作的平面图,能不能起码用电脑做个3D图呗?

摩梭人的生活是从几个年纪各异的男女老少口述得知,而且大部分是个人主观感受。

一部没有什么干货,严重缺少客观事实基础的“纪录片”。

放映完毕,我第一个提问:片中男性摩梭人的帽子形态不一样,女性摩梭人的头饰也有些区别,请问这些帽子、头饰有什么特别有趣的意义或者身份、功能的区分吗?

结果被回应说:走到哪里都没有被问过这个问题……明明是很具体但需要细节的去回答的问题。

一种神秘、有趣的文化慢慢消亡,可惜纪录片里完全没有讲——为什么摩梭人是这样的家庭结构,如何形成的?我们只是在感叹它的特别,却没有深入研究。就像去旅游区转了一圈,看了一眼拍个照就回来了,看着热闹,其实没有任何收获。

其中有一个女管事,说她去外面的世界,被偷过钱,被骗过,后来就回来了;还有一个自由职业的摩梭人,换过八种职业。很多摩梭人受教育水平并不高,这也是他们难以融入外界社会的原因之一。

我想到了杨车娜二姆,其实每个人真正艰难的是摆脱原生环境,进入新生活的那种困难的过程。

片中既没有对摩梭生活场景的真实再现,没有对母系家族形成的客观调查研究,也没有表现摩梭文化和现代文明的碰撞带给我们一些反思。

最可笑的是,里面有人含着热泪说母亲很辛苦?可能导演还觉得自己突出这点很妙?

是因为母亲辛苦、付出多,所以才形成这种母系家族的构架?到底在说啥啊?

片子的剪辑形式、音乐、人物拍摄都不错,有点像虚无缥缈的诗。看完以后,让人有很多遐想,摩梭生活多么浪漫甚至家庭结构多么先进,如果把它当一部娱乐片看,确实很欢乐的人,可是它不是纪录片。

如果生活、科研都可以靠幻想,多好呢?

《纳人说》——非常直白的片名,其实在一开始就已经剧透完毕。

既不是你说,也不是我说,更不是他说,里面只有摩梭人在说话,说他们自己。

片子四分之三都是各个主角在对着镜头吧啦吧啦,再加上毫不吝啬的音乐,以及并不慢的节奏,我怎么也无法将它和刻板印象中慢慢悠悠,安安静静的纪录片画等号。

但是不安静的纪录片不是我对它的负面评价。

不安静的纪录片≠不需要静下心看的纪录片≠糟糕的纪录片

里面印象最深的是“爱”。

“走婚”是什么?

这个摩梭人最出名的关键词,它的由来,它的目的,它与当代婚姻的不同……这些东西在网络上稍微找找就有详细的资料。

但是没有资料告诉过我它是包含爱的。

不过从前我似乎也并不在意走婚和什么爱不爱的有没有关系,只是用一种审视和打趣的目光看待这一习俗。这和我对当代婚姻的态度截然不同。

对于当代婚姻,我们常常会思考很多制度以外的问题。

是否因为爱在一起?

是否是因为觉得对方可以搭伙过日子而在一起?

是否出于图财?

是否能携手走完一生?……

关于制度上的质疑咋一看似乎没有,就好像我们已经非常肯定它的合理性,但并不尽然。如果我们非常坚定现在婚姻制度的现状,那么不可能每年的婚姻法依旧是热门论题。

在和走婚做对比的时候,我们放弃了“出轨”“骗婚”等等一系列不利因素,只是觉得从一夫多妻制走过来的当代婚姻必然是优于从久远的过去承袭至今的民族习俗。于是其他都不重要了。

比如爱与忠贞,比如责任和尊重。

《纳人说》信息量不大,全程是摩梭人关于自己的自述,既没有某个习俗的由来,也没有展开讨论摩梭族在这些年遭受的社会毒打。

不过如果我要看民族介绍与发展史,要了解泸沽湖有多大,我大概不会点开它。