艺术死了(2020)

简介:

- 《女他》之后“我”陷入创作瓶颈,在采访身边艺术家朋友如何突破瓶颈期之际,偶然在一间艺术家工作室里撞见一具姿势诡异的艺术家尸体,在好奇心和创作欲的驱使下,“我”开始拿着摄影机调查这个死去的艺术家,随之而来的事情也变得越来越奇怪和……不可控……

演员:

影评:

艺术死了

制片人:王磊/王艳

导演:周圣崴

编剧:彭锋/周圣崴

主演:刘刚/杨卫/郑林/周圣崴

类型:剧情/悬疑

制片国家/地区:中国大陆

语言:汉语普通话

前言

他对影像实验和艺术有着最独特的理解

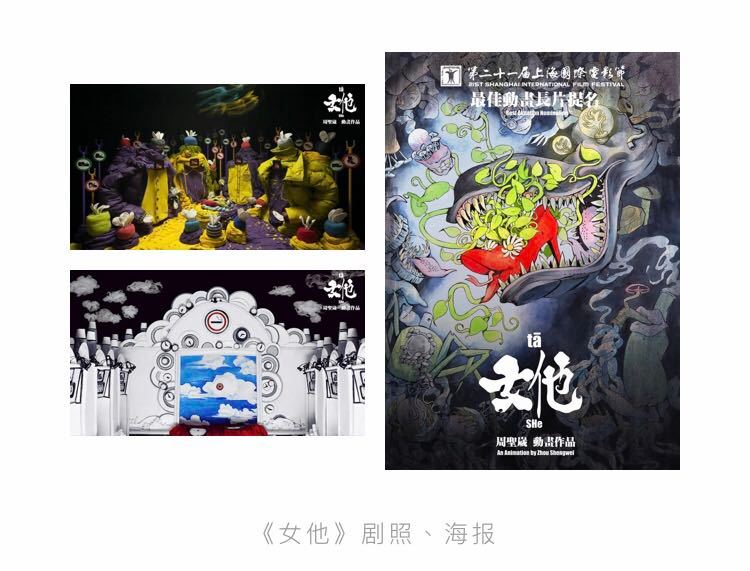

毕业于北京大学艺术学院文学学士与戏剧与影视学硕士的周圣崴富有创作者最可贵的品质,不断地寻找革新和跨界的机会。他的第一部长片《女他》整整准备六年,记录垃圾,玩转定格动画,赋予装置艺术影像的生命,并以首作获得第21届上海国际电影节金爵奖最佳动画长片提名。他的探索力使《女他》这部作品得以展览化,想象力就是周圣崴个人艺术发展的最强变量,变废为宝,用垃圾堆打破电影与艺术实物性的次元壁。再次创作,周圣崴探索“谎言”的社会百态,以新的媒介语言,利用大量的社交媒体创作了一部和“游戏”或者“沙盘推演”相关的伪纪录片《艺术死了》,去呈现大众舆论对艺术圈的冲击,模糊了真实的边界。

FIRST首映现场主创

FIRST首映现场主创《艺术死了》也入围了2020年第十四届西宁First国际电影节最佳剧情长片竞赛单元,周圣崴的新作融合了新闻,纪录,私影像等元素。看完这部电影,观众不仅仅是一个简单的观影者,他的电影包装“谎言试验田”邀请每一个成为田园的建造者与观众进行交互。和周导演谈起电影,他十分的豁达,这位出生于91年的青年导演更执着于创造新形式的艺术作品,电影只是他使用的媒介之一。比起拍电影,跨界完成一场游戏,观察社会生活才是周圣崴对影像实验和艺术最独特的表达方式。

◆◆◆◆

深焦:那我们就直接进入主题吧,看完您的新作《艺术死了》,我发现这部作品和你的前作《女他》在风格和形式上有很大的区别,这是您第一次运用纪录片的形式进行创作吗?之前有没有过类似的创作想法?

周圣崴:根据《艺术死了》开头我的自述,我的创作遇到瓶颈了,我要去找灵感,这一段是真的,是真实发生的,并不是为了拍这个片子而演的,所以你可以理解为《艺术死了》是一个真实与虚假糅合在一起的拼贴大熔炉。我很久以前就有用手机视频去记录自己生活的习惯,像一个vlogger一样;所以这并不算是我第一次运用纪录片的形式进行创作,或者换个说法,我觉着这不一定是纪录片手法,这是一个更大的外延,是用所有能用到的影像媒介去呈现的这样一个状态。我一直有用vlog去记录我的生活,呈现情感和内心想法的一个习惯,只是说这个习惯表现在《女他》中,我们是把它做成了一个十八分钟的《女他》纪录片《他的她》,而表现在《艺术死了》里面,我就把它做成了影片的开头和整体叙事线的一部分,你可以看到《他的她》和《艺术死了》里面我的自拍vlog段落形式上几乎是很相似的。

上:《艺术死了》剧照

上:《艺术死了》剧照 下:《他的她》剧照

下:《他的她》剧照深焦:您也在电影开头提到有关电影创作灵感的稀缺这一话题,我很好奇这部全新的作品的灵感来自哪里?

周圣崴:对于这个问题,我先谈一下《艺术死了》的源起吧。这个项目其实是根据我们北京大学艺术学院院长彭锋老师的小说改编的。他在很多年前构思了一部小说,但是这部小说完全存在于他的脑海之中。他没有把这部小说写在纸上,他一直以来比较倾向的一个观点就是:想法比实际呈现出来的东西重要。他之前就在学院毕业典礼上说了一个很有意思的故事:晚明的一个文人孙新斋,他在脑海中构建了自己的一片园林叫做“想园”。然后彭老师他构建这部小说也是类似的一个“想园”。

因为《女他》并没有为我带来新的创作机遇,它在目前的各个行业圈子里太特别了,很难马上被资本看到,所以我当时就像悬浮在一块宇宙中的石头一样,不知道下一个石头在哪里可以让我接着走下去,所以我就去找彭锋老师说我的困惑,他也很关心我,他就把他脑海中的“想园”告诉了我,并鼓励我要完全用新的方式去呈现这片“想园”,需要从传统电影思路里彻底走出来。这片“想园”最初的核心构造,也正是《艺术死了》的核心故事线:一个画家离奇死亡,然后他的画作被炒的很高,但是一个批评家进来发现他的画作是一个调色板,然后因为这个事件导致这个批评家和资本家们产生了冲突。

我觉着这个故事很有意思,它具有三方势力,分别代表了当代艺术圈中艺术创作、艺术批评与艺术市场这三种声音。从抽象层面来说,它很好地展现了真实和虚假之间边界模糊性的问题;从具体故事情节层面来说,它通过一个虚构艺术家的死亡事件去追问到底什么是真正的艺术,什么是死亡背后的真相,而它的结论就是真实与真相根本就不重要,重要的是基于一个个行动而引伸出来更多行动,这些行动拼凑出了一个新的现实。

导演周圣崴

导演周圣崴这个小说启发了我很多,我觉着可以对其进行影像化改编。可我觉着改编这个小说需要一笔投资,因为原小说后半部分是批评家和收藏家之间的法庭对峙段落,中间也有很多警方调查等段落,如果按传统电影改编的逻辑去创作,最后这部作品可能会比较接近《律政风云》,就是那种带有作者色彩的悬疑、犯罪为主类型的商业类型片,这样操作的话,我和彭老师都觉得太中规中矩了,不够好玩。

于是彭老师给了我一个看似不可能完成的限制,因为他通过《女他》看到了我可能是那种限制越多反而灵感越多的创作者。他要求我零成本拍摄这部电影。我当时有点惊,后来一想,也许是彭老师在引导我用一种全新的方式和视角去创作这部电影,或者这根本不是电影,而是一种新的东西。为了响应零成本,我才启用了这些新的影像形式和叙事方式,同时我们觉得可以把这个故事,或者这片“想园”开放出去,让更多人参与进来一起扩充更多故事线,才有了《艺术死了》现在的样貌。

在改编的过程中,我借鉴了希区柯克的叙事技巧,因为他的电影都是在讲一个第三者或者一个无辜的人是如何经历一系列的事情,卷入一场阴谋之中无法脱身。这样一来,我就可以以vlogger的身份进入这片“想园”,像记者一样记录其他故事线,并串联起来。

深焦:您拍摄《艺术之死》时用到了哪些摄影器材,在拍摄过程中最大的挑战是什么呢?

周圣崴:其实这部电影最主要使用的还不是手机,手机只是占用了一小部分,我们主要是用手机vlog的形式把你带入到这种真实的情景中来,正因如此,我也没有在片头加入任何出品方,我希望大家能快速地进入我的世界中,就是我手机相册的视角。

我主要使用的设备是大疆的osmopocket,一种口袋云台摄影机,非常便捷,机身小巧,正产拍摄的情况下相对稳定,它的摄像头大概只有1cm,画质相对来说比手机高一点。我用它采访这片“想园”里每一个玩家自己编造出来的故事线。

在我发现艺术家尸体的那场戏中,我受惊吓后一路狂奔的段落是利用了这个设备的拍摄缺陷。那种极度混乱,强烈晃动的画面是正常摄像机达不到的,因为osmopocket的云台在倾斜超过50度的情况下会极速地反转,我可以利用它的缺陷表达出我特别惊慌的状态。

我特别喜欢寻找片场的一些错误,我会放大这些缺点。因为我发现在之前拍摄的《女他》中最亮眼的几场戏其实都是把拍摄失误变成影片风格,所以我也放大了osmopocket的这一个缺点,它会晃动到整个画面都世界颠倒。

《艺术死了》海报

《艺术死了》海报深焦:您在《艺术死了》中插入了大量的新闻采访,抖音恶搞视频等等。您把这些主流化的元素加入这部纪录片的目的是什么呢?您是怎么看待这些主流媒体带给电影界或者艺术界的影响?

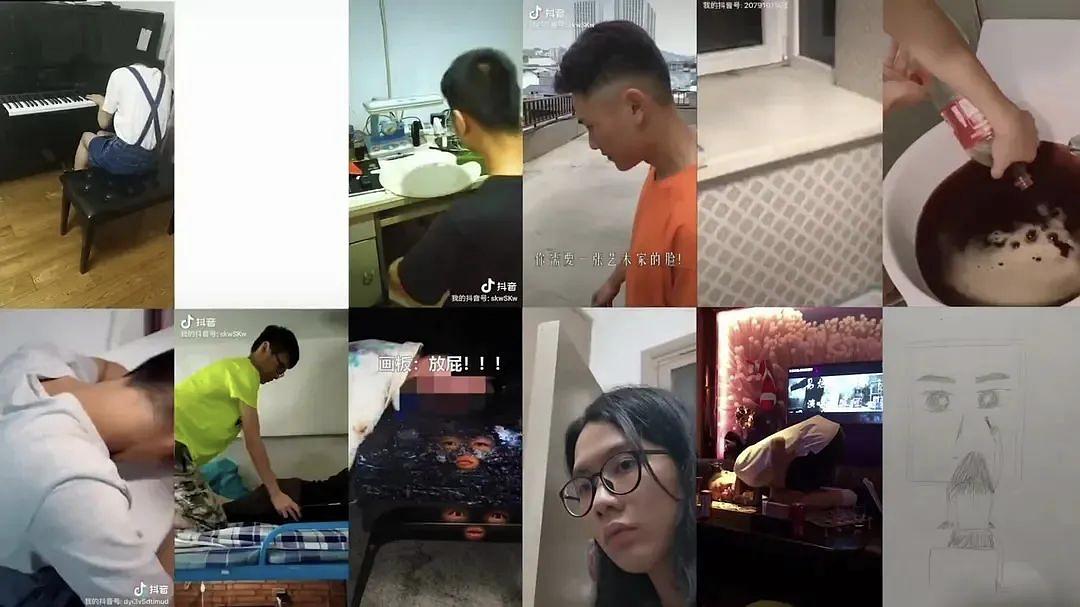

周圣崴:这一部分其实是整个沙盘推演游戏的一部分,我们先制作了关于这个艺术家死亡的假新闻,然后我们把这些假新闻通过社交媒体有指向性地发送给我们身边的朋友,去观察身边朋友和网友的反应,然后就有一些朋友们会用恶搞视频的方式去调侃这件事。大家一开始还会质疑新闻的真假,后来直接就开始调侃了,当时这个事情还有一点失控了,为了防止事态变得严重,我们还是解释了这是我们的电影项目,希望大家的互动变为电影的一部分,每一个人的创作都是丰满这片“想园”的一砖一瓦。朋友们还是挺支持我的工作的,之前《女他》的配音女主角小巧还特意制作了艺术家死亡表情包,我们当时在朋友圈和聊天群里各种发恶搞表情包,这也成了片子的一部分。

整个《艺术死了》插入的新闻段落的功能都是不一样的,新闻这一条线索是由我们北大艺术学院mfa的毕业生徐小围和毛成坤带领他们的电视台团队一起,由我做后期统筹一起来完成的。我们虚构了北方卫视,对标北京卫视,以制造虚构死亡事件的新闻,后来我们根据假新闻与朋友圈的交互效果所制造的那些短视频,进一步虚构了桃视频报道把这些串联起来,以对标梨视频,最后我们又虚构了新新社,对标的是新华社。我加入这些片段的目的就是从侧面反应“艺术家死亡”事态的发酵过程,从一个地方电视台再到网络媒体再到一个权威平台,观众可以看到电影故事发展的层次变化。我认为互联网就是一个虚构的社群,因为这个社群不断地壮大,它已经完全融入到现在的时代当中了,这其中会产出越来越多的讨论,而讨论本身会逐渐变成一个新的客观事实,所以互联网的深度介入下,现实与虚幻的边界已经是交融在一起了。

深焦:其实我在看完这部电影之后,还专门去搜索了一下“刘刚,艺术家”这两个关键词,还真的确有其人,那您是从什么样的想法去创作了刘刚这个人物的故事?这个人在您的生活上有真实的模型吗?

周圣崴:你去搜索的这个行为本身就很有意思,很像是与这个谎言游戏交互的一部分。其实扮演片中虚构艺术家刘刚的这个人,就是你搜的这个人,是现实世界里的刘刚本人,刘刚是央美的老师,也是一位在冷抽象领域很有建树的当代艺术家。这个融合真实人物的点子是彭老师想的,他最开始想把《艺术死了》命名为《刘刚》,直接通过名字来模糊真假边界。刘刚本人也是彭老师很好的朋友,也是一个很酷很朋克的人,通过和刘刚老师的聊天,我们觉得他应该能接受自己在电影中的“替身”死亡事件的设定。

包括后面有很多真实的艺术家,比如刘小东老师,在镜头前评论刘刚的时候,其实也是一种模糊的状态。为什么呢?因为大家都相互在现实里认识,所以在不自觉地情况下就会代入现实中真实刘刚老师的状态去评价影片中这个虚构的刘刚,所以真真假假已经是分不清的游离状态。

这个项目更像是一个互动游戏,像是一个存在于每一个人脑海里的《西部世界》,每个人都可以去补充这个“西部世界”中的故事线,而我只是用摄像机去记录大家游玩的整个过程。影片中的刘刚是一个广泛意义上的刘刚,他其实就是进入这个“想园”的门票,大家只有去评论他,才算真正进入这片园子开始游戏。我觉得这也是我们整个项目里最有创意的部分,涉及到了很多游戏思维,交互和社会实验的部分。

深焦:我们都很好奇电影中刘刚的画板作品是怎么被做出来的?

周圣崴:刘刚的调色板是整个美术组最艰巨的一个任务,美术组团队是真实的刘刚老师,抱歉这两人我已经有点绕晕了,是真实的刘刚老师带领他的学生闫烨、刘佳和毛鹏华通过很多次实验做出来的。为了能实现一层层不断擦出不同风格的自画像的神奇效果,美术组运用了不同溶点的颜料,来实现这个效果。他们先用丙烯颜料去绘画基底,后又用油画颜料在其表层作画,最后利用两种颜料不同的溶解度差异以选择性地清洗与呈现,最终完成了这一个非常重要的道具。

剧照

剧照深焦:在整部电影中,最有电影戏剧化效果的片段莫过于“刘刚遗物个展”了,在这其中出现了很多人物,故事转折,您是如何处理这段戏的,在拍摄的过程中有没有发生一些很有趣的故事?在这个片段中,有人大声评论个展的艺术性,有人在原有的作品上进行二次创作,还有人过度解读发表奇异言论,甚至有人扑上前去直播找父亲卖惨,您可以谈谈对这段戏的创作意图吗?

周圣崴:这个展览就非常贴切地体现了我刚说的“西部世界”的游戏局概念。我们安排了一些NPC,或者说是不同的接待员(hosts)在这个展览里,然后让每一个接待员负责一条故事线,引导不明真相过来看展的围观群众,或者说类似西部世界里进来参观乐园的客人们(guests)进来与这些故事线互动。最开始有这个展览的想法也是来源于限制,因为我们美术组的预算太低了,我们没办法做一个真的展览,我当时就灵机一动,把美术指导的日常工作室直接定义成一个展览,一个还原艺术家死亡现场的遗物展览,这样就不用大费工夫布展了,因为日常空间本身就被赋予了一个有戏剧张力的情境,真正的展品就是过来参观的人们他们对此空间的反应。

《遗物》展览门票

《遗物》展览门票后来我们在朋友圈发布这个遗物个展的消息,有些朋友们以为是真的,吸引过来看这个展览。在这个展览中,我们安排了负责不同故事线的接待员,他们中有胡吹乱侃的策展人,有消费死者的网红,有把一坨垃圾说成是牛逼艺术品的艺术爱好者等等,他们作为整个展览的hosts,会带领其他看展的朋友们进入这个游戏里,而我就负责记录大家的反应。这个戏并不是纯粹调度出来的,这是部分调度(接待员的故事线),部分真实发生的(客人对接待员的反馈)。看展的人有些会提出质疑,也会被展览中的不同故事线的戏剧化成分所影响,作出不同反应。所以这更像一个游戏,我是个记录者,而不是传统意义上的导演,这个展览是由我们所有参与的人们共同创造出来的。

“一位叫刘刚的画家以诡异的姿态死于工作室内”

深焦:您在电影中逐步设置了“谎言试验田”,包括在片尾也在被勒令去创造虚假的纪录片,让人们关注到一个艺术家抄袭和剽窃这样的负面且带有批判点的一面,您怎么看待这种扼杀艺术的方式?您觉着在整部电影中使人们创造谎言的内推力是什么?是艺术家之死的真相,还是艺术家死后大众做出的种种荒诞行为,还是这场艺术性探索背后的利益关系?

周圣崴:像我之前所言,这个谎言试验田就是一个存在于脑海中的《西部世界》,一个“想园”,有的人是guests有的人是hosts,还有的人是设计师,比如我们工作人员。我认为大家说谎的内推力就是:对于抒发情绪的渴求,事实并不重要,重要的是如何讲述,如何通过讲述抒发情绪。

深焦:电影的结局十分的魔幻,一个人的身影被灯光映照在墙面上,刘刚是否真的死亡已不是大家所讨论的点了,我反而觉着这是一场重生仪式,艺术之死或许真的达到了艺术家的期望,那些虚幻的笑声是来自艺术的嘲笑吗?为什么您要设置这样的一个结局?

周圣崴:我想过这个故事该怎么结尾,因为彭老师的故事结尾都是法庭戏,后面有点像《威尼斯商人》,但是我觉着因为有成本限制在这里,我没办法这么去拍。所以我觉着可以从宏观层面把这个故事从纪实的角度引导成一个更加虚幻的结尾,我想从文本自反的角度把电影的结尾变成一个反纪录的状态,观众会产生很迷糊的状态,让观众反思这段所谓的纪实影像本身,从中体验真假分不清的模糊情绪。因此,我用主观镜头引领大家进入到一个超现实的魔幻场景中,场景里这些声音与影像的变换不定,已经暗示观众在结尾进入到一个魔幻的空间,其实这也贴合我们的电影主题,即真与假是硬币的一体两面。

我通过这些设计让整个结局模糊化,所以我们只展现了刘刚的影子,而未展现他本人的样子。你可以把死亡现场那个黑房间里的那些燃烧的蜡烛理解为对刘刚的评论言论,然后把整个结尾理解为我进入了刘刚的梦境,窥探他的心理世界。而蜡烛在黑房间里的然后,可以理解为,艺术家刘刚已经关上了所有针对他的舆论声音,他不在乎这个世界对他的讨论,他死亡的真相也不再重要。

剧照

剧照深焦:我们还想知道您电影背后的故事,听说您这个项目也是北大团队通力合作的结果,可不可以具体说一下你们在合作过程中发生的故事?还令我映像深刻的是在这部电影里面您几乎和中国当代艺术圈大佬都产生了交集,您是怎么和这些大艺术家沟通这个项目的,拉他们入伙的?

周圣崴:这个项目并不是我们北大艺术学院的官方行为,它诞生于我们学院院长彭锋老师的个人想法,以我为主执行力,拉着我和他身边的朋友、老师、同学们,大家一起完成了这部电影。团队构成里,有一半的核心工作人员是我们北大的同学和老师,比如这部电影的艺术指导是我们学院的副院长李洋老师,他也是一个很有名的影评人(大旗虎皮)。我当时向他请教能不能推荐一些伪纪录片给我以供参考。然后李老师给了我一个非常详细的世界影史上各种代表性的伪纪录片list作为参考;另外副导演、导演助理、执行制片等等都是我的师弟师妹,祝子建、刘家辰、王媛等等,他们都不是按照传统电影的分工来完成各个执行工作,我们时而是记者、时而是新闻采编、时而是素材收集者,时而是社会实验观察团成员,而大家因为在北大这片园子里做过很多综合类项目,所以在身份切换上非常游刃有余。而团队构成里,另一半的核心工作人员是刘刚老师的学生们,他们本身就是央美的艺术家,所以组建起来的美术组的工作也非常给力。

剩下还有很多工作人员是我的老同学、老朋友们,他们很多是《女他》延续下来的,比如音效师韩睿达和他的团队,在玩了一把《女他》的超现实声音设计后又在《艺术死了》里回归现实质感。还有很多朋友们都是在《女他》里可能是工作人员,但《艺术死了》里就变成了演员或者接待员hosts。

那我如何和这些大佬接触到的,完全是因为彭锋老师和刘刚老师的私人关系。两位老师的大力支持才促成了我和这些艺术圈大佬们的交集,而我也更多是以记者的身份向大佬们学习讨教,而不是以导演的身份和他们交流。我也非常感谢所有艺术家们对片子的支持,虽然看上去我们的硬成本很低,但是所有这些老师朋友同学们的无私付出和鼎力支持,是无形成本,这个我觉得是无价的。

合照

合照深焦:作为一个青年导演,您已经入围过上海国际电影节和first国际电影节,这代表您已经是一位成熟的创作者了,面对现下的电影创作环境您有什么想法和野心?

周圣崴:其实我很害怕成熟,成熟意味着像片中那位死去艺术家一样进入既定的资本系统,我害怕被资本绑架,所以一直选择低成本来进行试验探索。我觉得电影它是我目前表达的一个工具,但它不是我的一个终极理想,我从没有一个想法是说未来想拍一个多么牛逼的电影,成为一个多么牛逼的导演。因为我的终极理想其实是搭建一个通道或者一个桥梁,让现实世界和幻想世界进行互动,然后邀请大家进来游玩,这是我最终要做的事情,而我现在也在努力学习准备出国学习数字艺术和交互科技。我未来会选择一个什么样的媒介,会随着技术的发展发生改变,只是现阶段我觉得电影适合去建造这个桥梁,但不代表未来会一直适合,因为随着虚拟现实的不断发展,未来的主流媒介可能会突破屏幕,而一旦媒介与肉身不再通过屏幕进行传播,我想全新的艺术形式会等着我继续探索,这才是我的梦想,也是我个人的野心。

我觉得我没有多少资格对现下的电影环境提建议,因为其实自己并没有真正“入圈”,不过我希望能分享自己的一些感受和经验。比如,大家在创作时,是不是可以跳出自己的圈子,用不同的视角去看待与完成作品。因为如果一直按照一个传统的思维,在一个固定的圈层去做项目,很可能会遇到创作瓶颈。未来的世界一定会是一个跨界的世界,因为互联网的不断发展会形成新的“现实世界”,未来你可能会遭遇更多维度的互联网信息洪流,而信息洪流的冲击,会使得圈层之间的壁垒逐渐消失,圈层所构成的特权可能会被逐渐瓦解。目前我们所依托的很多规则也可能都会土崩瓦解,我们可能会被弯道超车。

我在2012年的时候,就用iPhone5拍了三个手机短片《夜森林》、《拖延症患者的毕业臆想》与《巴黎的皮肤》,虽然都非常稚嫩,也被骂得很惨,但是我当时是想通过这三个手机短片的实践传递一个信号,就是未来手机短视频会成为新主流,回看当时的实践,现在仿佛已经成了预言,大家都在用手机拍东西,人人都是导演。

世界是变化的,在未来的某一天你也许就会被别人所超越,所以我的经验就是多一个看世界的视角,会让你在变化中更具备适应力。

When the audience first heard this film's name, they have already realized that it was exemplary for its kind. However, when the film was screening at the FIRST International Film Festival, they realized that this exemplary comes from young peer directors' shared creative consciousness. What cannot be ignored is that today's young directors show a tendency in creation, that is, the tendency to continually explore and challenge the authentic boundary of cinematic art, which belongs to this generation of young directors alone.

The tide of postmodernism is deconstructed; cinematic ontological is mixed with other artistic reorganization. We found that a new generation of directors' understanding of cinematic image is no longer stays in the field of film. Cinematic image separated itself from the film and reborn in a short video or on streaming, interactive video, VR, the rise of vertical screen film. the digital image is already not the privilege of film, but it becomes a tool of expression. These emerging film attributes impact the young writers and impact the traditional cognition of film they have learned. Under this contradiction, a new kind of cinematic image is produced. It focuses on the boundary between reality and fiction, and they are pushing the limit of cognition.

In this year's FIRST International Film Festival, this creative tendency has been strengthening. The film that gained an excellent reputation, such as A Bright Summer Diary, Nova, Love Poem, Art is Dead, and other films have all shown an intense conflict between the authentic nature of the cinematic image and its fictional meaning. Undoubtedly, Art is Dead is the best film among them.

This exemplary character is also directly reflected in the audience's ratings and comments after the screening. In such a unique place as the FIRST International Film Festival, the audience must be intentionally looking for a kind of exemplary breakout peer cinematic image. This time, they found Art Is Dead. Therefore, it is necessary to discuss and consider the origin of this model, which can make us better understand this film and make us better understand the philosophy of film of a young Chinese cinematic peer.

The whole film is filmed with a VLOG(video blog) shooting technique. The director keeps the same viewpoint throughout the film. During the filming, only the fundamental technical difference of the camera is changed. Such a mode of expression is influenced by the large number of VLOG circulating in the media today. The VLOG video's essence is a kind of video diary—a way of showing the events in sequence.

To some extent, just as the implied author of the diary is the author himself, VLOG's camera is the director's eye. However, it can occasionally reflect on itself, showing the relationship between self and people and things.

In this case, what kind of result does the VLOG technique's choice point to in creating this film? Is the director's VLOG a manifestation of the public's psychological reality or a manifestation of the material reality of the VLOG image itself?

This contradiction is already announced a young director's fundamental confusion in film creation. VLOG image itself is not in the service of authenticity; authenticity is just an additional property in the VLOG. In a film that desperately needs authenticity, such as Art is Dead, will the psychological authenticity surpass the substance reality during VLOG expression? Moreover, will the VLOG image's performance nature that brought out by the psychological authenticity, makes the audience realized advanced that the fictional nature of the death of Gang Liu?

Any slight error in any of these problems will lead directly to the fragmentation of the cinematic image. Director Shengwei Zhou delicately split two kinds of authenticity brought by the form of VLOG. At the start of the film, a performing VLOG lets the audience realized the film is displayed for a particular purpose, but then, after the death of Gang Liu, the shaking camera and the following mockumentary image of confusion reduce the performance nature. After reducing this contradiction, Shengwei Zhou’s VLOG successfully retained its authentic nature without being questioned; the audience was also willing to take the initiative to believe that the authenticity of the performances.

Why quibble about a little technique? Does this have much to do with the story?

This question might not be worthy of such a discussion in any ordinary film. However, for an experimental film always exploring the audience's cognition, this question is almost the top priority. If the Director does not solve this technical problem, the subsequent expression will be impossible to discuss.

In this film, Director Shengwei Zhou created a fictional setting, that is, the death of the painter Gang Liu. However, most of the reactions in these settings are real. The dramatis personae do not know the preset scene and the audience, but they act sincerely in this deliberate lie. If recorded in a documentary way, it is difficult for the audience to ignore the camera's presence. VLOG is based on a shared understanding, and it appears as a performance rather than a documentary. Thus, both sides of the camera -- the audience and the characters can let down their guard. The Director's exploration of the image could, therefore, been realized.

The film is divided into two main parts, the light-hearted exhibition in the early stage and the severe and cautious art critic in the later stage. The former creates many irony and contradictions, while the latter aims to show a problematic art community situation.

It is worth noting the state of the audience during their watching because the director's exploration of the cinematic image not only stays on the screen, he goes further and comes to right in front of the audience.

In the first half of the film, the truth of Liu's death is no longer necessary; it confirms Chinese scholar Rongchang Jiang's opinion about the news "the authenticity of the news is not the authenticity of the news events".

While more streaming video keeps the news media's inheritance, we will be surprised to find that, in today's society, a short video that contains jokes unexpectedly showed the same authenticity effect as the news media. It forces us to reflect on an epistemology about our perception; we should not forget that there is always a strong bias or recognition behind any jokes.

A closer observation at this bias, we discovered that we might never pay any attention to whether something is true or not. News and streaming provide false assurance. There is always a gap in our perception, and that some people are aware of the gap and keep silent, while others choose to ignore it and voice their opinions.

This is what the director Shengwei Zhou wants to criticize in the first part of the film: pluralistic ignorance and lack of reflection. The dramatis personae are already hard to distinguish from the actual situation; the audience mocked the dramatis personae that they worship a fictitious nature of virtual symbol without any aesthetic recognition.

This kind of laughter originates from the audiences' confidence in the authenticity of the event. Situational irony constitutes the audience's laughter. In the film hall, laughter also becomes a kind of expression of opinions. They did not even realize that they are becoming the signifier that the director is criticizing.

In the solemn second half, the director once again stirred up this hidden string. When the literary critic cleaned up the random palette, the audience was surprised to find a fictional reality. His aesthetic works built the painter Gang Liu's existence in the audience's psychology.

In this scene, even Gang Liu's existence's authenticity cannot be perceived anymore, even though the director has already confirmed that Gang Liu's death was fake. However, his unique aesthetic characteristics in his work make the audience believed his existence instantly. The flash that Gang Liu died into or a pair of aesthetic characteristics of paintings must be drawn. Liu's sag in painting in the face of interwoven with the painting constitutes an illusory chain.

Without a doubt, we understand that others could create the painting. However, in the virtual scene director creates, our cognitive ability has already reached its limits; we lost our ability to retrospect on an epistemological level because we have just encountered the consequence of doing so. We can only actionless watching at the screen, where Gang Liu, as a pure signifier, has been combined firmly with his painting. We can only silently accept this mockery and accept that we become the people we previously laughed at.

I think the director can film all the audience's reactions, and that film may be the real Art Is Dead.

In the unique illusory web of cinematic image-making, the viewer's cognition has been stretched to the limit, the viewer's confidence has been destroyed. The power of fiction never scares us because we are confident in our recognition of reality. However, when the reality that we have sworn to ourselves is knocked to the ground by a higher reality, we cannot help but feel a kind of doubt, an epistemological doubt about the current reality that we are lived in.

However, in the director's real fantasy, we discovered that such a cinematic world is just a complete reproduction of the real world. News, VLOG, short video, confidence, and arrogance are staged in reality in a rigorous sequence. It is possible that the judgment about the authenticity of the cinematic image does not have any validity. However, when the audience realizes that all the film's judgment originates from the anaphoretic of reality, we will begin to tremble, which is the epistemological reflection that could only be produced by the cinematic image.

Perhaps for understanding this contradiction, we need to recall the beginning of Art Is Dead, the discussion about whether VLOG is reasonable or not. The two sides of the contradiction are always the authentic nature of the image and its performance nature. Suppose there is no artificial involvement in VLOG. In that case, this contradiction may be insignificant. However, because of the inevitable human intervention, VLOG is reduced by a possible truth expression to a human performance intention, a prejudice belonging to the community, a parallax view of truth.

In the quiet film hall, the contradiction of image is extended infinitely here.

At the endless parallax of this era, the audience gradually gives up searching for the truthfulness and deliberately performs.

In the illusion created by Zhou, the camera finally returns to the dark studio, expresses its dissatisfaction with the audience on the sculpture, and looks out at the distant brightness.

The camera eventually stops right before the final reveal of the truth. Like the audience in front of the curtain, hidden in false darkness. An accusation started to reverberate in every audience's mind:

"Art is dead!"

(文章首发于公众号「幕味儿」2020/09/21)

在第14届FIRST青年电影展中,组委会将个人类奖项的“一种立场”颁给了影片《艺术死了》。“Sprit of Freedom”/“一种立场”奖一般是由剧情长片和纪录片竞赛单元的入围影片中选出,目的是针对那些具有先锋性、自由独立意识、创新性强的个人创作者授予鼓励与肯定,这既是观众及评委对这些创作者及其影像实践所代表的那种立场的赞同,同时体现了FIRST作为一个电影展对于“发现新人”、“发现新电影”的一种包容态度。

笔者在观影之前,并未做太多功课去了解这部影片的创作初衷,单纯在放映排片表中对这部片名的“狂妄”产生了浓烈的兴趣,毕竟在FIRST这样一个倡导多元化探索的框架里,出现一些较为新鲜、激烈的观念不足为奇。

在对FIRST入围影片有了基本了解之后,的确,由周圣崴导演的《艺术死了》拿到“一种立场”奖,其实是非常符合影片内核以及大众期待的结果,倘若真是被授予“最佳剧情长片”、“最佳导演”等奖项,那真不禁让人惊呼:艺术死了!

据FIRST的现场票选机制,7月28日上映后《艺术死了》以8.44的最高分位居“观众选择荣誉”的榜首,直至8月1日被影片《哈日夫》超越稳居第二。

截止今天9月21日,《艺术死了》豆瓣7.5分419人评价,算是相当不错的认可。

在2020年谈论电影,本身就是一件极为惆怅的事情。长达半年多的停滞,让生活离不开的影迷极度渴望银幕与影院,迫切寻求黑暗世界里的集体精神游荡。重回影院,究竟是什么成就了这部影片的美誉,引起了众多业界人士的热议?

《艺术死了》的海报上写着这样一句:“真实记录一个谎言。”

据周圣崴导演所述,《艺术死了》的发起是由北京大学艺术学院院长彭锋提出的一个构思拓展而来,影片主要讲述了“我”探访一位离奇死亡的艺术家“刘刚”的故事,在这个寻找“刘刚”的过程中再现了一系列讽喻当下艺术界乱象的事件。

周圣崴除了担任本片执导,也是片中可见、可知的主人公“我”,同时携带着探寻者、讲述者、记录者等多重身份不断进入这位已逝艺术家的世界,而神秘艺术家“刘刚”却如海报绘制的模糊画像一般,由于跪拜在自己调色板前的死亡姿势成为热议焦点,留给大众一堆扑朔迷离的疑问,他的生平、死因、家庭与社会背景全是未知的、虚构的,或者说是可想象的。

正是“刘刚”本人的这种不存在与缺席,给影片打开了一个窥视当代艺术百态的百叶窗。北京通州区的艺术园区宋庄,聚集着很多未成名的青年艺术家,其中不乏类似于“刘刚”这样沉浸在自我创作中,保持封闭生活状态,与外界联系甚少的群体,以至于生命濒临死亡之时都无人知晓。

而“我”与“刘刚”的第一次相遇便是发现了他的离世,寂静的死亡现场和诡异的尸体形态给“我”留下了难以释怀的心理阴影。

一边警察刚撤离现场,另一边轰炸式的新闻报道已铺天盖地刷了屏,话题热搜将画家之死姿戏称为“滑稽死”,众人纷纷效仿的图片、鬼畜视频分享在各种社交软件中,离奇死亡引发的话题效应悄然发酵。

不久后,“我”平复心情再度探访“刘刚”故居,寂静之地发生了不可思议的转变。关于“刘刚”之谜尚未明晰的死亡现场被简单布置后,成为了“刘刚”个人回顾展的营业画廊,众多莫名而来的欣赏者在各种物品前流连忘返,合影留念,伪知识分子们抒发着各执己见的解读与评论,连一个堆满烟头的烟灰缸都赋予了极高的艺术价值。

众人围着地上的一台电子设备猜测着画家如此安排的深意,却被一名女子拿起打断了讨论,这只是她拍照时不小心将手机落下的粗心之举;还有人一边举着手机直播,直接跪在地上痛哭流涕地喊着死者“爸爸”。

在看展的环节中,不乏这样搞笑至极的片段,好像前来的每位观看者都是对“刘刚”作品颇有研究的狂热粉丝,都是文艺界的资深评论家。

直到这场非法展览被房屋的主人叫停,这场有消费死者嫌疑的艺术营销才稍作停止,观众也得以喘息,感慨这些虚构表演实则正是生活中的真实情况。

这场闹剧是影片中最为出彩的部分,从艺术展览与艺术市场的关系、策展人与受众的关系、艺术作品与艺术家本人的关系等多个维度存在的问题统统进行了嘲讽,将虚构与真实的次元壁彻底打破,直接抨击了艺术创作与艺术评论间无法形成闭环的艺术链崩塌。

这更像是一次测试,通过一个“真实的谎言”,向片中演员提供了即兴表演的空间,同时对影片观众抛出了疑问。

艺术价值与艺术品本身关系还大吗?对艺术品作出的解读究竟是对艺术家思想的认同还是对自我观念的宣扬?在融入个人元素后的模仿品与复制品的差异在哪里?…… 这个测试的容量有多庞大,对观影者的考验就有多宽广。

作为一部伪纪录片,《艺术死了》更多采用的不是惯常的“摆拍”,而是大量采用Osmo(手持云台)或手机作为拍摄工具,基本以导演的自拍视角和独白作为叙事主线。

较之传统的完善的工业拍摄技术,周圣崴非常机敏地把便捷式记录摄影的缺陷转变了一种影像策略,晃动镜头、手机前置摄像头、竖屏乃至视频通话影像等极为粗糙的手法,却在叠加后制造出了影片中揭开“艺术家之死”面纱的真实临场感。

这应是导演在拍摄处女作《女他》时进行反复尝试与实践的积淀,才能轻松将影像叙事的思路“玩儿”成一种有沉浸式体验感的游戏模式。显然,比起电影本体性的完成度,导演更加注重电影的跨媒介探索以及实验影像的“交互性”。如果把《艺术死了》的拍摄现场搬到银幕之外,完全可以轻松变为创作者与欣赏者的交互创作现场,导演本人也确实这么做了。

记得在FIRST7月29日上午首映后,导演直接把观众交流环节变成了自嗨型的行为艺术,volgger博主在线上岗,举起手机对观众对影片的讨论进行了全记录,并不断强调着隐形人“刘刚”的“虚拟在场”,对着空气中的漂浮的“幽灵”发问:“刘刚,你觉得呢?”,指引观众进入这场大型的多人互动游戏和情境艺术之中,也有不少观众学习了“滑稽死”的样貌,切身实地参与到了影片的后续创作之中。

几天后,比原片还要制作简陋的《艺术死了(番外片)》便与大家见面了,难以评述,导演是天生的鬼才还是“偷懒”的专家,也许“玩儿”正是导演的个人立场。

虽然《艺术死了》的立场别具一格,导演对媒介的敏感与对记录的精神值得令人钦佩,但这部影片仍旧暴露出了一些问题。如何在既有的作品构思基础上,延续对主题的挖掘与思考,是对导演能否顺利制作系列衍生品的一个门槛。

影片后半段在擦拭那副有着二三十层的惊人画作之后,立即将“刘刚”送上了神坛,画家死后成名,获得了多位有份量的艺术家的赞赏,镜头中出现了彭锋、靳尚谊、刘小东、岳敏君、隋建国、方力钧等人的身影,不免有请“名人加持”拼凑时长的嫌疑。

在百度百科中搜索“刘刚”,能看到99+条有详细介绍的词条人物,符合影片设定的刘刚在现实中应是指中央美术学院的一位教师。当然在本片的开放式结尾中,任何人都可以成为“刘刚”,任何人都可以成为艺术家。

周圣崴在颁奖典礼上发表感言:“当我们尝试定义一个东西的时候,这本身就是一种框架。我们要做的应该是打破定义,创造一些新的形式,一些新的艺术形态。”

可是,当我们真得抛弃了定义的框架,杜尚的《小便池》重复一百次也会变得毫无新意。任何一种艺术门类的魅力之所以能够经久不衰,都是因为优秀作品呈现在欣赏者面前的厚重感,而不是纯粹的将之消解和戏谑就能获得观众的掌声。

《艺术死了》对于电影本体的探索,究竟是大胆的叛逆与超越,还是形式的杂糅和拼贴?难道被解构主义取代的建构主义真得面临彻底消逝的结局吗?

艺术活着吗?艺术死了吗?艺术是怎么死的?

也许艺术还没死,但如果这样的方式为大众心目中树立起了一个艺术评判坐标系的至高点,成为了艺术的某种标准与崇尚的潮流,那显然当代艺术存活得是不太行。

我们需要实验性,需要新鲜感,需要先锋引领潮流,填充多元包容差异,但这并不意味着要走向艺术形式大于一切的片面地带。

安迪·沃霍尔所言“每个人都能当上15分钟的名人”的未来社会似乎已经到来,但在这个快消时代里,如果艺术本身被消解为了言语中虚无缥缈的抽象词汇,不需要任何有质量、有厚重感的艺术实体连接起“作者”与“观者”,仅仅沦为了不存在的幽灵,那艺术世界是不是愈渐单薄与可悲?如果艺术真得死了,那我们拍电影做什么呢?我们搞艺术还有必要吗?

刘刚,你觉得呢?

(全文完,感谢阅读)

最早听说《艺术死了》这个片子是今年七月份看见周圣崴导演在豆瓣里说FIRST在抖音发布了它的预告片,希望大家多多关注转发。然后我就去抖音搜了FIRST今年全部入围影片的预告,觉得拍的可真不错,都挺想看看。不过由于疫情的原因FIRST没去成,后来听说这届的片子都挺拉胯,这导致我其实还有点想探究下当代中国青年导演的处境与表达,毕竟被吹“杭州新浪潮”的《郊区的鸟》和所谓开创了中国电影美学新意境的《春江水暖》我就一个也欣赏不来。

上周日,北大艺院MFA搞了一个校内放映,我就报了名跟着过去凑热闹。由于感冒了所以那天特别难受,脑子昏昏沉沉,但我觉得这也不太妨碍我客观的表达自己对它的观感,我觉得这片子拍摄的过程要远比最后的成片好玩、有趣得多。它没有评论说的那么先锋,也没有一些评论抨击的那么无聊、不专业,说白了它就是一场实验游戏,既然是游戏还管结果干嘛呢,当事人玩嗨了就得了呗。我听导演搁视频里的意思是他们当时玩的挺嗨的。

要说《艺术死了》这个片子有啥野心吗,我觉得是有的,毕竟导演老是强调这不是一部电影,自己想要探讨的是互动与媒介、虚拟与现实。整个影片的拍摄过程就像是一个大型游戏现场,唯有四五个人知道游戏的全貌,还有一部分人是了解部分剧情、起激发他人反应的作用的npc,还有一部分人是只知道支线剧情然后给出评价与观点的受访者,无论是社交平台的表情包、短视频的制作,还是真正开办刘刚个展招揽大家伙来看,这个片子已经完全超越了“伪纪录片”的形式,而是走向了一次大型的社会实验与游戏狂欢。

至于狂欢之后有没有意义,当然是有的。

首先这部片子探讨了当代艺术以及“艺术是什么”的问题,不过由于我对艺术实在是不了解, 加之我实在是对影片台词中无处不在的“艺术”ptsd,归根结底我还是受不了这种小布尔乔维雅的精英主义式对艺术的阐释与描摹,所以这一部分就不多说了。

其次就是这部片子探讨了一个很有趣的东西,就是到底什么是现实:在这样一个依靠互联网络与信息媒介的当下,究竟还存不存在现实?被大众媒体与社会舆论激发起来的我们到底在这场舆论狂欢中扮演了什么角色?我们扮演的角色真的是我们以为我们所扮演的角色吗?我们说的话真的是我们真正想说的话吗?我们以为的真相以及我们对世界的理解真的是真相或者说真的是世界本来的面貌吗?作为一场交互式的社会实验,《艺术死了》并不能给出答案,但它能够让人去思考这些问题。当然,能够更深刻的思考的前提是观众知道这个片子是怎么拍的,有哪些是开放的,有哪些是设定好的,这样再去对比成片,会发现非常奇妙有趣的张力。所以我说,这个片子的拍摄过程要远比成片有趣得多。

至于这部片子能不能成为中国电影的未来发展方向,当然是不能。连导演自己都说了这个片子其实不能算是一部电影,那还有啥可扯的。

最后我还是想说说北大艺术学院,一个本来实践能力就不行的地方招生却这么看重实践,一个本来正经电影都拍不好的地方却老喜欢玩实验影像,真是蛮神奇。所以,贵院能先学会走再想跑的事吗?