无主之作 Werk ohne Autor(2018)

简介:

- 库尔特(汤姆·希林 Tom Schilling 饰)的姨母曾经被关进过集中营,最终在纳粹医生卡尔(塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰)的折磨下不幸死去。虽然库尔特幸运的在柏林墙建成之前逃往了西德,但他的整个童年时代都生活在纳粹的阴影之下,这给他的人格带来了极大的创伤。

演员:

影评:

《无主之作》争议很大。比如,电影原型——里希特(德国仍在世的最富盛名的现代艺术家,中国一半现代艺术家的模仿对象)对电影不满,原话是:“这部电影侮辱并歪曲了我的经历。”

改编传记被原型吐槽这样的事情司空见惯,但矛盾不止这些。此片在德国也被一部分公民强烈抵制,德国的柏林电影节也明确拒绝了《无主之作》参加。

原因?影片的讲述背景是二战前后,但导演多纳斯马既没有像传统德国历史影片那样鞭笞极权与乌托邦的恶,也没有像当年轰动业内的处女作《窃听风暴》一样,审视民主德国对社会结构毁灭性的破坏。

但导演有他的理由:我只是换个角度呈现事实。

确实,并非每一寸罪恶都会得到惩罚,真相被历史掩埋是不可避免的现实。影片主角之一,纳粹的卫生局医疗协调人西班德医生,并没有因残酷执行“优生”计划而遭到审判,他滔天的罪行最终淹没在人群中,不仅在东德新社会摇身一变成为医生的楷模,最终还成功的逃出东德并混入西方世界继续逍遥。能继续逍遥的理由,暂驻东德的克格勃将军已经给出:没有我们布尔什维克党的西方世界并不会对真相深究。

欧洲感觉被打脸,你这不是讽刺欧洲稀里糊涂善于遗忘吗?更不用提,影片中画家库尔特虽然始终对“姨妈死于齐班德医生”的真相毫不知情,但在经历了姨妈被“净化”、父亲上吊、妻子被岳父绝育这些伤痛人生后,还能开开心心的过自己的小日子,这简直是德国青年的耻辱。其实,库尔特这样生于纳粹、又长于东德的年轻人,是德国最惨的一代,时代在他们身上的烙印应该最重,但这些在男主角库尔特身上几乎看不到,库尔特变成了历史的局外人,看起来那么麻木。

也难怪柏林电影节翻脸,政治太不正确了,碰了二战德国题材,你还想不谈政治,没门儿。

但这正是导演要的。去主观性,去作者性,没有审判,没有对浩劫的反思,也没有任何价值观的宣扬。无论这部电影本身还是电影中的画作,都是名副其实的“无主之作”。

何谓“无主之作”?如同主人公库尔特对自己画作的解释:“我不发表看法,我只是呈现。”隐藏作者性,解构立场,自然的呈现某种世界本质,这是现代艺术的终极目的。

正如影片结尾,成名的库尔特在向媒体解释作品中那些与时代伤痛息息相关的人物画像时,否认自己与那些人的关系,淡淡的说自己并不认识他们。很多等着审判“恶”并期待情感高潮的观众看到这里一定一头雾水——这片到底想说啥?身为前纳粹头目的岳父逃逸,主人公不明真相,这姑且都忍了,但男主画作中的至亲明明惨遭纳粹的暴行,怎么竟然说自己不认识呢。不要说德国人,所有习惯主流二战题材影片的人都难免想骂娘。你拍的明明是历史题材,没有立场,算是怎么回事。

这是对历史与现实的逃避吗?也许是。

影片中,年幼的库尔特就已经习惯让纳粹时代的恐怖景象在眼前虚焦用来逃避伤痛,如成年后的他所发明的“模糊绘画”一样,画作中,无论是他的妻子,还是纳粹军官,全都变得变成了没有明确含义的模糊形象,甚至是当年惨死的小姨妈,在他的画作中也依然没有被特殊对待,和纳粹军官的形象水乳交融的融合到了一起。无论是片中库尔特的作品还是电影本身,伤痛、审判、愤怒、牺牲、道德,全都是缺席的。

这样真的好吗?也许,问题应该换成,导演为什么要这样?

影片已经点明,战后的欧洲,艺术家们对意识形态的恐惧到达了顶点,特别是在德国,经历了民族社会主义和国家社会主义两大意识形态的席卷,艺术家们已苦闷不堪。逼迫你画阳刚的纳粹精英,和逼迫你画工农疾苦,才出狼窝,又入虎口,本质上并无区别,自由的艺术已无容身之所,库尔特决定逃离这一切,但艺术能在柏林墙外的民主世界获得真正的自由吗?导演用《无主之作》告诉我们,不能。

片中结尾那个耐人寻味的桥段,西德的媒体记者们在画作前做介绍报导时,接连躲开了一幅裸体女人和一幅德国军官,选了一幅在意识形态上绝不会引起争议的画作《母与子》,站在画旁,摄影师才安心录影。导演说的很明白,无论是东德还是西德,无论什么时代,什么社会,我们都会被意识形态摆弄,甚至下意识的自我审查。

哪怕是如今,哪怕自由如美国,艺术也无法逃脱意识形态的审查,画了乳房,怕被女权主义者抗议下架;涂块黑色,又担心被说种族歧视。有时,加于你的罪名会超出你的想象。

所以片中杜塞尔多夫美术学院的教授在课堂上告诉学生:两个政党你选谁?

都别选,选艺术。他很好的解释了现代艺术,不要有政治主张,哪怕是批判纳粹,哪怕是颂扬良知。

这也正是导演多纳斯马的心声,纯粹的艺术不负责普世价值,只负责构建纯粹的形式,寻找真实。

听起来故弄玄虚,特别是“寻找真实”这句话,让多少人对现代艺术敬而远之。

而这部电影的精彩和价值就在于,用故事把现代艺术给说清楚了。

故事中,库尔特在一次课堂发言时,无意识地说出了现代艺术的本质:如果我现在随意说6个数字,你会觉得愚蠢无意义,但如果这6个数字正好是乐透中奖的号码,那就变的有意义了,它具有了统一性和价值,甚至是美感。

什么意思呢?影片在高潮处揭晓,库尔特碰巧看到报纸上东德抓获帝国工作小组首领的消息,这个官员正是库尔特的岳父“齐班德医生”的上司,小姨妈的死与此二人有直接关系。但一直不了解真相的库尔特,遵从内心直觉,无意识的将这些他熟悉的人物放到了黑白画作中。

一次偶然,库尔特的岳父齐班德医生走进画室,在画中看到了自己和纳粹时期上司、库尔特姨妈、库尔特本人同时出现在一个画面中,罪犯和受害者被连接在了一起,无人知晓的真相浑然天成的立在那里,一向阴冷强硬的他大惊失色,仓皇而逃。画室中看似随机无意义的肖像画,让世间万物无形的联系变得可见了,被掩埋的真相随着一系列随机的画作浮出水面。尽管这个真相是艺术家无意识的创作,但其力量已足够震慑到“恶”,让它恐惧。

虽然影片最后,库尔特仍然不明真相,从未复仇,齐班德医生也没有得到实质的审判,但在“绝对真实”的艺术面前,所有的罪恶都会颤抖,这未尝不是另一种更高级的审判。

《无主之作》并不是没有态度,说白了,导演就是不想借由某个意识形态或政府势力来枪毙掉哪个坏人,而是想借上帝之手用艺术来审判罪恶,这样无意识的纯粹艺术,便是电影开篇库尔特姨妈口中的“绝对的真实”和“纯粹的美”,它能够照亮黑暗。

用中国话简单讲就是冥冥之中自有安排,这是导演的“道”。

到此,电影对现代艺术的巡礼结束了。导演压根就没想对国际普世价值观的建设添砖加瓦,也对挖掘人性幽暗、宣扬意识形态或探讨某种价值观这样的事儿毫无兴趣。此片的主题是艺术,导演讲述的是时代如何影响艺术,只不过他的讲述背景正好是敏感的德国近代史,给观众造成了一种错位的期待。

我们容易期待在宏大历史背景中对人类的暴行作严肃的批判,但这些观影期待在这部电影中通通落空了。人们想看到成名作《窃听风暴》那样在恶与善之间舞蹈的旋律,哪怕那是对人性一厢情愿的美好想象(你很难相信一个史塔西的情报老手会被艺术家感染由恶转善)。

其实从当年的《窃听风暴》开始,多纳斯马只是借东德史塔西的背景当壳子,表面是个善与恶的故事,而真正的主题还是艺术。导演当时就对套路情节剧并不感兴趣,从《窃听风暴》结尾反高潮的处理就初见端倪:剧作家故意不和救过自己的秘密警察相认,没有拥抱和催泪,而是把感激写成了书,等待秘密警察自己在书店拿到,警察拿到书后并没有感动的流泪,而是说了句:这是给我的。最后的定格镜头,秘密警察脸上的笑与《无主之作》结尾画家的笑,有异曲同工的深意。艺术都是通过他们和历史发生交集,前者是艺术影响历史,后者是历史影响艺术。

但这次导演扔掉了曾经的荣耀,无所顾忌的拍他感兴趣的东西,而且文本层面完成的相对完整,很喜欢这种表达。

最后的最后,还是不得不泼盆冷水,虽然《无主之作》把现代艺术的逻辑基本阐述清楚,但依然牵强。有几个现代艺术能够根据直觉误打误撞的找到世界的真相?或者是那“绝对的真实和美”?这更像是在说:现代艺术就是蒙,运气好,就能蒙出来真相与美好,运气不好,只能创作出垃圾。这样碰运气的艺术创作让我们很难认可。

难怪影片原型艺术家里希特那么愤怒,他说自己的艺术是有严格的理论基础的。以此来看,《无主之作》讲清楚了现代艺术,却可能也贬低了现代艺术。

但如果真正用电影把现代艺术拍明白,也许就没人看了,就像如今的现代艺术作品们,需要几千字才能阐释清楚作品的表达,那要作品何用呢?重形式不重内容的现代艺术在远离观众的同时,也失去了现实意义。

现代艺术与理论探究的确有其学术价值,影响是慢慢渗透并深远的。但这么多年过去,真正留下来的文学、画作和电影,依然离不开故事与人物,这些才是真正影响我们精神与生活的艺术。这个角度上说,所谓“无主之作”更像是一场自娱自乐。

THE END

版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

作者:Lizard(来自豆瓣)

来源:

人們很容易將傷亡歸咎於時代悲劇,卻不願去思考時代悲劇是如何產生的,不是因為大部分的人都太愚笨,也不是因為大部分的人都太懶惰,更不是大部分的人都在被壓迫中失去了思考的勇氣與餘裕,而是因為過去的創傷往往只有表面癒合,一旦剖開,不但沒有保證會更好,還會先讓疼痛惡化,因為我們不再只是疼痛,而是看到裡頭的蛆。

每個人都有資格大哭,而最悲慘的人則會欲哭無淚,這是電影開頭發生的事情:還只是男孩的的寇特失去了最寵愛自己的阿姨伊莉沙白,他看著寵愛自己的,年輕美麗的伊莉莎白阿姨在眾人面前被拖走,然後他們要去探望她時,她又被轉移到別的地方去,那個會將他擁在懷裡,溫柔耳語,正直青春年華的女人一聲不響的消失在他的生命中,不久之後他又年長了幾歲,他看見窗外飛機飛過於是追了出去,然後空中飄下銀紙,不遠處的城市陷入一片火海,而似乎也在同一時間,他的哥哥們也跟著死在沙場,他年紀太小,不能理解發生什麼,或許就如其他的同時代人一樣,在還沒理解前就被剝奪一切,在砲火下倖存的他只能遵照伊莉莎白阿姨的叮嚀:

「無論發生什麼,都不要看向別處。」

多年以後,他成為藝術學院的學生,而原本是教師的父親則在某天受不了只能不停的做清潔工,就只因為他曾半推半就的加入了納粹黨,而當時四分之三的教師也都這樣做了,故現在無法在東德任教,於是在某天夜晚,少年在母親的尖叫之下,爬到了閣樓,看到在層層白布縫隙中,吊死的父親。

而他只是看著。

這樣悲慘的情節只是電影的約前四分之一而已,之後還有更多更悲慘的命運在等待著他,而這樣的敘述也完全追不上電影裡精彩的場面調度,那完全是只有電影能做到的,體現了做為藝術統合者的電影的能耐。導演杜能斯馬克精彩透過電影統合了裡頭多個角色的「視界」使得「無論發生什麼,都不要看向別處。」成了觀眾不由自主遵從的一道命令,因為我們不只看到主角所看到的,還看到主角所看不到的,我們彷彿遊走於五度空間的外星人,這讓我們不只能與主角共感,還能因為我們所擁有的更多資訊而對整個時代的變與不變共感。我們看到作為後來主角岳父的席班醫生掙扎在虛榮與憐憫之中,然後選擇了虛榮,並處死無辜的少女。我們看到作為主角岳母的抹大拉對於夜會女兒,倉皇逃出的寇特的包容與溫柔。我們看到寇特摯愛的伊莉莎白在一群被判定為「社會累贅」、「沒有價值」的裸體女孩們間行走,只因為一紙納粹醫生的判斷。

電影橫跨1937~1966,片長超過三個小時,然而量少質精的杜能斯馬克精密的掌握了這樣一部沉重的作品,從背景到前景,從背景到前景,從一個男孩的童年到成年,從納粹德國到德意志民主共和國(所謂的東德)再從藝術到歷史的交互流通,我們看到電影如伊莉沙白所告訴小寇特的何謂萬事萬物緊密相連,然後我們會慢慢明白,或許沒有所謂:「巧合」而只有一連串的命中註定,只是那些意義我們還尚未參透,所以我們覺得自己被命運遺棄了,我們覺得自己被拋棄在沙漠之中。

在藝術學院裡,教授說今天不知道要上什麼,便問學生有什麼想法或心得,

而眾人沉默。教授感到有些失望,環顧這群終日思索「概念」的學生們,突然一個聲音打斷了沉默,是拿著報紙的寇特:

「樂透。」

「什麼?」

「我想到樂透」

其他同學們哈哈大笑。

「如果我隨便喊六個數字,那麼他們就只是六個數字,但如果這六個數字是報紙樂透彩呢?那它就會是有價值的、美好的、令人快樂的。

作為觀眾的我們當然會同意寇特的話語,也會同意這個事件在本片中的重要性,因為我們看著電影中的一切發生,我們是那個見證寇特種種苦難與巧合境遇的人,我們是觀照一切的眼睛,我們觀照著電影裡的事件及其效應,我們知道在戲劇內沒有無意義的事件,甚至沒有事件本身都因為在戲劇內而必然是一種意義,如同空白與白色的雙意性,「白色的畫布上沒有東西」跟「這是一幅白色的畫」僅是同一現象的不同詮釋,而不同的詮釋將給我們構成不同的記憶。

他們必然性的相關,因為這是一部具戲劇性的電影。

這是電影設定精妙之處,我們看到了劇中人物所不能看到或沒有記住的,我們看到卡爾醫生所不能看到伊莉莎白的名字,所以當卡爾的女兒也叫伊莉莎白,我們明白寇特的神情是怎麼一回事,而我們也知道這名字不可能是卡爾為了紀念他處死的伊莉莎白,那是個純粹的巧合,就跟寇特認識伊莉莎白是因為她分發來自西德的鉛筆,而完全不知道她的父親就是處死伊莉莎白阿姨的兇手(最有趣的是到本片結束他都不知道,知道的只有觀眾)而當卡爾醫生看到女婿寇特的最後絞盡腦汁畫出來的成品時,他恐慌不已,寇特卻一頭霧水,使得本片的復仇總在當事人無知的狀況下進行,在那幅畫中納粹長官與卡爾醫生的的眼睛與大頭在背景壓迫著在前景與中景的伊莉莎白與小寇特,只有觀眾與卡爾知道使這風景不再的兇手就是卡爾與他的納粹長官,而更巧妙的是觀眾親眼見證了寇特的作畫過程,在投影機的光影與色彩的黑白間,因為一陣風使得投影只投入一半,導致納粹長官與卡爾的大頭映照在背景上,於是我們知道這完全是一種「隨機」,卻又是一種「必然」因為那些照片就在那裡等待被選取,我們知道其中的意義,結合一顆遠景的鏡頭,遠遠的我們看到在整棟建築內作畫的寇特,於是外頭來的風與裏頭的寇特形成對比,彷彿在另一個距離有另一個存在與我們一樣見證了這一切並介入導致寇特的作品完成。

這並不是只把一幕抓出來所做的過度詮釋,因為導演刻意安排了許多事件的類似以及再現。故意重複的床戲、故意重複的滿地衣物、故意重複的女孩姓名、故意重複的政府暴力、故意重複的飯局、故意重複的生產……電影一開始就是從「當代藝術」展(電影裡納粹稱其為「墮落藝術展」)而當寇特帶著女友從東德逃到西德,他進入西德的藝術學院學的仍然是「當代藝術」彷彿是一次重複,而介於中間的則先是納粹有益社會的藝術觀,等到納粹倒台他學習的則是東德的「社會寫實主義藝術」然後便是西德的「當代藝術」於是這彷彿是一次循環,幼年的寇特看到「當代藝術」的作品時,他的反應是徬徨與無感,眼神空洞的雕塑與他對視,在他被導覽員教育了之後,他告訴同行的伊莉莎白阿姨「我不想當畫家了。」因為那些「藝術」根本無法感動他,然後在「社會寫實主義」學習時,他發現所有人都被要求「一模一樣」、「有益社會」而他的岳父更在眾人面前告訴大家寇特也只是:「偉大機器的一個零件」他看到自己的畫作不過是「裝飾」無論是壁畫或者是肖像。

對寇特而言美是什麼?是他在樹上看著田野與樹林隨著風吹一同呼吸,那是萬物的律動,當時他興奮的告訴父親,父親卻只是敷衍的回應,而母親甚至擔心他與被抓走的伊莉莎白一樣,是「腦子有問題」的人。

然而他逃到西德之後,這些令人目眩神迷,跨度領域的「當代藝術」有讓他得到當時同樣的激動嗎?在「自由」的空氣下,眾人自由創作,有變得「不一樣」嗎?他學著創作這些作品,卻仍然如其他人一樣無法得到教授的一眼正視,直到他在課堂上回答了問題,教授才破例去看他的作品,寇特的作品都是全新的概念,卻沒有一樣能獲得教授的青睞。

寇特不知道為什麼,於是教授告訴寇特自己的故事,然後摘下自己長年戴著的帽子,寇特雖然震撼,仍然不懂,這便是這部電影厲害的地方,即便主角天賦異禀,本片卻刻意延遲了他「頓悟」的時刻,經由繁複的生活細節,時間性就這樣灌注了進電影中,溶解在寇特與愛人的耳語與呼吸中。

「你雖然不愛說話,但我從你的眼睛看得出來你經歷了很多事」

飾演寇特的柏林男孩,湯姆希林碧藍色的眼球夠漂亮,他的背肌也夠漂亮,正如裡頭出現的一眾角色都夠漂亮,這裡說的當然是他們的行動的姿態,還有他們不行動的裸體,這使得那些蠻橫的暴力施加在他們身上時我們能為之不捨,因為他們是多麼的無辜,除了肉體的暴力,更多的是結構的暴力、觀念的暴力,我們看到權力者如何滿口謊言的強暴人民的自由,並聲稱有「更好」的規劃為了人民,納粹德國(國家社會主義德國工人黨)與東德(德意志民主共和國)乍看相互對立,但其社會主義同樣強暴著人民,一方面說要「一樣」另一方面卻又縱容特權階級「不一樣」,貧窮與受害的總是人民,這些全部都看在寇特眼裡,使得他決定要逃離這裡,他想要追尋的是「真實」,他不懂為何人們為何寧願喜愛虛假的繪畫也不愛自己的照片,而這直接對應了東德虛假的和諧與西德真實的空虛,於是「畫出自己的畫」也就與一種政治選擇必然的結合在一起。

他要找尋的是第三條路,是真實的和諧,是從歷史的時間性與藝術永恆性共融的作品,那是不再將自己的選擇交由別人定奪,不再將自己的價值交由別人定奪,將那些富含力量的歷史瞬間,化作永恆。

電影最後,寇特站在公車面前,聽那公車喇叭齊鳴的尖嘯,他終於懂得伊莉莎白阿姨那時何以如此陶醉,他閉眼滿足的微笑,鏡頭旋轉著如當初一樣,而電影也停頓在這個瞬間,關於那些生命中的不協調音,關於這幅無主之作,他懂得如何享受了。

「所有真實的事物都是美麗的。」

继成名作《窃听风暴》十二年后,弗洛里安. 亨克尔. 冯. 多纳斯马克再度回归历史政治题材,自编自导长达三小时的人物传记剧情片《无主之作》,该片于去年代表德国电影冲击奥斯卡最佳外语片,并成功入围候选九强。不同于一般传记影片,主人公原型格哈德. 里希特的艺术家身份与其独特艺术理念无形间为导演创作提供了预设起点与思路轨迹。众所周知,收集整理人物生平素材,并以此为契机感知人物内心是拍摄传记影片的必要工作,因此我们有理由相信,基于艺术风格的互相影响与渗透,在深入体会里希特艺术思路的过程中,同为创作者的多纳斯马克极有可能将被记录者的艺术风格与影片进行融合,即使并非出自导演本意。基于此猜测,笔者对里希特所公开的艺术理念,尤其是关于影片着重提及的照片临摹绘画部分与影像本身进行横向比较,发现二者却有风格上的内在关联。尽管里希特在其主观经历角度对影片内容颇为不满,甚至宣称该影片“严重歪曲自己个人经历”,但其本人或亦未能发觉,他的艺术风格已悄然与剧情片特性产生微妙反应,形成德国现代可贵的影像杰作。

影片内容主要取自里希特个人真实经历,格哈德. 里希特于1932年生于德国,并于1951-1956年期间在德累斯顿美术学院系统学习美术,毕业后于当地从事绘画工作。然而彼时东西德间水火不容的意识对立使得民主德国对西方艺术弃如敝履。因不满于当时创作现状,里希特于1961年逃往西德,并进入杜赛尔多夫国立美术学院重新学习美术。60年代中期,里希特开始其独特的照相画创作,即通过对照相作品的临摹与模糊处理实现自我艺术追求,而这一系列作品,即为影片中所呈现的“没有作者的作品”。里希特认为,基于不变性,自主性与风格的平衡,照片本身即为完美画作,而这也是他选择照片作为自己创作素材的主要理由。对于个人标志性的模糊处理,里希特也同样给出了理由,他宣称这种模糊手法令画作内部元素呈现同等重要亦或同等无关的状态,消弭无意义的雕琢感和矫饰化艺术性,使得作品各部分得到完美结合。由此不难发现,里希特式模糊处理是基于对平衡感与和谐感的追求,采取去主体与去核心等方式,通过打破主观制造中心来强化整体作用,从而消除突出局部以带动整体这一思路所可能造成的不协调。

格哈德. 里希特本人

格哈德. 里希特本人作为贯穿里希特一生的事业,绘画艺术在故事中多有涉及。谈及绘画,相信多数人脑海中会浮现“相似”,“模仿”等词语。的确,孩提时代对于绘画的评判准则往往在于其能否忠实再现所见事物或能否准确表达所想事物。所见皆为某一程度的实体,追求相似自不必多言,纵使所绘主体为想象事物,在作画时亦旨在实现所画与所想的接近。综上所言,对于绘画的初步追求,或者说基本目标,即为所绘事物与被画者间的外在相似。即便对于多数成人,若对绘画艺术不甚了解,无法遵循主题或意境等其他角度欣赏时,也会将“接近”作为评价画作好坏的个人准则,这一观念也可被看作对于绘画艺术的普遍刻板印象。然而,“形似”同样可以给绘画提供外加标尺,从而打破强烈自主表达欲对于风格的固化与反向约束,使作品展现出里希特观念里中“无风格的自由”。正因如此,里希特选取照片这一写实与忠实再现的极致表达形式进行临摹再现,而这种创作方式亦可看作是对绘画艺术刻板印象的尝试性回归。在影片中,主人公同里希特一样,经过一系列失败先锋艺术尝试(报纸拼贴,自由泼墨,对称圆环)后,转而开始以挑选照片并临摹的方式进行创作,但这种回归写实绘画的做法并非遭逢挫折后的自我放弃与创作极端化,而是在看似作为刻板印象的“形似”中寻找和谐与自由的状态。

里希特的照片模糊绘画作品

里希特的照片模糊绘画作品绘画艺术仅是影片内容元素,而回归电影本身,影像艺术在许多人心中也存在刻板印象。遵循上文分析绘画的思路,如果让初次接触电影的孩童给出自己对于电影的定义,得到的答案很可能是:“一段比电视剧短,可以一口气看完的故事。“对于绝大多数观众而言,在未对电影领域进行深入了解与思考前提下,保留最初印象是极为普遍且合理的情况。因此,许多人眼中电影的艺术宗旨即呈现富于吸引力的故事,或者说按照一定规则呈现故事,而电影也往往被视作一种限定长度的故事载体。以年初电影《地球最后的夜晚》为例,诚然影片本身存在缺陷,但尚不足以使其口碑在部分网站呈现断崖式下跌,而导致这一现象的根本原因在于故事结构与多数人对于电影刻板印象的偏离。然而,尽管”电影即故事“属于刻板印象,且电影从不局限于故事,但运用得当的故事并不会损害影像艺术性,相反,就像巴赞赞誉剧情简单,稚气拙朴的传统西部片“富于盎然诗意”一样,合理而巧妙的故事安排可以作为有效共情激发手段,进而成为电影主题或影像情绪传达的绝佳介质。

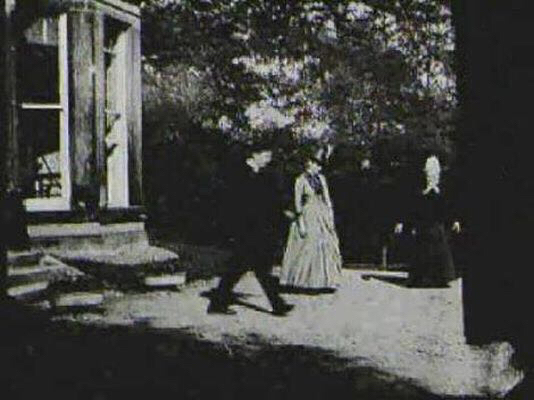

1888《朗德海花园场景》:这部最早的电影在内容上似乎更近似与今天的vlog,在电影发明后不久,以故事为核心内容的影像成为主流并沿袭至今。

1888《朗德海花园场景》:这部最早的电影在内容上似乎更近似与今天的vlog,在电影发明后不久,以故事为核心内容的影像成为主流并沿袭至今。同格哈德. 里希特回归绘画艺术的刻板印象(临摹照片)一样,《无主之作》也体现出与故事性(电影刻板印象)的紧密结合。以宏观角度而言,影片沿用传统的三幕架构(幼年姨母之死,青年东德学习与爱情萌芽,成年西德个人艺术探索与风格确立),使叙述对象的经历划分为三层清晰递进阶段,通过这一最经典也最被广泛接受的结构,库尔特的生平故事在观众视角得到清晰直接的呈现。从细节铺设来看,作为故事一大要素的戏剧感在影片中得到充分营造。在库尔特幼年时间接杀害其姨母的凶手西班德教授多年后阴差阳错成为他的岳父;西班德教授在女儿与库尔特相爱伊始意外怀孕后,因为对库尔特不满找借口为女儿堕胎使她多年不育;西班德教授的纳粹战犯身份在结尾时因其当年直属上司落网而意外泄露。这些或直接,或潜在的戏剧冲突成为连接影像与动荡时代下的悲剧情绪的纽带,无力感在仇人与亲人的身份错位中滋生。同借助照片的“完美相似“来接近真实一样,影片简洁高效的结构与精心设计的细节消除了内容和主题与不同观众间的时代与认知隔阂,使影像下的社会思考变得易于感知。

专心创作的库尔特:人物原型即为格哈德. 里希特

专心创作的库尔特:人物原型即为格哈德. 里希特仅仅凭借回归自我艺术领域“刻板印象“尚不足以使影片艺术风格与里希特的理念产生充分关联,影片更为有趣之处在于,导演在剧情推进中,或有意或无意地运用了类似于里希特模糊处理照片的手法,并达成相似效果,使艺术作品实现和谐与均衡的感受。如果说模糊处理在照片中使得构图主体与其余元素产生地位转变与二次融合,那么对于电影而言,尤其是故事性为核心的影片,模糊处理的运用无疑使抑制本应重点展开的剧情伏笔,使每条故事线索处于均衡用力,凝而不发的状态。前文提及,导演设计了诸多戏剧感极强的剧情线索,任何一条线索的展开均可作为情绪牵引或闭合结局,但导演并未对任一矛盾大肆渲染:在影片结束时,仅有西班德教授单方面知晓库尔特为自己当年所害之人的亲人,并没有仇人相见的桥段上演;而他作为纳粹余孽的下场和他渗透于影片多处细节的个人偏激种族主义也未进行情节递进;库尔特妻子因堕胎多年不育的矛盾亦未展开,反倒以她最终怀孕作为轻巧结笔。这种看似回避的情节安排反倒使影片实现了情绪与内容的均衡,戏剧感承当忠实传递者,而非以过分凸显某一部分使影片沦陷于用力过猛的个人意识中,就如里希特模糊处理后的照片临摹一般,各部分紧密环扣,形成共同进退的整体。

影片中库尔特确定艺术风格后的作品,完美再现里希特的照片模糊绘画

影片中库尔特确定艺术风格后的作品,完美再现里希特的照片模糊绘画通过《无主之作》与里希特的风格分析,我们不难发现故事结构并非影片关键,真正重心在于其背后所承载的主题与创作动机,就像本片中借助故事所传递出的战后社会与人性议题一样。这一观点也借由库尔特所提及的彩票号码隐喻在影片中得到表达,“一串随机数字并无意义,但若它们是今天彩票中奖号码,他们将瞬间不同“。正如里希特谈及自己的创作时曾说,重要的不是艺术品本身,而是艺术品的创作目的,因此无论风格回归或创新,其根本在于对个人创作的忠实和美学的追求。而模糊处理的本质,则是对人为干预的克制,只有制约过度渲染的欲望,才能褪去浮躁与设计感,使作品维持自然状态。如果将影片作者意图视为一种主观动力,里希特式的回归与模糊化便分别对应着对于主观性的强调与节制,从而使影像在相向力量作用下形成完美均衡。

本文首发于一份评论,转载于深焦DeepFocus公众号

电影的开场设定在德累斯顿的堕落艺术展览上,Elizabeth带着小外甥Kurt参观这些被第三帝国斥为“无用,疯狂,放纵”的现代艺术,电影里那位趾高气昂的官僚指着康定斯基的抽象画作得出了诸如此类的结论:“这些高价画作是对税收资源的浪费”,荒谬的是,纳粹的宣传部长戈培尔本人就曾是现代艺术的超级拥趸。

堕落艺术展(The Degenerate Art Exhibition),是纳粹德国对艺术界展开清洗的前奏,真实发生地在慕尼黑(电影里改成德累斯顿),之后蔓延到其他城市。这里说的“艺术界”,并非全部艺术,希特勒痛恨的是现代的抽象派艺术,对古典艺术则倍加推崇,后来纳粹招牌导演李芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)拍摄的一系列宣扬德意志帝国气魄的电影就深得希特勒审美精髓,充满了古典雕塑的庄严美,在《意志的胜利》中,你很难不被它所流露出的磅礴、轩昂、国家集体主义所煽动,尤其在那个意识形态摇摆不定的年代,大众极容易沦为政治号令的傀儡。

人对不了解的东西始终是心存恐惧的,当事物的发展走向超出你的有限认知,逃避是首选项;如果你手握权力,一切又都不一样了,个人意志被赋权后,拥有了对国家意志的主导权。这里引出了一重悖论,既然艺术被评定为“无用和堕落”,为何要花这么大的精力去剿灭?如果它是软弱的,那一个自视强大的政权应该没有理由去害怕会被颠覆吧?除非,权力机构深知,艺术拥有改变世界观的力量,这也是导演在映后Q&A所表达的。这种矛盾构成了政治最虚伪也是最具欺骗性的面相。

另一方面,这种清洗与希特勒所笃定的“优生学”一脉相承,电影中Kurt的岳父(曾是纳粹德国的妇产科医生,为那些被定义为生理心理残疾的女性做绝育手术)终其一生都受这种思想毒害,连自己的女儿也不放过。希特勒断章取义尼采的超人学说,认为唯有纯净雅利安人的血统(racial purity),才能造就一个没有弱者的德意志。同理,艺术上的那些impurity,也是应该被清理的。

这决定了《无主之作》和政治背景是无法割裂开的,电影追随男主轨迹,分为三个时空:纳粹德国,东德,西德。但电影最美妙之处,恰是渺小人类试图摆脱政治外力所做的努力。尽管在一个被剥夺光明和幻想的世界,无论是Kurt和Ellie的迷人爱情,还是Elizabeth流血敲出的C大调,都是彻头彻尾的“非理性行为”,所谓被加缪定义为悲剧的特质。愈浓烈,就愈凸显人世的荒诞,愈不和谐,就愈反衬出社会的秩序井然。《无主之作》在歌颂“堕落”的同时,也唱响了自由的乐章。

童年时期的Kurt目睹了姨妈Elizabeth被强行送进疯人院,在这位偶尔人来疯的长辈身上,得以寻觅到一丝被称为“人性光辉”的东西,这是纳粹阴霾下人性尚未完全泯灭的虚弱象征。电影曾给出Elizabeth的脸部特写,那双如地中海般蔚蓝的眼睛很多年后我们仍将看到,那时Elizabeth已成为帝国遗传学的牺牲品,她的外甥Kurt则长大成人,继承了这抹蓝色,在数度聚焦于Kurt的眼部特写中,产生了奇妙的时光回溯感,是某种心有灵犀的对望,艺术,剥夺了时间对记忆的宰制,淡化了压迫造成的创伤,带着观众蹒跚回到Kurt和Elizabeth坐巴士回家的那天下午,残酷和美好并存的时刻。

战争和死亡无疑是种负担,少年Kurt却以蓬勃而充满生命力的姿态出场,那句“我发现真理了!”透露出孩童的顽皮和无邪,也和战争德国的废墟状态格格不入。一开始他在印刷工厂工作,很快因为天赋异禀考上了艺术学院,学习写实主义绘画,这在东德是主流,大家似乎默默接受了这种不容置疑的趋势。战后苏联和美国迅速划分势力范围,造成了德意志分裂的局面,人被历史大潮推着向前走。在东德,太享受艺术似乎成了一件很布尔乔亚的事,务实地为政治服务,成了它唯一的使命。绝望的不是谁来当政,是你发现,无论谁话事,艺术都逃不过沦为附庸的命运。你以为这个政权倒下了,人民就会重获自由,但不过是换个囚笼呆着,做着另一种形式的困兽之斗。一颗螺丝钉的悲哀,在于它全部的价值肯定都来自他人,这个“他人”可以是A,也可能哪天就变成了B,C,D。所以螺丝钉可以被轻易取代,就像Kurt为博物馆画的“劳动者万岁”的壁画,很快就被抹掉换上新的代表政府意志的画作。

Kurt之后逃离东德并成功进入西德艺术学校学习。在西德,展现的又是另一番景象,这里有太多的“ich”(德语:我),“你的问题就是有太多的ich,ich,ich”,东德艺术学院院长的警戒言犹在耳,彼时Kurt本想退掉壁画的工作,最终还是妥协了;而此时此地,拥抱自我反倒成了被鼓励的,艺术学校里的那些怪咖,有用马铃薯搞创作的,有狂割纸的,还有往自己身上泼黑白油漆的,他们无所畏惧突破着艺术的传统边界,掀起一场接一场的自我革命。始终相信,艺术是需要管道来表达的,不管你对艺术做何种价值判断,虽然这种“创作自由”有时候让人过于注重形式是否够创新,忽略了最本质的艺术核心,Kurt也曾被这个陷阱迷惑过。

在探索的道路上,Kurt终于明白,艺术的创作并非炫技,也不是停留在表象的不知所云,它首先要是真诚的,与生命息息相关。记忆里模糊却又清晰的姨妈Elizabeth,孕育新生命的爱妻Ellie,纳粹凶手,响应国家号召的战斗机...那些黑白照片,是连接Kurt年轻生命过去和现在的bridge,也成了他的创作“缪斯”。复刻旧照片,用绘画的形式呈现,这些画作被做了模糊处理,色彩单一,初看似乎只是copy,全无技巧可言。但穿透那层画布,确是无法承受的生命之重,抛弃对形式的过度追求,绘画还剩下什么?被问到画中那些人都是谁,Kurt以“不认识的人”做回应。对历史,人是健忘的,时光长河里那些不具名的人事物,转瞬即逝的悲欢离合,最终都变成一个个冰冷的数字来论证战争波及的范围,死亡人头,势力对比。数据帮助我们厘清错综复杂的事实本末,但面对庞大的真相,终究还是雾里看花,情绪的部分,感性压倒理性,则交由艺术,飘渺的迷惘和悲伤,总是能在艺术中找到慰藉。Kurt的画作有一种朴素的力量,就像毕加索扭曲的被几何切割的人像、康定斯基难以捉摸的点线面组合,在五花八门的形式下,都诉说着同一个单字:ich。

《无主之作》的剧本借鉴了德国画家Gerhard Richter的经历,这也是电影把背景地设定在德累斯顿(Richter故乡)的原因之一。导演曾和Richter共度数周,电影最终也“利用”了Richter的那段创伤(use the trauma of his life),但或许正是靠得太近,87岁的他至今都未看过电影成品(导演映后Q&A)。无论如何,这都印证了一点,即艺术创作是需要养分的,无论是来自外界,还是来自内在,艺术的梦幻部分还是需要一个根基作支撑。

《无主之作》不是那种使用前卫镜头语言的电影,叙事也是中规中矩,甚至是cue到G点的配乐也有泛滥之嫌。但跟强大的情感共鸣比起来,这些都是个人口味问题,并没有到宣兵夺主那么严重。对艺术的自由追求,总是会受到这样或那样的干扰,只因它伤害到了某些人的利益,然后被冠冕堂皇地贴上“anti-something”的标签。

就如导演说的,今天我们可能已经习惯了《五十度灰》或是超级英雄的电影,不是说这些电影不好,电影一开始被创造出来就是为了精神享受,只是感官上的满足容易造成思想倦怠和麻痹,时间久了我们也就认可了某些既成现状,懒得改变。所以《无主之作》是勇敢的,导演也是勇敢的,筹资和宣发是这类电影不得不面对的困境,尤其是在如今电影院都被好莱坞大片占据的当下。驱使导演去拍《无主之作》的是responsibility,上一代人经历了什么,必须有人说出来,而不是用一个“I‘m guilty”或“I’m not guilty”敷衍了事。

人类的历史,是不断失去、不断争取自由的历史。自由太脆弱了,我们所享有的,珍贵而易逝。