1公升的泪 1リットルの涙(2005)

简介:

- 14岁的池内亚也(泽尻惠理香 饰)生活在一个平凡的6口之家,成绩优异的她是家中弟妹的榜样。升上高中后她的身体似乎出现了些毛病,她开始失去平衡力甚至常常摔倒在地。妈妈带她到医院检查,才发现她患上了一个名叫脊髓小脑变性症的不治之症。她的生活就此发现了惊天动地的变化。她必须退出学校的篮球队,因为她的手脚开始不能协调活动,写字也会出现障碍,最后连也失去言语的能力。她放弃了很多东西,放弃了自己的爱情,放弃了自己的兴趣,却换来了部分人的歧视与不解,她不明白为何病魔一样要选择她,可是她在家人的理解与鼓励,知己麻生遥斗(锦户亮 饰)的支持下,对生活仍然充满了希望。

演员:

影评:

看完了《一公升的眼泪》。并不想写什么影评或者感想,只想讲个故事。关于我的。 在开始这个故事之前,我必须承认在此之前,我一直没有勇气在这个赤裸的载体上讲述,至多只是透露那个曾经的手术。因为我心里始终还是懦弱,害怕被伤害。于是,只是一次又一次地从不同的角度在Word里留下这个我的故事。虽然很早就认定自己要骄傲地抬着头生活下去,却还是会听到自卑骚动的声音。 那是前年的事情,05年的秋天,我升入高中,15岁,一切都很美好。——和池内亚也一样。那年的10月,我满16周岁,本来是一直满心期待着自己的花季到来的,都说,16岁是最好的年纪呢。 就是在16岁生日前不久,我被查出患有“脊柱螺旋性S型侧弯”的病症。天知道,我对这一长串的病名,根本毫无概念、一无所知。每次回想起第一次被诊断时的情景,总是有些不寒而栗。我清楚地记得医生看着我,无限惋惜地说: “你现在的情况已经非常不好了,靠物理方法起不了作用,只有手术。” 我问医生: “没有别的办法吗?” “没有。你的情况比较特殊,如果不手术,症状会继续恶化,会渐渐压迫胸腔,影响心肺功能,最后变得呼吸和进食困难一直到失去行为能力。而且年轻人的新陈代谢很快,会加速这种恶化。以你目前的恶化速度来看,寿命不会超过40岁。” “那么...手术的成功率呢?” “66%” “剩下的34%呢?会怎么样?” “失败。轻则瘫痪、植物人,重则死亡。” ——医生几乎为若不进行手术的我判了死刑。 当时医生就像让我住院,妈妈没有同意,带着我回家了。这事发生在我生日前大概半个月,而在10月剩下日子里,我一直奔波于上海各大医院。为我初诊的医院是上海以骨科闻名的市级医院,妈妈还是不相信,带着我一家又一家医院地几乎跑遍了上海市,一个又一个医生,一个又一个专家,一个又一个教授...医院在不停地变,医生在不停地变,只有诊断结果和医生的说辞仿佛统一了口径般吻合。于是渐渐地,我们也不再去医院了,我和我的父母都慢慢接受了我的病。但很多时候,我还是想不通,为什么是我?这个奇怪的病为什么偏偏选上我?明明是发病率不高的怪病啊...——我也和池内亚也有过一样的不甘。 这个晴天霹雳是我很多个夜晚的恶梦,在大多数的时候我都希望这真的只是一场恶梦,醒来后我还是以前那个健康的我。可每次醒来后,事实都没有任何改变。于是手术被提上议程,全家开始慎重考虑这唯一的却必须承担风险的办法。妈妈无数次抱着我,对我说: “妈妈多么希望得这病的是我,多么希望可以代替你生病。” ——池内亚也的妈妈也说过同样的话。就是看到这里的时候开始掉眼泪。这并不是电视剧煽情的对白,确实真的是每个母亲都可以用爱说出来的话。我开始明白,我必须暂时离开学校,必须去接受这个手术。——我当时不明白为什么,后来明白了。 于是,我住院了,开始接受各种各样的检查,为最后的手术做准备。一直很害怕,我只有一周的时间做心理准备,住院后的一周我就要进行手术了。那时候有一个已经交往了几个月的男朋友,一直对我很好。直到自己生病之后,我曾经跟他提过分手,他没有同意。为此,我一直很感谢他,哪怕是手术之后的日子他也一直不离不弃。我们最后分开是为了别的,感谢他让我从最开始的时候就不曾因为自己的病而受到过感情上的外来伤害。在那一周里,他一直给我鼓励,让我变得坚强,或者说,相信自己是坚强的。我知道自己其实并不坚强,但在那样的情况下,我必须坚强,如果我不坚强,那么妈妈要怎么办呢?爱我的人要怎么办呢?他们会更慌乱。我已经如此麻烦,不能再成为负担。 05年的11月1日。我想我不会忘记的。那天妈妈来得很早,为我打理好头发,把我抱了又抱,不断地告诉我不要怕。我的病床被推动,把我送进电梯,很多人都哭了,我强忍着。随行的医护人员看了看挂在我病床上的牌子,然后问我: “几岁了?” “16。” “还小了。你妈妈都哭了,你倒很平静嘛。” 我看着他说:“就是因为她哭了,我才更不能哭。” 他没说话,微笑。 手术差不多经历了8个小时。等我完全清醒过来,已经是晚上7点多了。我倒宁愿不清醒,一旦清醒,只觉得身体撕开般的刺痛。堂哥说我当时的脸色白得就像一张纸,当天手术时已经输了400CC的血,看了没什么用。人很虚弱,身上插了很多管子,有7、8根吧,和电视里那些重症病人的造型一样。我想开口说话却发现完全不行,人,竟然可以虚弱到这个程度。只能困难地发出蚊呐般连自己都听不真切的音节,更别说动了,动动手脚简直是要命的事。更不幸的是,我的麻醉反应很厉害,会不断地呕吐。每一次呕吐都是一次酷刑,何谓“撕心裂肺”、“牵一发而动全身”,我算是一次都领教了。 就这样一直咬着牙忍着,妈妈看不下去,对我说: “让护士给你打止痛针吧。” 我想摇头,却发现根本动不了,只能说: “不...要,不好...的。” 我其实明白止痛针对人体的影响是微弱的,偶尔用一两剂,并无大碍。但它对妈妈的影响却是很大的,一旦用了药,她的心疼就会加倍,她无法知道我的痛苦也无法承担,所以哪怕是一支止痛针也可以让她给自己不断地添加负担,我无法忍心。 就这样数着秒昏昏沉沉地过了一夜,也曾经一度出现过一段心跳200多,血压不到40的危险,幸好,我活过来了。我恍惚间觉得那个夜晚似乎比一个世纪还长...就这样,靠着一个“熬”字,挺过了手术后最难过也最危险的前3天,前后一共输了1000CC血液,我的血检指标才恢复正常。接着就是最重要也最辛苦的复健,是从手术后的第2周开始的。 医生要求我站起来,因为手术的部位是脊柱,还无法受力,所以要站起来必须先在床上翻过身趴着,然后脚着地,再站起来。对正常人来说也许很简单,但对我这个当时连在床上翻身还需要别人帮忙的人来说,实在比歌德巴赫猜想还要难。我花了半个多小时才完成那个翻身、挪动、脚着地的动作,最后在医生的帮助下,完全依靠手臂的力量才艰难地站直,却只站了仅仅2、3秒,就因为长期卧床、脑供血不足而坚持不了了。——看到池内亚也努力地复健,脑海里就会想起那时候气喘吁吁的自己。 半个月后,我出院了。在手术后的3个月里,我得生活除了吃喝拉撒,就只剩复健了。但我始终还是不能坐,也不能长久站立。一直努力着,从最初的半个小时,变成25分钟20分钟15分钟10分钟……从2、3秒,变成半分钟1分钟3分钟5分钟……3个月后,我终于完成所有站立、走路的复健,开始坐的复健。那时已经过年了,我只能坐在特制的椅子上和大家一起吃年夜饭,还不能坐久,坐久了就必须起来走走,因为脊柱还无法承受我的身体。有这样过了2、3个月,我终于可以差不多像正常人那样活动了。但是走路的姿势和坐姿都比常人要奇怪,而且走得很慢,坐得很慢,走在街上的时候也受到过那种看恐龙的眼神。——我可以明白池内亚也的那种难过。但除了继续往前走,我没有别的选择,只有继续走,才能变得更好。 就这样,我又回到学校了。在我休学的这一年里,我的16岁,没有那些传说中花季的风月,完全被为了更好地活下去的枯燥的复健填满了。到了今天,连医生也说没想到手术后的成果可以如此好。除了不能参加一些运动之外,我完全看不出和旁人有什么不一样。对于这点,我一直很自豪,因为,我想,这里面有很大一部分要归功于自己的坚强。当然,还有信念。我之前说,当时不明为什么要进行手术,后来明白了。其实这跟个人的求生意志没有关系,任何人的求生意志都来自其他,也许是你爱的人,也许是爱你的人,有了这些,才构成了一个人的求生意志。 而我,在那时,突然明白,不仅仅是父母对我有义务和责任,我对他们也是有责任的。因为,我是他们的孩子,是他们最重要、最爱的人。甚至,我活着,就是他们存在的意义。所以,我必须要活下去,要坚强地活下去。 故事很长,大概不是每个人都愿意看完呢。 只是看《一公升的眼泪》眼泪的时候,真的很有感触。让我剖开过去,说完这个故事,我也至少需要,一公升的眼泪,来讲述。

- 我只是记得麻生拿着日语拼音的字板,亚也用颤抖的食指戳出每一个音标,"活下去","要一直活下去",整个屏幕都是一个个黑色的日语音标.

傍边的麻生,两行泪水不断地涌下.

这个话少,固执,桀骜,又封闭自己的男生,实在让人看了难受.

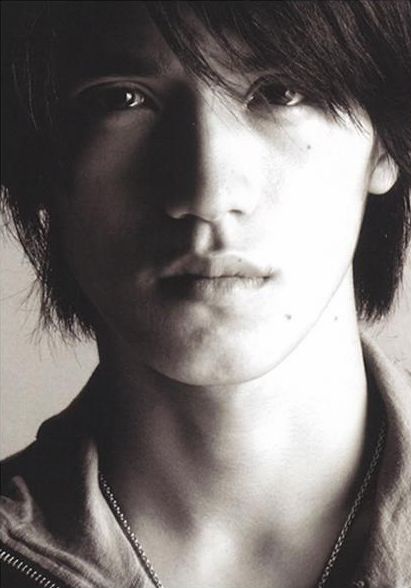

也是第一次知道锦户亮.这个左眼下方有颗泪痣的男生.

那样的坚硬外表和柔软热烈的心,在亚也面前变得这样无助.

"将来的事情我不知道,但是现在我有信心100%正确地说出我的心情

和你说话,不管说得多慢,我都会听

如果不能打电话,就会像这样直接过来见你

因为我不是海豚,你也不是

你走路的话,不管多慢,我都会和你一起走

现在我可能不大可靠,但是总有一天,我会变得对你有用的

即使不能像以前那样,我也要将这种心情传达给你

我不认为我们是两个世界的人

我。。。也许,喜欢你。。。也许。。。也许喜欢你。。。可能 "

除了流泪和心疼他们,别的什么也做不了.

就像,飘起雪花的天桥上,麻生一下子跪倒在亚也的轮椅后面.

他说"其实我和他们一样,其实,我什么也做不了"

我只能看着你痛苦,我什么也做不了.

这也是亚也身边所有人想说的话.真实的人物生活里,也就是说,在亚也的日记里并不存在麻生这个人物,而是亚也的妈妈为了让女儿能够一样恋爱,拥有正常女孩的生活,而加近来的角色.

而事实上每个人都为亚也做了很多,最坚强温柔的妈妈,是亚也的精神支柱.爸爸善良爽朗,弟弟妹妹,还有那个医生.

所有人的爱.

"人不该活在过去,只要做现在力所能及的事情就好了

跌倒后可以顺便仰望一下天空

蓝蓝的天啊

今天也在无限的延伸朝着我微笑

我还活着”

生活中真实的亚也已经去世17年了.

真的希望所有那些为自己的痛苦痛苦着的人都来看看.

来看看什么才是死亡,什么才是生存,什么才是温柔和爱.

什么才是眼泪.

花了两个晚上看完,似乎比看<对不起,我爱你>流的泪水还多.

承认自己变得乐观开朗起来,也承认这样打动自己的时刻不多.

更承认独自流泪的夜晚很多.

但是,来看看亚也,或者你看看身边的亚也.

怎样的人生不过就是一句话:

好好过活.

"妈妈、爸爸、医生,我可以结婚吗?

我就知道。但是,尽管这样,会有这么一天,这么一天到来

想在鲜花的簇拥下安静地沉睡下去 "

唯一遗憾的是,麻生始终没有给亚也一个拥抱.

一个亚也说,很像被人紧紧抱住的怀抱.

一升的眼泪,回归这个起初让我注意到的名字.

给所有在泪水中浸泡并长大的孩子. - 故事讲述的是一个不治之症的女孩子从十五岁发现了病,到二十五岁离开人世十年的经历,目前,我看完了前十集。

说点题外的话,三十岁的我,可以将我的人生也划成三个十年,第一个十年,我起码有五年不会写字,不会思考,而后五年仅仅用来学习写字;我第二个十年,仍然如此,仍然用来学习用来学习词语和词汇的运用,然后可能有很多梦想,但是现在都找不到影子的梦想;我第三个十年,这十年,算是用来上班赚钱,然后后五年有三年用来谈感情,或者是想感情,然后在这最后的一会儿才有了一件兴趣,我用了三十年才有了一项兴趣,我花在这项兴趣身上不过二三年,如果我把这些归于思考的话,那只有三年,是我所过的这一辈子的十分之一,如果除去我去游玩聊天等等的时间,我这一辈子用来思考的时间,其实好少。

可是没有人觉得我是一个思考的比较少的人,我想是不是因为他们年轻呀,年轻的以为我们还有很长时间思考,以为我们还有很长时间可以对一件事情有兴趣,以为我们在很长时间只爱一个人,以为我们还有大段大段时间去交流。我们以为很长。

《一升的眼泪》是根据一本日记改编的,在这个故事里的女主人翁得了名叫小脑脊髓的一种不治之症,因为小脑萎缩,慢慢人不能行走,慢慢失去语言能力,连吞咽都很痛苦,慢是失去思维能力,最后昏睡,直到死亡。

在她昏睡和死亡前,她从没有放弃书写日记。

我和我同事讨论的时候说,这算得上一部励志片吧,故事里不少情节是不用看就可以想到的,母亲的悲伤,父亲的悲伤,给了她过多的照顾,而弟弟妹妹则更辛苦,初恋的学长的拒绝,还有喜欢自己的男生,日记的最后一页是:我能结婚吗?不过我们未必喜欢,多少,这样的故事说的是在于极少数个体的不幸,也多少利用了大众的同情心理去煽情了一把,但是,煽情是成功的,在某些时候。特别是关于时间的描述。

当主角池内的妈妈,拿着病历前往全国最有名的神经内科医生以求证自己的女儿是不是患得这样的不治之症,那老医生说,“我不停地埋着头做,一抬头看到自己花白的头发才发现四十年已经过去了……”

池内的主治医生水野医生是一位很年轻的神经内科医生,他说,“15岁已经到了可以考虑自己人生的时候了,决定自己要走的路的时候了。”

当池内的父母希望能向池内隐瞒病情的时候,他说起了他的第一个患者,五岁的儿童,因为害怕给他打击,一直向他隐瞒病情,而在那个小孩子快要失去语言能力之前,用尽全身力气,对着水野医生说,“还给我!”他想要的是把他的时间还给他,如果他早点知道的病情,他会每天再多去练一段时间棒球,多走一会路……

很多时候,几十年,全心全意毫无保留的努力可能结果仍然是0,我也不敢啬求十年的奇迹呢。很多年后,我们也终将老去,比如巴金,在他最后的很多年里,他也再没有什么能力拿起笔,或者他能拿起笔,也不能再写下什么东西。所以我们很幸运,今天,我们还可以写,还可以思考,庆幸我们用文字记录下来的东西,象照片一样,展示我们的时间。

有一天,我们现在能做的事情,会慢慢不能做了,我越来越害怕时间,老无说,不是说好了吗,我们的心要永远年轻,可是我想,这世上万物,都不会永远年轻,这是规律;有一天,自由应该就是一种奢侈。 - 短短的11集,却有蕴涵了许多东西值得我们去思考,去学习。我用了一天的时间把它看完了。有好多次,我都忍不住哭了。不仅是被亚也的坚强而感动,更被围绕在她周围的亲情,友情,爱情而感动。这部电视剧不是象琼瑶阿姨的电视剧那样无病呻吟,那般浅薄无味,也不是象《大长今》那样传奇精彩,只是在讲述着一个普通而又不平凡的女孩和病魔抗争的故事。催人泪下的情节,感人至深的内涵,使这部电视剧变得那样的特别,深深吸引了我。

非常喜欢剧中的两个场景。一个是亚也生病后,得到了朋友的帮助,却意外使朋友受伤令朋友无法参加篮球赛后,班里的同学讨论亚也的问题。麻生听不下去,站出来训斥众人,却发现亚也站在教室门外。亚也拿了自己忘在课桌里的笔记,尴尬的走出教室。麻生追上去,坚持把亚也背下楼梯,并且推着亚也出了校门。在学校附近的天桥上,两人第一次见面的地方,亚也下定决心离开心爱的东高,去养护学校学习。在她对麻生表示感谢的同时,也和麻生说了再见。两个人都泪流满面。此时,天空中飘起了朵朵雪花……

还有一个是亚也在班会时向所有同学告别的场景。亚也在讲台上对大家说:“我想有人是知道的。我的病是治不好的,好象没有治愈方法,被医生告知总有一天将不会站立、走路、说话。在这一年里,理所当然能做的事变的一件一件不会做了。在梦中,我能和同学一起说话、走路,一起打篮球,尽情的奔跑。但一睁开眼睛,只有一个不能再自由活动的身体。每天都在改变,为了不摔倒,要怎么走路才好呢?要怎么样才能快点吃完便当呢?怎么样做才能不介意别人的目光呢?我不得不在脑中一一考虑这些生活下去。上高中、上大学、去工作,这样描绘出来的未来已经不可能实现了。找不到生存下去的道路,看不到微小的希望。因为生病,我的人生被毁掉了。好几次我都这么想。但是,虽然很悲伤,但这是现实。不管怎样哭泣也逃避不了病魔。就算想要回到过去,时间也不会倒流。所以我想一定要让自己喜欢上这样的自己。自从身体变成这样后才体会到许多事情。家人只是陪在我身边就让我觉得很可贵。装做若无其事帮助我的朋友们的手非常温暖。拥有健康的身体,只是如此就已经很幸福了。虽然生病了,但也并不是只有失去。身体变成这样的我,就算是我被人说是残疾,背着中重包袱的我,就是现在的我。我会抬头挺胸的活下去。因此,我自己决定了要去养护学校。虽然和大家生活的地方不一样,今后我想在自己选择的道路上一步一步地寻找光明。直到我能这样微笑着说话为止,我最少需要一升的眼泪。所以我不再认为离开这个学校将会有什么终结。大家,一直以来亲切的待我,真的很感谢。”说完这些,亚也离开了教室。亚也的父母把亚也推出学校。快到学校门口时,同学们在麻生的带领下追了出来,在金色的阳光中,大家又唱起了高一时的合唱。

我也非常喜欢里面的歌曲,主角也演的非常好。

力推!!!!