十三邀 第五季(2020)

简介:

- 这是一档人物访谈节目,只有那些自觉而富有智慧的人,才知道该如何面对失控。于方寸之间,创造新的可能,在任何时刻,你都可以随时起舞。

演员:

影评:

如果你失去一个世界,不要感到悲伤,因为这并不重要;

如果你得到一个世界,不要感到高兴,因为这并不重要;

痛苦、欢乐、获得、失去都是过眼云烟,都会从这个世界消失,

因为这些都不重要。

——安瓦里安瓦里(约1126—1189):波斯文学中最伟大的颂诗者之一。《苏哈里》

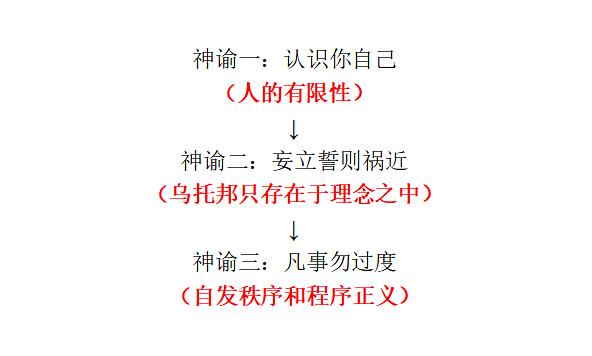

提要:本文共6987字,且理论性较强,不是一篇易读的文章,在此先感谢愿意点开这篇文章的各位。另外,为了避免敏感词,本文中很多内容都选择用英文、谐音和图片的形式呈现。罗翔老师的谦逊一直为人称誉,但他的谦逊不仅是一个品格问题,还是一个思想信条问题。三条德尔斐神谕共同组建了罗翔老师的思想体系,是罗翔老师的行动信条。在一个价值多元的后communism时代里,我们不应该企图建构一种道德的绝对真理,而应该“去做自己认为对的事,然后接受它的事与愿违”,在行动中,所有矛盾和冲突都会产生它独特的正确答案。

关键词:德尔斐神谕 自发秩序 有限理性 程序正义 价值多元

一

看罗翔这期之前,我储存了很多期待。我期待通过看一期节目就能收获到丰沛的知识感,期待这期的对话会和一年前项飚那期一样有创造性,那些新奇的概念曾经让我在一年之前奋笔疾书了整晚,比如“附近”,比如“密涅瓦的猫头鹰”,比如“当日落之时,思想升起”。但看完之后,我在一个意义上失望了。整整一个小时的节目,节奏是缓慢的。有沉默,但却不是以往许知远与马东、李诞冲撞之后的沉默,那种沉默仿佛凝结在半空中,是节目的看点,也惹人深思;而这一期的沉默,你却能看出他俩真的“没啥可聊的”,偶尔我还会担心许知远的提问进行不下去。可在另一个意义上,我又是有收获的,我发现我不应要求每期节目的风格都和项飚那期节目一样,这期节目的节奏,是悠长的。除了归功于节目组精准的配乐选择,还因为罗翔。他身高接近一米九,是十三邀那么多期节目以来第一个比许知远高的嘉宾,但他的背总是微驼的,象征着他的谦逊。

可罗翔的谦逊来自哪里?从头到尾看完这一个小时,观众应该都能发现,他的谦逊源于他作为一个法律人独有的界限感。这份界限感在节目中表现得特别明显:法律人既要用法律对正府的权力有所限制,也要对民众的激情有所限制,还要对作为限制本身的法律有所限制。而最重要的,是认识到自己作为一个人的限制,在约束别人之前,懂得先约束自己的权力、激情和理性。由此罗翔说,法律人应该是城邦的“双向牛虻”,一个永远在哪里都应该是一个不合时宜者,都应该要刺痛别人,甚至先刺痛自己来使自己警醒的人。不仅如此,还要限制自己对自己的限制而产生的个人崇高感。第二季许知远采访李诞时,说自己最为之感动的是那些壮丽的、崇高的东西,但依罗翔的看法,这份崇高感也是要自我约束的。在某种意义上说,这期节目不疾不徐、不咸不淡的节奏就是罗翔导致的,因为他是那么一个自省而温和的人,讲话的语速不快不慢,被问到一时想不出答案的问题,就嘟起嘴想一下,再慢慢跟你说,这份可爱打动了许多人。

好可爱呀

好可爱呀但除此之外,我认为罗翔的谦逊,还源于他对节目中讲的著名思想家 Friedrich·August·von· Hayek(简称F.A.Hayek)提出的“有限理性”和“自发秩序”等法治思想的信奉,这一点是我在耐心地二刷和查阅众多论文之后发现的。我认为这一期十三邀的剪辑看似缓慢,但内里是有逻辑的,散落在节目各处的格言和话语共同拼凑出了罗翔的思想体系(起码就从这期节目来看)。实话说,罗翔老师在节目中提到这位思想家时,我着实为他捏了一把汗。在如今这个站“队”不站“对”,理性讨论随时可能被上纲上线,任何讨论都被缩窄到爱国与否这个二元语境里的舆论空间里,如此暴露自己的立场是一件危险的事。

Friedrich·August·von·Hayek

Friedrich·August·von·Hayek在我们开始长篇累牍的讨论之前,让我们先记住罗翔老师在节目里提到F.A.Hayek的那本书,《The road to serfdom》,这本书是本节目的题眼。然后我们再记住两对概念,分别是“人造秩序”和罗翔老师提的“自发秩序”,“建构理性”和罗翔老师提的“有限理性”。最后温习一下三条德尔斐神谕,因为它们都是组成罗翔老师思想体系的三个重要部分:

1. 认识你自己。

2. 妄立誓则祸近。

3. 凡事勿过度。

德尔斐神谕

德尔斐神谕二

准确地说,罗翔老师的思想真正的起点不是“认识你自己”,而是通过认识自己得出的一个结果“承认自己的无知”。人的理性之有限,罗老师在节目中屡屡提到,古往今来的先哲也屡屡提到,如苏格拉底“我知道自己几乎一无所知,对这一点也几乎不知道”,如维柯的“人并不能理智地胜任一切”,而这也正是F.A.Hayek思想的认识论前提。

需要明白的是,罗翔和许知远的谈话是发生在后communism社会语境中的。曾经有那么一个时期,我们相信这个社会的主要矛盾是生产资料的私有制和生产的社会化,这一矛盾会导致周期性的经济危机,使越来越多的人贫困潦倒、颠沛流离。因此我们取消了私有制,把所有财产收归国有,财产的分配和流通由郭嘉统一进行,并认为,因为郭嘉能够更全面地掌握关于这个社会的全体知识,所以郭嘉的计划能够避免市场失灵,这样一种科学的规划能够使我们通往的美好的乌托邦。但在实践中,这一美好的许诺却发生了变异,造成了更大的灾难。

F.A.Hayek指出,这种想法是错误的,因为知识是有限的(有限理性),而不是整体性的(建构理性)。不存在一种关于社会的完整知识,只要郭嘉掌握了这种知识,就可以通过计划带领我们走向美好社会。知识本身是分散在不同的个人那里的,每个人都只拥有有限的知识。不仅如此,知识还是主观的,因此每个人拥有的知识可能是相互矛盾的。比如,一个卖鞋的商人来到一个岛屿准备卖鞋,但他后来发现这个岛屿上住的都是不穿鞋的原始人,最后他蔫着头走了;另一个卖鞋的商人也来到了这个岛屿,但他却拥有与前一个商人截然不同的想法:“这里的人都不穿鞋,不就是一个全新的市场吗?!”于是我们发现,哪怕我们都有一个同样的知识和信息,你我却会有截然不同的解读,进而采取截然不同的行动。而在现实生活中,每个人都要面对不同的环境,运用知识的条件也在瞬息万变,因此每个人的活动都是具体的,必须在一个个事件中生活。如果允许人们目田地追求他们的目标,那么这些分散在每个人处的知识就都会被有效调动起来,个人也会在追求理想的时候作出判断,承担风险,能力得到最大的提升。

认识你自己

认识你自己那社会应该如何保障个体追求他们的目标呢?这就需要建立一个罗翔老师口中的法治正府了。法治正府,即对于公权来讲,“法无授权即禁止”只有法律没有规定,它就不能够使用权力;相反,对于私权来讲,“法无禁止皆可为”,人们可以大胆去做他们想做的,“每个人,只要他不违背正义的法律,就应允许他去按照他的方式去追求他的利益”【1】。如果这个国家能遵守这两条原则,统治这一个国家的就是法律,而不是统治者,这一国家就是真正的法治国家:“撇开所有技术细节不论,法治的意思就是指正府在一切行动中都受到事前规定并宣布的规则的约束——这种规则使得一个人有可能十分肯定地预见到当局在某一情况中会怎样使用它的强制权力——和根据对此的了解计划他自己的个人事务”【2】。换句话说,有了明确的法律,个体行动时就有了确定性,知道什么是自己不能做的,什么是能做的,之后就可以放开手建造他们的事业了。

法治正府

法治正府那万一不同的个体在追求各自的目标时,目标之间发生冲突,互相打架怎么办?F.A.Hayek认为,这要依靠个体之间的不断努力加以协调,而不是依靠正府干预。“各个个人在特定情势下的自我调适, 将会导致整体性秩序”【3】。单纯看抽象论述很难理解,但在节目中,罗翔老师给出了例子。第一个例子是有限责任制度,原本美国的个人合伙制度中合伙人要承担无限责任,但在市场经济发展过程中,慢慢发展出了有限责任合伙制度(Limited Partnership),之后“又出现了LLP,又出现了LLLP,它的基本思想就是市场经济的发展是有限的,法律制度只可能适应市场经济的需要,法律不可能超前,法律只可能滞后,人不可能计划出一切的东西”。第二个例子是1215年英国大宪章中“王权有限,法律至上”思想的萌芽,罗翔老师称,“这种思维在漫长的历史演进过程中,用自生自发秩序来说,它会有一种竞争化的优势”。这些秩序并非是少数人甚至一人的天才计划,它是是数百代人努力获致的成就。

自发秩序

自发秩序 为了过审

为了过审 妄立誓则祸近

妄立誓则祸近 凡事勿过度

凡事勿过度程序正义是结果正义的保障,实现崇高的目标,不代表可以采取罪恶的手段。不仅在节目中,罗翔在他的厚大讲课视频也屡次强调,目标的正确不代表手段的正确,邪恶的种子开不出美丽的花。无论是实现社会上的乌托邦,还是实现日常人际纠纷之债的正义,都需要程序的支持和保障,否则滥觞的道德激情将会产生更大的不正义。我们经常给“正义”奉献了太多溢美之词,但它原本只是一种“以眼还眼,以牙还牙”的动物性激情,随时有可能转变成另一种暴力。

在众声喧哗的互联网时代,让人“社会性死亡”的成本太低,只要谙熟社交媒体传播规律再辅以幼稚的正义感,随时可以呼唤出海啸般的舆论把人拍死在沙滩上。程序正义经常被诟病是一种伪正义,与民众普通的道德感情不符,常见的理由是程序只是人的主观产物,在实践过程中常常变成权势者逃避惩罚的借口。可程序的“立法者不是一个人,而是由很多人组成的机关”【5】,这就使得制定的程序本身就已混杂了多人的意志,是众人意志之体现。又因为“当一个历史事件或一部作品被创造完成之后,创作者便同时失去了他对作品意义的占有权”【6】,所以程序一经制定,它就是一种客观存在,与立法者的原意产生距离。如罗翔在节目中说,个人的同态复仇会导致“冤冤相报”,相比之下,程序就更具有确定性和客观性,因此通过程序实现的正义是更可欲的,因此哪怕目标是高尚的,也要用合法的手段去实现。

经过几千字的分析,我们终于来到了尽头。此时,我们再回头看刚开始的三条德尔斐神谕,我们就不难看懂他们之间的关联了:

三

分析了一大堆理论,我们重新讲讲罗翔老师这个人吧。

罗翔老师的谦逊,源自于他对他的法治思想的“确信”,他的谦逊不仅是一个品格问题,还是一个思想信条问题。正是因为他相信F.A.Hayek思想,明白社会演化有其自身的逻辑,所以知道法律有限,人力更有限,才会在节目里说:“我们太有限了,我们只能做我们觉得是对的事情,然后接受他的事与愿违”。说起来简单,我们经常谈要“把学术作为一种生活方式”,但从思想到信念,从信念到行动,却是一个如此漫长的过程,以致于罗翔老师自己都感叹“最难的地方在于跨越想法和行动的鸿沟”。

虽然在现实生活中,我并不知道罗翔老师是否真是F.A.Hayek的信徒,这还需要进一步看他写的书籍和文章才能证实,也许他只是在节目播出时刚好在带学生读F.A.Hayek的书而已。但就从节目来看,他的话与F.A.Hayek的思想重合面却是相当大,并且是已将其法律思想与自己人生经验熔为一炉,把它真正作为自己的人生观、价值观。倘若你翻遍现有的所有大媒体对罗翔的采访,你一定会发现,“谦逊”是共同的关键词。新京报问他会不会担心失去名气,他引用莎士比亚的《麦克白》,说自己只是一个被暂时放到聚光灯下的普通人,人生像气球一样飘啊飘,但“如果断了线,你就会飘向天际,无影无踪,最后走向毁灭”;在南方周末的采访里谈到被攻击怎么办,他说“(微博)封就封呗,多大点事,跌入泥土里,就按尘埃的方式生活”;GQ报道对他的专访,直接以《罗翔:与虚荣心作战》为题,他自述“会从容地接受未来将要下场的命运”。

接受它的事与愿违

接受它的事与愿违这份自谦,本质上不是收缩的、退后的,而是现实的、积极的。在节目里,制作人意味深长地放了一段罗翔与许知远谈家乡话的镜头,在罗翔的家乡话里,“昨天”是“差日”,不好的日子;“今天”是“艰日”,艰难的日子;“明天”是“良日”,良好的日子,一种未来的光明感油然而生。他说自己是个现实主义者,比起理想主义的浪漫,现实主义代表着一种谦卑的努力:不企求在地上建起上帝之城,但也不因此停止对良善的追求。

罗翔说: “我们只能去做自己认为正确的事情,然后接受它的事与愿违”。这句话中,“接受它的事与愿违”是一个前提,“去做自己认为正确的事”才是重点。在一个价值多元的后现代社会,那种将所有价值都有序整合成一个整体的价值一元论已经不存在,人类的目标或者所持守的价值是多样的,它们之间经常无法兼容、不可公度,并且往往处于相互的敌对状态中。一个社会中会发生价值的冲突,即使在一个个体的内心里,也会发生价值的冲突。于是,在这些“绝对的宣称”(absolute claims)之间进行选择,就是无法逃避的人类状况【7】。我们的目标不再是建构一种道德的绝对真理,也不是借着混淆好坏、善恶去纵欲、毁灭,更不是佯装消极地去悲叹买醉。“何谓良好生活”这类问题,“不是哲学本身所能回答的,这一类问题只能通过反思着的生活得到回答。发现答案,或营造答案,这些都只能是个人生活和社会生活过程的结果”【8】。这意味着,你要从当下开始,挑起责任,开始行动;你要深入到你自身之中,了解你真正相信的是什么,并为自己相信的东西做点儿什么,这样,在与他人的对话、冲突中,你们都会变得越来越实在;在你的行动中,所有的矛盾和冲突都会产生出它独特的正确答案。

最后,用罗翔老师的话作结:

“在那么多引起关注的公共事件里,我们的每一次愤怒都在告诉我们,这个世界上存在正义。如果这个世界没有正义,你凭什么愤怒呢?只是,我们不要幻想在这个世界建立人间天堂,我们虽然画不出一个完美的圆,但这并不代表完美的圆不存在。”

——罗翔《圆圈正义》

附:

好像《十三邀》与我一直都有特别的缘分。一年前看完项飚那一集,激动的睡不着觉,怕早上起来才写灵感会消失,就通宵写了《》(。因为这篇文章,收获了很多赞誉,在豆瓣里粉丝渐渐的也多了起来。那时候摘取了文章里的内容在十三邀公众号推送下评论,获得了赠书,半年前收到了,还获得了吴琦老师的签名,于是又写了一篇日记《》(。一个月前,《十三邀》新书发布,出版社的编辑在浏览豆瓣评论时看到我的项飚的剧评,加上了我的微信,送了我一本书,问我:是否愿意写十三邀的书评?当时情绪很低落很低落,看到这个消息真的是“狂喜”,同时更是惶恐。书评与书籍之间有独特的磁性和张力,严格意义上,一篇好的书评并不低于一本书,那我的文笔是否能支起十三邀这四本书?我有什么资格写呢?......罢了罢了,还是先不提了,没准写不好,没准还没机会写呢。

收到的第二本赠书

收到的第二本赠书就在前几天,十三邀第五季更新了。按照往前的节奏,我临近期末考,本来是没有时间写的,但今年因为疫情学校提前结课了,空出了接近两周的时间,又能让我有时间耐心地观看、琢磨和下笔。结果,写这篇文章,加上修改和投稿,前前后后加起来花了我20多个小时,腰背都写得僵硬了。不断地重看、截图、查论文、翻阅书籍,与朋友交谈整理想法,就有了这篇文章。一年之前写项飚那期的评论,那时候我的感情是真挚的,思想却是浪漫的,对乌托邦有很多完美的想象,对当下有很多不切实际的不满,我在用一种戏剧性的、符号性的语言去批评现实,却不提出建设方案。为此那篇文章还成了朋友吐槽我的槽点。一年之后写罗翔这期的评论,感情没那么激烈,却更现实了。可能是因为我的强行附会,罗翔老师这期节目也与我当下很多想法暗合,比如预告片中提到的对绩点的追逐,比如如何面对外界的指责。如果连他都觉得自己德不配位,那我又有什么理由纠缠在功利得失、人际琐碎中呢?踏踏实实做好要做的事,该来的都会来,不属于你的也不必执着。

一直以来,《十三邀》都因它在当下访谈节目中独特的智识性而突出,它最初是以“偏见”这一粗暴的方式切入舆论场的,格格不入是它的座右铭。尴尬的沉默、隐忍的对抗、不合礼仪的诘问,一开始是《十三邀》的看点,只是四季过去,这一风格也慢慢变得重复,显得有些故作深沉。比起学术化的提问,我更希望看到的,并且欣喜地发现许知远在做的,是他融入被采访对象的生活,更深入地走入人间烟火之中。就像新的开场白说的,我们这个对立日益严重的时代,需要“亲密”,需要“邻人之爱”。孤独滋生封闭,封闭产生对立,但我们并不是一个个这样的原子,我们生来就活在共同体的故事之中,是连接和叙事赋予我们身上绵延的生命质感。2020年很糟糕,但比这糟糕的年份多了去了,而如果我们彼此支撑,我们将更加勇敢。

祝十三邀越来越好。

一个新的开始

一个新的开始参考文献:

【1】【英】亚当·斯密:《国富论》,郭大力等译,三联书店2009年版,第121页。

【2】Friedrich August von Hayek. The road to serfdom,p94

【3】Friedrich August von Hayek. The constitution of liberty.the first volume,p22

【4】徐 旭. A review of Hayek’s view on planned ecocomy,a case of <The road to serfdom>【J】,内蒙古农业大学学报(社会科学版),2013(2):41-44

【5】张明楷:《刑法格言的展开》,北京大学出版社第三版,第11页

【6】刘海刚:《意义哲学纲要》,中国编译出版社1998年版,第65页

【7】Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, Oxford: Clarendon Press, 1958, p.54.

【8】【英】B·威廉斯.《伦理学与哲学的限度》,商务印书馆,第240页

本人公众号,欢迎关注

本人公众号,欢迎关注【20210122补充一个回应。】

乐夏后我一直喊,许知远啥时候请五条人去十三邀啊。上个月终于见着了成片。遗憾的,先前五条人向太多的媒体叙述他们的成长轨迹,已经很难有信息是exclusive在十三邀中表达了。但仁科和阿茂还是向许知远表达了极大的热情,大概他们是把许当富有知识的人,至少是采访过他们的最有知识的媒体人。但是许的态度就有些暧昧了,一方面他把仁科阿茂当成一类倾吐欲极强的城郊艺术青年,他们有一定的艺术领域的偏好,但还未建立起坚固的世界观或完整的知识图谱,但偏偏拉着你说不停因为你是他们生活中难得出现的一类可以交流的新鲜人。另一方面,许知远也得直面五条人的红,适当地表现一种媒体采访者的仰视。但他很难撇开自己的社会经验——这样的流行乐队我看多了——直到五条人不按常理出牌(花絮中看到五条人在现场把许知远喊上舞台),他才表现出一些羞赧和慌张。这种羞赧在他采访黑木瞳和吉冈里帆时也有清晰的流露,前者是他的少年性幻想对象,后者代表了标准的受经纪公司规训的日本年轻女艺人的待人接物(和恰到好处的关心与惊叹)。 总之,许知远并没有把五条人当作在智识上可与自己匹配的受访人处理。但他又不得不表现出尊重市场尊重受众情绪的姿态。 如果你同我一样,看了多季十三邀(游),也能体会出来他在对待姜文这批人,对待黑木瞳吉冈里帆这批人,和对待五条人之间幽微的情绪上的不同。在之前采访姜文和冯小刚,乃至王健时候,他体现的身体姿态,话语表情,甚至运镜都是后学末进谦卑对前辈大佬的,他关注的却不是对方的智识,而是对方的阅历与江湖地位。也就是说,当受访者地位比许知远高,对方的粗俗与愚蠢,可以认为是天真。受访者地位比较市民,即使他有文艺的面向,那也只是爱好者的玩票,不成体系。可见,许知远待人的标准是游离的,是模糊不定的,甚至可以说是极其市侩的。 当然,最聪明的是金承志。他丝毫不接许知远的抽象的涉及精神领域的任何问题,装疯卖傻,以露出一口白牙一笑来回应许知远的冒犯式提问。许不禁在视频的内部讨论环节哀叹,没法做这个人物。 ============

20210122补充:

:

我没看出任何问题。节目最开始都说了,他和五条人没火之前就认识了,说个不好听的,五条人大部分粉丝还没许知远认识的早,人家关系一直都挺好的。到你这里怎么就变成俯视了? 五条人是个很好的乐队,也是我第二季唯一喜欢的一个乐队。我听他们的歌,可以让我最大程度的放松。所以我很喜欢他们,就和这期节目一样。许知远在节目已经提到很多关于世界观,等等抽象问题。你想想平时仁科什么时候主动会说这些?请问刻意的制造看似有“深度”的话题,是五条人想要的吗?

我觉得你会这么想,是因为你潜意识里已经把“许知远形式”摆到了“五条人形式”的上面,所以你觉得许知远没有大谈那些自己舒适区里东西的时候就在向下兼容。我觉得其实五条人和许知远都不在乎。

答复:

1. 片中说,许知远在乐夏前一年(2019年)认识五条人,原话是朋友邀请五条人到上海演出。但片中许知远并未说明他们之间是否熟稔,我也没有看到许知远在2019年到2020年乐夏之间其他任何场合(文字或现场)提到过五条人。目前我没找到证据可以来证明你这句“人家关系一直都挺好的”。他甚至会记忆恍惚以为仁科读过美术类大学。

2. 我在文中已经叙述了片中的场景,仁科提及这些精神生活之后,许知远的态度并不是热衷,我判断是许知远对仁科说的几个人物没有那么熟悉,比如灰野敬二和考里斯马基,他的趣味不在这方面,所以他很难共情,接不上话。

3. 片中有一些许知远和仁科走在村子里的镜头,仁科都是侧身略躬身向许知远说话,而许知远都是正面直向前,脚步不停。而许知远对五条人的评价也颇值得玩味,片子起始,他对五条人的评价是“庶人的自信”(或是“自信的庶人”)。片中,他与阿茂的对话,说自己“特别想当过野孩子的生活”“太正常的青年时期”“你们特别难得”。

4. 我部分承认你说的这个观点有道理,“五条人和许知远都不在乎”。但要补充的是,五条人是五条人的不在乎,许知远是许知远的不在乎。而并不是五条人会丝毫不在乎我在文中点出的许知远这种姿态(如果五条人看成片,如果五条人也看了以前的十三邀,以他们的敏感程度,必然能解读出一些东西)。 五条人的不在乎是他们并不在乎倏然而红会对生活和艺术有实质性的“破坏”,当许知远不断问及这个话题是,仁科配合地说了一个比喻,“内心放烟花”,接着补了一句,“满意了吗”。阿茂在河边回答这个问题时候说,对创作没什么影响,我们的创作来自周遭的生活。

5. 为了回复你,我回看了整个片子,又部分地看了他与陈嘉映和王健的访谈,我更加笃信文中的判断,许知远的身体语言、投入程度、访谈方式,以及摄影师的运镜,都在说明,许知远不认为这是同艺术家的访谈。他没有准备恰当的话题来让五条人解析自己的作品和演出与时代的关系,也没有试图通过更加诚恳的角度和热忱来让五条人表现他们的音乐魅力(只有一场演出的镜头和歌迷夜宵时候的表白)。而王健那次,他有王健音乐上的成长、现场表演、教学等多方面的角度。许知远是真的只把五条人当作爆红的流行偶像在处理。这是对五条人的矮化,也是对仁科磅礴而敏感的内心的隔靴搔痒式传达。

6. 许知远现在的采访经常陷入两种模式,一种是,对成名已久的大家,他反复不断地问受访者对当前人们不重视精神而沉溺于速朽的声光电这种日常的感受,他潜意识里希望受访者传达一种当前礼崩乐坏的感慨。另一种,对迅速蹿红的流行偶像(李诞、罗翔、五条人、金承志等),他预设受访者内心对迅速蹿红的惶恐(文学性地说是一种德不配位的内疚)。这两种模式不断反复重现,说明许知远的知识结构尚处在“冲击-回应”模式盛行的年代,也说明主创团队犯懒。

贾樟柯在十三邀里说过,他去国外参加影展的时候,一个中国留学生问他,为什么总拍中国不好的一面,中国那些好的怎么不拍。我隐约还记得这个曾经在网络上引起讨论,网络言论多倾向于这个中国留学生,他们都觉得贾樟柯有丑化中国的嫌疑。

贾樟柯在访谈过程中,隐隐有不意再表达的意思,这件事对他的打击很大,可能更多的是来自于对中国新一代青年的无奈吧。

能出国留学的人代表着他的物质条件应该不错,受教育程度应该挺高的。这些人就是中国社会的未来和希望,而现在这些人提出这样的问题,不免让人失望。

令人失望的不是他们的判断标准只有一个‘爱不爱国’,而是他们对于热爱祖国的理解这么浅薄,这些年轻人不愿意看到中国存在的问题,他们放弃去了解,放弃自我的思考,接受的都是来自外界的强灌输,而他们甚至不知道。

在看十三邀的时候,如果开弹幕,就可以看到一个有趣的现象,比起沟通的内容,他们好像更在意对谈双方的相处是否和谐。尤其是第一、二季,他们嘲笑许知远矫情,经常嘲笑他问的问题奇怪,他们看到嘉宾沉默不是在想他们在思考,而是在想许知远让他们尴尬了。

我个人感觉,罗振宇说的一句话可能一直被忽略,但是却是这个节目的核心。

他不一定认同你的,但是你知道他懂你在说什么。

被听懂,是活在世上最大的福报。

我把十三邀基本都看了,也有跳过的,但是我觉得大部分人都是乐意跟许知远聊天的(除了偶像包袱很重的冯小刚)。比起许知远做采访,我看十三邀很多时候感觉是那些被采访的人找到了一个能听他们诉说的人。

那是智识平等的人才有的交流,他们有一个共识:我们观点不同,或许还试图互相说服,但是即便说服不了,也不妨碍我们用自己的方式看世界。

十三邀的好就好在,他让我知道:原来不止是物质,知识也存在阶层壁垒。

在这个社会上【知识分子】居然已经被边缘化那么严重了,这些优秀的人都被娱乐化推到公众视野的边边角角,像我这么普通的人,如果不是十三邀我根本不知道这些优秀的人,很多人可能以前就认识的,但是不知道他原来有那样的情怀。在别处他们无法释放这种情怀,因为没有人在意,除了许知远。

受限于我看过的节目形式太少,看过的大多访谈都是泛泛言论,那些受访者的答案放在哪个节目都能用。只有十三邀,受访者能被问出很多精彩的答案,我个人很喜欢的一期是对马东的采访,马东那句‘我的底色是悲凉的’让我觉得十三邀这个节目真的非常优秀。徐峥也被逼得隐晦承认自己的不自信。这些几乎是一种自我剖白的言语在其他的节目是无法说出口的。

作为一个在努力理解和融入年轻人世界的大人,马东找不到一个合适的环境去说这样的话,蔡康永说马东几乎不提自己的事情。徐峥作为一个有文艺梦想的人,最后只能一再的拍囧系列,不敢有其他尝试和突破,因为风险太大。十三邀给受访者提供一个可以说话的环境,这种环境不是指受限于言论自由,而是一个【可以听得懂的人】。

第一季看得我觉得许知远很寂寞,全世界好像只有他在坚持什么。直到看到西川那一集,别的感受都忘记了,就记得很为许知远高兴。他或许不需要找到一个懂他的人,他需要的是找到一个他懂的人(也可以说是跟他一样保持着某种浪漫和坚持的人)。还有跟项飚对谈的那一集,肉眼可见的欢快,而不是那种欲言又止的颓败。

第五季罗翔老师的这一集又是一个新的高度,如果不是十三邀,我什么时候能在这样的闲聊中窥探到一个法学教育者的的坚持、浪漫和情怀。虽然他的思想中涉及到的专业词汇很多,要理解他的逻辑我时常需要停下来看着字幕捋一下,但是不妨碍我打开新世界的打门。

我可太喜欢许知远了,为他身上那种想对抗的天真着迷,对我来说他才是理想主义,浪漫主义。永远有一腔热血,对世界保持不满,想要对抗那些条框(可爱的是,某种程度上他又是这些条框的既得利益者,我好像能明白他对五条人的羡慕,一个又不满又老实的知识分子)。

许知远身上最难能可贵的大概就是二十三四的时候他坚持的东西,现在他还在坚持着。(坚持对社会、时代的思考)

又受限于我的知识、文学水平,以下↓以上↑都是羞涩的个人看法。

许知远可能跟这个发展过于迅速的技术时代有些格格不入,但是就像他自己说的,他其实是个乐观主义者(他说的浅薄的乐观主义者,我同意后半句),即便他时常在采访中显露出焦虑。但是他在某种意义上也是英雄,就像堂吉诃德,他有他的一腔孤勇。

这期节目,犹如许知远的一次小镇之游,去找少年时的亲密伙伴,极其放松,放松到近乎带着一种沉于自我的失落。

光线暗淡的傍晚,他和仁科坐在巷子里一家门口的石凳上,仁科坐在他身边生动的讲着,侧身望着许知远,那种画面像女友,en..更多是少年伙伴的交谈吧。

仁科依然是爱谈哲学或习惯用哲学来表达的异次元的仁科。他也是读了很多书的人,西方潮流对一代人的洗礼,他自然也在其中。而他那种一直深深植于生活的人生经历,使他的哲学或思想牢牢的锚定在生活上。许知远对坐在水边的阿茂说,这是难得和珍贵的。相比自己的路一直都太正常了,不是说非要叛逆,而是希望也能有野孩子的那部分。

许知远大约正是缺了饱满生活的这部分吧。

许知远是受着西方思潮影响和传播西方思想的一代,自己年轻时成名也正是得益于向中国搬运西方“先进”知识,诚然,也不能完全否认这种中转作用,正是有了对外来的消化,才有当下的醒悟与自化。但时过境迁,那些过去曾经着迷、狂热和为之骄傲的东西早已经过时,他称之为某种方面的时代的断裂。虽然他早已转身把目光投入自己身在的这个文明的深处,希望成为伟大序列的一员,但此时,当下,有一种伸出手努力去抓,却什么也抓不住的空洞。于是,他才会说,这两年来,一直有一种渴望,渴望一种“狂喜”的降临。

我想这种“狂喜”,大约就是在文明和历史中突然得出了某种“伟大的思想洞见”吧,无论这种洞见是着力于中华文明的,还是整个世界的,并且这种洞见能为这个当下的世界指引点什么。毕竟,相对于创业和与各类社会名流打交道的表面存在感,许知远最在意和最喜爱的还是智识的乐趣吧。但二十多年来,他一直浸身于书籍和潮流的理论中,从没有真正沉入生活过,似乎一直都是真正生活的旁观者,即使想如向五条人那样拥有点来自生活的思想重力和济养,也不可能像五条人那样俯拾即是。于是,当阿茂伸出手去拍许知远的肩并安慰他说“你也很酷,很不错”时,那刻的许知远近乎有一种悲戚。

虽然当许知远从这种类似小镇远游中离开,回到自己的生活,这种悲戚会迅速沉于心底,他也依旧会去书本和新闻中寻找可能培育某种思想的养料,但这种状态,无疑已经是许知远的一种瓶颈了吧。

之所以还会关注他,是觉得,于创业他终没有变成罗振宇那样,于写作也没有变成吴晓波那样,于娱乐也没有变成马东那样,或许他始终还是有点理想吧,甚至这种理想都不是他的某种决心,而是他的本性。就是想一直生活在思想的田野里。

对这个国家真实的旁观和对生活的旅客式寄居,使思想似乎少一种真正有力量和睿利的深入,于是许知远学习探戈,意在探寻亲密感。如果他真正在意的是思想的收获,那种这种亲密感与其说是对人与人亲密感的获得和拥有,不如说是对这个国度与其文明的真正以诚意去注视的亲密感。

这种瓶颈的无力感还在于,对于此时此刻的这个时代,这个世界,这个国家,究竟是应该彻底抛弃以前的观念,把这个国家和这个文明看作一个整体,还是只选择文明而坚持对另一种道路报着希望。这种选择和困顿,甚至不只是个人的思想判断问题,还是一种勇气。因为选择勇气代表着失去由某些同伴构成的一个“场”。于是就在停滞的思想里苟且着,在苟且里等待着。等待某种狂喜或变动的自然到来。

许知远困惑地问(或许他有自己的答案)仁科,为什么人们就突然那么喜欢你们了呢。哲学家兼行为艺术家的仁科,给他演绎了一下,把墨镜戴上,再讲到那种太阳光耀之下把墨镜摘掉的冲击感。2020的疫情是否真的有力量影响到中美的最后结果是未可知的,但一个巨大的影响是确实使中国在思想方面回血回满,人们从之前被西方中心论精神殖民和精神压迫中醒悟过来,而在夏天出现在人们眼中的五条人,以其最本土化的气质,让人们回归的精神找到了依托,原来自己的社会和文明也是亲切和可爱的。逐渐摆脱了“中国的,就是落后的”和“爱国有罪”的深度自卑,用三体的话说,就是摘得了思想的钢印吧。亦如罗翔对自己爆红的解释,是对当下民众内心对公平和正义的期待的回响一样。

仁科还给许知远讲了两个有趣的理论,苹果理论和血缘理论。苹果理论是,社会规则和制度之类是那个被塑造出来的完美苹果,一个国家和社会,需要一个完美苹果作为标准,但它的周围也有许多不完美的苹果,这些不完美的苹果各有各的好并按自己的轨道运行着,不必因为那个完美苹果是个压迫,非要打掉它,自己这个苹果的好,并不一定非要反叛那个苹果。或许正因如此,无论规则如何变,五条人都能以自己的音乐讲述他们看到的某种真实和真理,并因为与生活捆绑而穿越时代。

血缘理论是说每个人都来自自己的祖先,一直往上推,人就来自最初那个单细胞。一个用40亿年进化来的自己,不只是当下的自己,仁科说,他除了这个自己,还有一个纵深的自己。于是,那个个人化的、自由的、权利的自己无法仅由时代凭空给予,还需要来自文明纵深和现实人伦场域的共同构建,理论和科学构建的完美框架或许只是空中楼阁。人更多是在“父亲的儿子和儿子的父亲”的叙事中,世代所有人的这种叙事所构成的正是这个几千年来人们“背靠大树好乘凉”和“破茧重生”的古老的文明。而五条人音乐的特点就是,与生活融为一体。

如果说许知远真正的有什么瓶颈,那仁科的这两个有趣的理论不正是对症下药吗。而仁科也不愧是哲学家仁科,墨镜、苹果、血缘三个简单的理论,就把纵向、横向和转折讲清楚了。

许知远称五条人是真正的庶民文化,可当下已经没有庶民了,全是大众,故而珍贵。而与庶民相对应的是精英,许知远如果真的以智识为业,那他的瓶颈或许就是精英的场域真空吧。

这期节目中的许知远不似工作状态,更像一次小镇之游,或是流浪,似乎是为了寻找一点某种情感的骚扰(触动)吧,或是完全不报希望的随意。夜晚之后,他和仁科在灯光疏离的广场上盘腿而坐,喝酒闲聊,如同少年伙伴的重聚,那么自由和真切,不知他找到了五条人身上那种生活的“感觉”了没有。而在他心里,也不知所期待的“狂喜”和几个小时后会到来的天明哪个会离他更近。

(许知远及五季十三邀的粉丝。。希望有机会再说“许知远的意义”~)