巴赫曼先生和他的学生 Herr Bachmann und seine Klasse(2021)

又名: 巴赫曼先生和他的班级 / Mr. Bachmann and His Class

导演: 玛利亚·施佩特

编剧: 玛利亚·施佩特 雷因霍尔德·沃舒奈德

主演: Dieter Bachmann Aynur Bal Önder Cavdar

类型: 纪录片

制片国家/地区: 德国

上映日期: 2021-03-05(柏林电影节)

片长: 217分钟 IMDb: tt14035048 豆瓣评分:8.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 在哪里才有家的感觉?在施塔特阿伦多夫这个有着复杂的排斥和融合外国人历史的德国城市,和蔼可亲的老师迪特·巴赫曼帮助他的学生们体会家的感觉。这些学生年龄在12到14岁之间,来自12个不同的国家,有些人还没有完全掌握德语。在退休之前,老师希望激发这些未来公民对不同工作领域、主题、文化和生活方式的好奇心。看完这部引人入胜、让人感同身受的纪录片,让人不由自主地意识到,如果所有的孩子都能有幸拥有这样高情感、有耐心的老师,冲突就能通过讨论得到缓解,约翰·列侬的"想象"就能成为现实。导演玛丽亚·斯佩德和摄影师Reinhold Vorschneider向人们展示了教育不仅是重要的,而且可以是一个壮观的过程-并将其精彩地呈现在舞台上,以至于电影本身几乎具有了某种英雄气概。

演员:

影评:

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film本文首发于公众号子非鱼,原文请戳:

并不是无知导致了从属状态(subordination),那些处于从属状态的人们实际上非常清楚从属为何物,他们了解他们的从属性。因此,问题的关键并不在于无知。对于那些处于被统治状态的人们,他们需要知道的,应该是他们是否自认为有能力自己去创建一个世界。因此,首要的问题,不是去了解我们以前无知的事情,我们意识不到的事情,就像阿尔都塞认为的那样。相反,我的意见是,重要的事情,是把自己视作一个这样的人,即可以打造出另一个世界的人,而这个世界将与现在这个令他们水深火热的世界截然不同。

--雅克·朗西埃(Jacques Rancière)

人们之所以团结,是因为他们是人,即互有距离的存在。语言不能团结他们。反而,是语言的任意,迫使他们去翻译,让他们交流各种成果,也让他们组成智。

--雅克·朗西埃, 《无知的教育者:智力解放五讲》(The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation), 1987

法国哲学家朗西埃在《无知的教育者》里描述的十八世纪法国教师Joseph Jacotot的“另类教育”,和今天德国黑森州北部小城施塔特阿伦多夫(Stadtallendorf)一位中学老师巴赫曼先生(Herr Bachmann)有许多相呼应之处。

在Maria Speth新作217分钟的纪录片《巴赫曼先生和他的班级》(Herr Bachmann und seine Klasse)里,我找到了理解今日德国的一些新的线索,关于教育(理念,制度)、历史、移民、家乡、种族观念等等。借助这些十二三岁孩子们和巴赫曼先生的互动,我也有机会重新认识自己和德国及德语的关系。来到德国两年半,通过做中文教师兼职认识一些德国小朋友,在大学也接触到许多刚成年或毕业多年返校求学的德国同学们,我经常想:

如果我在德国出生长大,接受“德国式”基础教育,我会长成什么样呢?

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film这个问题我至今没有答案,看完这部纪录片,我找到一种回答:如果我有个巴赫曼先生(Herr Bachmann)这样的音乐老师兼班主任,我的生命轨迹一定会有所不同。很多时候,巴赫曼先生和学生课上的交流及课后的单独谈话,都直直戳中我很多困惑不安和自我怀疑的点。也许因为部分的我和那些初到德国不久的孩子们一样,在陌生的环境里,需要尽可能地适应融入新环境,也要妥善安顿思乡的情绪,变动引发的强烈不安全感和新语言新文化带来的恐惧与“水土不服”。

我从一些孩子身上看到初中时候的自己,也从巴赫曼先生的回答里感受到真诚相待与尊重的力量。如果我在少年及青春期遇到巴赫曼先生这样的老师,我可能不会延续“自虐”和“狭隘”到二十几岁,能够在十几岁时开启“认识自己”的路,更立体地思考一些基本问题:“我是谁?”,“我和他人的关系是什么?”“另一人身上有哪些闪光点?”“我为什么不喜欢XX,这种不喜欢背后有哪些深层的原因?”

在中国南部小镇接受基础教育并在一座四线小城某重点高中接受“以高考为导向”的高中教育的我,在十八岁之前,几乎没有机会在课堂上接触到“认识自己”有关的知识。当然,我遇到过很关注学生注重平等和交流的班主任、讲宋词时会忍不住掉泪的语文老师,也从一些老师那儿获得很多鼓励与(学业为主)指点,但是,也许因为应试教育的压力,加上高考大省湖南的竞争激烈,多数老师会尽量避免花费太多心力进行学生的“情感教育”,而是专注在完成课堂任务,帮助学生“提分”。

在巴赫曼先生班上,成绩最好,功课几乎永远全A的女孩子Artenise也有我熟悉的“好学生焦虑”。老师让大家说自己的烦恼或缺点,Anastasia回答道:“我有时候没法好好照顾自己,早上不会好好刷牙洗脸。”听到这一回答,巴赫曼先生有些惊讶,这个总是微笑著、聪明、友善的女孩,也有“不会照顾自己”的一面,他请Anastasia详细说说。Anastasia说,如果功课没有按计划做完,或者某次小测试成绩不理想,她就会焦虑不安,会自责,会选择蓬头垢面“不梳洗”的方式来“惩罚”自己。

巴赫曼先生继续问:“那上次数学测试,Rebia得了第一,你会不开心吗?”

Anastasia点点头。

“Rebia有机会得第一,你不会为她感到开心吗?平时都是你第一,这是她唯一一次第一。其他时候,可能都是她处在’不开心’位置。”巴赫曼先生试著换个方式问。

“不会!”Anastasia坦诚地摇摇头,否定道。

“好吧。今天的人啊!”巴赫曼先生轻声感慨,可能孩子们身上这种好胜心理,有些超乎他的预期。

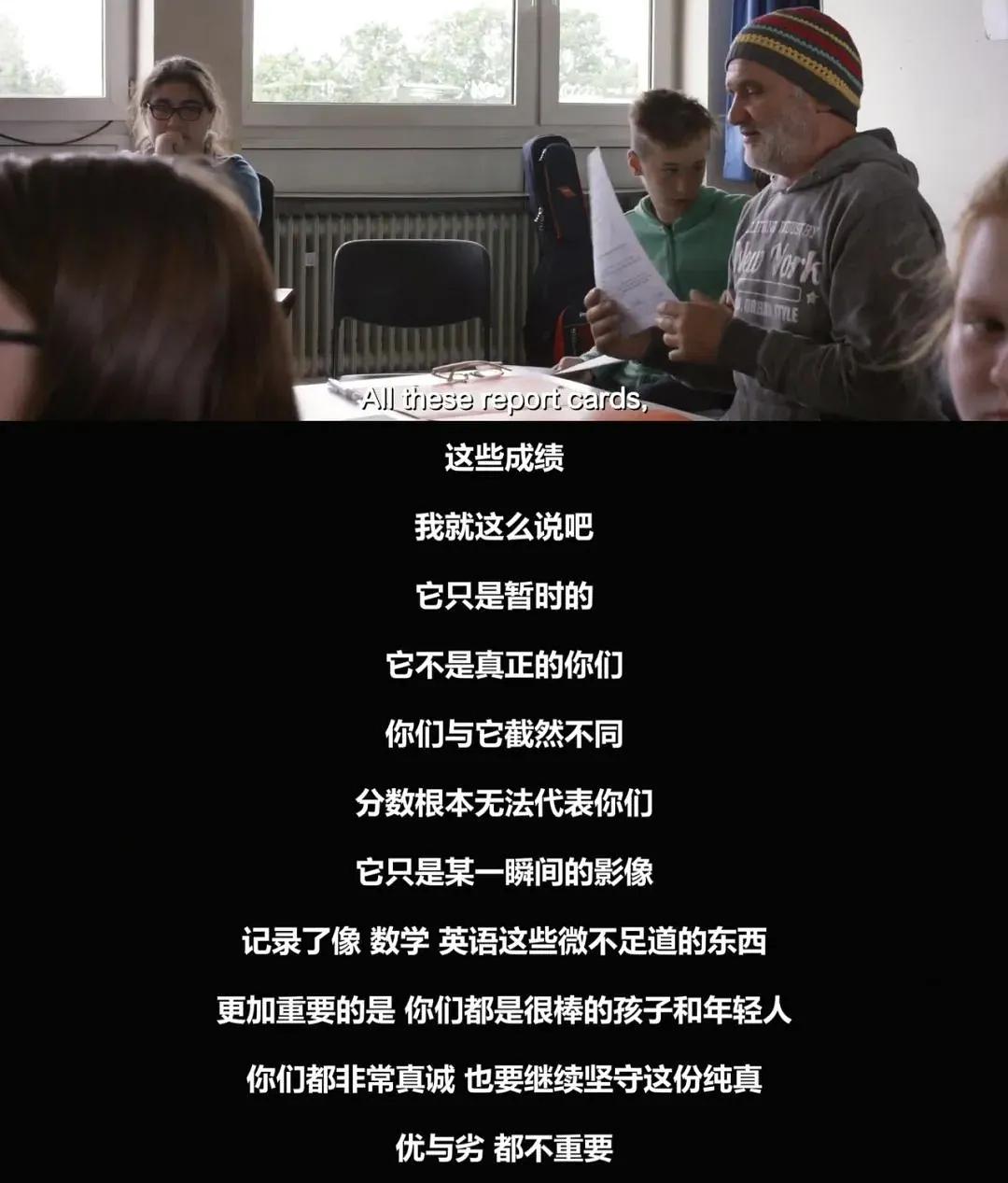

我身上也曾住著一个“必须第一”的好胜心极强的人格,这在很长时间里,成为我“安全感”与价值感的唯一来源。如果巴赫曼先生是我的班主任,我会听到他说:“这份成绩评估单是我给你们的’最后报告’,但是,它仅仅是一份即时反馈,它不代表你,它只是一个数字。你们是完全不同的个体,你们无法被成绩界定。...”他告诉学生,你这次成绩是D+,因为你努力了,我看到你的进步,这个“+”是给你努力的加分。“评分是很有难度的一件事,当老师这么多年,我也一直在学习如何打分。”

如果遇到巴赫曼先生,我大概会更早意识到,“成绩”只是个体成长与价值感的一小部分,我不必也不应该用“成绩”来绑架自己,我需要培养更丰富的各种视角,认识自己和他人。

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film另一次触动我的讨论是关于家乡(Heimat),这堂课由土耳其裔,在德国出生长大的德语老师带领。 跟随父母从摩洛哥移民到意大利,再移民到德国的Ayman说,他想念摩洛哥,因为那儿有他的家人。 一名来自土耳其的女孩说,她的家人也都在德国,但她还是想念土耳其,想要“回家”,因为那儿有祖父祖母的墓地。

另一个来自土耳其的男孩说,他的家人都移民德国了,故乡也没有祖父母的目的,“地理上”来看,家人都在他的附近。但他的身份认同还是“我是土耳其人”,他也想念“没有家人”的土耳其,因为“那儿有不一样的土耳其人。”而在德国,“土耳其人”好像只有一种。

“家乡”用土耳其语怎么说?德语老师问。

想念土耳其的女孩摇摇头,男孩也摇摇头。

德语老师说:“你感觉土耳其是家乡,但是你不知道土耳其语的“家乡”怎么说。家乡是很有趣的概念......我在德国出生长大,现在已经在德国生活35年了,我还是不觉得德国是家乡。去土耳其,我也没有回家的感觉。我属于哪里?是德国,还是土耳其?”...

这样分享式的讨论是珍贵的,语言课不仅仅是“单词和语法”,也是一种珍贵的、敞开式的跨文化交流,孩子们在交谈中了解身边同学的过去/困难/当下想法,也拓展自己对于“家乡”的认知与感受。对于土生土长的“德国孩子”来说,他/她们也许借此更理解其他同学的困难,不会再因为某个人糟糕的德语而恶言相向或是嘲讽欺负对方。 在学期末尾,巴赫曼先生也和正在进入青春期的孩子们开展一场关于性别,家庭,亲密关系的讨论。来自保加利亚的男孩Hasan说,不存在“好看又好相处的女性”(schön und nett),未来不想结婚生子,因为家庭是很大的麻烦,女人是麻烦,妻子会要求自己做各种事情......

听著Hasan的“女性麻烦”说法,Stefi很不满,(非常有“女权意识”地)反驳道:“当女人遇到男人,才是麻烦的开始。男性才是麻烦,在家只知道享受,把一切责任都丢给妻子。”

巴赫曼先生提醒两个同学认真听对方的观点,了解“对立的视角”,并引导他/她们以友好、尊重地方式去“辩论”。最后,这场讨论以“潜在哲学家”Jamin对“论战”的点评作为收尾句:“理想和现实总有落差,我们设想的理想伴侣,不可能出现在现实生活里。”

也许经历有限的孩子们会继续沿袭自己的思路,开始发育的身体,伴著开始萌芽的关于“异性/同性”的好奇与对“理想伴侣”的想象。至少,这一讨论可能成为他们诸多刺激的一种,让他们更包容地看待差异和“期望”的不对等。

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film

Herr Bachmann und seine Klasse, Filmstill ©Madonnen Film社会学专业转向教育学/教师专业的巴赫曼先生,对于学校作为“机构”这一制度安排一直持怀疑和反对态度,之后成家生子,迫于“生存”需求选择了做教师,一个他从未有过好感的职业。当老师后,他从最初的对“机构”的批判和无力感,到后来慢慢找到在自己的岗位上进行(微小)“教育改革”的方式。很长时间内,他被朋友视为教师群体里的“外星人”,因为总是尝试做一些教师“本职”之外的事情。而巴赫曼先生通过多年实践,越来越感受到这种“顺势教育法”的价值: 我和他们“共事”,而不是对抗他们。 I’m working with them, not against them.

上音乐课时,他发现,当自己弹奏一段复杂的吉他旋律,孩子们跟不上,就开始走神或是产生消极情绪。慢慢地,他学会“降低期望”,降低自己的和学生的期望,从最简单最基本的东西开始教,顺著课堂的走向,引导学生们深入一些具体的知识点和问题,激发孩子们的探索欲和对事物的兴趣,并帮助他们和自己的兴趣点(唱歌,吉他,钢琴架子鼓等等)从专业的/情感的层面上建立更深的联结。

退休前和同事聊天,巴赫曼先生开玩笑道:“学校是我至今以来最长的一段“亲密关系”,我已经当老师十七年了。”在这段“亲密关系”,他遇到各种文化/家庭背景的学生,努力去理解每个人的独特点,兴趣点和难处,把班级这一由教育机构人为(随机)设定的“基本单位”,变成一个有机的生命体,孩子们在其中感受到爱与归属感,也在其中慢慢探索自己。

没错,我知道,很多人可能说,巴赫曼先生的教育不适用于“中国国情”,不仅是因为中国人多,很难做到类似德国十几个孩子一个班的“小班制”,也因为,老师没法只是用可量化的指标(成绩)去衡量“学生的进步”,而是把每个生命视为独特个体,立体地去认识和欣赏他/她,发现他/她(缓慢/微小)的努力和成长。

对教育者和学生而言,这都是困难的。但同时,这种“全人教育”是有趣的、充满活力的,很可能比单纯“好成绩”更深刻地影响一个人的成长。它也是没有终点的,无法“毕业”的终身学校。

长到25岁,我慢慢意识到,对我(或许有很多我的同类)而言,最不费力的是“好成绩”,最有挑战的是真诚地、投入地去生活、感受和经历。巴赫曼先生只有一个,我也希望成为小溪先生一样的教育者,结合我的经历思考与专长,去启发更多生命,找到属于自己“打开”方式和兴奋点,投入到具体的事情,尽可能地活得丰富和富于“原创精神”。

愿你也可成为你自己和身边人的巴赫曼先生。

Somer

6.3.2021

在夜幕尚未褪尽的施塔特阿伦多夫,人们忙碌的一天已经悄然开始运转。公路上零星的车辆相向而驰,老式公寓屋顶的烟囱冒起了炊烟,面包店在紧锣密鼓地准备着早餐,期间不时有顾客光临。到站的巴士上,学生们正井然有序地下车,迎着寒冷,朝教室的方向走去。

来到教室的学生们并未得以顺利入座,因为有人违反了课堂纪律,在进入教室时说话,巴赫曼先生要求学生们重新进一遍教室。直到清点确认学生人数后,巴赫曼才放松一口气,让睡意惺忪的学生们再眯一会。巴赫曼的精彩课堂就此拉开帷幕。

玛利亚·施佩特导演以这样一个冷峻、严肃又不乏温暖的开场,恰到好处地宣告《巴赫曼先生和他的学生》的精神气韵中印刻着独属于德国电影的基因。

这部在年初柏林电影节斩获评审团奖的纪录片,有着令人劝退的长达217分钟的片长,而它仅仅只是讲述了一名德国中学教师和他的课堂。乍一看,这似乎又是一部为电影节定制的、将观众撇除在外的冲奖片。

但各个渠道极佳的反馈都在证明,事实并非如此;这部电影几乎是这届柏林电影节上观众评价最好的作品。即便它的聚焦点缩窄到一间教室里,但奇妙的是,在这里我们却能看到更多课堂之外的东西,看到比虚构的剧情片更精彩、更有力量,也更发人深省的瞬间。

非同寻常的巴赫曼先生和他的学生

巴赫曼和他的学生,并非我们以为的普通的老师和学生。巴赫曼本人在进入教学岗位前,曾经辍过学,还做过歌手和雕塑家,他对教书育人并不是太感冒。让他走上这条教育道路的重要原因,仅仅就是为了养家糊口、维持生计。

而课堂上的十几位学生,是来自土耳其、俄罗斯等多个不同国家的移民二代或三代,他们之间有着不同的文化习俗、语言和宗教信仰,他们的父母则大都在施塔特阿伦多夫做劳工。

因为移民背景,学生们的家庭情况大都不太乐观。在这充满文化陌生感的国度里,他们找不到自信,常常因此而放任自己堕落。也因为移民背景的不同,他们经常会在某些个话题上产生激烈的矛盾,不能相互理解,不愿意给予有需要的同学帮助。

这样的课堂上,争吵总是难以避免。疏导学生和谐相处、彼此理解,给他们的未来规划指引方向,是学校教育的责任;而作为教师的巴赫曼,则是促进这一切的必要一环。

放任与管束之间权衡的教学方式

不同文化背景下的学校教育有不同的模式和理念。中国的学校教育更强调的是规训服从,学生和老师之间很难做到身份的僭越,和学生做朋友、尊重学生个性……诸如此类更现代的教育理念尽管一直在被倡导,但真正实践下来的教师却少得可怜。

热门电影《少年的你》

热门电影《少年的你》有时候,教师更像是授课和布置作业的机器,而学生是消化执行任务的机器。因此,即便义务教育普及这么多年,关于什么样的老师才是好老师、什么才是好的学校教育,在中文互联网始终有着热度高居不下的讨论。

周浩导演的纪录片《高三》

周浩导演的纪录片《高三》巴赫曼作为教师的可贵之处就在于,他做到了对课堂上每位学生的关照,跟他们做朋友,给予他们足够的自由度和意愿选择权,让他们各抒己见,甚至可以在课堂上做出出格之举。

整个课堂上,从移民问题谈到宗教信仰,从宗教信仰谈到性取向和爱,每个讨论都会有正方辩手,也必然有反方辩手。巴赫曼时常作为旁观者观看学生辩论,只是偶尔提一提意见。

在看似“放任”的教育方式中,巴赫曼也保持着自己作为教师的清醒和底线,在“育人”上绝不含糊。巴赫曼曾在课堂上询问学生们,对两个男孩或两个女孩之间亲吻的看法,有学生对此非常得不理解,甚至觉得恶心。

从“尊重学生”的角度出发,巴赫曼似乎不该干涉学生的个人看法。但教书育人的本职让他不能就此打住,他继续询问学生觉得恶心的理由,直至陷入你不服我、我不服你的尴尬僵局。

就像影片开场时因为学生进教室时说话,全班都得重新进一遍教室。巴赫曼在他制定的重要规则上、在育人的根本上,永远都不会做出让步。

该给予学生自由的时候给予自由,该较真的时候较真,不把教师身份当作特权使用,也不忘记教师之本,这是巴赫曼在放任与管束之间彼此权衡的教学态度。我们很难称巴赫曼是伟大的教育者,但可以确定的是,他是一个难得的好老师。

移民,是德国的危机还是机遇

学校教育之外,影片的另一层探讨则是难民、移民问题。拥有七成以上移民背景人口的施塔特阿伦多夫,某种意义上即是移民政策下德国的缩影。

这座多移民工业小城面临的问题,也是德国正面临的问题的具体化。移民的引入,尤其是过去中东局部战争导致大量亚洲难民的涌入,对德国的社会稳定和社会发展有着重要的影响。

德国过去的人道主义难民政策在国际上获得不少赞誉,但落实难民的安置、医疗、教育和就业保障,预防不同种族、社会制度和宗教信仰间的冲突,也始终是难以根本解决的问题。

显然,“民族融合”是德国必然长期进行下去的社会主题。即便像美国这样的移民史贯穿整个国家历史的移民国家,民族融合也只做到了价值观上的大致统一。越是下沉生态,不同肤色种族间越是处于割裂的封闭社区状态。

2015年难民潮期间,“难民毁掉德国”的消极论调在德国引起过挺大的骚动。如今看来,默克尔对难民接受政策的坚持,显然并没有让德国陷入难民危机中。

欧洲普遍的低生育率和老龄化导致的劳动市场缺口,在难民、移民政策下反而迎来潜在的机遇,影片《巴赫曼先生和他的学生》即是这种机遇下诞生的电影。

透过《巴赫曼先生和他的学生》,我们可以看到不同文化、信仰背景下的学生们汇聚一堂的可能性,而德国的未来似乎也在这个过程中变得豁然开朗。

在巴赫曼这样有趣、富有责任心和智慧的老师的引导下,在德国本土学校教育的促进下,移民二代、三代相较于他们的父辈,在这片土地上将会更自信地成长。他们的文化身份也将随着学校教育而找到一种新的认同感,民族融合在学校教育过程中正悄然进行。

作者| 多尼达克;公号| 看电影看到死

编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处

日前,在今年柏林国际电影节获得众多好评的纪录片《巴赫曼先生和他的学生》(Mr. Bachmann and His Class)终于来到北京国际电影节参加展映。众所周知,纪录片入围三大电影节主竞赛单元殊为不易,而能以三个半小时的时长入围就更是难上加难。不仅如此,影片最终还获得了评审团奖,这只能表明其质量之高已经完全无需置疑。影片意旨丰富、层次多样,217分钟分秒都是精华,每一个完整的部分和段落也都构成了导演玛利亚·施佩特(Maria Speth)关于德国历史和当下议题的重要表达。

玛利亚·施佩特一直以来被归入“柏林学派”,在学术和评论界,“柏林学派”的电影“采取一种极端主观的视角对主题进行处理,旨在对社会状况进行一种普遍共通的刻画。”不过,“柏林学派”并不是像法国新浪潮那样的“运动”,也不是倡导某种特殊电影哲学的导演联合,它更多是让德语电影评论重新回归到德国电影中来,而该学派自90年代开始也的确在德国引发了关于电影这一艺术形式的社会意义的讨论。

在被归入到这一学派的导演中,最著名的包括克里斯蒂安·佩措尔德(《温蒂妮》)、玛伦·阿德(《托尼·厄德曼》)、安格拉·夏娜莱克(《我离家了,但……》)等等,近几年来,这些导演纷纷在欧洲重要电影节崭露头角,德国本国的柏林电影节往往是他们的福地。不过,“柏林学派”非常松散,很多被归入该学派的导演甚至不愿承认与这个标签有任何瓜葛,而更愿意强调自身的表达及其独特性。因此,“柏林学派”现在基本已经成为一个历史概念。玛利亚·施佩特这部作品同样很难也不必贴上这样一个标签,然而就“柏林学派”对社会的观察和探究而言,这部作品又可以说是和该学派某些作品的理念一脉相承。

玛利亚·施佩特2000年以来拍摄了多部电影作品,《巴赫曼先生和他的学生》是她的第二部纪录长片。影片将我们带到德国著名的移民城市斯塔特阿伦多夫(Stadtallendorf)。施佩特和影片主人公巴赫曼先生是多年的朋友,这种信任关系使得后者同意前者跟拍这个班级的教学情况长达两年。在这里,跟随父母从意大利、土耳其、俄罗斯、保加利亚等欧洲各国前来德国的二代移民从零开始,由于他们每个人家庭状况不尽相同,德语水平和学习能力也不尽相同,因此也就各自面临着不同的学习和生活问题。巴赫曼先生作为他们的主管老师(教授多门课程),所要做的就是了解每个人的情况,和其他老师通力配合,让这些孩子能够慢慢融入到德语社区和环境当中,然后找到适合他们学力水平和意愿的不同等级的初中。

随着纪录片的逐渐展开,巴赫曼先生和几个学生的形象逐渐丰满起来,观众也随着施佩特的一点点捕捉孩子成长的点滴。虽然并没有像今年柏林金熊奖作品《倒霉性爱,发狂黄片》(Bad Luck Banging or Loony Porn)那样,用完全不同的材质去拼贴出一个关于女性社会地位的激进表达,但《巴赫曼先生和他的学生》同样是一部具有强烈政治色彩的影片,只不过施佩特是将这些观念掰开揉碎放入到巴赫曼先生的整个教学过程当中,将现实与历史勾连起来,形成了某种历史社会学调查。关于怎样讲述德国历史才能更加生动,才能摒弃那些陈词滥调和不甚体面的感动,施佩特做出了一个相当优秀的范例。

在影片中段,我们可以看到这个基本由二代移民构成的班级前往当地博物馆参观,工作人员向他们介绍了斯塔特阿伦多夫的历史情况:这座移民城市原名阿伦多夫(Allendorf),在1933年纳粹接管之后这里建成了两座大型炸药工厂,二战爆发之后,纳粹又把被占领国工人强迫输送到这里进行劳动,并为之建设了集中营。通过这样的段落,施佩特不仅表明斯塔特阿伦多夫的强迫性移民历史与当下移民之间的关联,同时也是在暗示德国有义务和责任解决这些历史遗留问题。显然,对施塔特而言,片中的巴赫曼先生所要做的也就是要拨乱反正,彻底颠覆从前移民在此处受到的不公正待遇。而直到影片后段,我们了解到巴赫曼先生本人也并非土生土长的日耳曼人,而是被纳粹强迫改姓的波兰裔劳工的后代。

从这个角度上说,巴赫曼先生这个国族混杂的班级(包括他自己)首先是一段痛苦历史的延续。不仅如此,这个班级也可以看作是一个浓缩版的德国社会:在某些段落里,学习成绩成为一种“阶层”,移民学生因为成绩不好,而受到班里本土学生的嫌弃,巴赫曼先生希望能有人对其给予帮助,但一个本地男生表示拒绝,认为对方考得不好是她自己的问题,与他人无关。从这里我们也多少能看到一些排外和自利的萌芽,巴赫曼先生则严厉指出,作为一个班级应该团结一致,帮助刚刚来到德国的同学。在这里,施佩特其实是借巴赫曼先生之口传达出了她自己关于历史和政治问题的看法,也是暗中驳斥了德国右翼在难民/移民问题上的态度,扇出了一个响亮的耳光。

在片中,巴赫曼先生的班级更像一个生活空间,一个大的家庭,而非一个完全一板一眼有严格纪律的、普遍意义上的班级。这里有休息和娱乐的空间,学生可以在教室里的沙发床上睡觉,也可以随着巴赫曼先生一起演奏乐器。教师跟家长之间也建立起非常友好的关系,在很多段落里,巴赫曼先生都和家长、学生二人共同对话,了解他们的家庭状况,给出最好的升学建议,甚至给家长和学生以最大程度的鼓励。巴赫曼非常善于营造良好舒适的环境,而这对于一个国族成分极其多样化的班级来说至关重要:只有在这种环境下,各种不同的文化和宗教传统,才能走向融合、理解而非对抗和分裂,教龄将近20年,现在已经将要退休的巴赫曼才得以让学生和他们的家长最大程度地接收到他的善意。

对巴赫曼先生而言,与其说课堂或者教学空间是一个传授知识的地方,不如说是一个树立最重要、最基本价值的场所。影片后半段,施佩特让影片渐渐脱离历史,镜头中的巴赫曼开始触及当下欧洲以至世界范围内的诸多议题,比如点燃关于性别平等和婚姻观念的争论——男女学生两方不断论辩两性对家庭的贡献,并且逐渐体认到对方在社会和家庭中的重要角色;而在关于性向的争论中,巴赫曼先生反复追问“为什么两个女人不能相爱”,迫使学生动脑思考、进行思辨。在这些过程中,这些二代移民缓缓地构建出一套如何对待他人、如何认同自身,如何看待性别、民族差异的基本价值,而对于一个刚刚开始认识世界的孩子而言,这种思辨性的人本主义教育显然将在他们今后的人生中发挥巨大的作用。

可以说,《巴赫曼先生和他的学生》是一张欧洲社会议题的详尽试卷。它测验的对象首先是德国人,但影片考验的更是所有看过它的观众:它敦促你思考如何在这个价值驳杂的世界当中找到不变的善良与正义,敦促你成为一个“更好”的人——至少仔细想一想,到底什么才是“更好”。

“这些分数它只是暂时的,它并不是真正的你们。你们与它截然不同,分数根本无法代表你们,它只是某一瞬间的影像,记录了像数学英语这些微不足道的东西,更加重要的是,你们都是很棒的孩子和年轻人。” 巴赫曼最后戴上保加利亚男孩送给他的保加利亚帽,坐在空荡的教室的一幕太让人动容。

中间巴赫曼问孩子们对于两个性别相同者相爱的看法,好几位都回答感到很恶心,巴赫曼没有评价,也没有给出结论,只是不断问他们为什么这么想。这种integration教育给移民孩子们持续地提供平等对话、化解矛盾与偏见和彼此关爱的环境,反思自己从小接受的教育从来都是分数代表了我,真正的我就此隐形了。

去年在德国交换时我有幸接触了当地的一个杂志社的编辑,杂志名叫《Grenzenlos》(无界)。团队是由当地难民、移民和不同背景人士等组成,我是第一个加入他们的中国人。当时德国第二波疫情还未到来,我和编辑在办公室交谈,她向我介绍她创办杂志的理念,一方面是基于柏林墙倒塌的历史,另一方面她希望通过这本杂志为各个来自不同族群的人提供发声的平台,书写其所在群体的故事,文章刊出时会同时使用德语和作者母语。她希望不同群体之间的界限和壁垒能够突破。唯独可惜的是,很快第二波疫情大爆发,线下接触被禁止,没能有机会接触更多当地人。

疫情让这样的融合课堂变得不再可能,可以想见过去一年移民和难民孩子没办法去课堂有多痛苦。

Integration statt Segregation!(要融合不要分离!)