我们的一天 우리의 하루(2023)

简介:

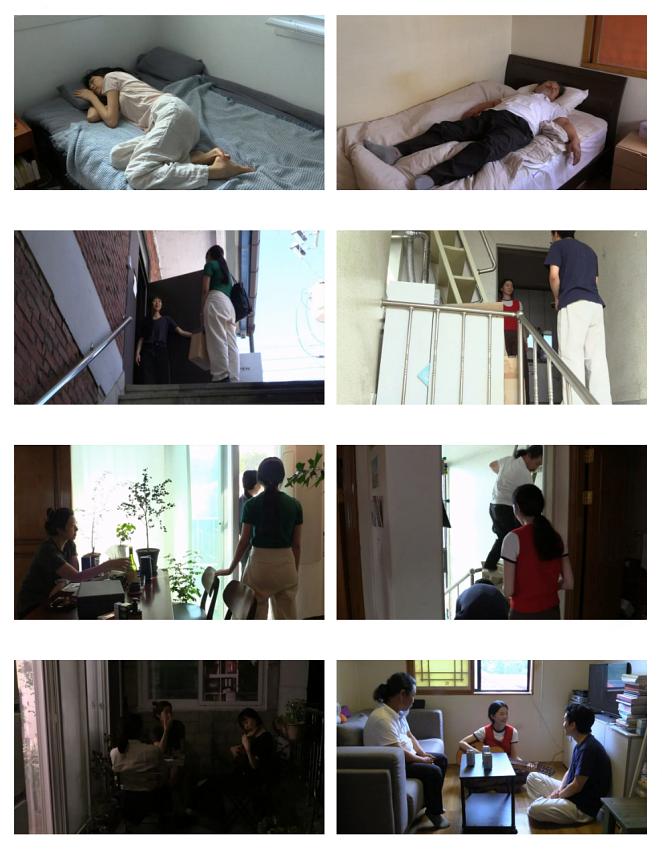

- 女演員回國後住在朋友家,逗逗胖胖的貓咪,與想入行的表妹見面,還好像感到園裏的花跟她說話。男詩人獨居,女生來拍他的紀錄片,年輕男演員登門拜訪,詩人為了健康理由戒煙戒酒,但言談甚歡下又重拾杯中物。兩個平行小故事,都發生在一天內,看來無關又似有呼應,主角吃麵都愛加辣椒醬,也剛巧都有個不常彈的結他。洪常秀拍完《水中鏡花》(47屆),再次包攬編導攝影剪接美術和音樂,彷彿無招勝有招,讓金珉禧與奇周峯在各自的細碎生活對話裏,看來雲淡風輕,卻散逸魅力。

演员:

影评:

《生活的发现》可能是我看过洪常秀的电影中极其沉重的一部,落魄演员金俊淳在两段复写的情境中似乎对生活发现了什么,一场很超现实的大雨袭来,兜兜转转走向无解的境地,洪常秀以这种残忍的手段也让观众完成了对生活的发现。这是洪常秀中前期非常倚赖而又娴熟的创作思路,构造一个聊天的场景,在东扯西扯的对话中找到了一个情绪堆积的瞬间,“我想问你一个问题”,伴随而来的通常是爱或者生活诸如此类的宏大问题,困境出现了。为什么会觉得难受,因为洪常秀关闭了情绪排解的出口,来自生活的威胁始终悬在人物上空,当然也被我们所清晰看见。在《我们的一天》中,也有这样的场景出现。诗人手握无酒精饮料,跟年轻人谈到了他的女儿,聊天逐渐走到了一个尴尬的境地,诗人抬手扶额,两位年轻人露出了尴尬表情,而后诗人要男学生问出他想问的“宏大问题”,按照以往的方法,情绪已堆叠到那个点了,正在等待给出最后一击。

继续看,女学生打开她的摄影机,走到我们的对侧,蹲下-坐下,阳光打在她微笑的脸庞上,这时整个场景被重塑了,或者说是翻转了,即使在这一幕的收尾诗人说出了“生命短暂…”那一论断,我们会得到一丝迟暮或者难以排解的心绪吗?在女学生拍摄的画面中,没有了前面“女儿”尴尬的话题,只有一段老诗人对年轻人的教诲(这个拍摄距离感觉只能拍到诗人上半身,还是大仰角,有点幽默),这才是我们所看到的,也是洪常秀如今轻松心态的展示。

蹲下,这是一个很微小的动作,在相对静态的发展路径中(摄影机对准了镜子,一个美妙的镜头;镜头往后拉,阳台、绿色、阳光;开阔的阳台,同样有一缕阳光;累瘫倒在地上的女人)出现,介于摄影机主体与观众之间,代表了观察的转变—情绪定调。在观察金敏喜逗猫猫时,我们还对她的身份不得而知,带来的是于日常生活中的沉浸感。

结构也是值得注意的,也是他电影中最为津津乐道的一部分。在他的近几部电影中,强烈的结构外在干涉不见了,取而代之的是叙事技巧(引见)、顺其自然的场景更迭(在你面前,小说家的电影、在水中)、空间探索(塔楼上),他对故事的掌控只是通过积累来形成,在某一电影内没有明显风格断裂(内部形成风格差异的有剧场前、这时对,那时错等等)。《我们的一天》伴随着总结式的字幕卡进入场景,又在一个较为突出的节点戛然而止,进入了仿佛平行时空般强对偶的另一场景中。这是他的融合,拿回了前期的强烈结构外在干涉的设计做框架,但仍保留了近几年他电影中的倾向—字幕卡所说的与我们感受到的并不一致,中心思想式的概括不能在影像中轻易摘出。即便洪常秀在两个平行故事线中加入了很多“巧合”(有的简直一模一样),但这两条线始终是独立的,没有偶遇,没有时间错乱(自由之丘),没有梦境,没有任何实质联系。两个平行故事构成了“观看”的游戏,越过情景内部的文本,只需要一勺辣酱,两个平行故事产生了共振。共振还存在于洪常秀纵向作品序列当中:《在水中》的演员也是以演员身份出现,诗人与他的对话不就是《在水中》所告诉我们的吗;当金敏喜拿起吉他,如同《在你面前》的李慧英边说“只会一点”边弹奏出音符,不同的是洪常秀没让金敏喜的弹奏持续多长时间就打断进入下一幕,因为我们都知道李慧英与权海骁在吉他声中想着什么。

生活的发现,如果非要说出我们发现了何物,那一定是“当我们沉浸在生活中时,我们无法察觉生活是什么”。洪常秀通过抹平生活当中存在的人为造成的间隔,比方说对过去与未来的执迷,给予我们具体地感知到生活。“寻找意义是一种懦弱”几乎成为了此电影的标语,洪常秀剥去了面纱,让我们面对所有事物的“现在”,从这一刻起叙事不存在了,剪刀石头布这种简单而又即兴的游戏成为了中心,完美捕捉着人沉浸在即兴游戏(生活)中的愉悦,与《夜与日》中两个男人在咖啡厅即兴出现的掰手腕角力完全不同,洪常秀或许真的放下了对因果的执迷,真正从容的进入到生活当中去。

黄昏时分,在天台抽烟喝酒吃着炸鸡,对于人生这一宏大命题来说没有任何意义,更是诗人的身体状况所不允许的,但洪常秀已经不关心这些,他回旋至生活的一侧,在给予观众一个无需思考的画面后,伴随两声鸟鸣,我们都完成了对生活的发现。

文 / Annihilator

全文约2400字 阅读需要6分钟

*本片中文字幕请点击获取。

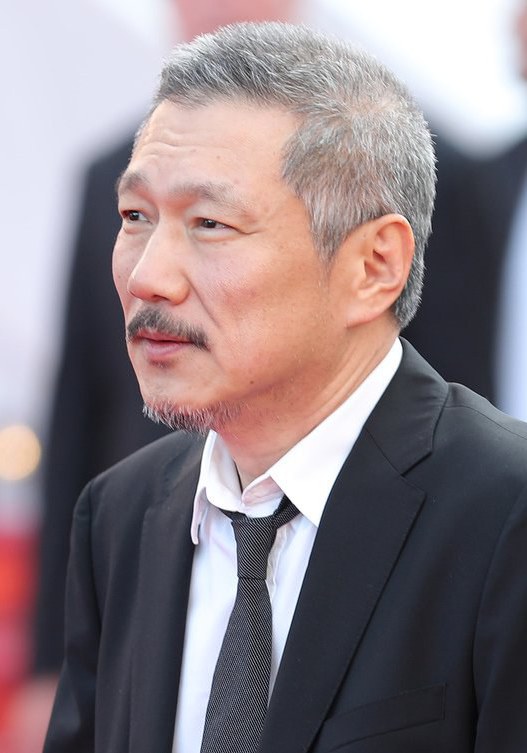

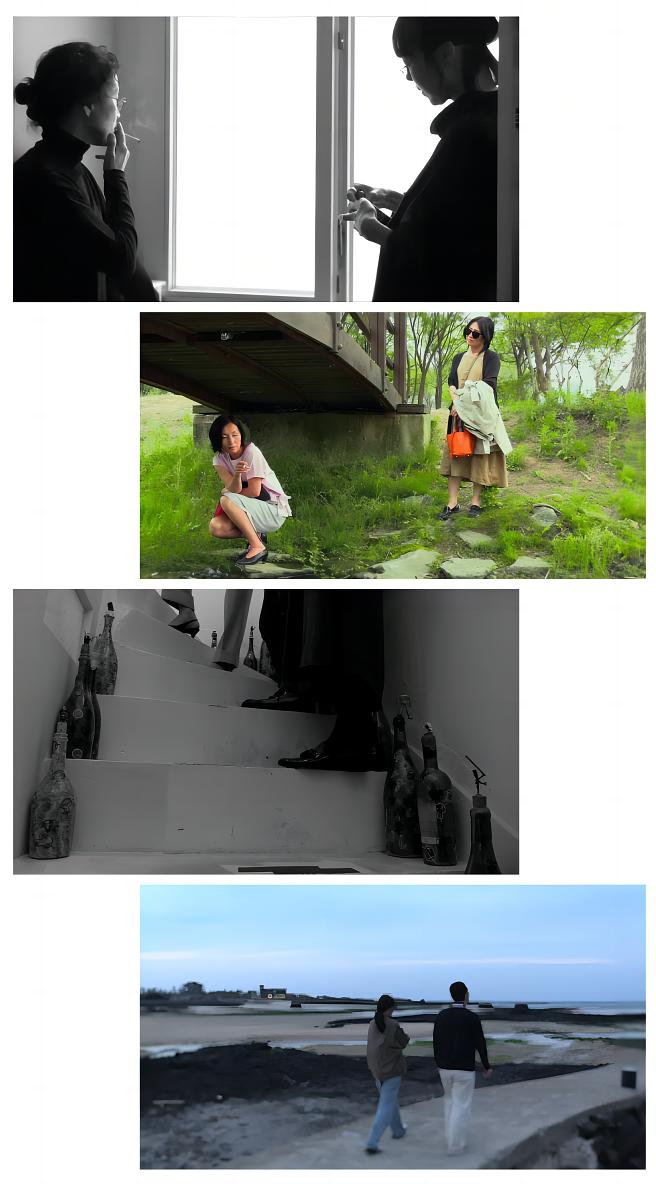

字幕卡。音乐。窗外透入过曝的清冷蓝色,女人坐在桌前把玩着鞋模;她抿了一口酒,起身走向画面左侧,镜头随之摇动,我们看见昏暗的玄关两边放着鞋架,其上整齐得排列着一双双款式时髦的女鞋。女人蹲下身换上其中一双,以各种角度比划、观察。音乐在这时停下了,画外传来一句慵懒的女声:“为什么不叫醒我呢?”镜头随着女人转回了方才客厅的桌子,我们看到桌对面幽灵般冒出了另一个女人,她盘坐在椅子上,将垂落在一肩的头发盘起。没关系,我们并不是必须知道她是谁(虽然有些人已在心里暗暗欢呼),因为在二人浅谈片刻后,电影真正的主角在桌下悄悄起身溜出画外,将镜头牵至了右侧,带着我们看向客厅更宽阔的前部,在这里,一面镜子将左侧的玄关映入空间的纵深之中。猫咪安静地在地毯上走动,走到镜头中间,又钻回桌下,尾巴扫着锃亮的木地板;从女人们的欢声笑语中,我们得知它的名字是“我们(wuli)”。嗯,这是“我们”的一天的清晨。

在《我们的一天》这个美妙的开场中,我们看到了什么?如此毫无保留地简单、直接甚至粗拙的影像,充满传统意义上的失真和失误(错误的取光、卡顿犹豫的摇镜),但反过来被把握为一种无拘束的轻盈——自疫情期间洪常秀在其作品中身兼六职(制片人、导演、编剧、摄影、剪辑、音乐)开始,我们已逐渐熟悉了他所迈向的这条独属于当代数字电影的激进影像路线。但与其作品内部所构建的电影哲学完全相同的是,洪常秀的电影在表面上的重复中总在生成新的差异,因此实际上,每部新作在影像上的尝试方向都有所不同:《引见》模糊的白,《在你面前》过浓的绿,《塔楼上》坚实的灰,《在水中》虚化的蓝……《我们的一天》有着近作中最为低调和浑浊的色彩和质地,但这并不影响洪常秀在朴素的生活场景中提炼出令人着迷的视觉;一点奇异的抽象性也许只需要一个绿色酒瓶的小小点缀。

当然,比起单纯摄影层面的美学实验,更值得注意的是洪常秀进行场面调度的方式:一个长达六分钟的定机位镜头,通过简单的摇镜将一个完整的空间划分为不同的角落,不疾不徐地连接起它们——不过,称这种策略为“连接”空间的不同局部,显然是从结构的高度俯瞰的观察;如果我们采取历时性的视角,更好的说法是:空间在影像的变化中不断更新着自身。在最开始,我们只看到一张桌子和透光的窗帘,随着镜头的移动,我们发现了一座鞋架,等再回到桌子时,一个新的人物已经出现;而当猫猫带着我们走到镜头的另一边时,刚才的玄关重新出现在了镜子的深处。我们对这个空间的概念和知觉随着镜头的依次揭示而逐步得到更新——不只是单调递增,而是螺旋向上,不断返回到原点并发现差异的产生。

我们不妨回想,一个经典的洪常秀式情境(在其五到十年前的代表作中可以频繁找到)是如何得以构建的?对话与情节并不是在结构层面进行组合,而是在一个历时性的观看过程中不断被添加至情境之中;并且,新的信息并不是被垒在旧地基之上的新砖石,而是如同滴入清水的墨水一般,与此前构建的一切发生化学反应,从而更新了整个情境。短小精悍的《引见》以近乎游戏性的强度展现了洪常秀的这一特质,以至于每一个新段落的出现都在勉力撬动观众此前对电影形成的认识。然而,《引见》之后,洪常秀对文本的兴趣明显不断减弱,到了《我们这一天》,除了几个大的情节节点之外,情节与人物关系几乎完全静止、没有任何发展,人物之间的对话也都只是徘徊于敬语与客套之间;与此同时,洪常秀的注意力越发移向了在此前作品中仅作为情境的背景板的空间(《草叶集》咖啡馆里的抽象舞台),我们不再能辨识出一个独立于空间的预设性的文本,如今,空间与它内部的情境、人物和故事浑然一体地在电影中生成。于是,我们发现《塔楼上》的三层塔楼与《在水中》的济州岛的海与天空成为了电影实质上的主角;但如果说这两部电影是以某个宏观、总体且固定的概念——建筑结构、虚焦——来统御影像的话,那么《我们的一天》则延续了洪常秀电影以变化与更新为核心的影像建构机制,只是对象从文本-情境变成了空间-情境。在《你自己与你所有》中被用于展现人物的主观幻想的摇镜(在《偶然与想象》中被滨口偷去),现在被用于在反差中揭示出人物在空间中的轨迹;变焦拉镜头与景别的扩增也不再被用于将叙事意义上的“环境”纳入情境,而是让金敏喜得以走向前景,蹲下观察风中颤动的绿叶。人物们从谈话的桌上起身,打开客厅与阳台的推拉门,在原本闭合的空间中打开一条狭窄的、过曝的缝隙,猫咪也正是从此处逃向了空间之外。

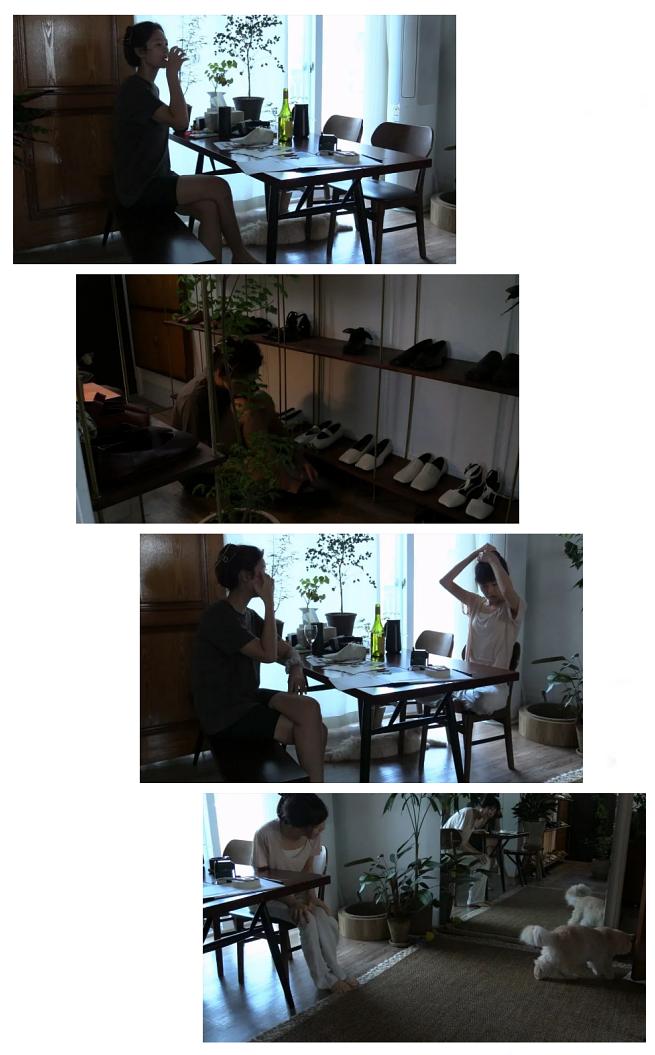

然而,以上只是《我们的一天》一半的故事;在金敏喜与猫咪的一天之间,还穿插着另一天——年老的诗人与他的后辈们度过的一天,由拉面、无酒精啤酒、炸鸡、猜拳、元电影以及喋喋不休的说教组成的一天。起初,老人与年轻人们之间的奇怪张力是有趣的,但不过多久我们就失望地发现,洪常秀似乎不打算为这组关系添加任何新的东西,一成不变的空间中不断同义反复的谈话令人迅速从熟悉走向厌倦。更糟糕的是,这一半电影,尤其是在最初两幕中,似乎力图成为与前一半严格对仗的倒影(尽管我们无从猜测二者事实上的拍摄时序):同样的睡觉,同样的上楼与开门,谈话的场景同样从室内走向室外,甚至同样有一把吉他。但是,通向屋顶的楼梯远没有阳台与客厅的推拉门那么具有空间层面的流动性,而重新抽烟喝酒的快乐也比不上猫咪的失而复得带来的温暖;这种低浅的摹本没能在重复中获得差异的生命力,反而使得其原型也一并被捆绑入了一个完全不必要的二元结构,连同作为结构联结点的、对人物心理做出事先评注的字幕卡一道,将电影推向单义的一极。

《我们的一天》的矛盾之处正在于此:一方面,第一个故事聚焦于空间的自我更新和事物的变化,在作品序列里是全新的气象;另一方面,借助第二个故事,这部电影又回归了最保守的、甚至可以追溯至其最早几部作品的工整结构策略。对洪常秀这部新作的最恰当形容或许是:半部“猫咪电影”(不断逃逸与变幻)与半部“老人电影”(静止、封闭)的奇怪结合体。

评分表

往期推荐

作为一个曾经的洪尚秀影迷,也只能说几句不痛不痒的话。

洪尚秀2017年的《》大概是一个分水岭,这以前的电影重故事情节,这以后的电影偏记录片风格,甚至有点索然无味。

2017年以后,个人偏爱《》和《江边旅馆》,因为二者都具有一种“孤独而唯美的意境”。而且影片的精髓就在海报上。他用一个意象,反复摩擦观众的神经,直到让你沉迷于此。

金敏喜,几乎是洪尚秀电影的符号。感觉金敏喜在其他导演的电影里是演员,在洪尚秀电影里是金敏喜。

回到本文主题。这种“纪录片”风格下,一些台词似乎很随意,很像演员即兴发挥。但这种刻意表现出的“自然和随意”,也许正是洪尚秀自鸣得意的导演功底。

从角色对话看,台词大致分两类:一类是对生活琐事、细微事物的认真讨论,也就是聊天;一类是生活哲学的观点输出。其中,聊天占了很大篇幅。角色对话题的选择,都是目之所及的事物,一盒礼物、一只猫、一把吉他、一瓶酒,每件小事如湖面投石、形成涟漪、向外蔓延,微小事物蕴藏着一个宇宙。

这样的电影一部接一部拍,这样的尬聊一场接一场。即使无聊也不得不佩服导演。至少,i人可以看洪尚秀电影学尬聊。

洪尚秀是一个具有高度原创性的导演,他的创新点不在美术、摄影、镜头语言、社会议题等等,甚至并不(全)在剧本,他在做一种属于电影内部的创新,即一种关于“影像”的创新。

在这个前提下,讨论他的电影需要先把“故事”(文本)从预设中抽离出来,即并非直接讨论“这部影片讲了什么”,而是以“XXX的故事作为这部影片的叙述文本”为一个要素来开展讨论,如果这样来看洪的电影,就能看出他的创新之处了——他的作品中的文本和影像维持着一种极为松散的关系,并在这层关系之下经由时间,这一电影必要要素的联结(时间的主题也不断地在变奏),达到他在叙事表层下更抽象的主题:偶然与必然(北村方向)、相同与相似(这时对,那时错)、视点的重叠与交错(夏夏夏)等等。这些主题并不新,更谈不上有多么深刻(相比于当代哲学的命题),但是他并非是以哲学的方式“论说”这些主题,也不是(像传统电影一样)把这些主题放在他的电影文本(故事)里,随着文本的推进而发散,他把它们用一种“属影像的”方式表述出来,这一点足以让洪成为一个电影史上非常重要的导演。

洪的核心其实很简单,在一次访谈中他提到,我们一直假装活在同一层面的现实中,但哪怕是我们最亲密的人,当我们一直深入地问ta同一个问题的时候,我们才发现我们理解这个世界的方式是如此陌异——其实我们甚至永远不知道别人口中一个冰淇淋的味道。这其实是一种简单的从知觉出发而建构的世界观,在这个万变不离其宗的底层逻辑下,洪开始展开他的创作,从这个前提开始推演各种复杂的生活境况,也是这个出发点,让我们很容易想象它在最终到达具体事件时候的样子——不确定性、散漫甚至没有目的的游荡、粘稠的事件、动机的随机生成…就像我们看到洪的电影中的所有人物的气质那样。

最后说几句闲话,洪的创作方式也很独特,每个拍摄日的清晨开始写作一天的剧本,这让他的拍摄更具当下性,而这种当下性(或者说时间性)在现在主流的德勒兹电影理论阐释下也是非常不错的文本。而且在当下的电影环境下,严肃电影的走向大致有两个,美术馆方向(阿彼察邦)和类型化方向(PTA),而洪尚秀以一种很独特的方式在这条分岔口维持着一种微妙的平衡,鼓舞着大量文艺青年前仆后继地在电影的红海中一头攒死。